ノルウェー旅行(1)

■更新をしばらくお休みしていました。8月11日から20日まで、北欧のノルウェーに旅行していました。さっそくいろいろ記事をアップしたいところですが、残念ながらいろいろ仕事がたまっており、それが片付いてからになります。とはいえ、何も報告しないのもと思い、1枚だけアップします。

■ノルウェーでは、あちらで研究に励んでおられる同僚のT先生ご一家のお世話になりました。8月14日には、ベルゲン急行とフロム鉄道を乗り継いでフロムに到着しました。T先生や息子さんのRくん一緒です。翌日、15日には、近くにあるアウルランの村を通って、そこから葛折の道を登り、ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のゾグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます。心が洗われるような風景でした。

LINEで報告

■現在、関空の搭乗待合室でフィンランド航空の便をまっています。台風の影響でしょうか。予定よりも2時間遅い出発になります。はたして、今日中(11日中)にノルウェーのおオスロまで到着できるのか…いささか不安ですね〜。旅慣れていないと、こういうときに困ってしまいますね。

■ところで、昨晩、一昨年に卒業したゼミ生の女子4人組からLINEで連絡が入りました。仲間が集まったとき、こうやって私に報告してくれるのです。ありがたいですね〜。せんせーという人たちは、こういう報告をもらうと嬉しくなりますよね。あとで教えてもらったことですが、11日に保津川でラフティングを計画していたらしいのですが、台風で中止になり。こうやって自宅で女子パーティを開いている…ということのようです。ピザは買ったものなのかもしれませんが、あとはお手製でしょうか。

台風11号と木津川

■台風11号、皆さん大丈夫でしたか?私は昨日、台風の中、近鉄と京阪とタクシーを乗り継いで瀬田キャンパスの研究室にまでいかねばなりませんでした。大変でした。写真は、増水している木津川です。近鉄で移動中に撮りました。普段は、中州がある川なんですが、昨日は、中州も完全につかり(低木だけは見えますが)、河川敷にまで水位はあがっていました。見ていて、かなり心配になりました。

■今は、かなり丈夫そうな堤防で囲まれている木津川ですが、以前は、けっこう堤防から水があふれていたのではないかと思います。この木津川の堤防の近くには、1軒の農家のお宅があります。そこの敷地が、少しだけ(1m以上はあると思いますが)、まわりの土地よりも高くなっているのです。盛り土をしてあるのです。おそらく、洪水のときに、家が流されないように少し高くしてあるのだと思うのですが…。調べてみたいな…と思いつつ、そのままになっています。

夏期休暇

■11日から、いよいよ1年に1回の休暇をいただきます。10日間連続で休暇をいただきます。自分で言うのもなんですが、「ふだん働けるだけ働いている」ので、いろいろご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうかご容赦ください。

■11日から、いよいよ1年に1回の休暇をいただきます。10日間連続で休暇をいただきます。自分で言うのもなんですが、「ふだん働けるだけ働いている」ので、いろいろご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうかご容赦ください。

■子どもたちが自立し、夫婦2人だけの家族になってからは、毎年、海外旅行にいくようにしています。もう年寄りですので、元気に海外にいくにしても回数が限られています。体力があるうちに、妻と一緒に旅行をしておこうと思います。一昨年はベトナム(ハノイとハロン湾)、昨年はインドネシア(ボロブドゥールとバリ島)でした。どちらかというと、世界遺産を見学しにいくアジアの旅でした。

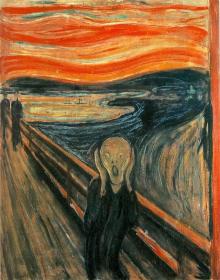

■今回は、かなり遠くまでいきます。北欧のノルウェーです。ノルウェーの大学に留学している同僚・T先生ご一家のお世話になり、オスロ、フロム、ベルゲンといった街を訪ねます。ノルウェーというえば、画家のムンク。そして、作曲家のグリーグが有名ですね。世界遺産も見学できそうですし、フィヨルドをみながら鉄道や船にも乗ることができそうです。楽しんできます。トップの画像は、ムンクの「叫び」です。wikipediaのものです。

■グリーグのピアノ協奏曲第1番。

■フロム鉄道です。総延長20.2kmで標高差864mを下ります。ノルウェーが世界に誇る山岳鉄道です。

ソーシャル・ツーリズム

■ネットで、こんな記事を読みました。「注目が高まる日本のソーシャル・ツーリズム」。ソーシャル・プロデューサー/産官学民連携コンサルタントの渡邉賢一による記事です。(一般社団法人元気ジャパン 代表理事。国際電信電話、朝日新聞社、内閣官房 地域活性化統合事務局に勤務後、産官学民連携事業の創出を通じて社会課題を解決するソーシャル・プロデューサーとして独立。内閣官房 地域活性化伝道師、経済産業省クールジャパン事業フランス展開総合プロデューサー(2011)、文部科学省 優秀理数学生育成事業 企画評価委員、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所 研究員)。以下は、その記事ですが、ぜひ上記リンク先で直接にお読みいただければと思います。

長崎県五島列島の島体験ツーリズムからみえる事

東京から飛行機で約4時間、人口約7万人の長崎県五島列島には年間20万人強の観光客が訪れます。北側から中通島、若松島、奈留島、久賀島、福江島を中心に約140の島々からなり西海国立公園に指定されています。東シナ海に面し、新鮮な魚介類に恵まれた豊かな食文化と共に、7世紀頃の遣唐使の歴史、15世紀頃のポルトガルとのキリスト教伝来の文化、そして手つかずの大自然、温かい島民の人柄などに惚れ込んだ五島ファンが国内外にいます。しかし近年の地球温暖化による漁獲高の減少や漁師や農民の高齢化、若年層の減少、過疎化、廃校の増加など社会的課題が噴出し、島内では行政と民間が連携しながら社会的課題解決に向けて様々な取り組みが行われています。

廃校を利用した田園ミュージアム構想の挑戦と共感

福江島で企業組合五島列島ファンクラブを運営する濱口孝さんは、日本の田舎が直面する課題に向き合う中で、田舎が本来持っている価値こそが現代人にとっての学びの要素であり、それを体験型ツーリズムを通じて伝えてゆくことこそが地域の活性化に繋がると考え、半泊地区の500m四方の小さな集落に「半泊大丈夫村」を開村しました。目の前は海、湧き水が豊富に沸き出し、田畑、山林も豊かです。田園ミュージアム構想の元で、廃校となった旧半泊分校をビジターセンターとしてリノベーションし、パーマカルチャーの理論に基づき箱庭のようなコンパクトなエリアにおいて循環型地域システムを実現化しました。来訪者は、この村が挑戦する里山再生のメカニズムや、生ゴミを堆肥化した野菜作り、田舎だからこそ発信できる癒し空間などを体験学習できるプログラムに参加する事が出来ます。このエリアはキリシタン文化の歴史を感じられる貴重な郷土遺産が数多く残り、地域探索を通じた歴史文化学習も盛んです。濱口氏は同地区に暮らす5世帯9名の挑戦を掲げ、九州商船と連携した「島くらしスクール」という体験型旅行商品を開発し、基盤づくりを強化しています。スタッフの目標は、半泊大丈夫村モデルの普及と里山里海町村の“つながり”活性化です。こうした意義込みに対する評価は高く、長崎県はモデル廃校活用事例として注目し、全国からも数多くの人々が訪れています。特に五島列島が抱える社会的課題と同じような課題を抱える全国各地からの視察体験を目的としたソーシャル・ツーリストは後を絶たず、その解決方法を探求するための学びの場としての観光資源化が進んでいます。

外国人留学生が五島にインターンシップする理由

こうしたソーシャル・ツーリズムの進展は何も国内に留まっている訳ではありません。社会的課題先進国である日本は、各国に先駆けて解決をしてゆかないといけないため、自ずと先導的な事例が数多く蓄積されています。この事例の数々が実は海外から注目されている新たな日本の資源なのです。実際に欧米諸国も日本と同様に高齢化や地方の過疎化が進みつつありますし、東アジアや東南アジア諸国でも環境保全や循環型都市開発への需要が高まってきています。日本にはこうした課題解決のヒントが数多くあります。特に社会課題の最前線ともいわれる限界集落や地方の農山漁村には、その過酷な現実と向き合いながらも未来型思考で解決をしてゆこうとしている優秀で熱意のある方々が切り開いてきたフロンティア事例が数多くあります。実際に五島列島の事例においても、この廃校にインターンシップとして働いているのは長崎に留学する韓国人と中国人の学生達です。半泊大丈夫村に関わろうと彼らが思い立った理由は、まさに母国で社会課題化し始めた環境対応型まちづくりの先進事例を体験するためだといいます。プロジェクトに関わる中で、外国人ならではの発想を活かし、インバウンド観光に繋げる企画づくりを進めています。

島内に設置された100台のEVレンタカーによるエコアイランド構想

五島の社会的課題解決の事例は他にもあります。五島を舞台に長崎県では「長崎EV&ITSプロジェクト」を推進しています。未来型ドライブシステムの導入と、ICT を活用した次世代電力網(スマートグリッド)を連携させた五島エコアイランド構想の実現化を目指し、島内に100台のEVカーと充電インフラ設備を整備しました。今後もその数は増えてゆく予定です。まさに“エネルギーの地産地消”モデルとしても産官学民が連携して事業を実施しています。島では他にも潮力発電や洋上風力発電など総合的にエコエネルギーについて推進をしてゆきます。こうした先進的な地域づくりを体験したいというニーズも高まってきています。実際にどのように行われているのか、そのスキームや狙いはどこにあるのか。そしてプロジェクトから学べる事は何なのか。そうした社会的な情報交換の機会創出の場を求めて五島列島に訪問する方々が顕在化してきているようです。

成功事例を蓄積しソーシャル・ツーリズムの産業化を

社会的課題先進国である日本が、そのソリューションを地域資源として活用し、新産業化してゆける可能性は十分にあります。「ソーシャル・ツーリズム=社会的課題解決に関する情報交換や実体験、プロジェクト・ベース・ラーニングを目的としたツーリズム」と定義するとします。そうした場合、まずは各地域で自主的かつ先進的に行われている成功事例を整理し蓄積してゆく事がはじめに必要ではないかと思います。そうして社会的課題解決のパターンを類型化し、学びのエッセンスを抽出する事が第二段階です。その後に地域の新しい産業スキームとして産官学民で連携しながら仕組み化してゆきます。住民や行政、民間企業、教育機関、メディア等との合意形成がスキーム構築では大変に重要になってきます。営利主義ではなくしっかりとステークホルダーの理解を得た上で持続可能なシステムを構築してゆく事が肝心だと思います。各地の事業は現在進行形のものが殆どであると思いますので、プロジェクトベースで物事を押し進めてゆく事が基本となります。現在、五島のように各地で先進的な事例が顕在化してきています。いよいよ今年はソーシャル・ツーリズム元年になるのではないかと期待をしています。

「消滅する市町村」に関して

■例の増田レポート「消滅する市町村」が一人歩きしているなと思っていたら、やはりこういう議論が出てきました。雑誌『世界』(岩波)の特集「『消滅する市町村』論批判」です。

■例の増田レポート「消滅する市町村」が一人歩きしているなと思っていたら、やはりこういう議論が出てきました。雑誌『世界』(岩波)の特集「『消滅する市町村』論批判」です。

■昨年の『中央公論』の12月号に、「壊死する地方都市 戦慄のシミュレーション」という特集記事が、そして今年の6月号では「消滅する市町村523〜壊死する地方都市〜」という特集記事が掲載されました。いずれも、元総務大臣の増田寛也さんと日本創世会議・人口問題検討分科会の研究がもとになっています(11年前に岩手県立大学に勤務しいただけに、元岩手県知事といったほうが私にはしっくりきますが)。この「増田リポート」、強いインパクトをもっているせいか、様々な場面で語られています。もちろん、この私自身も、気にしないではいられません。今回の『世界』の特集は、その「増田リポート」に対する批判です。もうあたりまえのようになった「限界集落」という用語が登場したときも、似たような感じがありました。

■「どうせ消滅するんだったら、何をやっても無駄じゃないか、無駄なところにお金を投資するのはやめよう…」的な言説が流布しだすと、予言の自己成就的なスパイラルにはまり、「消滅市町村」にが現実化していくスピードが加速するような展開になりはしないか…という心配もあります。このような「消滅市町村」の議論に便乗して、妙な動きが水面下で動いていないか…ということも心配になります。

■以下は、『世界』のサイトからの引用です。

「人口減少社会」の罠

坂本 誠本稿では、月刊誌「中央公論」に掲載された増田寛也東京大学大学院客員教授ら人口減少問題研究会による論文や、増田氏を座長とした日本創成会議・人口減少問題検討分科会が発表した提言など、増田氏を代表とする一連の論稿を「増田レポート」と総称し、その意味と問題点について、それが政策に及ぼすインパクトを含めて批判的に検討する。

増田論文の根拠となるデータ、そして増田レポートの分析に問題はないのか。農山漁村における「ショック・ドクトリン」的効果を狙ったものともとれるこれらの論稿に、気鋭の研究者がメスを入れる。

「農村たたみ」に抗する田園回帰

──「増田レポート」批判 ──

小田切徳美市町村消滅を予測する「増田レポート」のインパクトは非常に大きかった。一部の地域には、「諦め」の気配もある。それを含めて、このレポートは地域に大きな混乱をもたらしつつある。さらに、この混乱に乗じて、いままで出来なかったことを一気に実現しようとする輩も見え隠れする。

いま、必要なことは、こうした状況のなかで、事態を冷静に整理して、今後の足がかりを示すことであろう。そこで、本稿では、増田レポートとそのインパクトの実態、そこで生まれつつある「農村たたみ論」の意味、そして、その対抗軸のように発生しつつある若者を中心とする「田園回帰」傾向の実態や展望について論じる。

■9月8日発売予定の『世界』10月号でも引き続き、地方再生の問題が特集されるようです。予告には「安倍政権は『地方創生』関連法案を9月からの臨時国会に提出すると言われています。最近聞かれるようになった『ローカル・アベノミクス』にリアリティはあるのか。地方が生き続けられるためには何が必要なのでしょうか」とあります。

夏期休暇目前ですが…

■夏期休暇前ですが追い込まれています。そういうときに、いろいろ用事や仕事が入ります。水曜日は、午前中は大学で大学院執行部の執行部会議。今年度の前期を振り返って、事業の進捗状況の確認を行いました。午後からは、滋賀県庁の琵琶湖環境部・自然保護課による「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」がありました。自然保護課が生物多様性地域戦略を策定していく作業のアドバイザー的な仕事になるのかな。千葉や徳島からお越しになった生態学の方たちにまじって、いろいろ議論をすることになりました。

■夏期休暇前ですが追い込まれています。そういうときに、いろいろ用事や仕事が入ります。水曜日は、午前中は大学で大学院執行部の執行部会議。今年度の前期を振り返って、事業の進捗状況の確認を行いました。午後からは、滋賀県庁の琵琶湖環境部・自然保護課による「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」がありました。自然保護課が生物多様性地域戦略を策定していく作業のアドバイザー的な仕事になるのかな。千葉や徳島からお越しになった生態学の方たちにまじって、いろいろ議論をすることになりました。

■時代はかわりました。私が環境社会学なんて分野で勉強しはじめた四半世紀前には、私のような分野の者が、この種の会議に入るなんてことは、あまりありませんでした。いわゆる理科系の人たちばかりでした。文科系の研究者は、その蚊帳の外にいた感じでした。大きく社会状況が変わってきました。この社会状況の現実の変化に、どれだけ、広い意味での環境科学が対応できているのか、その内部の、個々の個別科学が対応できているのか……。まあ、いろいろ問題はあるのですが、それはともかくです。分野の異なる方達と、ひとつのフィールドや対象をもとに、共同研究や仕事を行うことは、いろいろ勉強にもなりますし、発見があります。今回も、勉強させていただきました。

■この会議で、ひさしぶりに、琵琶湖博物館の中井 克樹さんにもお会いしました。博物館時代の同僚です。彼は、現在は博物館に在籍しながらも、自然保護課で外来種の問題や生物多様性保護の仕事に取り組んでおられます。facebookでやり取りしているので、あまりひさしぶり…という感覚はないのですが、それでも「生・脇田さんや〜」と挨拶されたので、10年ぐらいお会いしていないのかもしれませんね。

■会議のあとは、町家キャンパス龍龍を借りて、3人のゼミ生の指導をしました。「北船路米づくり研究会」の農村-都市交流イベント「かかし祭」の開催が近づいてきました。1人とは、その企画内容の詰めに関する指導です。残りの2人は、卒論に関する指導でした。このうちの1人、Uくんは、地域社会と私鉄ローカル線との関係について研究しています。これまでも、全国の様々な私鉄ローカル線の事例を丹念に調べてきましたが、これからは京阪電鉄の石山-坂本線に焦点を絞り研究を進めていくことになっています。ということで、知り合いの関係者の方に連絡をとったところ、「こういう若者がいるんですね」と大変喜んでくださり、さっそくUくんに会って話しをしてくださることになりました。ありがたいことです。

■そして昨日、木曜日。午後から、大津市役所で、「大津市都市計画審議会」と「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」が開かれました。ダブルヘッダーです。この「都市計画マスタープラン」の仕事は、先日ご紹介した政策学部のLORCの研究とも重なります。超高齢社会と人口減少の中で、どうやって地域の将来像を多くの皆さんと前向きに描いていくのか(Co-Design)、とてもやりがいのある仕事です。まだ、今後の展開がどうなっていくのか不透明なところもありますが、市役所の皆さん、そして都市計画の専門家や市民の代表の皆さんと一緒に、大津市ならではの「都市計画マスタープラン」ができればと思っています。

■マスタープラン案策定専門部会は、途中で退席させていただきました。17時から瀬田キャンパスのRECレストランで、韓国から訪日された「韓国学生交流プログラム」の皆さんの歓迎会が開催されたからです。とはいっても、そんな堅苦しいものではなく、和気あいあいとした雰囲気のなかで、ご挨拶と社会学研究科で進めている「東アジアプロジェクト」の説明をさせていただきました。韓国の学生、韓国からの留学生、中国や台湾からの留学生、さらには学部の学生も加わって、めっちゃ盛り上がりました!こういう交流の実績のうえに、教育・研究プログラムが展開していけばと思っています。

■マスタープラン案策定専門部会は、途中で退席させていただきました。17時から瀬田キャンパスのRECレストランで、韓国から訪日された「韓国学生交流プログラム」の皆さんの歓迎会が開催されたからです。とはいっても、そんな堅苦しいものではなく、和気あいあいとした雰囲気のなかで、ご挨拶と社会学研究科で進めている「東アジアプロジェクト」の説明をさせていただきました。韓国の学生、韓国からの留学生、中国や台湾からの留学生、さらには学部の学生も加わって、めっちゃ盛り上がりました!こういう交流の実績のうえに、教育・研究プログラムが展開していけばと思っています。

「盛岡 さんさ踊り」で岩手県立大学が5連勝!!

■岩手県の盛岡市では、8/1〜4まで「さんさ踊り」が行われています。昨日、以前勤務していた岩手県立大学が5年連続の最優秀賞に輝いたとのニュースが飛び込んできました。「サッコラ、チョイワヤッセー」。懐かしいかけ声です。関係者のみなさん、おめでとうございます!! 大学が地域の大きな祭りで、地域の皆さんと一緒になって参加できる…いいことですね〜。

■さっそくYouTubeに動画がアップされています。素人目には、相当練習を積んできておられるようにみえます。迫力がありますね。このなかには、知り合いの先生たちが多数参加されているはずです。先頭の提灯をもっているグループは、大学の幹部の皆さんですね。政治学のS先生、いらっしゃいますね。あと、よくわかりませんが、刑法のI先生が太鼓、地圏環境システム論のT先生が笛、交通工学のM先生が踊り…ああ、懐かしいですね。多様な分野の教員が集まっていた総合政策学部、勤務していたときにも思っていましたが面白かったな〜。どうも、私は、多様な分野の人が集まっている職場の方が、体質的に向いているのかもしれません(ちょっと問題発言だけどね)。閉じたシステムのなかで生きるのは…なかなか。

■ところで、「さんさ踊り」ですが、もともとは江戸時代から城下町である盛岡の近郊地域で踊られていたもののようです。それを観光振興のために現在のようなパレード式のイベントになったのが1978年とのこと。ものすごい迫力です。「さんさ踊り」の詳しい情報は、以下のサイトをご覧ください。

感謝30,000アクセス!!

■5月5日に、アクセスカウンターが「25,000」を超えました。それから約3ヶ月ちょっと。さきほど(8月5日)、「30,000」を超えました。ありがとうございます。1万に到達するのに、約11ヶ月かかりました。その次、10,000アクセスから20,000アクセスまで7ヶ月と7日かかりました。20,000アクセスから25,000アクセスまで3ヶ月。そしてほぼ予想通り、8月上旬中に30,000アクセスに達しました。半年で約10,000アクセスというペースでしょうか。おそらくは、龍谷大学の関係者の皆様がご覧いただいているのかと思います。毎度毎度、つまらない身辺雑記ばかりで申し訳ありません。どうか、お許しください。とはいえ、これからもよろしくお願い申し上げます。なお、本当はコメントもいただきたいのですが、海外からのスパムコメントの嵐が吹き荒れており、コメントができないように設定しております。この点も、どうかご容赦ください。

■次は、35,000アクセスのお知らせになります。こんどは、12月頃になりそうな気がします。