『戦後日本公害史論 』(宮本憲一・著)

■発注しました。『戦後 日本公害史論』。読者は、歴史から学ぶ…ということですね。この著書の根底のところに流れている宮本先生の「歴史観」のようなものを、きちんと理解できればなあと思います。丁寧に、真摯に読み、先生のご著書から学ばさせていただかなくてはいけないと思います。しかし、同時に、宮本先生が気になさらかったことはどういうことなのか、そういうことについても、後発の者たちは考えなくてはいけないと思っています。

■発注しました。『戦後 日本公害史論』。読者は、歴史から学ぶ…ということですね。この著書の根底のところに流れている宮本先生の「歴史観」のようなものを、きちんと理解できればなあと思います。丁寧に、真摯に読み、先生のご著書から学ばさせていただかなくてはいけないと思います。しかし、同時に、宮本先生が気になさらかったことはどういうことなのか、そういうことについても、後発の者たちは考えなくてはいけないと思っています。

■amazonでは「一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です」ということになっています。定価よりも、中古品の方が値段が高いということ、これも、この本への社会の注目度があらわれではないのかなと思います。

■朝日新聞の書評で、環境経済学者の諸富徹さんは、次のように書いておられます。

「著者は日本の環境政策が決してトップダウンではなく、ボトムアップ型で形成された点に特徴があると強調する。それは、世界でも類例のない公害問題を手探りで克服する中から、新しい方理論が生み出され、画期的な被害者救済制度が創出され、今では当たり前になった『原因者負担原則』が打ち立てられる創造的な過程でもあった。」

序章 戦後日本公害史論の目的と構成

第1節 歴史的教訓

第2節 日本公害史論の方法と構成

第1部 戦後公害問題の史的展開

第1章 戦後復興と環境問題

第1節 戦後復興期(1945〜59年)の経済と政治

第2節 本源的公害問題の発生

第3節 大都市の公害

第4節 公害対策

第5節 典型公害

第2章 高度経済成長と公害問題

第1節 国民的社会病

第2節 公害の政治経済システム

第3節 公害対策の始まり

第4節 地域開発と公害

第3章 公害対策の展開

第1節 公害反対運動

第2節 公害対策基本法

第3節 革新自治体と環境権

第4節 公害国会と環境庁の創設

第4章 4大公害裁判

第1節 公害裁判の創造

第2節 イタイイタイ病裁判

第3節 新潟水俣病裁判

第4節 四日市公害裁判

第5節 熊本水俣病裁判

補論 高知パルプ生コン投入事件刑事訴訟

第5章 公共事業公害と裁判

第1節 公共性と環境権

第2節 大阪空港公害裁判

第3節 国道43号線・阪神高速道路公害裁判

第4節 東海道新幹線公害裁判

第6章 公害対策の成果と評価

第1節 公害健康被害補償法

第2節 ストック公害とPPP

第3節 公害対策の成果と評価

第2部 公害から環境問題へ

第7章 戦後経済体制の変容と環境政策

第1節 高度経済成長の終焉と政治経済の動態

第2節 環境政策の一進一退

第3節 環境保全運動の新局面

第8章 環境問題の国際化

第1節 多国籍企業と環境問題

第2節 アジアの環境問題と日本の責任

第3節 沖縄の環境問題

第4節 国連環境開発会議をめぐって

第9章 公害対策の転換と環境再生

第1節 公害健康被害補償法全面改定

第2節 環境基本法の意義と問題点

第3節 「公害と闘い環境再生の夢を」

第10章 公害は終わっていない

第1節 水俣病問題の解決をもとめて

第2節 終わりなきアスベスト災害

第3節 福島第一原発事故

終章 維持可能な社会(Sustainable Society)

第1節 システム改革の政治経済学

第2節 足元から維持可能な社会を

『銀の匙』12巻

■あの大蝦夷野農業高校を舞台とした『銀の匙』、12巻が出ました。すでに出版されてからしばらくたっていると思いますが、今日、やっと手に入れました。今日は、老母の生活介護の日でしたが、母親の自宅近くの書店で購入し、いろいろ世話をして大阪も戻ったあたりで、読了していました(漫画で読了というのかな…)。

■あの大蝦夷野農業高校を舞台とした『銀の匙』、12巻が出ました。すでに出版されてからしばらくたっていると思いますが、今日、やっと手に入れました。今日は、老母の生活介護の日でしたが、母親の自宅近くの書店で購入し、いろいろ世話をして大阪も戻ったあたりで、読了していました(漫画で読了というのかな…)。

■この『銀の匙』、よく考えて描かれていますね〜。本当に、いつも関心します。市場で「商品」として売買される農産物(畜産も含む…というか、こちらがメイン)と、「命」としての農産物。その両者のギャップから生まれる葛藤。日本の農業をめぐる厳しい状況と、そのなかで翻弄されながらも必死に経営に挑む農家。都会の若者と同じように、将来のリスク・ヘッジ(より安定した生活をしたい…)を気にしながらも、この状況を突破しようと懸命に夢に向かって挑む農業高校の若者たちの悩み。これは、一度に全部、読み通してほしいな〜と思います。

■1巻から12巻まで私の研究室にあるので、2〜3日で読破するぞという学生の皆さんには、お貸しする事もできますよ。ただし、読後の感想を聞かせてください。いろいろこの漫画に関して、話しをしてみたいものです。

阪急そば

■10日間の夏休みをいただき、さっそく「仕事モード」に入っています。来月の韓国での国際会議の原稿、遅れていたましたが、なんとか書き上げ事務局に送りました。「マザーレイクフォーラム」の「びわコミ会議」も無事に終了しました。ということで、大学の仕事に戻ってきました。今日は、瀬田キャンパスで「大津エンパワねっと」の6期生の1つのグループ指導をしました。9月に開催される「報告会」でのプレゼンに関する指導です。一度に済ませることができればよいのですが、そういうわけにもいきません。しかし、今週は、明日が甲賀市で調査、明後日から明々後日まで秋田県の八郎湖の視察・調査と、スケジュールが込み入っています。「エンパワ」6期生の皆さん、早くモード全開になって、「報告会」に関して面談をいたしましょう。

■今日は、「エンパワ」チームの指導を終え、教務課で簡単な連絡をしたあと、老母の生活介護をするために、滋賀県から兵庫県まで移動しました。昼食をとる暇もなかったので、こういうときは大阪梅田でインデアンカレーということになるのですが、超遅い昼食だったものですから、ヘビー過ぎるカレーをさけて、駅の構内にある「阪急そば」にしました。昆布そばに卵トッピング。ノルウェー旅行とか、「晴れ」の気分で過ごしてきましたが、この「阪急そば」で完全に日常に戻りました。しかし、関西やのに、なんで「阪急うどん」やないんかな…と、改めてですが、ふと思ってしまいました。そういえば、別の立ち食いの店も「都そば」でしたしたね。

■ということで、調べてみました。wikipediaですけれど。

全国一般的には「そば・うどん」などと表記されており、「そば」と「うどん」が扱われている。富山県のJR高岡駅の「今庄」には、丼に「そば」と「うどん」が一緒に入った「ちゃんぽん」というメニューがある。首都圏では、そばが7-8割を占めているが関西では4-5割とされ、また、同じ関西でも「阪急そば」は6割を占めており、売り上げが伸びないうどん専門店をそば店に転換して軌道に乗った店もあり、「駅の立ち食いはそば」という概念が確立している。

■ここを読むかぎり、関西でも「そば」は善戦しているのですね〜。驚きました。まあ、そうい私が、「立ち食い」では、いつも「そば」をいただいています。なるほど〜…です。

■ところで、このことをfacebookに投稿したところ、学生時代の後輩で、東京で銀行員をされている方が、「とろろ昆布入りの立食い蕎麦は東京では見かけないです。関西では各家庭に必ずありますね。かく言う私の単身宅でも常備しております。とろろ昆布にしょうゆを垂らしてお湯を注いで…手抜きの吸い物(^_^;)」というコメントをくれました。そうです、関西の家庭では、確かにとろろ昆布のお吸い物をよくいただきます。「外出してて、夕飯作るの大変やし〜、海苔巻きと稲荷寿司を買うて来たわ。ほんでも、ちょっと寂しいさかい、とろろのお吸いもんとか、しよかー…」みたいなね。確かにね、これは関西の定番です。

だだ茶豆

■「だだ茶豆」の茹でたて。美味しかった。丁寧にひとつずつ、ハサミを入れて、適度な塩味になるようにしてある。

■私は、枝豆が好きだ。それも、茹でたてを食べるのが好きだ。年中食べていたいたが、そういうわけにはいかない。冷凍の枝豆は嫌いなのだ。いつもいく大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターに教わったのだが、春は南の台湾産が輸入され、しだいに産地が北上していくのだそうだ。ちなみに、店にいくと、私のばあい自動的に枝豆が出てくる。

■さて、この「だだ茶豆」なのだが、晩生(おくて)だ。有名な産地は山形県庄内地方。「だだ茶」=「だだちゃ」とは、「おやじさん」という意味らしい。そうか、おっさんの枝豆なのだ。おっさんの豆なのだが、加齢臭ではなくポップコーンのような香ばしい独特の香りがする。おっさんの豆なので、毛が茶色っぽく見栄えもぷりぷりした枝豆とは違う。けして美味しそうにはみえない。でも、おっさんの豆は味があるのだ。

■秋になると、丹波篠山産の黒豆が美味しくなる。こちらも、見た目は悪い。「顔色の悪い枝豆」にしか見えない。しかし、美味しいのだ。今年の生育状況はどうだろうか。雨や台風の被害は、どうなのだろうか。

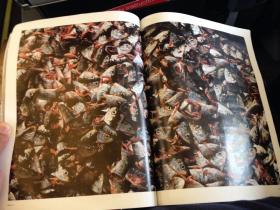

シュールストレミング

■ノルウェー旅行では、8月14日からフィヨルドに奥にある町、フロムに到着。15日にはフロムからフィヨルド観光をしながらベルゲンに移動しました。17日はベルゲンからオスロまではノルウェー航空で移動しました。写真は、その機内誌に掲載されていた記事です。ニシンの塩漬けを発酵させたシュールストレミングというスウェーデンの缶詰・発酵食の記事です。以下は、この発酵食のwikipediaの解説です。おもわず、iPhone5で撮ってしまいました。

■この解説によれば、臭いの強さを数値化すると、このシュールストレミングは日本の「くさや」の6倍以上の臭いのきつさがあるようです。ちなみに、「鮒寿司」の香りの強さの2.6倍が「くさや」の臭いなのだそうです(香りと臭いは、意味が少し違います。私にとっては、鮒寿司の香りは素敵な香りですから)。ということで、シュールストレミングの臭いの強さを計算上で想像できますね。

■しかし、世界で一番臭いのきついこの発酵食も、タマネギやジャガイモなんかと一緒に食べると、それなりに美味しく食べられるのだそうです。こちらの動画をご覧になれば、そのことがわかります。

マザーレイクフォーラム 第4回「びわコミ会議」

■滋賀県の琵琶湖総合保全計画「マザーレイク21計画」のなかには、「マザーレイクフォーラム」が設けられています。この「マザーレイクフォーラム」のなかの「びわコミ会議」には、一般の県民、NPOの関係者、事業者、農林漁業関係者、学識経験者、行政(県、市、町)関係者など、様々な立場の人びとが参加し、琵琶湖を守りたいという共通の「思い」と「課題」によってゆるやかに「つながり」を形成しながら、計画の進行管理を行っています。①琵琶湖流域の生態系の現状を確認し合い、②自らの暮らしと湖の関わりを振り返り、③今後の取り組みの方向性を話し合い、④相互のつながりを築きながら、それぞれの取り組みを、さらに強みをいかしたものへと高めていく「場」にしていくことが目指されています。詳しくは、以下の記事をお読みいただければと思いますが、昨日は、第4回の「びわコミ会議」が開催されました。愛知県や大阪府など、県外からの参加者も多数いらっしゃいました。これは、すごいこことですね〜。

マザーレイク21計画学術フォーラム

マザーレイクフォーラム・びわコミ会議(第3回)

■トップの写真は、午後からの第2部のときのものです。午前中に引き続き、午後からも、滋賀県民であれば知らない人はいないミュージシャン・タレント・プロデューサーの川本勇さんと、琵琶湖環境科学研究センターの研究員である佐藤祐一さんのお2人の進行で進められました。午後は、「びわ湖のこれから話さへん?」がおこなわれました。9つのテーマに参加者がわかれて話し合うものです。「簡単な自己紹介」、「テーマに撮っての話し合い」、「キーセンテンスにまとめる」(話し合いの内容を簡単な文章にする)の順番で進められました。

■私のグループのテーマは「教えて!あなたのまちのタカラモノ」でした。このテーマ設定については、参加している総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態系システムの健全性」の代表である京都大学研究センターの奥田昇さんたたちと相談をしてきめました。昨日の私は、このテーマ・グループのファシリテーター役でした。トップの写真は、9つのテーマの担当者がならんでテーマの趣旨を説明しているところです。オレンジ色のTシャツが奥田さんです。

■私たちのグループの人数は9人。話し合いをするには、ちょうどよい人数でした。大変盛り上がりました。「教えて!あなたのまちのタカラモノ」ということですので、それぞれがお住まいになっている、あるいは活動されている地域のタカラモノについて、自由にいろいろお話しいただいたのですが、途中から、こういうタカラモノをどうやってみつけていくのか…という話しになりました。そのさいのキーワードが、「五感」です。知識として自然環境を知るだけではなく、自然環境は「五感」で体感してこそ深い理解ができる…というこですね。ある参加者の方は、小学生の頃京都にお住まいでしたが、夏休みのキャンプで滋賀県にやってきて川に入り、鮎を手でつかんだときの手の感触が忘れられない、今でも大切な記憶として覚えているとおっしゃるのです。そのような「五感」で自然環境を感じとることを、ご自身のお子さんにも遊びのなかでさせているということでした。素敵なお話しです。

■私たちのグループには、中学1年生(男子)と高校3年生(女子)の参加もありました。今年の「びわコミ会議」には、たくさんの小中学生の皆さんが参加されていました。これはとても画期的なことだと思います。そのうちのお2人が、私たちのグループのテーマに関心をもってくれたというわけです(じつに、しっかりした受け答えをされる方たちで、これも驚きました)。お2人に共通しているのは、ご両親が、積極的にお子さんたちを小さいときから自然環境のなかに連れ出しておられるということでした。自然環境と楽しみながら関わっていくことを、知らず知らずのうちに、ご両親から「刷り込まれている」のです。ご両親がまず楽しまれていることが重要です。親が楽しんでいることを、そばで子どもが感じ取る。大切だなと思います。もっとも、自分自身は環境をテーマに仕事をしていますが、自分の子どもたちには、そういうことをあまりしてやれなかったな〜…と反省したりもしました。ということで、私たちのグループのキーセンテンスは、以下のものになりました。

五感て発見!

世代で発見!

親・子の「環境循環」

■最後の「環境循環」には少し説明がいりますね。親に「五感」で自然環境を感じ取ることを教えてもらってきた(刷り込まれた)子どもは、自分が親になり、そして子どもができたとき、再び、自分の子どもに「五感」で自然環境を感じ取るような子育てをしていくのだ!!…ということですね。そういう循環(世代を超えた連鎖)が生まれるといいな〜という思いを表現しています。話し合いのあとは、前・滋賀県知事である嘉田由紀子さんも参加されて、和気あいあいとした雰囲気のなかで、9つのグループのキーセンテンスを発表し合い、会場の参加者からの意見もふまえて全体で「びわ湖との約束」という形にまとめました。なかなか充実した「びわコミ会議」になりました。

【追記】

■昨日、「びわコミ会議」に参加されたある方が、facebookでメッセージを送ってくださいました。残念ながら、お話しをしている時間もなかったのですが、そのメッセージにはこう書いてありました。「昨日の午前中、琵琶湖がきれいになってもみんなが笑顔にならないなら意味が無い、という趣旨のことを言いましたが、そういう意味も含めた(指標の総合的な)評価が大切だと思っています」。とても大切なことを書かれていますね。「みんなが笑顔にならないなら意味が無い」という部分。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、そうやって頑張って琵琶湖を守っていく…というのとは、違うんですね。琵琶湖と人びとの関係、琵琶湖をめぐる人びとの関係、この2つの関係が交叉するところに、持続可能な社会の「幸せ」があるのだと思うのです。そして、交叉する地点ごとの「幸せの物差し」をみつけることができないといけないと思うのです。

「かかしづくり教室」

■昨日、22日(金)、「北船路米づくり研究会」の主催で、大津市内の「みつばち保育園」において「かかしづくり教室」を開催しました。31日(日)、研究会では「北船路中山間地域管理組合」と「農事組合法人北船路福谷の郷」の皆さんのご協力を得て、第3回「かかし祭」を開催します。それに先立ち、「かかし祭」に参加いただく「みつばち保育園」の園児の皆さんに、案山子をつくっていただく教室を開催したいうわけです。今年で3回目になります。

■昨日は、研究会の学生(ゼミ生)9人が集まりました。午前中に、3歳児さん、4歳児さん、5歳児さんを対象に、それぞれ別々の「かかしづくり教室」を開催しました。トップの写真は、教室開催に先立ち、「かかしづくり教室」のリーダーであるTさんが他のゼミ生たちに説明をしているところです。彼女は、昨年に引き続きの参加です。昨年は、先輩の指導のもとでこの「かかしづくり教室」に参加しました。あらかじめ指導農家と連絡をとったり、かかし躯体の部分を作成したり、保育園と連絡をとりあったりと、仲間と準備にもあたってくれました。ところで、例年は、学生たちだけで実施しているのですが、今年は私も都合がつき参加させていただきました。拝見していて、「かかしづくり教室」も3年目になり、むしろ保育園の先生方の方が、この教室の段取りをよくご存知のようでもありました。小さな園児さんたちが、混乱のないまま「かかしづくり教室」を終えられるように、毎年、細かいお心遣いとご協力いただだいており、本当に感謝しております。ありがとうございました。

■「かかしづくり教室」の後、保育園のご好意で園児さんたちと一緒に給食をいただくことかできました。私は3〜4歳児さんたちの教室でした。とても美味しかったです。下の写真、手前は、私のいただいた昼食ですが、3歳児さんたちも、56歳のおじさん(園児さんからすると、おじいちゃん)に負けないくらいの量をめしあがっておられました。びっくりしました。困ったのは、一緒のテーブルの6人の園児さんたちが、それぞれ、自分のタイミングでどんどん私に話しかけてこられることです。子どもって、こういう感じでしたね…、忘れていました。マンツーマンだと、私でも十分に対応できる自信はあるのですが、一度に6人になると、もうとっても大変でした…。そのような情けない状態の私に対して、保育士の先生方は、本当にすごいと思いました。まるで魔法のように、園児さんたちを静かにさせたり、盛り上げたりされるのです。もう、びっくりといいますか、さすがにプロフェッショナルですね。

ノルウェー旅行(2)

■今回のノルウェー旅行で唯一、残念なことがあります。気張って「デジカメ一眼レフ」を持っていき、ガンガン写真を撮っていたのですが、途中からデータが消えてしまいました…。そのことをfacebookに投稿したところ、多くのお「友達」から、「データは、かなりの確率で復活する!!」との励ましたのお言葉をいただきました。今は時間がないのですが、そのうちに復活させたい!!…と思っています。

■で、この写真なんですが、これは一緒に旅行にいった妻が撮ったものです。私をかわいそうに思ったのか、「使ってくれてもいいよ」といってくれたので、使わせもらいました。トップの写真は、ひとつ前のエントリーの写真と同じく、フロムの町から少し離れたところにあるステーガスタインにあるビューポイントから撮ったものです。ここからは、ノルウェー最大のゾグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを望むことができます。

■河川にたとえれば、アウランフィヨルドは、ゾクネフィヨルドの支流のような感じになります。下の4枚の写真の右下をご覧ください。Google Earthから切り取って来たものです。赤い印、フロム線とあります。フロム鉄道のことですね。8月14日に、ノルウェーの首都であるオスロからベルゲン急行に乗り、ミュニルダールという標高約865mに位置する駅までいきました。ここまではノルウェー国有鉄道。ここからは、私鉄であるフロム鉄道に乗り、フィヨルド沿岸にある標高数mのフロム駅まで、急勾配の線路約20.2kmを走りました。楽しかったですね〜(いわゆる「乗り鉄」ですので…)。フロムは、ゾクネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドの最奥にある港町です。まあ、観光の町ですね。下の4枚のうちの1枚は、フロム駅から撮ったものです。客車の背景の山々、迫力がありますね〜。カメラのデータをもし復活させることができたら、フロム鉄道関連でアップしてみたいと思います。

■フロムからベルゲンまで(Google Earthの画像をご覧ください…)、世界2位の長さを誇るゾグネフィヨルドと沿岸の小さなフィヨルドをあわせて、おそらくは約270kmほどの距離でしょうか、その距離を5時間かけて船で移動しました。このフィヨルドの風景についても、データが復活したらアップしてみたいと思います。

ノルウェー旅行(1)

■更新をしばらくお休みしていました。8月11日から20日まで、北欧のノルウェーに旅行していました。さっそくいろいろ記事をアップしたいところですが、残念ながらいろいろ仕事がたまっており、それが片付いてからになります。とはいえ、何も報告しないのもと思い、1枚だけアップします。

■ノルウェーでは、あちらで研究に励んでおられる同僚のT先生ご一家のお世話になりました。8月14日には、ベルゲン急行とフロム鉄道を乗り継いでフロムに到着しました。T先生や息子さんのRくん一緒です。翌日、15日には、近くにあるアウルランの村を通って、そこから葛折の道を登り、ステーガスタインにあるビューポイントを訪れました。この展望台は、急な山の斜面からせり出すようにつくられています。そして、一番先端はガラス張り。ノルウェー最大のゾグネフィヨルドにつながるアウルランフィヨルドを眺めることができます。心が洗われるような風景でした。