Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(2)

■昨日、韓国光州市のキム・デジュンセンターで開会された国際会議「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」が終了しました(「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のサイドイベントとして開催されました)。「Communication for good governance in agricultural NPS pollution management」というテーマのもと、韓国のセマング干拓地の事例(H.R.Shinさん、ソウル国立大学)、EUの事例(Guido Saliさん、イタリアのミラン大学)、エジプトの灌漑の事例(Talaat EL-Gamaiさん、国立水環境研究センター)、そして日本の滋賀県のマザーレイクフォーラムや魚のゆりかご水田のこと事例を私が話しました。これらの事例を、「環境ガバナンス」と「ソーシャルキャピタル」、それから「エンパワーメント」の3つをキーワードに説明しました。

■予定の時間を超過してしまい、司会の先生にはご迷惑をおかけしましたが、この国際会議に貢献はできたのではないかと思ういます。感触はとても良かったです。最後のディスカッションでは、環境市民団体の方、地方自治体の研究者の方、国の農村研究センター(農業省の研究機関)の研究員の方や環境省の課長さんも参加されました。興味深い論点がいくつも出てきました。また、韓国の方達が、何に悩んでおられるのかということについても、次第に理解できるようになりました(昨年は、まだそのあたりがぼやっとしてました)。韓国の農村研究センターの方から質問をたくさんいただきましたが、その質問からもそのようなことが窺えました。いただいた質問は、以下のものでした。環境ガバナンスを実行に移すために政府の支援はあったのか。面源負荷に対する認識や生態系に対する関心、さらには農民の行動規範はどのように形成されていったのか。さらには、日本の農水省と環境庁の協力関係はどうなっているのか。そういう点について、質問を受けました。いろいろ環境ガバナンスのあり方を比較してみると、おもしろいことがみつかるだろうなと思いました。ただし、当然のことなのですが、農村・農家といっても、それぞれの社会のなかでのあり方や社会的位置(歴史も含めて)がぜんぜん違っていますので、簡単に比較というわけにもいきません。また、農政との関係でも、同様のことがいえます。

■昨日は、自分の報告に必死だったので(また、他の報告者の英語のスピーチを聞き取り、次々に切り替わるパワポのスライドの英文を読むだけでもかなりエネルギーを使ってしまいましたから…私のばあい)、写真は撮っていません。韓国側のスタッフの皆さんが、あとで送ってくださるということでしたので、写真の掲載については、そのときにさせていただこうと思います。

Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(1)

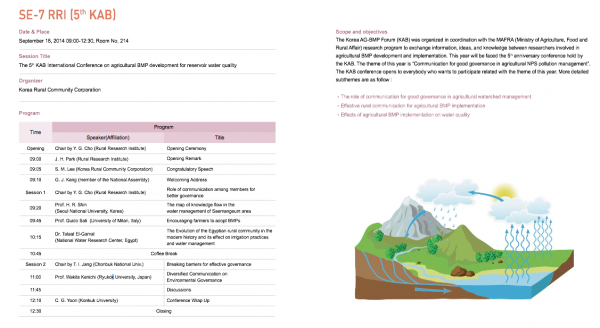

■本日、参加する国際会議(シンポジウム)は、光州市で現在開催されている「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のなかで、サイドイベントとして開催される「The 5th KAB International Conference on agricultural BMP development for reservoir water quality」になります。昨年の第4回に引き続き、今年もご招待いただきました。

■農業のなかでも、特に、農業排水等のノン・ポイントソース(NPS)の問題に関して様々な国の研究者が研究交流するために、韓国の農水省にあたるMAFRAとKorea AG-BMP Forum (KAB)が協力することで実施されています。明日のテーマは、「Communication for good governance in agricultural NPS pollution management」です。一応、セッション2の基調講演で、「Diversified Communication on Environmental Governance」というテーマの話しをします。明日は、同時通訳がつくので助かります。いつも思いますが、きちんと英語が話せたらな…なのです。今からでも遅くないよ…とはいつも言われるのですが。

■というわけで、昨日は6時半に家を出て関西空港に向かいました。関空からソウル金浦空港まで飛び、そこからリムジンバスで街中へ。そして、お世話になっている建国大学校生命環境大学環境科学科の金才賢先生の研究室に向かいました。大学校は日本の大学、大学は日本の学部だと思ってください。研究室までは、博士課程の院生の方が案内してくださいました。金先生の研究室では、先生の取り組んでおられる最近の様々なプロジェクトについてお話しをうかがいました。とても刺激的でした。物静かな先生からはなかなか想像できないことですが、様々な社会的事業や実践的研究プロジェクトに院生の皆さんと一緒に取り組んでおられるのです。お話しを聞いているだけで、目が回るようです(もちろん、教員の勤務条件等については、日本の私立大学とはかなり環境が違うようにも思いました…うらやましい)。私たちがゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」の活動にも関心をもっていただいています。facebookにアップする記事をお読みいただいているのです。10月末には、「北船路米づくり研究会」を初めとして、滋賀県内の様々な取り組みの関係者とおつなぎすることになりました。

■金先生の研究室でお話しをうかがったり、院生室(入り口の看板は「環境社会学研究室」)を見学したりしているうちに、ソウルから光州まで移動する時間になりました。金先生の運転で移動しました。けっこうありますね〜。3時間半ほどかけて光州まて移動しました。そして、市内の韓国料理店で、明日の国際会議で私と同じように招待されているエジプトとイタリアからの研究者の方と一緒に食事をしました。エジプトの方がいらっしゃるから…というわけかどうか知りませんが、魚と野菜のおじさんの胃袋には優しい韓国家庭料理を楽しみました。お腹いっぱいになりました。どういうわけか、酒が出なかったのですが…、気を利かしてくれた金先生がビールを頼んでくださいました。エジプトの人もいるし…(イスラムの人は、豚肉を食べられないし、酒ものまないし)…と思ったのですが、どうでしょうか。それはともかく、明日は頑張ろうと思います。

臼擦り

■現在、韓国の光州市で開催される国際会議に出席するために出張中です。この記事の文章を、ホリデーイン・クワァンジュ(Holiday Inn Gwangju)で書いています。

■さてさて、15日(月)、「北船路米づくり研究会」の3年生3人が、天日干し作業の続きと臼擦り作業をしてくれました。臼擦りとは、天日干しをすませた籾から玄米を取り出す作業です。この日の出来事については、この日参加した学生がfacebookに記事を投稿してくれましたので、そちらから引用したいと思います。

9月15日は、前日収穫した龍大米の臼すりでした。学生3名の参加でした。

水分量の問題により、米を乾燥させながら、臼すりをしました。研究会の顧問である指導農家の吹野さんの指導のもと、学生は初めての作業ながらも頑張りました!

脇田先生や吹野さんのお知り合いで、近所にお住まいの川口さんが、臼すりの様子を見にきてくださいました!ありがとうございました!

今年は、150キロ(白米で135キロ)の龍大米が収穫できました。今後の野菜市などで販売していく予定です。

そして来週には、酒米収穫予定です!

■ということで、酒米の方の収穫ももうじきです。今年の品種は「吟吹雪」です。今年も美味しい吟醸酒ができてほしいです。できれば、大吟醸ができると嬉しいのですが、こればかりは米の成長具合を確認しないとなんともいえません。楽しみです。

稲刈り・脱穀・天日干し

■14日(日)、「北船路米づくり研究会」の2014年度の「稲刈り作業」が行われました。快晴でした!! この日集まることができたのは、現役の学生が3人、OBが2人(2人とも)、そして1人のOBのガールブレンドが1人、それから一般からのご参加が2人、教員の私、そして指導農家の吹野さん、10名での作業になりました。トップの写真をご覧いただけばおわかりいただけますが、風雨により、稲の多くが倒れてしまっているなかでの稲刈り作業になりました。なかなか大変でした。すべてを鎌をもって手刈りで行う…というわけにはいきません。田んぼの広さは、4畝。コンバインが使えるように、田んぼの四隅を手刈りし、なおかつ中央にコンバインが入りやすいようにちょっとした道をつくりました。田植機のときもそうでしたが、今回の稲刈りでも、農業機械の「すごさ」に改めて驚きました。私たちの手作業だけでやっていたら、とても一日だけでは終わらなかったのではないかなと思います。

■稲刈りは午前中で終えることできました。好天であったことから、午後からも引き続き籾を天日干しにすることにしました。ムシロの上で、籾を拡げてお日様にあてるのです。例年は、どんどん均質に乾燥していくのですが、今年は稲が風雨で倒れたために、湿り気を多分に含んだものと、乾いているものとが入り交じり、乾燥に手間取りました。きちんと乾燥しているかどうかを知るためには、水分計という計測器を使うのですが、出てくる数字はなかなか…なのです(結局、この日だけでは乾燥できず、翌日にも別の3名の学生が天日干し乾燥を行いました)。

■この日の稲刈り作業には、一般参加の方お2人にご参加いただきました。老舗の鮒寿司屋「阪本屋」社長の内田健一郎さん。それから、これから会社をおこして地域活性化を目指す若い起業家の堀昭一さん。午後の天日干し作業のさいに、このお2人と村のリーダーのお1人との出会いが実現しました。丸屋町商店街の平井商店さんとの連携から純米吟醸酒「北船路」が誕生したように、今回も新しい素敵な出来事が生まれる予感がしました。「農」・「商」・「学」連携がさらに進めばよいなあと思います。内田社長からは、翌日に「お礼状」をいただきました。ここには、まだその内容を詳しく書くわけにはいきませんが、とても素敵だったので感動しました。内田社長は、そのお礼状のなかで「当店、農家、お客様、龍谷大学のみなさん、四方よしでいければと願っております」とお書きになっていました。近江商人の「三方よし」ならぬ「四方よし」です。時間はかかっていますが、「北船路米づくり研究会」がまたひとつ歩みを進めた瞬間だった…と思いました。

【追記】■来年4月に瀬田キャンパスに開設される「農学部」のfacebookページにも、この日の農作業を記事としてアップしていただきました。ありがとうございました。職員のTさんには、心より感謝いたします。

https://www.facebook.com/RyukokuAgr/posts/201072596729919

https://www.facebook.com/RyukokuAgr/posts/201134420057070

関西学院交響楽団の同窓会

■一昨日の13日(土)。朝一番に、瀬田キャンパスに出勤しました。大学院の入試が行われたからです。入試の後、午後からは研究室で仕事をして。夕方にから大阪梅田に移動しました。学生時代に所属していた学生オーケストラ「関西学院交響楽団」の同級生や近い学年の人たちで集まりました。

■私たちの学年のなかに、海外で暮らしている友人が2人います。1人はフランス。1人は香港。フランスの方の友人は、毎年、年末年始に帰国します。また、香港の方の友人も、時期は決まっていませんが、時々帰国してきます。そして2人とも、帰国前に、「日本に帰るので、みんなに会いたいから、セッティッングをしてほしい」と連絡をくれます。というわけで、私たちの学年では、海外で暮らす友人たちが帰国するときに同窓会をするようになったのです。海外にいる2人のおかげで同窓会ができる…わけですね。一昨日は、香港のMくんを囲む会になりました。

■土曜日は、15名ほどの友人たちが集まりました。今回の声掛けやセッティングについては、後輩のOくんが手伝ってくれました。といいますか、ほとんど彼がやってくれました。Oくん、ありがとうございます。しかも、Oくんは、学生オケ時代の写真をデジタル化してアルバムをつくり、そのアルバムから一人一人にあわせて写真を選択し、プリントアウトしてくれプレゼントまでしてくれました。

■同窓会のあと、facebookでやりとりをしました。「ああして話していると、ついさっきまで音練で練習してたかのような気持ちになりました」(音練というのは、音楽系サークルが練習する部屋のことです)。「飲み会の最年少は久しぶり。同年代、無礼講との声もありましたが、大学一年生にタイムスリップしました!」(私たちが4年の時に1年だったから…)。「昨晩は本当に楽しかったです。 2年くらいぶりで会った人、10年ぶりくらいであった人、殆ど卒業以来の人… でも、合ったとたんに30年前に戻れるというのは学生時代の友達ならではですね」。いいですね〜同窓会は。

第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」の開催

■昨日は、第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」が開催されました。この「学生会議」については、過去に2つエントリーしています。その記事の一部を引用します。

大津市では、行政施策の基本となる「総合計画」を定めています。「総合計画」とは、地方自治体が策定する行政運営の基本となる総合的な計画のことです。大津市に限らず、すべての自治体は総合計画を策定することを法律により義務づけられています。大津市の現行の計画は平成28年度までとなっており、現在、29年度にスタートする新計画の策定に向けて研究等を市役所で行っておられます。そのさい、新しい計画づくりでは、いかに若い世代の意見を受け止めるのかが、ひとつの大切な課題となっています。そこで、大津市の政策調整部企画調整課では、龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんに学生委員に就任していただき、「おおつ未来まぢつくり学生会議」を開催することにしました。

浜大津にある旧大津公会堂で「おおつ未来まちづくり学生会議」の第1回会議が開催されました。この会議は、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されています。私は、この事業にアドバイザーとして参画・参加しています。今回のこの事業は、「大津エンパワねっと」を通して様々な機会にお世話になってきた、大津市役所企画調整部企画調整課のTさんからの依頼でした。Tさんとのご縁により、学生たちが成長できる新たな機会をいただけたこと、心から感謝いたします。今回のこともそうですが、「ひとつひとつのご縁を大切にしていると、ご縁がご縁を生み出していく…」ということを日々、実感しています。

■昨日は、午前中、学生たちは、3チームにわかれて、大津市の企画調整課、都市計画課、国際交流課、商工労働政策課の職員の皆さん、そして龍谷大学の職員の皆さん(REC)たちと一緒に「まち歩き」をしました。「人」をテーマに、膳所から浜大津、そして三井寺の周辺を歩いたグループ。「自然」をテーマに、旧志賀町や比良山をめぐったグループ。それから「まち」をテーマに、阪本町・比叡山や石山の商店街を歩いたグループ。それぞれに、重要な「気づき」、素敵な「発見」はあったでしょうか。

■3グループとも、15時半頃にはまち歩きを終えて瀬田キャンパスに戻ってきました。学生たちはもちろんですが、市役所の職員の皆さん、そして龍大の職員の皆さんも、学生と一緒にまちを歩いたことがとても楽しかったとおっしゃっていました。龍谷大学は、滋賀県と大津市に誘致され、1989(平成元)年に瀬田キャンバスを開学しました。龍谷大学は京都に本部があるというこからすれば、京都の大学かもしれませんが、瀬田キャンパスは大津にある大学でもあるのです。ひょっとすると、瀬田キャンパスの学生と、市役所の職員の皆さん、そして龍大の職員の皆さんが一緒に事業に取り組むことは、初めてのなのかもしれません。そう思うと、とても感慨深いものがあります。

■3グループとも、15時半頃にはまち歩きを終えて瀬田キャンパスに戻ってきました。学生たちはもちろんですが、市役所の職員の皆さん、そして龍大の職員の皆さんも、学生と一緒にまちを歩いたことがとても楽しかったとおっしゃっていました。龍谷大学は、滋賀県と大津市に誘致され、1989(平成元)年に瀬田キャンバスを開学しました。龍谷大学は京都に本部があるというこからすれば、京都の大学かもしれませんが、瀬田キャンパスは大津にある大学でもあるのです。ひょっとすると、瀬田キャンパスの学生と、市役所の職員の皆さん、そして龍大の職員の皆さんが一緒に事業に取り組むことは、初めてのなのかもしれません。そう思うと、とても感慨深いものがあります。

■キャンパスに戻ったあと、グループワークに取り組みました。今日のまち歩きでの「気づき」や「発見」についてディスカッションをして整理するグループワークです。そして、その結果をポースターにまとめ、最後は報告を行いました。3つのグループの報告を聞いて、まちを歩き、地元の方達からお話しをうかがい、それぞれ素敵な「気づき」や「発見」をしてきているなあと思いました。次回は、今日の成果を、パワーポイントにまとめる作業に入ります。大津市の総合計画の策定に対して、有意義な提案ができるでしょうか。学生たちの頑張りに期待したいと思います。

■「学生会議」のあとは、親睦を深めるために石山のイタリアンレストランで交流会をもちました。政策調整部の部長さん、企画調整課の課長さんも駆けつけてくださいました。じつに賑やかに盛り上がりました。学生たちも、ものおじせず、自分の考えをちゃんと話していました(少なくとも、そう見えました(^^;;)。交流会の最後には、市役所の課長さんにサプライズケーキ。この日は、お誕生日だったのです。おめでとうございます!!

【追記】■社会学部のホームページにも掲載されました。記事を作成してくださいました、龍谷大学エクステンションセンター瀬田(REC瀬田)の水野さん、ありがとうございました。

第2回「おおつ未来まちづくり学生会議」を開催しました

私の「まちの縁側」

■facebookに投稿した記事を、少しリライトして、ここに掲載します。

捕まってしまった!

昨日は、「北船路米づくり研究会」の明後日の稲刈り作業に関連して、某老舗の社長さんとお話しをさせていただいた。社長さんにも、稲刈りにご参加いただけることになった。ここから、日本酒のときと同じように、また新しいコラボ事業が始まるかもしれない。

帰りは大津駅ということになるので、当然のことながらいつもの店の前を通る。吸い寄せられるように中にはいり、大阪の吹田にでかける別の用件でマスターと相談して、調理で忙しいマスターのかわりにメールなどを参加者に送りつつ、そろそろさらっと帰宅しようと思っていた、まさにそのとき、店の入り口から大きな笑い声が。

滋賀県大の近藤くん、彼の学生だった村上くんが笑っているではないか。村上くんは、現在、釜石市役所で災害復興にかかわって広報の仕事をしている。ひさしぶりに関西に戻ってきていた。もう1人の木村さんは、初対面。やはり、近藤くんの学生だった方。この3人師弟トリオが大津駅でおちあい、「さてどこに行こうか…そういえば以前連れていってもらった『利やん』があるな」とやってきたらしい。ひょっとして、私がいるかもと冗談をいいあっていたら本当にカウンターに座っていたので、驚くとともに大笑いをした…ということらしい。

さて、私のほうは、自宅に夕食があるので、ひたすら呑むだけだが、若い人たちは、食べて呑む。初対面の木村さんは、私がキープしてまだ間もない焼酎の一升瓶を全部飲み干すとか、わけのわからないことを言い始めて、本当に空けてしまった。恐ろしい…。さすが、泡盛で鍛えてきている人は違う。飲み方も、根性が入っていたな。

この店は、焼酎を1本キープするたびに、そのときに一緒にいた人たちで記念写真を撮り、それがカードとして増えていく。一升瓶にリングでとめてあるカードがその記念写真。木村さんは、このカードに入りたかったのだ。だから、根性で焼酎を空けてしまったのだ。その動機はわからんでもないが、ややかわいらしいものがある。

まあ、いろいろあったわけだけど、近藤くんともひさしぶりに会えたし、村上くんとは10年ぶりの再会だった。楽しかった。あかわらずみなさん若々しい。

私のばあいの「まちの縁側」(© 延藤 安弘先生)

昨晩の「利やん」は、様々な再会な出会いがあった。ひとつは、記事としてアップした滋賀県大の近藤研究室の皆さんとの再会と出会い。ひさびさに女性の酒豪にであって感服した。

もうひとつは、エフエム滋賀の皆さん。グループで来られていた。以前、「北船路米づくり研究会」の活動をいろいろ番組で取り上げてもらった。パーソナリティの 川本 勇さんやマネージャーの 中村恭子さんが取材にきてくださった。そして、番組に学生も登場させていただいた。そのときにお世話になったプロデューサーの方から、「おひさしぶりです」と声をかけてくださった。老人力がついているから、そうやって声をかけていただると助かる。

また、政策学部の 白石克孝先生のゼミ生でしたという、とある市役所の課長さんにもお会いした。職名からすると、役所の中枢におられる。「先生は、私のことを覚えておられるかな〜」とおっしゃっていたが、きっと記憶されているはず。

あと、NTTの方とか、いろいろ、再会・出会いの数珠つなぎ。この「利やん」では、こういうことがよくある。異業種交流の「場」ともいえる。そのような「仕事をぬき」にしても、いろいろな方達と知り合いになった。広い意味の「まちづくり」に関して、いろいろ頼まれたり、こちらからも相談をしたりお願いをしたり…。純粋に楽しみのつながりというのもある。大学とか学会とか、そういう枠組みを超えたところでの「つながり」に心から感謝。そういう意味で、「利やん」は、私の有り難い「まちの縁側」なのだ。

■「まちの縁側」とは、建築家、都市研究者、 都市計画家、教育者、地域プランナー、地域活動家…である延藤安弘先生の造語です。延藤先生は、「まち行く人と交流して、子どもからお年寄りまで「あそこに行けば何か良いことがあるかもしれへん」と気軽に立ち寄れる、地域に開かれた新たな公共の場」を、「まちの縁側」と呼んでおられます。また、そのような「まちの縁側」が、いろんな地域で育っていく活動もされています。こちらがわかりやすいかもしれませんね。延藤先生のインタビュー記事です。

かしこい生き方のススメ 第80回NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事 延藤安弘さん

■「利やん」は、私のような酒飲みに限定ということになるのかもしれませんが、「まちの縁側」と同等の機能をもっています。そういう、「まちの縁側」が、居酒屋だけでなく、いろんなところに分散しているといいなあと思います。たとえば、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で活用している町家キャンパス「龍龍」についても、そのような「まちの縁側」であってほしいとずっと思ってきました。そこに、お世話役の人がいて、その人がプログラムオフィサーの役割を果たして、まちに開かれた形で、いろいろな活動(学生×まちの人×地域)を支えていく仕組みがあったらなあと、思ってきたのです。現在は、そのような方向を目指して、「大津エンパワねっと」の学生たちが、「まちづくりカフェ」という活動を展開しています。しかし、まだイベント実施にエネルギーをとられて、「地域に開かれた新たな公共の場」という段階には至っていません。なにか、変化が生まれてくるといいなあと思っています。

【追記】■村上くんとは10年ぶり…と書いたけれど、ご本人からは「約10年ぶりかなあと思っていたら、よくよく冷静に考えると、昨年琵琶湖フォーラムでお会いしていたなあと」と連絡がありました。老人力がついてきて、すっかりそういうことを忘れていました。写真ですが、上の方は、「利やん」の店員さん(けいこちゃん)に撮っていただきました。下の方は、村上くんが撮ったものです。被写体は別にして、なんだかエエ感じ〜の写真だなと思い、村上くんのお許しを得てアップさせていただきました。

防水デジタルカメラ「OLYMPUS TG-3 Tough」

■これから水田をフィールドにした調査が続きます。これまでは、しっかり撮るときは重い重いデジタル一眼レフ「CANON40D」を、普段は「iPhone5」のカメラを使っていました。ところが、これでは画質と機動力の両方を満たすことはできません。ということで、両者の「中間」にあたるデジカメを入手しました。

■先月、滋賀県甲賀市の小佐治で開催された 「豊かな生き物を育む水田プロジェクト」の「生き物観察会」に参加しました。「総合地球環境学研究所」の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」との関連での参加です。そのとき、研究仲間が持っていたデジカメは、RICOH「WG-4 GPS」でした。防水であることに加えて、電子コンパスが搭載されていて、撮影場所の情報(気圧・高度/水深・方位)をカメラで確認できる…とのこと。GPSもついています。これは、水田ような水っぽいフィールドワークで使えそうなデジカメなのです。「私も欲しい!!」と思ったのですが、幾人かの方達からfacebookを通してアドバイスをいただきました。「OLYMPUS TG-3 Toughも評判が良い」ということを教えていただき、自分でもいろいろ調べてみました。そして結果として、「OLYMPUS TG-3 Tough」の方にしたのです。電池の消耗度がどの程度なのか、よくわかりません。一応、予備用のバッテリーも同時に購入してあります。

■ところで、このデジカメ、「超マクロ機能」の性能がすごくすぐれています。本体自体も優れているのですが、上の写真のデジカメの手前、少し白い輪っかがありますね、この「LEDガイドライト」を使うと、TG-3のLEDの光が入って渦を巻くようにリング全体が発光し、被写体を美しく撮ることができます。被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能なのだそうです。楽しみです。これ以外にも、「テレコンバーター TCON-T01」(望遠)と「フィッシュアイコンバーター FCON-T01」(超広角)も入手しました。なかなか時間を取れませんが、生き物、美しく撮る技術を身につけていたきたいと思います。

■この「OLYMPUS TG-3 Tough」には、すぐれたレポートがあるので、ご覧いただければと思います。

顕微鏡にもなるタフネスデジカメ!? オリンパス「TG-3」を衝動買い!

■こちには、オリンパスによるGPSの他社比較テストです。

STYLUS TG-3 Tough GPS性能テストTG-3の進化したGPS性能を他社カメラと徹底比較!

薬師寺・東塔の心柱(しんばしら)

■3月に篠山ABCマラソンを走ってから、脚の故障、胸の肋骨(軟骨)にヒビがはいり…と、走る気持ちがしだいに萎えていき、そのうちに暑い夏になり、夏休みこそと思いつつ、忙しさにかまけて…今日に至っているわけです。体重にそんな変化はありませんが、筋肉は落ちてしまっていますね。すっかり、普通の中年のおじさんに体力は戻ってしまっています…■半年前までは、奈良の自宅周辺を10kmから15kmほど、よく走っていました。そのような、私のランニングコースに、自宅から南下して唐招提寺と薬師寺をめぐって帰宅するというものがあります。これで、だいたい10kmになります。

■はい、前置きが長くなりました。今日は、薬師寺東塔の心柱が、解体修理のために取り外しされたという話題です。創建以来、1300年で初めてのことなのだそうです。心柱の中は、長い歴史のなかで劣化し、空洞の部分もあるようです。薬師寺の僧侶の皆さんの読経のなかで、そろそろと心柱が移動する様子は、単なる修理とは違って、なにか神聖な存在に触れるかのようです。2つの動画をじっくりご覧いただければと思います。これから修理とともに、柱を支える基壇の発掘等の調査も行われるようです。下の動画では、管長である山田法胤で、古代の謎が解ければよいといっておられます。どんなことが見えてくるんでしょうね〜。

■この話題とは直接関係ありませんが、薬師寺の管長である山田さんや副住職をされておられる村上太胤さんをはじめ、多くの僧侶の皆さんが、龍谷大学文学部を卒業されておられます。このうち村上さんは、現在、龍谷大学の同窓会組織である「校友会」の会長をつとめておられます。