日本ゲゲゲイ連合 (東京ゲゲゲイ)

■「日本エレキテル連合」。中野聡子さんと橋本小雪さんのお笑いコンピとして、最近、人気があるのだそうですね。そのお2人が登場する動画。なんだか、すごいんです。詳しくは、こちらをご覧ください。小さなお子さんだと泣き始めるかもしれませんね。シュールな芸風です。

歳を取ってから気付いた、人生で失敗した24のコト

■こういうのを鵜呑みにしてしまってはいかんと思いつつ、もう若くないと思うと、「う〜ん…」、いろいろ考えてしまいますね。若い皆さん、「歳を取ってから気付いた…」という条件つきのですので、とりあえず必死のパッチで働いて生きてください。そうしているうちに、ふと反省してみるのがベターかな。最後の「人生はあなたが思っているよりも短い。だからこそ、今を精一杯生きようではないか」というのが重要です。

■こういうのを鵜呑みにしてしまってはいかんと思いつつ、もう若くないと思うと、「う〜ん…」、いろいろ考えてしまいますね。若い皆さん、「歳を取ってから気付いた…」という条件つきのですので、とりあえず必死のパッチで働いて生きてください。そうしているうちに、ふと反省してみるのがベターかな。最後の「人生はあなたが思っているよりも短い。だからこそ、今を精一杯生きようではないか」というのが重要です。

1.余裕があるときに旅行しなかったコト

2.嫌いな仕事を辞めなかったコト

3.自分の夢を諦めたコト

4.先延ばしばかりしたコト

5.学校できちんと勉強しなかったコト

6.家族とあまり時間を過ごさなかったコト

7.人を恨んでしまったコト

8.働きすぎたコト

9.学べる時に学ぼうとしなかったコト

10.冒険しなかったコト

11.ジェンダーロール(例:女性らしくとか男性らしくとか)に縛り付けられてしまったコト

12.親のアドバイスを聞かなかったコト

13.悪い恋人から離れなかったコト

14.料理の腕を上達させようとしなかったコト

15.周囲の目ばかり気にしていたコト

16.社会的、文化的規範を気にして我慢してしまったコト

17.1度始めた事を最後までやり切らなかったコト

18.様々なことについて心配しすぎたコト

19.運動をさぼっていたコト・・・

20.強い嫉妬心を持ってしまったコト

21.人脈を広げようとしなかったコト

22.親友を傷つけてしまったコト

23.新しいことを学ばなかったコト

24.感謝しなかったコト人生はあなたが思っているよりも短い。だからこそ、今を精一杯生きようではないか。

中央アルプスと名古屋

■「雑記帳」というカテゴリーのなかに、新しく「地形」という下位カテゴリーを増やしたので、ちょって前の写真をアップしておきます。8月末に、秋田県の八郎湖に視察に行きました。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」のプロジェクトリーダーの奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と一緒に、秋田県立大学の谷口吉光さん(環境社会学)を訪問したのです。もちろん、行きも帰りも飛行機を使いましたが、写真は帰りに撮ったものです。

■トップの写真は、中央アルプスの写真です。比較的きれいに撮ることができました。この中央アルプスの背後をご覧ください。南アルプスが見えます。さらにその向こうは、そうです、富士山です(アルプスに関しては、具体的にどの山が見えているのか、私にはよくわかりませんが…)。

■トップの写真は、中央アルプスの写真です。比較的きれいに撮ることができました。この中央アルプスの背後をご覧ください。南アルプスが見えます。さらにその向こうは、そうです、富士山です(アルプスに関しては、具体的にどの山が見えているのか、私にはよくわかりませんが…)。

■秋田空港から大阪伊丹航空までのルートですが、秋田から新潟に向かいます。秋田空港から飛び立つと、秋田市から男鹿半島につながる大きなカーブの地形が見えてきます。その向こうが八郎湖になります。そして、新潟に向かうと、今回は雲で見えませんでしたが鳥海山が美しい姿を表します。新潟上空までくると、方向を中央アルプスと北アルプスの間の方向に向けます。そして濃尾平野方面に向かいます。トップの写真は、そのときに撮ったものです。濃尾平野に入ると、これまでの山にかわって河川に注目することになります。濃尾平野には、木曽三川と呼ばれる木曽川・長良川・揖斐川が流れています。右側の写真ですが、これは名古屋港あたりを撮ったものです。藤前干潟です。庄内川・新川・日光川3つの河川の河口が合流する少し先が藤前干潟になります。この干潟の埋め立てをめぐって、大きな社会問題となりました。

■こちらの写真。右側が木曽川で、左側が揖斐川です。どの河川にも、それぞれの地域と結びついた歴史や記憶が伝えられていますが、この木曽川もスケールが大きいだけに、じつに様々な出来事が記録として残っています。私は社会学ですが、この木曽川の環境史(人間社会と河川との相互作用の歴史)をもっと勉強してみたいと思っています。もっとも、そんな余裕は今はありません。というわけで(?!)、木曽川と揖斐川の間をみてください。ピカピカ輝いています。ここは、ナカジマスパーランドです。「東京ディズニーランドに次ぐ国内二番目の敷地面積をもつ大型アミューズメントパーク」なのだそうですね。私は、テーマパークに関心がないのですが、それでもこの「ナガシマスパーランド」については、名前だけは知っています。

■こちらの写真。右側が木曽川で、左側が揖斐川です。どの河川にも、それぞれの地域と結びついた歴史や記憶が伝えられていますが、この木曽川もスケールが大きいだけに、じつに様々な出来事が記録として残っています。私は社会学ですが、この木曽川の環境史(人間社会と河川との相互作用の歴史)をもっと勉強してみたいと思っています。もっとも、そんな余裕は今はありません。というわけで(?!)、木曽川と揖斐川の間をみてください。ピカピカ輝いています。ここは、ナカジマスパーランドです。「東京ディズニーランドに次ぐ国内二番目の敷地面積をもつ大型アミューズメントパーク」なのだそうですね。私は、テーマパークに関心がないのですが、それでもこの「ナガシマスパーランド」については、名前だけは知っています。

■黄色い丸印、むかって右側が藤前干潟でする左側が「ナガシマスパーランド」です。さて、木曽川・揖斐川の河口上空を飛んだあと、飛行機は三重県の津市上空まで飛び、そこからルートを真西にかえて名張市や奈良盆地上空を飛び、最後は生駒山の南側を超えて大阪平野に入り、最終的に伊丹空港に着陸しました。秋田から伊丹までは(往復ともですが)、プロペラ機のボンバルディアでした(ANA)。飛行機から地形をみるのならば、ジェット機よりもプロペラ機の方が楽しいかもしれません。

■黄色い丸印、むかって右側が藤前干潟でする左側が「ナガシマスパーランド」です。さて、木曽川・揖斐川の河口上空を飛んだあと、飛行機は三重県の津市上空まで飛び、そこからルートを真西にかえて名張市や奈良盆地上空を飛び、最後は生駒山の南側を超えて大阪平野に入り、最終的に伊丹空港に着陸しました。秋田から伊丹までは(往復ともですが)、プロペラ機のボンバルディアでした(ANA)。飛行機から地形をみるのならば、ジェット機よりもプロペラ機の方が楽しいかもしれません。

隠岐諸島

■昨晩、韓国から帰国しました。ソウル金浦空港から関西空港までルートは、おおよそ以下の通りです。ソウルからまず日本海に出てしばらく飛びます。そしてコースを南へ切り替え中国地方を縦断し、そのあとは機首を東に向けて瀬戸内海を進み、最後は淡路島の南側から関空に向って着陸する…というコースになります。

■今回の韓国出張は、行きも帰りもJALでした。最近は、一定程度大きい旅客機ならばみんなそうかもしれませんが、座席の前にはディスプレイがありました。ふだんは、飛行コースぐらいしかみないのですが、昨日は、このディスプレイで映画を視ました。「スパイダーマン」です。日本語の吹きかけですが(JALだし…)、字幕があり、それは中国語でした。中国の観光客の方も多いのでしょうね。実際、韓国の観光を終えて次は日本…という方たちがいらっしゃいました。

■今回の韓国出張は、行きも帰りもJALでした。最近は、一定程度大きい旅客機ならばみんなそうかもしれませんが、座席の前にはディスプレイがありました。ふだんは、飛行コースぐらいしかみないのですが、昨日は、このディスプレイで映画を視ました。「スパイダーマン」です。日本語の吹きかけですが(JALだし…)、字幕があり、それは中国語でした。中国の観光客の方も多いのでしょうね。実際、韓国の観光を終えて次は日本…という方たちがいらっしゃいました。

■さて、ふだんあまり映画を視ないので、けっこう「スパイダーマン」を楽しんでいたのです。ふと、外に目を向けると、島が見えました。時間的にいって、この大きさと地形的な様子からして、きっと島根県の隠岐諸島に違いないと思いました。自宅に帰ったあとGooglMapと写真を照らし合わせてみましたが、やはり隠岐諸島でした。

■隠岐諸島は「島前」と「島後」にわかれます。これは、「どうぜん」と「どうご」と読みます。「島前」の方は「知夫里島(知夫村)」、「中ノ島(海士町)」、「西ノ島(西ノ島町)」からなり、3つあわせて「島前三島」と呼ばれています。一方、「島後」の方は「島後(隠岐の島町)」のひとつだけです。そのことが、この写真からよくわかりますね。

■隠岐諸島は「島前」と「島後」にわかれます。これは、「どうぜん」と「どうご」と読みます。「島前」の方は「知夫里島(知夫村)」、「中ノ島(海士町)」、「西ノ島(西ノ島町)」からなり、3つあわせて「島前三島」と呼ばれています。一方、「島後」の方は「島後(隠岐の島町)」のひとつだけです。そのことが、この写真からよくわかりますね。

■私は、航空機の窓から地形を眺めるのが好きです。ということで、こういうチャンスがあれば写真を撮って、このブログにアップすることにしました。ということで、「雑記帳」というカテゴリーの下位に、「地形」というカテゴリーを設けました。そんなに地形や地理が好きならば、地理学を専門にすればよかったやん…と言われるぐらいに好きなんです。なぜなんでしょうね…。そのあたりは、自分でもよくわかりません。「地図地理検定」なんてものがあるらしく、そういうのを受験してみようかなと思っています。なかなか難しそうです。

今回の韓国の「食」

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■トップの左の写真をご覧ください。2日目の光州市内でいただいた夕食です。韓国の伝統料理…ではないのですが、人気のある料理なのだそうです。特に、ここ光州市は海に近いこともあってシーフードの食事が豊かです。左側の緑っぽい方。これは、海藻(海苔のような感じの海藻なのだそうです)とモヤシやアワビなどのシーフードを、独特のタレで一緒にいためたものです。右側は、同じくシーフード(アンコウのようなゼラチン質を多くもった魚や…謎の海産物…噛むとなかから水分がピュッと口のなかにひろがる)とモヤシを辛いタレと一緒にいたためたものです。うまく説明できていませんね…すみません。それに料理名を聞き忘れました。左側の方は辛くありません。ですから、「まず、こちら(左側)から食べてね」とお店の店員さんに言われました。右側の辛い方から食べると、舌が麻痺して、右側の美味しさがわからない…ということのようです。韓国の方達は、この料理をたいらげたあと、残りのタレにご飯をまぶして食べるのだそうです。いいですね〜。

■こんどは、下の方の写真をご覧ください。こちらは最終日の昼食。ミョンドンのソルロンタンの食堂でいただいたものです。ソルロンタンとは、牛の肉・骨をぐつぐつと煮込んで作った白色のスープ料理です。とても身体によさそう。「滋味」とは、こういう料理のための言葉だなと思うような味です。この食堂では、様々な種類のソルロンタンがあるようですが、私にアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)のおすすめは、写真のソルロンタンでした。朝鮮人参、ナツメ、栗、松の実、ニンニク、ネギやエノキ、それからごっつい牛スジや骨が入ったものでした。キムさんが「疲れた身体には良いですよ」と勧めてくださいました。本当に、身体にしみ込むような味でした。スープを楽しみ、具を食べてしまったあとには、そこにご飯をいれていただきました。これも、ナイス!! です。上の写真の右側をご覧ください。これは、ソルロンタンだけでは足らないだろうからと、キムさんが追加に注文してくれた「唐辛子入りのチヂミ」です。韓国よくご存知の方達は先刻ご承知でしょうが、キムチはサービスです。この食堂では、各テーブルにはステンレス製の小さな箱が備え付けられており、そこのなかに白菜のキムチとカクトゥギ(大根のキムチ)が入れられていました。

■明洞の「ソルロンタン」。今回の韓国出張の最後の「〆の料理」にふさわしい料理でした。非常に美味しくいただきました。

韓国の鉄道

■昨日、韓国の光州市で開催された「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」を終えて、夕方の電車でソウルまで戻りました。ソウルに戻る電車はKTXです。韓国高速鉄道(Korea Train Express)のことです。フランスのTGVの技術を土台にした高速鉄道です。faebookにこの写真を投稿したところ、鉄道に詳しい方達からいろいろ教えていただきました。このKTXもそうなのですが、世界の多くの高速鉄道は、先頭の馬力のある電気機関車が後続の客車を引っ張るという形式なのだそうです。それに対して日本の新幹線は動力を分散化しているので、動力車の重さが軽いため軌道に与える負荷も軽く、軌道の建設コストが抑制されるのだそうです。動力集中方式と動力分散方式、それぞれに長所と短所があるようです。

■トップがそのKTXの「顔」です。これは、一番後ろに連結されてい車両だと思います。たしかに、客室はなく機関車ですね。デザイン的にも、かなりフランスのTGVと似ていますね〜。最高速度は305km/hなのだそうです。ただし、これもfacebookで教えてもらったのですが、「光州駅」から「西大田駅」までは専用線ではありませんので時間がかかります。乗っていても、「普通の特急よりも遅いんじゃない?」と思ってしまいました。しかし、「西太田駅」からソウル近郊までが高速線に入って300km/hを出すのだそうです。しかし、その頃には、すでに外は真っ暗になっていたのでスピードがわかりませんでした。車内の雰囲気もご覧ください。フランスのTGVを土台にしているせいか、なかなかシックな佇まいです。光州駅には、赤い電車も停車していました。これもあとでfacebookを通して電車に詳しい方に教えていただいたのですが、「ITXセマウル号」という今年5月にデビューした特急のようです。

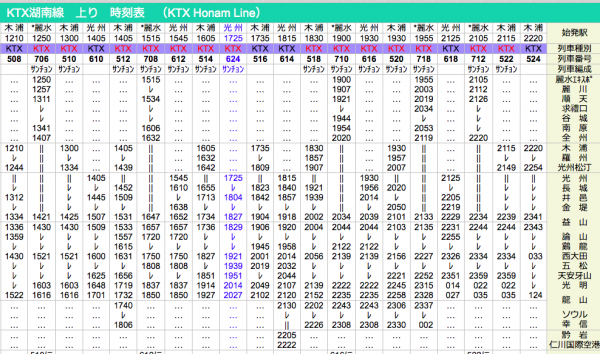

■「KORAIL時刻表の日本語版」に掲載されている時刻表です(このサイトのことも、鉄道に詳しいかたにfacebookで教えていただきました)。私たちは、「光州駅」を18時15分発「KTX614」に乗車しました。ソウル市内にある「용산駅(龍山駅)」には21時20分に到着。約3時間の鉄道の旅でした。車内では、今回の国際会議で受け入れから見送りまでずっとアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)と、ずっと話しをしていました。日本語がおできになる方ですが、普段、日本語を使っておられないので、私の話しの相手をしてかなり疲れてしまったのではないかと思います。キムさん、ごめんなさいね。ちなみに、車内販売で買った缶ビールですが「Cass」です。「カス」と発音します。日本語的にはちょっと??な…という名前ですね(「滓」ですしね)。私の個人的な印象ですが、他のアジアの多くのビールと似ており、さらっとしたビールです。韓国の辛い料理にはぴったりなのかもしれません。

Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(2)

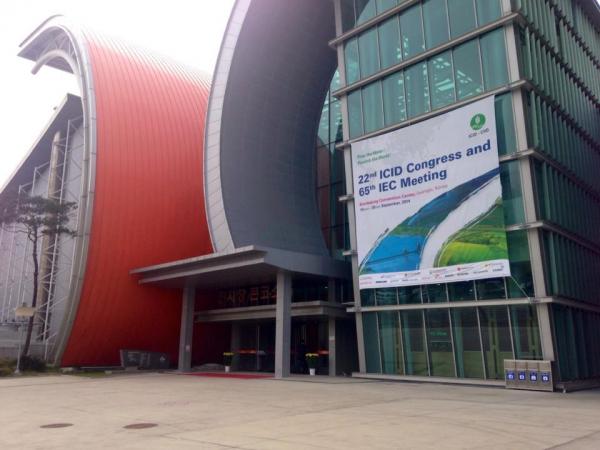

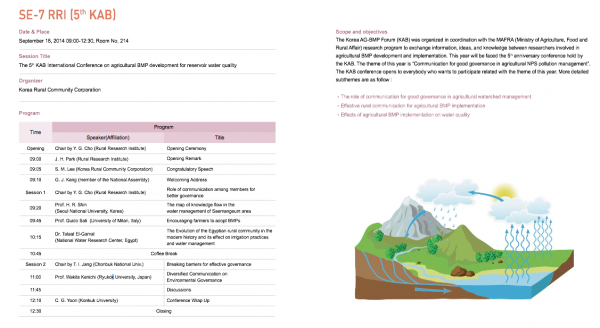

■昨日、韓国光州市のキム・デジュンセンターで開会された国際会議「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」が終了しました(「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のサイドイベントとして開催されました)。「Communication for good governance in agricultural NPS pollution management」というテーマのもと、韓国のセマング干拓地の事例(H.R.Shinさん、ソウル国立大学)、EUの事例(Guido Saliさん、イタリアのミラン大学)、エジプトの灌漑の事例(Talaat EL-Gamaiさん、国立水環境研究センター)、そして日本の滋賀県のマザーレイクフォーラムや魚のゆりかご水田のこと事例を私が話しました。これらの事例を、「環境ガバナンス」と「ソーシャルキャピタル」、それから「エンパワーメント」の3つをキーワードに説明しました。

■予定の時間を超過してしまい、司会の先生にはご迷惑をおかけしましたが、この国際会議に貢献はできたのではないかと思ういます。感触はとても良かったです。最後のディスカッションでは、環境市民団体の方、地方自治体の研究者の方、国の農村研究センター(農業省の研究機関)の研究員の方や環境省の課長さんも参加されました。興味深い論点がいくつも出てきました。また、韓国の方達が、何に悩んでおられるのかということについても、次第に理解できるようになりました(昨年は、まだそのあたりがぼやっとしてました)。韓国の農村研究センターの方から質問をたくさんいただきましたが、その質問からもそのようなことが窺えました。いただいた質問は、以下のものでした。環境ガバナンスを実行に移すために政府の支援はあったのか。面源負荷に対する認識や生態系に対する関心、さらには農民の行動規範はどのように形成されていったのか。さらには、日本の農水省と環境庁の協力関係はどうなっているのか。そういう点について、質問を受けました。いろいろ環境ガバナンスのあり方を比較してみると、おもしろいことがみつかるだろうなと思いました。ただし、当然のことなのですが、農村・農家といっても、それぞれの社会のなかでのあり方や社会的位置(歴史も含めて)がぜんぜん違っていますので、簡単に比較というわけにもいきません。また、農政との関係でも、同様のことがいえます。

■昨日は、自分の報告に必死だったので(また、他の報告者の英語のスピーチを聞き取り、次々に切り替わるパワポのスライドの英文を読むだけでもかなりエネルギーを使ってしまいましたから…私のばあい)、写真は撮っていません。韓国側のスタッフの皆さんが、あとで送ってくださるということでしたので、写真の掲載については、そのときにさせていただこうと思います。

Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(1)

■本日、参加する国際会議(シンポジウム)は、光州市で現在開催されている「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のなかで、サイドイベントとして開催される「The 5th KAB International Conference on agricultural BMP development for reservoir water quality」になります。昨年の第4回に引き続き、今年もご招待いただきました。

■農業のなかでも、特に、農業排水等のノン・ポイントソース(NPS)の問題に関して様々な国の研究者が研究交流するために、韓国の農水省にあたるMAFRAとKorea AG-BMP Forum (KAB)が協力することで実施されています。明日のテーマは、「Communication for good governance in agricultural NPS pollution management」です。一応、セッション2の基調講演で、「Diversified Communication on Environmental Governance」というテーマの話しをします。明日は、同時通訳がつくので助かります。いつも思いますが、きちんと英語が話せたらな…なのです。今からでも遅くないよ…とはいつも言われるのですが。

■というわけで、昨日は6時半に家を出て関西空港に向かいました。関空からソウル金浦空港まで飛び、そこからリムジンバスで街中へ。そして、お世話になっている建国大学校生命環境大学環境科学科の金才賢先生の研究室に向かいました。大学校は日本の大学、大学は日本の学部だと思ってください。研究室までは、博士課程の院生の方が案内してくださいました。金先生の研究室では、先生の取り組んでおられる最近の様々なプロジェクトについてお話しをうかがいました。とても刺激的でした。物静かな先生からはなかなか想像できないことですが、様々な社会的事業や実践的研究プロジェクトに院生の皆さんと一緒に取り組んでおられるのです。お話しを聞いているだけで、目が回るようです(もちろん、教員の勤務条件等については、日本の私立大学とはかなり環境が違うようにも思いました…うらやましい)。私たちがゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」の活動にも関心をもっていただいています。facebookにアップする記事をお読みいただいているのです。10月末には、「北船路米づくり研究会」を初めとして、滋賀県内の様々な取り組みの関係者とおつなぎすることになりました。

■金先生の研究室でお話しをうかがったり、院生室(入り口の看板は「環境社会学研究室」)を見学したりしているうちに、ソウルから光州まで移動する時間になりました。金先生の運転で移動しました。けっこうありますね〜。3時間半ほどかけて光州まて移動しました。そして、市内の韓国料理店で、明日の国際会議で私と同じように招待されているエジプトとイタリアからの研究者の方と一緒に食事をしました。エジプトの方がいらっしゃるから…というわけかどうか知りませんが、魚と野菜のおじさんの胃袋には優しい韓国家庭料理を楽しみました。お腹いっぱいになりました。どういうわけか、酒が出なかったのですが…、気を利かしてくれた金先生がビールを頼んでくださいました。エジプトの人もいるし…(イスラムの人は、豚肉を食べられないし、酒ものまないし)…と思ったのですが、どうでしょうか。それはともかく、明日は頑張ろうと思います。