Flash mob in the Copenhagen Metro. Copenhagen Phil playing Peer Gynt.

■facebookで知りました。今年の夏はノルウェーに旅行したけれど、こちらはデンマーク。コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団の団員が、電車のなかで、突然「ペールギュント」(グリーグ作曲、第1曲「朝」)が演奏されはじめるという、フラッシュモブ。乗っている人たちの笑顔が素敵だ。有名な動画のようですね。こういうのに遭遇しみたいね〜。

■こちらは、同じく、コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団の「ボレロ」(ラヴェル作曲)。

Stainless - Shinjuku

■新宿駅は、日本一の乗降客数を誇る駅です。この動画は、ホームに立っている人びとを通りすぎる電車の窓からハイスピードカメラで撮影したもののようです。不思議です。都会に暮らす日本人であれば、当たり前のような通勤ラッシュの風景ですが、こうやって撮影すると、崇高さのようなものさえ感じられるから不思議です。

■この動画を撮影した写真家Adam Magyarさんは、「この作品は、写真と動画の境界に位置づけられるもの。延々と続く、電車待ちの人たちの姿はまさに、生ける彫刻なんだよ」と語っておられるそうです。なるほど…。「写真と動画の境界」というところがすごいですね。なんか、インスパイアされるものがあります。ハイスピードカメラを使うことで、通常では認識できない現実の異なる側面が浮かび上がってきます。下のURLをクリックして動画をご覧ください。

Google Zeitgeist: 2013年を振り返ろう

■2014年も残り4ヶ月を切った段階で、こんな話題でもないだろうと…と思いますが、ご容赦を。とりあえず。ここにアップさせてください。

龍谷大学ヨサコイサークル「華舞龍」の練習

「寄生獣」

■今から四半世紀(25年)ほどまえのことです。当時は、漫画を読む習慣がありませんでした。しかし、そのような私でも勧められて夢中になって読んだ漫画があります。それが『寄生獣』(作・岩明均)です。漫画の評価をきちんとできるだけの力量は私にはありませんが、これは名作だと思いました。研究室に置いてあります。大切な蔵書の一部です。

■今から四半世紀前、環境問題のなかで「共生」という言葉が流行っていました。それも、かなり軽い意味合いで使われていました。この『寄生獣』は、そのようなブームとしての「共生」を拒否し、超えようとする内容を含んでいると思いました。当時、ある大学で非常勤講師をしていましたが、授業の教材でも使用しました。懐かしいですね。当時、私の講義を受けた方達、今では、40歳代半ばになっているわけですね…。さて、この『寄生獣』のストーリーは書きません。なぜ、名作なのかも、実際にお読みいただき実感していただければと思います。ところで、この『寄生獣』、映画になるようですね…。個人的には観てみたいものの、微妙な気持ちでもあります。がっかりしたくないのです。

サグラダ・ファミリア完成予想動画

■お「友達」のfacebook記事を通してしりました。http://grapee.jp/7142

■リンク先には、こんな文章が。

スペインのバルセロナが誇る世界遺産、サグラダ・ファミリア。1882年に着工し、現在工事開始から132年が経過。12年後のガウディ没後100年となる2026年に完成する予定となっています。

あと12年も待てないよ!といった方のためにサグラダ・ファミリアの完成予想動画が公開されていたのでご紹介。動画をみると現在の姿はまだまだ完成まで遠いことがわかりますね。2026年の完成まであと14年、果たして間に合うのでしょうか!?

■12年後というと、68歳。まだ、なんとか生きている可能性がありますね。自分の眼で確認できるかな…。しかし、これまでの建設のスピードからすれば、まだまだ時間が必要なように思いますが…。どうだろう。

特別展「チベットの仏教世界」

■今年のゴールデンウイークは、老母の退院や介護であたふたしていたので、1週間遅く休暇をいただき、昨日は、龍谷ミュージアムにいってきました。龍谷ミュージアムでは、現在、特別展「チベットの仏教世界 もうひとつの大谷探検隊」が開催されているからです。大変満足しました。もっとチベットの文化や歴史、またチベット仏教に関して教養があれば、もっともっとワクワクしただろうに…と思いました。「音声ガイド」を借りて、丁寧にひとつずつ展示を観覧しました。

■これまで、海外からのゲストをお連れしたことはありましたが、一個人として来たのは今回が初めてでした。もっと龍大関係者は利用しなくてはね。ところで、この博物館を龍大が計画していたとき、私、学内の委員だったんです。滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備の仕事をしていた経験があるからでしょうが。そういうことからすれば、もっとこの博物館を利活用するようにしなくてはいけないと改めて思いました。

長谷川義史さんの「絵本原画展」

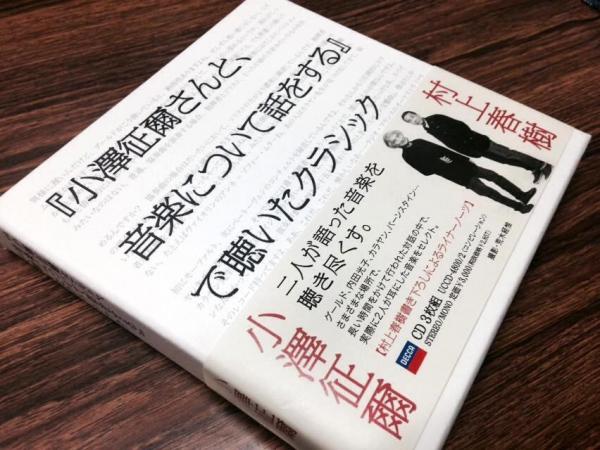

CD「『小沢征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック」

■今日、社会学部教務課で職員のNさんが笑顔とともに「村上春樹発売されましたね!」と話しかけてくれました。忘れていましたが、今日は9年ぶりに発売される村上春樹の短編集(「女のいない男たち」)の発売の日だったのですね〜。大の村上春樹ファンであるNさんは、彼の作品をすべて読んでおられるようですが、私のほうは最近、あまり「良いファン」ではありません。『色彩を持たない、多崎つくると、彼の巡礼の年』も、まだ買っただけで読めていません(春樹さん、ごめんなさい)。もっと余裕をもたねばなりません。昔は、あれだけ夢中になっていたのにな…。

■ということで、これまた買っただけ…になっていたCD「『小沢征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック」を開けてみることにしました。届いたのはいいけれど、開けてみる気持ちの余裕がありませんでした。いけませんね〜…。とりあえず村上春樹のライナーノーツを読んでみました。このCDには、お2人の対談集というか、村上さんが小沢さんに行ったロングインタビュー『小沢征爾×村上春樹 小沢征爾さんと、音楽について話しをする』で、実際お2人が耳を傾けた曲が入っています。こういう企画っていいですね。

■CD1の冒頭は、グレン・グールドのブラームスのピアノ協奏曲1番です。指揮はバーンスタイン、オケはもちろんニューヨーク・フィルハーモニーです。曲の前には、バースタインの演奏前のスピーチが入っています。その翻訳もライナーノーツのあとに掲載されています。こういう企画はおもしろいな〜。このCDを聞きながら、できればもっているスコアも見ながら、そのうえで、あらためてロングインタビューを読むと楽しいでしょうね〜。

■ロングインタビューのなかで、小澤さんはしばしば村上さんの質問の前で考えこみます。小澤さんが音楽の造形を通してやってきたことを、あえて言葉にするのはかなり大変なことなのです。ですから、ライナーノーツのなかで村上さんは、このロングインタビューが「そこにある音楽感覚と言語感覚の『落差』みたいなものに橋を架けることだった」とか、「小澤さんが持っているナチュラルな音楽感覚を、いわば擬似的にナチュラルな『文章言語感覚』に置き換えていく作業だ」と述べています。ただし、置き換えることができるのも、村上さん自身がクラシックをずっと「深く」(井戸を掘るように…)聞いてこられたからではないかと思います。小澤さんの語りを受け止めることができるクラシックのきちんとした土台をもっておられるのですね。すごい。