『現代フィリピンを知るための61章』

■先月のことになりますが、京都の岩倉にある総合地球環境学研究所で、私が参加している研究プロジェクトのメンバーを対象に、フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップを開催しました。そのワークショップでファシリテーターをさせていただきましたが、なかなか良い成果が出たように思います。しかし、そのときに思ったことは、もっとフィリピンのことを勉強しないといけないということです。フィリピンを専門的に研究しているわけではありませんし、これからも専門とする予定はありませんが、プロジェクトの調査地である以上、最低限しっておくべきフィールドの「常識」のようなものがあると思います。ぜひ自然科学分野のメンバーの皆さんにも、フィリピンの社会・文化・歴史について関心をもっていただきたいなあと思いました。関心をもってもらうことで、おそらくは研究プロジェクトの自然科学的な分野においても、ある種の深みのようなものが出てくるのではないかと思います。ということで、『現代フィリピンを知るための61章』という本を紹介します。

■先月のことになりますが、京都の岩倉にある総合地球環境学研究所で、私が参加している研究プロジェクトのメンバーを対象に、フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップを開催しました。そのワークショップでファシリテーターをさせていただきましたが、なかなか良い成果が出たように思います。しかし、そのときに思ったことは、もっとフィリピンのことを勉強しないといけないということです。フィリピンを専門的に研究しているわけではありませんし、これからも専門とする予定はありませんが、プロジェクトの調査地である以上、最低限しっておくべきフィールドの「常識」のようなものがあると思います。ぜひ自然科学分野のメンバーの皆さんにも、フィリピンの社会・文化・歴史について関心をもっていただきたいなあと思いました。関心をもってもらうことで、おそらくは研究プロジェクトの自然科学的な分野においても、ある種の深みのようなものが出てくるのではないかと思います。ということで、『現代フィリピンを知るための61章』という本を紹介します。

■出版社は明石書店です。明石書店では、この本を次のように紹介しています。「わが国との500年に及ぶ交流の歴史をもち、いっそうその絆を深めるフィリピン。本書は、歴史、政治、経済、社会の仕組み、そして多様な文化や人々の暮らしを、最新のトピックスを交え紹介する。より深く知りたい人のために、巻末に詳細な読書ガイドを付す」。少しずつですが、フィリピンのことについて勉強をしています。この本は、フィリピンに関して幅広い多様な知識を得ることができます。私のような初心者には有益な本かと思います。私たちの研究プロジェクトのメンバーが調査している「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」の環境問題の背景には、この国固有のどのような事情があるのかが、おおざっぱに理解できると思います。最後には、文献情報ガイドもついています。ちなみに、この本は明石書店の「エリア・スタディーズ」シリーズのなかの1冊です。シリーズですので、フィリピンだけでなく、世界の様々な国についても出版されています。以下は、目次です。研究プロジェクトの自然科学の分野のメンバーの皆さんにも、「II 社会と文化を読み解く」、「III 政治を分解する」、「IV 経済の実態を知る」のあたりをぜひ読んでいただければと思います。巻末のフィリピンを知るための文献・情報ガイドでは、入門的なものから専門的なものまで、150冊の文献が紹介されています。これは、なかなか便利です。あわせて、中公新書の『物語 フィリピンの歴史―「盗まれた楽園」と抵抗の500年』も初心者には有益かと思います。

はじめに

フィリピン全図I 歴史を見直す

第1章 フィリピン人―未来へのアイデンティティ

第2章 ルーツ―源流を探る

第3章 マレー世界―海域を行き交うヒト・モノ

第4章 スペイン時代―植民地支配と住民の抵抗

第5章 フィリピン革命―国民国家の創出と社会変容

第6章 ホセ・リサール―国民英雄の遺産

第7章 アメリカ時代―「恩恵的同化」の呪縛

第8章 日本占領期―「トモダチ」の圧制

第9章 独立後の歩み―等身大の国へ

第10章 フィリピン民族博物館―独立100周年で開設II 社会と文化を読み解く

第11章 親族組織と価値観―核家族を超えた空間と関係の広がり

第12章 教育―学歴・資格社会の光と影

第13章 国語の形成―多言語国家が抱える苦悩

第14章 フィリピン語―基礎はタガログ語

第15章 聖地バナハオ巡礼―精霊信仰とキリスト教

第16章 聖週間―民衆カトリシズム

第17章 新宗教―フィリピン生まれのキリスト教会

第18章 イスラーム―ムスリムってどんな人?

第19章 市民社会―世界に提示できるモデルのひとつ

第20章 女性の地位と役割―多様な「性」のはざまで

第21章 暮らしの断面―マニラと地方の距離は縮むか

第22章 干魚―作る人・売る人・食べる人

第23章 フィリピン文学―想像と創造のパレット

第24章 娯楽と社会批判―リノ・ブロッカ映画の志

第25章 食文化―何はともあれ食べてみよう

第26章 ジャーナリズム―ラジオが元気だ

第27章 警察と犯罪―その限りなく曖昧な境界線

第28章 「山下財宝」―黄金伝説の眩惑III 政治を分解する

第29章 憲法―ナショナリズムとリベラリズム

第30章 歴代大統領―グロリア・アロヨで独立後10代目

第31章 議会―三つ巴の「ねじれ現象」

第32章 選挙―権益を賭けたギャンブル

第33章 官僚機構―有為な人材リクルートがカギ

第34章 地方政治―地方支配のメカニズム

第35章 国軍―文民統制の伝統

第36章 マルコス政治―開発独裁体制の功罪

第37章 ピープル・パワー革命―カトリシズムの意味世界

第38章 イメルダとコリー―欲望と怨念の回廊で出会った二人

第39章 共産主義勢力―第三の時代に入った左翼運動

第40章 少数民族―差別と搾取への抵抗

第41章 中国系移民―そのアイデンティティのゆくえIV 経済の実態を知る

第42章 国民経済―農業・農村開発と投資誘致

第43章 小口経済―庶民が支えるサリサリ・ストア

第44章 貿易・投資―ITが構造転換の推進力

第45章 日本の政府開発援助―両国にとっての意味と必要

第46章 ビジネス・エリート―ラム酒「タン」ドゥアイと「タン」ミゲル・ビール

第47章 東ASEAN成長地帯とミンダナオ開発―地域開発の柱として高まる期待

第48章 農地改革―インフラ構築が不可欠

第49章 地場産業―鍛冶屋から塩辛づくりまで

第50章 開発政策―環境問題との相克

第51章 自然・地理―頻発する災害V 国際関係から見る

第52章 対米関係―引き続く過去?

第53章 フィリピンとASEAN―ミドルパワーとしての貢献

第54章 南シナ海紛争―スプラトリー諸島の帰属をめぐって

第55章 海外への出稼ぎと移住―フィリピン人によるグローバリゼーション

第56章 戦前の日比関係―近代日本の二面性とフィリピン

第57章 戦後の日比関係―深まる相互依存

第58章 日比人流―人の往来に見る新しい潮流

第59章 看護師・介護福祉士―どう乗り越える? 言葉の壁と人材流出問題

第60章 在日フィリピーノ―ニッポン暮らしもフィリピン流で

第61章 日本の教会のフィリピン人―フィリピン語のミサフィリピンを知るための文献・情報ガイド

2016 新年会

■昨日は、終日、瀬田キャンパスにいました。午前中は1・2現が授業。午後は夕方まで研究部の会議。と、いつものパターンなのですが、研究部の会議を終えて急いで大阪の福島に移動しました。大学に時代に所属していた「関西学院交響楽団」のメンバーが集まって新年会を開催したからです。

■年末から1月にかけて、フランス在住のアーティスト・島岡現くんが日本に帰国します。島岡くんの帰国に合わせて、近い学年の人たちで新年会を開催することが、恒例となっています。いつもは私が幹事をするのですが、今回は、後輩の奥田くんにお願いをすることになりました。14人ほど集まることができました。島岡くんは、ベース奏者であり俳優でもあります。フランスで活動をしています。もちろん、学生時代もベースを弾いていました。ということで、今回は島岡くんを先輩として慕っていたベースの後輩たちがたくさん集まりました。島岡くんも嬉しかったのではないかと思います。この日、海外にいる島岡くんと同学年の仲間には、facebookを通してビデオレター(動画)を送ったりしました。楽しい新年会でした。

■しかし、皆さん、なんだ立派な雰囲気が漂っておられました。でも、後輩は後輩なんですよね〜。一人の後輩とは、富士山に登頂する約束をしました。

【関連エントリー】

関西学院交響楽団の同窓会

新年会

新年会

図表地図本

■一緒に共同研究を進めている友人が、こんな本を勧めてくれました。彼の専門は、数理生態学や進化生態学なのですが、その様な専門とは別にいろんな分野の本を読んでいて私に紹介してくれます。読書の好みも、いろいろ重なるところがあり、彼のアドバイスはとても参考になります。今回は、この写真の本でした。『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、そして『韓国歴史地図』です。3冊のうちの最初の2冊は、高校生向けの副読本といいますか、図説資料です。見ているだけで楽しいのです。友人が進めてくれた理由がわかりました。友人は、眠る前に、数ページをめくって少しずつ読んでいるのだそうです。彼の毎日の楽しみのようです。私自身は、高校の時に、この類の図説資料を「義務感」を伴って読んでいたように記憶しています。しかし、歳を取り、そのような「義務感」がなくなり、純粋の教養といいますか、学ぶ・知るためだけで読むと楽しいのです。不思議なものですね。もちろんのことですが、私たちの高校生の時とは比較にならないぐらいに、グラフィックデザイン的にも優れた内容になっていると思います。

■残りのもう1冊は、お隣の国、韓国の歴史地図本です韓国教員大学歴史教育科の教員の皆さんが執筆されているようです。Amazonでは、以下のように紹介されています。「カラー地図と図版で蘇る迫力ある歴史のリアリティ。古代国家の興亡、中世王朝の栄華、現代史の衝撃の事件が、ダイナミックに再現。朝鮮半島を舞台にした韓国史の一大絵巻」。友人も、こう言っていました。「知らなかったけれど、お隣の韓国は、いろんな国に攻められて大変な歴史だったんだね〜」。この本には「刊行にあたって」に以下のよう書かれていました。そうなんです、ここにも書いてあるように、歴史の事実が大迫力でありありと浮かび上がってくるのです。ぜひ、皆さんもお読みいただければと思います。

これまで私たちは歴史に接するとき、注意を時間軸にだけ傾けてきました。歴史を構成するもう一つの側面である空間については大した関心を払ってこなかったのである。今までの歴史は強いて言うなら年表に過ぎなかったと言える。本書は、そのような時間軸中心の歴史叙述を脱して、時間と空間を同等に扱うことで歴史的事件をありありと再現しようとしたものである。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。

ランニングの復活に向けて(その2)

■昨日は、朝一番から大学本部のある深草キャンパスで、来年度の大学全体の予算に関する会議がありました。しかし、その次の会議(評議会)は15時15分からでした。こういう時、研究室が瀬田キャンパスにある私などはとても困ってしまいます。深草キャンパスから瀬田キャンパスまでは移動に1時間必要です。いったん、瀬田キャンパスの自分の研究室に戻って、午後からまた深草キャンパスにやってくるなんてことは、とても面倒でできません。仕方なく、深草キャンバスの研究部の自分の執務室にこもることになります。すごく無駄な時間が生まれてしまいます。まあ、そんな愚痴を言っても誰も聞いてくれませんけれど…。

■昨日は、朝一番から大学本部のある深草キャンパスで、来年度の大学全体の予算に関する会議がありました。しかし、その次の会議(評議会)は15時15分からでした。こういう時、研究室が瀬田キャンパスにある私などはとても困ってしまいます。深草キャンパスから瀬田キャンパスまでは移動に1時間必要です。いったん、瀬田キャンパスの自分の研究室に戻って、午後からまた深草キャンパスにやってくるなんてことは、とても面倒でできません。仕方なく、深草キャンバスの研究部の自分の執務室にこもることになります。すごく無駄な時間が生まれてしまいます。まあ、そんな愚痴を言っても誰も聞いてくれませんけれど…。

■さて、午後の会議は、審議事項も少なく、比較的早く終わりました。外もまだ明るいので、仕事を切り上げて、ウォーキングをして帰宅することにしました。深草キャンパスの通勤経路は、通常、京阪深草駅から京阪丹波橋駅まで行き、今度は近鉄丹波橋駅から自宅のある奈良まで向かう…ということになります。しかし昨日は、深草キャンバスから近鉄丹波橋までウォーキングすることにしてみました。「師団街道」と呼ばれる道です。約3kmの距離を、約29分で歩きました。私としてはかなり速いスピードでのウォーキングということになります。iPhone6プラスに入れてあるアプリでは、消費カロリーが181kcalとでましたが、実際には、本やパソコンを入れたリュックを背負い、重いショルダーバックもかけているので、もう少しカロリーを消費しているのではないかと思います。少しずつ、ウォーキングの距離を伸ばし、負荷を高め、そのうちにジョギングに移行しようと思っています。

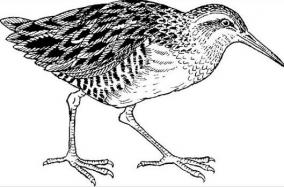

水鶏橋

■一昨日は、総合地球環境学研究所(地球研)の研究プロジェクトで緊急に処理しないといけない案件があることがわかり、午前中は深草キャンパスで会議を終えた後、午後からは地球研の方に移動しました。地球研は、京都の岩倉、市街地の北の方にあります。深草キャンパスからであれば、市営地下鉄の最寄駅「くいな橋」から終点の「国際会館」まで移動し、そこからバスということになります。ところで、この「くいな橋」駅の駅名について、ずっと気になっていました。よく利用するのですが、駅名はひながらですし、どういう地名なんだろうとずっと思っていました。たまたま、地下鉄駅に降りていく入り口付近に、写真左のような地図が掲示してありました。この駅の近くの鴨川にかかる橋が「水鶏橋」というのだそうです。「水鶏」と書いて「くいな」と読む…。昨日、初めて知りました。

■では「水鶏」とは何なのかといえば、写真右のような鳥なのだそうです。クイナは、シベリア東部などで繁殖し、冬になると中国や日本などへ南下し越冬する渡り鳥のことのようです。水辺環境にいるようです。ということは、「水鶏橋」とは、単純に考えればクイナが生息するあたりにかかった橋…ということなのでしょうか。このクイナのことをfacebookにちょっと書いたところ、知り合いの建築家が、「ヤンバルクイナのクイナですか?」と聞いてこられました。私ももちろんわかりません。調べみると、「ヤンバルクイナ」とは「山原水鶏」のことなのです。沖縄本島北部に位置する山原(やんばる)地域のクイナだから、「ヤンバルクイナ」と命名されたとのことでした。それはともかく、このfacebookの投稿には、博物館の学芸員の方からもコメントをいただきました。「京都だとクイナかヒクイナの2種がいたと思います。かつては鴨川にも多かったんでしょうね」。なるほど、私の「クイナが生息するあたりにかかった橋」という説も、まんざら間違いではないようです。

【追記】 ■昨日の昼食。一昨日は「休肝日」でした。アルコール摂取しなかった結果(だと思い込んでいますが…)深い睡眠と、今朝の気持ち良い目覚めを得ることができました。この両者を、心の中で必死になって強く結びつけて、そうやって自分に目覚めの「ご褒美」をあげることで節酒に努めています。しかし、今朝は寝坊をして朝食を食べる時間がありませんでした。これはマズイ…です。そのようなこともあり、昼食は学生食堂でしたが、食べ過ぎてしまいました。ライスS。ブリの照り焼き。揚げ出し豆腐。納豆。ひじき煮。白菜胡麻和え。豚汁。今日は、907kcalでした。野菜量は136g。今から思うに、揚げ出し豆腐は、余計でしたね…。

■昨日の昼食。一昨日は「休肝日」でした。アルコール摂取しなかった結果(だと思い込んでいますが…)深い睡眠と、今朝の気持ち良い目覚めを得ることができました。この両者を、心の中で必死になって強く結びつけて、そうやって自分に目覚めの「ご褒美」をあげることで節酒に努めています。しかし、今朝は寝坊をして朝食を食べる時間がありませんでした。これはマズイ…です。そのようなこともあり、昼食は学生食堂でしたが、食べ過ぎてしまいました。ライスS。ブリの照り焼き。揚げ出し豆腐。納豆。ひじき煮。白菜胡麻和え。豚汁。今日は、907kcalでした。野菜量は136g。今から思うに、揚げ出し豆腐は、余計でしたね…。

シルバーカレッジの授業アンケート

■一昨日、講義をさせていただいた「神戸シルバーカレッジ」の一人の学生の方からメールをいただきました。学生とはいっても、「神戸シルバーカレッジ」は生涯学習のための老年大学ですから、学生の皆さんは全員私よりも年上の皆さん、人生の先輩の皆さんです。いろんなところで、年上の皆さんを前にお話しをさせていただきますが、いつもどこかで緊張しています。まあ、緊張しているようには見えないとは思いますが、内心はどこか緊張しているのです。一昨日は、冒頭の自己紹介のところで、神戸出身であること、出身が兵庫県立兵庫高等学校であることをお伝えしたところ、同じ高校の先輩方が何人かおられました。いつにも増して、緊張してしまいました。

■一昨日、講義をさせていただいた「神戸シルバーカレッジ」の一人の学生の方からメールをいただきました。学生とはいっても、「神戸シルバーカレッジ」は生涯学習のための老年大学ですから、学生の皆さんは全員私よりも年上の皆さん、人生の先輩の皆さんです。いろんなところで、年上の皆さんを前にお話しをさせていただきますが、いつもどこかで緊張しています。まあ、緊張しているようには見えないとは思いますが、内心はどこか緊張しているのです。一昨日は、冒頭の自己紹介のところで、神戸出身であること、出身が兵庫県立兵庫高等学校であることをお伝えしたところ、同じ高校の先輩方が何人かおられました。いつにも増して、緊張してしまいました。

■メールをいただいたのは、その先輩のお一人でした。なんでも、「神戸シルバーカレッジ」には授業モニターという制度があるらしく、受講した学生の皆さんのうちの何人かがそのモニターの委員となり、授業を評価されるのだそうです。そういう制度があることを、初めて知りました。まあ、大学での授業評価のようなものです。メールの内容は、そのモニターの結果が満点だったというものでした。滅多にないことのようで、わざわざお知らせいただいたことに心から感謝いたします。大学の授業評価だと、私の場合ですが、満点なんて経験はこれまではありません。

■「神戸シルバーカレッジ」の皆さんは、3年間勉強・活動された後、地域社会を支える人材として活躍されることが期待されています。私の講義のタイトルは、「生涯学習から地域づくりへ -地域づくりと「私たち」の幸せ-」というものでした。内容は、これから地域を支える人材として卒業してかれる皆さんに「エールを送る」ことにありました。一昨日の講義は、私の意図と受講された皆さんの気持ちとがぴったり重なったのではないかと思います。

■メールを送ってくださった先輩は、すでに私が講義でお話しした内容を半分ぐらいは実践されているとのこでした。自治会を始めとする地域を支える団体、趣味の団体、様々な団体に所属し活動されています。また、それらの団体で率先してお世話役をされているようです。活動やお世話の中で、充実した生活を送っておられるご様子でした。私は、講義の中で、「幸せには2種類のものがある」ということをお話をしました。ひとつは「私の領域の幸せ」、もうひとつは「私も含めた私たちの幸せ」です。後者の幸せは、人と人の関係の中に生まれます。多様な人びととの関係を自分の周りにたくさん持っている人は、後者の幸せに恵まれ、おそらくは心豊かな生活ができるはずです。先輩は、そのことを自ら実践されているご様子でした。さらに講義の中では、地域の活動の外にいる人に呼びかける「呼びかけ屋さん」、そして様々な活動を始めている方たちをつないでいく「つなぎ屋さん」の重要性についてもお話ししました。そのような「呼びかけ屋さん」・「つなぎ屋さん」としての役割も、きちんと務めておられるようでもありました。素晴らしいことですね。先輩は、私よりも8歳年上です。私のいた兵庫高等学校では、戦前の旧制中学の時代からの同窓会があります。「武陽会」と言います。私は64期生ですので、「64陽会」と呼ばれる学年になります。先輩は、「56陽会」でした。ご活躍されている8歳年上の先輩のように、自分も溌剌とした老後を生きたいと思いました。

反省

■職場での定期健康診断の結果、いろいろ数値が良くないことが判明しました。大学の保健管理センターからの勧めで、さらに検査をしてみました。問題は自分でもわかっていました。何かといえば、酒の量が多すぎるのです。もともと酒好きの上に、仕事のストレスの解消を酒に求めてしまうことが原因なのです。検査のさいに、栄養士さんから「節酒するように」とのアドバイスをいただきました。そんなに太っているわけではないのですが、「少しでも体重を減らすように」とも言われました。「1日30分以上の有酸素運動をしなさい」とのアドバイスもいただきました。これは、ランニングで解決です。私は、現在、親の介護をしています。介護をしながら、生活習慣病が老後に何をもたらすのか、いろいろ勉強させてもらっているわけでもありますし、「これはいかん」と、まずはアドバイス通り節酒に努めることにしました。

■外での酒の付き合いが普通の人よりも多いので、自宅では基本的に「休肝日」にするか、飲んでも弱いアルコール度数のビール風味のリキュールにすることにしました。もちろん、1缶です。「休肝日」にはどうするのか。炭酸水を飲むか、あるいはノンアルコールびーるを飲むことにしました。炭酸水の「シュワッ…」とした刺激でも、結構、満足できることがわかかりました。ノンアルコールビールも、最近は、良いものが出ていますね。私のお気に入りは、アサヒビールの「ドライゼロ」です。アルコールがゼロ、カロリーもゼロです。しかし、これまた気分的に満足できるのです。アルコールはゼロなのに、フワッとした気持ちになるのです。こんなことを言っているところが飲酒に依存しているわけですが…。しかし、酒を飲まないと深い睡眠と気持ちの良いめざめが得られます。そこで朝起きた時に、「酒を飲まないことは、なんて素敵なことなんだ!!」と強く思い込むようにしています。まあ、これまた、こんなことを言っているうちはダメなんですが…。もともと油っぽいものは好きではありませんでした。しかし、ラーメンは別でした。意識してラーメンも食べないようにしています。ファンである大阪のインデアンカレーについても、少し考えないといけないかもしれません。節酒ならぬ、節インデアンカレーですね。

■写真は、昨日の昼食です。深草キャンパスの学生食堂でいただきました。ご飯はSサイズ。豚汁。切干し大根を炊いたもの。ほうれん草のお浸し。若鶏の醤油揚げ+千切りキャベツ。これにほうじ茶を1杯。お腹は満足しました。これで647kcalなのです。野菜量は180g。学生食堂のレシートには、こういったでーたが印字されてきます。1日に必要な野菜の量は350g。ということは、あと今日の昼食と同じ程度の量の野菜を食べれば大丈夫なんでしょう。いろいろ気をつけないといけない年齢になってきました。

ひさしぶりの神戸

■神戸の「しあわせ村」にある「神戸シルバーカレッジ」で講義をしてきました。「しあわせ村」とは神戸市北区にあります。「温泉、宿泊施設、キャンプ場、スポーツ施設、ゴルフ場などがそろい、豊かな自然の中でバーベキュー、ピクニック、ウォーキング、バードウォッチングなどが楽しめる総合福祉ゾーン」です。「神戸シルバーカレッジ」は、この「しあわせ村」の中にあります。「高齢者の豊かな経験を活かして自らの可能性を拓き、その成果を社会に還元することをめざして学びあう、生涯学習の場」として設置されています。私は、この「シルバーカレッジ」で、2年前から「生涯学習から地域づくりへ」というテーマでお話しをさせていただいています。今回で3回目になります。過去の講義の様子は、こちらのエントリーをご覧いただければと思います。

■「神戸シルバーカレッジ」には、まず奈良の自宅から近鉄に乗ります。近鉄は阪神と連絡していることもあり、現在では、自宅最寄り駅から1時間15分ほどで阪神の神戸三宮駅に到着します。おそらく、近鉄、大阪市営地下鉄、阪神を乗り継いでいた頃に比べると30分は移動時間が短くなっているように思います。便利になりました。しかも、三宮からはバイパス道路を通って、「神戸シルバーかレッジ」にはスムーズに行くことがきます。写真は、阪神の神戸三宮駅です。ホームがなかなかシックな感じです。戦前からの歴史を持っているのですが、そのレトロな雰囲気を残す形で改修されています。ホームにある路線図を見ると、阪神に加えて、近鉄奈良線や山陽電車本線・網干線の駅の名前を確認できます。一番東は、近鉄の奈良駅。一番西は、山陽網干駅です。私は、少しだけ鉄道ファンなところもあり、こういう路線図を見ると嬉しくなってきます。試したことはありませんが、この山陽網干駅から阪神、近鉄を経由すると名古屋まで行けます。さらに、若干の徒歩も入れて名鉄(名古屋鉄道)に乗り換えると、豊橋あたりまで行けるわけですね…。だから、それがどうしたと言われそうですが、個人的には、「いいな〜」としみじみと思うわけです。わかりませんね、この感覚…。

■「神戸シルバーカレッジ」での講義を終えた後、昨年、一昨年は、「我が故郷」である神戸の街をぶらぶら散歩をして楽しんだのですが、今回は、深草キャンパスで研究部の会議があったため、急いで京都に戻らねばなりませんでした。講義が終わった後、すぐにタクシーで新幹線の新神戸駅まで行き、そこから京都駅まで「のぞみ」で移動しました。仕方がないのですが、せっかく神戸に行ったのに…と、残念な気持ちでいっぱいになりました。この写真は、新神戸駅のホームにあったものです。「焼きビーフン」で有名な「ケンミン食品」のポスターです。なかなか面白いですね〜。しかし、なぜ「ケンミンの焼きビーフン」なんだろう…。調べてみると「ケンミン食品」の本社は神戸にあったんですね。なるほど…です。神戸出身なのに知りませんでした。さらに調べてみると、YouTubeでは、このポスターに関連する動画もありました。

【関連エントリー】

神戸シルバーカレッジ

神戸電鉄

神戸須磨ニュータウン

【ケンミン食品の動画】

樹木希林さんの死生観

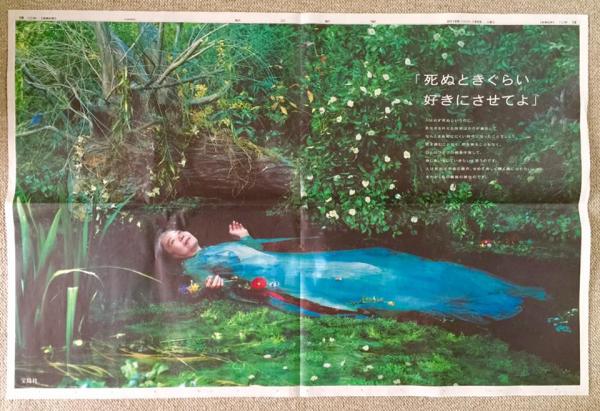

■今月の1月5日の新聞に、出版社である「宝島社」の2016年の企業広告が掲載されました。新聞の見開きという大きさもさることながら、そこに癌の治療をしながら女優を続けてこられた樹木希林さんが登場され、ご自身の「死生観」を表明されていることから、話題になりました。

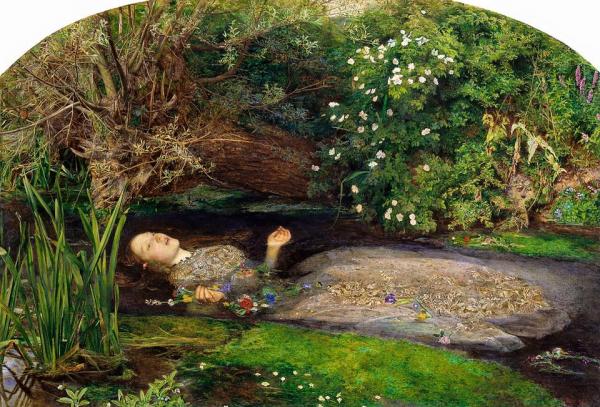

■上の写真は、樹木希林さんの広告(朝日新聞)。下は、その題材となったミレーが描いた絵画です(wikimediacommonsより)。シェークスピアの「ハムレット」に登場するオフィーリアです。絵画については全く知識がありません。調べてみました。このミレーの作品は、オフィーリアがデンマークの川で溺れて死ぬ前に歌を口ずさんだ、そのシーンを描いたもののようです。樹木希林さんは、このオフィーリアを演じているのです。つまり、もうじき死ぬことを前提にしている…ということにななります。そう考えると、この「宝島社」の広告に書かれた文章の意味もよくわかります。

「死ぬ時ぐらい 好きにさせてよ」

人は必ず死ぬというのに。

長生きを叶える技術ばかりが進化して

なんとまあ死ににくい時代になったことでしょう。

死を疎むことなく、死を焦ることもなく。

ひとつひとつの欲を手放して、

身じまいをしていきたいと思うのです。

人は死ねば宇宙の塵芥。せめて美しく輝く塵になりたい。

それが、私の最後の欲なのです。

■樹木希林さんは、死を自分の日常生活の延長線上で受け止めようとされているかのようです。樹木希林さんもいうとおり、医療の技術的進歩により、人は、なかなか「死ねない」時代になりました。それに加えて、私たちの現代社会は死を「不可視化」させます。死を「隠蔽」しようとします。そして「生」ばかりを煽ります。「欲」を捨て切れません。「欲」を媒介に「生」ばかりにこだわると、「生」から「死」への移行が非常に困難になります。樹木希林さんは、生きている時から「生」と「死」の間にある境界をきちんと乗り越えるための準備をされています。それを樹木希林さんは、ひとつひとつ欲を手放すことだと言います。欲は、生への執着と関連しています。ただ、こうも言っておられます。「人は死ねば宇宙の塵芥。せめて美しく輝く塵になりたい。それが、私の最後の欲なのです」。

■これは欲と言うよりも、境界を超えた向こうにある「死」にスムースに移行するための、心に深く位置付けられたイメージようなものなのだと思います。「生」と「死」は連続しています。「生」の最期の瞬間に、すぐに到来する「死」を先取りできていないといけません。そのような意味での心の「羅針盤」が必要になります。「私」という存在は、この「地球」から生まれ、「地球」は宇宙の「塵」から生まれてきたのですから、また「私」もその「塵」に還っていくのです…樹木希林さんがおっしゃっていることは、そのような大きな宇宙的・神話的な循環のイメージでしょうか。おそらくは、樹木希林さんの場合は、そのようなイメージが、「身体」の感覚の一部になるほど深く身についておられるのかもしれません。表面的なところで「理屈」として理解したとしても、「生」と「死」の間にある境界を超えることはなかなか困難です。「境界などないのだ。両者は連続しているのだ。そのことを普通に経験するのだ」という強いイメージを持つことはなかなかできません。そのために、人類は、様々な宗教的な文化的な装置を作り出してきたのではないか、私のそう思うのです。にもかかわらず、そのイメージを実感することが困難な時代や社会に、今私たちは生きているのです。

■浄土真宗の僧侶の方とお話しをしたことがあります。私の職場には、僧籍をお持ちの方が多数働いておられますが、普段、浄土真宗の教えや死生観についてお話しを聞かせていただくことは、ほとんどありません。酒席でお隣りになったとき、たまたま偶然にそのようなお話しを聞かせていただくチャンスが生まれました。お話しの中では、お父様もお母様も、死ぬ時には苦しまれなかったということをお聞かせくださいました。それは、「お聴聞を繰り返してきたからだ」というのがその方の説明でした。浄土へとお連れくださる阿弥陀如来への感謝の気持ちを深く身体化していく、浄土真宗の教えを「理屈」だけではなく「身体」の感覚のレベルまで深く受け止めていたから…そのように私は感じ取りました。私は、樹木希林さんの「せめて美しく輝く塵になりたい」という言葉を読みながら、ふとこのようなことを思い出しました。

卒業アルバムから

■昨日の晩、押入れから卒業アルバムを取り出して、久しぶりに眺めました。この写真は、iPhone6plusで、アルバムの中にあったものを複写したものです。学生時代に所属していた「関西学院交響楽団」の同期の仲間との集合写真です。34年前、1982年の写真です。関学の上ヶ原キャンパスに今もある古い学生会館の前かと思います。一人楽器を持っていない男性がいますね。学生指揮者のMくんです。ひとりだけスーツを着ている男性がいます。ファゴットを吹いていたHくんです。これは就職活動をしていたために、スーツ姿なのでしょうか。当時は、先輩を訪問することから始まり、8月から企業訪問、10月には内定が出ていました。そういう時代でした。

■調べてみると、1980年には1ドルが250円あたりまで円安が進み、その後は200円〜250円で推移していたようです。4月に500円硬貨が発行されました。イギリスとアルゼンチンとの間で「フォークランド紛争」が起きました。6月には大宮と盛岡の間で東北新幹線が、12月には大宮と新潟の間で上越新幹線が開業しました。もちろん、JRではなくて国鉄でした。大阪梅田の「ヨドバシカメラ」の場所には、大阪鉄道管理局庁舎がありました。10月には、フジテレビ系でタモリさんの『森田一義アワー 笑っていいとも!』の放送が開始しました。「軽薄短小」という言葉が流行り、エアロビクスもブームになりました。こういうことを書き始めれば、きりがありませんね。

■以前にも少し書いたように記憶していますが、私たちが4年生の時の定期演奏会での曲目は、以下の通りでした。春そして冬の定演とも、湯浅卓雄先生に客演指揮をお願いいたしました。関西学院交響楽団として、初めての客演指揮でした。4年生の最後の曲は、チャイコフスキー 交響曲第5番でした。今、NHKの「クラシック音楽館」では、この「チャイ5」を演奏しています。あっ、学生指揮者のMくんの名前、イニシャルにしても意味がありませんね。

第59回定期演奏会 1982年6月29日 神戸文化ホール大ホール

客演指揮:湯浅 卓雄 学生指揮:守谷 祐一

曲目:ベートーヴェン 舞踏音楽「プロメテウスの創造物」序曲

ヴォーンウィリアムズ イギリス民謡組曲

ドヴォルザーク 交響曲第8番「イギリス」第60回定期演奏会 1982年12月22日 神戸文化ホール大ホール

客演指揮:湯浅 卓雄 学生指揮:守谷 祐一

曲目:グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」より「モルダウ」

チャイコフスキー 交響曲第5番

■18日に、学生時代の同期や後輩たちと、大阪の福島で新年会を持つ予定です。楽しみにしています。ちなみに、私は写真の前列、向かって左から3番目です。ローファー、スラックス、白いポロシャツかな、それにカーディガン。当時は、こんな格好をしていたんですね。