健康管理が大切

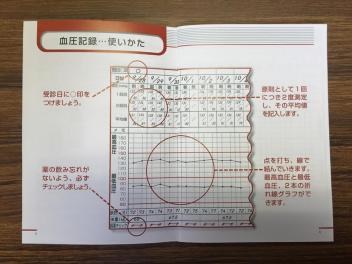

■昨日のことになりますが、深草キャンバスにある健康管理センターに仕事の空き時間を使って行ってきました。昨年の定期健康診断でチェックが入りました。血圧も高めだし、その他内臓関係の数値(血液検査)もよろしくない…。もともと脂っこいものはあまり食べませんが(欲しくない)、どうも問題は酒の飲みすぎのようです。特に肝臓のオーバーホールが必要なようです。自分の身体をいたわり、大切にしなければなりません。今日、診察していただいた医師の先生には、随分以前、禁煙の際もお世話になりました。今回も、ご指導いただきながら、自分の生活をきちんと自己管理できるように習慣付けたいと思います。ということで、まずは「わたしの血圧手帳」というノートをいただきました。これに、朝夕 2回、血圧を測って記録していくことになりました。この「わたしの血圧手帳」には、体重の変化も記入することになっています。個人的には、飲酒や運動の有無、そしてジョギングやウォーキングの距離なども書き込んでいこうと思います。ちなみに、健康管理センターで測定していただいた今日の血圧は、上が136下が86でした。医師の先生からは「まずまずですね」と言っていただきましたが、もっと運動をしなければなりません。

■ということで、今日は通勤の往復の中にウォーキングを組み込んでみました。自宅から1駅分の距離を歩いてみることにしたのです。下は、「iPhone6 plus」に入れたアプリで測定した記録です。行き(下左)は坂道を降り、帰り(下右)は坂道を登っているはずなのですが、ペースと消費カロリーがなんだか逆のような気もします。降りの方が、スピードは早くなるし、楽に歩けるのでカロリーの消費も少ないと思うのですが…。このぐらいの距離だとあまり正確には出ないのかな…。まあ、そのようなことはともかく、軽く汗をかくほどの良い運動にはなりました。ウォーキングとしては、かなり速いペースかもしれません。しかも、リュックとショルダーバックで、10kg近い荷物を背負っています。かなりの負荷がかかっていると思います。いつものように「会議と打ち合わせで疲れたから、ちょっと一杯やって帰ろう…」なんてことをやっていたら、とてもこのような運動はできませんね。本当は、30分以上歩かないといけないと思っています。近鉄丹波橋駅から深草キャンパスまでが、3km。速歩で、だいたい30分程の距離になります。さっそく、試してみることにします。

【追記】

■健康のテーマのエントリーということで、追記。今日は深草キャンパスで会議です。もう会議ばかりで…。気持ちを入れ替えて、生協の学食で昼食を摂ることにしました。今日は、小鉢で攻めてみました。ライスSS、豚汁、ブロッコリーピーナッツ(なかなか美味しい!)、15種類のヘルシーサラダ、甘辛ごぼう、ほうれん草のお浸し、納豆。しめて552kcal。野菜量は234g。塩分は5g。メインディッシュ的なものはないわけですが、それなりに満足しました。とはいえ、タンパク質の類は少ないな〜と思います。大豆タンパクを別にすれば、豚汁と甘辛ごぼうの中に入っている豚肉ぐらいかな。「まあ、夕食で調整しよう…」なんてことを考えるようになってきました。一日のトータルの栄養を考えるようになりました。

■健康のテーマのエントリーということで、追記。今日は深草キャンパスで会議です。もう会議ばかりで…。気持ちを入れ替えて、生協の学食で昼食を摂ることにしました。今日は、小鉢で攻めてみました。ライスSS、豚汁、ブロッコリーピーナッツ(なかなか美味しい!)、15種類のヘルシーサラダ、甘辛ごぼう、ほうれん草のお浸し、納豆。しめて552kcal。野菜量は234g。塩分は5g。メインディッシュ的なものはないわけですが、それなりに満足しました。とはいえ、タンパク質の類は少ないな〜と思います。大豆タンパクを別にすれば、豚汁と甘辛ごぼうの中に入っている豚肉ぐらいかな。「まあ、夕食で調整しよう…」なんてことを考えるようになってきました。一日のトータルの栄養を考えるようになりました。

谷口牧場を訪問しました!

▪︎本日の午前中、知り合いの焼肉店「いこい」の経営者である竹村吉史さんにご案内いただき、竜王町にある「谷口牧場」を訪問いたしました。瀬田キャンパスのお隣の学部、農学部の古本 強先生、そして玉井鉄宗先生とご一緒いたしました。「谷口牧場」の経営者である谷口仁司さんからは、黒毛和牛のこと、黒毛和牛の飼育のことはもちろん、牧場経営のこと、畜産流通のこと、近江牛のブランド、畜産廃棄物や有機肥料のことなど、実に様々なお話しをお聞かせいただきました。本当にありがとうございました。あくまで個人的な考えですが、社会学部や農学部といった学部を超えて、瀬田キャンパスとして、地域社会と「農・商・学」連携を進めていけると良いなと思いました。もちろん課題は山ほどあることは承知していますけどね。

▪︎さて、私自身、これまで乳牛の牛舎には何度も行ったことがありました。しかし、肉牛の牛舎は今回が初めてでした。牛はとても人懐っこいといいますか、人に対して好奇心がありますね。向こうからちょっかいを出してきます。しかし、こちらから触りにいこうとすると嫌がって逃げていきます。今回、牛の角が暖かいことを初めて知りました。角にも血が通っているわけです。

▪︎「谷口牧場」の牛は、とても丁寧に育てられていました。飼育されている牛は、よく鼻輪がつけられていますが、こちらの牧場にはそのような牛はいません。牧場全体で二百数十頭の牛がいますが、経営者の谷口仁司さんは、できるだけそれらの牛にストレスを与えないように細かく気を配っておられました。これだけ大きな体をしているので、相当頑丈なんだろうと思ってはいましたが、同時に、かなりデリケートな動物であることもわかりました。谷口さんは、こうおっしゃっていました。牛舎に入るといつもいつも牛たちにみつめられ、そして語りかけられているような気持ちになる。谷口さんは、牛たちからの語りかけを深く理解し、丁寧に世話をされているのです。ある意味、飼育している人間の方が牛に試されているのですね。この谷口さんのお話し、非常に大切なことだなと思いました。

▪︎学生の皆さんのなかには、『銀の匙』という漫画を読んだことがある人もいるでしょう。この作品のなかで、主人公の八軒勇吾が自分が飼育している豚に名前をつけようとして、叱られるシーンがあったように記憶しています。飼育される豚は、食肉に、そしてベーコンやハムなどの加工品になっていく経済動物です。その経済動物に名前をつけてしまうと感情が移入してしまうので、だめだと仲間か教師から叱られるのです。たしか、そのような話しだったように思います。しかし「谷口牧場」の牛には、名前がついています。鹿児島の牧場から子牛としてこの滋賀県にやっくるときに名前がつけられているのです。谷口さんからお話しを伺いながら、畜産は非常に奥が深いことを実感しました。産業と流通といった経済的な視点だけでなく、「命の問題」もそこには含まれています。とても重くかつ重要なポイントかと思います。私たちの社会では、この重くかつ重要なポイントが見えにくくなっています。処理・加工され切り身となった肉だけが、パック化されて「商品」として商店やスーパーマーケットの陳列棚に並んでいるのです。ここには、大きな問題が存在しています。

入学試験

■龍谷大学の一般入試のスケジュールは、以下の通りです。A日程入試が1/30・1/31・2/1、B日程入試が2/12・2/13、C日程入試が3/7。土曜日は、一般入試の初日でした。私はといえば、特に、入試監督等の業務があったわけではありませんが、この日、研究室で作業をしなければならない仕事があったために瀬田キャンパスにやってきました。深草キャンパスと瀬田キャンバスを行ったり来たりする日々のため、なかなか研究室にいる時間がありません。愚痴をこぼしても仕方がありませんね。作業を終えて移動しようとしたとろこ、バス停は受験生の皆さんがこんな状況で並んでいました。参りました〜。私の不注意でした。入試が終わる時刻を知っていれば、こういったことにはならなかったんですが。

■こうやってたくさんの受験生が受験してくれることは、大学教員として喜ばしいことです。しかし、いわゆる「2018年問題」が確実にやってきます。18歳人口が急激に減少していく問題です。団塊の世代の子ども世代のことを、団塊ジュニアと一般には呼んでいます。団塊ジュニアが高校を卒業したのは1992年頃です。その時は、18歳人口が205万人にもなりました。しかし、その22年後の2014年には、18歳人口は118万人と半分近くまで減少しました。15年後の2031年には18歳人口は100万人を割ると言われています。これまで、18歳人口が減少しても、多くの大学がなんとかやってこられたのは、進学率が上昇したからです。しかし、これからは進学率の上昇も見込めないと言われています。

■写真に戻りましょう。私は、バスを待つ受験生の最後尾に並びました。いつまでこのように風景が見られるでしょうか。「 2018年問題」に本気で対応しない大学は潰れていくと言われています。私が学生の頃、大学が将来潰れるかもしれないなんて想像していた人は皆無でした。今後、本気で改革を進めていない大学(学部も含めて)は、受験生から選ばれる大学にはなれないでしょう。経営的に大変厳しい状況に落ち込んでいきます。同じ大学の中でも学部によって差が生まれてくるでしょう。さらには、学科によっても…。それはそんなに遠い未来のことではありません。すでに少しずつ進行していることですから。

椅子

■3月に大津市に転居する予定になっています。リフォームや外壁塗装に予想以上に費用がかかってしまったので、特に家具等を新調する予定はないのですが、それでも、毎日使うダイニングテーブルと椅子ぐらいは新しい家に相応しいものにしたいよね…ということで、枚方市にある家具団地に行ってきました。今日は、リフォーム工事の様子を見に行った後、施設に入っている母親を見舞いに行く予定だったのですが、その途中に枚方の家具団地に行くことにしたのです。狙いをつけた家具店は、今日で2回目。とっても素敵な椅子を見つけることができました。写真の椅子です。

■3月に大津市に転居する予定になっています。リフォームや外壁塗装に予想以上に費用がかかってしまったので、特に家具等を新調する予定はないのですが、それでも、毎日使うダイニングテーブルと椅子ぐらいは新しい家に相応しいものにしたいよね…ということで、枚方市にある家具団地に行ってきました。今日は、リフォーム工事の様子を見に行った後、施設に入っている母親を見舞いに行く予定だったのですが、その途中に枚方の家具団地に行くことにしたのです。狙いをつけた家具店は、今日で2回目。とっても素敵な椅子を見つけることができました。写真の椅子です。

■すごく気に入りました。椅子の座面のカーブ、そして背もたれのカーブ、これらが腿と尻と背中の下半分を優しく包みこんでくれるのです。ナラ材でできています。結構な重さがあります。背もたれのカーブもナラ材だからできるのだそうです。座り心地は大変良いのですが、ちょっとお値段がはりました。しかし、「毎日使うものだからこそ、良いものにしないと」と頑張って購入することにしました。この椅子に座って、晩酌しながら夕ご飯をいただくことを想像しました。なんだか愛着を持って使うことができそうです。

■これまでは安物の家具しか購入していませんので、このような座り心地などは考えたことがありませんでした。ですから、余計に気に入ったのかもしれません。もちろん一生使えるものです。といいますか、私が死んでしまった後は、いつか子どもや孫(まだ孫はいませんが…)にも使ってもらえるかも…と、ふとそんなことも思いました。世代を超えて使い続けることができる家具。素敵だなと思いました。

■これまでは安物の家具しか購入していませんので、このような座り心地などは考えたことがありませんでした。ですから、余計に気に入ったのかもしれません。もちろん一生使えるものです。といいますか、私が死んでしまった後は、いつか子どもや孫(まだ孫はいませんが…)にも使ってもらえるかも…と、ふとそんなことも思いました。世代を超えて使い続けることができる家具。素敵だなと思いました。

■しかし、今日は運転で疲れました。奈良の自宅から転居先の大津の住宅までは、京奈和自動車道や名神高速道路を使いながら走ることになります。転居先から今度は枚方家具団地へ。そして、枚方家具団地からは第二京阪道路と阪神高速で兵庫県の母が入所している施設へ。私は車の運転が嫌いではありませんが、普段は運転をあまりすることがないので、こういう長距離の時は疲れてしまいます。どの程度の距離なのでしょうね〜。きちんと計っていませんが、とにかく疲れました。帰りは、途中でギブアップ。一緒に行動していた妻に運転を交代してもらいました。疲れがたまっていますね〜。

若き友人のこと

■私よりもひとまわり以上お若い男性です。大津のジャズバーでお出会いしました。一度しかお会いしたことがありません。しかし、その後は、mixi、そしてfacebook等を通して交流してきました。Kさんです。Kさんは私とは正反対。非常に論理的・知的です。美意識に溢れています。努力家です。目標を定めてそれをコツコツ実現していかれます。加えてサービス精神にあふれています。彼の優れたところを数えればきりがありません。逆に共通するところもあります。鉄道です。猛烈な鉄道マニアの方たちと比べれば、私などただの鉄道好きでしかありません。しかしKさんは「鉄道はセンス」だと常々おっしゃっていました。細かな知識を競ったり、写真にこだわったりすることを、Kさんは好みません。視点や楽しさが大切なのだと、私などのような者のfacebookへの投稿等にも、丁寧に優しいコメントをくださいました。もっともKさんご自身、鉄道に関しては実にたくさんの知識と深い見識をお持ちでした。

■そのKさんが、昨日、facebook上で自分の身体が癌になっていることを「公開」で多くの方たちに公表されました(facebookに登録している人は、すべての方がご覧になることができるわけです)。普通、このようなご自身の病気については、隠す人やあえて公表しない方が多いかと思いますが、Kさんは、用意周到に準備をされ、そして公表されました。facebookには、そのような準備のひとつひとつがすでに投稿されていました。ただし、私にはそれがどういう意味を持っているのか、よくわかっていませんでした。そして、ご自身による癌の公表の投稿により、それまでの投稿を一気に理解することになりました。そのようなところに、Kさんのいつもの美意識を猛烈に感じ取りました。最新の投稿では、お痩せになったKさんの最新の写真がアップされていました。病気で痩せているというよりも、鍛えてスマートになった… というふうにみることもできる写真でした。この日の公表のために用意されてきたシャツやスーツやネクタイを身につけておられました。また、それらがどこで用意されたものなのか、そのデータも示されていました。写真を撮った場所も、お気に入りらしい都内のホテルです。

■Kさんは、これからもfacebookでご自身の闘病の様子をアップされていくそうです。facebookの仲間には、応援を要請されていました。私も応援していくつもりです。Kさんは、病気から生還するためのプロジェクトをきちんと計画的に立ち上げて、そこへの参加を要請されているのです。参加型のプロジェクトです。徹底されていますね。こうやって、ご自身の病気に対して超・前向きに乗り越えていこうとされているところが、実にKさんらしいのです。

■以前、facebookに、切符1枚で都市近郊区間大回り乗車することについて投稿した時、Kさんは大変懇切丁寧に、豊富な知識をもとにアドバイスをくださいました。決められた都市近郊区間ならば、一駅区間の切符でも、わざわざ「大回り」をして移動することが、期間は1日、しかも途中下車しない限りで認められているのです。そのようなことにチャレンジされている「乗り鉄」の方たちがおられるのです。できればKさんやfacebookの鉄道仲間の皆さんと一緒に、その関西の「大回り」をしてみたかったのですが、それはKさんの生還プロジェクトが完了するまでお預けになりました。Kさん、頑張ってください。

【追記】■Kさんの闘病の治療法とは違いますが、ネット上でこんな記事が目にとまりました。こういうときは、情報が向こうからやってくる感じがします。自分のためのメモのような感じですが、ここにリンクを貼り付けておきます。

ガンが消えたひとに、何を食べたのか教えてもらった

仕事とは「自分」を役立てること

▪︎龍谷大ミュージアム前館長である文学部の入澤崇先生のtwittwerで、雑誌『暮らしの手帳』の編集者である松浦弥太郎さんの著書、『松浦弥太郎の仕事術』(朝日文庫)のことを知りました。興味が出てきたので、さっそくKindleでダウンロードして読んでみました。入澤先生のツイートは、この松浦さんのこの著書の「1.仕事とは『自分』を役立てること」に書かれていることを引用したものでした。

▪︎龍谷大ミュージアム前館長である文学部の入澤崇先生のtwittwerで、雑誌『暮らしの手帳』の編集者である松浦弥太郎さんの著書、『松浦弥太郎の仕事術』(朝日文庫)のことを知りました。興味が出てきたので、さっそくKindleでダウンロードして読んでみました。入澤先生のツイートは、この松浦さんのこの著書の「1.仕事とは『自分』を役立てること」に書かれていることを引用したものでした。

「自分はなにがしたいのか?」ではなく、「自分は社会でどう役立てるのか?」を考える。最終的には、その仕事を通じて人を幸せにしていくことを目標にする。これさえ忘れなければ、よき仕事選びができます。毎日の働きかたが変わります。

▪︎これと近い松浦さんの指摘として、以下のものもみつけました。

人との関係の中で、どのように「自分」をいかしていくかを考えなければ、何をしても仕事にならない。逆にいえば、どんなささやかなことでも、自分を社会で役立てる方法が見つかれば、仕事になる。

▪︎私は、年に数回、多くても5回程度ですが、学外で講演をします。落語の大御所とは異なり、話すネタは「地域づくり」に限られているので、同じような話しが多くなるのですが、最近の講演のなでは、「人の幸せには2種類ある」ということをお話しさせていただきました。「幸せ」のひとつは、人と関係のく、「自分の中だけで完結する幸せ」です。どちらかといえば、自分さえよければ…といった幸せかもしれません。個人的な消費による多幸感・高揚感などはこちらに入るのではないかと思います。お金があれば、モノやサービスを通して買うことができる幸せです。グローバリゼーションとともに市場原理が地球の隅々まで広がる現代社会、個人化が一層進む現代社会では、煽られるようにこちらの幸せを人びとは求めます。求めるというか、そう仕向けられるのです。

▪︎もうひとつは、「人と人の間にある幸せ」です。松浦さんの指摘は、この後者の幸せと重なるのではないかと思います。後者の幸せを実感した人は、最後は、感謝の気持ちで仕事ができるようになるはずです。しかし、こちらの「人と人の間にある幸せ」の方は、気がつくのに少し時間がかかるかもしれません。それに気がつくのには、なにか心がけが必要かもしれません。松浦さんは、そのヒントを与えてくれているのです。自分は世の中に活かされている、活かしていただいていることに感謝したい…、もしそのように働くことができたら本当に幸せですよね。松浦さんは、多くの人びとが歩むキャリアとは、かなり異なるキャリアを歩んでこられました。高校を中退してアメリカに渡る…ところから始まります。かなり厳しい状況から、いろんな方たちに助けられながら、力をあわせながら生きてこられました。現在、松浦さんは、エッセイストであり、古籍商であり、「暮しの手帖」前編集長でもあります。この本に書かれていることは、そのような松浦さんのこれまでの生き方であり経験知なのでしょう。これから卒業していく4年生や就職活動を始める3年生にも、この松浦さんの本を読んでもらいたいなと思いました。

龍谷大平安、センバツは4年連続

■ 第88回選抜高校野球大会に、京都から昨秋の近畿大会4強となった龍谷大学付属平安高校が、4年連続40回目の出場を決めました。おめでとうございます!! 組み合わせ抽選は、3月11日、大会は3月20日からとのことです。

■ 第88回選抜高校野球大会に、京都から昨秋の近畿大会4強となった龍谷大学付属平安高校が、4年連続40回目の出場を決めました。おめでとうございます!! 組み合わせ抽選は、3月11日、大会は3月20日からとのことです。

■調べてみました。1927年に硬式野球部が全国中等学校優勝野球大会に、1928年に選抜中等学校野球大会に初出場しています。夏の甲子園では、2016年までに33回出場。優勝3回、準優勝4回。実力と伝統の両方を兼ね備えた京都の強豪です。2014年の春の選抜では優勝しています。今年も是非頑張ってほしいと思います。

「龍谷大平安、センバツは4年連続」(京都新聞)

宇良(決勝)幕下優勝トーナメント 平成28年1月場所

■熱心なファンではありませんが、相撲が好きです。最近注目しているのは、母校・関西学院大学相撲部出身の宇良(うら)です。関学からは創部125年で、初めて角界入りしたプロ入り力士なのだそうです。皆さんよくご存知のことと思いますが、小兵力士ながらレスリングの経験を生かしたアクロバティクな技で人気があります。上の動画は今年の初場所の幕下優勝決定戦です。6勝1敗の8人の幕下力士によるトーナメント方式による優勝決定戦です。宇良は、決勝戦k

の最後まで勝ち残りましたが、栃丸に負けてしまいました。取り組みの最後の方で行司との接触のようなこともあり、ちょっと不運な負け方のような気もしますが、場内を大いに沸かせました。宇良の今年の目標は、関取になることだそうです。関取とは、幕内、十両の力士のことです。おそらく、今年は髷を大銀杏に結った宇良を見ることができると思います。同窓生として応援しています。

地球研でのセミナー

■昨日は、総合地球環境学研究所で私たちのプロジェクトのセミナーが開催さました。私たちが現在進めているフィリピンでのLLDA(ラグナ湖開発公社)との共同研究を進めるために、京都大学地球環境学堂の西前出(さいぜん・いずる)さんにプロジェクトメンバーに加わっていただいています。その西前さんに、今回は「地域計画学と土地利用研究-フィリピン・ラグナ湖流域での土地利用研究の提案と展望」というタイトルでお話しをいただきました。これまでどのような研究をされてきたのか、その研究成果をご紹介をいただくとともに、今後の私たちのブロジェクトにおけるフィリピン研究で、地域計画学の立場から取り組むべき方向性や内容についてご提案をいただきました。

■大変有意義なセミナーだったのですが、私自身は、参加することができませんでした。セミナーは昨年から企画されていたのですが、今月になって、この日に、様々な部署が出席するちょっと重要な会議が開催されることになり、加えて、緊急の用務も入ってしまったからです。ただし、セミナー終了後に開催された懇親会にはなんとか参加することができました。そして、西前さんと酒を飲みながら、研究に関する真剣な話しから、大笑いする馬鹿話しまで、いろいろ楽しい時間を持つことができました。最近、節酒を心掛けているにもかかわらず、昨晩はいささか飲み過ぎてしまいました。若いプロジェクトメンバーに注がれるままに飲んでしまっていました。まずいです。写真は、総合地球環境学研究所のダイニングです。こういったセミナーが開催された時は、交流スペースとしても利用できる場所になっています。

【追記】■昨日、地下鉄「くいな橋」駅近くで偶然出会った皆さん。「龍谷大学餃子研究会」の活動へ参加したいとのご希望、承知しております。研究会のメンバーにも連絡をしておきますので、近いうちに研究会を開催いたしましょう。このブログをお読みいただいているということでしたので、連絡ですw。

研修会

■先日、所属する社会学部の教務課からメールが届きました。「事務職員研修会の実施について」というメールでした。「本学の長期計画に対する理解と、今後の大学改革にあたっての職員の役割と責任を共有し、俯瞰的な視点での大学業務に生かすことを目的」とした研修会の案内でした。「専任事務職員をはじめ、全ての大学構成員を対象としています」とのことでしたので、私は教員ですが参加してみることにしました。この日は、午後から第5期長期計画の第2中期計画のうち、担当している研究部の進捗状況に関して、第5期長期計画推進委員会の理事の皆さんからヒアリングを受けることになっていました。そのようなこともあり深草キャンパスに終日勤務することになるので、晩に開催される研修会に出てみることにしたのです。研修会に参加したのには、きちんとした理由がありました。もちろん、個人的な理由です。それは、この大学に12年も勤めているのに、自分の大学の財政に関する知識がほとんどないということです。企業に勤めている方たちからすれば、口があんぐりあいてしまう話しかもしれません。なんて呑気なんだと、叱られるかもしれません。さすがに「これではいかん!」と思い、また仕事上で必要なこともあり、事務職員研修会に参加させていただくことにしたのです。この日の研修会の内容は、龍谷大学と長期計画、大学財政環境、龍谷大学財政基本計画…についてでした。総務局長から丁寧にご説明いただきました。

■先日、所属する社会学部の教務課からメールが届きました。「事務職員研修会の実施について」というメールでした。「本学の長期計画に対する理解と、今後の大学改革にあたっての職員の役割と責任を共有し、俯瞰的な視点での大学業務に生かすことを目的」とした研修会の案内でした。「専任事務職員をはじめ、全ての大学構成員を対象としています」とのことでしたので、私は教員ですが参加してみることにしました。この日は、午後から第5期長期計画の第2中期計画のうち、担当している研究部の進捗状況に関して、第5期長期計画推進委員会の理事の皆さんからヒアリングを受けることになっていました。そのようなこともあり深草キャンパスに終日勤務することになるので、晩に開催される研修会に出てみることにしたのです。研修会に参加したのには、きちんとした理由がありました。もちろん、個人的な理由です。それは、この大学に12年も勤めているのに、自分の大学の財政に関する知識がほとんどないということです。企業に勤めている方たちからすれば、口があんぐりあいてしまう話しかもしれません。なんて呑気なんだと、叱られるかもしれません。さすがに「これではいかん!」と思い、また仕事上で必要なこともあり、事務職員研修会に参加させていただくことにしたのです。この日の研修会の内容は、龍谷大学と長期計画、大学財政環境、龍谷大学財政基本計画…についてでした。総務局長から丁寧にご説明いただきました。

■もちろんアウェイ感200%でした。しかし、そんなことは気にせず研修に参加させていただきました。参加してよかったと思います。自分の大学の長期計画と財政のこれまでの経緯と基本的な考え方が理解できました。理解できたつもりなのかもしれませんが…。しかし、こういった内容を多くの教員がもっと知る機会があれば、大学の運営に関して、もっと建設的な議論ができるのではないかと思ったのです(まあ、知りたくない人に強制する必要はありませんが…)。教員の中にも、こういうことを知りたい人はいるはずだと思います。私の大学時代の後輩が、こう言っていました。「医療、教育、研究に従事している方は、得てして財政(損益・資金繰り)に無頓着になりがちです」。確かにそうかもしれません。昨日は、いろいろ考えるところがある研修会でした。