「びわ湖・滋賀学」のこと

■先週の土曜日ですが、用務があり、かつて勤務していた滋賀県立琵琶湖博物車で出かけました。そして、博物館館長の高橋啓一さんと研究部長の亀田佳代子さんのお2人にお会いしてきました。かつての同僚のお2人です。高橋さんは先輩、亀田さんは後輩になります。

■さて、現在、私が勤務している龍谷大学社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業が開講されており、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の皆さんに授業を担当していただいていますが、この授業を琵琶湖博物館で集中講義の形で開講できないか…という相談をしに伺ったのです。すでに担当者レベルでは話が少し進んでいます。いろいろ検討しなければならないことがあるわけですが、もし、そのような授業が実現したら素晴らしいなと思っています。大学と博物館の連携です。双方にとって意味のある、新しい教育の可能性を生み出すことのできる授業になればと思っています。

■今日は、大変天気が良く、琵琶湖博物館がある草津市の烏丸半島からは、比叡や比良の山々がよくも見えました。肉眼では小さすぎて無理ですが、私の暮らしている家も見えたはずです。そのような風景の反対側、駐車場から振り返ると、そこには森があります。琵琶湖博物館は、その森の中にあります。琵琶湖博物館は1996年に開館しました。そのころは、まだこの森はありませんでした。開館後の約四半世紀の時間が経過し、いろいろ考えて植栽された樹々が大きく成長して現在の素敵な森になったわけです。

■もともと、琵琶湖博物館が建設された場所は、魚の養魚場でした。そこに琵琶湖総合開発によって生まれた浚渫土が運び込まれて土地が造成されました。新しく生まれた丘のような土地の上に博物館は建っています。豊かに茂った樹々からは、そのような歴史を想像することは難しいですね。なにか感慨深いものがあります。

■私は、この博物館が開館するまでの5年間は滋賀県職員として博物館の開設準備に関わっていました。大学院を出たあと、30代の間はほぼ博物館づくりに取り組んでいたことになります。その時の地方公務員としての経験が、今の大学教員しての働き方に強く影響していると思います。帰宅時、ふと、「あのまま琵琶湖博物館にずっと勤務していたら、どのような人生だったのだろう」という考えが頭の中をよぎりました。もしそうだったら、私は2年前に定年退職していることになりますね。どんな人生を送っていたのでしょうね。

今日の「地域エンパワねっと」

脇田ゼミ1期生の桐原くんとの再会

■昨日は、夕方からは、大学の教員として素敵な時間を持つことができました。

■私が龍谷大学で働き始めたのは2004年になります。先日、一番最初のゼミの学生、脇田ゼミ1期生だった桐原 真介くんから31日に会いたいとの連絡が入りました。桐原くんは、長年タイに海外赴任していたのですが、最近帰国されたようで、そのようなこともあり連絡をくれたようです。嬉しいですね〜。桐原くんにはうまい具合に調整してもらって、夕方から会食をすることができました。また、桐原くんの長年の友人で、龍谷大学出身の卒業生も参加してくださることになりました。

■桐原くん以外は初対面でしたが、楽しい時間を過ごさせていただきました。お3人は社会人になって15年目になるのだと思いますが、それぞれにキャリアを積まれて社会の中堅として活躍されています。そのことが、お話いただいた内容からもよく伝わってきました。また、私からは、私が大学で取り組んできた事業や、最近の龍谷大学の様子についてもお話しさせていただきました。

これまでは、それぞれのお仕事やご家庭のことに必死で、母校のことを考える余裕もなかったのだと思いますが、最近の大学の変化に驚いておられました。また、強い関心を持っていただけました。ぜひ、もう一度、母校とのつながりを強めていただければと思います。いろいろお話ができて嬉しかったですね。

■桐原くんは、大学に在学していた時代、いろんなことに取り組んでおられました。一番印象に残っているのは、アフリカのケニアに学校を作るため頑張っていたことでしょうか。私はあまり記憶がなかったのですが、これから卒論に集中して取り組むという4回生の後半に、アフリカに行ってくると言って驚かされました。もっとも、心配した卒論もきちんと提出しました。宝塚市でフィールドワークを行い、「まちづくり協議会と自治会」との相補的な関係について論じた卒論でした。地域社会学としては、大切な内容だったと思います。まだ、私の研究室に保管されています(卒業生全員の卒論が保管されています)。

■昨晩は、桐原くんたち卒業生の皆さんにお話を聞かせていただき、教員として大変嬉しく思いました。時々、同窓会に呼ばれることがありますが、今回のように、卒業生の皆さんと気楽にお会いしてお話をお聞きできればと思っています。

町家オフィスと阪本屋

■龍大社会学部「地域エンパワねっと」(社会共生実習)では、先週の金曜日、大津市役所の「町家オフィス」を訪問しました。この「町家オフィス」のある町家、以前は、龍谷大学町家キャンパス「龍龍」として利用させていただきましたが、その後、選挙運動のための事務所になり、現在は大津市役所の「町家オフィス」(都市計画部・都市魅力づくり推進課)として利用されています。町家キャンパス「龍龍」の時は耐震工事等や離れの改修等を行いましたが、大津市役所が「町家オフィス」を設置するにあたっては、元々の畳の部屋をフローリングのコワーキングスペースにリフォームされました。素敵な空間が生まれています。

■今回は、見学を目的に「地域エンパワねっと」の学生たちとやってきましたが、職員の方たちからこの「町家オフィス」の目的や活動内容をお聞きするうちにディスカッションが始まり、「ここをベースにして市役所とコラボした活動を展開したいと」と学生に皆さんが提案を初めました。市役所の職員の方と話が広がると同時に盛り上がりました。「エンパワねっとは楽しい❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

コロナ禍のなかのゼミ

■先週の金曜日、午前10時から始まった「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の後、15時前に大学に戻りました。4回生のゼミがあったものですから。ゼミは、19名ですので、通常は、その人数にあった大きさの教室になるのですが、今はコロナ禍のため、これほどの広さの教室になります。ソーシャルディスタンスを確保するためです。

■で、学生の皆さんは、全員手元を見ています。これは報告者のレジュメをインターネットからダウンロードして各自のスマートフォンで見ているからです。サボっているのではなく、全員、超真面目です(^^;;。報告者の前には、アクリル板の「壁」があります。ゼミにオンラインでしか出席できない学生の皆さんのために、今日の報告やディスカッションを持参したiPadを使って配信します。画像の右端に写っているパソコンみたいなのがそうです。はっきり音声が伝わるように、大学が貸与する外付けマイクも使っています。Zoomで参加した人たちの声も、教室で大きな音量でしっかり伝わってきます。

■ぎこちないわけですが、まあ、なんとかゼミが成立しています。とはいえ、この写真の学生の報告は、かなり興味深い内容でした。実家のある「地元」で、調査に基づき卒論に取り組んでいます。期待したいですね〜。

「地域エンパワねっと」でフィールドワーク

■先週の金曜日のことになります。龍谷大学社会学部が取り組む地域連携型プログラム「社会共生実習」のひとつ、プロジェクト「地域エンパワねっと」で活動する学生たちとフィールドワークを行いました。朝10時にJR大津駅に集合し、中心市街地をまち歩きしました。ガイド役は私です。今回でまち歩きも3回目でしょうか。京町通の和菓子屋さんを訪れたあと、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街を見学。そして柴屋町界隈を抜けて明日都浜大津に行きました。

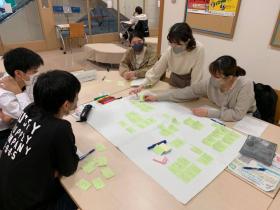

■明日都浜大津にある大津市市民活動センターでは、机をお借りしてグループワークを行いました。中央学区自治連合会の会長さんに伺ったお話を、KJ法的に整理する作業です。グループワークというと、いつも学内での作業になりますが、たまには学外でやってみるのも良いですね。議論をしながら、慣れた感じでサクサクとグループワークを進めていく学生の皆さんの様子からすると、それぞれの頭の中はだいぶクリアになってきたのではないかなと思います。

■昼食後は、中央学区市民センターで中央学区の体育振興会と子供会育成連絡協議会の会長さんにお話を伺いました。私は、学生の皆さんと会長さんたちと顔合わせができた段階で、4限の講義をしなくてはいけないため、大津駅前から大学に向かうシャトルバスに乗り、瀬田キャンパスに向かいました。聞き取り調査は、うまくいったかな。

書評でグループワーク(3回生ゼミ)

■3回生のゼミ。夏休みの宿題として、2冊の本を自分で選んで、その書評を書いてもらいました。今日は、その書評をもとにグループワークをしてもらっています。3密を避け、フェイスシールドをしてのグループワークです。

■授業では、クラウド型教育支援サービス manabaを活用しているので、書評もこのmanabaにアップしてもらいます。ということで、レジュメではなく、みんなスマホの画面を見ています。老眼のわたしには大変ですが…。自分の書いた書評をもとに、「この本の、ここが面白い❗️」と、同じグループになった人たちに熱く語ってもらいました。その報告に他のメンバーは、質問をしたり、感想を述べたりします。議論ではなく、報告者の主張を理解することを目的にしています。帰宅後も、manabaのリプライ機能を使って、それぞれの書評に短いコメントを書いてもらいます。

■通常、ゼミは「演習室」と呼ばれる小教室で行いますが、コロナ対策のために講義用の少し広い教室で行っています。ちょっと、やりにくいですが、仕方がありませんね。通常は、コロナ対策ということで、席が前後左右が重ならないように、また席に余裕がある場合は、少し離れて座るのですが、それではグループワークができませんので、マスクに加えてフェイスシールドをしているというわけです。

コロナ禍の地域連携型教育プログラム

■毎週金曜日の2限は、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の授業が行われています。私が担当するのは、このプログラムの中のプロジェクト「地域エンパワねっと」です。この授業、コロナ禍のために、前期は最後に少しだけまち歩きをした程度で、ほとんどがzoomによる授業でした。地域連携型とは言いつつも、学生たちは具体的な活動を地域社会の中で行うことができませんでした。

■後期は、大学の危機管理が「レベル2」のままということもあり、学生たちは、今後、万全の対策をとって地域に出かけていきます。今日は、「地域エンパワねっと」の活動地域、瀬田東学区、中央地区(中央学区を中心とした市街地)のどちらを担当するのかを相談しました。希望を聞いたところ、バランス良く、両地域ともに5人程度になりました。いよいよ来週からです‼️

■写真は今日の授業の様子です。学生たちは、マスクとフェイスシールドでグループワークをしました。フェイスシールドは、授業終了後、除菌シートできちんと拭きます。使った除菌シートは、専用のゴミ箱に捨てられます。

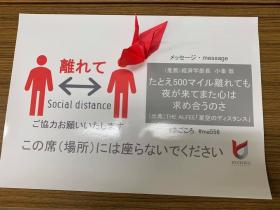

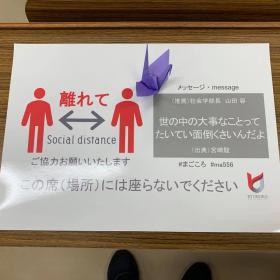

対面式授業が始まります。

■職場(瀬田キャンパス)の学生食堂です。対面式の授業再開に向けて、着々と作業が進んでいます、というか食堂にしては完了していますね。個人的には、食堂が一番心配だったのですが、ソーシャル・ディスタンスをしっかり確保してあるので、向き合って食事をしないようになっています。しかも、透明なアクリル板に囲まれて食事をします。赤い紙には「Social Distance」と書かれていますね。

今日は、対面式授業の再開にあたって講習会が開催されます。これから参加する予定です。対面式授業をやりなが、対面式授業が困難な事情を抱えた学生には、オンライン授業も同時に実施します。しかも、そのライブの授業の様子は動画にも保存して、後でもみられるようにします。けっこう、大変になりそうな予感がします。

■基本、履修者が100名を超える授業でなければ、ソーシャルディスタンスを確保するための十分な広さの教室で対面授業が行われることになりました。ただし、様々な配慮をしなければならない学生がいますので、そういう学生にはオンライン授業を同時に行うことになります。

■基本、履修者が100名を超える授業でなければ、ソーシャルディスタンスを確保するための十分な広さの教室で対面授業が行われることになりました。ただし、様々な配慮をしなければならない学生がいますので、そういう学生にはオンライン授業を同時に行うことになります。

■今日は、そのためのAV機器の設定に関して講習会が開催されました。教員は前期のオンライン授業で慣れているせいか、私も含めて数人程度。しかし、その教員をサポートすることを担当する職員の方達は10数名出席されていました。特に、後期から授業が始まる非常勤講師の先生方は、オンラインに慣れておられない方もいらっしゃるかもしれませんのでね。講習会、いろいろ疑問にお答えいただき、私としては出席してよかったなと思っています。

■すでに教室内には、席に番号が付けられています。また、ソーシャル・ディスタンスを確保するために、1席空けて着席するようになっています。興味深かったのは、そこに折り鶴が付けられていて、学内の学部長の皆さんの心に留まった様々な至言、名言、語録…が書かれていました。鷲田清一さんのコラム、朝日新聞1面の「折々のことば」のようです。素敵なアイデアですね。コロナ禍の中、自宅に引き籠もらざるを得なかった学生の皆さんの心に静かに染入り、何かが伝わればと思います。社会学部の学部長は、宮崎駿の言葉を紹介しておられました。「世の中の大事なことって たいてい面倒くさいんだよ」。なるほど。その通り。だから、風の谷のナウシカは、誰に言われるわけでもなく、心を痛めて、そういう面倒臭いことをきちんと引き受けたんですよね。

■コロナ感染防止対策、うちのキャンパスで中心となって、黙々と頑張って仕事をされている職員さんとお話ししました。相当のご苦労です。ありがとうございます。ただ、どれだけやっても完璧ということはないので、ひとりひとりが油断しないように気をつけないといけませんね。キャンパス内で、自粛警察みたいなのが出てくると、もっといやですから。

大石龍門での聞き取り

■今日は大津市の大石龍門へ。龍門自治会の皆さん、叶匠壽庵の職員の皆さんと、「ふるさと屏風絵」の聞き取り調査を行いました。ゼミからの参加は、このコロナ禍のためにわずか1名。第2波がやってきている最中ですからね。まあ、これは仕方がありませんね。コロナのおかげで学外のいろんな取り組みも足踏み状態です。もちろん、この学外で活動を行うにあたっては、大学に申請を行なって承認を得ています。そうしないと、学外での活動はできないのです。ゼミ生が個人で行う卒論の調査に関しても、同様の手続きが必要です。

■「ふるさと屏風絵」。おそらく時代的には、高度経済成長期の前から初期のあたりの時代の、この龍門の生活や生業に関する聞き取りを行い、それを屏風絵にしていくのです。「なんだかよくわからん」と思いますが、私からすると、集落の将来を関係者の皆さん、特に集落内の異なる世代の皆さんがコミュニケーションを行うための手段=ツールなのです。今日も、かつての生活の聞き取り調査をしていたのですが、最後は、農家の高齢化、後継者不足のなかで、どのような仕組みを作って集落を守っていくのかという話題になりました。このような悩み(課題)は、龍門固有のものではなく、滋賀県内の農村はもちろん、全国の農村の問題でもあるわけです。というわけで、「ふるさと屏風絵」の製作のお手伝いだけに終わらず、ゼミ生たちの活動が、この農村の活性化につながっていけばと思っています。