130,000アクセス感謝!!

■アクセスカウンターが、「130,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。以前は、毎日、どの程度の方達にご覧いただいているのか、チェックをして励みにしてました。今月は、更新もなかなかできず、申し訳ありませんでした。

■昨日、たまたま市役所でお会いした一般市民の方から、ご挨拶をいただきました。びっくりしました。学外の方、それも一般市民の方にもお読みいただいているのですね。嬉しかったです。日々の身辺雑記程度のことしか投稿していませんが、一般市民の方達にもご覧いただいていることを励みに、ブログを継続していきたいと思います。

2017ホノルルマラソン

■今年度は、国内長期研究員ということもあり、仕事がほとんど自己裁量で行うことができます。ということで、家族旅行も兼ねて、ハワイのオアフ島のホノルルで開催された「2017ホノルルマラソン」に参加してきました。かっこよく社会学部を早期退職された原田逹先生と一緒にです。しかも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のメンバーとして走ってきました。12月8日から13日までの短い期間でしたが、初めてのハワイを楽しみ、念願のホノルルマラソンを完走することができました。宿泊したホテルからは、ワイキキビーチを一望できました。この景色を見たときに、初めて「ああ、ハワイに来たんだな〜」と実感できました。

■今年度は、国内長期研究員ということもあり、仕事がほとんど自己裁量で行うことができます。ということで、家族旅行も兼ねて、ハワイのオアフ島のホノルルで開催された「2017ホノルルマラソン」に参加してきました。かっこよく社会学部を早期退職された原田逹先生と一緒にです。しかも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチーム、「チーム利やん」のメンバーとして走ってきました。12月8日から13日までの短い期間でしたが、初めてのハワイを楽しみ、念願のホノルルマラソンを完走することができました。宿泊したホテルからは、ワイキキビーチを一望できました。この景色を見たときに、初めて「ああ、ハワイに来たんだな〜」と実感できました。

■ところで、原田先生は昨年も、「チーム利やん」のチームメイトである なかちゃん(中川俊典さん) と一緒にホノルルマラソンを走っておられるのですが、今年は私と一緒に走ってくださいました。ありがとうございました。入国後、ホテルに着く前に、原田先生と一緒に市内のコンベンションセンターの向かいました。ナンバーカードを受け取りました。私のナンバーカードの背景はオレンジ。自分に対する自信がなく、自己記録よりも遅いタイムでエントリーしたところ、5時間から6時間29分のグループに入ることになりました。30kmまでは自重して、最後は頑張って残った体力を使い切って走り切ろうと思ったのです。もっとも、これはあくまで計画でしかありません。実際のマラソンはどうだったのか、後述します。

■12月のハワイ。確かに冬なんですが、日本とは20℃近くも温度差があります。ホノルルに到着してから、少し体調の調整に手間取りましたが、それもなんとかクリアすることができました。大会前日の朝には、原田先生、そして原田先生のランニング仲間でホノルルマラソンに参加されていた皆さんと一緒に、最後の調整のため、ダイヤモンドヘッドに向けて軽いジョギングを行いました。今回は私の息子もホノルルマラソンにエントリーしていたので、この朝のジョギングを一緒に楽しみました。

■ダイヤモンドヘッドに向けての調整のジョギングは、6:30/km程度のスピードでゆっくりしたペースでした。原田先生のランニング仲間とは、びわ湖成蹊スポーツ大学の當麻先生です。そして、今回は、當麻先生が教えておられる市民ランナー講座の履修生の皆さんも一緒に走りました。皆さんは、ワイキキからダイヤモンドヘッド、さらにファーマーズマーケットまで走られるとのことでしたので、私たちは無理をせず、途中、ダイヤモンドヘッドまでご一緒させていただきました。夜明け前に、ワイキキビーチをスタートしましたが、ダイヤモンドヘッドに進むに従い、次第に明るくなってきました。ダイヤモンドヘッドの麓の高台には、車がずらりと路上駐車していました。みんなサーファーの皆さんの車です。海面を見ると、サーフィンを楽しんでいる人たちでいっぱいでした。良い波がやっとくるのをサーフボードに乗りながら待っておられました。気持ちの良いジョグとともに、ハワイらしい風景を楽しんむことができました。宿泊しているホテルに戻る手前のところでは、「ホノルルマラソン」の前日に開催する「カラカウア メリーマイル」で盛り上がっていました。仮装して走る人、赤ちゃんを乳母車に乗せて押して走る人、老いたお母さんに車椅子に乗って貰いその車椅子を押して走る人、1マイルなので短い距離ではありますが、大変盛り上がっていました。

■ダイヤモンドヘッドに向けての調整のジョギングは、6:30/km程度のスピードでゆっくりしたペースでした。原田先生のランニング仲間とは、びわ湖成蹊スポーツ大学の當麻先生です。そして、今回は、當麻先生が教えておられる市民ランナー講座の履修生の皆さんも一緒に走りました。皆さんは、ワイキキからダイヤモンドヘッド、さらにファーマーズマーケットまで走られるとのことでしたので、私たちは無理をせず、途中、ダイヤモンドヘッドまでご一緒させていただきました。夜明け前に、ワイキキビーチをスタートしましたが、ダイヤモンドヘッドに進むに従い、次第に明るくなってきました。ダイヤモンドヘッドの麓の高台には、車がずらりと路上駐車していました。みんなサーファーの皆さんの車です。海面を見ると、サーフィンを楽しんでいる人たちでいっぱいでした。良い波がやっとくるのをサーフボードに乗りながら待っておられました。気持ちの良いジョグとともに、ハワイらしい風景を楽しんむことができました。宿泊しているホテルに戻る手前のところでは、「ホノルルマラソン」の前日に開催する「カラカウア メリーマイル」で盛り上がっていました。仮装して走る人、赤ちゃんを乳母車に乗せて押して走る人、老いたお母さんに車椅子に乗って貰いその車椅子を押して走る人、1マイルなので短い距離ではありますが、大変盛り上がっていました。

■さて、本番の2017ホノルルマラソンですが、日本からfacebookでたくさんの応援をいただいたことあり、なんとか完走することができました。ありがとうございました。今回は、すでに述べたように、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」のメンバーとして走りましたが、原田先生、そして息子も無事に完走することができました。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

■完走はしましたが、個人的には、いろいろ課題が残りました。まず、1つ目。今年の10月に参加した100kmウォーキング「びわ100」の時もそうでしたが、前日にきちんと睡眠を取ることができませんでした。どうしてなんでしょうね。遠足の前の日に眠られない小さな子ども。入試の前日眠られない受験生。そういうのと同じなんでしょうか。今日は、真っ暗な早朝の5時にスタートだったので、2時に起きて、3時過ぎにはスタート地点に向かわなければなりませんでした。早い時間にベッドに入ったのですが、なかなか眠りにつくことができませんでした。睡眠時間は2時間くらいでしょうか。これが、まず1つ目の課題です。

■2つ目の課題。30km以降、ランが崩れてしまいました。事前に取り組んだ日本の練習では、きちんと30km走をやっていたのですが…。今回は、スマホのランニング用のアプリを使わずに、5kmごとのラップを時計で確認し、自分のランニングの調子と勘案しながらスピードを調整しました。ホノルルマラソンの公式サイトでは、記録が公開されています。私の記録は、4時間41分52秒だそうです(原田先生が個人の記録のデータの見方を教えてくださいました)。以下は、19時半近くの時点での記録です。

4:41:52

男性55歳-59歳 205位/982人

男性全体 2339位/10833人

全体 3346位/20351人

10km1:04:56

15km1:37:45

20km2:16:49

25km2:41:33

30km3:12:36

40km4:24:5

■ということで、一応、自己記録が出ました。30kmから崩れなければもっと良いタイムが出たのにな…と思わないわけではないのですが、これが今の私の実力ですね。30kmまでは、きちんとスピードを抑えて走ったつもりでしたが、なかなか難しいものです。30kmまでは抑えて、30kmからはスピードを上げて走る予定だったのですが、現実には、最後はヘロヘロ状態でなんとかゴールすることになりました。最後のふんばりが効くように練習の方法を考えたいと思います。いろいろ経験豊富な方達から教えていただきたいと思います。

■ところで、今回のホノルルマラソン、憧れの大会に出場できたということももちろんありますが、最後は息子と一緒にゴールできたことで大変思い出深いものになりました。私は、自分のゴール予想タイムを低く見積もっていました。ということで、息子よりもスタートの場所は後ろの方になりました。無理せず、最初に想定したスピードで進むと、10kmあたりで息子を抜くことになりました。息子は、フルマラソンが2回目。1回目は、現役のスポーツ選手だった頃です。息子の初マラソンのタイムは、3時間50分のあたりだったと思います。この記録、私からすれば「すごいな〜」ということになります。初マラソンですしね。しかし、今回はそううまくはいきませんでした。やはりスポーツから遠のいて4年経っているせいでしょう。ところが、私が30kmあたりから崩れてスピードが落ちたこともあり、最後の方で追いついてきました。息子も相当疲労が溜まっていたようで、そこからは親子で一緒に走ることになりました。そして最後は一緒にゴール。脚の痛みに苦しんでいるのを、息子に伴走してもらい、なんとかゴールしたという感じでしょうか。こんな展開が待っていたなんて、びっくりです。

■3つ目の課題。いつも、フルマラソンを走った後は、燃え尽き状態に陥り、練習を継続できなくなります。今回は、そのようなことのないように頑張ります。今回は、「チーム利やん」のメンバーとして、マスターの光山さんにシャツも貸与してもらい、いわば店の名前を背負って走ったわけですが、完走ということで、マスターにも納得・満足してもらえたのではないかと思います。今年は、10月に2回目の100kmウォーキングを完歩。12月にはホノルルマラソンを完走することができました。とても思い出深い年になりました。次は、来年2月末のレイクサイドマラソンのハーフに出ます。距離が半分になりますが、フルマラソンとはまた違う課題があります。頑張ります。

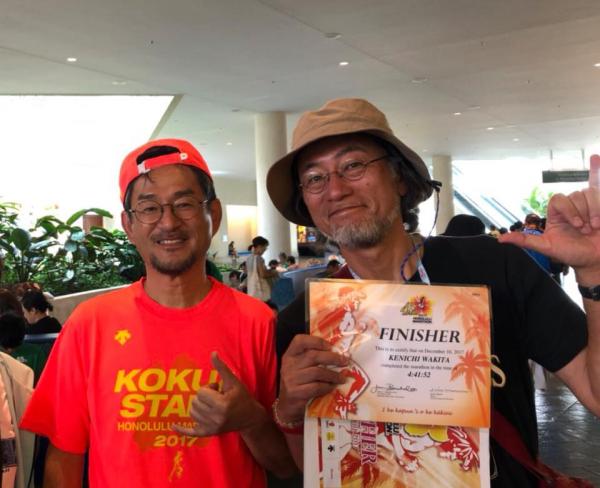

■ホノルルマラソンの翌日。ホノルル市内のコンベンションセンターに完走証を受け取りに行きました。完走証と、昨日、フルマラソンを走った時につけたゼッケンをパウチシートの中に入れてもらいました。サービスです。これは記念になりますね。場内には、すごく長い行列ができていました。なんていうんでしょう、「完走者が記念写真を撮る看板」の前に長い行列ができていました。とても並ぶ気にならなかったので、そのまま外に出ると、とても驚く出来事がありました。大学時代、所属していた関西学院交響楽団で、ホルンを吹いていた同級生のIくんがいるではありませんか(家人が発見しました)。それも、ボランティアスタッフとして完走証を渡す会場の入り口で、いろいろ会場の案内をしていました。Iくんは、毎年、ホノルルマラソンに参加してはホノルルからクリスマスカードを送ってきてくれていました。今年で23回完走したそうです。もう随分長く彼とは実際にあってはいませんでしたが、こんなところで会えるとは思ってもみませんでした。

■12日に帰国の途につきました。昼の便に乗ると、日付変更線を越えるので、日本への到着は13日の夕方になりました。おそらく、大学に勤務している間は、ホノルルマラソンに出場することはないと思います。この季節は授業もあるし、卒論指導で大変だし、無理なんです。このエントリーの冒頭にも述べましたが、今年は、国内長期研究員で、自分の裁量で自由に時間を使って仕事をすることができました。そこで、この季節に家族旅行も兼ねてのマラソン出場することもできました。ということでして、また出場するとしても退職後の69歳の時になりますね。その時、まだ私はフルマラソンを走っているのでしょうか。ということで、帰国する日、夜明け前になりますが、ホノルルを離れることを惜しみつつ、朝から、ワイキキビーチをジョギングしてストレッチも行いました。脚のケアです。帰国すると、すぐに翌日の朝から総合地球環境学研究所の会議でした。そして、そのあとは、長崎県の対馬に調査に向かいました。また、バタバタした生活が始まりました。

シーズン初の「ピェンロー」

■気温が下がり、白菜が美味しい季節になりました。こうなると、「ピェンロー」を作らねばなりません。シーズン初の「ピェンロー」を作りました。このブログでは、以下のエントリーで「ピェンロー」を紹介してきました。見た目は地味ですが、とても美味しい。詳しくは、以下のエントリーをご覧ください。

妹尾河童さんの「ビェンロー」

大晦日の昼食

プロジェクトの研究成果の出版

■今日は、総合地球環境学研究所のプロジェクトの研究成果を書籍として出版するために、京都の本づくりのプロがおられる某所へ向かいました。その前に、腹ごしらえ。京阪三条で昼飯を摂ることにしました。京阪三条駅近くの「篠田屋」に行くことを思いついたからです。このお店の名物である「皿盛」を注文しました。この「皿盛」、ご飯の上にカツを乗せ、そこにカレーうどんの餡をどろりとかけたものです。和風の出汁とカレーの風味がミックスして、「なるほどここにしかない名物」だなと思いました。餡は、片栗粉のとろみでしょうか。普段だと食べないけれど、この日は、ご飯をしっかりいただきました。フルマラソンに備えてのカーボローディングですね。

■さて、京都の本づくりのプロがおられる某所には、総合地球環境学研究所のプロジェクトのコアメンバー会議で承認された企画案をもって行きました。プロジェクトのサブリーダーである京都大学生態学研究センターの谷内さんと一緒です。こちらでは、過去の出版の際にも、いろいろお世話になったのですが、今回は果たしてどうなるのだろうと思っていたところ、事前に企画案をお送りしてあったこともあり、編集長と担当の編集者の方には、本の目的や意図、その構成・目次案等について、おおいに関心を持っていただけたようでした。安心しました。また、有益なアドバイスもいただけました。いよいよ作業をスタートできるようなので、ひとまずは安心です。今後はいろいろ相談をしながら、プロジェクトのメンバーで執筆を進めて行くことになります。うまく出版でき多としても、それはまだ先のことになります。今日は、さらに翻訳して海外でも…という話しをしたわけですが、そういうことになると、さらに長丁場になるでしょう。翻訳のための費用も確保しないといけないし…。そうやっているうちに、定年まで後数年ということになるのかもしれませんね。

来年度の「大津エンパワねっと」の相談

■昨日は、大学で仕事を終えた後、早めの夕方から、来年度から再び担当する「大津エンパワねっと」の進め方に関して、学生達を受け入れていただく「中央学区の自治連会長」の安孫子さんと、「大津の町家を考える会」の雨森さんにいろいろ相談をさせていただきました。お2人とは、年に数回、こうやって数回お話しをさせていただいています。今日は、「大津エンパワねっと」についてです。

■「大津エンパワねっと」が、文科省の「現代GP」に採択されてからもうじき10年になります。学部のカリキュラムの中での位置付けも大きく変わりました。それだけではありません。地域社会の状況、もう少し具体的にいえば、自治体と地域社会の関係等の状況も変わってきました。人口減少社会の到来で、税収は低下していくことで、これまでのような形での行政サービスができなくなってきているのです。必然的に、地域社会内の「共助の仕組み」をしっかり組み立て直していくことが必要になります。これまで、縦割りの行政組織に対応した地域の様々な団体が、より一層相互に連携していくことが必要になってきているのです。これからの地域社会のマネジメントは、一層大変になってくるわけですが、地域の自治のあり方を状況に合わせて組み立て直していくチャンスでもあるように思います。ピンチはチャンスと言いますが、まさに今その時を迎えているように思います。

■このような段階で、地域の皆さんの新たな取り組みと歩調を合わせて、そして連動しながら、「エンパワ」を組み立て直していくことが必要です。学生による「大津エンパワねっと」と、地域の皆さんによるまちづくりの取り組み=「大人エンパワねっと」が上手く車の両輪のように連動していくように頑張ろうと思います。「ダブル・エンパワねっと」ですね。昨日の相談で、およそのアウトラインは確認できました。

■相談の後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。と言いますか、相談をさせていただく場所もなくて(以前あった町家キャンパスも、今はもう無くなってしまいました!…いろいろ経緯がありました…)、お店にお願いして開店前の別館(宴会場)を使わせてもらいました。常連客の我儘を聞いていただきました。もちろん、場所貸しのサービスはされていませんので、ご注意を。まあ、そういうことでして、相談の後は、別館から本店に移動しました。キープしていた芋焼酎がなくなったので、新たに一升瓶をキープ。この店に通い始めて14年になりますが、キープした一升瓶も115本目に突入しました。「おまえは、アホか‼︎」と呆れられるような数字であることはわかっているのですが、この数字には私の多くの皆さんとの「つながり」の歴史が詰まっています。ということで、この「記念写真」も、キープした一升瓶に飾られることになります。

■こうやって、いつものように楽しく呑みながらも、話しに出てくるのは、高齢者の問題です。高齢者の貧困、高齢者の引きこもりということになります。引きこもりは、独居老人の方だけの問題ではありません。家族と暮らしていても、男性は引きこもりになりがちな傾向がある。そこが女性と違うところです。いろいろ課題は満載なのですが、「ダブル・エンパワねっと」の取り組みの中で、少しずつ実績を積み重ねていこうと思います。来年度履修する学生の皆さんには、是非とも頑張っていただきたいと思います。

来年度からのゼミの選択について 社会学科2回生の学生の皆さんへ(その2)

■今日も、ゼミ選択のために研究室に2人の学生がやってきました。自分なりの問題意識をもっているようで頼もしいと感じました。というのも、多くの学生は自分が何を研究したいのか、ゼミを選択する段階ではまだはっきりしていないからです。本当は、ある程度はっきりした上で、ゼミを選択してくれるのが理想なのですが、なかなかそういうわけにもいきません。これは、学生の皆さん自身のことではありますが、彼ら/彼女らだけの責任にしてしまうわけにもいきません。若い方達をそうさせている今の時代の社会背景があります。では、昔はどうだったのか。私たちが学生の時も似たようなものかもしれません。しかし、私の身の回りの経験にしか過ぎませが、当時は、皆んな、そんなに悩みませんでした。今の学生は、選択の結果、自分の身に降りかかる?!ことがとても気になります。おそらくは、「個人化」と「選択の圧力」のパラドックスがここにも存在しているのかもしれません。

■それはともかくとして、自分の研究テーマがはっきりしない場合はどうなるのか。「もっと違う理由」からゼミを選択することになります。「もっと違う理由」についても、例えば「飲み会の回数が多い少ない」「先生のノリがいい」「友だちが志望しているから私も」といった理由です。そのような理由も、学生の皆さんにとっては大切なことかもしれませんが、「本質」を外してゼミを選択することは、学生の皆さんにとっても幸せなことだとは言えないように思います。

■ここからは、教員としての反省です。

■本当は、入試の段階から積極的に情報発信をして、どういう学生を取りたいのかを明確にしなくてはいけないはずです。まだまだ不十分だと思っています。大学の教員の側から見ると、学生の皆さんは、進路指導の際に偏差値で機械的に振り分けられているのではないのかなと思うことがあります。偏差値という条件が大きくても、その中で自分は何をしたいのか、まだまだボヤっとしているとしても、それなりに考えることができれば…とも思います。そのような学生に、私たち教員も積極的にメッセージを届けなければなりません。偏差値重視の進路指導の中で、積極的なメッセージを受験生に届けることは、どこか徒労感の伴う仕事だと感じる教員がいるかもしれないけれど、やらないといけません。

■入学した後も重要です。入学してから3回生になるまでの4つのセメスターで、自分なりの問題意識をきちんと持てるような「状況」や「環境」を作ってあげなければならないと思います。基本はカリキュラムのユニークさだったり、ラーニングコモンズのような施設の充実だとは思いますが、その上で、教員ややる気のある学生の仲間たちとの直接的な交流が非常に大切になってくるのではないかと思います。「勉強するってワクワクする」という感覚が湧いてくるような小さな経験を積み重ねることができれば。本を読むと、世界が違って見えてきたという感覚も経験してほしいと思います。その上でのゼミ選択でなければなりません。

■ところで、今日、研究室までやってこられた学生さんは、すぐにお礼のメールを送ってくれました。こうやってお礼のメールを送ってくる学生は、本当に少なくなりました。別にお礼のメールを送ってもらう必要もないのですが、それはそれで、やはり送ってもらうと嬉しくなりますよね。ちょっとしたことですが、「この学生さんは、大切なことを身につけているな」と思いました。

来年度からのゼミの選択について 社会学科2回生の学生の皆さんへ(その1)

■龍谷大学社会学部社会学科では、現在、2回生の学生の皆さんが学科教員の研究室を訪問して、ゼミの方針やテーマ等について教員から直接話しを聞くことができるようにしています。私は、現在、国内長期研究員ということもあり、ゼミや授業の担当が免除されていることから、研究室を不在にしていることが多く、学生の皆さんにはご不便をおかけしています。幸いなことに、昨日の午後は、研究室に待機することを告知していたことから、学生の皆さんが研究室を訪問してくれました。明日、水曜日の昼休みにも1人の学生の方とお話しをする予定になっています。

■龍谷大学社会学部社会学科では、現在、2回生の学生の皆さんが学科教員の研究室を訪問して、ゼミの方針やテーマ等について教員から直接話しを聞くことができるようにしています。私は、現在、国内長期研究員ということもあり、ゼミや授業の担当が免除されていることから、研究室を不在にしていることが多く、学生の皆さんにはご不便をおかけしています。幸いなことに、昨日の午後は、研究室に待機することを告知していたことから、学生の皆さんが研究室を訪問してくれました。明日、水曜日の昼休みにも1人の学生の方とお話しをする予定になっています。

■この私のホームページは、日々の出来事について記録を残しているブログが中心になっていますが、ホームページタイトルの下にある青い列の中の、「ゼミナール」をクリックしていただけば、私のゼミに対する考え方がご理解いただけると思います。できるだけ丁寧に説明しているつもりですので、参考にしていただければと思います。また、脇田がどのような経歴を持っているのかについては、同じく青い列の中の「ABOUT-A」を、どのような仕事をしてきたのかについては「研究」をクリックしてお読みいただければと思います。ゼミの志望理由書の提出は、12月13日の13時半までです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■写真は、私です。こんな顔の人です。今年の夏、琵琶湖の西にある比良山山頂にある「びわ湖バレイ」に行った時に撮ったものです。背景は、琵琶湖です。「びわ湖バレイ」にある「びわ湖テラス」からは、琵琶湖の南湖の大津の街から北湖の竹生島や奥琵琶湖を全て眺めることができました。

学長のツイート

■2015年4月から2017年3月までの2年間、研究部長を務めていました。龍谷大学の研究部で教員部長として、事務職員の皆さんと一緒に働いていました。その2年間、「研究広報をもっとやろう!! 組織的に展開して、頑張って研究に取り組んでいる人(この場合は、非常に広い意味での研究で、龍大らしさを具現化しているような研究)に光をあてて、龍大の持っている可能性を顕在化させ、評価を高めよう!!」と言い続けてきました。しかし、現実は、なかなかそのような私の思いのようにはいきませんでした。外部資金の獲得とその会計処理のことばかりの2年間でした。加えて、研究倫理に関する制度を整備したり、そして長期・短期研究員の制度を再編したりと、様々な課題がありました。

■2015年4月から2017年3月までの2年間、研究部長を務めていました。龍谷大学の研究部で教員部長として、事務職員の皆さんと一緒に働いていました。その2年間、「研究広報をもっとやろう!! 組織的に展開して、頑張って研究に取り組んでいる人(この場合は、非常に広い意味での研究で、龍大らしさを具現化しているような研究)に光をあてて、龍大の持っている可能性を顕在化させ、評価を高めよう!!」と言い続けてきました。しかし、現実は、なかなかそのような私の思いのようにはいきませんでした。外部資金の獲得とその会計処理のことばかりの2年間でした。加えて、研究倫理に関する制度を整備したり、そして長期・短期研究員の制度を再編したりと、様々な課題がありました。

■新たに研究部の目標を提示しても、マンパワーが足らないこともあるのでしょうが、実現に向けて動き始めることはほとんどありませんでした。非常に残念でした。研究部は研究経理部ではありません。その辺りのことを、きちんと考えないといけないわけです。部長としての私の力が及びませんでした。昨年のことになりますが、このことに関連したこと、学長に就任される前に入澤先生にお話しいたしました。確か、大学の第5期長期計画の2期中期計画のヒアリングの時でした。

■さて、今朝のことになりますが、Twitterで情報発信をされている入澤学長が、以下のようにツイートされていました。このような情報発信をされることのないように、昨年までに研究部長としてきちんと情報発信の事業で成果を出すことができていればよかったのですが。入澤先生のかなり厳しい雰囲気のツイートを読んで、申し訳ない気持ちとともに深く反省いたしました。

龍谷大学ならではの研究プロジェクトがいくつかありながらも、それらを社会に向けて発信することができていない。昨日他大学の先生からも、どうして発信しないのかと質問を受けた。大学のブランディングということを言っているけれど、建学の精神と研究の中身に対する関心があまりに低い。

■Twitterを通して、入澤先生からは、「先生のお気持ち、十分にくみとっております。早急に、広報・研究部と話し合いの場をもち、いい方向に進めてまいります」とのお返事をいただきました。関係される皆さんのご努力で、頑張って取り組んでいただきたいと思います。どうか、よろしくお願いいたします。では、どうすれば良いのか。まずは、研究広報の必要性を深いところから理解することが前提です。ここでは具体的には書けませんが、対案があります。もっとも、関係部署の方達が、「何で、そんなことをしなくてはいけないのだ」と思っている限りは実現しません。このような内容をあえてこのブログに書くことの意図を、どうかご理解いただければと思います。

■ところで、入澤先生のTwitterを読んでいる人たち、非常にたくさんおられます。私の知り合いも入澤先生のTwitterのファンで、「いつもハッとさせられています」と言っています。ぜひ、ご覧ください。

「猟師と一緒にジビエ料理を囲み語らう夕べ」(高島ワニカフェ)

■昨晩は、高島市にある「高島ワニカフェ」で開催されたイベント「猟師と一緒にジビエ料理を囲み語らう夕べ」に参加しました。ジビエ料理、狩猟、獣害の問題、農業、環境…等々に関心を持った20名ほどの方達が参加されました。講師は、地元の猟友会で狩猟をされているIさんとKさん。ジビエ料理をいただく前に、Iさんがご自身でYouTubeにアップされた動画をもとに、参加者の皆さんといろいろ学ばさせていただきました。

■狩猟の昔と今。増えすぎた獣と森林のこと。狩猟の実際。狩猟だけでなく増やすこともやっていること。駆除した獣を大切にいただくこと。ジビエ料理のこと。ジビエ料理は、個体によって成長過程に差があるかことから味に違いがあること。それがジビエ料理の醍醐味であること。子どもたちを対象とした「湖地考知」プロジェクトでのワークショップ(フィールドワーク)のこと。そのワークショップでは、子どもの中には、罠にかかった鹿が可哀想だから「逃がしてやって」と言いながらも、解体する時から少しずつ子ども達の考え方がかわり、料理された鹿肉を美味しいと思うこと。命をいただくことを学ぶ子どものこと…。

■岡野さんご夫妻が経営されている「ワニカフェ」は、つくる(生産者)と食べる(消費者)2つの「ワ」をつなぐカフェを目指しておられます。様々な活動を展開されていますが、今回もそのようなお店の取り組みの一環として行われました。岡野さんご夫妻は、上記の「湖地考知」プロジェクト以外にも、高島市で盛んに生産されている有機野菜を地元で消費するための新しい流通の仕組みも作っておられます。「高島マーケット」といいます。

■さてお料理の方ですが、イタリアン料理を修行されてきた岡野さんによるジビエ料理、お腹いっぱいになりました。昨晩は家人も一緒でした。ジビエ料理が苦手と思い込んでいたようですが、その思い込みがひっくりかえったようでした。テーブルでは、猟師のKさんからさらにいろいろ詳しいお話しを伺うことができました。猟師になったきっかけから始まり、猟犬のことや、さらに詳しい狩猟の実際についてもいろいろお話しくださいました。ありがとうございました。ワニカフェの岡野ご夫妻には、とても素敵なチャンスをいただくことができました。心より感謝いたします。また、「湖地考知」プロジェクトのワークショップが開催される時は、ぜひお知らせください。よろしくお願いいたします。

【追記】■上記のワークショップのこと、YouTubeにアップされています。

湖地考知プロジェクト 第3回 ジビエフィールドワーク 2015.3.22

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その7)

■今日の午前中、琵琶湖・南湖の水草問題のプロジェクトの活動に取り組みました。分野やセクターを超えた協働のネットワークを創出するために、いろいろな方達に相談をする日々が続いています。今日、まずは、大津市役所の企画調整課を訪問しました。大津市役所には、水草問題にストレートに対応する課はありません。それぞれの担当エリアに発生する水草問題を、それぞれが別々に予算要求して対応にあたっておられるのです。環境政策課、廃棄物減量推進課、公園緑地化、道路・河川管理課、観光振興課。いろんな課にまたがっているのです。ということで、企画調整課にはいろいろお世話になっています。将来は、大津市役所内部だけでなく、滋賀県庁琵琶湖環境部、さらには農政水産部との連携も必要になると思っています。連携すれば創造的な取り組みができるはずです。例えば、南湖水草問題協議会のような連絡調整組織があればいいのにな〜とも思っています。

■晩は、真野浜に隣接する自治会の会長さんたちに、プロジェクトの取り組み内容についてご説明するとともに、連携・協働のお願いをさせていただくことになりました。この「晩の部」の会場は、大津市の真野市民センターでした。家人がチェロのハードケースを車に乗せて市民オーケストラの練習に行ったので、車が使えません。移動手段は、「電車と徒歩」、あるいは「ランニング」ということになります。ということで、当然(⁈)、後者のランニングを選択しました。とはいっても、ランニングウェアではないので、汗をあまりかかない程度のゆる〜いスピードでのジョギング。というのも、会議資料を入れたショルダーバッグを袈裟懸していたし…。自宅から真野市民センターまでは、4.5kmぐらいでしょうか。ゆっくりしたジョギングでしたが、それでもやはり汗は出てしまいました。

■市民センターには、プロジェクトの仲間であり、真野浜で民宿「きよみ荘」を経営されている山田さんがお越しくだいました。そして真野学区、真野北学区の自治連の会長さん、真野学区の地域の方、それから支所長さんや市会議員の藤井さんもお越しくださいました。私たちが取り組む水草プロジェクトの取り組みの内容についてご説明させていただきました。

■みなさん、とても丁寧に耳を傾けてくださり、非常に前向きに受け止めていただいたように思いました。感謝です‼︎ 今日は、真野と真野北の皆さんだけですが、近日中に堅田学区の方にもご説明とお願いに上がる予定です。来年の2月には、葛川から真野、堅田、仰木までを含む西北部地区のゴミ問題に関する市民会議で、水草問題のお話しもさせてもらうことになりました。地域社会での水草の有効利用の仕組み(小さな循環)が、単なる有効利用を超えて、もっと別の価値を生み出し、地域の共助の仕組みをさらに豊かにしていくことにつながれば…と一生懸命説明させていただきました。気持ちが通じたと思います。嬉しいです。今は詳しくは書けませんが、いつかこのブログでも説明させてもらいます。

■琵琶湖に関わるようになって27年。龍谷大学瀬田キャンパスに勤務して14年。滋賀県民・大津市民になって1年9ヵ月。龍谷大学に勤務するようになってから、地域社会での活動や行政の仕事を通していただいたご縁の中で、このような水草問題の取り組みもスムーズに進んできているような気がします。ありがとうございます。今、私は、この水草のプロジェクトを研究者として取り組んでいるのか、地域住民ないしは市民として取り組んでいるのか、そのあたりの境目も曖昧で微妙になってきた。それが心地よいです。これは菊地さんがいうところの、「レジデント型研究者」というやつなんでしょうか。まあ、そうかどうかは別にして、少しずつ着実に前進しています。人生の第4コーナーを回って、いよいよ残りは直線100mです。