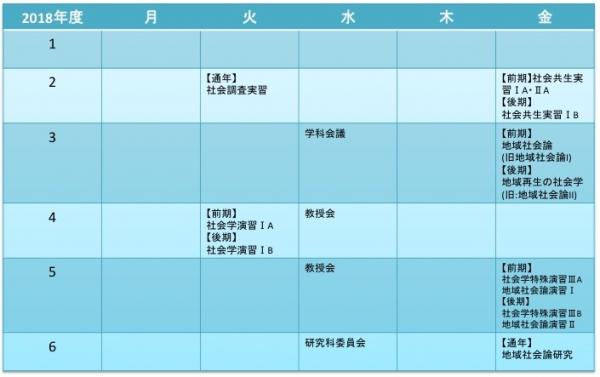

老母の見舞い、琵琶湖大橋からの伊吹山

■昨日は、老人ホームに入所している母の見舞に出かけました。85歳です。3日の晩に娘の家族が我が家にやってきて、4日に母の見舞いに一緒に行くつもりだったのですが、娘と孫(ひなちゃん)が風邪をひいていたことから、「曽祖母と曽孫との対面」は先送りとなりました。そのかわりに、昨日は、iPadに入っている、「孫がオモチャのラッパを吹く動画」を見てもらいました。といいますか、母は目が見えなくなってしまったので、聞いてもらいました。ラッパが吹けることに驚くとともに、ラッパがならない時は、自分でプーと声を出していることを面白がっていました。

■昨日は、老人ホームに入所している母の見舞に出かけました。85歳です。3日の晩に娘の家族が我が家にやってきて、4日に母の見舞いに一緒に行くつもりだったのですが、娘と孫(ひなちゃん)が風邪をひいていたことから、「曽祖母と曽孫との対面」は先送りとなりました。そのかわりに、昨日は、iPadに入っている、「孫がオモチャのラッパを吹く動画」を見てもらいました。といいますか、母は目が見えなくなってしまったので、聞いてもらいました。ラッパが吹けることに驚くとともに、ラッパがならない時は、自分でプーと声を出していることを面白がっていました。

■最近は、食事と入浴とリハビリ以外は、ベッドで横になっており、ほぼ寝たきりの状態です(要介護5)。そのような母と話しをしようとするわけですが、昔のように喋らることはありません。昔は、もういい加減にして欲しいとと思うほどに、一方的に聞きたくもない話しをしていたわけですが、今はこちらが話しかけないとすぐに黙ってしまう。話しをしても、同じような内容しか話すことができません。元旦は息子と一緒に見舞いましたが、ひさしぶりに祖母に会った印象を「会うたびに衰えていく」と語っていました。ひさしぶりに会うからこそ、母(祖母)の衰えを強く感じたのでしょう。

■小一時間ほど母の居室にいた後、「また来るわ」と言って老人ホームを後にしました。行きは別に用事のあった家人の車に便乗して老人ホームのすぐそばまで送ってもらいましたが、帰りは近江大橋を渡って膳所のあたりまで歩くことにしました。距離は、約4.5kmほどになるでしょうか。昨日は薄曇りでしたが、遠くの山々がよく見えました。比叡の山々には雪が積もっていませんが、北にある比良山系の頂きは雪で白くなっていました。湖東の方に目を転じると、遠くに雪で白くなった伊吹山がはっきり見えました。その横には、やはり白い鈴鹿の山々がくっきりと見えました。普段、伊吹山の存在を意識することはあまりありません。空気が澄んでいる時以外は、なかなか目に入ってこないからです。昨日、facebookで、伊吹山の麓にお住いの知人が雪の伊吹に登頂して山スキーで降りてこられたことを知りました。伊吹山の頂上の雪で純白になった風景も写真で拝見しました。昨日は、伊吹山の頂上からも大津の街が見えたのではないでしょうか。

ソ連演奏旅行の記事

■昨晩、大学時代に所属していた関西学院交響楽団の、同級生や後輩たちとの同窓会(新年会)でした。その同窓会から帰宅すると、チェロを弾いていた先輩から郵便物が届いていました。その中には新聞記事のコピーが入っていました。私も参加した第2回ソ連演奏旅行に関する新聞記事です。ソ連といっても、学生の皆さんはピンときませんね。ソ連=ソビエト社会主義共和国連邦は、1922年から1991年まで続いた社会主義の国家でした。第二次世界大戦後、世界は資本主義・自由主義の国々と、共産主義・社会主義の国々に分かれて対立しました。冷戦と呼ばれます。前者の盟主がアメリカ合衆国で、後者の盟主がソ連でした。

■さて、新聞記事です。上の方の記事には私も写っています(後列左から2人目)。おそらく、記者に頼まれて撮った「ヤラセ」の写真だと思います。この上の記事の写真は、体育館の横にあった部室で撮ったものです。元々あった木造の部室棟は、私が入学する前に火事で使えなくなっていました。そのため、新しい部室棟が建設されるまで、仮説のプレハブが建てられたのです。よく建設現場で、事務所になっているような2階建のプレハブです。私が学部生として在籍している間は、ずっとこのプレハブの部室でした。下の記事は、学生会館の2階のホールです。ここでもよく練習をしました。当時、常任指揮者だった畑道也先生(文学部)が指揮棒を振っておられます(畑先生は、2008年にお亡くなりになりました)。2枚とも、1980年の新聞記事です。

■ところで、昨晩の同窓会(新年会)でもソ連に行った時のことが、話題に出てきました。また、ソ連は無くなりましたが、ロシアに旅行してみたいなと思います。演奏旅行当時は、現在のサンクトペテルブルクはレニングラードと呼ばれていました。そのレニングラードの街中にはネヴァ川という大きな川が流れており、その川端に有名なエルミタージュ美術館があります。演奏旅行の時も、この美術館を見学しました。しかし、当時は、この美術館に展示されている絵画を理解し鑑賞するだけの教養も知識もありませんでした。今であれば、この美術館の値打ちを前よりは理解できるじゃないでしょうか。私たちがソ連に演奏旅行に出発する前年、ソ連がアフガニスタンに侵攻しました。そのため、アメリカや日本など67ヶ国のIOC加盟国がモスクワオリンピックをボイコットしました。そのような国際的な状況のなかで、私は下級生でよくわかっていませんでしたが、幹部の先輩たちには、いろいろご苦労があったのではないかと思います。

孫とふれあい、同級生と交流する

■正月、娘と孫娘のひなちゃんは風邪をひいてしまいました。残念なことに、滋賀に帰省することができませんでした。ということで、今日は日帰りで滋賀の我が家に遊びにきてくれました。私は、ひなちゃんに「人見知り」をされてしまうので、ひたすら「待ちの姿勢」で、ひなちゃんが自ら近づいて、私との距離を縮めてくれるのを待ちましした。まだ、抱っこを許してくれる関係にまでは至っていませんが、かなり仲良くなりました。おじいさんとしては、内心は、けっこう必死かもしれません(^^;;。離乳食もミルクも母乳も、そしてすりおろしたリンゴも、たくさん食べて飲んで、その後は我が家の中を探検していました。私は目撃していませんが、階段も1人で登ったようです。聞いてびっくりしました(さすがに、1人で降りることはできなかったようです)。

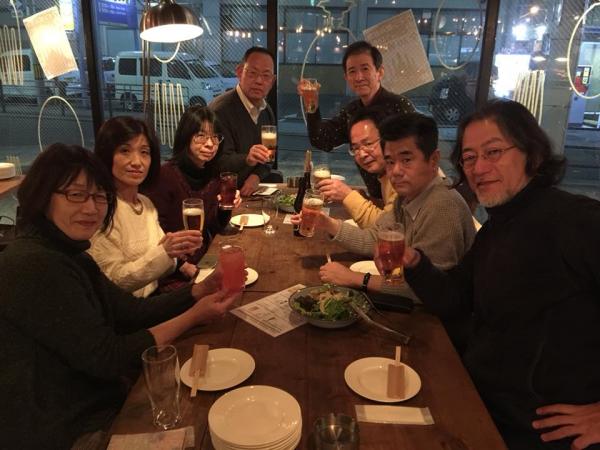

■娘の家族が帰宅した後は、大阪に移動しました。大阪の梅田…というよりも中津に近いお店で、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の同級生と後輩たちと一緒に新年会を楽しみました。同級生との新年会は、中国で働いている同級生か、フランスで働いている同級生か、そのどちらかが日本に帰国するときに開催しています。ほぼ、毎年、新年会を、そして同期会を開催しています。今回は、中国で働いている同級生が休暇で帰国したので、それに合わせて新年会を開催しました。みんな同じように歳を取っています。当たり前のことですが。自分の健康のこと、親の介護のこと、退職後のこと…。だいたい、こういう話題になってしまいますね。楽しい時間を過ごすことができました。これで、正月休みの予定はほぼ終了です。明日から、通常モードになります。

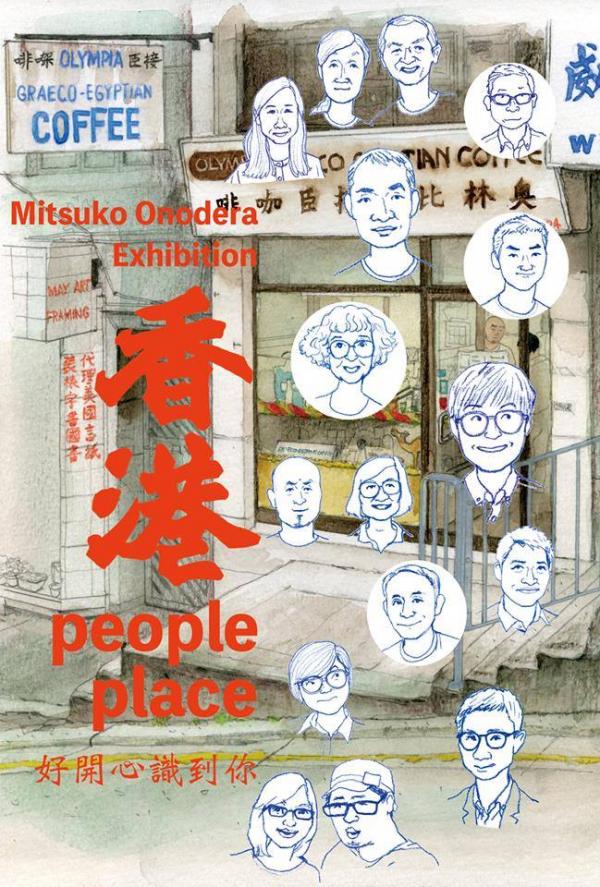

小野寺光子 個展「香港 ーpeople・placeー」

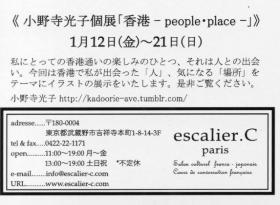

2018年度の時間割

滋賀の冬の天候

■一昨日、1月3日は、奈良で親戚との恒例の新年会が開催されました。娘と孫娘=ひなちゃんが風邪で体調が良くなく、娘の一家はこの新年会に参加できないということでしたので、まずは大阪の娘夫婦のところに新年の挨拶に行きました。そして、ひなちゃんと遊んできました。風邪をひいているとのことでしたが、ひなちゃんはすこぶる元気でした。強い女の子だなと思いました。ひなちゃんと遊ぶ…とはいっても、ご本人とはたまにしか会うことができないので、抱っこなんかしようものならば、泣き出してしまいます。人見知りです。ということで、ニコニコしながら側に寄ってきたときには、ちょっと触れ合う…程度なんです。この程度なんですが、おじいさんとしては嬉しいわけです。

■一昨日、1月3日は、奈良で親戚との恒例の新年会が開催されました。娘と孫娘=ひなちゃんが風邪で体調が良くなく、娘の一家はこの新年会に参加できないということでしたので、まずは大阪の娘夫婦のところに新年の挨拶に行きました。そして、ひなちゃんと遊んできました。風邪をひいているとのことでしたが、ひなちゃんはすこぶる元気でした。強い女の子だなと思いました。ひなちゃんと遊ぶ…とはいっても、ご本人とはたまにしか会うことができないので、抱っこなんかしようものならば、泣き出してしまいます。人見知りです。ということで、ニコニコしながら側に寄ってきたときには、ちょっと触れ合う…程度なんです。この程度なんですが、おじいさんとしては嬉しいわけです。

■ところで、大阪の娘の自宅に向けて滋賀を出発した時、雪が降り始めました。しかし大阪に着くと雪の気配など全くなく、気持ちよく晴れていました。滋賀は、日本海側の気候と太平洋側の気候の中間地点になります。私などは、そのちょうど境目辺りに住んでいることになります。湖西は堅田から北の地域が、湖東は野洲川や愛知川のあたりから北の地域が日本海側からの影響を強く受けることになります。彦根市にある彦根地方気象台の説明によりますと、滋賀の天候の特徴は次のようになります。

滋賀県は、日本列島のほぼ中央部に位置し、周囲に1,000m前後の山脈が連なり、中央部には日本最大の琵琶湖を擁する大きな盆地です。

南は伊勢湾、北は若狭湾によって本州で一番狭くなった所に位置し、大阪湾から若狭湾に至る低地帯の一部であり、それぞれの湾から入る気流の通路となっています。このような地形の影響を受けて、各地の天候にはかなり相違があります。気候区分によると、滋賀県は日本海気候区、東海気候区及び瀬戸内海気候区が重なり合う地域となっており、準海洋性の気候を示す温和なところです。

冬(12月~2月)

12月になり、シベリア高気圧が優勢になって、西高東低の冬型の気圧配置になると、平地でも初雪(平年は12月13日)が観測され、北部は日本海側、南部は太平洋側に類似した天気になります。季節風による雪が降り始める頃、いわゆる”雪おこし”の雷が日本海側ではよく発生し、滋賀県でも北部では寒気の強いときに発雷します。

滋賀県で最も雪の降りやすい地域は北部山間部、次いで西部・東部の山間部です。これらの地域では、かなりの積雪があるところに新たに雪が積もると、なだれが発生することもあります。一方、南部の平野部ではあまり雪は降りませんが、春先に日本の南岸を低気圧が通過する場合には大雪になることもあります。

1年のうちで最低気温は1月または2月に現れます。

日本海で低気圧が発達して「春一番」が吹くと、やがて本格的な春を迎えます。

■昨日は14kmほど走りました。コースは、自宅から北上し真野・堅田を経て琵琶湖大橋を渡り、守山市にある大橋の東詰にある料金所で折り返すというコースです。琵琶湖大橋から北湖の方を眺めると、比良山系は日本海側からやってきた雪雲で山稜が覆われて見えなくなっていました。湖東の方も雪雲に覆われていた。しかし、大津の中心市街地あたりは晴れている。トップの写真をご覧ください。上段2枚の写真が、琵琶湖大橋から北側の風景です。中段は堅田の街並みと背景の山々。明らかに、上段の写真とは山の白さが違います。下段は、大津の中心市街地です。カラッと晴れています。これが日本海岸の気候と太平洋側の気候の、その境界線の風景なのです。

■そのような風景を眺めたり、途中で立ち止まって写真を撮ったりしていたので、ランニングに集中していません。最初は、1日の元旦と2日にテレビで中継されていた「箱根駅伝」に影響を受けて、最初から飛ばし気味に身体に負荷をかけて走ってみたのですが、4kmあたりできつくなってしまいました。そして、その辺りから写真のような風景が見えてきたのです。すると気持ちが緩み、風景を楽しむことに目標を切り替えることにしてしまいました(正確には、きつくなったので切り替えざるを得なかったわけですが…)。最後は、トロトロとジョギングをすることになってしまいました。まあ、「それでも、よし」ということにいたしましょう。

■そのような風景を眺めたり、途中で立ち止まって写真を撮ったりしていたので、ランニングに集中していません。最初は、1日の元旦と2日にテレビで中継されていた「箱根駅伝」に影響を受けて、最初から飛ばし気味に身体に負荷をかけて走ってみたのですが、4kmあたりできつくなってしまいました。そして、その辺りから写真のような風景が見えてきたのです。すると気持ちが緩み、風景を楽しむことに目標を切り替えることにしてしまいました(正確には、きつくなったので切り替えざるを得なかったわけですが…)。最後は、トロトロとジョギングをすることになってしまいました。まあ、「それでも、よし」ということにいたしましょう。

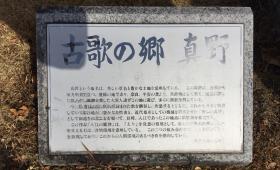

■走っているときに。堅田に隣接する真野で写真のような記念碑を見つけました。今まで横を走っていても気がつきませんでした。記念碑「古歌の郷 真野」です。岩に金属のオブジェが取り付けてあります。このオブジェは琵琶湖の定置漁具のエリ(魚編に入)ですね。古歌とは、平安時代の歌人・源俊頼の「鶉(うずら)鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の夕暮れ」という歌のことなのだろうと思います。「鶉が悲しげに鳴いている真野の入江に吹く浜風によって、尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れよ」という意味のようです。鶉の鳴き声など聞いたことはありませんが、万葉時代の表現で、恋人に捨てられて泣く女性を暗示しているとのこと。ふーん、なんとも寂しいというか、悲しい感じになりますね。で、「真野の入江」ですが、以前は、現在の真野川のあたりには深い入江があったらしいのです。江戸時代に埋め立てられた…という話しもあります。ランニングのあとで、調べてみてやっとわかりした。

■走っているときに。堅田に隣接する真野で写真のような記念碑を見つけました。今まで横を走っていても気がつきませんでした。記念碑「古歌の郷 真野」です。岩に金属のオブジェが取り付けてあります。このオブジェは琵琶湖の定置漁具のエリ(魚編に入)ですね。古歌とは、平安時代の歌人・源俊頼の「鶉(うずら)鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の夕暮れ」という歌のことなのだろうと思います。「鶉が悲しげに鳴いている真野の入江に吹く浜風によって、尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れよ」という意味のようです。鶉の鳴き声など聞いたことはありませんが、万葉時代の表現で、恋人に捨てられて泣く女性を暗示しているとのこと。ふーん、なんとも寂しいというか、悲しい感じになりますね。で、「真野の入江」ですが、以前は、現在の真野川のあたりには深い入江があったらしいのです。江戸時代に埋め立てられた…という話しもあります。ランニングのあとで、調べてみてやっとわかりした。

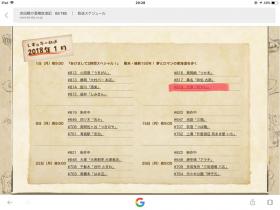

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」

■11月14日のエントリーは「吉田類の酒場放浪紀 大津『利やん』」でした。酒飲みであれば必ず知っている「吉田類の酒場放浪紀」(BS-TBS)という番組があり、その番組に、私が常連である「利やん」が取り上げられることになったのです。居酒屋界の神様が降りてきた…という感じでしょうか。

■昨日、1月1日の21時からのスペシャル番組「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」で、とうとう「利やん」が登場しました。2018年は、明治維新から150年が経つことになります。1867年に「大政奉還」が行われ、翌年の1868年が明治維新になります。今回の2時間スペシャルは、この「大政奉還」をテーマに幕末維新の痕跡が色濃く残る東海道の町々を、吉田類さんが呑み歩く…という企画のようです。そして、東海道の町々の最後の宿場町として大津が取り上げられました。「吉田類の酒場放浪記」では、全国津々浦々の酒場を吉田類さんが訪ね歩くのですが、これまで滋賀県の店はまったく取り上げられていませんでした。今回の「利やん」は、滋賀県で最初ということになります。酒飲みの世界では、とても名誉なことになると思います。

■さて、番組の内容ですが、なかなか素敵な感じでした。唯一、番組のナレーションで「兼八」という高級麦焼酎を芋焼酎と紹介してしまっていることが「あらら…」という感じなのですが、それ以外は素晴らしい内容でした。私も、酔っ払いの1人として吉田類さんと乾杯をさせていただいていました。いました…というのは、すっかりそのことを忘れてしまっていたからです。この乾杯のシーンを撮るときに、すでに酔っ払っていたんですね、きっと。

■しかし、こうやって客観的に自分を眺めると、「ああ…おじいさんが映っているわ」という感じです。自分がもうじき還暦になるということを、ひしひしと実感するわけです。この写真は、岩手県二戸市にお住いの知り合いの方が送ってくださいました。ありがとうございました。

走り初め

■昨年末の対馬への出張で風邪をひいてしまいました。熱は出ませんでしたが、痰がらみの咳が続きました。寝ているときに、突然咳が出始めて止まらなくなり、眠られないこともありました。そのような症状が治ってくると、こんどは鼻水が出るようになりました。鼻と喉と気管支との間を炎症が行ったり来たりと移動しているのです。自宅のゴミ箱は鼻をかんだティッシュでいっぱいです。まるで花粉症のようです。とはいえ、症状が軽くなってきたので、30日からゆっくり走り始めました。31日の大晦日は、少しスピードアップしました。そして、2018年の元旦は、帰省している息子と一緒に「走り初め」を行いました。棚田で有名な仰木の集落まで登って下るアップダウンのあるコース10kmを走りました。

■昨年末の対馬への出張で風邪をひいてしまいました。熱は出ませんでしたが、痰がらみの咳が続きました。寝ているときに、突然咳が出始めて止まらなくなり、眠られないこともありました。そのような症状が治ってくると、こんどは鼻水が出るようになりました。鼻と喉と気管支との間を炎症が行ったり来たりと移動しているのです。自宅のゴミ箱は鼻をかんだティッシュでいっぱいです。まるで花粉症のようです。とはいえ、症状が軽くなってきたので、30日からゆっくり走り始めました。31日の大晦日は、少しスピードアップしました。そして、2018年の元旦は、帰省している息子と一緒に「走り初め」を行いました。棚田で有名な仰木の集落まで登って下るアップダウンのあるコース10kmを走りました。

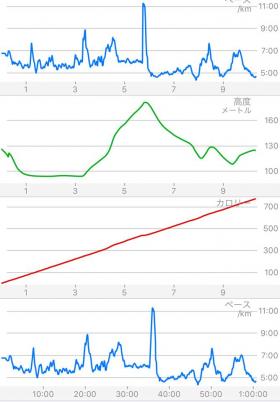

■調子が出てきたので、息子と一緒に走った元旦の「走り初め」では、風邪を引く前のスピードに戻しました。少しずつ調子が戻ってきました。といっても、相変わらずのスピードでしかありません。3kmを過ぎて遅くなっているのは信号待ちのためです。5kmの前で遅くなっているのは坂道が急だから。そして6分あたりで異様に遅くなっているのは、コースのピークになる仰木の集落で息子と一緒に記念写真を撮ったからです。ホノルルマラソンも息子と一緒ゴールしましたが、一緒に練習できることも滅多にないことでしょうから。ということで、ちょっと無理を言って一緒に写ってもらいました。しかしこの写真で私は、いったい何処を見ているんでしょうね…。さて問題のスピードなのですが、登りと下りを平均すると5:47/kmになりました。フラットな平地だともう少し速く走ることができるはずですが、まずは5:30/kmあたりまでスピードアップできればと思っています。ペース走等、もっと負荷をかけて走らないとスピードは上がらないのかもしれませんね。以前は、坂道ダッシュのようなこともしていたので、もう少し研究してみることにします。

■調子が出てきたので、息子と一緒に走った元旦の「走り初め」では、風邪を引く前のスピードに戻しました。少しずつ調子が戻ってきました。といっても、相変わらずのスピードでしかありません。3kmを過ぎて遅くなっているのは信号待ちのためです。5kmの前で遅くなっているのは坂道が急だから。そして6分あたりで異様に遅くなっているのは、コースのピークになる仰木の集落で息子と一緒に記念写真を撮ったからです。ホノルルマラソンも息子と一緒ゴールしましたが、一緒に練習できることも滅多にないことでしょうから。ということで、ちょっと無理を言って一緒に写ってもらいました。しかしこの写真で私は、いったい何処を見ているんでしょうね…。さて問題のスピードなのですが、登りと下りを平均すると5:47/kmになりました。フラットな平地だともう少し速く走ることができるはずですが、まずは5:30/kmあたりまでスピードアップできればと思っています。ペース走等、もっと負荷をかけて走らないとスピードは上がらないのかもしれませんね。以前は、坂道ダッシュのようなこともしていたので、もう少し研究してみることにします。

■今年の目標は、月に180kmから200km走ることです。月間200km以上を走ると故障が多くなるとよく聞きます。ということで、月間200kmまでなのです。もっとも、こんなことを気にせずガンガン平気で走っておられる方たちもいらっしゃいます。私の場合は、身体的にも時間的にもこの程度が限界かなと思っています。ただし、距離を走ってもスピードはこれ以上あまりアップしそうにないので、できれば、スピードをアップするための練習にも取り組みたいと思います。なかなか時間が取れないので、練習の工夫が必要になります。さて、どうしたものでしょうね。研究をしてみます。月に180kmから200km走ると、年間では2,160km〜2,400kmになります。ちなみに、どれくらいの距離かというと、北海道の稚内から福岡県の博多駅までが、有料道路を使って2,377 kmです。結構な距離ですね。加えて、フルマラソンに最低1回は参加することを目標にしようと思います。目標がないと、なかなか練習に励むこともできませんので。

■今年の目標は、月に180kmから200km走ることです。月間200km以上を走ると故障が多くなるとよく聞きます。ということで、月間200kmまでなのです。もっとも、こんなことを気にせずガンガン平気で走っておられる方たちもいらっしゃいます。私の場合は、身体的にも時間的にもこの程度が限界かなと思っています。ただし、距離を走ってもスピードはこれ以上あまりアップしそうにないので、できれば、スピードをアップするための練習にも取り組みたいと思います。なかなか時間が取れないので、練習の工夫が必要になります。さて、どうしたものでしょうね。研究をしてみます。月に180kmから200km走ると、年間では2,160km〜2,400kmになります。ちなみに、どれくらいの距離かというと、北海道の稚内から福岡県の博多駅までが、有料道路を使って2,377 kmです。結構な距離ですね。加えて、フルマラソンに最低1回は参加することを目標にしようと思います。目標がないと、なかなか練習に励むこともできませんので。

■もちろん、マラソンとは別に10月に開催される「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に今年も参加したいと思います。ただ、今年の反省ですが、ランニングとウォーキングとでは練習の内容が全然違ってくるので、この両方をどのように両立させるかですね。今年の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」には、京都大学大学院・地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林の西前研究室の皆さんが参加してくださるようです。西前研究室にはたくさんの留学生が在籍していますが、強い関心を持っておられるとのこと。ぜひ、一緒に参加しましょう。

2018 新年のご挨拶

■新年明けましておめでとうございます‼︎ 元旦の朝は、自宅近くの公園から初日の出を拝みました。琵琶湖(南湖)の対岸に見える三上山から登る初日の出です。私が暮らしている界隈のベストポジションらしいです。みなさん、今年もよろしくお願いいたします。

■昨年、2017年は、私にとって特別な年になりました。初孫である「ひな子」が3月に誕生しました。「孫ができるってこういうことなのか…」、「おじいさんになるってこういうことなのか…」、そのような思いとともに、日々、幸せを実感することができました。

■昨年、2017年は、私にとって特別な年になりました。初孫である「ひな子」が3月に誕生しました。「孫ができるってこういうことなのか…」、「おじいさんになるってこういうことなのか…」、そのような思いとともに、日々、幸せを実感することができました。

■右の写真は、誕生した ひな子 と対面した時のものです。老眼のためデコ眼鏡をした直後だったので(手元の文字を読むときに眼鏡を額にあげること)、額に凹みができていますが、まあ無視してください。上の写真についても説明します。娘夫婦が毎月の孫の成長をハガキのカレンダーにして送ってくれています。それを、壁に飾っています。こうすると、孫が可愛く成長していることが一目でわかります。「HINAKO」の名前の看板は私が作りました。「N」の文字。本当は裏にして、なおかつ上下反対にしなければならなかったのに…おじいさんの私は間違えてしまいました。ごめんね、ひなちゃん。

■いよいよ今年は還暦です。自分が還暦を迎えることに戸惑いがありますが、まあ、おじいさんになったことでもありますし、当然のことですかね。60歳ということは数え年では61歳。いわゆる「本厄」の年なんだそうです。こういう類のことは、あまり気にしない方なのですが、それでも年齢が60の大台に乗るわけですから、健康にはこれまで以上に注意する必要があるでしょう。健康であることと間接的には関係していると思うのですが、昨年は12月に「ホノルルマラソン」を完走することができました。4時間41分52秒と、なんとも凡庸な記録なのですが、一応、自己記録を更新することができました。また、10月には、琵琶湖畔を長浜から南郷の洗堰を経由して雄琴温泉まで100kmを歩く「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)に参加し、完歩することができました。昨年の完歩に続いて2回目になります。還暦ということで、いよいよ「翁」の世界の入り口に立つわけですが、引き続き身体を鍛えていければと思います。老人ホームに入所している寝たきりの老母を見舞いながら、 そして8年前に病気で亡くなった父のことも含めて、両親を反面教師にしつつ、健康はもちろんのこと、体力や筋肉もきちんと維持しながら歳をとらなければと思っています。

■いよいよ今年は還暦です。自分が還暦を迎えることに戸惑いがありますが、まあ、おじいさんになったことでもありますし、当然のことですかね。60歳ということは数え年では61歳。いわゆる「本厄」の年なんだそうです。こういう類のことは、あまり気にしない方なのですが、それでも年齢が60の大台に乗るわけですから、健康にはこれまで以上に注意する必要があるでしょう。健康であることと間接的には関係していると思うのですが、昨年は12月に「ホノルルマラソン」を完走することができました。4時間41分52秒と、なんとも凡庸な記録なのですが、一応、自己記録を更新することができました。また、10月には、琵琶湖畔を長浜から南郷の洗堰を経由して雄琴温泉まで100kmを歩く「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)に参加し、完歩することができました。昨年の完歩に続いて2回目になります。還暦ということで、いよいよ「翁」の世界の入り口に立つわけですが、引き続き身体を鍛えていければと思います。老人ホームに入所している寝たきりの老母を見舞いながら、 そして8年前に病気で亡くなった父のことも含めて、両親を反面教師にしつつ、健康はもちろんのこと、体力や筋肉もきちんと維持しながら歳をとらなければと思っています。

■目標の1つは、孫が成人した時に、つまり私が80歳になった時に、一緒に大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に呑みにいけるように健康を維持しておくことです。もう1つは、いつの日か孫と一緒にマラソンを走ることです。フルマラソンは無理かもしれませんが、ハーフマラソンを一緒に走るぐらいの体力は維持しておきたいと思います。こういう目標は、今の自分にとっては単純ですがわかりやすいものなのです。

■仕事では、総合地球環境学研究所のプロジェクト、世界農業遺産のプロジェクト、琵琶湖の水草問題のプロジェクトに取り組むことができました。年末には「学生ラボ」という企画も飛び出してきました。幸せな1年だったと思います。4月からは「大津エンバワねっと」の担当に復活しますが、地域の皆さんと一緒に、新たな「エンバワねっと」を目指して行ければと思います。以下は、私が利用している「ほぼ日手帳」が提供してくれた「新春!手帳みくじ2018」からのメッセージです。まあ、「お遊び」の類なのですが、メッセージが気に入ったので、以下に残しておこうと思います。

出てきた一文字は「亀」。

ことしのあなたはマイペースに進んでいくことが、

運を呼び込んでくれる年のよう。

横を見るのではなく

ただただ自分の道をすすめば、

いきたいところにたどりつく。

大切なのは、やるべきことをできているかどうか。

変化がとくにないように見えても

「‥‥あ、こんなに前に進んでた!」

と思えるときがきっとくるので、

どっしり構えておきましょう。

健康運も、ことしはよさそう。

一年を気持ちよく過ごせそうです。

ノースショアと移民

■なかなか更新できません。以下は、まずは写真だけアップしたもの。文章も、相当の時間差ですがアップしておくことにします。

■12月10日の前日の話しです。ホノルルマラソン本番を前に、ゆっくり身体を休めるべきだったかもしれませんが、ホノルルマラソンを走る息子も一緒に、家族でオアフ島の歴史を訪ねるツアーに参加することにしました。最初に訪れたのは、「ハワイアンタロ・ファーム」。ハワイアンの子どもたちが、自分たちの歴史を学ぶための場所でもあるそうです。

■ハワイの礼装の際に使うネックレスは、ククイの木の実でできています。ククイの木の実は、たくさんの油が含まれていることから、芯にその実を突き刺して火をつけてロウソクの代わりに使っていたそうです。この「ハワイアタロ・ファーム」はタロイモの農場です。地下水が吹き出しています。オアフ島の西側にあるワイアナエ山脈に降った雨水が地下に浸透し、ゆっくり時間をかけて麓の地域に吹き出してきているのです。この農場は、その湧き水を利用しているのです。農場からは、ワイアナエ山脈が見えました。独特の形をしています。ハワイの島々は火山島なのですが、それが風雨で削られて、独特の地形を形作っているのです。「ハワイアンタロ・ファーム」の後は、かつて砂糖工場の後に移動しました。

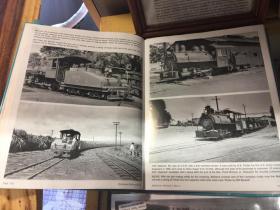

■ノースショアと呼ばれる地域は、かつて広大なサトウキビ畑が広がっていました。明治初期、日系人をはじめとするハワイに移民してきた人びとが、このサトウキビ畑の農業労働者として雇用されました。今回のツアーのガイドさんからは、非常に劣悪な条件だったとお聞きしました。そのサトウキビ畑で生産されたサトウキビから精製された砂糖は、アメリカ本土に送られていました。しかし、南米からもっと安い砂糖が輸入されるようになります。そして、ハワイの砂糖産業は没落していくことになりました。今日は、そのようなノースショアの歴史を知ることのできる本も入手できました。ちゃんと勉強をしてみようと思います

■ところで、今日、訪れたのは、そのような砂糖工場の跡を使った観光施設です。現在は、コーヒーの生産工場と、ハワイ風のトロピカルな石鹸の生産工場になっています。本当は、私たち観光客としてお金を落としていって欲しいのでしょうが、何も買わずに、工場内に展示されたこの工場の古写真を眺めていました。それらの写真からは、この地域の土地の履歴を窺い知ることができました。そして、建物の外に出て遠くのワイアナエ山脈を眺めました。移民労働者のいた頃のことに思いを馳せて、今日1日、この風景をずっと眺めていたい気持ちになりました。

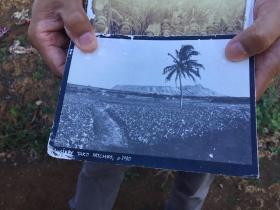

■ガイドさんからも、古い写真を見せていただきました。下から2段目の右側。ワイキキです。有名な観光地のワイキキの風景とは全く違います。これは1910年頃に撮った写真のようです。一面、農地です。向こうにダイヤモンドヘッドの山が見えます。ワイキキとは、「水が湧くところ」という意味なのだそうです。元々は、タロイモの栽培や養魚が行われていたと聞きました。しかし、20世紀に入ると白人が土地を私有するようになります(もともと、ハワイには私的所有権の発想がありませんでした)。そして、ワイキキは観光地として開発されていきます。ワイキキビーチは有名ですが、あの砂浜もよそから運んできたものなのだそうです。ハワイ・ワイキキのイメージは、20世紀以降の観光開発の中で作られてきたものなのですね。下から2段目右側の写真は、ハワイが世界中で常夏の楽園としてイメージされるようになる以前のものということになります。

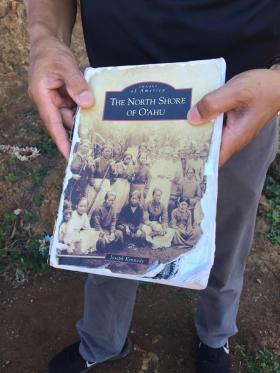

■最下段の右側。ガイドさんが勉強された本です。『IMAGES of America THE NORTH SHORE OF O’AHU』。ガイドさんにお聞きしたとろ、もう入手は難しいのではないかとのことでしたが、あるお土産物店で偶然に見つけてすぐに購入しました。帰国してAmazonで調べると、まだ購入できますね(な〜んだ…)。表紙の解説によると、サトウキビのプランテーションの労働者とのことですが、少なくともここには5つのエスニックグループが写っているようです。もちろん、日系移民も写っています。