滋賀県人会

◾️昨晩は、職場の滋賀県人会が、京都の「石長松菊園」で開催されました。少し前に開催されたのは兵庫県人会ですが、今回は滋賀県人会です。3年前に滋賀・大津に転居したことで入会をさせていただきました。もうひとつ、参加している県人会には奈良県人会もあるのですが、今回は出張と重なり出席できません。残念です。昨晩も、私の職場の皆さんはよくご存知のように、例の「新入会員の儀式」が行われました。もう、なんというのでしょう、ある職員の方がおっしゃっておられましたが、平成も終わろうとしているのに、いまだに昭和の香り満載の…まあ、そのような儀式です。これまでと違うところは、「日本農学賞」を受賞された伏木亨先生(農学部)の入会だったことです。和食の出汁や旨味の研究で知られた大変有名な伏木先生なのですが、その伏木先生でも、県人会のルールに則り厳粛に入会の儀式が執り行われました。いろいろ冗談のような経過はありましたが、もちろん、入会は承認されました。農学部の皆さんは、県人会の中で一大勢力になっています。すごいですね。農学部の皆さんは、昭和の香り満載の儀式も楽しんでおられます。県人会の雰囲気も変わったかな。

◾️その伏木先生、県人会の際に、わざわざ私のところにやってこられて、「『吉田類の酒場放浪記』を視ましたよ」と伝えてくださいました。昨年のお正月に特番で放送された、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の放送分を最近の再放送でご覧になったようです。同じように、総務局長を最後に退職された長野了法さんも、「視ましたよ」と言いに来てくださいました。さすが「吉田類の酒場放浪記」ですね!お2人に「利やん」のことを知っていただき、私としてはとても嬉しいです。以下は、「利やん」での取材の様子と正月の特番に関するエントリーです。

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」

◾️県人会が終わり、多くの皆さんは二次会に移動されましたが、私は1人でアイリッシュバーに入り、ちょっとだけアイリッシュウイスキーをいただき、帰宅しました。県人会の会場のそばにあるお店です。写真は本文とは何も関係ありません。帰り道、ちょっと素敵な雰囲気なので撮ってみました。

「日本農業遺産」「世界農業遺産」のお祝い

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに、「日本農業遺産」に認定されたことについては、このブログでお伝えいたしました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員をはじめとする関係者の皆さん、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんが力を合わせて取り組みが結実したこと、おめでとうございます。アドバイザーとして申請作業を支援させていただいた私も、大変幸せな気持ちになっています。ただし、まだ道半ばです。これから世界農業遺産として認定いただけるようにさらに努力を継続していかねばなりせんし、もし、仮に世界農業遺産に認定いただけたとしたら、今度はその価値を活かす様々な取り組みをさらに前進させなければなりません。世界農業遺産自体の申請は、農政水産部が所管されていますが、もし認定されたとすれば、琵琶湖環境部や商工労働部との緊密な連携、県内の諸団体との連携、そしてそれらの連携に基づいた様々な事業の展開が必要になってくるのではないかと思います。

◾️昨日は、「世界農業遺産」への認定申請承認と「日本農業遺産」認定をお祝いして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いの会が開催されました。農政水産部の職員の皆さんが中心ですが、その中には、「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」を一緒に歩いてくださった方もおられます。昨日は、嬉しすぎて皆さん相当お酒を飲まれました。その様子が写真にも出ているかな。ということで、写真はちょっとトリミング…してあります。もっとも、昨日は単に飲むだけでなく、県の職員の皆さんと、「世界農業遺産」に関連して2つの事業モデルについて相談をすることができました。実現したらいいなあと思います。多くの皆さんと楽しい夢(妄想)を語り合えば、100の夢(妄想)のうち3程度は実現するのではないだろうか…、いつもそのように思っています。

◾️この日のお祝いの会では、美味しい鮒寿司が披露されました。私も職員の皆さんと一緒にお相伴にあずかることができた。知事と技監のお手製の鮒寿司です。ありがとうございました。どちらもとても美味しい鮒寿司だったけれど、私の好みからすると、旨味が口の中によりふわっと広がった技監の鮒寿司の方にやや気持ちは傾いた。なのですが、やはり両方とも美味しかったです。

龍谷大学新月会in 加賀屋京都店

◾️年末もそうですが、年度末が近づいてくるといろいろ仕事が増えます。特に、学外の仕事が増えます。18日(月)は、午前中が京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所研究所で、内湖ワーキンググループの研究会議。午後からは滋賀県の草津市に移動して、平和堂財団夏原グラントの会議でした。ただし、増えるのは仕事だけではありません。楽しい集まりも増えます。この日の晩は「龍谷大学新月会」でした。龍谷大学の教職員で、兵庫県の西宮にある関西学院大学を卒業された方たちの集まりです。職場の同窓会ですね。私の知る限り、私の職場にはそのような他大学の同窓組織はないように思います。関西大学出身の方たちは結構おられるように思いますが、今のところ関西学院大学出身者の「新月会」だけです。会員は11名程度ですが、この日は、年度末のご多用の中、8名の方がお集まりくださいました。会場は、JR京都駅ビル内伊勢丹にある「加賀屋京都店」でした。京都タワーの見える部屋で、3月末でご退職される事務職員の方を慰労する送別会でもありました。もちろん、新月会会長のスピリチュアルな話題で、めちゃくちゃ盛り上がる会にもなりました。不思議なことが世の中にはあるものですね。

◾️次回は夏になります。できれば母校のエールを叫び、そして校歌を歌える会場が良いですね。「仰げば星斗欄干として、悠久の真理を囁き…」で、「空の翼」です。関学出身の方にしかわからない話ですみません。今回はお上品なお店で、それができませんでした。そして次次回ですが、みんなで「甲子園ボウル」(全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦)を観戦しようということになっています。皆さん龍谷大学の教職員なので、その甲子園ボウルの出場をかけて職場の龍谷大学シーホースと母校の関学ファイターズが対決する試合を、どちらを応援するのか悩みながら観戦してみたいというのが本音ですが、今のところ実現しそうにありません(頑張れ龍谷大学)。昨晩は、我が家にある大学の卒業アルバムを持参しました(重かったけど…)。これも盛り上がりました。できれば次回は、お若い方たちのアルバムを拝見したいです。ちなみに、私の時代の卒業アルバムでは、女子学生の多くは⁈「聖子ちゃんカット」です。

知事公館から兵庫県人会へ。

◾️ひとつ前のエントリーと重なりますが、滋賀県が農水省に申請していた「森・里・湖(うみ)に育まれた 漁業と農業が織り成す 琵琶湖システム 」が、昨日「日本農業遺産」に認定され、加えて「世界農業遺産認定」にむけた国連FAOへの申請が承認されました。ということで、夕方、県庁に隣接する滋賀県公館で、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の会長・三日月大造知事から、認定について関係者への報告が行われました。私も農政課からお知らせをいただき、急遽、参加してきました。滋賀県からは、その様子がfacebookに投稿されましたのでシェアします。最後に知事の呼びかけで始まった胴上げ、この方は事務局の中心となって獅子奮迅の活躍をされてきた青田朋恵さんです。青田さん、おめでとう。ほんまによかったね〜。今回の知事による報告、NHKの夕方の滋賀県のニュースでは、トップで報道されました。「日本農業遺産」や「世界農業遺産」それ自体は、大切なステップですが、最後はその向こうにある「本物の目標=琵琶湖システムを未来へ」に向かって関係者の皆さんと力を合わせてまいります。まずはおめでたいです。「必ず申請が認められる」と信じて申請準備のお手伝いをしてきましたが、「日本農業遺産」に認定され「世界農業遺産認定」の申請が承認されたことで、正直、ほっといたしました。

◾️すぐにリンクが切れてしまうと思いますが、中日新聞とNHK大津放送局のニュースを以下でご覧いただけます。

「琵琶湖の漁業や農業、日本農業遺産に 関係者喜び」(中日新聞)

「びわ湖伝統農漁業「農業遺産」に」(NHK大津放送局)

◾️知事公館で行われた「日本農業遺産」「世界農業遺産」の報告のあとは、京都に移動しました。そして職場の「兵庫県人会」に参加しました。会場は、「Italian BAR KIMURAYA 京都駅前店」です。市川陽一会長(理工学部)の乾杯のご発声とともに始まり、尼崎、神戸、明石、丹波篠山、豊岡…兵庫県内各地出身の皆さんと楽しい(爆笑の)時間を過ごすことができました。次回は夏になります。明石で開催される予定です。これまでも兵庫県人会では、甲子園球場での野球観戦、丹波篠山で牡丹鍋を楽しむドライブ等を実施してきましたが、次回は、明石の天文台、玉子焼き(明石焼き)、そして魚の棚(うおんたな)で瀬戸内や明石海峡で獲れた魚を楽しむ予定です。

母校同窓会滋賀支部「湖東・湖北ブロック」の新年会

今年初めての「利やん」

◾️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。TVの「酒場放浪記」で有名な吉田類さんもやってきた滋賀の居酒屋の名店です。毎週、欠かさず通っている大切な「サードプレイス」です。なのですが、5日に母を亡くしたこともあり、3週間ぶりの訪問になりました。新年、お店は7日から始まりました。ご常連の皆さんが続々とやってこられるなか、私がやってこなかったことから、お店のスタッフの皆さんには心配をおかけしたようです。大丈夫、亡くなった母の様々な手続きも見通しが立ってきたので、また通わせていただきます。「利やん」の年明けは、まずは樽酒からです。滋賀県の石部の酒「香の泉」を、ご常連のお一人と楽しみました。

◾️今日は、そうやってひしぶりの「利やん」でゆったりしていると、なんと市民団体「水草は宝の山」に一緒に取り組んでいる「近江ディアイ」の藤澤栄一さんが来店されました。そして、もうじき立ち上げる予定になっているNPO法人「琵琶故知新」のことについて諸々の相談を行いました。NPO法人「琵琶故知新」では、琵琶湖に関わって活動する団体や、琵琶湖に関心を持っている方たちの「つながり」を生み出すためにユニークな取り組みを展開する予定です。近いうちに、このブログでもお知らせすることができるのではないかと思います。

「ピワポイント」の作戦会議と古民家カフェ

■昨日の午前中、琵琶湖南湖の水草の有効利用する仕組みづくりを目指す市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の打ち合わせを、「コラボしが21」の会議室で行いました。出席されたのは、琵琶湖汽船の川戸良幸さん、近江ディアイの藤澤 栄一さん、きよみ荘の山田 英二さん、そして(株)DIIIGの秋國寛さんと私です。昨日の打ち合わせでは、「ビワポイント」という新たに仕組みを立ち上げる作戦を練りました。そのうちに、「水宝山」の会議でも他の皆さんと一緒に議論できそうなレベルまできました。この「ビワポイント」、琵琶湖の周囲で、琵琶湖を中心とした滋賀の環境を保全していくために、多様な主体(組織や団体)が持続可能な形で、互いに支え合って活動を展開していけるように支援するための仕組みです。これは川戸さんの表現ですが、言い換えれば、「善意」(利他の精神)・「誠意」(共感する心)・「熱意」(持続可能な社会の礎)が伴った「社会的連帯」を強化していくための仕組みを構築したいのです。現段階では、まだきちんと説明するわけにはいかないので、「なんのこっちゃら…」ですよね。新年度には、この仕組みについて、詳しく報告できると思います。

■「コラボしが21」での作戦会議の後は、近くで昼食をとりました。古民家を改装したカフェ「古民家カフェSORA」のランチをいただきました。こちらの「古民家カフェSORA」は、東海道沿い、松尾芭蕉の墓があることで知られる義仲寺の、少し大津駅寄りの場所にあります。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の奥様が、お子さんたちの結婚で繋がった親戚の奥様たちと運営されています。写真は、ランチの写真です。大きなおにぎり2つ、豚汁、南蛮漬け、厚揚げと那須の煮物、ブロッコリーのお浸し、日野菜の漬物。身体に優しいことが、写真からも伝えってくると思います。美味しかった。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。ホームページは、こちらです。

第13回「龍谷大学餃子研究会」

◾︎昨日は、夕方に瀬田キャンパスで「学生まちづくりLaboratory」のミーティングがありました。そのミーティング終了後、直ちに、阪急桂駅に向かいました。第13回「龍谷大学餃子研究会」が開催されたからです。私は、(なんちゃって)会長なので遅れるわけにはいかないこともあり、必死のパッチでたどり着きました。今回は正会員が仕事や所用により3名欠席でしたが、2名の準会員の皆さんにご参加いただけました。さて、この研究会の回数なんですが、facebookでは、今年の夏に開催された第11回の報告を行なっています。その後記録は残っていないものの、龍谷大学深草キャンパス横の「新華」でも開催しました。ということで、今回は13回です。会長権限で勝手に、そういうことにします。これまでの研究会の軌跡?!については、「Categories」の中にある「龍谷大学餃子研究会」をクリックして過去のエントリーをご覧いただければと思います。このブログでは8回までしか報告していませんね…。すみません。今後は、毎回きちんとエントリーできるように、努力いたします。

◾︎この研究会、もちろん餃子付きの人たちが集まっているのですが、もちろん志を持って集まっています。以前のエントリーにこんなこと書いています。

餃子という食品は完全栄養食品だといわれています。あの一包みの餃子に、人間が生きていく上で必要な様々な栄養素が入っているというのです。細かな栄養学的なことはわかりませんが、いろんな食材からできています。それが美味しいハーモニーを奏でているわけです。餡の中の、豚肉の旨味、野菜の甘み、そしてそれらの味を引き立てるニラ、そして香辛料のニンニクやショウガ。その餡を包む皮は小麦粉から作られていますが、この皮が、餡の美味しさを包み込んでくれます。どれかひとつでも欠けてしまうと、餃子の美味しさは消えてしまいます。

会長として簡単な挨拶をしました。「私たちの職場も、餃子のように様々な能力を持った人の持ち味が生かされて、最高の味にまとまっていくといいな〜!」、まあそのような内容の挨拶です。そうすると、研究会のO会員が「私は、皮を閉じる時の片栗粉がええです」とおっしゃったのです。おお!!、皮を閉じる時に糊の役目を果たす、あの片栗粉ですか!! これはすごい発言ですね。片栗粉は餃子を食べる時に気にしません。自らの存在感を完全に消してしまっています。しかし、片栗粉がなければ、餃子を焼いている間に、餡の複雑な美味しさは全て外に流れていってしまいます。徹底した「黒子」の役割を果たしています。豚肉や野菜、そして皮のように存在感はありませんが、片栗粉があってこその餃子なのです。いい話しを聞かせてもらいました。

◾︎というわけでして、今回は、初めての企画として比較研究を行いました。まずは、阪急桂駅前の「大阪王将」。ここでは、通常の焼餃子に加え、ピリ辛の焼き餃子や水餃子、そして点心の類もいただきました。こちらのお店の焼き餃子の特徴は皮にあります。皮がかなりしっかりしていました。それに対して餡は控え目。この特徴はこのお店だけなのか、「大阪王将」全店でもそうなのか、その辺りはよくわかりません。

◾︎2軒目は、阪急大宮駅そばの「餃子の王将」1号店です。ここは、王将の餃子発祥の地でもあります。このことは大変有名なのですが、この1号店に来るのは初めでした。にもかかわらず、なんというか1軒目で飛ばしすぎて、あまり胃袋に余裕がありませんでした。頼んだのは、焼き餃子の「よく焼き」「普通焼」「両面焼」です。はい、頑張って味わいました。研究会全員の意見が一致しましたが、1号店の「よく焼き」、大変美味しくいただきました。皮と餡と焼き加減の見事なアンサンブル、さすがでした。街の噂でも、1号店の餃子は他とは違う…ということをよく耳にしますが、噂通りでした‼️さすがにこれだけ餃子をいただくと、相当胃袋は苦しいわけなのですが、準会員のMさんは、さらに炒飯とラーメンをオーダーされました。(私たちはお腹いっぱいで許して欲しいのですが)、丁寧に他の会員の皆さんにも小皿でお裾分けをされました。Mさん、スレンダーなんですけど、食べる量がすごい😓。半端ないって。

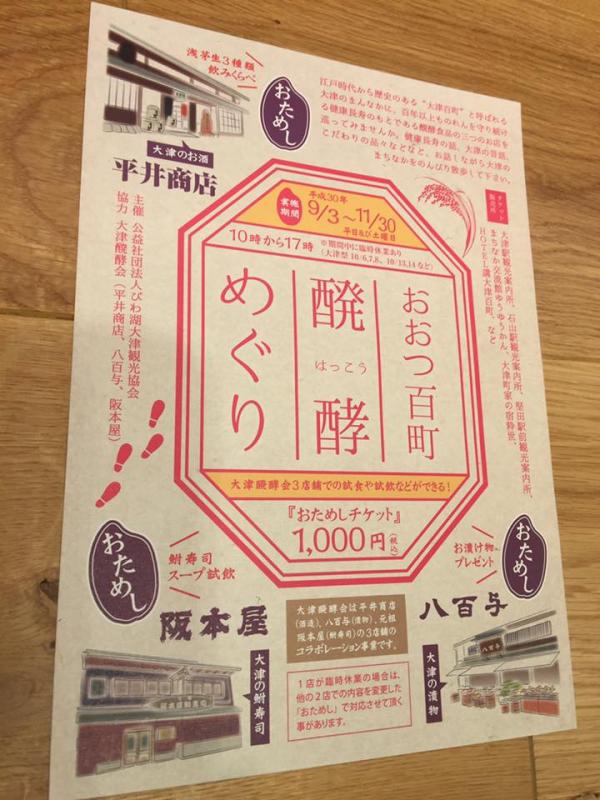

おおつ百町発酵めぐり

■大津のまちなかで、こんなコラボレーションが行われているようです。酒蔵、鮒寿司屋、漬物屋、この3つのお店のコラボレーションです。いずれのお店も、古い歴史を持つ老舗になります。この3軒の老舗には、それぞれ若い跡取りの方達がおられます。その跡取りの方達が、「発酵」をキーワードに横につながり、これまでも様々なイベントに出店されてきました。今回は、これまで積み重ねてこられた実績の、次のステージを狙っておられるのではないかと思っています。阪本屋さんでは、「鮒寿司のスープ」を試飲できるようです。どんな味なのか気になります。滋賀県では、鮒寿司の頭と尻尾にお湯や昆布だしかけて、お吸い物にしますので、ひょっとして、それに近い味かも…と想像していますが、実際のところはどうなんでしょう。

鉄道ファンとの交流

◾️昨晩は、facebookの鉄道ファンのグループに所属されている「鉄道愛」に溢れる皆さんと、大津で飲み会でした。わざわざ、都合をつけて関東方面かお越しの方もお2人。流行りの言葉でいえば「半端ないって」という感じです。

◾️一次会は浜大津の交差点にある「駅前酒場 御蔵」でした。店内の入り口付近のテーブルに陣取りました。ここからは、京阪電車京津線と石山坂本線を走る電車の姿と音を堪能することができるからです。京阪電車を視界に入れて、近江の食と酒を楽しみつつテツテツ談義です。私のような、なんちゃって…な鉄道ファンはたじたじの(つまり、専門的すぎてよくわからない…)熱いやり取りがありました。でも、私のような者からの質問にも、とても丁寧に解説してくださる紳士な皆様ばかりです。大変、ありがたかったです。

◾️二次会はジャズバー「パーンの笛」。このテツテツなみなさんの仲間で、『乗らずに死ねるか』や『すごいぞ!私鉄王国・関西』の著者でもある故・黒田一樹さんを偲びつつ、ビールをいただきました。ずいぶん昔に、偶然に、このジャズバーで黒田さんと出会ったのです。すごい人がいるものだと、とても驚きました。

◾️締めの三次会はいつもの大津駅前の居酒屋「利やん」。名物「だし巻き豆腐」と「おでん」を楽しみました。関東方面からはお2人が参加されました。すごいと思います。お1人は大津泊でしたが、もうお1人はなんと夜行バスで戻られました。仲間との鉄道愛を育むために、わざわざ大津にまでお越し下さったことに、心より感謝いたします。