他力本願

■瀬田キャンパスに通学されている学生の皆さんのうち、おそらく社会学部と先端理工学部の皆さんは、バス停を降りて1号館の方に向かわれるでしょう。バス停から横断歩道を渡るとこの写真のような掲示板があります。私は、この掲示板から伝えられるメッセージを楽しみにしています。立ち止まって読むようにしています。新年度最初の掲示は、「他力本願」です。龍谷大学は浄土真宗本願寺派の宗門校ですが、その浄土真宗にとってとても大切な言葉が、この「他力本願」です。皆さんも、ぜひ一度立ち止まってご覧ください。

■新入生の皆さんのために、大学のホームページには[uri=https://www.ryukoku.ac.jp/freshers/]特設サイト[/url]が設けられています。そこには、学長からのメッセージと、先輩が西本願寺を案内する動画が期間限定ですがご覧になることができます。

瀬田キャンパスの入学式

■昨日は大学本部のある深草キャンパスで入学式が行われました。そして今日は、瀬田キャンパスの入学式です。瀬田キャンパスには3つ学部があります。私の勤務する社会学部の入学式は2番目でした。とはいっても、コロナのために、学部長と研究科長以外の教員はオンラインでの参加になりました。3番目の農学部の入学式の前には、キャンパスでは新入生を歓迎するパレードが行われ、吹奏楽部も参加しました。部員の皆さん、張り切って演奏されていました。加えて、昨日から各学部の入学式の時にも演奏をおこなっています。

■吹奏楽部は、大学の大切な式典を支えるために大活躍しています。コロナのため演奏する機会がぐんと減ってしまった中で、このような演奏の「場」を与えていただけることに、感謝していることでしょう。新型コロナ感染が再び拡大しようとしているこの時期に、なんとか入学式を行うことができました。よかったです。また、昨年度入学された、現在2回生の学生の皆さんのために入学式が行われます。私も含めて多くの皆さんが、「毎年当たり前のようにできていたことが、実は当たり前でなく、大変有難いことなのだ」と改めて気づかれたのではないでしょうか。

校友会報92号

広報誌「龍谷」No.91

■広報誌「龍谷」のデジタル版です。メールで連絡がありました。皆さんも、ぜひご覧ください。

今回の広報誌「龍谷」91号では、入澤崇学長と女優のサヘル・ローズさんとの対談や、コロナ禍で活動自粛を余儀なくされる中、課外活動の輝かしい結果を残した学生や、様々な活動・研究に取り組む学生・教員について紹介しています。

また2020年度からスタートした本学の将来計画「基本構想400」のビジョンをより明確に浸透させていくために、今春よりこれまで推進してきた本学のブランディングを一部アップデートします。それに合わせて広報誌「龍谷」91号より、デザインを一新いたしました。

深草界隈を散策(2)

■「深草界隈を散策(1)」の続きです。普段ですと、深草橋のところまで歩き、そこからは京阪龍谷大前深草駅の構内を抜けて、深草キャンパスの東門から入るのですが、今はコロナ対策で入り口は1箇所、キャンパスの南側から入ることになっています。そのため、もう少し先の砂川橋まで歩き、そこで右に曲がり中山稲荷線を師団街道を超えてキャンパスの南側の入り口まで歩きました。この道路は、以前は、第一軍道と呼ばれていました。この第一軍道は、戦前、陸軍第十六師団の錬兵場と師団駐屯地とを結ぶ道路だったそうです。このあたりは、陸軍の土地だったのです。また、いつか陸軍をテーマに散策をしてみたいと思います。

■途中、桜が大変印象深く咲いていました。特に、鉄道ファンには嬉しい風景が見られます。「ゆる鉄」で有名な写真家・中井精也さん風の写真が撮れました。

還暦の祝い

■プライベートなことですみません。先週の土曜日、大阪に暮らしている息子が、母親の還暦のプレゼントをしたいということで、京都の寺町通からちょっと入ったところにある「ビストロ ベルヴィル」へ行きました。還暦のお祝いの会自体は、娘夫婦と息子で昨年の秋にしてくれたのですが、息子は、きちんと個人的にプレゼントができていないことを気にしていたようです。ちなみに還暦はとっくの昔に過ぎ去った父親(私)も、お祝いの席に同席させてもらいました。

■プライベートなことですみません。先週の土曜日、大阪に暮らしている息子が、母親の還暦のプレゼントをしたいということで、京都の寺町通からちょっと入ったところにある「ビストロ ベルヴィル」へ行きました。還暦のお祝いの会自体は、娘夫婦と息子で昨年の秋にしてくれたのですが、息子は、きちんと個人的にプレゼントができていないことを気にしていたようです。ちなみに還暦はとっくの昔に過ぎ去った父親(私)も、お祝いの席に同席させてもらいました。

■ここは、フランスの郷土料理?のお店らしいです。息子とはワインもいただきました。コロナでどこにもいけないけれど、せめて食事だけでも、外国の普段食べない変わった料理を…ということで、このお店を選んでくれたようです。「ああ、息子にご馳走してもらえるようになったんだなあ」と、ちょっと感慨深いものがあった。息子は来月で32歳。仕事も順調なようでなによりです。

大学で「好きなことを学ぶ」ために

■Forbes Japanの「岐阜市に開校。除幕式で会場を涙させた京大准教授のスピーチ」という記事を読みました。こちらです。京都大学総合博物館の塩瀬隆之さんのスピーチの全文を読むことができます。この記事を読んで、大学のカリキュラムについても考えることになりました。この記事にある「好きなこと」って、かなり深いと思いました。義務教育の学校だけの話ではないと思います。大学においても、記事にもあるように、学びの選択肢がたくさんあることが大切です。スピーチで、塩瀬さんは「好きなことに合わせて、いろんなことを教える」「好きになったことを突き詰めると、その先に分からないことがあっても、さらに知りたいと思えるのです」と語っています。大学のカリキュラムだって、本当はそうでないといけないと思うのです。

■でも、困ったことがあります。多くの学生は早い段階で自分が「好きなこと」のイメージを持つことができないのです。これは、私が勤務する龍谷大学社会学部社会学科だけの話しかもしれませんが…。効率よく時間割を組んで、そのなかで良さげな講義(キーワード的になんとなく関心を持てそうな…、単位が効率よく取れそうな…)を履修して、単位を取得し、気がついたら次は演習や実習。でも、まだその段階では「自分が好きなこと」が明確でない人が多いように思います。アクティブラーニングとかPBLとかいっても、根本の骨格は、教える側の論理でカリキュラムが作られています。個々人の「自分が好きなこと」を自分の中に育んでいくこと、そしてそれを教員が支えていくこと、そのようなことができていないように思うのです。カリキュラムの構造転換が必要だと思います。「教える側」の論理ではなく(国の文教政策も関係していますが)、「学習する側」の論理である必要があります。逆転です。そういう意味で構造転換です。18歳人口が少しずつ減少していく中で、早い段階でこの構造転換に取り組んでおく必要があると個人的には考えます。

■今時は、3回生のあたりからインターンシップに行く学生が増えてきます。最近のインターンシップは就職とも結びついています。就職のことが気がかりで、じっくり「好きなこと」を考えたり取り組んでいる心の余裕がなくなり、そのまま4回生になってしまう…というパターンが多いように思います。口を酸っぱくして、3回生の時から少しずつ卒論に向けての研究を進めようと指導をするのですが、はっきりと「好きなこと」の方向性が定まっていないので、なかなかエンジンがかかりません。「好きなこと」って何だろう。社会学部の場合、それは特に社会と自分との関係の中で考えることになるわけですが、そのような関係に自分の身を置いて考えるチャンスが1・2回生の間に少なかったことが大きいのではないかと思います。もちろん、インターンシップも「好きなこと」を考える機会になるわけですが、大学での学びとはまた別です。

■ここからはより個人的な見解になります。早い学生だと、4回生の春に、多くのゼミ生も、夏頃までには内定が出ます。そこからやっと落ち着いて卒論に取り組もうとするわけですが、時間が足りません。「好きなこと」がぼんやりしたままでも、調査をしていると研究が面白くなってきます*。もっとしっかり調査(「好きなこと」)がしたいけど時間切れ、というパターンが多いように思います。時間をかけて「好きなこと」を見つけることができるようにするためには、また「好きなこと」を深めていくためには、初年次から、学生が「好きなこと」を見つけるサポートを丁寧にしていく必要があると思います。ちなみに、私のいる学科は1セメスタートと4セメスターにしか演習形式の授業がありません。3回生になる5セメスターから本格的な演習が始まりますが、それまではサポートをしていく機会があまりありません。だから余計に困るな…と思うのです。でも、困っているのは私だけかもしれませんが。

■大学に入学して、早い段階から、「好きなこと」を自分自身の意識の中で上手に「醸していく」必要があります。「醸す」とは、醸造の際に使われます。「麹に水を加えて、酒や醤油などをつくる」、そういう意味です。時間をかけて自分の「好きなこと」を醸していくのは学生自身です。その醸す作業を手伝うのが教員の役割になります。私はそう思います。といっても、「ひとつの意見として承ります」と言われ、相手にされない類の意見かもしれませんね。ごまめの歯軋りだな〜。

* 私のゼミでは、基本的に、全員が各自で調査のフィールドを選択して、自分1人で質的調査を行い、そのデータをもとに卒論を執筆することになっています。もちろん、フィールドの選択や、質的調査に進め方については、一人一人に何度も面談を行い指導をしていきます。

深草界隈を散策(1)

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■そのような不安や心配とは無関係のように、気候は暖かくなってきています。散歩をするのも気持ちよくなってきました。ということで、先日、深草キャンパスにいく用事があったので、少し深草界隈の風景を味わってみることにしました。深草キャンパスに行くときは、JR稲荷駅を降りてキャンパスに向かうことになります(勤務しているのは、滋賀県大津市の瀬田の森林の中にある瀬田キャンパス)。キャンバスに行くにはいくつかのルートがありますが、私はこの琵琶湖疎水沿いの道を歩くことが好きです。琵琶湖疏水の水は、名前の通り琵琶湖から流れてきているわけですが、人工的に水量が管理されているため、時には水量がぐっと下がることがあります。また、清掃等のために水が流れないこともあります。この日の琵琶湖疏水は豊な水量でした。とても気持ちが良いですね。

■JR稲荷駅で下車して南に少し歩き、踏切を渡ったらすぐ琵琶湖疎水側(西)に向かいます。すると、そこにはススハキ橋があります。琵琶湖疏水を渡った所が深草ススハキ町だから、このような名前になっているのでしょう。漢字で書けば「煤掃き」ですかね。新年を迎えるにあたり、家の中の煤や埃を払い清めることです。どうしてこのような地名なんでしょうね。この辺りは、町名がカタカナになっているところがあります。調べてみましたが、よくわかりません。ちなみに、この橋は大正14年に架設されたようです。緩やかにカーブを描いています。想像ですが、橋にかかる重さを分散させるためだと思います。あと4年で架設されて100年になるこの橋には、何かしら優しさと美しさを感じます。まあ、そのようなわけで、いつもこの話を渡って深草キャンパスに行くことにしています。

■ススハキ橋を渡ると琵琶湖疏水の西側に沿って京阪「龍谷大前深草駅」までまっすぐ歩きます。とても短い距離です。その間に、多数のお地蔵様が集められて祀ってあります。琵琶湖疏水の掘削や師団街道が建設される際に出土したり、工事のために移されたお地蔵様ではないかと想像します。このお地蔵様をお参りして疏水に戻ると、そこには大きな巨木があります。「区民の誇りの木 アカメヤナギ」と樹名を書いた札が立ててあります。残念ながら、樹洞ができてしまっています。上を見上げると枝には葉が茂っているので、まだ生きているのでしょうが、ちょっと心配ですね。頑張って欲しいな。こういう樹が持つ生命力は、人に力を与えてくれますね。

春の平湖

■昨日ことになります。草津市に用事があり車で出かけました。残念ながら用事を済ませることはできませんでしたが、せっかく草津まで来たので帰りは草津市志那町にある平湖という内湖の周りを散歩して帰ることにしました。この平湖と隣接するもうひとつの柳平湖は、昨年末に出版した『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会) の中に登場します。この本は、総合地球環境学研究所で取り組んた研究プロジェクトの成果をまとめたものですが、研究プロジェクトの研究員であった池谷透さんが第2章5節で「在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて」という論文で、内湖の環境保全活動と関連した研究を地域の皆さんとじっくり向き合いながら進めてこられました。

■ここでは、詳しくは説明しませんが、池谷さんはとても丁寧に超学際的研究を進めてこられました。池谷さんは、自然科学の分野の専門家ですが、私たち社会学者のように丁寧に地域の皆さんにインタビューを重ね、資料を発掘し、それらを総合的に受け止めらがら研究を進めてこられました。また、内湖に隣接する支那町の皆さんが滋賀県や草津市と協働しながら進めてきた保全事業にも専門家として関わってこられました。私も、少しだけですが、そのような池谷さんの研究のお手伝いができたのではないかと思っています。少し前のことですが、この内湖の風景を眺めながら、ちょっと懐かしい気持ちになりました。昨日は、少し風が強かったですが、気持ちよく散歩できました。内湖の岸近くをゆっくり泳ぐ魚の尾びれが確認できました。私には種類がわかりません(フナかな…)。これからは、このような岸に近い浅い場所で産卵します。

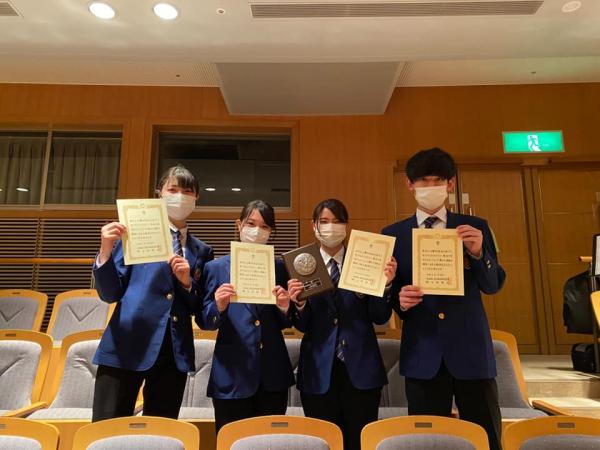

第44回全日本アンサンブルコンテスト

■先週の金曜日、「第44回全日本アンサンブルコンテスト」が宮崎市のメディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)で開催されました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の皆さんが、大学の部の関西代表として演奏しました。また、吹奏楽部OB・OGの皆さんによる龍谷シンフォニックバンドも一般の部で演奏しました。現役部員の皆さんは「オーディションのための6つの章作品」(J.M.ドゥファイ)を演奏し、金賞を受賞しました。また、先輩たちは、クラリネット五重奏でした。「ピース コンチェルタンテ」(中村匡寿)を演奏し、銀賞を受賞されました。

■宮崎には、本当は木曜日の夕方に移動したかったのですが、卒業式があったため、夕方の便に乗ることができないことがわかっていました。そのため、伊丹空港のそばのホテルに前泊しました。そして朝一番の便で宮崎に向かい、前日から宮崎に入っておられる若林義人音楽監督合流することにしました。とはいえ、いつも言う様に、私がいてもいなくても、実質的には(音楽の演奏自体には)関係ないのですが…。高校野球でベンチに入っているけれど、ユニホームを着ていない顧問の先生…みたいな感じかな、たぶん(顧問の先生には失礼ですが)。でも、ここまで積み重ねてきた練習の成果を、ドキドキしながら聞かせていただきました。日帰りの宮崎行き、慌ただしかったですが、金賞受賞の演奏を聞くことができて本当によかったです。

■四重奏を演奏したのは、2回生1人、1回生3人の仲良し4人組です。自分たちもアンサンブルコンテストのステージを経験してみようと挑戦されたようです。だから、最初から全国大会で金賞を受賞することを目指していたわけではありません。部内でも、目立つような存在、いわゆるスタープレーヤーではありません。しかし、コーチの児玉知郎さんの丁寧な指導を受けて、短期間ですごく成長しました。そして京都府大会、関西大会、そして全国大会へと駒を進めてきました。コーチの指導で、眠っていた力を出し切ることができたのでしょうね。もちろん基礎力は必要でしょうが、適切な指導をきちんと素直に受け止めることができたのでしょう。素晴らしいです。おそらく、他の部員の皆さんにも良い刺激を与えることになるでしょうね。楽しみです。

■今年度は、吹奏楽部の実力を示すことになる吹奏楽コンクールがありませんでした。一昨年度は全国大会で金賞を受賞しています。今年も続けて金賞をと意気込んでいたのですが…。特に、4回生は最後のコンクールになるはずだったのですが、残念だったでしょうね。しかし、後輩たちが頑張ってアンサンプルコンテストで金賞を受賞しました。卒業した先輩たちも喜んでくださっていると思います。

【追記】■大学のホームページにも、記事が掲載されました。その中にあった、代表の植西七海さんのコメントです。3ヶ月で大変濃密な経験ができたようです。きっと生涯忘れられない経験になることでしょう。

【代表者のコメント】

緊急事態宣言の下、1日3時間という規制がある練習時間の中で日本トップレベルの演奏を創り上げることに日々頭を悩ませていました。限られた時間の中で、効率よく時間を使い練習する必要がありますが、効率が良い練習が「作業」のようになってしまうと良い音楽を作ることができないのではないかという不安も常に付きまといました。

しかし、2回生1名、1回生3名という経験が浅いメンバーで構成されたチームですが、全員が練習と真摯に向き合い、互いに素直な意見を出し合うことができたおかげで、毎日濃い練習を行うことができ、音楽を創り上げていくことができました。

全国大会では、5分間という短い時間でしたが、本当に楽しかったです。

金賞という結果は、「チームワーク」が評価されいただけたものだと感じています。

この3ヶ月、コロナ渦という経験したことのない状況の中で特別な経験をさせていただきました。

技術はもちろんのこと、チームワークの大切さなど、今回経験したたくさんのことを部員と共有し、龍谷大学吹奏楽部がさらにパワーアップするよう頑張っていきたいと思います。