「社会学入門演習」に関連して

■2021年度、「社会学入門演習」を担当しました。この演習の目的として、シラバスには次のようなことが書かれています。高校までの「勉強」と大学における「学修」の違いです。高校までは与えられた問題に「正しく」答えることが大切になりますが、大学の「学修」はそうではありません。大学では、自ら「問い」を立て、さまざまな資料やデータを基に緻密な分析と深い考察を行うことから、その問いに答えうる論理的・結論を導き出すことが必要になります。また、社会学部の場合、人と人、人と社会との関係において生じる、必ずしも明示的でない問題や課題に気づくことも大切になります。詳しくは、シラバスをもう一度読んでみて欲しいと思います。

■私もシラバスに書かれていることは、その通りだとは思うのですが、学生の皆さんからすればそれほど簡単なことではないでしょう。特に、自ら「問い」を立てるということについては、困惑されるのではないでしょうか。3年次から始まる「社会学演習」では、自らの研究を進めていくために、いずれかのゼミに所属することになります。私の指導経験では、この段階で自分は「○○について、しっかり研究したい」という目標を明確に持っている人は、非常に少ないように思います。漠然と、あるいはなんとく、「こんなテーマで研究したい」といったようなことは言えるかもしれませんが、そこには具体性が伴っていません。

■それは単位やカリキュラムからなる仕組みの中で「流される」ように学んできたからです。自分自身の学びを築くことを試みてこなかったからです。もっとも、このようなことは、学生の皆さん自身の怠慢ばかりではありません。個人な意見だとあらかじめ断っておきますが、私自身は、カリキュラムの中で、自らの「問い」を立てるための指導が十分にできていないからだと思っています。今のところ、学修者本位のカリキュラムには至っていないように思っています。大学も教員も、いろいろ検討し、カリキュラム改革などに取り組んではきましたが、いまだ不十分だと思うのです。そこで、今年度の「社会学入門演習」では、自らの「問い」を立てるための準備運動のようなことをグループワークで行うことにしました。

■「社会学入門演習」の最初の方では、龍谷大学宗教部のTwitterのツイートを教材に使用しました。宗教部の皆さんは、吉本新喜劇の俳優であったチャーリー浜さんのギャグ「君たちがいて僕がいる」を、仏教の思想である縁起との関連において捉えておられます。しかし、「誰もが関わり合いながら存在しています。独立して存在するものはありません」という縁起の考え方は、社会学の中にある社会構成主義の発想とも通じ合っているように思います。自己と他者が関係から始まるという発想は、自己を絶対視しがちな現代社会が孕む傾向を相対化してくれます。このチャーリー浜さんのギャグを出発点にして、前期の「社会学入門演習」は始まりました。

■「社会学入門演習」では、学生の皆さんが、お互いのことをよく理解し合えるように、グループワークをたくさん行いました。たとえば、「マンダラチャート」という発想法も利用してみました。仏教の曼陀羅(マンダラ)のようなパターンを利用して自分が目標を具体化していくための方法です。昨年は、アメリカ大リーグのエンジェルスで投手と打者の両刀で活躍した大谷翔平さんのことが大きな話題になりました。大谷さんも、花巻東高等学校の野球部員だったときに、プロ野球からドラフトで指名を受けるだけの力をつけるため、このマンダラチャートを使用して練習に取り組まれました。大変有名な話です。そこで学生の皆さんには、「30歳になったときに、自分が思う素敵な大人になるためには、日々、どのようなことに取り組めば良いのだろう」という課題を出して、このマンダラチャートを埋めてもらいました。少々、無理な課題だったかもしれません。とはいえ、大学に入学したてではありますが、将来の「素敵な大人」に向かって大学4年間で自分は何をしていけば良いのかを考えてもらうことにしたのです。そして、グループワークで自分のマンダラチャートをひとりづつ説明しながら、ディスカッションをしてもらいました。もちろん、まだ自分自身が描く「素敵な大人」(将来の自分自身)は不明確なことから、これからも、マンダラシートを何度も書き直していくことになるのかもしれませんが、それでも良いと思っています。

■自らの「問い」を立てるためには、読書が不可欠です。ところが、残念なことに、多くの学生の皆さんには読書を楽しむ習慣がありません。そこで、『「利他」とは何か』(伊藤亜紗編)という集英社新書の一部を読んでもらいました。その上で、2回に分けてグループワークを実施し、ディスカッションをしてもらいました。ハイブリッド型の授業で、このようなグループワークを行うことは、なかなか難しいのですが、学生の皆さんは熱心にディスカッションをしてくれました。仏教を建学の精神に持つ龍谷大学は、「自省利他」という行動哲学を打ち出しています。これは、自己的な考え方や行動をしてはいないか、常に自分を省みて、他(自然・社会・人)の幸せや利益を追求することを意味しています。この『「利他」とは何か』を読むことで、「自省利他」を他人事ではなく自分事として受け止めるきっかけになればと思っています。

■また、この『「利他」とは何か』に関連して、5月21日に龍谷大学創立記念・降誕会法要での入澤崇学長の式辞も教材に使用させてもらいました。入澤学長は、式辞の中でエイリッヒ・フロムの『生きるということ』を取り上げます。この書籍の中にある「持つこと」と「あること」、この2つの概念の対比の中で、「自省利他」を行動哲学とする龍谷大学の学生の学びはどうあるべきなのか、そのあり方を示そうとされました。式辞の中で、入澤学長は「あること」をBeingに関連して、well-beingという言葉にも触れられました。

■このwell-beingに関連しては、『ソトコト』(2021.7月.257号)という雑誌に掲載された、板倉杏介さん(東京都市大学)の記事も参考資料として読んでもらいました。そして、「自分にとってのウェルビーイング」とは何なのか、自分以外の人たち、すなわち他者との関係の中で考えてもらいました。加えて、文芸評論家である若松英輔さんのTwitterのツイートについても参考資料にして考えてもらいました。

■このようなグループワークの後、滋賀県高島市マキノ町でエコツーリズムに取り組む谷口良一さんにご講演をしていただきました。谷口さんは、以前は、滋賀県庁の職員をされていました。県庁の職員をされている頃から、将来は、エコツーリズムを通して地域を活性化させていくことを目指して準備をされてきました。そして、滋賀県庁を退職された後は、自ら民宿を経営しながらエコツーリズムによる地域活性化に取り組んでおられます。学生のみなさんには、このような谷口さんの生き方と、グループワークを通して勉強してきたこと(「君たちがいて僕がいる」、マンダラチャート、利他、「持つこと」と「あること」、well-being、自省利他…)とがどこかで結びついていることに、気がついていただけると良いなと思っています。現段階ではなかなか難しいことかもしれませんが。

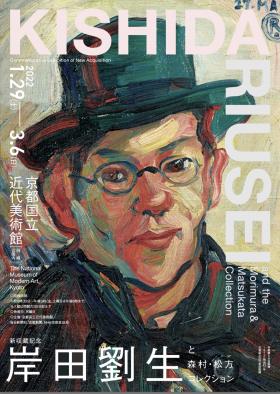

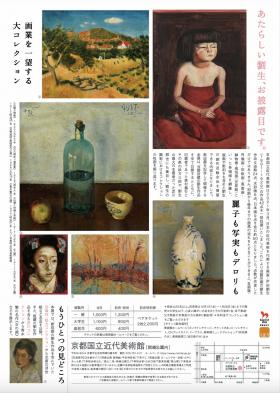

「岸田劉生と森村・松方コレクション」(京都国立近代美術館)

澤田真一《お面》のレプリカ

/

「人間の才能」展 触れるコーナーがあります!!

\澤田真一《お面》2007年 滋賀県立美術館のレプリカを作成しました🎉

本物は触れませんが、レプリカなら触っていただけるので、展示室3の奥「ソファーの部屋」にて触れるコーナーを設けました🙌

この機会にぜひ触ってお楽しみください🌷 pic.twitter.com/rIM74z1YyS— 滋賀県立美術館(SMoA) (@shiga_kenbi) January 28, 2022

■目だけでなく触感でも鑑賞する。手のひらで味わう。気持ちいいだろうな〜。

補助監督と孫

■昨日は、定期試験の補助監督の仕事がありました。必修等の授業は人数が多いのですが、人数が多い授業には他の教員が補助監督でサポートを行うのです。昨日は、「社会福祉調査論」の補助監督でした。昨年度、ご退職になった安西将也先生が非常勤講師としてご担当になっている授業(2年次〜4年次)です。

■この日の仕事は、補助監督の仕事だけでした。仕事が終わったら、車で一路奈良に向かいました。向かったのは、娘の家です。コロナでなかなか会うことのできない、孫たちに会いに行ってきました。3月で5歳にになるひなちゃん(ひな子)には、じっくり遊んでもらいました。ひなちゃんが遊びを仕切ってくれるので、おじいさんの私は一生懸命その仕切りについていくので精一杯。ひなちゃんとは、ゲームやトランプのババ抜きもやりました。いろんなことができるようになっています。1歳半のななちゃん(なな望)は、最初はちょっと人見知りでしたが、おじいさん(私)が姉のひなちゃんの指示で、一緒にバレイ風に?!踊っていると(ひなちゃんは保育園でバレイを習っています)、面白がって笑い始めて、しだいに人見知りも無くなっていきました。よかった、よかった。今日は、おじいさんのことをジジと呼んでくれましたよ(写真は、左から、ななちゃん、ひなちゃん、おじいちゃん)。

■孫が誕生したことは、自分自身にとって大きな出来事でした。孫の誕生を契機として、意識の中では、「人生のステージが次の段階」に移行したように思っています。その次のステージにあった生き方をしていく必要があるようにも思っています。私は40歳から大学の教員になりました。そして、その大学教員もあと残すところ5年ほどになりました。5年たって退職した後も、それなりに健康であれば自分の人生はもう少し続いていくことになります。その場合、むしろ退職後の人生を視野に入れて残りの5年を働かねばならないのかなと思うのです。知り合いの方たちとともにNPOを新たに設立し、理事長として仕事に取り組んでいますが、そのことも「人生のステージが次の段階」に入っていると思っているからです。残りが5年というと、「まだ5年あるじゃないですか」とよく言われるのですが、私の認識はその逆で「もう5年しかない」です。5年では、何か新しいことに取り組んだとして、そのことの結果や責任を自分自身で取ることができなくなりますから。そのあたり、よく考えて残りの5年を過ごしたいと思っています。

■「人生の次の段階」で大切なことのひとつは、孫たちとのふれあいかなと思っています。とはいえ、孫にとっては、おかあさん、おとうさん、おばあさん…そしておじいさんのような序列があるような気がしています。仕方ないですね。でも、孫に遊んでもらうと幸せな気持ちになれます。これ、大切なことだと思います。ふと思いましたが、「ちびまる子ちゃん」のおじいさん、さくら友蔵さんのようになれたらいいなと思います。さくら友蔵さんは、完全に「脱力系」です。ちびまる子ちゃんに、ちょっと馬鹿にされながらも、彼女と一緒に遊ぶ良き理解者。私の理想ですね。

危機管理レベル2

■勤務する龍谷大学の危機管理レベルがレベル1からレベル2に引き上げられました。

2022.01.26(発表)「活動制限レベル」の引き上げ(レベル2適用)について

■これだけオミクロン株の感染が急激に拡大している状況ですからね。知り合いの学生さんの中にも、陽性や濃厚接触者になった方がおられます。下の数字は、大学のホームページで公表れている感染者の人数です。陽性になった方でも、私が知る方達は症状は軽いようですが、その広がり方がデルタの時とは全く違っていますね。症状が軽くて、重症化する人が少ないようにみえても、感染者数全体が以前とは比較できないくらい上昇しているのですから、社会的には安心はできません。医療体制の逼迫が心配されます。気をつけなくてはいけません。

【2022.01.28 新型コロナウイルス感染者の発生状況】

2022年1月28日(第45報)学生 33名/教職員 2名

2022年1月27日(第44報)学生 56名/教職員 2名

2022年1月26日(第43報)学生 9名

2022年1月25日(第42報)学生 19名

2022年1月24日(第41報)学生 13名

2022年1月21日(第40報)学生 14名

2022年1月20日(第39報)学生 32名

2022年1月19日(第38報)学生 17名/教職員 1名

2022年1月18日(第37報)学生11名

2022年1月17日(第36報)学生16名

2022年1月14日(第35報)学生 8 名

2022年1月13日(第34報)学生 9名

2022年1月12日(第33報)学生 9名

2022年1月11日(第32報)学生 3名

2022年1月7日(第31報)学生 5名

■そのようなわけで、担当している授業の試験を受けられない学生さんもおられるようです。そういう方たちのために、もう一度試験(追試)をすることになりそうです。あと課外活動ですね。私は、学術文化局の吹奏楽部以外に、一般同好会のサークル(セターズ・バドミントン)の部長もしています。数日前には、その一般同好会の代表や部長・服部長に向けた「1月27日以降の課外活動の取り扱い」というYouTube動画が送られてきました。全部で20分近くあります。かなり丁寧な動画なのですが、学生の皆さん、しっかり試聴してくれていますかね。

2022.01.26 2022年1月27日以降の課外活動の取り扱いについて

■来月半ばには感染者数が減っていくのでは…という話もありますが、どうなんでしょうね〜。まあ、後期の授業は終わり、春休みに入るので、授業の混乱は少ないかなと思います。次に心配なのが入試ですね。まさか、新学期までこの状況が続くなんてことは…あってもらっては困ります。

龍谷大学社会学部「就職活動体験報告会」

「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムで「びわぽいんと」の報告

■昨日、滋賀県庁で「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムが開催されました。全部で12団体が活動報告を行いました(登録されている団体は、もっと多いです)。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の順番は、NTT西日本滋賀支店さんのすぐ後でした。現在、NTT西日本滋賀支店さんとは、私たちが進めている「びわぽいんと」いう仕組みを使って、これからコラボ事業を進めていこうと相談をしています。そのようなこともあり、事前に連絡を取り合って、まだ未確定のところは残しながらも「これから連携してやっていくつもりです」という趣旨のことを会場の皆さんやオンラインでご参加の皆さんにお伝えいたしました(やっと公表できました、よかった)。NTT西日本さんのような大企業と連携できることは、私たちのような小さなNPOにとっては、とてもありがたいことです。さて、プレゼンですが、4分という短い時間でしなければなりませんでした。「びわぽいんと」の仕組みを、はたして理解していただけるかなと心配していたのですが、けっこう理解していただけたように感じました。手応えを感じました。オンラインで参加されていた知り合いの方からも、「わかりやすかった」とメッセージをいただきました。お忙しい中、わざわざありがとうございました。まずは、一安心です。

びわぽいんと

■各団体の報告の後は、交流会になりました。すると、名刺をもってすぐにやって来られた方がおられました。某信託銀行の方です。少しお話をしましたが、「びわぽいんと」に強い関心をお持ちいただけたような気がしました。「びわぽいんと」のような仕組みは、金融機関の皆様との連携が不可欠と思っています。関心を持っていただき、ありがたかったです。環境保全財団の職員の方ともお話をしました。関東で環境保全基金を立ち上げてこられた方で、「びわぽいんと」にも強く惹かれるものがあるとのことでした。これからもアドバイスをいただけたらと思っています。滋賀県庁で「琵琶湖の日」を担当されている環境政策課の職員さん、そして農政課世界農業遺産推進係の職員さんとも名刺交換の際にご挨拶をさせていただきました。「琵琶湖一斉清掃」、「魚のゆりかご水田」の関係者の皆さんとも、智恵を出し合えば連携できると思います。資源循環に関わる一般社団法人の専務理事さん、水草の運搬に関して知恵を貸してくださいと、うちの悩み(廃棄物処理法と環境ボランティアとの間にある矛盾?!)をお伝えしました。琵琶湖を中心とした地域循環共生圏モデルの構築およびその提案を目標として活動している大学院生の方からも熱い思いを聞かせていただきました。地域循環共生圏モデルの中で、「びわぽいんと」は潤滑油の役目を果たすと言ってくださいました。

■最後の締めの挨拶は、琵琶湖環境部の次長さんがされましたが、スピーチの中で「びわぽいんと」に触れていただきました。滋賀県が取り組んでいるマザーレイクゴールズと、「びわぽいんと」の精神はかなり重なる部分があります。そのようなこともあってでしょうか。嬉しかったです。今回のような機会がなければ出会うことのなかった皆さんと知り合いになることができました。機会を与えてくださった滋賀県庁琵琶湖環境部の皆様には、心よりお礼を申し上げます。近々、「びわぽいんと」の勉強会を開催しようと思っています。勉強するのは、私たちNPOの側です。多くの皆さんにアドバイスや連携のチャンスを賜ればと思っています。よろしくお願いいたします。

【追記】■今回は理事長としてプレゼンを行いましたが、環境社会学者の立場からすれば、「びわぽいんと」とは、多様なステークホルダーが関わる環境ガバナンスを支援するためのプラットホームになります。環境ガバナンスそのものではなく、環境ガバナンスを支えるためのプラットホームという仕組みをNPOとして提供していこうという点が重要かと思っています。大学教員として働くのもあと5年となり、人生も残り少なくなってきました。環境ガバナンスを語ることは別の人に任せて、当事者として環境ガバナンスに関わっていきたいと思います。

くさつFARMWE’S MARKET

■今日は、草津市に出かけました。廃川になった旧草津川、今は公園に整備されています。その公園を使ったイベント「くさつFARMER’S MARKET」を見学してきました。

■草津市は、私が住んでいる大津市のお隣の自治体ですが、普段、なかなか出かけることはありません。自宅は湖西線沿いにありますしね。もっとも、私が若い頃に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の最寄駅はJR草津駅でした。ですから、今から25年程前の草津の中心市街地のことは、それなりに知っているのです。でも、今はその頃とはすっかり街の雰囲気が変わっています。簡単に言ってしまえば、まちづくりが進んでいる、勢いがある、そのような気がします。

■このイベント「くさつFARMER’S MARKET」も、草津市の中心市街地で展開されている様々なまちづくりの取り組みのひとつなのだと思います。このイベントがどのような仕組みで運営されているのか、そういうことにも関心があるのですが、今日は、このイベントに参加している若者グループのお一人のお誘いを受けて出かけることにしました。龍谷大学社会学部の卒業生である尾形 詩織さんのお誘いを受けたのです。

■尾崎さんとは、私が今年度3人の教員で担当している「現場主義入門」という授業に、ゲストスピーカーとしてやってきてくださったことがきっかけで知り合いになりました。写真のグリーンのテントの下にあるような屋台をグループでシェアして、街と人びと、特に若い人びとをつなぐ活動をされています。

今日は、グループの佐藤 鷹政さんがこの手作り屋台を使って「ぎぶみーザぶっく-本と珈琲の物々交換」をテーマにした「さとう珈琲店」を出店されていました。私は、自宅に2冊あった本の1冊を持参し、佐藤さんのおいしいコーヒーと交換してもらいました。もちろん、コーヒー豆の販売や、コーヒーそのものの販売もされています。「くさつFARMER’S MARKET」には、佐藤さんのようなテント、軽トラックの荷台を使ったお店、キッチンカーが並んでいます。公園の周りは、たくさんのマンションが建設されています。ご近所さんたちからすると、日常生活の延長線上に、このようなちょっとした賑わいの場が月に2回開催されることになります。

■でも尾形さんや佐藤さんたちの活動に惹かれるのは、このようなイベントが開催されていないときも、手作りの屋台を使って活動を楽しまれていることにあります。その時、もちろん「販売」はされていません。ただ、この屋台を中心に発信される不思議な魅力が気になって、通りすがりの人たちが、「ここは、何をされているんですか」と立ち寄って行かれるのです。今日も、佐藤さんの「さとう珈琲店」には、様々なな年齢層の方たちが集まってこられていました。お知り合いのようです。無茶苦茶濃くはないけれど、薄くもない。職場も違うし、昔からの知り合いでもない。でも、住んでいるところは比較的近く。お話しを伺いながら、そのような「適度な親しさ」の人たちが、街とつながるネットワークが形成されている…そのようなイメージがふわっと頭の中に浮かんできました。

■よくわかっていませんが、このグループの人たちは、決まった曜日の時間帯(晩)に、暑い夏の日も、寒い冬の日も、晴れの日も、雨の日も、ここに集まってきて街頭の下でお喋りをするのだそうです。立ち話しですね。いろいろ話しを聞いてもらえる、グループのそれぞれの人にとって「大切な場所」になっているようなのです。カフェでもないし、居酒屋でもない。公園の街灯の下に集まってくるのです。繰り返します、よくわかっていないのですが、何か素敵ですよね、絶対に。子どもの時に、あそこに行くと仲良しの誰かがいるんじゃないのかなと思う場所がありましたよね。そうなんです。あの感覚に近いのです。建築家の延藤安弘さんが「まちの縁側」という言葉で表現されていたことにも近いのかな、たぶん。

■尾形さんや佐藤さん以外のグループの皆さんともお話しできました。池田 瞬介さん、そしてご実家が県内にあって、ご実家の農業を継承されているという女性ともお話できました。とっても感動しました。都市と農村との関係の中で、農業の新しい魅力が浮かび上がってくると素敵だなと思いました。年齢をお聞きすると、皆さん、私の子どもよりもお若い方たちばかりです。まちづくりというと、これまではもっと年齢が上の方達がリードされていたように思います。この若いグループの皆さんの活動は、そのようなまちづくりの活動とは少し違っていると思います。それぞれの方達の日常生活の延長線上にあるように思います。そのことが魅力となっているのではないかとも思います。また、遊びに行こうと思います。

■大津の中心市街地にも、とはいっても、大津のばあいはどこが中心市街地か難しいわけですが、それはともかく、若者たちが自主的に楽しみながら何か事を起こすことができるようになるといいなあと思います。

230,000アクセス感謝!!

■アクセスカウンターが、「230,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「220,000」を超えたのは2021年10月7日でした。「200,000」から「210,000」までは「154日」、「210,000」から「220,000」までは「97日」かかりました。そして今回、「220,000」から「230,000」までは「107日」です。平均すれば、毎日、93人ほどの方にご覧いただけているようです。どのような方達がご覧くださっているのか…。休みに入るとアクセス数も少し減るので、おそらく龍谷大学の関係者、それも事務職員の方たちに、何かのついでにご覧いただいているのかもしれせん。でも、あくまで推測なので、実際のところはよくわかりません。

■このブログを開始したのは、2012年の7月25日です。当時、社会学部に勤務されていた笠井賢紀先生(現・慶應大学)にいろいろご指導いただき、このブログ(そしてホームページ)を開設することができました。今年の7月がやってくると10年、この日記のようなブログを続けてきたということになります。ちょっとぐらいは役に立ちそうなことを書いていれば良いのですが、私自身、そのようなことを書くタイプではありません。申し訳ないです。毎回同じことを書いていますが、1人の大学教員の日常を日記のようにアップしているだけです。でも、ご覧いただき嬉しいです。アクセスしてくださった皆様には、心より感謝いたします。

■ところで、この調子で皆さんにお読みいただくと、1年で3万ほどアクセスカウンターの数字が伸びていくのかなと思います。退職するまで、あと5年。ということは、これからさらに延人数で15万ほどの皆さんにお読みいただけるかもしれないわけですね。これから15万というと、合計で38万ですね。ああ、できればキリがいい50万までいきたいな。