滋賀のシガシガ

■毎朝、ヨーグルトをいただいています。メーカーによってヨーグルトの中の菌の種類も違うらしいですね。菌が違うと、消火器のどこに効くのかその辺りも違ってくるという人がいます。私には、よくわかりませんが、毎朝、普通のプレーンのヨーグルトの1/3ほどの量を、オリゴ糖やきな粉をかけたり、バナナも一緒にいただいています。そうすると、なんとなくお腹の調子も良い状態で維持できているような気がします。そもそも、ヨーグルト以外にも、納豆、ぬか漬け、味噌…発酵食が好きです。好んでいただく方だと思います。

■さて、そのような発酵食、ヨーグルトのTVCMで驚くことがありました。森永乳業の製品である「パルテノン」というヨーグルトのTVCMです。動画をご覧ください。ギリシャのヨーグルトの製法を用いて作ったヨーグルトのようです。かなり味が濃いようです。このCMの最後の方で、女性が「σιγά-σιγά(シガシガ)」といっています。ギリシャ語で、「シガシガ」とは「落ち着いて、ゆっくりいこうよ」という意味らしいです。私には「滋賀滋賀」と聞こました。おそらく、私だけではないと思います。滋賀県民の皆さんは、みんな反応したんじゃないだろうか…。私には「これからの滋賀県のこと、落ち着いて、ゆっくりいこうよ、シガシガ」。私になはそのようなはメッセージとして伝わってきました。

■滋賀で発酵食といえば、まずあげられるのが鮒寿司。鮒寿司は、塩漬けから漬け込みを経て、美味しくいただくまでに10ヶ月近くかかります。「シガシガ」って、滋賀にぴったりです。鮒寿司だけでなく、味噌や酢や酒、そして漬物、いずれも菌の力を借りてゆっくりゆっくり美味しい味が醸されていきます。このヨーグルトのことをfacebookに投稿すると、滋賀県の友人たちは反応してくれました。「滋賀のシガシガを流行らそう」、「シガシガは、生活満足度の高い滋賀県にはぴったり」と応えてくれました。なにか「滋賀のシガシガ」企画が生まれてこないかな。

家庭菜園でつながりを

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎かつて若い世代の家族が転入してきた都市郊外の新興住宅地、今では高齢化が進み、様々な問題が発生してきています。高齢者の孤立、多世代間の交流の欠如等もそうです。プロジェクト「Eα10」では、それらの問題を緩和していくために、以下のようなイメージの「家庭菜園」を多くの皆さんと横につながりながら一緒に取り組んでいくことにしました。「ご近所間のゆるやかな繋がりを深める」…、というところにポイントがあるようです。このような家庭菜園のイメージを、学生研究員の皆さんは、エディブルスクールヤードの考え方からヒントを得ています。

・ご近所さんとの共通の話題になる「家庭菜園」

・家庭で作った野菜や果物を交換して交流を深める「家庭菜園」

・定年退職後の趣味・生きがいとなりうる「家庭菜園」

・育てた作物を持ち寄り食事会開催などの場作りにも使える「家庭菜園」

◼︎今日は、参加者の方達のそれぞれのお宅に、ジャガイモの種芋(アローワという品種)、地這えキュウリ、近江カブラの苗、そして培養土とプランターを持ち帰っていただき、それぞれの家庭で栽培していただくための講習会が開催されました。指導は、龍谷大学農学部の佐藤茂先生です。提供される栽培用の培養土は、ピートモス等を使った人工培養土です。しかも、ジャガイモの種芋については、この培養土の入った袋に直接植えます。「袋栽培」という方法です。種芋のアローワは、早期肥大性が高く収穫量が多い早生品種です。ですので、来月の中旬には収穫できます。とても簡単ですね。

◼︎実は、収穫したジャガイモは、10月の下旬に仰木の里自治連合会で開催するイベント「仰木の里フェスタ」で加工・販売することになっています。各家庭で栽培したジャガイモを持ち寄って交流を深めていく予定です。地這えキュウリと近江カブラについても、それぞれの家庭で栽培していただきますが、特に近江カブラについては、収穫は12月になろうかと思います。大津の伝統野菜である近江カブラの栽培、こちらについてはなかなか難しいところがあるようですが、皆さんチャレンジされます。

第27回 夕照コンサート

◼︎昨日、龍谷大学瀬田キャンパスで第27回「夕照コンサート」が開催されました。滋賀県内外の9つの中高の吹奏楽部、そして龍谷大学吹奏楽部が演奏を行う音楽の祭典です。出演してくださったのは、草津市立玉川中学校、大津市立瀬田中学校、大津市立瀬田北中学校、滋賀県立東大津高校、滋賀県立玉川高校、近江兄弟社高校、滋賀県立草津東高校、滋賀県立石山高校、龍谷大学付属平安高校の吹奏楽部の皆さん。会場は、瀬田キャンパスにある雨天練習場である瀬田ドームでしたが、広いドームがいっぱいになる程多くの皆さんがご来場くださいました。ありがとうございました。

◼︎それぞれの学校には、龍谷大学吹奏楽部の部員の皆さんが、各学校ごとにチームをつくって、中高生の皆さんのステージを支えました。各学校ごとに椅子や譜面台の配置は異なりますが、すべて部員の皆さんがセッティングを行いました。ご苦労様です。リハーサルの時に、ステージ上で大学生と中高生が笑顔でやり取りしている様子を拝見しました。素敵ですね。

◼︎私は、13時からリハーサルの様子を見学させていただきました。吹奏楽部の部員の皆さんが、コンサートをサポートするために、自分たちの演奏以外でも懸命に頑張っておられる様子を拝見することができました。拝見できてよかったと思います。また、出演されたすべての中高の吹奏楽部の演奏を聴かせていただきました。これも勉強になりました。日本のスクールバンド、部活動として取り組まれている吹奏楽の世界やその文化を少しだけですが、理解することができたかなと思います。

◼︎龍谷大学吹奏楽部の演奏の後は、スペシャルゲストとして龍谷大学文学部の卒業生である つじあやの さんが歌ってくださいました。今年は、龍谷大学創立380周年の記念の年ですが、それに相応しい方にお越しいただけたのかなと思います。2つ目の画像は、吹奏楽部の演奏で、つじあやの さんと吹奏楽部の部員が「花は咲く」を歌っている時のものです。

◼︎今日は、夕照コンサートに引き続き、三重県津市の三重県総合文化センターで「Wind Music Festa 吹奏楽フェスタ in 三重 〜東日本大震災・熊本地震復興支援チャリティーコンサート〜」が開催されます。三重県の三重県立上野高等学校、三重県立神戸高等学校、三重県立松阪高等学校、四日市市立内部中学校の吹奏楽部とともに、龍谷大学吹奏楽部も演奏します。ちなみに、昨日は、一部の部員は、若林音楽監督とともに上記4校のうちの2校で、クリニック(楽器演奏の指導)を開催していました。吹奏楽部の皆さん頑張っています。

「阪急少年音楽隊」のこと

◼︎今日は突然、脳味噌の古い記憶の中から、「阪急少年音楽隊」という言葉が浮び上ってきました。ずいぶん昔、私がまだ十代の頃ですから40数年前だと思いますが、当時、どこの放送局かは忘れたが、「阪急少年音楽隊」の演奏を聴かせる短い番組があったような気がします。また、私が通学していた大学は西宮にあり、阪急電鉄を使って通学していましたが、時々、阪急西宮北口のあたりで、「阪急少年音楽隊」の生徒さんらしき方たちをお見かけしました。

◼︎この「阪急少年音楽隊」についてはwikipediaですが、「阪急西宮スタジアム」の項目のなかで次のように解説されています。

かつて、阪急百貨店が経営していた企業内教育施設。1957年、将来の優秀な社員を育成する目的で設立された。入学者は全員、阪急少年音楽隊として吹奏楽活動を行い、学園を卒業後は阪急百貨店に就職することになっていた。

クリスマスの阪急グランドドームでのコンサート等の阪急百貨店の行事のほか、各種イベント、ラジオ、コンサートに出演し吹奏楽ファンのみならず、一般客からも人気を博した。

当初から長らく男子校だったが、1997年度から女子のみの入学となり最晩年は女子校となった。それに伴い、愛称も、阪急少年音楽隊から阪急商業学園ウィンドバンドに変更になった。

その後、阪急百貨店が学園運営から撤退し、2004年度からは高卒資格取得のための連携校だった向陽台高等学校が吹奏楽コースを新設し、向陽台高等学校ウィンドバンドとして継承され、2009年度からは、同法人の早稲田摂陵高等学校に移管され、早稲田摂陵高等学校ウィンドバンドとして再出発した。阪急西宮スタジアムの5、6階部分が校舎であり、よくスタジアム内で練習をしていた。

阪急商業学園時代は音楽を主体にしていた学校であった為、規定により全日本吹奏楽コンクールに出場する事ができなかった。(阪急百貨店に就職してから職場・一般部門として全日本吹奏楽コンクールに出場する事になっていた。)2004年に向陽台高等学校へ継承されてからは高等学校部門として全日本吹奏楽コンクールに出場できるようになった。

◼︎この解説を読んで納得しました。1996年までは「阪急少年音楽隊」は存続していたのですね。23年前ということになります。その後紆余曲折があって、今は早稲田摂陵高校に音楽活動が継承されています。知らなかったなあ。早稲田摂陵高校が吹奏楽に熱心に取り組まれていることは聞いていましたが、なるほどと合点がいきました。もう少し知りたくなり調べていると、以下のような記事を見つけました。勉強になります。「専門教育の音楽の外に商業教育として英語、商業、珠算、国語、数学、理科、社会、習字、美術まで学び、三年の教育を終ったときは、社員に採用、新制高校卒業生と同じ待遇を受けることになる」と書かれています。記憶の中にあったラジオ放送のことも書かれています。

◼︎このことをfacebookに投稿したところ、この西宮市の中学を卒業した方で、成人してからは中学教員として勤務されていた方からコメントをいただきました。その方のコメントをもとに、いろいろ調べていくと、興味深い記事に出会いました。

戦後の新憲法の下、義務教育が小学校6年と(新制)中学校3年の合わせて9年になったのが昭和22年。私たちの住む西宮市今津地区は、戦後の混乱の中、一説に「文化果つるところ」と言われるほど、教育環境の悪い下町で、生活保護を受けている生徒数が西宮市で最も多い中学校でした。街は荒廃し、子供達は不良グループを形成して、近隣の人達からはガラの悪さで恐れられているような状態でした。

その今津中学校で、情操教育の一環として音楽で子供達に夢と希望を与えられないものかと吹奏楽部を創部したのが鈴木竹男先生です。鈴木先生は、これも偶然の為せる業でしょうか、我が母・洋子が今津中学校第一期生で入学した時の担任でありました。後に、鈴木竹男先生は私のことを教え子をもじって「教え孫」と呼び、とても親身になって可愛がって下さいました。

この今津中学校に昭和31年、西宮で最も上品な地区にある夙川小学校から、今津中学校に転勤してきたのが、我が師・得津武史先生です。得津先生が赴任すると同時に、先任の鈴木先生は、阪急少年音楽隊に指揮者として招聘され、そこで関西を代表する素晴らしい楽団に育てられました。

◼︎私は吹奏楽の経験は全くありませんが、今津中学の得津先生のお名前は聞いたことがありました。スパルタ教育の練習で生徒たちを鍛えて、吹奏楽コンクールでも今津中学は活躍していました。そのような話題は、吹奏楽とはなんの関係もなかった私の耳にも入ってきていました。さて、今津中学で吹奏楽部を創部したのが、その後「阪急少年音楽隊」の隊長となる鈴木竹男先生、今津中学の2代目の顧問が得津武史先生。何かとても興味深いものを感じます。というのも、最近、独特の文化を形成してきた日本の吹奏楽界の歴史に強い関心を持っているからです。個々の地域の歴史や出来事に加えて、現在のような吹奏楽コンクールを中心とした日本の吹奏楽界が、どのように制度化されてきたのかということに関心を持っているのです。

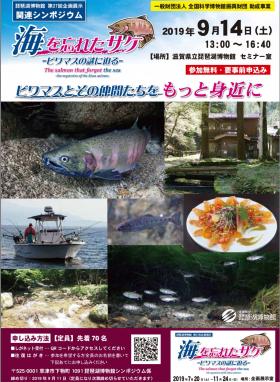

琵琶湖博物館シンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」

「わくわくキッズ・サマースマイリングコンサート」

先ほど、「わくわくキッズ サマースマイリングコンサート」が終演いたしました。

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました! pic.twitter.com/rzrP57J4EO— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 23, 2019

◼︎龍谷大学吹奏楽部、夏期休暇中、しかも日本吹奏楽コンクール関西大会が終わったばかりですが、頑張っておられます。今日は、甲賀市のあいこうか市民ホールで開催された「わくわくキッズ・サマースマイリングコンサート」での吹奏楽部の演奏を見学させていただきました。甲賀市で、放課後児童健全育成事業(学童保育)に取り組まれている特定非営利活動法人「わくわくキッズ」が主催されたコンサートです。

◼︎会場は、甲賀市各地の「わくわくキッズ」のクラブから参加されたたくさんの小学生でいっぱい。アンコールも入れると全部で13曲。2時間にも及ぶコンサートに飽きずに耐えられるかな…と、ちょっと心配していましたが、全く問題なし。「リモル・マーメイド」「Mr.インクレティブル」(ディズニーのアニメ)、「勇気100パーセント」(テレビアニメ)、「USA」(DA PUMPの曲、昨年流行しました)、「パプリカ」(米津玄師の曲で、今年大流行)等の子どもに人気のある曲に加えて、指揮者体験コーナーや楽器紹介のコーナーもあり、ステージとフロアが一体となって大変盛り上がりました。

◼︎コンサートの最後には、フロアから写真のような「わくわくキッズ」の皆さんからのメッセージがステージの部員の皆さんに向けて掲げられました。「ああ!!」 ジーンときますね。部員の皆さん、大変感激したようです。

ヨシ群落保全に関するヒアリング(2)

◼︎昨日は、滋賀県庁の職員の皆さんや淡海環境保全財団の職員の方と一緒に、1日かけて伊庭内湖(東近江市)、西の湖(近江八幡市)、下物半島(草津市)で、ヨシ群落の保全や活用に取り組む団体にお話を伺いました。8月7日に行ったヒアリングの第2回目です。今回も、いろいろ勉強することができました。

◼︎昨日は、滋賀県庁の職員の皆さんや淡海環境保全財団の職員の方と一緒に、1日かけて伊庭内湖(東近江市)、西の湖(近江八幡市)、下物半島(草津市)で、ヨシ群落の保全や活用に取り組む団体にお話を伺いました。8月7日に行ったヒアリングの第2回目です。今回も、いろいろ勉強することができました。

◼︎ヨシ群落の保全とはいっても、その背景は実に様々。ヨシ群落の保全の活動そのものは氷山の一角で、地域の歴史、地域住民組織のあり方、そのような組織と共にある地域文化(村の精神)、ヨシ群落の存在する土地が公有か私有か、キーパーソンや地域リーダーのタイプ、地域で起きた様々な出来事、その時々の政策や施策。細かなことで言えば、ヨシ刈りボランティアの方たちの車を駐車できるスペースがあるかないか……。実にたくさんの要因が複雑に絡み合った中で、ヨシ群落の保全活動が取り組まれています。

◼︎このヒアリング、まだ続きます。今月は、県内でも頑張って取り組んでおられる方たちからのヒアリングでしたが、琵琶湖の周りには、もっと小さな規模の活動を細々と続けている団体もあります。そういう団体にもお話を伺えればと思います。

◼︎ヨシ群落の活動に取り組むみなさんが「つながる」仕組み。取り組みを多くの皆さんに「しらせる」仕組み。取り組みを「ささえる」仕組み。この「つながる」「しらせる」「ささえる」ことがうまく連関したトータルな仕組みが動き始めるように、このような地道なヒアリングを続けていきます。

日本吹奏楽コンクール関西大会で金賞、関西代表に。

◼︎少し前のことになります。8月18日の午前、滋賀県守山市にある守山市民ホールで、日本吹奏楽コンクールの関西大会が開催されました。龍谷大学吹奏楽部は金賞を受賞するとともに、関西代表として(1校のみ)全国大会に進めることになりました。春から部長に就任し、部員の皆さんの演奏の成長ぶりを見学させていただいてきましたが、本日の演奏、特に課題曲は、演奏の隅々までとても神経の行き届いた緻密で精緻な演奏ができたのではないかと思います。立派だったと思います。

◼︎審査結果が発表され、龍谷大学が関西代表に推薦された時、部員のみならず、ホールの中では多くの方達が歓声をあげ、龍谷大学の関西代表決定を祝ってくださいました。この2年、全国大会に駒を進めることができませんでしたが、今年は部員の皆さんの努力が結実したなと思います。吹奏楽部の皆さん、おめでとうございます。私は部員の皆さんについて行っているだけですが、皆さんの演奏を龍谷大学の教員としてとても誇りに思っています。

◼︎ところで、審審査結果の発表の際に、登壇された関西吹奏楽連盟の副理事長の吉永先生。私の高校時代の音楽の先生です。ちょっと懐かしかったな。

◼︎以下は、龍谷大学吹奏楽部の公式ページの記事と、龍谷大学のホームページ掲載された記事です。

高校の吹奏楽部

◼︎今年の春から龍谷大学吹奏楽部の部長になりました。新米です。学内行政とは異なり、知らないことばかり。

◼︎日本の吹奏楽の世界には、独特の文化や仕組みがあります。全国の実に多くの中高に吹奏楽部があり、そして、毎年、地方から全国へと進む吹奏楽コンクールで演奏を競いあいます。高校野球と同じですね。夏の高校野球は高野連と朝日新聞が、吹奏楽コンクールは吹奏楽連盟と朝日新聞が主催します。両方とも朝日新聞(私のイメージでは、このコンクールを軸にして、様々な事柄が動いているように思えます)。もう解体されましたが、中高の吹奏楽部の部員のみなさんにとって、東京の普門館は、「吹奏楽の甲子園」と呼ばれていました。高校野球、吹奏楽のみならず、日本の学校の課外活動(部活動)の根底では、なにか日本的な原理が共有されているように思います。

◼︎龍谷大学の吹奏楽部にも、吹奏楽の世界で全国的に知られる高校から、多くの部員が入部してきます。そのような部員の皆さんの多くは、中高、そして大学で懸命に音楽に取り組むことになるわけですが、全部あわせると10年になりますね。すごいことだとは思うのですが、私自身は、還暦を越えるまで吹奏楽の世界に身を置いたことがないので、具体的なことがよくわかりません。

◼︎ちょっと、 中高の吹奏楽部のことについても知っておきたいなと思っていると、たまたま、写真のような本のことを知りました。『吹奏楽部アナザーストーリー』(上・下、オザワ部長)。面白そうなので、アマゾンで頼んでみました。昨日、自宅に届いたので、Twitterに「『吹奏楽部アナザーストーリー』(上・下)。届いた。」とつぶやいたところ、すぐに反応がありました。そのうちのお一人は、著者のオザワ部長という方でした。本の購入したことに御礼のメッセージをいただきました。吹奏楽を専門にした作家さん…のようです。wikipediaによれば、「全国各地の学校の吹奏楽部や吹奏楽団を取材し、書籍や雑誌、Web媒体、CDのブックレットに執筆するほか、トークショーやラジオ番組、吹奏楽指導者のためのDVDにも出演する」とあります。おそらく、中高で吹奏楽に取り組む皆さんには、とても良く知られた方なのでしょうね。勉強いたします。

魚のアラ

◼︎大学が夏期一斉休暇中なので、自宅で仕事をするようにしています。肩の凝り→首の凝り→頭痛→メニエール病のパターンが出ないように、気をつけています。スレッチ、運動、姿勢…わかってはいますが、油断すると調子が悪くなります。一番の原因はストレス…らしいのですが、何がストレスなんだろう…数えればきりがない…という感じなので、気にしないでおこうと思います。こういう時は、気分転換に料理が良いかも…です。ということで、買い物に行った時に、美味しそうな材料を見つけて自分で作ってみることにしています。

◼︎魚は、近くの生協のスーパーで購入したハモとタイのアラを使った料理です。ハモは、なんと90円でした。しかも、どなたも買おうとしないようで、魚の売り場の隅の方で売られていました。もったいないと思い、買って、自宅に帰ってハモの吸い物を作ることにしました。いろんな調理の仕方があると思いますが、私は、自宅のガスコンロのグリルでしっかりと炙って臭みを取り、雑味になる余分なものを綺麗に掃除をして、昆布出汁の中でハモの旨味を抽出しました。美味しいハモの吸い物ができました。まあ、鶏ガラでスープを取るような感じでしょうか。ただ、頭に身が残っていたので、「もったいない…」と思い、しゃぶらせていただきました。左の写真はグリルで炙る前のものです。歯が鋭いので、売っている段階で、歯のある頭の先は切り落としてあります。facebookにも投稿しましたが、残った骨は、「骨煎餅」にしてはどうかとのご意見をいただきました。なるほど。普段、揚げ物を自宅ではしないので、そういう発想がありませんでした。ハモの次、右側はタイのあら炊きです。こちらは、190円。タイのあら炊きについては、私には「必殺のレシピ」があります。タイに塩を振らずに熱湯をかけ、後は料理酒と砂糖で火を通し、最後、醤油も加えて煮込みます。台風が来ていたので、庭に植えてある山椒の木から葉を取ってきて飾り付けることができませんでしたが、こちらも美味しくいただきました。