2024年度の入学式

▪️今日は龍谷大学の入学式でした。全学部とも、京都の国際会館で開催されました。たしか3回に分けて全学部の入学式が行われました。龍谷大学吹奏楽部は、この赤い新しいユニフォームで演奏を行いました。赤です。スクールカラーですね。今年度、私は特別研究員ですので、式には参加していませんが、きっと立派な演奏で入学式を盛り上げてくださったのだと思います。この写真、朝、幹部の部員さんからLINEで届きました。今年度は、社会学部の栗田修司先生に代理として部長をお勤めいただきます。

▪️以下は、龍谷大学広報のXへのポストです。

/

新入生歓迎アトラクションを

一部ご紹介🎷🥁🪇🎺🌸

\

各式典後に開催した協力サークルによる歓迎アトラクションの様子です🎊

各サークルがこの日のために準備してくれました🌟協力サークルの皆さま、ありがとうございました🌈✨#入学式 #入学おめでとう #龍谷大学 #ryukokuuniversity pic.twitter.com/SPLUIfB7Lz

— 龍谷大学広報 (@ryukoku_univ_pr) April 2, 2024

「夏原グラント」と湖畔散策

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️この「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」は、伊吹山や登山が好きな人、また退職して「地域のために何か貢献したい」と考える方たちが集まって結成された団体です。伊吹山は貴重植物で大変有名な山ですが、その保護を目的に、伊吹山3合目の整備や自然観察ガイドに取り組んでおられます。今回の申請は、ニホンジカの食害からこれらの貴重植物を守るために、助成金を全て金属策の購入に充てたいというものでした。

▪️この新聞記事をお読みください。昨年の3月の読売新聞の記事「伊吹山の植物守れ シカの食害で荒廃…米原市が復元プロジェクト」です。原因としては、ニホンジカの天敵がいなくなったこと、地球温暖化で雪が減り、かつて積雪していたところにも容易にニホンジカが侵入できるようになったこと…などが挙げられています。植物がなくなってしまったため、昨年の7月の大雨により、複数箇所で土砂が流出し、登山道が崩壊するなど大変な被害が生まれました。行政もこのような状況に対策を講じようとしていますが、それにも限界があります。今回の「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」の申請は、麓の三合目については自分たちで守っていくのだという強い決意の表れでもあります。審査結果は、また財団の方から伝えられると思いますが、採択されるようであれば、頑張っていただきたいと思います。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️暖かくなってきたせいか、半袖で散歩されている方もいらっしゃいました。湖岸にある公園は大変賑わっていました。琵琶湖の湖岸にはたくさんのマンションが屏風のように建設されていて、山側からはなかなか琵琶湖を感じることができませんが、マンションに暮らしておられる皆さんは、琵琶湖の見える風景の中で暮らすことに満足されているのではないでしょうかね。

▪️「ピアザ淡海」は膳所の湖岸にありますが、ここから浜大津港の方に進んでいくと、環境教育船「うみのこ」は、観光船の「ミシガン」が係留されていました。さらに進むとヨットハーバーも。

▪️浜大津港を過ぎて、さらにJR大津京駅の方に向かいました。駅まで歩けば4kmちょっとになります。その途中の琵琶湖疏水の水門の前にかかった橋からの写真です。サクラのマークがペンキで描かれた古い木造の建物があります。ここは、戦前は第三高等学校の水上部(ボート部)の艇庫だったところです。ボートのガレージですね。あの有名な「琵琶湖周航の歌」の作詞者、小口太郎はこの水上部の部員だったのです。戦後は「三高ヨットクラブ」に、そして「京都大学学生サークル神陵ヨットクラブ」が継承しているようです。そのようなわけでしょう、この艇庫の近くに、「琵琶湖周航の歌 一番の歌碑」が設置されています。

加賀屋での会食と血糖値

▪️これまで40年に渡り龍谷大学吹奏楽部をご指導いただいた音楽監督の若林義人先生が、定年に伴いご退職され、4月からは桂冠指揮者に就任されます。新たな音楽監督として、現在監督補佐をされている外囿祥一郎先生が就任されます。あの「世界の外囿」と言われている、ユーフォニアム奏者の外囿先生です。そのようこともあり、昨日は、京都駅ビルある「加賀屋」さんで、長年に渡り若林先生のもとでお世話になった外部講師の先生方の慰労会を開催いたしました。音楽監督の交代に伴い外部講師の先生方もかわります。大きな変化です。大学も含めて学校の課外活動で指導者が変わるということは、大きな変化なのです。龍谷大学吹奏楽部としても、外囿先生の元で、しっかり演奏と運営をしていかねばなりません。

▪️これまで40年に渡り龍谷大学吹奏楽部をご指導いただいた音楽監督の若林義人先生が、定年に伴いご退職され、4月からは桂冠指揮者に就任されます。新たな音楽監督として、現在監督補佐をされている外囿祥一郎先生が就任されます。あの「世界の外囿」と言われている、ユーフォニアム奏者の外囿先生です。そのようこともあり、昨日は、京都駅ビルある「加賀屋」さんで、長年に渡り若林先生のもとでお世話になった外部講師の先生方の慰労会を開催いたしました。音楽監督の交代に伴い外部講師の先生方もかわります。大きな変化です。大学も含めて学校の課外活動で指導者が変わるということは、大きな変化なのです。龍谷大学吹奏楽部としても、外囿先生の元で、しっかり演奏と運営をしていかねばなりません。

▪️話は変わります。ここからは私個人の話です。「加賀屋」さんで、懐石料理をいただきました。思い切って、ご飯もスイーツも、全ていただきました。おかずにも甘めの味付けのものがありました。糖質をたくさん含んでいます。ただし、お酒は、糖質のない焼酎とウイスキーです。すると、身体は正直です。血糖値がぐーんと上がりました。Liberaという血糖値センサーを装着して、いろいろ食べ物で血糖値の変化を観察しています。身体に貼り付けたセンサーが記録した血糖値(正確にはグルコース)のデータをスマホでスキャンして、随時、血糖値の変化を知ることができます。血糖値は一応緑のゾーンの中ではありますが、こうやって気をつけるわけです。逆に言えば、安心できるとも言えます。今回も今後のための経験知を得ることができました。あと、洋食でもフルコースをいただくと、経験知がさらに高まりますかね。

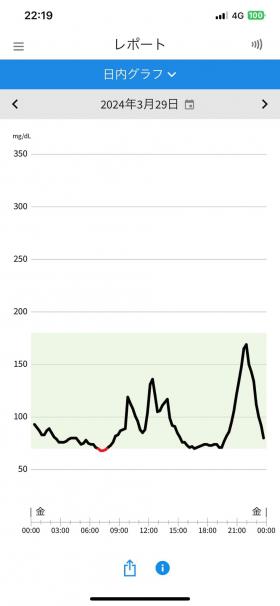

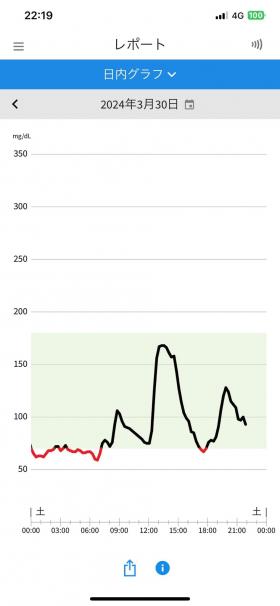

▪️スマホの画面、左が加賀屋さんで会食した金曜日の血糖値のデータです。正確には皮膚の中のグルコースなのだそうですが、このグルコースは血糖値と相関しているのだそうです。朝食と昼食はそれほどではありません。140を超えていません。昼食は、農学部食品栄養学科の石原健吾先生にご指導を受けながらいただいた時のものです。自分で作った野菜多め、ご飯少なめの弁当をいただきました。ところが、夕食になると違います。和食の会席料理とはいえ、ご飯やスイーツも含めるとぐんと血糖値が上がっています。これ、170くらいまで上がっていますね。

▪️スマホの画面、右側は昨日のデータです。昨日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考が開催されました。全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。昼食は、財団にお弁当をお世話頂きました。ご飯を2/3だけいただきましたが、やはり血糖値がぐーんと上がりました。本当は、昼食後に運動をして血糖値の上昇を抑えれば良いのですが、仕事がありましたから、それもできません。審査会の間はそれほど血糖値は下がりませんが、終了後、4kmほど歩きました。血糖値は、どんどん下がり70程度まで下がったでしょうか。夕食は、自宅ですから、一応コントロールできています。センサーを装着することで、食事に関する判断力が増してきているように思います。笑われるかもしれませんが、空腹具合で、自分の血糖値を予想することができるようになりました。

▪️いろいろ、ご指摘をいただくことがありますが、私個人は、敏感になること、これはこれで有意義なことだと思っています。ただ、センサーが有効なのはあと1週間です。センサーは使用期限があります。2週間です。また、いろいろ考えて装着することがあるかもしれませんが、とりあえず、あと1週間です。

▪️そうそう、農学部の石原先生には、食事の前にプロテインを飲んでみると血糖値の上昇を抑えにれるとご指導いただきました。甘くないほうじ茶風味のプロテインをいただき、自分でも購入してみました。いろいろ指導いただきながら、試してみて、自分に合った方法を見つけようと思います。

330,000アクセス感謝

▪️昨日、アクセスカウンターが「330,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「320,000」を超えたのは今年の1月31日です。「320,000」から「330,000」までは60日かかっています。「310,000」から「320,000」までは「59日」、「300,00」から「310,000」までは「65日」、「290,000」から「300,000」までは「80日」だったので、少しずつですが多くの皆さんにご覧いただけるようになっていることがわかります。このブログのタイトルとは異なり、ほぼ日々の出来事を記録しているだけなのに…。たまに、社会学っぽいことも書いてはいますけど、基本は身辺雑記でしかありません。ライフログですね。毎回、アクセス感謝の投稿で書いていますが、一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログです。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。

東京農工大学名誉教授・土屋俊幸さんの最終講義

▪️3月23日、東京農工大学名誉教授である土屋俊幸さんの最終講義が行われました。土屋先生と書くべきところですが、長年に渡り親しくさせていただいてきたので、あえて土屋さんと書かせていただきます。さて、私は、オンラインではありますが、この最終講義を聴講させていただきました。どうして名誉教授が最終講義なのか。普通は、最終講義を行なった後、名誉教授になるものですよね。それは、コロナ禍のせいなのです。コロナ禍のせいで最終講義が4年遅れになってしまったようなのです。しかし、コロナ禍でオンラインを使うことが当たり前になったので、私のように関西に暮らしている者でも、土屋さんの最終講義を聴講することができたわけですね。

▪️土屋さんとの出会いは、ずいぶん昔のことになります。土屋さんは林政学の人ですが、環境社会学会の会員にもなっておられて、土屋さんが岩手大学におられるときに出会っています。確か、どこかで開催された学会の大会から、電車で一緒に岩手に帰ることを記憶しています。おそらくは、出会ってから四半世紀は経過していると思います。

▪️土屋さんは、最近は大津にも毎年1回出張されます。大津市に全国の自治体職員のための研修施設があり、そこで講義をされているのです。で、晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での飲み会になります。そこでいろいろ議論をすることになります(飲み過ぎて細かな内容を忘れてしまうのですが)。また、土屋さん達が主催されている研究集会にも参加させていただいていますが、そこでもいろいろ議論させていただいています。飲みながら、そして研究集会で議論している際の、「根本にある問題意識」は、昨日、土屋さんが最終講義で話された内容の「根本にある問題意識」と、相当部分で重なりあうのではないかと思っています。

▪️最近出版された、シリーズ環境社会学講座 第6巻『複雑な問題をどう解決すればよいのか-環境社会学の実践』(宮内泰介・三上直之編, 新泉社)で執筆させていただいた拙論の中で使用した用語をあえて用いれば、「『支配-従属』問題を回避する計画は可能なのか、どうすれば回避できるのか、そのことをどのように学術論文という形で表現できるのか」ということになるのではないかと思います。手前勝手なまとめをしていますけど。私の専門は林政学ではありませんが、こうやって振り返ってみると、勝手な思い込みかもしれません。でも、深いところ(メタレベル)で土屋さんと問題意識を共有させていただいてきたように思っています。ありがたいことだと思っています。いろいろ見渡しても、問題意識を共有できる方達が少ないからです。丁寧に議論の相手をしていただいてきたことに心より感謝いたします。

▪️土屋さんは、昨日の最終講義で「自然資源社会学」と「林政学」に関して学術書を執筆されると宣言されておられました。それらの書籍で、私が土屋さんと議論していた水準をきっとブレイクスルーしてくださるに違いないと期待しています。土屋さんは、私よりもちょっと年上の兄のような存在なのですが、意欲的、精力的です。名誉教授になっても引退という二文字は土屋さんには関係ないようです。今も、研究、社会貢献ともに現役で頑張っておられます。すごいなと思います。

石原先生のご指導

▪️今日は、午前11時に農学部食品栄養学科の石原健吾先生の研究室を訪問しました。食後の血糖値の上昇を緩やかにするための方法のご指導を受けるためです。

▪️今日は、食事の前にプロティンを飲みました。プロティンクを事前に飲むことで、胃の消化の動きを少し緩めて、糖の吸収を時間をかけるようにする…そういうご説明だったと思います。ほうじ茶味のプロティンで、粉を水に解いて飲みました。写真は、私の弁当です。弁当を作るというよりも、冷蔵庫の中にあるものを詰めているだけかもしれません。下手くそですが、卵焼きだけは朝作りました。ハンバーグも、昨日の食事の残りものをありがたく使わせてもらっています。野菜を多くして、ご飯は少しです。このご飯には、セルロースを原料にお米に似せて製造された粒も混じっています。「ぷるんちゃんカロリーダイエット粒 」という商品です。これを混ぜてご飯を炊くのです。まあ、こんな感じの弁当です。これに加えてワカメスープもいただきます。インスタントですけど…。

▪️プロティンクを飲んだ時とそうでない時で、どれだけ血糖値の上昇が違っているのか、調べてみます。こういうのをストレスと感じる人もいるのでしょうが、私は知的に面白さを感じています。血糖値の変化を見ながら、身体は正直だな〜とつくづく思います。

▪️弁当は、石原先生と一緒にいただきました。スポーツ栄養学者がどのような昼食を摂っておられるのか、興味津々だったのですが、驚きました。コンビニで売っている千切りキャベツに、納豆を2つ乗せて、混ぜて召し上がっていました。あとは、パンを召し上がっていました。千切りキャベツに納豆。栄養的には理にかなっているのでしょうね。一度、やってみようと思います。千切りキャベツと鯖の水煮は食べたことがありますけど、今度は納豆でやってみます。

▪️今日の石原研究室には、大学院生が1人来て勉強されていました。今は、修士課程の1年生で、就職活動を始めているそうです。いろいろお話をお聞きしました。社会学者は、人の話を聞くのが仕事のようなものなので(職業病…)、ついついいろいろ聞いてしまいました。シールのようなものは、この方が、大津市と平和堂と龍大農学部による産官学連携事業の中での取り組みのようです。フレイル予防のために、筋肉・内臓・皮膚などの体の主用部分になるタンパク質を摂取できるレシピを考案されました。「クセになるかぼちゃのおかずサラダ」です。平和堂で販売されたのだそうです。いいですね〜。イラストの左側の方が、今日お話を伺った方です。希望通りに就職できるといいな〜。

「杉岡孝紀教授 追悼の集い」

▪️先月、センター長をしている世界仏教文化研究センターの副センター長をお勤めいただいた文学部の杉岡孝紀先生がお亡くなりになりました。そのことを「杉岡孝紀先生のこと」としてこのブログで投稿しました。この投稿をお読みいただいたからかもしれませんが、文学部の鍋島直樹先生から、3月28日に開催された「杉岡孝紀教授 追悼の集い」のお知らせをいただきました。この集いに参加させていただきました。

▪️杉岡先生のお通夜に参列した時と同様、参加された方たちは、ほとんどが僧侶の皆さんでした。皆さん法衣を身につけておられましたので、そうだと思います。第一部の追悼法要では、以前、社会学部に勤務されていた殿内恒先生をお導師に、参加者で「正信念仏偈」(行譜)が唱えて焼香を行いました。第二部では、杉岡ゼミをはじめとして教え子の皆さんが集なり、杉岡先生の思い出を語り合いました。こちらの方にも、私は参加させていただきました。ちょっとアウェーな感じもありましたが、杉岡先生がどういうお人柄であったのかがよくわかりました。

▪️私は、研究部長をしていた時に、生命倫理の審査で杉岡先生のお世話になりましたし、今年度は、この投稿の冒頭にも書きましたが、世界仏教文化研究センターの副センター長をお勤めくださり、センター長として心より感謝をしているのですが、先生とじっくりお話をすることができませんでした。ゼミ生や出身者の皆さんのお話を聞いていたら、杉岡先生が大変ユーモアのある方だったことがよくわかりました。残念なことは、先生と「他者」等の概念について、お話をさせていただきたかったのですが、それができぬままにお亡くなりになりました。大変残念でなりません。昨日は、杉岡先生の奥様も参加されていました。少しお時間をいただき、お話をさせていただきました。奥様とお話ができてよかったです。

▪️私が座ったテーブルには、文学部の内田准心先生、大学院の博士課程に在籍されている方、そして修士課程を修了され方で、栗東のお寺で副住職をされている方が座っておられました。本来であれば、杉岡先生のお話をするべきところなのですが、私が普段仏教や浄土真宗に関して「どうして〜〜なんだろう」と考えている素人の素朴な疑問について教えていただきました。全てにお答えいただいたわけではありませんし、一緒に「なぜなんでしょうね〜」ということになったりもしたのですが、楽しい時間を過ごすことができました。

▪️こういう「場」がもっとあればと強く思います。例えば、どうして日本の仏教はこんなにたくさんの宗派に分かれているのか。宗派の間では、お互いの交流はあるのかとか。また、仏壇の内側は金ピカでお浄土を表現していることはわかるけれど、ちょっと嫌だな〜。現代人の心に響くようなデザインはないのだろうかとか。大原三千院円融寺往生極楽院の天井絵が復元されているけれど、あんな素敵な雰囲気の方がいいな〜とか。短い時間でしたが、普段、疑問に思っていることを聞いていただき、一緒に考えてくださいました。これも杉岡先生にいただいたご縁なのでしょう。きっと杉岡先生も喜んでおられると思います。