月1回の検診

▪️昨日は月1回のクリニック受診の日でした。糖尿病がきちんとコントロールできているかを確認するために、毎月1回クリニックで血液検査をしていただくのですが、今月の検査結果も問題ありませんでした。全ての検査数値が正常の域内でした。この1ヶ月も、その前の1ヶ月も、糖質の摂取に関してはかなり意識してきました。糖質(ご飯、麺、パン等)を摂らなくても、食に関してそれなりの満足を得られる自分なりのやり方がわかってきたように思います。おそらく、今は身体が必要とするエネルギーを糖質ではなく脂質から得ているのだと思います。昨日は、その点に関して医師に尋ねましたが、私と同じ見解でした。

▪️過去のデータも振り返ってみました。ちょっと気になったのは中性脂肪でした。基準値内なのですが、それでもいつもやや高めなのです。ところが、この中性脂肪がぐんと下がった時がありました。それは、昨年の10月。クリニックでの受診の数日前に、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」を歩いていました。数値は「76」でした。その前は、基準値をかなり超えていたのですが…。なるほど、運動が効いていたのですね。この時は、特別に長い距離を歩いているわけですし。思うに、「もっと普段から運動をしなさい…」ということなのでしょう。

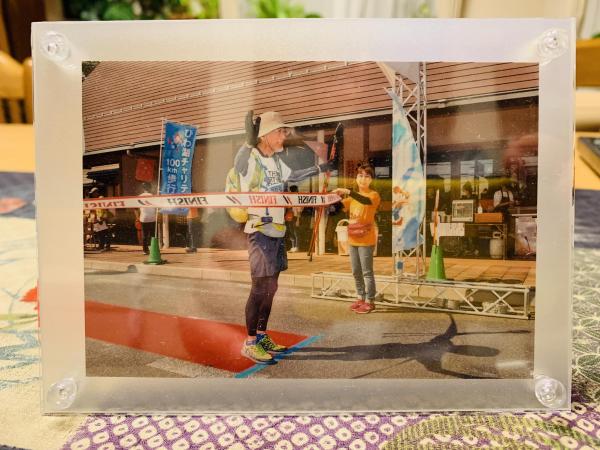

▪️そろそろ、今年の秋の「びわ100」の練習を始めなければなりません。そのうちに、fbの投稿も、ウォーキング関連の投稿が増えてくると思います。すみません。多くの皆さんにとってはどうでも良い話しなんですが…。でも、私の場合、fbはライフログ(日記、人生の記録)なものですから。日々の出来事を記録することになるのです。今年の秋も、この写真のように、無事に「びわ100」を完歩したいです。これまで、どれだけコンディションが悪くても完歩しているので、練習さえきちんとすれば、なんとかなると思っています。

健診結果

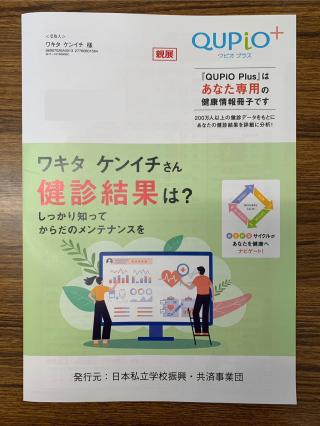

▪️勤務している大学が私立大学ですから、これをくださったのは日本私立学校振興・共済事業団になります。これには「令和5年度特定健康診査の結果について」という文書が同封されていました。そこには、アンダーライン付きで「特定保健指導の対象にならなかった事をお知らせします」と書かれていました。ひとまず安心ですね。

▪️勤務している大学が私立大学ですから、これをくださったのは日本私立学校振興・共済事業団になります。これには「令和5年度特定健康診査の結果について」という文書が同封されていました。そこには、アンダーライン付きで「特定保健指導の対象にならなかった事をお知らせします」と書かれていました。ひとまず安心ですね。

▪️糖尿病の治療を受ける前までは、注意が必要とされる検査項目がたくさんあったのですが、薬と食事療法で体重は10kg減り、腹囲も11cm減り、血圧関連、脂質関連、肝機能、腎機能全て改善し正常になりました。体重管理は大切ですね。唯一の注意項目が尿糖。これは、薬で血液中の糖を尿の中に排出しているので、まあ仕方がありませんか。

▪️で、治療を受ける前のHbA1cとか、今見るとめちゃくちゃ高いじゃないですか。その時は、よくわかっていなかったんです、数値の意味とか恐ろしさが。食事と薬で状況を改善しながら、素人なりに一生懸命勉強してきたので、こういう数値に敏感になってきました。もちろん、こういう数値を気にせずとも健康体であることが一番望ましいのですが、もはやそういう身体ではありません。

自分が話すスピード、人の話を聞けるスピード。

▪️先日のことになります。昼食時、テレビの「徹子の部屋」を視聴しました。その日のゲストは、「TM NETWORK」の皆さんたちでした。この方達、私と同年代なんですね。よくわかっていませんでした。全員、前期高齢者です。実際にテレビで拝見すると、ああ、やはり自分と同年代の方達だなと感じました。お若く見えますけどね。

▪️お若く見えるのですが、それでも興味深かったのは、昔々に「徹子の部屋」に出演されたた時のご自身の録画を見ながら、小室哲哉さんですが、なんだか自分が偉そうに話をしているとか、昔は速く話していたんだとか、そういう感想を言っておられたことでした。そうなんです。若い時は、みんな早口なんですよ。これは、黒柳徹子さんも同じですね。録画の中の黒柳徹子さんは、今とは違い早口です。黒柳さんの「モノマネ」される方達は、みんな早口で喋っておらますよね。でも、現在の徹子さんは、ゆっくり話をされます。年齢を重ねる、普通に話してもゆっくりになってしまうんだと思います。それから、大事なことですが、若い人たちの早口の喋りを聞き取りにくなってしまっているのです。テレビを視聴して、納得しました。私は、そのことを50歳代から感じていました。

▪️自分の言語能力が劣ってきて思うのは、若い方達の話も普通に話していればよく理解できるのですが、何か気合のスイッチが入ってしまうせいでしょうか、早口で話す方が時々おられます。普通に話したら良いのに…と思いますが、そういう時、少し困ってしまうんですよね。早く話すことで、話している内容が高いレベルに聞こえるわけではありませんし、年寄りのために少しゆっくり目に話して欲しいなと、密かに思っています。

新しい歯ブラシ

▪️昨日は、歯の定期検査でした。掛かりつけの歯科医院で、歯科衛生士さんに歯のチェックと掃除をしていただきました。3ヶ月ごとにお願いをしています。今のところ歯茎に問題はないようですが、加齢とともに歯茎が後退していくのは仕方のないことのようです。そのため、エナメル質のない象牙質のところが少し現れてきて、そこがよく磨けていないというご指摘をいただきました。そこから虫歯になったりするので要注意です。

▪️昨日は、歯の定期検査でした。掛かりつけの歯科医院で、歯科衛生士さんに歯のチェックと掃除をしていただきました。3ヶ月ごとにお願いをしています。今のところ歯茎に問題はないようですが、加齢とともに歯茎が後退していくのは仕方のないことのようです。そのため、エナメル質のない象牙質のところが少し現れてきて、そこがよく磨けていないというご指摘をいただきました。そこから虫歯になったりするので要注意です。

▪️昨日は、歯の磨き方に着いても丁寧にご指導いただきました。また、プラスチックの厚みが薄い歯ブラシを使い(写真の左)、歯茎に対しては45度の角度に毛先をあててハブラシを5mm幅程度で動かすことで、歯と歯茎の隙間をきれいにすることができるということも教わりました。また、歯並びの悪いところについては、隙間を磨くための専用の歯ブラシ(筆みたいな感じ/写真の右)についても紹介してもらいました。ということで、早速、購入して昨晩から使っています。糖尿病は万病の元と言われますが、歯は健康の元ですからね。最期まで、自分の歯で食事ができるように歯のケアには勤めたいと思います

デニソワ人から受け継いだもの

▪️今日は月1回の受診日でした。毎回、診察を受けているクリニックでは血液検査をその場でしてくださいます。きちんと薬を服用して、食事も節制しているせいか、肝臓の数値、中性脂肪、コルステロールの数値、血糖値、HbA1cのいずれも基準値内にきちんと収まり、健康体を維持できていることがわかりました。HbA1cについては、なんと5.2でした。糖質を徹底的に制限した結果かと思います。医師からは、「あまり無理をしないでくださいね」と言われていますが、無理をしないけれど、やるからにはきちんとやりたいと思っています。以前、農学部の石原先生のご指導で2週間だけ血糖値センターを貼り付けて、血糖値と食事や運動との関係を見てきました。食事に関しては、白米は急激に血糖値が上がるので、警戒しています。本来であれば、白米は大好きですし、日本の農業を消費者として支えるために米をもっと食べたいのですが…。今はそれができない状況にあります。農家のみなさん、申し訳ないです。

▪️さて、糖尿病関連の書籍を読むと、日本の糖尿病患者の67%の人たちは、糖尿病になりやすい遺伝的要素を持っているとのことでした。私の母や叔父は糖尿病でしたから、母方から受け継いでいるのかもしれません。日本人は、糖尿病になりやすい体質を持っています。このような日本人の傾向ですが、先日、理化学研究所がプレスリリースした研究結果によると、それは人類史と深く関係しているというのです。びっくりしました。

▪️理化学研究所のプレスリリースはこちらです。このプレスリリースによると、まず次のように書かれています。「3,256人分の日本人の全ゲノム情報を分析しました。この研究を通じて、日本人の祖先に関わる三つの源流(縄文系祖先、関西系祖先、東北系祖先)の起源を明らかにしました」。以下をお読みください。

縄文の祖先比率については、沖縄が最も高い比率(28.5%)を持ち、次いで東北(18.9%)である一方、関西が最も低い(13.4%)と推定されました。これは、縄文人と沖縄の人々の間に高い遺伝的親和性があることを示す以前の研究と一致しています。また、関西地方は漢民族と遺伝的親和性が高いことが明らかになりました。

さらに、共同研究グループは中国、韓国、日本から報告された古代人ゲノムデータを使って、東北と関西の間の遺伝的親和性の違いを評価しました。その結果、関西人と黄河(YR)またはその上流地域の中新石器時代および後新石器時代古代中国集団との間に顕著に密接な関係があることが見受けられました。対照的に、東北地方の個体は、縄文人との遺伝的親和性が顕著に高く、また沖縄の宮古島の古代日本人ゲノム(高い縄文比率を持つ)や韓国三国時代(4~5世紀)の古代韓国人とも高い遺伝的親和性を持つことが示されました。

▪️ここまでの説明でも、こういう分野に関しては全くの素人ではありますが、すごく興味深い研究成果だと思うのです。でも、個人的にさらに興味深かったのは次の点です。皆さんもご存知かと思いますが、現生人類は、ネアンデルタール人やデニソワ人と交雑しているのです。

また、現生人類(ホモ・サピエンス)の最も近縁とされる古代型人類ネアンデルタール人やデニソワ人から受け継いだ遺伝子領域を特定しました。一部の日本人が持つNKX6-1遺伝子領域は、2型糖尿病リスクと関連しており、この領域がデニソワ人由来であることが明らかになりました。さらに、日本人の遺伝子における自然選択が作用している領域も同定しました。

▪️自分の病気(2型糖尿病)が親からの遺伝、言い換えれぱ「負の遺産」と思っていたのですが、こうやって一気に人類史にまで遡ってしまうと受け止め方が違ってきます。

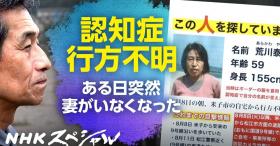

NHKスペシャル「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」

▪️昨日のNHKスペシャルは、「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」でした。認知症行方不明者が1万8000人って、驚いてしまいました。ものすごい人数です。このような番組の内容です。公式サイトから転載させていただきます。大変深刻な問題だと思っています。

▪️昨日のNHKスペシャルは、「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」でした。認知症行方不明者が1万8000人って、驚いてしまいました。ものすごい人数です。このような番組の内容です。公式サイトから転載させていただきます。大変深刻な問題だと思っています。

認知症やその疑いで、行方不明になった人が10年で倍増、過去最多の1万8000人に。朝起きると認知症の妻がいなくなっていた夫。いったいなぜ?捜し続ける中で、妻のある「意思」に思いが至る。一方、最新技術を使ったまちづくりなど、認知症の人が安心して暮らせる社会を目指す取り組みも始まっている。誰もが認知症の当事者になりうる時代。行方不明になる本人や家族の苦しみとどう向き合うのか。切実な日々を見つめる。

▪️WHO(世界保健機構)と国連が定めた高齢化の定義では、65歳以上の人口が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」日本は超高齢社会となっています。日本は、とっくに21%を超えています。2022年で29%です。このような状況を、人によっては「超超高齢社会」と言ったりします。高齢になるほど認知症の発症リスクは高まります。ですから、平均寿命が高くなればなるほど、認知症患者は増加することが予測されるわけです。こちらが参考になるかと思います。内閣府の「和5年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」です。この白書の中では、「我が国は世界で最も高い高齢化率である」ことや、「65歳以上の者のいる世帯は全世帯の約半数」、「65歳以上の一人暮らしの者が増加傾向」という項目がみられます。私はすでに前期高齢者です。人事(ひとごと)ではありません。まさに自分事の問題なんです。ということで、今回のNHKスペシャル、録画したものをじっくり視聴することにします。

【追記】▪️ 厚生労働省の「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ(身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト)」です。

Libręを終了。

▪️3月22日に、農学部の石原健吾先生からご指導を受け、血糖値をリアルタイムで測定することのできる「FreeStyle Libre」というセンサーを左の二の腕に貼り付けました。食事の内容、運動等と血糖値がどのように関係しているのかを「見える化」できました。今後、病気と共生していくための経験値を獲得することができました。ただ、この「Libre」の使用期間は2週間なのです。血糖値をスキャンするスマホのアプリが終了を伝えてきたので、先ほど剥がしました。センサーはこんな感じです。直径は2cmぐらいでしょうか。真ん中に非常に細い針が出ていますよね。この針が皮膚の下にある体液のグルコースを測定するのです。その数値と血糖値は連動しているのです。何か薄い円盤ですが、中を見てみると精密機械のようですね。

▪️このセンサー、結構高価なものです。インシュリンを打っておられる方は保険が使えるので費用を低く抑えることができるようですが、私はそうではありません。薬を飲んでいるだけです。薬と食事と運動だけで、HbAicを5.4程度に維持できており、もし利用するのならば実費が必要になります。というとで、使用し続けることはあまり現実的ではありません。今回は、石原先生にご指導による自分自身を対象にした実験のような感じです。もし、再度このセンサーを利用するとすれば、ウルトラウォーキング(びわ100等)に出場する時でしょうか。日常生活では血糖値が高くなることを気にせねばなりませんが、ウルトラウォーキングの時は、長時間身体を動かすことで生じてしまう低血糖を防がねばなりません。ウルトラウォーキングにし出場することが決まったら、再度、石原先生にご指導を受けようと思います。その時は、普段食べられないアンパンだとか、砂糖がたっぷり入ったコカコーラだとか、ウォーキングしながら食べたり飲んだりすることになります。それはそれで、楽しみだな。

加賀屋での会食と血糖値

▪️これまで40年に渡り龍谷大学吹奏楽部をご指導いただいた音楽監督の若林義人先生が、定年に伴いご退職され、4月からは桂冠指揮者に就任されます。新たな音楽監督として、現在監督補佐をされている外囿祥一郎先生が就任されます。あの「世界の外囿」と言われている、ユーフォニアム奏者の外囿先生です。そのようこともあり、昨日は、京都駅ビルある「加賀屋」さんで、長年に渡り若林先生のもとでお世話になった外部講師の先生方の慰労会を開催いたしました。音楽監督の交代に伴い外部講師の先生方もかわります。大きな変化です。大学も含めて学校の課外活動で指導者が変わるということは、大きな変化なのです。龍谷大学吹奏楽部としても、外囿先生の元で、しっかり演奏と運営をしていかねばなりません。

▪️これまで40年に渡り龍谷大学吹奏楽部をご指導いただいた音楽監督の若林義人先生が、定年に伴いご退職され、4月からは桂冠指揮者に就任されます。新たな音楽監督として、現在監督補佐をされている外囿祥一郎先生が就任されます。あの「世界の外囿」と言われている、ユーフォニアム奏者の外囿先生です。そのようこともあり、昨日は、京都駅ビルある「加賀屋」さんで、長年に渡り若林先生のもとでお世話になった外部講師の先生方の慰労会を開催いたしました。音楽監督の交代に伴い外部講師の先生方もかわります。大きな変化です。大学も含めて学校の課外活動で指導者が変わるということは、大きな変化なのです。龍谷大学吹奏楽部としても、外囿先生の元で、しっかり演奏と運営をしていかねばなりません。

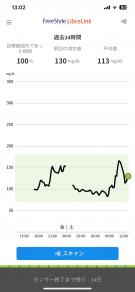

▪️話は変わります。ここからは私個人の話です。「加賀屋」さんで、懐石料理をいただきました。思い切って、ご飯もスイーツも、全ていただきました。おかずにも甘めの味付けのものがありました。糖質をたくさん含んでいます。ただし、お酒は、糖質のない焼酎とウイスキーです。すると、身体は正直です。血糖値がぐーんと上がりました。Liberaという血糖値センサーを装着して、いろいろ食べ物で血糖値の変化を観察しています。身体に貼り付けたセンサーが記録した血糖値(正確にはグルコース)のデータをスマホでスキャンして、随時、血糖値の変化を知ることができます。血糖値は一応緑のゾーンの中ではありますが、こうやって気をつけるわけです。逆に言えば、安心できるとも言えます。今回も今後のための経験知を得ることができました。あと、洋食でもフルコースをいただくと、経験知がさらに高まりますかね。

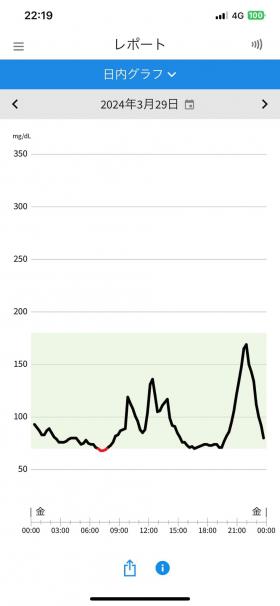

▪️スマホの画面、左が加賀屋さんで会食した金曜日の血糖値のデータです。正確には皮膚の中のグルコースなのだそうですが、このグルコースは血糖値と相関しているのだそうです。朝食と昼食はそれほどではありません。140を超えていません。昼食は、農学部食品栄養学科の石原健吾先生にご指導を受けながらいただいた時のものです。自分で作った野菜多め、ご飯少なめの弁当をいただきました。ところが、夕食になると違います。和食の会席料理とはいえ、ご飯やスイーツも含めるとぐんと血糖値が上がっています。これ、170くらいまで上がっていますね。

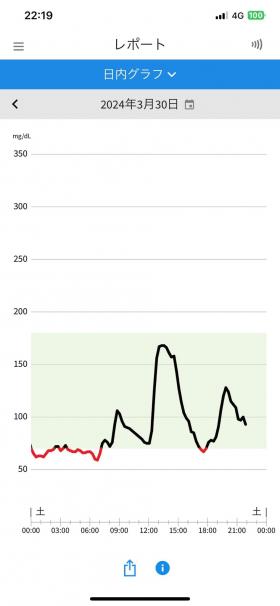

▪️スマホの画面、右側は昨日のデータです。昨日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考が開催されました。全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。昼食は、財団にお弁当をお世話頂きました。ご飯を2/3だけいただきましたが、やはり血糖値がぐーんと上がりました。本当は、昼食後に運動をして血糖値の上昇を抑えれば良いのですが、仕事がありましたから、それもできません。審査会の間はそれほど血糖値は下がりませんが、終了後、4kmほど歩きました。血糖値は、どんどん下がり70程度まで下がったでしょうか。夕食は、自宅ですから、一応コントロールできています。センサーを装着することで、食事に関する判断力が増してきているように思います。笑われるかもしれませんが、空腹具合で、自分の血糖値を予想することができるようになりました。

▪️いろいろ、ご指摘をいただくことがありますが、私個人は、敏感になること、これはこれで有意義なことだと思っています。ただ、センサーが有効なのはあと1週間です。センサーは使用期限があります。2週間です。また、いろいろ考えて装着することがあるかもしれませんが、とりあえず、あと1週間です。

▪️そうそう、農学部の石原先生には、食事の前にプロテインを飲んでみると血糖値の上昇を抑えにれるとご指導いただきました。甘くないほうじ茶風味のプロテインをいただき、自分でも購入してみました。いろいろ指導いただきながら、試してみて、自分に合った方法を見つけようと思います。

石原先生のご指導

▪️今日は、午前11時に農学部食品栄養学科の石原健吾先生の研究室を訪問しました。食後の血糖値の上昇を緩やかにするための方法のご指導を受けるためです。

▪️今日は、食事の前にプロティンを飲みました。プロティンクを事前に飲むことで、胃の消化の動きを少し緩めて、糖の吸収を時間をかけるようにする…そういうご説明だったと思います。ほうじ茶味のプロティンで、粉を水に解いて飲みました。写真は、私の弁当です。弁当を作るというよりも、冷蔵庫の中にあるものを詰めているだけかもしれません。下手くそですが、卵焼きだけは朝作りました。ハンバーグも、昨日の食事の残りものをありがたく使わせてもらっています。野菜を多くして、ご飯は少しです。このご飯には、セルロースを原料にお米に似せて製造された粒も混じっています。「ぷるんちゃんカロリーダイエット粒 」という商品です。これを混ぜてご飯を炊くのです。まあ、こんな感じの弁当です。これに加えてワカメスープもいただきます。インスタントですけど…。

▪️プロティンクを飲んだ時とそうでない時で、どれだけ血糖値の上昇が違っているのか、調べてみます。こういうのをストレスと感じる人もいるのでしょうが、私は知的に面白さを感じています。血糖値の変化を見ながら、身体は正直だな〜とつくづく思います。

▪️弁当は、石原先生と一緒にいただきました。スポーツ栄養学者がどのような昼食を摂っておられるのか、興味津々だったのですが、驚きました。コンビニで売っている千切りキャベツに、納豆を2つ乗せて、混ぜて召し上がっていました。あとは、パンを召し上がっていました。千切りキャベツに納豆。栄養的には理にかなっているのでしょうね。一度、やってみようと思います。千切りキャベツと鯖の水煮は食べたことがありますけど、今度は納豆でやってみます。

▪️今日の石原研究室には、大学院生が1人来て勉強されていました。今は、修士課程の1年生で、就職活動を始めているそうです。いろいろお話をお聞きしました。社会学者は、人の話を聞くのが仕事のようなものなので(職業病…)、ついついいろいろ聞いてしまいました。シールのようなものは、この方が、大津市と平和堂と龍大農学部による産官学連携事業の中での取り組みのようです。フレイル予防のために、筋肉・内臓・皮膚などの体の主用部分になるタンパク質を摂取できるレシピを考案されました。「クセになるかぼちゃのおかずサラダ」です。平和堂で販売されたのだそうです。いいですね〜。イラストの左側の方が、今日お話を伺った方です。希望通りに就職できるといいな〜。

血糖値を測定する。

▪️昨日は、午前中、滋賀県庁でのミーティングの後、午後からは大学に戻りました。4月から特別研究員(サバティカル)になるので、まずは研究室を整理整頓し、研究環境?を整えることを行いました。いらないものをまずは断捨離し始めました。1年かけて、ゆっくりと書籍の処分にも手をつけます。廃棄、譲渡、売却、PDF化、保存、その作業を進めます。

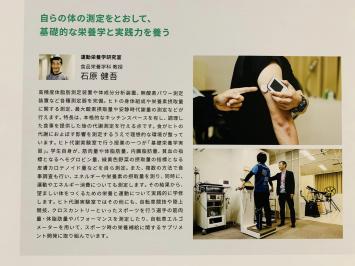

▪️15時からは農学部の石原健吾先生のラボを訪問し、いろいろご指導をいただきました。ありがとうございました。石原先生は、ご自身も元々は自転車競技をされていたスポーツマンです。最近では、自らのデータを取りながらトレイルランで160kmを走ったりもされています。ご専門はスポーツ栄養学。「スポーツ栄養学」を一般人の健康増進、競技者のパフォーマンス向上という両面から研究されています。

▪️昨日は、前者の「一般人の健康増進」という観点から、病気持ちの私の健康維持に関してご相談に乗っていただいたわけです。大変丁寧にお話をしてくださいました。加えて昨日は、特に、血糖値をリアルタイムで測定できる「FreeStyleリブレ」というセンサーを二の腕に取り付けるご指導を受けました。厚さ5mmほどの丸い円盤状のセンサーの中央には短いとても細い針が出ていて、その針が皮膚の下の細胞と細胞の間に存在するグルコースを測定するのです。グルコースは血管を通って体中に運ばれ、毛細血管から間質液へ、さらに間質液から細胞に入って利用されているので、この間質液中のグルコースがわかれば、グルコースと強い相関がある血糖値もわかるというわけです。で、その情報をスマホのアプリで受け取るのです。トップの写真、左側、写真に写った二の腕に丸い円盤のようなものが見えると思いますが、それが「FreeStyleリブレ」になります。

▪️このセンサーを装着することで、私は石原先生の研究に協力しながら、自分自身の血糖値の傾向を理解することができます。今までは、月1回の血液検査だけが頼りでしたが、今回は2週間だけですが、リアルタイムで測定できることになります。研究に協力する内容ですが、階段の上りと下りとでは、どちらが血糖値を消費するのか…たしかそういうふうに説明してもらったのですが…違っているかもしれません。石原先生から、後で、運動のメニューを送ってもらうことになっています。

▪️アプリを起動させてから1時間ほどで使えるようになりました。安心しました。健康の範囲内です。例えば、個人的な実験として、オニギリを食べてみる。餅を食べてみる。餡子の入った今川焼きを食べてみる。そうして血糖値がどう変化するのかを確認してみたいと思います。ストイックな食事制限をしてきましたが、もう少し余裕ができるかもしれません。また、食後、どのタイミングで、どのように運動すれば血糖値の上昇を抑えることができるのか、その辺りも探りたいと思います。そうやって、糖尿病と共生できるライフスタイルを探りたいと思います。

▪️「なんでそこまで必死になっているんや、アホちゃうか」と言われるかもしれません。でも、それは糖尿病の母親の介護を10年続けて、きちんと対応しないとどうなってしまうのかを、よく知っているからです。そもそも糖尿病は、万病の元。様々な病気のリスクを高めます。母親は、壊疽にこそなりませんでしたが、目が見えなくなり、何度も脳内出血をしました。いずれも糖尿病が原因です。まあ、そのようなわけで、今回の実験もあえて「楽しんで」います。石原先生の研究室を紹介したポスター(トップ右の写真)には、「自らの体の測定を通して、基礎的な栄養学と実践力を養う」と書かれています。私はゼミ生ではありませんが、勉強させていただきます。

▪️ちなみにアプリで最初に測定された私の血糖値103でした。その後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に立ち寄り、美味しいおでんと蛸の刺身をいただくと、血糖値も少し上昇し始めました。もちろん、糖質を含むビールや日本酒は飲みません。焼酎の湯割りです。まあ、数値は緑の範囲なのでとりあえずまだ大丈夫なのかなとは思います。私が心配するのは、急激に血糖値が上昇する血糖スパイクと呼ばれる現象です。自分にもそのような症状が起きているのかどうかを確認したいと思っていました。まあ、誰しも食後は血糖値は上昇するのですが、私の数値をどのように評価するのかについては、主治医にお聞きするしかありません。データを溜めて、次回の診療の時に相談をしてみようと思います。

▪️石原先生には私のスポーツでの経験を聞いていただきました。アスリートでもスポーツマンでもない、前期高齢者になったただのおじさんの経験なんですが…。例えば、フルマラソンに挑戦している時、30kmを超えると途端に走れなくなりました。ゴールしたあとは悪寒が生じてしまいました。100kmウォーキングでも同様です。50km歩いたところで、それほど気温は低くはないのですが、やはり悪寒が生じました。個人練習で50kmを歩いた時も、やはり悪寒が生じました。石原先生にも確認しましたが、これって全部「低血糖」のようです。運動で血糖を消費しているにもかかわらず、糖の補給がないから動けなくなり、体温さえも維持できなくなり、悪寒が生じたわけなんですね。こういう話をお聞きしながら、こうやって、自分の身体に敏感になること。悪くはないと思っています。特に持病を持っていると余計ですね。自分が専門とする社会学の立場からすると、健康に敏感になっている自分自身に対して批判もできるわけなんですが、それでもやはり、悪くはないと思っています。楽しもうと思います。

▪️石原先生からは、写真のような食品を試してみてはと勧められました。一番左のものと、オレンジのもの、アルミの袋のもの、これらはいずれもご飯に混ぜて一緒に炊くものです。原料は、コンニャクとか、セルロースという繊維質とか、アルミの袋のものはたしか麦かな。小さなお麩のような感じですね。いずれも、食欲を満たしつつ、カロリー摂取を抑える食品です。緑は麺ですね。食事を工夫しながら、運動もきちんと行いながら、血糖値を測定することを面白がってみたいと思います。

▪️石原先生のご専門は「スポーツ栄養学」ということもあるのでしょうが、またフルマラソンを走ることをやや強めに勧めていただきました。加えて、秋の100kmウォーキングも昨年と同様に応援してくださるとのことでした。ありがたいことですね。