3回生ゼミでマンダラート

■昨年度は研究に専念する年でしたが、4月からは再び授業を担当しています。ゼミも受けもっています。私の3回生のゼミ生は全員で18人。これまでと比較すると、多めかなと思います。私はゼミの目標を「『ここまでやり遂げた!』と、納得のいく卒論を書いて、自信を持って卒業していく」ことにおいています。ということで、個人面談を大切にしながら、丁寧に指導していくことにしています。ただし、3回生はゼミに所属したばかりなので、今のところグループワーク中心にゼミを行なっています。お互いをよく知り、良い関係を築くことも大切ですからね。

■先月は、「まわしよみ新聞」を使って、自分はどういうことに関心があるのか、自分でよく考えて人に話す…ということをやってみました。少し前のことになりますが、5月1日のゼミでは、メジャーリーグで活躍している大谷選手で有名になった「マンダラート」を使ってみることにしました。この「マンダラート」を使って、「納得がいく卒論を執筆するために、自分は何をしていくのか」を考えてもらう作業を行いました。サークルや就活との両立といったことまでも視野に入れながら考えてもらいました。私のゼミでは、全員がフィールドワークに基づく調査をして卒論を執筆することになっています。かなり、頑張らねばなりません。

■ただし、ゼミ生を見渡すと、卒論のテーマがまだまだぼんやりしている人がかなりいます。むしろ、この時期の多くの学生は、まだまだこんな状況なんです。この状況から、グループワークや私との面談の中で、卒論のテーマを明確にしていくことになります。画像は、「マンダラート」に取り組んだ時のゼミの様子です。楽しそうに語りあっていますね。自分たちが学生だった40年前には、こんな感じではありませんでした。ゼミで購読する文献があらかじめ決められていました。毎週、分担した章の内容をレジュメにまとめて報告する…そんな伝統的なやり方でした。ちなみに、文献は、フランスの文化人類学者レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』でした。もちろん、翻訳したものです。当時の私たちには、とても難しい内容でした。その当時と比較すると、なんだか隔世の感があります。今の大学ではそんな「乱暴」なことはとてもできません。そのような昔話はともかく、3回生の皆さんには少しずつゼミに慣れてもらい、自分の卒論のテーマを焦点化していってもらえればと思っています。

■今回、ゼミで「マンダラート」を使うことにしたのは、経済学部で講義をされている原尻 淳一先生のfacebookへの投稿がヒントになっています。原尻先生、ありがとうございました。

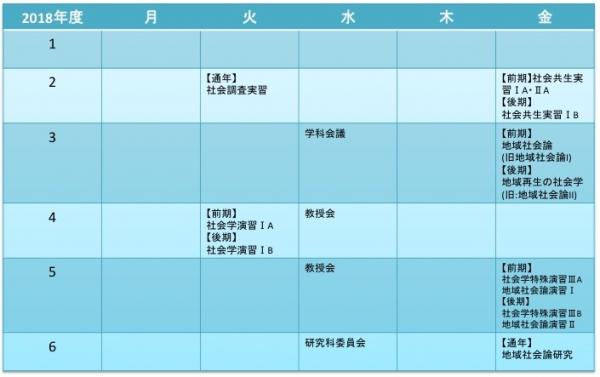

2018年度の時間割

来年度からのゼミの選択について 社会学科2回生の学生の皆さんへ(その2)

■今日も、ゼミ選択のために研究室に2人の学生がやってきました。自分なりの問題意識をもっているようで頼もしいと感じました。というのも、多くの学生は自分が何を研究したいのか、ゼミを選択する段階ではまだはっきりしていないからです。本当は、ある程度はっきりした上で、ゼミを選択してくれるのが理想なのですが、なかなかそういうわけにもいきません。これは、学生の皆さん自身のことではありますが、彼ら/彼女らだけの責任にしてしまうわけにもいきません。若い方達をそうさせている今の時代の社会背景があります。では、昔はどうだったのか。私たちが学生の時も似たようなものかもしれません。しかし、私の身の回りの経験にしか過ぎませが、当時は、皆んな、そんなに悩みませんでした。今の学生は、選択の結果、自分の身に降りかかる?!ことがとても気になります。おそらくは、「個人化」と「選択の圧力」のパラドックスがここにも存在しているのかもしれません。

■それはともかくとして、自分の研究テーマがはっきりしない場合はどうなるのか。「もっと違う理由」からゼミを選択することになります。「もっと違う理由」についても、例えば「飲み会の回数が多い少ない」「先生のノリがいい」「友だちが志望しているから私も」といった理由です。そのような理由も、学生の皆さんにとっては大切なことかもしれませんが、「本質」を外してゼミを選択することは、学生の皆さんにとっても幸せなことだとは言えないように思います。

■ここからは、教員としての反省です。

■本当は、入試の段階から積極的に情報発信をして、どういう学生を取りたいのかを明確にしなくてはいけないはずです。まだまだ不十分だと思っています。大学の教員の側から見ると、学生の皆さんは、進路指導の際に偏差値で機械的に振り分けられているのではないのかなと思うことがあります。偏差値という条件が大きくても、その中で自分は何をしたいのか、まだまだボヤっとしているとしても、それなりに考えることができれば…とも思います。そのような学生に、私たち教員も積極的にメッセージを届けなければなりません。偏差値重視の進路指導の中で、積極的なメッセージを受験生に届けることは、どこか徒労感の伴う仕事だと感じる教員がいるかもしれないけれど、やらないといけません。

■入学した後も重要です。入学してから3回生になるまでの4つのセメスターで、自分なりの問題意識をきちんと持てるような「状況」や「環境」を作ってあげなければならないと思います。基本はカリキュラムのユニークさだったり、ラーニングコモンズのような施設の充実だとは思いますが、その上で、教員ややる気のある学生の仲間たちとの直接的な交流が非常に大切になってくるのではないかと思います。「勉強するってワクワクする」という感覚が湧いてくるような小さな経験を積み重ねることができれば。本を読むと、世界が違って見えてきたという感覚も経験してほしいと思います。その上でのゼミ選択でなければなりません。

■ところで、今日、研究室までやってこられた学生さんは、すぐにお礼のメールを送ってくれました。こうやってお礼のメールを送ってくる学生は、本当に少なくなりました。別にお礼のメールを送ってもらう必要もないのですが、それはそれで、やはり送ってもらうと嬉しくなりますよね。ちょっとしたことですが、「この学生さんは、大切なことを身につけているな」と思いました。

来年度からのゼミの選択について 社会学科2回生の学生の皆さんへ(その1)

■龍谷大学社会学部社会学科では、現在、2回生の学生の皆さんが学科教員の研究室を訪問して、ゼミの方針やテーマ等について教員から直接話しを聞くことができるようにしています。私は、現在、国内長期研究員ということもあり、ゼミや授業の担当が免除されていることから、研究室を不在にしていることが多く、学生の皆さんにはご不便をおかけしています。幸いなことに、昨日の午後は、研究室に待機することを告知していたことから、学生の皆さんが研究室を訪問してくれました。明日、水曜日の昼休みにも1人の学生の方とお話しをする予定になっています。

■龍谷大学社会学部社会学科では、現在、2回生の学生の皆さんが学科教員の研究室を訪問して、ゼミの方針やテーマ等について教員から直接話しを聞くことができるようにしています。私は、現在、国内長期研究員ということもあり、ゼミや授業の担当が免除されていることから、研究室を不在にしていることが多く、学生の皆さんにはご不便をおかけしています。幸いなことに、昨日の午後は、研究室に待機することを告知していたことから、学生の皆さんが研究室を訪問してくれました。明日、水曜日の昼休みにも1人の学生の方とお話しをする予定になっています。

■この私のホームページは、日々の出来事について記録を残しているブログが中心になっていますが、ホームページタイトルの下にある青い列の中の、「ゼミナール」をクリックしていただけば、私のゼミに対する考え方がご理解いただけると思います。できるだけ丁寧に説明しているつもりですので、参考にしていただければと思います。また、脇田がどのような経歴を持っているのかについては、同じく青い列の中の「ABOUT-A」を、どのような仕事をしてきたのかについては「研究」をクリックしてお読みいただければと思います。ゼミの志望理由書の提出は、12月13日の13時半までです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■写真は、私です。こんな顔の人です。今年の夏、琵琶湖の西にある比良山山頂にある「びわ湖バレイ」に行った時に撮ったものです。背景は、琵琶湖です。「びわ湖バレイ」にある「びわ湖テラス」からは、琵琶湖の南湖の大津の街から北湖の竹生島や奥琵琶湖を全て眺めることができました。

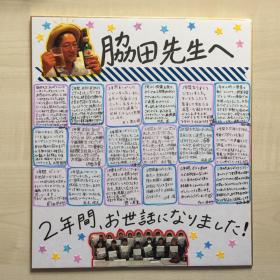

みんな、ありがとう!!

■脇田ゼミ12期生の皆さん、昨日の「卒論報告会」、お疲れ様でした。本当は、「卒論発表会」なんですけどね。それはともかく、脇田ゼミの卒論は「辛かった」でしょうか。頑張った人もいれば、そうでない人もいます。卒論のプレッシャーから逃げずに最後まで頑張りとうせた人もいれば、逆に、早くプレッシャーから逃れたい一念で執筆した人もいるでしょう。

■脇田ゼミ12期生の皆さん、昨日の「卒論報告会」、お疲れ様でした。本当は、「卒論発表会」なんですけどね。それはともかく、脇田ゼミの卒論は「辛かった」でしょうか。頑張った人もいれば、そうでない人もいます。卒論のプレッシャーから逃げずに最後まで頑張りとうせた人もいれば、逆に、早くプレッシャーから逃れたい一念で執筆した人もいるでしょう。

■いずれにせよ、テーマ設定、調査地の選定、調査の実施、卒論執筆…一連の経験をする事の中で、改めて自分という人間の「傾向」が以前よりも自覚できるようになったのではないかと思います。人間の「傾向」、わかりにくい表現ですが、卒論のプレッシャーの中で、そのような「傾向」の中でも特に自分の性格の「弱い部分」を自覚できたとしたら、その「弱い部分」は社会人になってからも仕事をする中で現れてくると思います。人のこの「傾向」は、簡単には変わりません。変えられません。でも、その「弱い部分」を自覚したら、それが最小限になるようにコントロールできるかもしれません。今回の卒論に伴う経験を、時々思い出してください。大切にしてください。

■私からみなさんに聞きたいことは、卒論はもちろんのこと、「北船路米づくり研究会」での活動も含めて、このゼミに2年間所属して経験したことが、みなさん自身を成長させる機会になっただろうか…ということです。その辺りのことを、卒業式を迎えるまでに、少し頭の中で整理をしておいてください。よろしくお願いいたします。

■それから、素敵な色紙をありがとうございました。みなさんのメッセージを一つ一つ読みながら、この2年間を思い出しています。みなさんは嫌がるかもしれませんが、本当は、もっと時間をかけて卒業論文の面談をしたかったのです。硏究部長の仕事があり、なかなか時間が取れませんでした。申し訳なかったです。みなさんには、いろいろ苦言を呈してきたわけですが、それも卒業後のことを考えるからですからね。

■みなさんの学年、脇田ゼミ12期生の学年代表は水戸龍一くんです。「北船路米づくり研究会」代表をしてくれた彼の人柄を見込んでお願いをしました。これからも、水戸くんを中心に連絡を取り合い、数年に1度くらいはあって近況を語り合ってください。同窓会って、いいものですよ。君たちの学年には、それができるような気がします。また、時々、私もその同窓会に呼んでください。よろしくお願いいたします。それでは、卒業式そして3月末までの間、最後の学生生活を楽しんでください。ただし、はしゃぎすぎて問題を起こさないように注意してくださいね。

【追記】■ところで、私の苗字、脇田の「脇」の字は、月に刀3つの旧字体なんですが…、でも、ありがとう‼︎

2016年度「卒業論文報告会」

■昨日は、ゼミの「卒論報告会」でした。午前中から、1人15分の持ち時間の中で報告を行いました。報告10分、質疑応答・講評が5分という目安でしょうか。今回、卒論を提出できなかった1名をのぞき、全員が報告を行いました。これは、口述試問でもあります。卒論を提出したあと、ゼミで手作りの卒業論文集を作成しました。昨日は、A41枚表裏のレジュメと、この卒業論文集を使って報告をしてもらいました。

■私のゼミでは、全員、質的な調査にもとづいて卒業論文を執筆することになっています。これは、「ゼミの約束」です。カリキュラムの中にある社会調査実習という授業を履修している/していないに関わらず、全員が質的な調査に取り組みます。テーマ、具体的にどこで調査を行うのかは、面談のなかで相談しながら決定しますが、「本人」の主体性が重要になります。私自身は、ゼミ生の調査には同行しません。あくまで、ゼミ生の後方からの指導に徹します。もちろん、調査の進め方については、随時、アドバイスや指導をします。インタビューをお願いする時の手紙やメールの添削、電話の掛け方…等々まで指導します。そのような事までも含めて、卒論提出するまでに必要な一連のプロセスが、ゼミ生が成長していく機会になればと思っているのです。龍谷大学に赴任してから13年経ちます。今回の学生たちが12期生になりますが、全ての学年で同様の指導を行ってきました。

■最近、指導をしていて思うことは、なかなか調査に取り掛かることができない…ということです。「知らない人に連絡をして、話しを聞かせていただく」ということは、ゼミ生からすると初めての経験ですし、緊張して尻込みしてしまうことは仕方のないことです。社会調査実習という授業もありますが、基本的に教員が全て段取りをした上での調査ですし、集団での調査になります。しかし、卒論の調査は、私の指導はあるものの、全て1人で行わなければなりません。実習ではなく本番です。そこが辛いのかもしれません。

■取り掛かる時期が遅いと、調査期間が短くなります。調査期間が短いと、当然のことながら深い調査ができません。調査の中で意味のある「発見」ができません。極端なことを言えば、聞いてきた話しをまとめるだけ…になってしまいます。調査に出かける前は、ぼやっとした「課題のようなもの…」を頭の中に入れていますが、そのような「課題のようなもの…」は、調査からの「発見」(findings)にもとづき、どんどん修正していく必要があります。インタビューの中で、「なぜ?」・「どのように?」…と次々に聞きたい質問が頭に浮かんでこなければなりません。そして、インタビューを繰り返す中で、「課題のようなもの…」を、学問的に「意味のある課題」に修正し鍛え上げていかなければなりません(もちろん、大学の図書館で文献も読み込んでいかなければなりませんが)。調査を進めていく中で、課題を焦点化していくわけですね。調査期間が短いと、この作業ができません。「発見」があるから研究は面白いわけですが、その前に単なるレポートのような薄っぺらな内容のもので提出しなければなりません。このことを繰り返しゼミ生たちに言ってきましたが、なかなか…現実は厳しいです。

■ゼミ生の指導については、年間延べ100人以上、多い時は延べ135人と面談をしてきました。これは記録をとったものだけですから、実際はもっと多いと思います。しかし、昨年度と今年度の2年間は、研究部長で多忙であったため、面談に十分な時間が取れませんでした。ゼミ生たちに発破をかけて、お尻を叩いて調査に向かわせることがあまりできませんでした。また、ゼミ生を呼び出しして指導するようなこともできませんでした。そのため今年の面談回数は、例年の2/3ほどに減ってしまいました。この辺り、苦労しました。

■とはいえ、昨日は全員が報告を終えることができました。報告会の後は、JR瀬田駅前の居酒屋で打ち上げをやりました。これで、全てが終了しました。後は、卒業式だけですね。苦労して卒論に取り組んだ様々な経験は、きっと役立つはずです。ところで、私自身は、ずっと「卒論発表会」と言ってきたつもりでしたが、トップの黒板のように「報告会」になっていました。今年度、2016年度に限り「報告会」で良しとしておきます。

今年度最後の授業、最後のゼミ

■昨日は、今年度、最後の4回生のゼミでした。4回生とは、先週から卒業論文集を作り始めましたが、昨日、完成しました‼︎

■私のゼミでは、全員が自らフィールドワークをして卒論を執筆することになっています。調査地とテーマを選定、調査地の関係者に連絡やアポイントメントを取り、現地に赴き、関係者の皆さんにインタビューをさせていただく。これを全て学生本人がやることになっています。学生たちは、私の研究室に来てフィールドワークの経過を報告をします。私から質問を受けたり、アドバイスをもらったりしながら、また調査地に赴くのです。これを何度も繰り返すことができるかどうかが、ポイントになります。それは、学生によって様々です。また、学年によっても異なる傾向があります。今は、研究部長を務めているため、学生指導になかなか時間が取れなくて苦労していますが、通常は、年に延べ130人の面談をしてきました。問題意識のない学生、例えば「何をテーマにしたら良いのかわかりません」という類の悩みから付き合っていきます。そのような面談はかなり大変ですが、これがうちのゼミの「泥臭い」やり方なのです。

■こういう「泥臭い」やり方は、学生はもちろん、教員である私も大変なのですが、1人で「知らない人」に連絡を取り、お願いをして会いに行き、話しを聞かせてもらう…という経験は、今の学生たちにとってはなかなかハードではありますが、良い経験になっているんじゃないのかなと思っています。

■写真を撮った後に「あぁぁ…」と思いました。「おいおい、写真を撮るときぐらいマスクを取りなさい」とか、「ちょっと見苦しいので、カバンとペットボトルを除けてくれ」と言っておけばよかったですね。

龍谷大学 社会連携・社会貢献活動報告会

■以下の龍谷大学RECのイベントに「龍谷大学・北船路米づくり研究会」が参加します。「事例紹介」のうちの一つに「農村と都市の交流を通じた地産地消の取り組み」とありますが、ここで活動の内容を紹介します。

本学は地域に根ざした大学として、キャンパスが立地する京都・滋賀

を中心とした地域において、地域の活性化支援や課題解決など、地

域社会に根ざした社会貢献活動を多角的に展開してきました。

この報告会は、学生・教職員の具体的な地域連携活動を知っていただ

くとともに、皆さまからの御意見や新たなニーズをお聞かせいただ

く機会として開催いたします。ぜひ御参加ください。

なお、当日は、「最強の離島」として名を馳せた島根県隠岐郡海士

町長山内道雄氏(「世界一受けたい授業」(日テレ系列)、「カン

ブリア宮殿」(TV東京系列)、「クローズアップ現代」(NHK)な

ど出演多数)の講演会や龍谷大学が産官学連携等で開発に関わった

物産品や連携自治体の名産品を提供する交流会(参加費無料)も開

催しますので、ぜひお越しください。1 日時:2016年12月17日(土)13:00~17:00(受付12:30~)

2 会場:深草キャンパス22号館301教室

3 後援:京都府、滋賀県、京都市、大津市、印南町(和歌山県)

4 申込方法:以下の参照URL(申込サイト)から応募してください。

5 申込締切:2016年12月15日(木)

第51回「北船路野菜市」

■昨日は、第四土曜日ということで、大津市丸野町商店街で第51回「北船路野菜市」を開催しました。昨日は、北船路の協力農家から、米、サトイモ、ベニハルカ、ムラサキイモ、安納芋、男爵イモ、キタアカリ、冬瓜、ロロンカボチャを出品していただきました。また、学生たちが田植えと稲刈りを行った龍大米(コシヒカリ)と龍大芋(サトイモ)も販売されました。10時開店ですが、どんどん売れていき、昼過ぎには売り切れてしまいました。ありがとうございました。昨日は、30年前に龍谷大学法学部を卒業された方にもお越しいただきました。たまたま自転車で野菜市の前を通られたことから、お立ち寄りくださったのです。ひとつだけ残っていた冬瓜、安納芋、ベニハルカ等をお買い求めくださいました。そして、卒業生として研究会の活動を激励してくださいました。励みになりました。野菜市を閉店させてあと、丸屋町商店街のそば、京町通り(旧東海道)にある町家・料亭「魚忠」さんに、学生たちが生産した今年の新米である「龍大米」20kgをお届けしました。今後、「魚忠」さんには、北船路で農家が生産している里芋や海老芋もお届けする予定になっています。

■昨日は、第四土曜日ということで、大津市丸野町商店街で第51回「北船路野菜市」を開催しました。昨日は、北船路の協力農家から、米、サトイモ、ベニハルカ、ムラサキイモ、安納芋、男爵イモ、キタアカリ、冬瓜、ロロンカボチャを出品していただきました。また、学生たちが田植えと稲刈りを行った龍大米(コシヒカリ)と龍大芋(サトイモ)も販売されました。10時開店ですが、どんどん売れていき、昼過ぎには売り切れてしまいました。ありがとうございました。昨日は、30年前に龍谷大学法学部を卒業された方にもお越しいただきました。たまたま自転車で野菜市の前を通られたことから、お立ち寄りくださったのです。ひとつだけ残っていた冬瓜、安納芋、ベニハルカ等をお買い求めくださいました。そして、卒業生として研究会の活動を激励してくださいました。励みになりました。野菜市を閉店させてあと、丸屋町商店街のそば、京町通り(旧東海道)にある町家・料亭「魚忠」さんに、学生たちが生産した今年の新米である「龍大米」20kgをお届けしました。今後、「魚忠」さんには、北船路で農家が生産している里芋や海老芋もお届けする予定になっています。

■私は「売る側」なんですが、とても美味しい北船路の里芋を買わせていただきました。帰宅後、その里芋で山形県風の「芋の子汁」を作りました。里芋、コンニャク、牛肉(和牛ではなくオーストラリア)、ネギ(絶対に白ネギで)、そしてこれは山形県民からすると「違反」なのかもしれませんけど、豆腐も入れました。豆腐が好きなもんで(^^;;。味付けは醤油味です。宮城県にも「芋の子汁」がありますが、こちらの方は里芋の入った豚汁という感じで、味噌仕立てです。同じ名前の「芋の子汁」でも、中身がかなり違います。この「芋の子汁」には、もちろん純米吟醸「北船路」です。北船路にある「農事組合法人 福谷の郷」の農家の皆さんと、大津市の丸屋町商店街の中にある酒蔵「平井商店」さんを、ゼミの学生たちがつなぎプロデュースすることができた日本酒です。昼間、「平井商店」さんで購入しました。うーむ、美味しい‼︎ 北船路の「里芋」と、純米吟醸「北船路」。いいですね〜‼︎ ちなみに、この「北船路」、「大津百町百福物語ブランド」にも認定されています。来月の第四土曜日は、第52回「北船路野菜市」です。北船路産の里芋と純米吟醸「北船路」をお買い求めください‼︎

ちなみに、この純米吟醸「北船路」のラベル、すでに卒業していますが、ゼミの学生たちがデザインしました〜。

「龍大米」の収穫

■次々にやってくる台風で、農産物に被害が出ています。北海道の玉ねぎは相当の被害をうけているそうですね。農業は天候との闘いです。いろいろ天候の様子をみながら判断しなければなりません。私たちの「北船路研究会」で田植えした田んぼですが、指導農家の判断で、急遽、稲刈りをすることになりました。先週の17日(土)、朝6時45分にJR湖西線の蓬莱駅に集まりました。作業は7時過ぎから始まりました。稲刈りの作業ですが、私たちが到着したときはすでに指導農家が初めておられました。研究会で田植えをした田んぼは、北船路の棚田の一番てっぺんであることから、指導農家の奥様に車で連れて行っていただきました。

■次々にやってくる台風で、農産物に被害が出ています。北海道の玉ねぎは相当の被害をうけているそうですね。農業は天候との闘いです。いろいろ天候の様子をみながら判断しなければなりません。私たちの「北船路研究会」で田植えした田んぼですが、指導農家の判断で、急遽、稲刈りをすることになりました。先週の17日(土)、朝6時45分にJR湖西線の蓬莱駅に集まりました。作業は7時過ぎから始まりました。稲刈りの作業ですが、私たちが到着したときはすでに指導農家が初めておられました。研究会で田植えをした田んぼは、北船路の棚田の一番てっぺんであることから、指導農家の奥様に車で連れて行っていただきました。

■私たちが到着したときは、半分以上の稲刈りがすんでいました。雨が降る前に終えてしまおうということで、今年は、すべてコンバインで刈り取ることになりました。急な作業だったので、駆けつけたのはリーダーの水戸龍一くんと私だけ…と少々寂しいものがありましたが、今年も無事に収穫できました。田植え前の段階で、弱い除草剤を1回使っているだけなので、結構、稲刈りの際には雑草が目立ちました。夏期休暇のあいだに、学生たちも手作業で抜いてはいるのですが、雑草パワーには追いつきません。田んぼのなかには、稲が倒れているところがありました。そこで鹿の糞を発見しました。稲をなぎ倒したのは鹿だと思われます。2mほどあるしっかりした獣害柵で囲ってはいるのですが、鹿はそのような柵も軽々と飛び越えてくるのでしょう。