関西学生アメリカンフットボール最終節(2)

▪️関西学生アメリカンフットボール、Div.1の最終の試合が行われました。午前には、龍谷大学×甲南大学。残念ながら7-21で敗北しましたが、以下の龍大シーホースの部長をされている野呂先生のツイートからは、龍大はよく頑張っておられたようです。次は、Div.2との入れ替え戦です。絶対にDiv.に残ってくださいね。

甲南大とのリーグ最終戦は7-21で敗北となりましたが非常によく頑張ったと思います。

次戦は入れ替え戦! pic.twitter.com/tZ02q1EsPL

— 野呂靖 (@snoronoro) November 26, 2023

▪️母校・関西学院ファイターズは、関西大学カイザーズに13-16で敗れました。試合は、NHKのEテレで中継されていたので、TV観戦しましたが、関西大学の勝負への執念、相当なものがありました。関学の単独優勝はなくなり、関西学院大学、関西大学、立命館大学の3校優勝ということになました。ただし、試合後の抽選で、関学が全日本選手権出場権を勝ち取りました。他の地域リーグとの試合を経て、おそらく甲子園ボウルに出場し、これまたおそらく法政大学との対戦になるのではないかと思います。関学は、今日の敗北を良き経験にしていただき、ぶっちぎりで甲子園ボウル6連覇の偉業を成し遂げていただきたいと思います。

【アメリカンフットボール部】2023関西学生アメリカンフットボールリーグ戦Div.1/第7節/対関大/於・万博記念公園競技場/試合終了

最後に#31RB澤井(社3)のTDで3点差まで追いたが敗北。しかし抽選で全日本選手権出場権を勝ち取りました。

関学 13-16 関大#関学アメフト pic.twitter.com/9P3r2pf8vv

— 関学スポーツ編集部 (@kgsports) November 26, 2023

関西学生アメリカンフットボール最終節(1)

龍谷大学吹奏楽部の次期・学生指揮者から、LINEで報告がありしまた。

おはようございます。

本日はアメフト応援の本番に向かわせて頂いております。

アメフト部の勝利のためにメンバー全員、全力で演奏してまいります。

▪️龍谷大学アメリカンフットボール部シーホース、今シーズン最後の試合があります。対戦相手は甲南大学です。万博記念競技場で11:10からです。現在、龍大はDiv.1(1部リーグ)ですが、今シーズンはまだ勝利がありません。なんとか頑張ってDiv.1に残って欲しいです。龍谷大学吹奏楽部の皆さん、応援演奏でシーホースのプレイを支えてください。

▪️この龍大×甲南大の試合の後、同じく万博記念競技場で母校・関西学院大学×関西大学の試合があります。こちらは、14:00からです。NHKEテレで中継されます。この試合 結果を確認してから東京に向かいます。東京への出張がなければ、龍大の試合も母校の試合も、競技場で観戦・応援していたんですけどね。残念。

「BRAHart.」(ブラフアート)

▪️今日は、午前中、ゼミ生のYくんと一緒に、浜大津の旧大津公会堂に向かいました。この旧大津公会堂の指定管理者である特定非営利活動法人 「BRAHart.」(ブラフアート)の代表理事である岩原勇気さんにお会いしてお話を伺うためです。先日は、甲賀市甲賀町の小佐治を訪問しましたが、その時はゼミ生のTくんでした。今日は、Yくんです。今日もYくんの卒業論文と関係しています。とはいえ、先日の小佐治と同じく、岩原さんが代表理事を務めておられる「BRAHart.」の活動や、岩原さん自身に、私自身も大変強い関心を持っています。お仕事をしながら、2時間ほど非常に丁寧にお話くださいました。岩原さん、ありがとうございました。

▪️今日は、午前中、ゼミ生のYくんと一緒に、浜大津の旧大津公会堂に向かいました。この旧大津公会堂の指定管理者である特定非営利活動法人 「BRAHart.」(ブラフアート)の代表理事である岩原勇気さんにお会いしてお話を伺うためです。先日は、甲賀市甲賀町の小佐治を訪問しましたが、その時はゼミ生のTくんでした。今日は、Yくんです。今日もYくんの卒業論文と関係しています。とはいえ、先日の小佐治と同じく、岩原さんが代表理事を務めておられる「BRAHart.」の活動や、岩原さん自身に、私自身も大変強い関心を持っています。お仕事をしながら、2時間ほど非常に丁寧にお話くださいました。岩原さん、ありがとうございました。

▪️「BRAHart.」の公式サイトでは、次のように団体の理念を説明されています。

障害の有無にかかわらず、

好きなことを仕事にして

精一杯生きる。

一人ひとりの個人が自分らしく人生を送るには、

数ある選択肢のなかから、自らで判断し

行動していくことが大切だと考えます。

そして、一人ひとりの仕事によってこの社会が作られています。

しかし、さまざまな理由から選択肢に恵まれない人々が存在する。

私たちの活動によって誰しもが自由に夢を広げて、

好きなことを仕事にできる世の中を実現したい。

一人ひとりが精一杯生きることで社会や未来が

豊かなものになっていくと信じて。

▪️岩原さんは、龍谷大学社会学部の卒業生です。社会学部で福祉について勉強されました。卒業後は、在学中に実習に通った社会福祉法人「びわこ学園」に入職されました。福祉の仕事をされ中で、さまざまな方達に出会うことの中で、自分の思想を鍛えていかれました。でも、岩原さんの取り組みや考え方は、一般の方達が持つような福祉に対するイメージでは捉えられない、なんというか超えているように思いました。とても素敵なんです。こちらにも詳しく、説明してあります。こういう書籍も出版されています。

▪️昨日は学生時代の仲間との同窓会でしたが、今日は朝からきちんとYくんをサポートすることができました。Yくん、卒業論文、頑張ってくれそうです。

▪️さて、明日の夕方からは、東京に出張します。出張の準備をすませて、Eテレで中継される関西学生アメリカンフットボールリーグ「関西学院大学×関西大学」でテレビ観戦をした後、東京に向かいます。月曜日の朝から国際連合食糧農業機関(FAO)が東京で開催する「The symposium on GIAHS and Rural Development」という国際シンポジウムに参加するためです。月曜日の朝から水曜日の夕方まで、「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」のメンバーとして、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に頑張ってきます。最後の写真は、浜大津港から撮った琵琶湖の風景です。

同期会

▪️昨日は、夕方、瀬田キャンパスでの4限の授業が終わったあと、大急ぎで大阪梅田に向かいました。瀬田キャンパスからだと、1時間半ほどかかります。昨日は、今から40数年前、大学生のオーケストラである関西学院交響楽団に所属していた同級生の皆さんとの飲み会でした。同期会ですね。普段、関西以外の場所や海外に住んでいる同級生が関西にやってきた時、こうやって同窓会を開催しています。みんな還暦はとっくに通り過ぎていますが、今時というか、男性陣は私も含めてまだ働いています。そして、昨日は7人が集まりましたが、このうちの4人が市民オーケストラで演奏をしています。大したものです。

▪️「脇田くんもやれば良いのに」と言われますが、とてもそのような気持ちの余裕がありません。でも、いつか市民オーケストラで演奏したいという希望だけは持ち続けています。退職したら、70歳が目の前に迫ってきます。70歳を過ぎても楽器が弾けるようにしておかないと…。

小佐治(甲賀市甲賀町)でお話を伺いました。

▪️今日は、午前中、ゼミ生のTくんと一緒に、甲賀市甲賀町小佐治に聞き取り調査に出かけました。Tくんは小佐治から車で10数分のところに暮らしているのですが、私は自宅からだと車で名神と新名神を走って1時間ほど走ることになりました。普段、車にあまり乗らない私からすると、ちょっとしたドライブのような感じでした。

▪️小佐治がどこにあるのかを確認していただくために、Googleの画像を貼り付けてみました。上段左の画像の白い四角の線で囲ったあたりが、小佐治です。上段右の画像は、その白い線で囲ったあたりを拡大したものです。

▪️この画像からもわかるように小佐治は、野洲川とJR草津線の間にある丘陵地の中にあります。丘陵地に降った雨水が大地を削ったことにより生まれたたくさんの谷筋が確認できると思います。この谷に順番に水田が並んでいます(関東や東北地方では、谷津田と呼ばれています)。それから、もうひとつ。小佐治のあたりには、今から約230万年前、古い時代の琵琶湖がありました。古琵琶湖といいます。小佐治は、古琵琶湖の底に溜まった大変きめの細かな粘土が隆起してできた丘陵地なのです。ですから、貝の化石などが見つかります。

▪️大変きめの細かな粘土のことを重粘土といいますが、この小佐治のあたりではズリンコと呼んでいます。重粘土の水田での農作業は非常に大変になります。水捌けが悪いからです。この地域は、稲刈りをするときも、水田に水が残っているので小さな船に刈り取った稲を乗せて運んでいました。小佐治は、丘陵地にある条件不利地域ということになります。しかし、小佐治では、そのような通常であれば不利な条件を逆手にとって特産品を生産してきました。餅米です。

▪️ズリンコにはたくさんのマグネシウムが含まれており、食味をよくするのだそうです。しかも、栽培しているのは、滋賀羽二重糯(しがはぶたえもち)。戦前の昭和14年に滋賀県で開発された品種で、最高級ブランド糯米といわれています。そのような糯米で作った糯が、美味しくないわけがありません。ただし、その栽培には苦労が伴いなす。背丈が高いので台風などで倒れやすいのです。穂もこぼれやすく、収穫量も他の品種に比べて少ないようです。苦労が多い割には、それに見合うだけの収益がない…。ということで、一般には栽培が敬遠されがちなようですが、小佐治の皆さんは、頑張って糯米による6次産業に取り組み、集落内に「甲賀もちふる里館」を設立し、コミュニティビジネスを展開されてきたのです。

▪️私は、以前、京都にある総合地球環境学研究所の「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」というプロジェクトに参加していました。私たちのプロジェクでは、この小佐治の皆さんと一緒にアクションリサーチのような取り組み行ったのですが、その時、大変お世話になりました。プロジェクトの成果をまとめた『流域ガバナンス - 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)の第2章の中で、小佐治のことを報告しているのですが、今日は、そのプロジェクトとは別の問題関心から訪問させていただき、お話を伺いました。

▪️今日は、「甲賀もちふる里館」を設立してコミュニティビジネスを展開されてきた、これまでのプロセスを丁寧にお聞きしました。Tくんの卒業論文とも関係しています。とても勉強になりました。Tくんと共に(あるいは個人でも)、少しずつお話を伺い続けようと思います。写真は、今日お話くださった皆さんです。上段左の写真、前列は小佐治環境保全部会代表の橋下勉さんとゼミ生のTくん。後列右は甲賀もち工房代表の河合春信さん。右は環境保全部会広報の増山義博さん。お世話になりました。ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします

大学キャンパス

▪️青空の写真は、朝の瀬田キャンパス。夕方は深草キャンパス。火曜日は、キャンパスを移動して授業をします。朝も夕方も雲ひとつありませんでした。秋という感じですね。先日は、「もう冬やん…さぶっ」と思っていたのですが、今日は暖かいというか普通の秋の感じでしたね。私が勤務する社会学部は、2025年に深草キャンバスに移転するので、見慣れた瀬田キャンバスの風景も、懐かしい風景になっていくのかなと思うと少し寂しい気持ちになります。

▪️青空の写真は、朝の瀬田キャンパス。夕方は深草キャンパス。火曜日は、キャンパスを移動して授業をします。朝も夕方も雲ひとつありませんでした。秋という感じですね。先日は、「もう冬やん…さぶっ」と思っていたのですが、今日は暖かいというか普通の秋の感じでしたね。私が勤務する社会学部は、2025年に深草キャンバスに移転するので、見慣れた瀬田キャンバスの風景も、懐かしい風景になっていくのかなと思うと少し寂しい気持ちになります。

▪️午後からは深草キャンバスに無料のスクールバスで移動し、15:15から4限の留学生を対象にした授業になります。このバスは、学生さんたちの課外活動のために運行されているのですが、利用させてもらっています。さて、留学生の皆さんへの授業ですが、少しずつ難しくしています。私は環境社会を専門分野としているので、そちらの方に授業の焦点をシフトさせています。全員とは言いませんが、多くの方達が理解してくださっているように思います。今日は、授業が終わって中国から来られている留学生から質問を受けました。中国では修士課程の2年生なのだそうです。修士論文を執筆しなければならないのですが(日本に留学しているので執筆は来年かな…?)、世界農業遺産に関してアドバイスを求められました。彼女は、中国の指導教授と相談をして、日本に留学している間に、世界農業遺産に認定されている和歌山県の「みなべ・田辺の梅システム」をフィールドワークをする予定なのだそうです。滋賀県の「琵琶湖システム」だったら、フィールドワークも含めて、がっつり指導させてもらったんですけどね~、ちょっと残念(^^)。

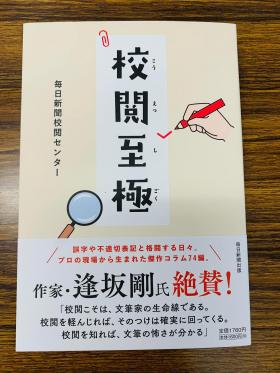

林田英明くんから『校閲至極』いただきました。

▪️私が北九州市戸畑区にある明治学園小学校に通っていた時、当時のクラスメイトだった林田英明くんから本が届きました。『校閲至極』ていうタイトルの本です。ええと、「恐悦至極」(きょうえつしごく)ではありませんよ。林田くんは、毎日新聞社で校閲記者をしておられます。そして、この毎日新聞社の校閲記者の皆さんが、2018年から『サンデー毎日』に輪番連載中のコラムのタイトルが、この『校閲至極』なのです。

▪️私が北九州市戸畑区にある明治学園小学校に通っていた時、当時のクラスメイトだった林田英明くんから本が届きました。『校閲至極』ていうタイトルの本です。ええと、「恐悦至極」(きょうえつしごく)ではありませんよ。林田くんは、毎日新聞社で校閲記者をしておられます。そして、この毎日新聞社の校閲記者の皆さんが、2018年から『サンデー毎日』に輪番連載中のコラムのタイトルが、この『校閲至極』なのです。

▪️今回、そのコラムが本になりました。『サンデー毎日』の方は連載が250回を超えたようですが、その中から74本が選ばれたようです。ちなみに、74本のうち14本が林田くんが執筆されたコラムです。この本と同封されていた林田くんからの手紙では、35本以上が収録されなかったので、続編の中に復活できたら良いなと書いておられました。ところで、この『校閲至極』というタイトル、林田くんが考えたのかなあと思っています。彼は、小学生の頃、駄洒落好きでしたから。

▪️facebookにも、ほぼ同じ文章を投稿しました。その時、最初はコラムではなくエッセーって書いていました。でも、エッセーではなくエッセイなんでしょうね。でも、林田くんが『サンデー毎日』に輪番執筆していたのは、エッセイではなくコラムなんですよね。難しいなあ〜。私の文章なんて、林田くんに見せたら校閲で真っ赤っかになるだろうなと思います。いや、それ以前にリジェクトかもしれません。

【追記】2024年1月10日

▪️本日、林田くんからの年賀状が大学に届いていました。そこには、こう書いてありました。

『校閲至極』の貴SNSでの紹介ありがとうございました。なお、「校閲至極」の命名は岩佐美樹氏によるもので、そこだけはお伝えしておきますね。

▪️本文では、本のタイトルを考えたのは林田くんかなと推測してそう書きましたが、違っていました。

「G1ファンファーレ 龍谷大学吹奏楽部」

▪️龍谷大学吹奏楽部、今年の秋、京都競馬場で、あの有名なファンファーレを3回演奏しました。X(旧Twitter)でも、競馬ファンの皆さんにとっても好評です。来年も呼んでいただけそうですね(3つ目の動画の最後のアナウンス)。ぜひ、このYouTube、ご覧になってください。

第28回 秋華賞(G1) 2023年10月15日(日)

第48回 エリザベス女王杯(G1)2023年11月12日(日)

第40回 マイルチャンピオンシップ(G1)2023年11月19日(日)

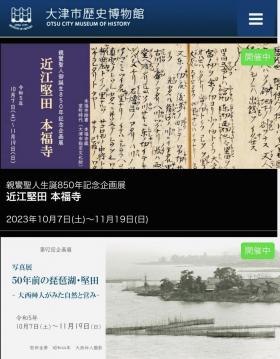

午後は大津市歴史博物館

▪️ひとつの前の投稿にも書いたように、今日の午前中は、堅田の内湖で清掃活動のボランティアに取り組みました。帰宅後、清掃活動で汚れた服の洗濯を済ませて、午後からは大津市歴史博物館に行きました。到着した時は、15時になっていました。今日は、親鸞聖人御誕生850年記念企画展「近江堅田 本福寺」と、第92回企画展「50年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-)、この2つの企画展の最終日だったのです。午前中だけでなく、午後からも堅田です。大変満足しました。

▪️ひとつの前の投稿にも書いたように、今日の午前中は、堅田の内湖で清掃活動のボランティアに取り組みました。帰宅後、清掃活動で汚れた服の洗濯を済ませて、午後からは大津市歴史博物館に行きました。到着した時は、15時になっていました。今日は、親鸞聖人御誕生850年記念企画展「近江堅田 本福寺」と、第92回企画展「50年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-)、この2つの企画展の最終日だったのです。午前中だけでなく、午後からも堅田です。大変満足しました。

▪️今日は両企画展とも最終日ということだからでしょうか、前者の「近江堅田 本福寺」には本福寺のご住職のご家族が、「50年前の琵琶湖・堅田」には写真を撮影された大西艸人さんご本人が博物館にお見えになっていたということを、博物館の館長さんから聞かせていただきました。私自身大西艸人さんにはお会いできませんでしたが、本福寺の関係する若いご家族には、偶然にお会いしました。休憩ベンチのそばで、動画が上映されていました。それは、本福寺のおそらく先先代のご住職のようでした。ひょっとすると「節談説教」だったのかもしれません。その動画を拝見していると、前のベンチに、1人の男性がお座りになりました。そして、そばには奥様やお子さんも一緒でした。そしてその男性は動画を指さして、「ほら、ひいおじいちゃんだよ」と話されていました。この方がご住職なのか、ご住職のご兄弟なのか、その辺りはわかりませんが。

▪️「近江堅田 本福寺」を担当された学芸員の方によれば、現在のご住職は本福寺に所蔵されていた貴重な古文書を、仏教研究者や歴史研究者が学問的史料として扱うことをお認めになりました。だから、今回の企画展が可能になったのです。以下は、担当された学芸員の高橋大樹さんのFacebookへの投稿です。素晴らしいですね。この企画展は今日で終わりですが、この企画の続きはまだまだこれからも続くとのことでした。そうあって欲しいです。

▪️トップの写真ですが、博物館での観覧を終えて外に出たところから撮った琵琶湖の南湖の景色です。