終戦の日の「トウモロコシご飯」

▪︎昨晩は、我が家の夕食に「トウモロコシご飯」が出ました。非常に美味しくいただきました。私にはめずらしく、おかわりをしました。作り方は以下の通りです。炊き上がりに、バターを混ぜて、黒胡椒をかけると、美味しさが引き立つようです。

▪︎昨晩は、我が家の夕食に「トウモロコシご飯」が出ました。非常に美味しくいただきました。私にはめずらしく、おかわりをしました。作り方は以下の通りです。炊き上がりに、バターを混ぜて、黒胡椒をかけると、美味しさが引き立つようです。

(1)トウモロコシを横に半分に切る。

(2)トウモロコシの粒を包丁でこそげ落とす。

(3)洗ったご飯と敵量の水を炊飯器に入れ、そこにトウモロコシの芯と粒を入れる。

(4)豆ご飯のように塩と酒で味を調整して、炊飯器のスイッチを入れる。

(ちなみに、芯は、香をつるために入れます。食べるときは、取り除きます。)

▪︎私は、第二次世界大戦後の1958年に生まれました。その2年前、1956年に経済企画庁が発表した『経済白書』の「日本経済の成長と近代化」に「もはや戦後ではない」という記述があったことから、その言葉は当時の流行語になりました。よく知られていることですね。前年の1955年には、戦前のGNPを超えていました(当時はGDPではなくGNPが経済指標だった)。日本の社会は、一定の経済的な豊かさを回復したのです。私の子ども時代、まだまだ食事の内容は質素でしたが、とりあえず、庶民の家庭でも3食の食事をすることはできました。ですから、いわゆる「ひもじい」という思いをした記憶はありません。しかし、戦中戦後の食料事情については、両親にいろいろ聞かされました。トウモロコシにしても、昨晩の「トウモロコシご飯」のように、美味しくいただけるわけではありません。むしろ、米の代用食としての役割が大きかったと思います。トウモロコシの粉で作った美味しくないパンだとか…。まあ、私たちの世代は親の世代からいろいろ聞かされて育ちました。

▪︎亡くなった父は、戦争が終わったとき、神戸にある高等商船学校(戦後は神戸商船大学に、現在は神戸大学の海事科学部)の学生でした。学生は寮生活だったようですが、当時の「ひもじさ」について、子どもの頃に何度も聞かされました。当時、もちろんことながら肉など食べられなかったので、皮のベルトをしがんで、肉の味を想像したとか…。そういえば、父は「すき焼き」が好きでした。末期の肺癌で苦しんでいるときも、自宅に戻ることができたときは、「すき焼き」を食べたがりました。もちろん、体力がないので、少ししか食べられませんでしたが、それでも満足したようでした。終戦の日、両親から聞いた話しを思い出しながら、そして亡き父のことを思い出しながら、妻が作ってくれた「トウモロコシご飯」を美味しくいただきました。

汁なし担々麺(2)-大阪・天六-

▪︎先日のエントリーで、昼食に「汁なし担々麺」をいただいたことを書きました。時間がなく、慌ててはいったラーメン店のメニューにあったものです。これが、予想以上に美味しく、なるほど世間で「汁なし担々麺」が流行っているはずだと思ったのでした。ということで、いろいろ「汁なし担々麺」を試したくなります。

▪︎昨日は、老母の生活介護の日でした。老母宅にいくときは、大阪で昼食をとります。いつもは、大阪名物の「インデアンカレー」なのですが、趣向を変えて、ネットで評価の高い「汁なし担々麺」の店にいってみることにしました。昨日は、介護を手伝ってくれる妻と一緒でした。行ってみたのは、天神橋六丁目。その天六にある「汁なし担々麺 揚揚」というお店です。ここの「汁なし担々麺」は、広島風。広島風と、広島風でないのと、どこがどう違うのか、いまいちまだ理解できていませんが、どうも広島風は、エスニック度を抑えてマイルドにしてある…そんな気がします。違うかもしれませんが…。

▪︎そもそも担々麺とは、どのような麺なのでしょうか。少し、wikipediaで調べてみました。これは、中国四川省成都発祥の麺です。日本では担々麺というと、スープのある麺ですが、元々、担々麺とは日本の「汁なし担々麺」のように、タレをからめていただくものだったようです。担々麺の担々とは、成都方言で天秤棒の意味です。天秤棒をかついで、片側には七輪と鍋を、もう片方には、材料、食器や洗い桶などを吊して、天秤棒で担いで売り歩いたことから名付けられたのです。四川省の成都で生まれた麺ですから、辛いのは当然ですね。そして辛いだけでなく、痺れる感覚もあります。それは、麺にからめるタレのなかに、ラー油や醤油だけでなく、花椒(中国山椒)が入っているからです。このあたりは、本番の麻婆豆腐と同じですね。

▪︎昨日の天六のお店の「汁なし担々麺」は広島風とのこと。本場のものと比べると、日本人向けにアレンジされているように思います。肉のそぼろ、そしてネギがたくさんかかっていました。ピーナツも入っていたかな。そして、温泉卵ものっかっていました。これが、味をマイルドにしているように思います。私は、唐辛子と山椒の辛味を「2」にしました。妻は、初級という「1」のレベル。個人的な感想ですが、「3」でもよかったかなと思っています。

▪︎繰り返しになりますが、広島風とそうでないものと、何が違うのか。まだまだ「汁なし担々麺」を探求する必要がありそうです。ガツーンとくるものを味わってみたいです。

汁なし担担麺(1)-大津駅前-

▪︎昨日は、午前中試験補助監督でした。学部長と教務主任は、学部の仕事が忙しいからと補助監督は免除になりますが、全学の仕事をして忙しくても、補助監督は免除になりません。補助監督は、地域福祉学科・臨床福祉学科の学生たちが目指している「社会福祉士」の資格取得に必要な科目で、履修者のほぼ全員が試験を受けていました。やはり、資格絡みだと違います。

▪︎昨日は、午前中試験補助監督でした。学部長と教務主任は、学部の仕事が忙しいからと補助監督は免除になりますが、全学の仕事をして忙しくても、補助監督は免除になりません。補助監督は、地域福祉学科・臨床福祉学科の学生たちが目指している「社会福祉士」の資格取得に必要な科目で、履修者のほぼ全員が試験を受けていました。やはり、資格絡みだと違います。

▪︎午後は、滋賀県庁の会議があったので急いで大津駅に移動し、さっと食べられる昼食ということで、「ラーメンひばり」の「汁なし担々麺」をいただきました。現在、各地でこの「汁なし担々麺」が流行っているようですが、私自身は、恐らくは、人生で初めていただいたのではないかと思います。見ためにはわかりませんが、底にタレがたまっています。青ネギと肉そぼろ、香ばしいナッツ、それから白い野菜(なんだろう…)が具としてのせられていました。食べているときには気がつかなかったけれど、写真を見ると、メンマも入っているのかな…。これを底からなんどもかき回して、麺にタレと具を絡めていただくのです。唐辛子の辛さに加え、山椒や花椒の舌が痺れるような感覚がなんともいえず、とても美味しく思えました。これをいただくと、体がカッカと熱を帯びてくるようで、食べて汗をかく…ということからすれば、夏向きかなとも思いました。

瀬田キャンパスに「カフェ」(3)

▪︎龍谷大学瀬田キャンパスで建設中のカフェ、お店の名前がやっとわかりました。「シアトルズベストコーヒー」でした。深草キャンパスのカフェは「スターバックス」。ということは、両方とも、いわゆる「シアトル系コーヒー」ということになります。「シアトル系コーヒー」の特徴は、深い焙煎の豆をつかったところにあります。もともと、アメリカのコーヒーは、浅く焙煎したタイプのものが主流でしたが、1970年代コーヒーの新しい動きが始まります。それが、第二波、「セカンドウエィブ」といわれる動きです。

▪︎龍谷大学瀬田キャンパスで建設中のカフェ、お店の名前がやっとわかりました。「シアトルズベストコーヒー」でした。深草キャンパスのカフェは「スターバックス」。ということは、両方とも、いわゆる「シアトル系コーヒー」ということになります。「シアトル系コーヒー」の特徴は、深い焙煎の豆をつかったところにあります。もともと、アメリカのコーヒーは、浅く焙煎したタイプのものが主流でしたが、1970年代コーヒーの新しい動きが始まります。それが、第二波、「セカンドウエィブ」といわれる動きです。

▪︎では、「ファーストウエィブ」はないつころなのかといえば、19世紀になるのだそうです。アメリカにおいて、19世紀後半に、コーヒーの大量生産ができるようになりました。そして、普通の人たちでもコーヒーを飲むようになりました。そのばあい、浅煎りの、いわゆるアメリカンコーヒーといわれるものが大量に生産され消費されるようになったのでした。

▪︎龍大にカフェができるという話しを東京の友人にしたところ、「龍谷大学は、やはりサードウエィブでしょう!」といわれました。最初、「サードウエィブ」と聞いても、なんのことだかよくわかりませんでした。といいますか、「ファースト」も「セカンド」もわかっていませんでした。「サードウエィブ」のコーヒーは、1990年代後半から始まった動きなのだそうです。消費者がコーヒーの生産地への配慮や価値などにこだわり始めました。どこの国の農園で生産されたコーヒー豆が、どのようにな流通経路で目の前に届いているのか(トレーサビリティ)、由緒のはっきりした豆を一杯ずつ丁寧にいれてコーヒーをつくるのです。品質が問われるのだそうです。この一杯ずつというのは、これまでの日本の喫茶店でもそうでしたよね。茶道ではなく「コーヒー道」という言葉もありました。日本人も、丁寧に入れたコーヒーが好きですよね。このように「サードウエィブコーヒー」は、高い品質が特徴かと思います。まるで高級ワインのようだ…ともいわれます。日本では、東京に、「サードウエィブ」になって登場した「プルーボトル」というチェーン店が上陸しています。

▪︎コーヒーの世界は深いですね。私は、にわかに勉強しているだけで、ぜんぜんわかっていません。といいますか、おそらくは、シアトル系コーヒーでも満足するのではないかと思います。もっとも、生産地への配慮…という点では、「サードウエィブ」のコーヒーのことが気になります。大事にことを忘れていました。このカフェ、9月18日にグランドオープンするのだそうです。

ジャッカルのメッセージ

▪︎今日は、全国的には祭日なのですが、龍谷大学は「授業実施日」です。私はといえば、1限は「社会調査実習」、2限は「社会学演習ⅠA」(3年生のゼミ)でした。学生に直接関係しない事務部門は、もちろんお休みです。ですから、私が部長をつとめる研究部も、本日は休業です。ということで、毎週、午後いっぱいかけて行う執行部会議も今日はありません(そのはずだけど…)。一方、社会学部教務課は、2名の職員の方が出勤して学生の対応をされています。

▪︎今日は、全国的には祭日なのですが、龍谷大学は「授業実施日」です。私はといえば、1限は「社会調査実習」、2限は「社会学演習ⅠA」(3年生のゼミ)でした。学生に直接関係しない事務部門は、もちろんお休みです。ですから、私が部長をつとめる研究部も、本日は休業です。ということで、毎週、午後いっぱいかけて行う執行部会議も今日はありません(そのはずだけど…)。一方、社会学部教務課は、2名の職員の方が出勤して学生の対応をされています。

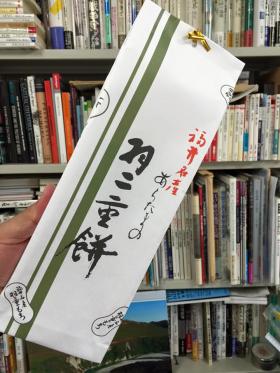

▪︎そんなちょっとブルーマンデー的な気分になる「授業実施日」なのですが、研究室にいくと、扉のノブになにか袋がかかっていました。中をみると、写真のような羽二重餅が入っており、名刺がついていました。医療品卸売業の企業の名前の入った名刺です。そこには、2012年春に卒業した脇田ゼミ7期生の吉田亘輝くんの名前がありました。名刺には、「近くまで来ました!! ジャッカルでございいます。よろしければ食べて下さい」というメッセージが添えてありました。吉田くんは、学生時代、どいうわけは仲間から「ジャッカル」と呼ばれていました。吉田くんが勤めている企業は金沢市に本社があり、彼自身は、現在、敦賀市店に勤務しています。ということで、福井の名産である羽二重餅をお土産にもってきてくれたのでしょう。ありがとう、吉田くん。実際に会えなかったのは残念ですが、こんどはあって呑みましょう。ちなみに、吉田くんの卒業論文は、「グリーンツーリズムを通したムラ・マチ交流-三方よし!!近江日野田舎体験推進協議会を事例に-」でした。教育旅行で地域おこしを進める地域の事例研究でした。

梅田の「亀寿司」

▪︎今日は、老母の生活介護の日でした。今日は、妻も同行してくれました。ということで、いつも一人でやっていることを二人で済ませることができました。「済ませる」という言葉を使うことに、多少「抵抗感」があるわけですが、現実問題として、やはり「済ませる」という気持ちが先になってしまいます。高齢者の家族の介護は、とても難しい問題だと思います。時々、妻に手伝ってもらうと、どこか心が軽やかになります。この「微妙な加減」が孕む問題を、もっと日本の社会は考えないといけないと思います。

▪︎それはともかくです。老母の世話を終えたあと、突如思いついて、すでに社会人として自立して一人暮らしをしている子供達に、「梅田に移動中やけど、一緒に夕飯はどう?」と連絡をしたところ、長女の方からOKの連絡がありました。梅田の「亀寿司」という寿司屋で、娘、そして娘の彼氏と合流することができました。この「亀寿司」、私たち夫婦が独身時代、時々来ていた寿司屋です。妻は小学校の教員。私は大学院の博士後期課程でした。妻にボーナスが入るときに、この寿司屋で当時はなかなか口にできなかった寿司を食べさせてもらいました。人生で初の「車海老の踊り食い」は、この店だったと思います。

▪︎話しは前後しますが、今日は、昼食も夫婦で一緒でした。いつもは1人で梅田三番街「インデアンカレー」にいくのですが、今日は「夫婦でインデアンカレーの日」になりました。左は私が注文した「ルーダブル&卵」。右は妻が注文した「ルー大盛り&卵」です。比較してみると、やはりルーの量がかなり違いますも〜。私は、今日も「ルーの海」にダイブしました〜♪ しかし、楽しんだのは私だけで、妻にとっては「ルー大盛り」は、美味しかったにせよ、量的にはかなり負担だったようです。月に何度も「インデアンカレー」をいただいている私の方は、結果として、かなり胃袋が「鍛えられてしまった」ようです。

▪︎話しは前後しますが、今日は、昼食も夫婦で一緒でした。いつもは1人で梅田三番街「インデアンカレー」にいくのですが、今日は「夫婦でインデアンカレーの日」になりました。左は私が注文した「ルーダブル&卵」。右は妻が注文した「ルー大盛り&卵」です。比較してみると、やはりルーの量がかなり違いますも〜。私は、今日も「ルーの海」にダイブしました〜♪ しかし、楽しんだのは私だけで、妻にとっては「ルー大盛り」は、美味しかったにせよ、量的にはかなり負担だったようです。月に何度も「インデアンカレー」をいただいている私の方は、結果として、かなり胃袋が「鍛えられてしまった」ようです。

京都のラーメン(5) 中華そば 萬福 京都駅前店

▪︎水曜日のことになります。深草キャンパスでの会議を終え、瀬田キャンパスの会議に移動する途中、京都駅前(少しだけ歩きますが…)の「中華そば 萬福」にいってみました。写真の「特製ラーメン」の薄切りチャーシューの方を頼んでみました(厚切りチャーシューもあるみたい…)。メニューの写真をみたとき、はたしてこの「量」を食べられるのか…と心配しましたが、店主さんがや「大丈夫、大丈夫」とおっしゃるので注文することにしました。この九条ネギの下にモヤシも入っています。さらにその下にある麺とモヤシと九条ネギを一緒にいただくわけですね。満足いたしました。あまり「肉食系」ではないのですが、この薄切りチャーシューは問題なくいただくことができました。店主さんが最後に、笑顔とともに「ほらね、大丈夫やったでしょ。ありがとうございました」と見送ってくださいました。そういえば、こちらの「中華そば 萬福」さん、以前は、深草キャンパスの近くにありました。

瀬田キャンパスに「カフェ」(2)

深草キャンバスのスターバックス

▪︎今日は…といいますか、今日もですね、深草キャンバスに朝一番で出かけました。8時45分から、約束していた新聞記者の方から小一時間程インタビューを受けました。テーマは琵琶湖に関連することですが、狭い意味での自分の専門領域でもないテーマであることから、なんだか的外れなことを言ってしまうのではと心配していましたが、とりあえず記者さんに納得していただけたようで安心しました。

▪︎そのあとは、研究部で事務部長さんと打ち合わせをしました。そして、大学執行部が出席する会議で報告を行い、昼には瀬田キャンパスに戻りました。このキャンパス間移動というのが、なかなか大変です。まだ、研究部長になってから2ヶ月半ですが、どうしたものかとまだ思案しています。うまく時間を使えるようにならないと…。昼からは、所属する社会学部社会学科の学科会議、研究倫理に関するe-ラーニングの講習会、教授会があるからです。写真は、深草キャンパス内にある「スターバックス龍谷大学店」に行った時に撮ったものです。今日の仕事を始めるにあたり、コーヒーで気持ちを引き締めました!!

天丼

▪︎先日、総合地球環境学研究所に移動するさい、強い空腹感に襲われ、いつもとはことなりカロリーの高いものを食べたくなりました。ということで、京都駅前の地下街「ポルタ」にある「銀座ハゲ天」で天丼をいただくことにしました。正式な名前は「江戸前天丼」です。なんと、天ぷらが7品のっかってきます。海老2尾、魚介1品、穴子の一本揚げ、半熟玉子、貝柱と玉葱のかき揚げ、海苔。いかがですか。随分豪華な天丼でしょう。しかし、あまりの天婦羅の量の多さに、少し胃袋が悲鳴をあげることになりました。還暦が3年後に近づいてきていますが、胃袋も小さくなってきています。とはいえ、天丼をいただくのであれば、関東風の天婦羅が美味しいと思います。関西風の天婦羅では、天婦羅のコロモに卵を使わずサラダ油で揚げますが、関東風ではコロモに卵を使い、ゴマ油で揚げるので、大変香ばしくなります。色も、関西風の天婦羅は白っぽいのに対して、関東風はキツネ色になります。

▪︎先日、総合地球環境学研究所に移動するさい、強い空腹感に襲われ、いつもとはことなりカロリーの高いものを食べたくなりました。ということで、京都駅前の地下街「ポルタ」にある「銀座ハゲ天」で天丼をいただくことにしました。正式な名前は「江戸前天丼」です。なんと、天ぷらが7品のっかってきます。海老2尾、魚介1品、穴子の一本揚げ、半熟玉子、貝柱と玉葱のかき揚げ、海苔。いかがですか。随分豪華な天丼でしょう。しかし、あまりの天婦羅の量の多さに、少し胃袋が悲鳴をあげることになりました。還暦が3年後に近づいてきていますが、胃袋も小さくなってきています。とはいえ、天丼をいただくのであれば、関東風の天婦羅が美味しいと思います。関西風の天婦羅では、天婦羅のコロモに卵を使わずサラダ油で揚げますが、関東風ではコロモに卵を使い、ゴマ油で揚げるので、大変香ばしくなります。色も、関西風の天婦羅は白っぽいのに対して、関東風はキツネ色になります。

▪︎ところで、こちらの店名。大変有名かつユニークにお名前です。たまたま、昨日は、お店の名前の由来を知ることになりました。以下が、お店の由来の説明です。なるほど…というか、あまりにストレートな命名で驚きました。

1928年、東京の九段で天ぷら屋を始めた時の屋号は 「たから」。

ところが初代の店主、渡辺徳之治は完全なハゲ頭だったので、お客様からは「ハゲの天ぷら屋、ハゲ天」としか呼ばれず、翌年銀座に進出する時に思いきってこの「ハゲ天」を屋号にしました。

その後、お客様に覚えていただきやすい名前としてこの屋号は広く浸透し、現在に至ります。