「全国棚田(千枚田)サミット」高島市実行委員会・第3回準備会

■昨晩は、再来年に高島市で開催される「全国棚田(千枚田)サミット」高島市実行委員会の第3回目の準備会が、高島市役所で開催されました。私もアドバイザーとして参加させていただきました。会の前半は、実行委員会や運営委員会といった組織体制に関して様々な説明が事務局から行われ了承されました。また、滋賀県の職員の方も出席されており、今年度に成立した棚田振興法の説明が行われました。

■会の後半ですが、それまでの少し堅い雰囲気の会議とは打って変わって楽しい雰囲気のなかで、参加者の皆さんとフリートークを行いました。事前に、市役所の方に、第1回、第2回の準備会で出た課題、地域資源、取り組み等を示した地図を用意していただくようにお願いをしていました。その地図を前に、2グループにわかれてフリートークを行ったのです。こういう形で、これまでの議論の中身を「見える化」すると、関心も高まるし、話も弾みます。

■高島市は、平成の大合併により、新旭町、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町が合併してできた自治体です。市の面積も滋賀県では二番目に広い自治体です。全市から人があつまると、必ずしもお互いに顔見知りというわけではないのです。しかし、地図を前に話を始めると、私のいたグループでは、前回の準備会で話題になった炭焼きの話、そしてそれに加えて薪の話で盛り上がることになりました。高島市内で炭焼きを復活させようと取り組みをされている団体が複数あっても、人のつながりがなければ、お互いにその存在に気がつくことはありません。知り合いになれば、お互いにいろいろ協力しあえることがあるのに、もったいない。集落やそれぞれの団体に閉じた形で活動をするよりも、もっとオープンにしたほうが、相互に補い合うような連携のネットワークが生まれる可能性が高まります。この準備会は、そのようなことに気がついていただく集まりになりました。

■もちろん、炭や薪は、自分自身で使ってもよいのですが、小さなビジネスにしていくためには、買ってもらわねばなりません。買って使ってもらわなければお金も生まれません。ただし、小さなビジネスは、赤字にはならないけれど、大儲けもできない、そこそこ利益があがって、活動自体が楽しい、知り合いができて楽しい、やりがいがある、充実感がある…そのような活動である必要があります。市内の商工業の現場で、あえて地元の炭や薪を使っていただくことで、何か付加価値のついた商品や製品を生み出すことができるかもしれません。地域の壁、団体間の壁、業種間の壁、セクターの壁を超えるような関係が、これから開催される予定の実行委員会で生まれれば良いなと思っています。お金が生まれることは大切なことですが、加えて大切なことは、「楽しさ」「面白さ」さらには「共感」かなと思っています。棚田サミットを契機に、地域の中にそのような動きが生まれてくると、素敵だなと思っています。その結果として、地域の中で、資源やお金が循環するようになって欲しいなと思います。

■以前、高島市の中山間地域では、炭焼きや薪づくりが、生活や生業の一部でした。冬の農閑期の仕事でした。昨晩、お聞きしたことですが、昔は、自分の持っている山に炭焼き窯を作り、周りの樹を切って炭焼きをしていたそうです。炭の材料になる樹がなくなったら、次の場所に移動します。もちろん移動は自分の山の範囲です。今まで使っていた窯は、放棄されます。新しいところに移動して、新しい窯を作ります。そうやって20年ほど移動していると、最初の窯の場所に戻ってきます。すると、そこにはまた炭焼きにちょうど良い太さに樹が成長しているのです。かつての窯は朽ち果てていますが、窯の後だともう一度窯を作ることは容易なのだそうです。こうやって、自分の山をローテーションで使いながら、炭を生産して自家消費とともに出荷されていたのです。

■「こんな炭焼き作業を、現代社会でできるわけがない…」と思われるでしょう。確かに、昔のようにはできないかもしれません。ただ、このような炭を欲しいという人が、もし地域の中にいれば…話は変わってきます。実際、楽しみで自分たちで炭焼きをしているグループがあります。あえて、炭焼きを経験してみたいという人がこの世の中にはおられるのです。自分で使う炭を自分で作ってみたい。そのことを楽しみたいという人たちに出会うことができれば…。私は、高島市であればそれが可能だと思っています。炭ではなく薪の話になりますが、薪と共に薪ストーブの販売、ストーブの設置と掃除をする小さな商店を経営されている若者がいると聞きました。高島市は、別荘が多い地域です。ニーズがあるのだと思います。面白いところに、目をつけられたなあと思います。別荘以外でも、もしストーブが静かな地域のブームになると、面白い展開になってくるなと思います。

■高島市って、都会とは違った意味で、とても「リッチ」です。素晴らしい。それはお金の力だけで生み出されるものではありません。人のつながりの中で、生み出されてくるものだと思います。まあ、そんなわけでして、昨日のフリートークの場は、そのような「妄想」を掻き立てられる大変刺激的な場でもありました。今後が楽しみだ〜。このような地域に関心のある大学関係者や学生の皆さんはおられませんか。連絡をください。地域の皆さんたちと一緒に、何か素敵なことを生み出せるように思っています。

【追記1】■次回からは、準備委員会ではなく、実行委員会がスタートするわけですが、できれば具体的な作業部会も開催するなどして、皆さんとグループワークなフリーディスカッションをしてみたいなと思っています。その時は、地域や団体の代表や役職者の皆さんだけでなく、女性、若い世代の方達、それから高島市に転入されてきた人たちにもご参加いただきたいと思います。

棚田サミット・高島市実行委員会第2回準備会

■昨晩は高島市役所へ行ってきました。県外の皆様に説明させていただくと、高島市は琵琶湖の西に位置する自治体になります。その高島市では、再来年、「第27回全国棚田(千枚田)とサミット」が開催される予定になっています。昨晩は、その高島市実行委員会の第2回準備会が、高島市役所で19時半から開催されました。私はアドバイザーとして出席しました。最初は大変硬い雰囲気でどうしたものかと思っていましたが、しだいに固さも解れて、いろいろお話をいただけるようになりました。楽しかったな〜。単に「サミット」を成功させるのではなく、「サミット」をジャンピングボードにして、高島が現状をブレイクスルーしていくことにつながればと思っています。

■ある意味で異業種交流会のような感じなんですが、普段出会うことが無い方たちが、コミュニケーションすることで面白い展開になりました。ある方が「自分はこんなことをしていて。こんなことに困っている」と話すと、「そのことに関連して、こういうことをやっているんだけど、何か役に立てるかも」と話が展開していくわけです。お互いに相補う相補的な関係がその場にフッと浮かび上がってくるかのようでした。

■同じ地域に暮らす人たちでも、そのままでは相補的な関係を持てるわけではありません。お互いの存在も知りません。情報のやり取りもあまりありません。すぐそばにチャンスがあるのに気がつくことができません。見えない壁が存在しているのです。今回のような会議がきっかけとなって、そのような壁が低くなり、異業種が繋がり横の連携やネットワークが広がっていく中で、地域の内側から内発的に面白いアイデアや実践が生まれて、新しい地域ビジネスが誕生すればと思っています。

■今後は、若い方、女性(今日は1人もおられなかった…)、外からの移住者の方たちにも参加していただき、面白いワークショップができたら楽しいなと思っています。そのことを市役所の事務局にもお願いをしておきました。来月は第3回目の会議になります。楽しみです。というわけで、昨晩は会議の心地よい余韻に浸りながら、湖西線で帰宅しました。

高島30kmラン

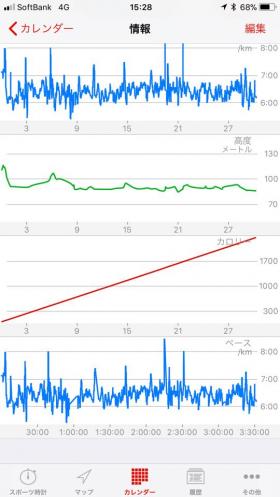

■昨日、フルマラソンに備えて30km走をしてみました。「Long Slow Distance」トレーニングと呼ばれるもので、長い距離を、ゆっくりとしたスピードで走るトレーニングです。ゆっくりのペースなんですが、30kmという距離は私には結構長い距離になります。普段は、長くてもせいぜい20数km程度までしか走りません。自宅の近くで10km〜15kmほどの距離を走ります。ですから、15kmのコースであれば2回走ればよいわけですが、それでは面白くないので、昨日は思い切って高島市まで走ることにしました。高島市までの湖西路は、琵琶湖と山に挟まれた狭い土地です。そこにはJR湖西線が走っています。そのため、例えば肉離れ等の故障をしてしまったり、寒くてランが嫌になってしまったら、JRに乗って帰れば良いわけです。しかし、駅数が少なく、人もあまり住んでいないことから、ちょっとだけですが悲愴な感じも伴なうことになります。私の程度の市民へっぽこランナーが走るのには、少しリスクが伴います。思い切って…と書いたのは、そのような事情があります。

■これまでの練習でも、JR比良駅のあたりまでは走っていました。この辺りで、18km程度でしょうか。そこから先は未経験。ということで、地図を見てあらかじめどこを走るのか検討をつけておきました。この先は、JR湖西線の駅でいえば、近江舞子駅と北小松駅を通過せねばなりません。この辺りは、自転車コースが整備されています。そのコースを辿りながら、なんとか大津市と高島市の境目までやってきました。ここまでくると、残りは5kmちょっと。だいぶ気分は楽になります。有名な白髭神社の前を通過して、高島の街中に入り、最後は萩の浜の手前まで走ってゴールということにしました。最後の30kmの手前あたりは、さすがに疲れてしまいました。けれども、本番(フルマラソン)は、さらに12kmの「おまけ」がついてきます。過去3回、フルマラソンを経験していますが、いずれも立ち止まって歩いてしまっています。今度は、最後まで走り通してみたいものです。

■タイムは、3時間16分21秒。途中、トイレに行ったり、自販機でスポーツドリンクを買ったり、写真を撮ったりといった停止時間は除いた時間です。信号待ちや、スポーツドリンクを飲むときはスピードが落ちています。平均スピードは、6:29/km。本当は、もう少しだけ速く走りたかったのですが、体力・走力不足ですね。今の私の実力であれば、こんなものなのかもしれません。

■これまでにも、何度か30km走にチャレンジしています。一番最初の30km走については、このブログに細かく記録を残してあります(30km走)。当時のコーチ役である原俊和さんも一緒に走ってくださいました。原さんは、当時の社会学部教務課長でした。コーチである原さんからは、「来月開催される『京都マラソン』に出場するにあたって、どうしても、この30km走を経験して、体にそのしんどさを覚えさせる必要がある…」ということで、一緒に走ってくださったのです。ありがたいことですね。その際のスピードなんですが、原さんが私のために設定したスピードは 7:30/kmでした。かなり遅いわけですが、それでも15kmを過ぎたあたりから、さらに遅くなって、膝はボロボロになってしまいました。2013年のことです。原さんに言われて、2012年からフルマラソン完走を目標に、走ることを始めていた頃のことになります。自分で言うのもなんですが、過去の自分と比較すると、歳を取った今の方が成長しているように思います。走力がついているように思います。ちょっと自分を安心させるための材料にしておきます。当時、フルマラソンの大会が終わるとランニングを継続できませんでしたが(燃え尽きた?!)、今回はフルマラソン後もなんとか継続していきたいと思います。

■ゴールすると、長い距離を走ってきたものですから、汗びっしょりになっていました。しかし、この程度のスピードだと、最後の方は体温もあまり上がりません。ランニングウァエが吸い取った汗でどんどん身体が冷えていきます。今回はトレイルラン用のリュックを背負って走っており、その中に入れておいたシャツに着替えることにしました。そして高島の街中にある「ワニカフェ」へ行きました。この「ワニカフェ」には、これまでにも度々訪問させていただいています。シェフの岡野さんご夫妻とも、親しくさせていただいています。汗をかいていたので申し訳なかったのですが、訳を話して、暖かいカフェオレをお願いしました。2359kcal消費していたので身体が甘いものを求めていたのです。カフェオレには角砂糖を3つも入れてしまいました。加えて、ケーキもいただきました。せっかく美味しそうだったのに、写真を撮る前に、口をつけてしまいました(お店には申し訳ありませんでした…)。

■「ワニカフェ」では、岡野シェフご夫妻と、ひさしぶりにいろいろお話しができてよかったです。12月2日にも訪れる予定になっています。「猟師と一緒にジビエ料理を囲み 語らう夕べ」が開催されます。猟師さんからお話しを伺いながら、シェフの鹿肉料理をいただく予定になっています。ナイスな企画ですね。たくさんの方達がやってこられるそうです。私は、獣害の問題に関心があり、なんとか地域の中で、駆除だけでなく、命=肉まできちんといただく仕組みはできないものかと思っています。2日は、いろいろヒントをいただけたらいいなと思っています。「ワニカフェ」は、高島と人をつなぐ大切な「場」になっているような気がする。素敵ですね。高島から自宅に戻る際には電車を利用しました。往復とも走ることができればすごいわけだが、とてもそのような走力も体力もありません。ただのアラ還へっぽこランナーなので。ご覧いただいた通り、行きは3時間以上もかかっていますが、帰りは、電車でたったの24分。なんともあっけなく自宅に帰りつきました。

【追記】■昨日、走っているときに注意したことがあります。いつも長距離を走ると、背骨と骨盤をつなぐ仙骨のあたりが痛くなってきます。100kmウォーキング大会の時もそうでした。たまたま、その100kmウォーキングの大会の際に、ボランティアの方にストレッチをしていただきました。その際にいただいたアドバイスをもとに、ランニングのフォームを少しだけ変えた。これまでは、腰を入れ過ぎていました。しかし、腰よりも丹田を意識するようにしました。臍の下のあたりに意識を集中するのです。腰を入れるよりも、下腹を引き締める感じだろうか。そうすると、長距離を走っても仙骨は痛まなくなりました。腰を入れすぎると上体がそり気味になり、背中も凝ってきます。フォームづくり、なかなか難しいものですね。本当はクリニックを受けて、きちんとフォームを修正した方が良いのでしょうが、今回は、自分で判断して修正しました。

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

■8月14日、「六斎念仏踊り継承発表会」(高島文化遺産活用委員会、朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト)を見学するために、高島市朽木針畑の古屋を訪れました。私のゼミを2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのお祖父様が、この「六斎念仏踊り」の継承者のお1人として踊られました。80歳を超えておられますが、足腰に負担の大きい、この「六斎念仏踊り」を踊っておられるので驚きました。

■この「六斎念仏踊り」を見学するのは昨年に続いて2度目になります。この念仏踊りは、その起源が『空也上人絵詞伝』の空也に始まるという伝説もあります。先祖の霊が戻ってくるお盆の時期に、太鼓をもった踊り手3名、鉦が2名、笛が2名の計7名が演奏とともに念仏を唄い踊る、そのような民俗芸能なのです。かつては20軒ほどの家々を順番に回って踊っていましたが、過疎と高齢化のためにできなくなり、お寺で踊るようになっていました。

■伝統的なお盆の行事ではありますが、2013年より高齢化や過疎により人が揃わず、中断していました。ところが、昨年からは、行政(高島市教育委員会)や地域活性化のNPOによる支援のもと、都市のアーティストたちが、高齢の継承者の皆さんから「六斎念仏踊り」を習得し、継承者の方達と一緒に、再開することができるようになりました。今年は、さらに、この古屋にルーツを持つ若者2名も新たに参加して、「継承発表会」という形で実現することになりました。また、「継承発表会」の後、晩には、かつて家々を回って順番に踊っていた頃の様子を再現して、映像記録に取ることも行われました。

■上の動画は、宗教民俗学の研究者である山中崇裕さんという方が撮影されたものです。YouTubeに公開されているものを共有させていただきました。このような貴重な動画を公開してくださったことに、心より感謝いたします。

■以下は、このブログの「六斎念仏踊り」関連のエントリーです。あわせてお読みいただければと思います。

朽木古屋「六斎念仏踊り」の復活

安曇川扇状地にある水田からの湧水

■最近のことですが、高島市の農村地域で調査をしている時、興味深いものを見つけました。画像をご覧ください。丸く囲ってある中の水田から、冷たい地下水が湧き出ているのです。湧水です。ここは、安曇川左岸の扇状地、安曇川の堤防のすぐ近くにある水田です。安曇川の扇状地は、国内でも有数の規模を誇るものです。この扇状地が終わるあたり、扇端で、地下から水が湧き出てくるのです。とても冷たい水です。そのためでしょうか、湧水が出てくる周囲には稲の苗が植えられていませんでした。私の推測でしかありませんが、苗が生育するには水温が冷たすぎるのでしょう。苗が植えられているのは、この湧水の場所から数m離れた場所からでした。もうひとつ、水田から湧き出た水は、丸く囲ってあるところから水路を通して、手前に見える排水路に流されています。水田に冷たい水が広がらないようにしているのでしょう。このような現象は、この地域では一般的なことなのでしょうか。水田からの湧水。農作業をする上では困ったことのようにも思うのですが。残念ながら、確認することができませんでした。

■最近のことですが、高島市の農村地域で調査をしている時、興味深いものを見つけました。画像をご覧ください。丸く囲ってある中の水田から、冷たい地下水が湧き出ているのです。湧水です。ここは、安曇川左岸の扇状地、安曇川の堤防のすぐ近くにある水田です。安曇川の扇状地は、国内でも有数の規模を誇るものです。この扇状地が終わるあたり、扇端で、地下から水が湧き出てくるのです。とても冷たい水です。そのためでしょうか、湧水が出てくる周囲には稲の苗が植えられていませんでした。私の推測でしかありませんが、苗が生育するには水温が冷たすぎるのでしょう。苗が植えられているのは、この湧水の場所から数m離れた場所からでした。もうひとつ、水田から湧き出た水は、丸く囲ってあるところから水路を通して、手前に見える排水路に流されています。水田に冷たい水が広がらないようにしているのでしょう。このような現象は、この地域では一般的なことなのでしょうか。水田からの湧水。農作業をする上では困ったことのようにも思うのですが。残念ながら、確認することができませんでした。

■この安曇川の扇状地の湧水について、以前、1年生の学生の皆さんと一緒に見学したことがあります。新旭町の針江という集落です。その時のことは、このブログで以下のエントリーでご覧いただけます。

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(4)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(3)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(2)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(1)-「2016社会学入門演習」

■実は、来月の上旬になりますが、韓国からの視察団の皆さんを針江にお連れします。私は、そのコーディネート役を勤めています。そして、現地の「生水の郷」委員会の関係者の方に、針江の集落内で見られる湧水を生活用水として利用されている様子をガイドしていただくことになっています。針江以外にも、滋賀県庁の関係部局や、県内の地域社会で環境保全に取り組んでおられる集落を訪問します。充実した視察になるように頑張ります。

朽木村古屋の坂本家のこと

■先週の金曜日、ゼミの卒業生である坂本昂弘くん(脇田ゼミ6期生)、そして坂本くんの叔父さまと一緒に呑むことになりました。少しその背景を説明しておきます。昨年の夏、大学の先輩でもある写真家・辻村 耕司さんのご紹介で、朽木古屋(高島市)の「六斎念仏踊り」を拝見することができました。そして、坂本くんと再会し、坂本くんのご一家ともお話しをすることができました。詳しいことは、以下のエントリーをご覧いただきたいのですが、いよいよ坂本家三代の皆さんにお話しを伺うことになりそうです。

■場所は、当然のことながら、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。酒を楽しみながら、叔父さまから古屋での山村の暮らしや、一家で山を降りてからも、家や家産として山を守るために古屋に通い続けて来たことなど、いろいろお聞かせいただきました。坂本くんも、普段、親戚が集まっても、自分のルーツについて詳しい話しを聞くこともなかったらしく、叔父さまの話しを真剣に聞いていました。

■坂本家の皆さんにお話しを伺う準備として、朽木が高島市に合併される以前の1974年に発行された『朽木村史』と、高島史に合併されてから、2010年に発行された『朽木村史』の2つを入手して朽木のことについて勉強をはじめました。良い仕事ができるように頑張りたいと思います。

Satoyama Japan | The Secret Watergarden | Discovery English Subtitles

■BBCが製作した作品のようです。滋賀県高島市新旭町針江の水辺環境や、その水辺環境と一体化した針江の暮らしが取り上げられています。ステレオタイプというと言い過ぎかもしれませんが、ちょっとBGMが…、日本人の私にはちょっとだけですが違和感がありますが…。素敵な作品です。

朽木古屋「六斎念仏踊り」の復活

■2009年の4月、1人の学生が私のゼミの配属になりました。脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんです。その坂本くんが4年生になり卒業論文の調査に取り組むことになりました。ひょっとすると、3年生の終わりかもしれません。坂本くんが提案してきた調査は、滋賀県高島市の朽木にある山村の研究でした。話しを聞いてみると、京都府の美山や福井県の名田庄に近い場所にあります。最初は、「そのような遠い場所に調査に通えるのかな…」と指導教員として若干の不安がありましたが、よく聞いてみると、お祖父様がその山村にお住まいで、お父様もその山村のお生まれ、つまり自分自身のルーツがその山村だというのです。朽木にある古屋という集落です。

■坂本くんの問題関心は、過疎化が進み、限界集落化が進む古屋で、その山村に転居してくるIターン者の方たちが果たす社会的な役割に注目するものでした。彼は、お祖父様のいらっしゃる山村に大きなバイクで通いながら調査を進めました。調査を行うたびに、研究室に来て報告してくれました。その内容は、とても興味深いものでした。良いセンスの持ち主で、とても指導のしがいがありました。私自身は、古屋に行った経験は全く無かったのですが、彼の報告を丹念に聞きながら、時々質問をしていく、そのようなやり取りというか指導の中で、坂本くんはメキメキ力をつけていきました。坂本くんの卒業論文は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」として提出され、優秀論文に選ばれました。卒業後、坂本くんは滋賀県内の企業に就職しました。卒業後は、facebookを通して再びつながりが生まれ、元気に働いている様子が伝わってきました。そのうちに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で飲もうということになっていました。

■話しは変わります。母校・関西学院大学の先輩である辻村耕司さんは、滋賀県を中心に活躍されている写真家です。県内の民俗芸能等の撮影でも、たくさんのお仕事をされています。辻村さんと出会ったのは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に勤務されている時ですから、もう20年近くも前のことになります。辻村さんともfacebookで日常的に交流していますが、一昨年の秋のこと、朽木の古屋の「六斎念仏踊り」の映像に記録する仕事に関してfacebookでメッセージをくださいました。そして、映像記録の一部を拝見させていただくことができました。その時に、ピンときました。「六斎念仏踊り」については、坂本昂弘くんが彼の卒業論文で言及していたからです。そして、坂本くんに、「君が継承者になりなさいよ!」と言っていたからです。さっそく辻村さんに許可を頂き、その「六斎念仏踊り」の映像記録の一部を坂本くんにも見てもらいました。坂本くんからは、「色々考えさせられました。少し泣きそうになりました」との返事をもらいました。「六斎念仏踊り」の継承者の孫として、坂本くんも、いろいろ悩み考えていたのです。しかし、今の仕事でめいっぱい、なかなか「六斎念仏踊り」に取り組む余裕がないこともよく理解できました。

■再度、話しは変わります。今年の話しになります。先月のことです。ある仕事で、辻村さんとお会いしました。その際、2013年から行われなくなっていた古屋の「六斎念仏踊り」が、8月14日に復活することになったと教えていただきました。「六斎念仏踊り」の継承者である古老の皆さんと、村の外の若者とが連携することにより復活することになったというのです。主催は、「高島市文化遺産活用実行委員会」と「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」です。辻村さんからは、当日、坂本くんもやってくるとお聞きしました。もちろん、見学させていただくことにしました。

■朽木の古屋に行くには、ふた通りのルートがあります。ひとつは、高島市朽木の中心地である市場から行くルート。もうひとつは、国道367号線(鯖街道)から古屋に向かうルート。大津市内に住む私は、後者のルートで古屋に向かうことにしました。道は舗装されているものの、道幅はかなり狭く、対向車が来たらどうすればよいのかと、ドキドキするようなところもありました。狭い山道を通りつつ、幾つかの集落を抜けて大津市内からは1時間20分程で古屋に到着することができました。おそらくは、いつもは静かな山村に、たくさんの方たちが集まってこられていました。

■「六斎念仏踊り」は、20時から始まりました。その様子については、上の動画をご覧ください。また、「六斎念仏踊り」の民俗学的なことについては、以下の「(財)滋賀県文化財保護協会」の「滋賀文化財教室シリーズ[223]」をご覧いただければと思います。私も、歴史的・民俗学的なことについては、これから、いろいろ勉強してみようと思っています。ここでは、ごくごく簡単に説明しておきます。「滋賀文化財教室シリーズ[223]」にも説明してありますが、もともとは、現在のようにお寺で行われるものではなく、太鼓を持った踊り手3人と、笛2人、鐘2人の合計7人で行われます。この一団で、古屋にある約20軒の家を順番に回って「六斎念仏」を踊ったのです。夜の22時頃から翌日の夜明けまで、それぞれの家の祖霊を供養するために行われていました。14日に「六斎念仏踊り」がおこなわれた玉泉寺は、曹洞宗のお寺です。伝承によれば、以前は天台宗の寺だったといいます。集落の中にある寺の宗派が変わることは、それほど珍しいことではありませんが、祖先祭祀やお盆と結びついた「六斎念仏踊り」の方が古くからの歴史を持っていると考えられているようです。もう一つ、これは自分への備忘録のつもりで書いておきますが、「滋賀文化財教室シリーズ[223]」には、次のような記述があります。

昭和49年発行の『朽木村志』の記述から、編さん当時の六斎念仏の姿を見てみましょう。

生杉と古屋の2地区で毎年8月14日に行われていた六斎念仏も、徐々に忘れられつつありましたが、昭和46年に、この2地区を含む地域一帯が県立自然公園の特別指定地域に編入されたことから、地元有志の人々によって六斎念仏の保存活動が行われるようになったといいます。

■まだ実際に『朽木村志』を読んでいませんが、すでに昭和40年代から徐々に忘れられつつあったということに注目したいと思います。古屋のある朽木は、林業が盛んな地域でした。昭和40年代というと、全国的に日本の林業が不況に陥った時代です。山での仕事がなくなり、朽木の古屋でも、多くの人びが山を降りました。その頃と、「六斎念仏踊り」の保存活動が行われるようになった時期とが重なっていることです。このあたりの事情は、また関係者の皆さんに詳しくお聞きしてみたいと思います。

■「六斎念仏踊り」の復活が無事に終わった後、私は坂本くんのお祖父様のお宅にお招きいただきました。遠くまで来てもらったからと、ご丁寧におもてなしをいただきました。もう夜が遅かったこともあり、短い時間でしたが、お祖父様、お父様、叔父様とお話しをすることができました。非常に興味深いお話しをお聞かせいただくことができました。坂本くんのお祖父様は、林業の仕事がなくなった後も、山を降りて滋賀県内で新しい仕事を見つけて、生きてこられました。再就職した後も、実に度々、古屋に戻っておられました。といいますか、古屋の家と仕事のための家との間を往復されていたと言っても良いのかもしれません。街場と山を往復しながら、家を守り、村を守ってこられたのです。遠く離れた大都会ではなく、古屋から車で1時間半ほどの場所に暮らすことができたことは、坂本くんのお祖父様、そして同じように生きてこられたお仲間の人生に取って、非常に大きな意味を持っていたのではないかと思います。

■今回は、坂本昂弘くんや坂本家の皆様、辻村さん、そして「高島市文化遺産活用実行委員会」と「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」の関係者の皆様に大変お世話になりました。非常に貴重な見学をさせていただくことができました。心より感謝いたします。なお、当日の玉泉寺での撮影が、シャッター音を消してほしいという指示がありましたが、私はスマホのカメラしかなく、音を消すことができませんでした。トップの写真は、坂本昂弘くんが撮影したものを使わせてもらっています。

【追記】■「朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト」の皆さんに、プロジェクトのfacebookで、このエントリーのことをご紹介いただきました。ありがとうございました。

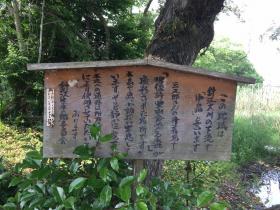

高島市の古式上水道

■ひと月近く前のことを、今頃になってエントリーします。なかなか、更新するだけの余裕がなくなっております。更新できていないにもかかわらず、毎日、ご覧いただいている皆様には、心より感謝いたします。先月、6月11日・12日と、滋賀県高島市を1年生の学生16名と滋賀県高島市を訪問しました。12日の午前中、グループに分かれて、JR近江高島駅の近くの街中を散策していろんな発見をしてもらうことにしました。このあたりは、江戸時代は大溝藩の城下町でした。今でも、町並みには城下町の風情を感じ取ることができます

■ひと月近く前のことを、今頃になってエントリーします。なかなか、更新するだけの余裕がなくなっております。更新できていないにもかかわらず、毎日、ご覧いただいている皆様には、心より感謝いたします。先月、6月11日・12日と、滋賀県高島市を1年生の学生16名と滋賀県高島市を訪問しました。12日の午前中、グループに分かれて、JR近江高島駅の近くの街中を散策していろんな発見をしてもらうことにしました。このあたりは、江戸時代は大溝藩の城下町でした。今でも、町並みには城下町の風情を感じ取ることができます

■街中を歩いていると、他の地域にあまりないものがあります。水路です。幅と深さともに、だいたい1mほどでしょうか。「まちわり水路」と呼ばれる水路です。街中の南北の4つの通りのど真ん中に、この水路が設けられています。もともとは、江戸時代に、飲用や防火のために設けられものなのだそうです。この「まちわり水路」と同時に、目を惹くものがあります。「古式上水道」です。トップの写真は、「タチアガリ」と呼ばれる「古式水道の施設」です。高島市役所のホームページのなかに、以下のような説明がありました。

◆町並みを走る古式上水道

旧町人地では、近世に遡る2系統の古式上水道が現在も利用されています。

このうち、水源地と高低差がない勝野井戸組合では、埋設した水道管を通じて各戸に配水しています。一方、山麓に水源地を持つ日吉山水道組合では、水道を地下に通しつつ、ところどころで分水のためにタチアガリと呼ばれる施設を作り、各戸に水を引き入れています。

このように上水道の維持や管理に関わる作業は、同じく近世にまで遡る曳山行事などとともに,地域共同体の結び付きを維持する機能を果たしています。

■「古式水道」の維持管理が、結果として、地域の結びつきを維持する機能をもっているというのです。興味深いですね。かつて、農村研究の世界では、農道や水路の存在、そしてその維持管理が、日本の農村を特徴づけているということがさかんに言われました。そのような主張と、論理的には似ているように思いました。しかし、通常、この「古式水道」のような「ローカルな技術」は、近代化のプロセスで消えていきます。そして、近代的な水道という技術システムが、地域社会内の自然と人との関係を絶っていくのです。この場合は、地域の水と人の関係ですね。それだけでなく、そのような地域の水をめぐる「人と人との関係=共同性」をも破壊してしまいます。地域住民がハンドリングできる地域社会の歴史的文脈に根ざした、また「在地の合理性」に基づく、「古式水道」のような「ローカルな技術」が、もっと再評価されていけば良いなあと思います。今回、この「古式水道」をご利用になっている方に少しだけですがお話しを伺いました。なぜ利用し続けるのか。最初に出てくる説明は、経済的なものになります。水道を使うとお金がかかる。「古式水道」は、お金がかからない・・・。とてもわかりやすい説明です。しかしそれだけではなく、副次的な理由が多数あるのです。そこが大切だなと思いました。多くの場合、経済的(貨幣的)な価値に裏付けられた社会的な力が、そのような「ローカルな技術」を駆逐し破壊していくのですが、高島のばあいは、地域固有のローカルな複数の要因が、「これを残さなければならない」と人びとに思わせているのではないかと思いました。

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」-

■「針江 生水の郷委員会」の皆さんに、針江集落内の「カバタ」をガイドしていただいたあと、学生たちと私は、タクシーに分乗して琵琶湖の湖岸のあたりにある内湖「中島」に向かいました。地図をみればわかりますが、集落内の川を流れた水は琵琶湖に向かいます。そして、琵琶湖に流入するまえに、いったん内湖「中島」に注ぎ込みます。私たちは、この「中島」について、委員会のガイドであるFさんからお話しを伺いました。

■「針江 生水の郷委員会」の公式サイトでは、この「中島」に関して、以下のように解説されています。

針江生水の郷委員会では先人が築いてきた素晴らしいカバタ文化を次世代に残せるように活動するとともに、ここ針江の素晴らしい環境を守ろうと取り組んでいます。

ここ船着き場はNHK『里山・命めぐる水辺』の舞台になった所で漁師:田中三五郎さんがお元気な頃長年手入れをされて素晴らしい景色が残ってきた所です。鯉・鮒・ウナギ・ビワマスなど在来種の産卵場所になり又カイツブリ・カモ・オオバン・アオサギ・トンビ等など多くの野鳥の生育場所でもあります。柳の枝が茂る、藻が繁殖する、浮遊ゴミが溜まる、流れが悪くなる、水が汚れる、などでやはり人の手が入り里山を守らなければなりません。委員会では委員会独自で、また行政と共にこのような環境を守る取り組みを行っています。

■この解説にあるNHK『里山・命めぐる水辺』を撮影した今森光彦さんが、この「中島」を撮影された作品を、私は自宅に飾ってあります。しかし、今森さんが撮影するときに切り取った風景の外側には、私が想像していたのとはずいぶん違う風景が広がっていました。地図をみればわかりますが、周囲は別荘地になっています。琵琶湖の湖岸の別荘地です。そのことはともかく、公式サイトの解説からは、この内湖の自然が、人の手が加わることで維持されてきたことが理解できます。問題は人手が足らないことです。「針江 生水の郷委員会」の委員会の平均年齢もあがり、この内湖を維持するための作業に対応することが困難になりつつあるというのです。時間があまりなく、限られた時間でしか説明をお聞きすることができませんでした。今回は、「社会学入門演習」の「現地実習」の一環として針江を訪問させていただきましたが、次回は、このような地域の水環境の保全活動や、地域の農業との関係等についても、もっと詳しくお話しをお聞かせいただけばと思っています。

(針江を訪問したのは、6月11日(土)です。)

【追記】■6月11日(土)・12日(日)に実施した「社会学入門演習」の「現地実習」の報告、まだまだ続きます。