幸せを探るブータン

■ブータンといえば、GNHで有名です。GDPは、良く知られるように国内総生産(Gross Domestic Product)です(かつては、GNP(Gross National Product)国民総生産が一般的でした)。それに対してブータンのGNHは、国民総幸福(Gross National Happiness)です。国民一人当たりの幸福を最大化することによって社会全体の幸福を最大化することを目指すべきだとする考え方にもとづいています。経済成長するにしても、自然環境や伝統文化、家族や近隣、地域社会の連携と調和がとれていなければならないというものです。このようなブータンの考え方は、物質的・経済的な側面に偏った先進国の近代化や発展に懐疑的な人たちから大変注目されました。今日の新聞記事(朝日)では、そのブータンで、少しずつ変化がおきている、揺らいでいるというのです。

■ブータンといえば、GNHで有名です。GDPは、良く知られるように国内総生産(Gross Domestic Product)です(かつては、GNP(Gross National Product)国民総生産が一般的でした)。それに対してブータンのGNHは、国民総幸福(Gross National Happiness)です。国民一人当たりの幸福を最大化することによって社会全体の幸福を最大化することを目指すべきだとする考え方にもとづいています。経済成長するにしても、自然環境や伝統文化、家族や近隣、地域社会の連携と調和がとれていなければならないというものです。このようなブータンの考え方は、物質的・経済的な側面に偏った先進国の近代化や発展に懐疑的な人たちから大変注目されました。今日の新聞記事(朝日)では、そのブータンで、少しずつ変化がおきている、揺らいでいるというのです。

■記事では、産業が育成されないまま消費が拡大しまった結果、国内の外貨がほぼ底をついたと書かれています。このような経済的なことに関しては、これまでにも時々報道されており、私自身も関連記事を読んできましたが、今回は政治制度に関することも書かれています。記事のなかには、2大政党が選挙で争っていることについて、「選挙戦では非難の応酬も目立ち、和を重んじるブータン社会に「うんざりだ」という空気が広がる」と書かれています。また、「民主主義は狭い社会に対立を持ち込む。人々にとって居心地の良いものではないようだ」と感じている人もいようです。また、「王制の方がいいと思うけど、王様が民主主義を始めたんだから仕方ない」という意見が多数派のようですね。記事は、「定着するにはまだ時間がかかりそうだ」と結ばれています。う〜ん…。もう少し掘り下げた分析といいますか、取材が欲しいですね。ともあれ、ブータンの今後、どのように変化していくのか、気になります。

伝説の食堂

■3年生ゼミの有志と一緒に、ある店に夕食を食べにいきました。昭和の雰囲気が溢れているお店です。すごいです。壁には、このお店を取材したテレビ局や芸能人のサイン入り色紙が、所狭しと額に入れて飾ってあります。ということで、です。さて、この男子学生たちは(私も含まれていますが…)、何をスマホで撮っているのでしょうか?

■かき氷のように見えますが、これはカツ丼です。【上段左】これはSくんが注文したカツ丼です。大きな丼に、ご飯がまず大盛。さらに卵とじの具がテンコ盛りです。はじめて、このようなカツ丼をみました。メガ級ですね。これで、「普通」なんです。もし、大盛を頼むと、これはギガ級かテラ級ということになります…。これが、この食堂の特徴なのです。【上段中】今回の参加者は、ゼミ有志9名+私の10名。2つのテーブルにわかれました。こちらは、女子のいるテーブル。彼女の前にあるのは、冷麺です。こちらもかなり巨大です。【上段右】彼は、カツカレーにしようか、普通のカレーにしようか迷っていましたが、自分の胃袋を勘案して、普通のカレーにしました。しかし、です。それでも最後は、ギブアップ。まわりの男子学生が救援にはいり、なんとか完食しました。【下段左】彼女の前にあるのは、カツカレーです。カツフライが2枚分乗っかっています。そのうえで、もちろん、ご飯もかなりの大盛です。とはいえ、こちらのばあいも、これで「普通」なのです。溢れんばかりのカレールーがこぼれたときのために、御盆に乗っかっています。ちなみに、彼女が1人で完食したわけではありません。彼女のテーブルの男子学生2名が頑張りました。【下段中】体育会の部に所属しているアスリートのゼミいが注文したのは、カレー焼きそば。焼きそばの上に卵の薄焼きが乗っています。そしてカレーのルーがかけてある。なんといいますか、天津麺の餡のかわりにカレーをかけたものですかね。【下段右】こちらのお店ですが、大津市や滋賀県では大変有名な伝説のお店です。京阪・石山坂本線・膳所本町駅そばにある「美富士食堂」です。お店のそばにある膳所高校の運動部の生徒さんたちに、お腹いっぱい食べさせてやりたいという先代さんのお気持ちから、このような大盛がこのお店の特徴になったとお聞きしています。しかし、みんなこれで「普通」ですから。「大盛」って、どんな感じなんだろう…。食べたくはありませんが、見てはみたいですね。

■ちなみに、私が注文したのは、焼きそばです。麺だから、私のようなおじさんでも、なんとか胃袋に全部入れることができました。もちろん、ビールも1本。事前に、知り合いの方から、焼きそばだったらなんとかお腹にはいるはず…と聞いていので、迷うことなく焼きそばを注文しました。もし、カレーやカツ丼であったら…無理だったと思います。ちなみに、この焼きそば、麺は2玉は確実にはいっていると思います。普通のお店の焼きそばの、2倍から2.5倍は量があるんじゃないかと思います。しかし、よく食べられたものです。

■ちなみに、私が注文したのは、焼きそばです。麺だから、私のようなおじさんでも、なんとか胃袋に全部入れることができました。もちろん、ビールも1本。事前に、知り合いの方から、焼きそばだったらなんとかお腹にはいるはず…と聞いていので、迷うことなく焼きそばを注文しました。もし、カレーやカツ丼であったら…無理だったと思います。ちなみに、この焼きそば、麺は2玉は確実にはいっていると思います。普通のお店の焼きそばの、2倍から2.5倍は量があるんじゃないかと思います。しかし、よく食べられたものです。

■結局、カツ丼が2つ、カツカレーが2つ、カレーが1つ、焼きそばが1つ、カレー焼きそばが1つ、冷麺が1つ、焼うどんが1つ。9人分を、10名で完食です。1名注文が少なかったけど…ゆるしてもらえたのかな?まあ、女子学生もいますし、どうかご容赦を。

梅雨明けのラン

■梅雨も明けたようで、まじめに走らないと、10月の大阪マラソンにまにあいません。にもかかわらず、雨が降続き、練習の時間がとれず…と、言い訳をしてしまう状況が続き、現在に至っています。これは、もう限界ですね。真面目にやらねば、大変なことになります。

■梅雨も明けたようで、まじめに走らないと、10月の大阪マラソンにまにあいません。にもかかわらず、雨が降続き、練習の時間がとれず…と、言い訳をしてしまう状況が続き、現在に至っています。これは、もう限界ですね。真面目にやらねば、大変なことになります。

■ということで、朝、走りました。とはいっても、走り始めたのが8時半。とっくにお日様は登ってしまっており、走るには気温があがりすぎています。やはり、7時までに走らなくてはいけません。そういえば、昨年は、7月の中旬からコツコツと朝に練習を始めましたね。あの頃のように、ストイックに真面目にやらねば…です。「反省、猛省、練習せい!!」です。

■今日も、いつもと同じようなスピードで走っていましたが、気温のせいもあり、途中からきつくなってきました。結局5kmどまり。7kmは走りたかったのですが、無理をしてはいけないと、途中でやめました。こんな練習量だと、体重もなかなか減りませんね。本番は68kgで走りたいのですが…。ちなみに、今日の晩は、ゼミの3年生と一緒に、知る人ぞ知る、膳所本町にある「美富士食道」にいく予定にしています。ここは、大盛をはるかに通り越したスーパー盛りで有名なところです。今風にいえば、ギガ盛りですね。こういうふうにしていると、体重も減りそうにありません。まずいです。

【追記】■大阪マラソンまで、あと111日だそうです…じぇじぇじぇ!!!

夏到来

■今日は、本当に暑い日でした。関西は梅雨が明けんたんでしたっけ??こんな日は、クーラーをかけて自宅に引きこもって本を読んでいる…ことができたらよいのですが、1人暮らしの老母をかかえる身としては、そういうわけにはいきません。今週も、近鉄、大阪市地下鉄、阪急、能勢電とのりついで、母親の元へ行き、買い物やら生活介護を済ませてきました。母の家にいく途中、梅田で地上にでました。母の夏物の服などを購入するためです。いや~暑かった…。冷房のきいた電車やデパート等の室内温度と、外気温との落差が大き過ぎて、ちょっと体の調子も悪くなりそうでした。今日は、本当は、母親の家の庭の草刈をしようと思っていたのですが、この暑さでバテそうなので、止めておきました。

■今日は、本当に暑い日でした。関西は梅雨が明けんたんでしたっけ??こんな日は、クーラーをかけて自宅に引きこもって本を読んでいる…ことができたらよいのですが、1人暮らしの老母をかかえる身としては、そういうわけにはいきません。今週も、近鉄、大阪市地下鉄、阪急、能勢電とのりついで、母親の元へ行き、買い物やら生活介護を済ませてきました。母の家にいく途中、梅田で地上にでました。母の夏物の服などを購入するためです。いや~暑かった…。冷房のきいた電車やデパート等の室内温度と、外気温との落差が大き過ぎて、ちょっと体の調子も悪くなりそうでした。今日は、本当は、母親の家の庭の草刈をしようと思っていたのですが、この暑さでバテそうなので、止めておきました。

■今日は妻と一緒だったので、帰りは梅田で少し道草をして帰宅しました。梅田の街は、ちょうど夕日が沈んだ頃で、良い雰囲気になっていました。残念ながら、一眼レフを持参してはいなかったので、iPhone5での撮影になりましたが、それなりに撮れました。特に、一番下の写真。素敵なブルーに写りました。「梅田ブルー」です。

子どもの居場所

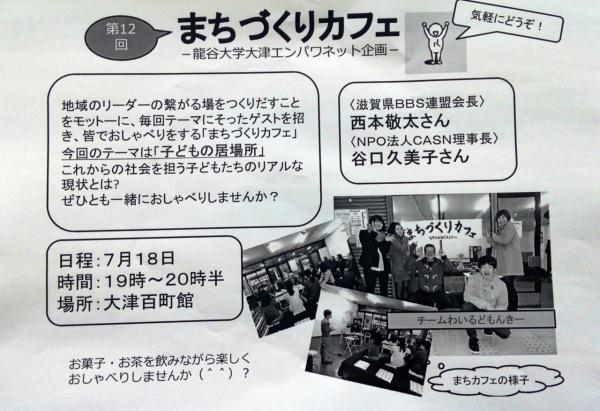

第12回「まちづくりカフェ」(龍谷大学社会学部大津エンパワねっと企画)

■地域のリーダーが繋がる場をつくりだすことをモットーに、毎回テーマにそったゲストを招き、皆でおしゃべりをする「まちづくりカフェ」。今回のテーマは「子どもの居場所」。これからの社会を担う子どもたちのリアルな現状とは?ぜひとも一緒におしゃべりしませんか?

■ゲスト

滋賀県BBS連盟会長 西本敬太さん

NPO法人CASN理事長 谷口久美子さん■日時・場所

7月18日

19時~20時半

大津百町館

■龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で実施されている「まちづくりカフェ」です。すでに「大津エンパワねっと」コースを2012年度中に終了した、チーム「どんぐり」(エンパワ4期生)が取り組み始めました。チーム「どんぐり」は、中心市街地で地域づくりの活動をされている方たちにヒアリングを重ねていくうちに、「まちなかで活動されている方たちが、もっと横に交流できたら、まちはもっと元気になるんじゃないのか」という問題意識をもつようになりました。そこが、この「まちづくりカフェ」の原点です。

■チーム「どんぐり」の問題意識を社会関係資本(ソーシャルキャピタル)に関する議論に重ね合わせれば、「まちなかには、地域づくりグループごとに信頼と協働とを生み出す『ボンディング型』の社会関係資本が、すでに島状に存在しているけれど、それをつなぐ『ブリッジング型』と呼ばれる、異なるグループとの間を結びつけるネットワークが弱い…」ということになるのかもしれません。ただし、「つながってください」といって強制したとしても、グループ間に「ブリッジ型」のネットワークが生まれるわけではありません。ましてや、学生たちにそのようなことはできませんし、するべきでもありません…。「まちづくりカフェ」は、そのような「ブリッジ型」のネットワークが、創発的に生まれる「場所」を提供しようというものなのです。

■まちなかの1人のリーダーがおっしゃっておられました。「まちの人間が同じようなことをやろとうとしても、なかなかうまくいかないだろう。学生が本当に純真な気持でやるからこそ、このような取り組みができるんじゃないのかな」というものです。しばしば、「他所者、若者、馬鹿者」の発言や行動が契機となって、地域づくりが動き出すといわれています。この3者は(良くも悪くも)、まちなかに存在する「しがらみ」を理解していない/視野に入れていないがゆえに、動きにくくなっているまちの状況に小さな穴をあけて、「しがらみ」のさらに底の方に眠っている地域の力を結果として引き出すことにつながるのです。

■チーム「どんぐり」の活動は昨年の秋で終了しましたが、その活動を継承する後輩グループがあらわれました。チーム「わいるど・もんきー」(5期生)です。彼ら/彼女らは、先輩チーム「どんぐり」の問題意識を継承するものです。ただし、といいますかであるがゆえに、様々な悩みをかかえることになります。自分たちらしさを、この活動に加えていくことのむずかしさです。先輩が敷いたレールをそのまま走るのではなく、自分たちで切り開いていかなければならないのですが、そこで悩んでしまうわけです。しかし、回を重ねるごとに、先輩の活動を継承しながらも「わいるど・もんきー」らしさが生まれてくるようになっています。今回の「子どもの居場所」もそうですね。

■ゲストの西本さんと谷口さんは、大変有名な方たちです。チーム「わいるど・もんきー」の「まちカフェ」の活動の趣旨をご理解いただき、ご参加いだたけることに、心から感謝いたします。

もう一度、「大津エンパワねっと」のまち歩き

■先週の土曜日に引き続き、今日も、これから「大津エンパワねっと」を履修しようと考えている学生(2年生)に、大津の中心市街地を「まち歩き」してもらいました。参加した学生は、コミュニティマネジメント学科の2人の学生。それから、大津エンパワねっと事務局のOさん、社会学部教務課の職員であるNさんも参加してくれました。Nさんのばあいは、職員としてではなく、個人的な関心から参加してくれました(つまり、勤務ではないということ)。こういう「まち歩き」などに関心があるのだそうです。すばらしい。

■今日は、まず9時半から「町家キャンパス龍龍」で約30分間、大津の街の歴史を中心に解説をしました。10時からまち歩きを開始。今日は、いつもとは少し違うコースも歩いてみました。中心市街地のなかでも、浜大津からは少し東寄り、少し膳所寄りのエリアです。ここには、吾妻川という小さな川が流れています。写真は、その川の側にある養法寺の門で昼寝をする番犬です。かなりバテておられますね、こちらの方(犬)。実際、今日は本当に蒸し暑かったのです。番犬に挨拶をして、吾妻川の石橋を渡ると、知り合いの男性が(おそらく60歳代後半)おられました。中央学区自治連合会の「子ども会育成連絡協議会 」の活動を通して、長年にわたり地域の子どもたちの成長を見守り続けてこられた方です。これまで、「大津エンパワねっと」の学生たちも、ずいぶんお世話になってきました。少し立ち話をさせていただきました。

■この吾妻川、たびたび水害がおきたことから、治水工事が行われました。そのため、川の自然度がなくなり、すっかり生き物の賑わいが消えてしまったといいます。かつては、小鮎がかなり吾妻川の上流の方まで遡上していたらしいのですが、工事をしてからは、そんなことはなくなったのだそうです。子どもの頃は、遡上してくる小鮎を引っ掛けて釣る遊びをしたり、夏場は、家の残っている蒲鉾板に、5円で買ってきた模型のゴム動力のスクリューをつけて、川に浮かべて走らせて遊んだりしたものだと、お話ししてくださいました(学生には、蒲鉾板とか、模型のスクリュー…???…な感じでした(^^;;)。ちょっとした何気ないお話しのなかにも、この地域の以前の姿を知る手がかりがあります。一緒に歩いた学生たちには、そのようなことをわかってほしいのですが、どんなものでしょうね〜。そのあと、私たち一行は、さらに吾妻川を琵琶湖方面に下っていきましたが、するとどうでしょう。子どもたちが、川の中に入って遊んでいるではありませんか。素晴らしい! こういう風景が、まち中にもっといっぱいあって欲しいのですが…。

■今回のまち歩きでは、「stork」という手作り家具のお店に立ち寄りました。ここには書けませんが、こちらの店主さんといいますか、家具職人の方とは、偶然にもつながりがあったのです。とても驚きました。良いご縁ができました。途中、丸屋町商店街にある平井商店にも立寄り、夏向けの純米大吟醸を1本購入(職員のNさんも同じものを…)、奥様といろいろお話しをさせていただきました。そして、大津祭曳山展示館、大津百町館でも、お話しをさせていただきました。個人的にも、おしゃべり付きの楽しいまち歩きになりました。この日のまち歩きのコース、地図に落としてみました。距離にすれば3km程の距離ですが、いろいろ解説して歩いたので、2時間半程の時間がかかっています。汗びっしょり…でした。

【追記】■この「大津エンパワねっと」のまち歩きは、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっとコース」のなかの、「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ」との関連で実施されているものです。基本的には、2年後期から始まる「地域エンパワねっとⅠ」を履修してみようと考えている学生のために行っています。すでに5月には大学瀬田キャンパスに隣接する瀬田東学区でも、まち歩きをしました。前期は、瀬田東学区で1回、中心市街地の中央地区で2回実施ししました。

聖地巡礼・ちはやふる 京阪・石山-坂本線(いっさか線)

■コンテンツツーリズムと呼ばれる取組が注目されています。これは、映画やテレビのドラマ、漫画やアニメーション等の作品の舞台となった地域を訪ねる旅行のことです。地域と結びついた物語を消費する旅行とでもいえばよいのでしょうか。「ちはやふる」という漫画をご存知でしょうか。「競技かるた」の漫画です。高校生の「競技かるた」の全国大会(「かるた甲子園」)が開催される近江神宮へ、たくさんのファンの皆さんが訪れているのだそうです。ということで、京阪石山-坂本線では、この漫画「ちはやふる」のラッピング電車も走っています。

■コンテンツツーリズムに関心をもつゼミ生がいます。来週の月曜日の3年生のゼミでは、コンテンツツーリズムに関する発表が行われる予定になっています。ゼミ生に”ついていく”ためにも、この分野、自分自身も多少なりとも勉強していく必要があるように感じています。知りませんでしたが、2011年には、「コンテンツツーリズム学会」もできていますね。『n次創作観光 アニメ聖地巡礼/コンテンツツーリズム/観光社会学の可能性』という書籍も出版されています。

「大津エンパワねっと」の授業

■今日は、「大津エンパワねっと」の授業日でした。普段、地域のなかで活動している学生たちが全員集まり、お互いに取組の進捗状況を報告し、その成果を共有しました。

■一番下の写真は、中央地区で活動しているチーム「わいるど・もんきー」が運営している「まちづくりカフェ」の次回のチラシです。今回のテーマは「子どもの居場所」。滋賀県BBS連盟会長の西本敬太さんと、NPO法人CASN理事長の谷口久美子さをゲストとしてお迎えし、「まちづくりカフェ」を開催します。先輩から受け継いできた「まちづくりカフェ」、次回で12回目になります。ゲストをお呼びして、みんなでお話しをお聞きし、自由に語り合う…大変シンプルな仕組みで運営されていますが、ここから実際の「まちなか」へと様々なつながりが拡大していけばと思います。