春の瀬田キャンパス

■入学式も終わり、新入生の皆さんと、サークルへの勧誘に励む2回生以上の皆さんで、瀬田キャンパスは大変賑わっています。春期休暇中も、ずっと大学に来て仕事をしている(せざるをえない…)からわかるのですが、先月までの閑散とした雰囲気は消え去り、やっと大学らしくなってきたな…という感じです。

■瀬田キャンパスの噴水の前には、毎年、航空部の皆さんがグライダーを展示して新入生の勧誘をおこなっておられます。私は教員で、新入生ではないのですが、それでも部員の皆さんは、グライダーについて、いろいろ親切にお話しを聞かせてくださいました。このグライダーは1人乗りです。しかし、最初から1人で空を滑空できるわけではなありません。70回程、2人乗りで経験を積んでから(後ろの方には、ベテランのコーチ役の人が座るらしいです…)、やっと1人で滑空できるようになるのだそうです。右側の写真はグライダーのコクピット(操縦席)です。操縦桿とペダルがあります。グライダーは補助翼、昇降舵、方向舵という三つの舵で操作するようです。操縦桿の左右で補助翼の操作、操縦桿の前後で昇降舵の操作、足下のペダルで方向舵を操作するのだそうです。

■龍大に勤務して10年目。毎年、新歓の頃、噴水の横にいつもグライダーが展示されているのですが、こうやってきちんと説明をしてもらったのは今回が初めてでした。部員の皆さん、ありがとうございました。

新入生のオリエンテーション

■今日は、入学式のあと、学部新入生のオリエンテーションがおこなわれました。社会学部は4学科ありますが、各学科に分かれてオリエンテーションが行われました。私が所属する社会学科では、1年生は全員「入門演習」を履修することになっています。以下は、シラバスです。

■今日は、入学式のあと、学部新入生のオリエンテーションがおこなわれました。社会学部は4学科ありますが、各学科に分かれてオリエンテーションが行われました。私が所属する社会学科では、1年生は全員「入門演習」を履修することになっています。以下は、シラバスです。

————

この科目では、大学での学修スタイルと、本学科における大学生活にいちはやく慣れる機会を提供することを目的として、クラス単位で1泊2日の現地実習旅行をおこない、現地で見たり聞いたりして得た知識をもとに、実習報告書を作成する。

高校までの「勉強」と、大学での「学修」は大きく異なる。高校までは、基本的に与えられた知識を身につければよかったのに対して、大学での「学修」の最大の特徴は、自分がおもしろい・重要だと思える知識を自分で掴み取るという点にある。そのために大学の授業では、「話し合い(議論)」が非常に重視される。そしてその基本となるのが、「異質な他者」とのコミュニケーション能力である。初めて出会うクラスメイト、教員、実習旅行先で出会う人、自分の書いた報告書を読むことになるであろう人、これらの人々は、家族や友人とは異なり、独りよがりに「気分語」「仲間語」を発するだけではわかってもらえない、自ら進んで関係を持とうとする姿勢や、お互いに理解し合えるための工夫が必要な「異質な他者」である。この実習を、そうした「異質な他者」との出会いを体験し、「話し合い」という様式のコミュニケーションに慣れる場として捉えて欲しい。それが、本学科での4年間の学修生活の基礎を培うはずである。

————

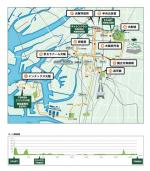

■このシラバス、私が書いたわけではありませんが、「異質な他者」…ってイメージがわくかな?その「異質な他者」に出会うために、私が担当する演習で、滋賀県近江八幡市にある沖島町と琵琶湖博物館に行きます。現在、準備を進めています。私のクラスの1年生のみなさん。詳しくは、入門演習の授業のさいにはお話しします。

(トップの写真は、新入生代表と学長。facebookの龍谷大学広報ページからの転載です。)

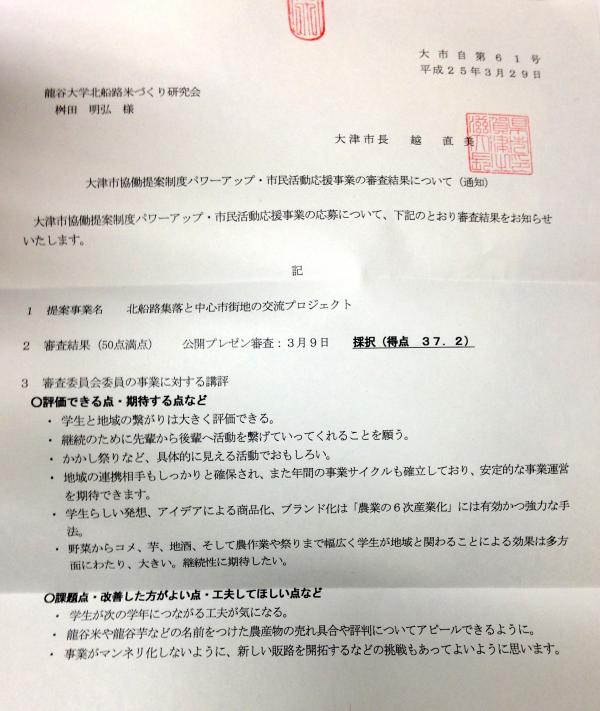

大津市パワーアツプ市民活動応援事業の審査結果について

■ゼミ活動の一環として行っている「北船路米づくり研究会」の代表・枡田くん宛に、大津市長の越直美さんから「大津市協働提案制度パワーアップ・市民活動応援事業の審査結果について」という通知が届きました。審査委員の皆さんからは、激励の講評をいただけたようです。採択の得点37.2点ですが、応募したたくさんの取り組みのなかでもかなり良い成績とのことです。審査委員会の皆様、ありがとうございました。

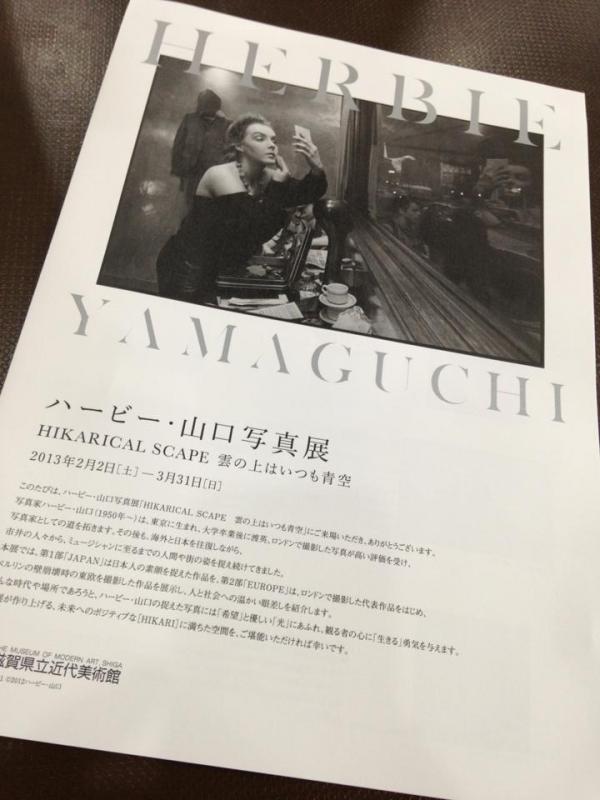

ハービー・山口写真展(滋賀県立近代美術館)

■今日は、3月31日。2012年度最後の日でした。日曜日でしたが、瀬田キャンパスにある研究室にいかなくてはいけませんでした。といのも、「大津エンパワねっと」関連の原稿や、大学院の新旧執行部会議(引き継ぎ)関連の資料を作成する必要があったからです。日曜日ですし、自宅で休養したかったのですが…現実は、なかなか厳しいです。

■しかし、研究室に向かう前に少し寄り道をして、「気分転換」をすることもできました。瀬田キャンパスに隣接する文化ゾーンと呼ばれるエリアにある滋賀県立近代美術館で開催されている「ハービー・山口写真展」で素晴らしい写真を観覧してきたのです。たまたま、facebookのお友達から、昨日がこの写真展の最終日であることを教えてもらい、行くことができました。ギリギリ間に合いました。

■私は、ハービー・山口さんのことを存じ上げませんでした。福山雅治さんなど、国内アーティストとのコラボレーションで有名な方のようですが、写真展では、山口さんが撮られた、国内外、普通に生きる市井の人びとのスナップ写真にひきつけられることになりました。山口さんは、生まれてまもなく脊椎カリエスという病気にかかりました。高校生の頃まで、ずっと石膏のコルセットをされていました。幼稚園は腰痛と体力不足でいけず、小学校も体育はずっと見学をされていました。ときには、今でいういじめのような目にもあわれたようです。いつも、周りから疎外され、居場所がなかった。たいへん辛い思いをされたようです。しかし、山口さんは写真をとおして、自分の生き方、そして自分が何故写真を撮るのかに少しずつ気がついていかれるのです。「自分の、そして人の心を優しくする写真を撮ってみたい」と考えるようになるのです。

■『僕の虹、君の星 ときめきと切なさの21の物語』というフォト・エッセー集に、こう書かれています(p.91)。

—————-

中学1年の登校拒否の頃を振り返って、その原因を考えると、それは、寂しさからくる自信のなさ、自信のなさからくる孤独感、そして人より劣っているという失望感だった。そんな僕の心の叫びをわかってくれる人が、あの頃身近に1人とていなかったのは事実だった。誰か1人でもそんな人を、僕は無意識にずっと探していた。

今になって思えば、こうした経験が現在写真を撮る時、憧れていた人の心の美しさや優しさを撮ろうと、僕を駆り立てる感性となって味方してくれているのである。人生の中には、ハンディキャップだと思っていたことが、ある時点で、突然長所に転じ、自分の味方になってくれることがある。自分のやりたいことを探し、自分を最大限に生かせる場所を探すのが人生の旅だとすれば、自分の個性を磨き続けることは人生の螺旋階段だ。さらに上のレベルへと登る階段なのである。決して諦めてはいけない。いくつになっても登り続けなければならない。自分と語れる多くの友がどこかにいて、そして自分をもっと生かせるまだ見ぬ場所が、必ずどこかにあることを信じて。

—————–

■このエッセー集のなかには、次のような話しもあります。山口さんは、大学卒業後、ロンドンに行きます。パンクが爆発的に流行していた時期です。極東の島国からやってきた自信のない山口さんは、1人イギリスの若者の言葉に救われます。「私たちが、いくら髪を染めて化粧を上手くしたからって、あなたの自然の黒い髪や茶色い瞳の色はまったく真似が出来ないものなのよ…それを持っているあなたがうらやましい…」。そのとき山口さんは、「自分が生まれ持っている個性に誇りと自信を持つこと、その個性を磨くことが人生なのだ」と気がつくのです。

■山口さんは、写真家ですが、文章も大変お上手です。私は、『僕の虹、君の星 ときめきと切なさの21の物語』を一気に読んでしまいました。感動しました。山口さんの撮られた写真と、書かれた文章とが見事にシンクロしていました。

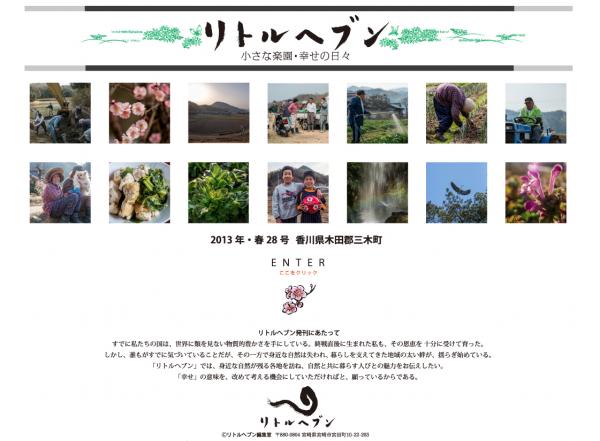

リトルヘブン 小さな楽園・幸せの日々

■宮崎の土呂久で、砒素公害問題についていろいろお話しを伺わせていただいていた時があります。そのときに、知り合いになった芥川仁さんからメールをいただきました。現在、取り組まれている「リトルヘブン 小さな楽園・幸せの日々」というサイトが更新したとのご連絡でした。芥川さんは写真家です。水俣や土呂久に関する写真集を出版されています。しかし、写真集だけではありません。仁さんは、素敵な文章もお書きになります。私が仁さんからいただいたのは『春になりては…椎葉物語』(2003年)ですが、それ以外にも、大変魅力的な魅力的な著書を何冊も出されています。さて、この「リトルヘブン」のトップには、「身近な自然が残る各地を訪ね、自然と共に暮らす人びとの魅力をお伝えしたい。『幸せ』の意味を、改めて考える機会にしていただけばと、願っているからである」と書かれています。仁さんの現代社会に対する思いが込められているように思います。現在、福岡県田川郡赤村、山梨県巨摩郡早川町、京都市右京区嵯峨、香川県木田郡三木町といった4地域の写真とエッセーが掲載されています。読む人を幸せにします。ぜひ、ご覧ください。

沈丁花

■沈丁花(じんちょうげ)は、早春の花です。先日、瀬田キャンパスにいくバスをまっているとき、ふと鼻先に良い匂いがかすめたのでした。匂いといいますか、素敵な香りですね。周りを見渡すと、花壇に沈丁花が植えられていました。園芸植物のことがよくわかっていないせいか、これまで気がつくこともありませんでした。

■沈丁花(じんちょうげ)は、早春の花です。先日、瀬田キャンパスにいくバスをまっているとき、ふと鼻先に良い匂いがかすめたのでした。匂いといいますか、素敵な香りですね。周りを見渡すと、花壇に沈丁花が植えられていました。園芸植物のことがよくわかっていないせいか、これまで気がつくこともありませんでした。

■園芸植物にあまり関心のないのですが、それでも気になり調べてみると、沈丁花は雌雄異株であり、雌株はほとんどなく挿し木で増やすのだそうです。また、その名前も、香木の沈香のような良い匂いがあり、丁子(ちょうじ・クローブ)のような花をつけることからつけられたのだとか。なるほど、なのですが、丁子はわかるとして、沈香とは…。

■ネットで調べると、こんな解説がありました。「沈香とは、東南アジア諸国の密林で沈丁花科アキラリア属の喬木から採取される香木です。…一般的にインドシナ半島産は破片状で甘い香りが比較的強く、上質で高価です。切り株の上面が雨風に晒され、腐り始めると木はその面の下から樹脂(ヤニ)を送り、腐敗が進まないように防御します。樹脂の層が長い年月の間に厚く成長し、ある種のバクテリアの働きで沈香となります。また、傷ついたり、虫食いの穴ができると同様な反応でその周囲に樹脂の層が出来て沈香になるのです。生きている木から採取する場合や、朽ち果てて埋もれた木から採取する場合があります」。

■テレビ番組のようですが、以下の動画にも詳しく解説してあります。あっ…沈丁花の話しからずいぶんはずれてしまいましたね…(^^;;。

李白と黄鶴楼

■22日(金)、武漢から上海経由で大阪まで戻りました。帰国の便は午後14時でしたので、午前中は何も予定も入っておらず空いていました。そこで華中師範大学社会学院の皆さんのご好意で、有名な黄鶴楼と武漢博物館を見学することになりました。じつは、今から20年程前、始めて武漢を訪れたさいにも見学をしているのですが、今回は通訳のために同行してくれた留学生Hさんの希望もあり、一緒に見学をすることにしたのでした。2度目になりますが、改めて見学してよかったと思っています。20年の時間が経過し、李白の漢詩を味わうことができるだけの年齢になってきたのかもしれません。

■22日(金)、武漢から上海経由で大阪まで戻りました。帰国の便は午後14時でしたので、午前中は何も予定も入っておらず空いていました。そこで華中師範大学社会学院の皆さんのご好意で、有名な黄鶴楼と武漢博物館を見学することになりました。じつは、今から20年程前、始めて武漢を訪れたさいにも見学をしているのですが、今回は通訳のために同行してくれた留学生Hさんの希望もあり、一緒に見学をすることにしたのでした。2度目になりますが、改めて見学してよかったと思っています。20年の時間が経過し、李白の漢詩を味わうことができるだけの年齢になってきたのかもしれません。

■黄鶴楼は、武漢市の武昌区にある丘の上にあります。「江南三大名楼」のひとつとして大変有名です(現在のものは、1980年代に再建されたものです)。丘の上にあるため、黄鶴楼の最上階からは、長江を見渡せます。李白(701年〜762年)の「黄鶴楼送孟浩然之広陵」(黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る)という漢詩によって大変知られた楼閣でもあります。

■三国時代は魏の領地で、ここには見張りのための楼閣がつくられたのだそうです。それが、始まりなんだとか。李白が生きた唐の時代には、ここで酒盛りの宴会などが行われていたそうです。で、なぜ、黄色の鶴の楼閣なのか…ということですが、次のような言い伝えがあります。wikipediaからの引用ですが、次のようなものです。

昔、辛氏という人の酒屋があった。そこにみすぼらしい身なりをした仙人がやってきて、酒を飲ませて欲しいという。辛氏は嫌な顔一つせず、ただで酒を飲ませ、それが半年くらい続いた。 ある日、道士は辛氏に向かって「酒代が溜まっているが、金がない」と言い、代わりに店の壁にみかんの皮で黄色い鶴を描き、去っていった。 客が手拍子を打ち歌うと、それに合わせて壁の鶴が舞った。そのことが評判となって店が繁盛し、辛氏は巨万の富を築いた。その後、再び店に仙人が現れ、笛を吹くと黄色い鶴が壁を抜け出してきた。仙人はその背にまたがり、白雲に乗って飛び去った。辛氏はこれを記念して楼閣を築き、黄鶴楼と名付けたという。

■黄鶴楼には、こんな面白い言い伝えがあるのですね。壁から鶴が抜け出して、仙人と一緒に飛び去る…いかにも中国らしいロマンチックというかファンタジックな伝説です。前回訪問したときには、私もまだ若く、あまりこのようなことに関心をもてなかったのでしょう。今回の見学でやっとこの楼閣を、そして李白の漢詩を「味わう」ことができました。李白の「黄鶴楼送孟浩然之広陵」ですが、以下のような漢詩です。『李白 巨大なる野放図』(宇野直人・江原正士、平凡社)をもとに、日本語の意味も書いておきましょう。

黄鶴楼送孟浩然之広陵

故人西辞黄鶴楼 故人 西のかた黄鶴楼を辞し

烟花三月下揚州 煙花 三月 揚州に下る

孤帆遠影碧空尽 孤帆(こはん)の遠影 碧空(へきくう)に尽き

唯見長江天際流 唯(た)だ 見る 長江の天際(てんさい)に流るるを舟に乗って東へ行く、ふるい友達の孟浩然先生は、出発直後、西を振り返って、私が立っているこの黄鶴楼に別れを告げる。

美しい春景色が広がる三月、賑やかな揚州の街をめざして下ってゆく。

孟浩然先生が乗った、たった一艘の帆かけ舟の遠い姿は、やがて碧空に消えていく。

あとにはただ長江が、空の果てに向かって滔々と流れていくのが見えるだけである。*故人:亡くなった人という意味ではなく、古い友達という意味です。

■孟浩然は、李白よりも一回りちかく年上の詩人です。李白は兄貴として慕い尊敬していたようです。孟浩然も李白も、詩人としては大変有名ですが、同時に科挙に合格できなかった人たちです。大人になるということは、思い通りにならない現実を、きちんと受け止めることができることでもあります。科挙という官職を得るための試験に合格できない境遇を共有しつつ、この2人のあいだには、漢詩を通じて生まれた深い大人の友情のようなものを感じとることができます。丘の上にある黄鶴楼から、長江を帆船でくだる先輩詩人・孟浩然を見送る李白。「あとにはただ長江が、空の果てに向かって滔々と流れていくのが見えるだけである」という描写、いいですね〜…しみじみ。

■ところで、私たち日本人は、漢詩を訓読みします。ストレートに意味で理解しようとします。しかし、詩は本来は耳から入る音であるはずです。音を身体でまずは受け止めることが必要なように思います。しかし、中国語をしらなければ、そのような経験をなかなか理解することができません。この、動画をご覧ください。 動画では、中国人の女性が「黄鶴楼送孟浩然之広陵」を詠んでいます。漢詩は、古体詩と近体詩の2種類があり、後者の近体詩は唐の時代の初期に確立した規則や約束によってつくられる定型詩です。この定型詩が生み出す美しい音、心に染み入るような音、中国語がわからなくてもそのようなことを感じとることができます。いいですね〜…しみじみ。

■この写真は、黄鶴楼の最上階から撮った武漢の風景です。長江にかかっている橋は、武漢長江大橋です。ソ連の援助によって中国建国8年後の1957年に完成した橋です。李白の詩のなかにある「煙花」とは、春のもやのなかに咲く花なのだそうです。この季節、春霞といいますかもやがかかるのが、この地域のもともとの風景なのでしょう。この写真も対岸がよくみえません。でも、これはもう、もや…というよりもスモッグの影響の方が強いのでなはいかと思います。中国の環境問題、大変です。