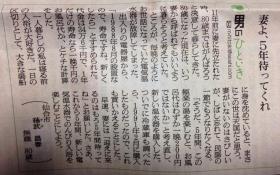

高齢者による新聞への投稿

■親しい知人のおじいさまは、100歳を超えておられます。100歳になったときは、地元の自治体の首長さんからお祝いの言葉が届けられました。一般論として長寿は大変おめでたいことなのですが、おじいさまは、孫になる私の知人に、「嫁さんもとうの昔に亡くなり、子どもたちもみんな先に亡くなってしまった。寂しい」と言っておられるそうです。一緒に生活をともにしてきた身内の人たち、言い換えれば、いろんな体験や記憶を共有している人たちが亡くなってしまうことが、お寂しいのですね。では、幸せな最期とは、どういうことでしょうね。家族や身内、そして友人たちに囲まれ、「ありがとう。あなたと一緒に過ごすことができて私は幸せでした…」といってもらいながら、息をひきとる。記憶や体験とともにある豊かな関係性を実感しながら亡くなっていく…ということなのかなと思います。あくまで、個人的な考えですが。

■親しい知人のおじいさまは、100歳を超えておられます。100歳になったときは、地元の自治体の首長さんからお祝いの言葉が届けられました。一般論として長寿は大変おめでたいことなのですが、おじいさまは、孫になる私の知人に、「嫁さんもとうの昔に亡くなり、子どもたちもみんな先に亡くなってしまった。寂しい」と言っておられるそうです。一緒に生活をともにしてきた身内の人たち、言い換えれば、いろんな体験や記憶を共有している人たちが亡くなってしまうことが、お寂しいのですね。では、幸せな最期とは、どういうことでしょうね。家族や身内、そして友人たちに囲まれ、「ありがとう。あなたと一緒に過ごすことができて私は幸せでした…」といってもらいながら、息をひきとる。記憶や体験とともにある豊かな関係性を実感しながら亡くなっていく…ということなのかなと思います。あくまで、個人的な考えですが。

■今日、新聞で80歳になる男性の投稿を読みました。11年前に奥様を亡くされています。優れたユーモアのセンスをお持ちだということがわかります。しかし、同時に、亡くなった奥様のことを偲びつつ、奥様と一緒に暮らした日々のことを思い出しながら、生きてこられたご様子もなんとなく伝わってきます。そして毎日毎日を「しっかり生きておられる」ふうにも想像します。毎日毎日同じような暮らしかもしれないけれど、「しっかり生きる」。「しっかり生きる」ことができることを感謝する。そのような心持ち。これもあくまで個人的な想像ではありますが、素敵な投稿だと思いました。

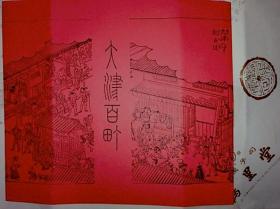

大津百町

■大津で有名な和菓子屋「鶴里堂」さんの{大津百町}という名前の和菓子の包装紙です。そもそも大津とは、大きな津=港とい意味です。物資や人が行き交い、経済的にも文化的にも、江戸時代には宿場町として大変繁栄しました。大津市歴史博物館のネットにある展示解説では、次のように説明されています。

■大津で有名な和菓子屋「鶴里堂」さんの{大津百町}という名前の和菓子の包装紙です。そもそも大津とは、大きな津=港とい意味です。物資や人が行き交い、経済的にも文化的にも、江戸時代には宿場町として大変繁栄しました。大津市歴史博物館のネットにある展示解説では、次のように説明されています。

大津の地名は、大きな港(津)に由来し、すでに平安時代、都への物資を中継する港として重視されていた。豊臣政権下に築かれた大津城が関ヶ原合戦でその役割を終えると、城は膳所に移され、大津は城下町から商業都市へと変貌。江戸幕府の直轄支配地(天領・てんりょう)として代官が置かれ、その繁栄ぶりは「大津百町(おおつひゃくちょう)」と称された。このコーナーでは、「札の辻」町並み模型を中心に、宿場町・港町・園城寺(三井寺)の門前町として賑わった「大津百町」の様々な姿を紹介する。

■「鶴里堂」さんの包装紙は、この展示解説にある「札の辻」という場所を描いたものです。では、「鶴里堂」さんのお店の名前にどうして「鶴」があるのか。以下の説明の通りです。

鶴里堂(かくりどう)という屋号は、昔、比叡山より望んだ大津の里が細長く弓形(ゆみなり)で、鶴が翼ひろげてまさに飛び立とうとする姿に似ていたことから、「鶴の里」と呼ばれていたことに因んでいます。

■大津は幕府の直轄地であったことから、幕府の御触書を掲示する高札がありました。それが、四つ辻にあったことから、「札の辻」という地名がついたのだそうです。この包装紙に使われている絵には、ものすごい数の人たちが往来しています。絵だからデフォルメして書いてあるのだろうという人もいるかと思いますが、江戸時代、本当にれぐらいの人たちが行き来していたのではないかと思います。というのも、大津は東海道五十三次の宿場町のなかでも最も栄えたところで、元禄時代(17世紀後半)には、町数も本当に100カ町あり、人口1万8千人を超えていたといわれているからです。現在はどうかといえば、残念なことですが、たくさんの人が歩いている…そのような風景はほとんどみかけません。地図はこちらです。

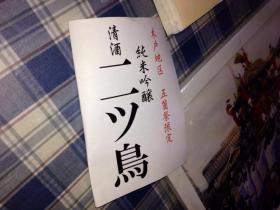

清酒「二ツ鳥」

■今日は、第27回「北船路野菜市」でした。「大津百街館」の改装工事も終わり、今月から再び「大津百街館」前で野菜市を開催できるようになりました。この野菜市とは別に、近くの平井商店でも学生たちと指導農家のFさんが相談中でした。なんでも、北船路を含めた旧志賀町の木戸地区の春の祭「五箇祭」限定のお酒を売り出すのだそうです。地域・期間限定の清酒です。先日からのエントリーでもお伝えしたように、「北船路米づくり研究会」では、北船路の「農事組合法人福谷の郷」さんと清酒「浅茅生」を製造されている「平井商店」さんとのあいだをつなぎ、「福谷の郷」さんの方で酒米を生産し、その酒米を原料に「平井商店」さんで、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」を醸していただきました。

■こんどは、生原酒「北船路」に続いて、「二ツ鳥」という銘柄です。この「二ツ鳥」とは、指導農家のFさんによれば、北船路の氏神である「八所神社」の昔の名前なのだそうです。自分自身でも調べてみました。「大津のかんきょう宝箱」というサイトのなかに説明がありました。ずいぶん古い時代の名前なのですね。

八所神社(八屋戸1074)は、県道高島大津線(旧国道161号線)蓬莱駅前交差点から南へ100メートルJR湖西線と交差する付近にあります。元亀2年(1571年)織田信長の比叡山焼き討ちの際、日吉神社は御神体を伊香立下在地町の八所神社に移し難をのがれましたが、危険を感じて二ツ鳥神社(現、八屋戸・八所神社)に御神体をあずけました。後の天正6年(1578年)二ツ鳥神社は八所神社と改称されました。

卒業式

■今日は卒業式です。龍大に勤務して10年目になります。今期のゼミ生たちは9期生になります。半年海外にでかけていて、卒業が遅れる者が1名いますが、それ以外の8名は全員卒業できました。卒業、おめでとう!! ここで何か言わなくてはいけない(書かなくてはいけない)のかもしれませんが、卒論の指導、そして「北船路米づくり研究会」のなかで、君たちに伝えるべきことは伝えてきました。そのことを思い出してください。

■今日は卒業式です。龍大に勤務して10年目になります。今期のゼミ生たちは9期生になります。半年海外にでかけていて、卒業が遅れる者が1名いますが、それ以外の8名は全員卒業できました。卒業、おめでとう!! ここで何か言わなくてはいけない(書かなくてはいけない)のかもしれませんが、卒論の指導、そして「北船路米づくり研究会」のなかで、君たちに伝えるべきことは伝えてきました。そのことを思い出してください。

■私のゼミは、全員フィールドワークをすることが前提となっているので、卒論を仕上げるためにはとても時間がかかります。「ほんまに、大丈夫なんか…」とイライラさせられましたが、出来や評価は別にして、全員卒論を提出することができました。単位を残していた者もいましたが、全員、卒業に必要な単位をとることができました。一番ホッとしているのは、じつは私かもしれません。4月からは社会人ですね。皆さんが、それぞれの職場で頑張って生きていくことを、応援しています。ぜひ、同窓会をいたしましょう。下の写真、左側は、応援リーダー部の皆さんが、卒業生にエールを送っているところです。

【追記】■なんだか、私、疲れた顔をしていますね…。ちょっといろいろあって気疲れしました。

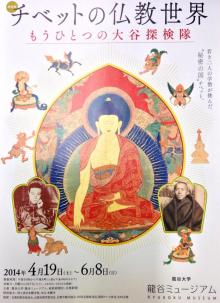

チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

この特別展は、20世紀初頭に西本願寺第22世宗主・大谷光瑞師が生きた仏教の実態を探るためにチベットに送り出した青木文教と多田等観という二人の学僧の業績などに焦点を当てて紹介します。ダライラマ13世から多田等観に贈られた「釈尊絵伝」(25幅)が関西初公開されるほか、青木文教が撮影した当時の現地写真や、典雅な姿をみせる仏・菩薩像などが並びます。

■仕事の傍ら、「せっかく龍谷大学で働いているのだから、いろいろ仏教について勉強しなくちゃ」と思ってはいるのですが、この特別展の「青木文教」や「多田等観」のことについては、まったく知りませんでした。wikipediaで、初めてどういう方なのかということを知りました。とりあえず、多田の『チベット滞在記』を読んでみようかなと思っています。しかし、いろいろ勉強しなくちゃいけないとが多すぎて…。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

京都タワー

■先日からご紹介しているiPhone5の水彩画アプリ「Waterlogue」。私、ちょっとはまってしまいました…。続けて同じアプリの話題で申し訳ありません。こんどは、「京都タワー」です。昨日は、京都駅を経由して18時半から深草キャンパスで会議でしたから、夕方の18時頃だったでしょうか。京都タワーはすでに照明をあびていました。京都タワービルも含めて、駅周辺のビルの部屋にも明るくなっていました。

■先日からご紹介しているiPhone5の水彩画アプリ「Waterlogue」。私、ちょっとはまってしまいました…。続けて同じアプリの話題で申し訳ありません。こんどは、「京都タワー」です。昨日は、京都駅を経由して18時半から深草キャンパスで会議でしたから、夕方の18時頃だったでしょうか。京都タワーはすでに照明をあびていました。京都タワービルも含めて、駅周辺のビルの部屋にも明るくなっていました。

■私は、狭間の時間帯が好きです。海水と淡水が入り交じるところを汽水域といいますが、時間の推移とともに風景のなかにも「汽水域」が生まれます。この

「京都タワー」をアプリで加工していた時間帯も、ちょうどそのような「汽水域」の時間帯でした。そういう風景に対する自分の思いも込めながら、思いついたときに、水彩画でサラサラっと描けたら、どんなに素敵でしょうね〜。残念なことに、そのような絵の練習をきちんと積んできていないので…。でもいつか、もっと歳をとったときにこういうふうに水彩画が描けたらいいなと思います。幼いころ、絵画教室には通っていたのです。この「京都タワー」の画像ですが、アプリでの加工に加えて、さらにAir Macでも加工しています。少しだけ、暗めの感じに仕上げました。しかし、コンピュータの技術で水彩風の画像を描くというのは、イメージとしては、人工的な旨味調味料で味付けをした料理のようでもありますね〜、やはり。

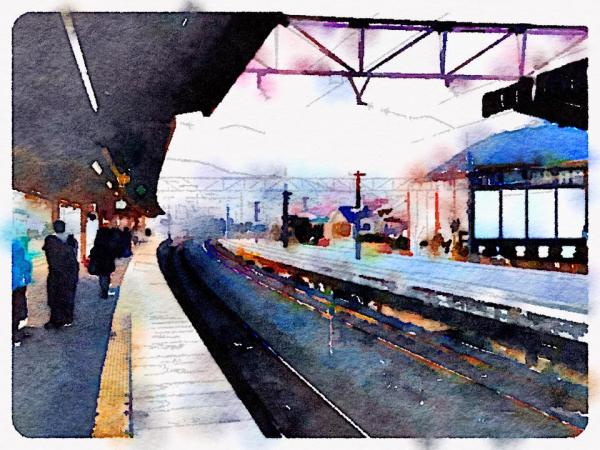

石山駅

■昨日は、午前中が社会学研究科執行部会議、午後からは事務仕事をして、院生の指導、そして夕方前に農学部設置委員会に出席するために深草キャンパスに移動というスケジュールでした。京都にむかう電車を石山駅のプラットホームで待っているとき、いつも見ている風景なのですが、ふと「そうだ、iPhone5のアプリWaterlogueで京都の風景を撮ってみよう」と思い立ったのでした。

■思ったとおり、素敵な水彩画に仕上がりました。Waterlogueは、先日のエントリーでも説明しましたように、iPhone5で撮った写真を水彩画風に加工してくれるアプリです。こんな水彩画がスラスラっと描ければよいのですが、そのような才能はありません。アプリではありますが、まるで人間が描いたように微妙な水彩画の雰囲気を再現しています。すごいな〜。夕日の反射など、「おっ…!!」と思ってしまいます。下の写真が、元になった写真です。

■こういうアプリ、たしかにすごいんですが…。また、場合によっては便利かもしれません。たとえば、年賀状にわざと使用するとか…。しかし、そうすることで、人間の能力はますます劣っていくわけでして。なにか、もっとクリエイティブな使い方できませんかね。

■こういうアプリ、たしかにすごいんですが…。また、場合によっては便利かもしれません。たとえば、年賀状にわざと使用するとか…。しかし、そうすることで、人間の能力はますます劣っていくわけでして。なにか、もっとクリエイティブな使い方できませんかね。

生原酒「北船路」の記事、大学のホームページに掲載されました!

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動は、学長室広報の皆さんにご支援いただいてきました。今回も、大学のホームページでトップの画像のような記事をアップしていただきました。本当にありがとうございます。現役の学生たち、特に3年生の諸君が、この地酒のプロデュースに関しては頑張ってくれました。酒米の田植え・稲刈り、酒瓶に貼るラベルやポスターのデザイン、そして販売促進のための様々な活動、頑張ってくれました。

■しかし、今回、このような形で研究会の活動が花開いたのは、すでに卒業している先輩たちの活動の蓄積があってのことなのです。現役の学生諸君にわかってもらいたいことは、社会的評価も何もないところから活動を立ち上げてきた、先輩たちの偉大さにこそ感謝しなくてはいけない…ということなのです。自分たちの活動は、先輩たちの活動が耕してきたよく「肥えた畑の土」があったからこそ、花開いたのだ…ということを忘れてはいけません。もちろん、先輩の皆さんはこう言うでしょう。「後輩の皆さんはすごいと思います。私たちには、とてもこんな活動はできませんでした…」と。でも、違うのです。先輩たちに感謝することが大切なのです。そのような気持ちで活動を継続することが、皆さんの人間力を何倍にも大きくしていくのです。

いなり、こんこん、恋いろは。

■時々、京阪を利用します。少し前から気になっていたのですが、あちこちの京阪の駅に、この写真のような看板がたっています。いつもサッと通り過ぎていましたが、これはアニメ看板なんですね。『いなり、こんこん、恋いろは。』というアニメです。どんなアニメなのか、まったく知らないので、少し調べてみました。

■時々、京阪を利用します。少し前から気になっていたのですが、あちこちの京阪の駅に、この写真のような看板がたっています。いつもサッと通り過ぎていましたが、これはアニメ看板なんですね。『いなり、こんこん、恋いろは。』というアニメです。どんなアニメなのか、まったく知らないので、少し調べてみました。

■公式サイトがありました。「よしだもろへ」という漫画家の作品のようです。こんな、ストーリーです。伏見稲荷大社や京阪電鉄とタイアップしているようですね。

京都伏見に暮らす女子中学生・伏見いなりは、クラスメイトの丹波橋くんに片思いする少し内気な女の子。ある日、助けた子狐の恩返しとして「おいなりさん」こと宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)から手違いで変身能力を授かってしまい…!?

変身能力を手に入れたいなりが、京都を舞台に繰り広げる波瀾万丈恋模様!恋に友情に悩みながらも成長していく少女のまっすぐな姿に胸打たれる、青春の全てがつまった作品です。

■アニメの主人公の名前は「伏見いなり」というのだそうです。ちょっと、まいりました…。ちなみに、アニメ中で伏見稲荷大社は「伊奈里神社」となっています。そして、この「伏見いなり」が片思いしているのは「丹波橋紅司」(たんぱばし・こうじ)。その他にも、「三条京子」、「丸太町ちか」「墨染朱美」「出町柳一」なんて名前の人物が登場しているようです。京阪沿線の駅の名前が名字になっているのですね。ちょっと気になるのは、龍谷大学の本部のあるまは深草駅の「深草」って名前は登場しないのだろうか…ということなのんですが。それはともかく、伏見稲荷大社だけでなく、京阪電鉄ともタイアップしていることがよくわかりますね。

■最近のアニメのようですが、すでに「コンテンツツーリズム」や「聖地巡礼」の対象になっているのでしょうか…と思って調べてみると、すでに聖地巡礼マップなんてのがネット上にアップされています。こういうのもあるんだ。最近は、新しいツーリズムとして関心をもつ学生が増えています。こういうツーリズムが地域活性化にどのように結びついているのか、そのあたりの問題関心です。ということで、ちょっとだけでも勉強しておかないと…。

【追記】■学生の皆さん。以下の文献が研究室にあります。

『n次創作観光 アニメ聖地巡礼/コンテンツツーリズム/観光社会学の可能性』

『物語を旅するひとびと―コンテンツ・ツーリズムとは何か』

『ソシオロジ』の編集委員を終えて

■昨日も書きましたが、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』の編集委員を終えました。『ソシオロジ』は通常の雑誌とは異なり、1度編集委員に就任すると、その後、4年間にわたり編集委員を務めることになります。4年間で12冊の雑誌の編集作業にかかることになります。これは、社会学系の学術雑誌としては少し異例のことです。しかし、それが『ソシオロジ』の持ち味のひとつなのでしょう。編集委員は、いわゆる「半舷上陸」。2年で半分の委員が交代することになります。

■昨日も書きましたが、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』の編集委員を終えました。『ソシオロジ』は通常の雑誌とは異なり、1度編集委員に就任すると、その後、4年間にわたり編集委員を務めることになります。4年間で12冊の雑誌の編集作業にかかることになります。これは、社会学系の学術雑誌としては少し異例のことです。しかし、それが『ソシオロジ』の持ち味のひとつなのでしょう。編集委員は、いわゆる「半舷上陸」。2年で半分の委員が交代することになります。

■もう記憶がはっきりしませんが、たぶん4年半位前のことです。「『ソシオロジ』の編集委員をやってくれませんか、勉強になりますよ」と、知り合いの先生から電話がかかってきました。私の初めての学術論文は、この『ソシオロジ』に掲載していただきました(「土地・林野政策過程における『むら』の主体的対応」というタイトル)。雑誌の編集にかかわることも会員の義務ですので、お引き受けすることにしました。とはいえ、あとでわかったことですが、『ソシオロジ』のばあい、1回につき多いときは5〜6本の論文を読んで、コメントを書かなくてはいけません(日本社会学会の『社会学評論』のばあいは、編集委員会の下に査読作業を行う専門委員会があり、委員は自分の専門分野に合致した論文しか査読を行いません。それも、通常、査読する論文数は1本です)。しかも『ソシオロジ』のばあい、査読をする論文のテーマが自分の専門分野に合致しているとは限らないのです。さらに、半日かけて編集委員と掲載の可否について議論しなくてはいけません。これは、片手間仕事でできることではありません。それなりにハードな仕事になります。4年間のうち、特に最初の2年間は辛いものがありました…。

■『ソシオロジ』の編集委員をしていると、時々、「たいへんでしょう〜」と言われることがありました。掲載の可否をめぐって編集委員が激論を交わすので大変だ…という意味です。私が編集委員をしているときは、そのようなことはありませんでした。熱心に議論はしましたが、皆さん、雑誌の発刊にむけて理路整然かつ建設的に議論をされていましたので、いつも比較的スムースに議論をすることができました。自分の主張にこだわりすぎる方もいらっしゃいませんでした。また、ベテランの先生が、ユーモアあふれる発言で編集委員会の場を和ませておられました。さすがですね。また、私個人にとっても、実際、他の編集委員の皆さんとの議論は、良い勉強になりました。

■4年間、編集委員をしていて、いろいろ思うところもありました。若い研究者の皆さんの問題関心がどこにあるのか…。雑誌の性格も影響しているのかもしれませんが、私が若い頃とはずいぶん違っています。私が編集委員をしているあいだは、狭い意味で私が専門とするようなテーマは、あまりなかったように思います。アイデンティティとか、集合的記憶論とか、エスニシティとか…。そのような関心の推移については、もっともなことだと思うのですが、その一方で困ったことだなと思うこともいろいろあります。

■これは、どの社会学系の学術雑誌もそうかもしせませんが、投稿者の皆さん、投稿する前に、自分の周囲の研究仲間や指導教員に原稿を読んでもらっていないように思います。若い頃は特に、まずは親しい仲間からきちんと建設的な批判を受けることが必須だと思います。その段階で、論文を書き直すことが必要だと思います。もっとも、国公立大学院は、いわゆる重点化により大学院定員を急激に増加させました。結果として、指導教員から十分な指導を受けられていないのでは…と思うことが多々ありました。特に、留学生への指導は丁寧にしていただきたい。

■もうひとつ。大学院生が増えたことで、また18歳人口の減少で、これからますます大学教員のポストが相対的に減少していきます。そうなると競争がより激化することになります。院生の皆さんは、とにかく将来のポストを獲得しようと「論文の本数をできるだけ稼ぎたい…」という傾向に走りがちです。投稿前の準備が不十分なままに投稿してしまう…、これは良くない傾向です。

■さらにもうひとつ。上記と関連しますが、編集委員会が指導教員にかわって、日本語表現のレベルから、院生の投稿者に細かくいろいろ指導する…というのは、困ったことだと思うのです。私が若かったときは、個々の大学院のなかに、お互いに切磋琢磨する研究グループがありました。これは推測にしかすぎませんが、今は、そのようなグループが生まれにくくなっているのでは…と思うのです。お互いにオープンに、相互に批判しあえるような関係って、今の若者にはなかなか難しいのかな…。

■さらにさらに、もうひとつ。それから、投稿される方は、もっとご自分の論文のメタレベルのことに敏感になってほしい。そのためには、関連する論文をきちんと読みこなして、学説史の深い水脈をきちんととらえることが必要です。また、論文の構造についても自覚的になってほしいと思います。これらのことについては、また別途エントリーで書いてみたいと思います。ちょっと、オヤジの愚痴っぽい感じになりましたね。

■さてさて、トップの写真の説明を忘れていました。これは、『ソシオロジ』の編集委員会のあと、慰労会をもったお店で撮ったものです。鴨川沿いのお店です。すでに暗くなっていますが、とっても素敵な雰囲気でした。

【追記】■ところで、ここまで書いたことにちょっと関係するかもしれませんが、以下のような論文をみつけました。今は京大におられる太郎丸さんが、阪大におられときに執筆された論文のようです(「社会学の方法の変化」に注目。ここでいう方法とは、学説や理論の研究をするのか、質的にせよ量的にせよデータの分析を主要な課題とするのか、 といった研究の素材とその処理法のこと)。日本の社会学会を代表する2つの学術雑誌、日本社会学会の学会誌『社会学評論』と『ソシオロジ』の投稿論文の分析をされています。

「ソシオロジと社会学評論に見る社会学の方法のトレンド 1952–2008」(太郎丸 博 ・ 阪口 祐介 ・ 宮田 尚子)