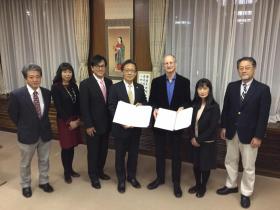

ポートランド州立大学との覚書調印式

■11日(日)の夕方、アメリカのオレゴン州ポートランド市にあるポートランド州立大学と、龍谷大学、そして龍谷大学の研究機関である「LORC」(龍谷大学 地域公共人材・政策開発リサーチセンター)との間で覚書調印式が行われました。調印式の前には、国際シンポジウム 「ポートランド州立大学のコミュニティ・ベースド・ラーニング(CBL)に学ぶ ― 大学の新しい役割 ―」が開催されました。大学の歴史は龍谷大学の方が長いわけですが、「CBL」の実績はポートランド大学の方が圧倒的に蓄積を持っています。ですから、「学ぶ」なんです。

■投稿した写真は、研究部課長に送っていただいたものです。調印式には、ポートランド州立大学からはサイ・アドラー先生と西芝雅美先生が、龍谷大学からは赤松徹眞学長、松居竜五 グローバル教育推進センター長(国際学部教授)、白石 克孝 地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)センター長が出席しました。私も研究部長をしていることから、この調印式に同席させていただきました。自分のことなんですけど、こうやって写真で客観的に見ると、年寄りなんだな〜と改めて自覚しました(^^;)。還暦間近、えっ…マジか!…ですからね。

■「LORC」は、政策学部の教員の皆さんが中心となって運営しています。政策学部は、「CBL」の教育実践、研究センターである「LORC」、そして地方自治体との連携、さらには国際的な連携、この4つをうまく組み立てて、着々と学部・大学院の運営を進めておられる。羨ましく思っています。社会学部、どうするんや!…ってことですね(^^;)。今日は、調印式の後に開催された懇親会で、政策学部の比較的若い教員の皆さんともいろいろお話しができました。お互い忙しいけれど、学内で研究交流をもっとしていければと思っています。「私の頭の中では」の限定ですが、文学部のいくつかの学科、政策学部、経済学部、社会学部の教員の間でもっと研究交流ができるはずなんですね。「私の頭の中では」…ですけど。今日は、政策学部の比較的若い⁈先生方には、そのことが伝わったように思いました。いろいろ、学部を超えた関係が、新しいことを起こしていくきっかけになれば、大学の「蛸壺」的状況、それぞれの学問分野の業界やギルドに閉じこもる傾向を乗り越えて、リアルな現代社会の複合的な問題状況に迫っていけるのでは…と、妄想しています。

今年の龍谷大学アメリカンフットボール部

■龍谷大学アメリカンフットボール部「SEAHORSE」は、今年度のシーズン、「一部リーグ(Div.1)初の勝ち越し」という、これまでにない素晴らしい成績を残しました。しかも、創部以来の最高順位である4位です。特に注目すべき試合は、8月28日の京都大学戦で、「28対24」で勝利したことです。これは画期的なことかと思います。上の動画は、その京都大学戦の動画です。試合の最後、残り17秒で逆転のタッチダウンを奪い勝利しました。感動しました。すごいことだと思います。

■今シーズンの成績は以下の通りです。

京都大学 ○ 28-24

関西大学 × 14-35

関西学院 × 3-31

立命館大学× 0-48

甲南大学 ○ 23-0

同志社大学○ 25-7

神戸大学 ○ 17-7

■素人考えですが、今後は、この4位という順位を安定的にキープしつつ、さらに上位の大学、関西学院大学、立命館大学、関西大学に挑戦していくということになるのでしょうかね。関西学院大学や立命館大学の壁は相当高く厚いように思いますが、単純に得点だけから考えれば、まずは関西大学に勝つ実力を蓄えることが大切になるのだろうなと思います。私が退職するまでにはまだ10年ありますが、龍谷大学には、いつか甲子園ボウルへの出場をかけて戦えるようになっていただきたいなと思います。甲子園ボウルをかけて勤務している龍谷大学と母校・関西学院大学が戦うなんてことになると、もう最高なんですけどね。

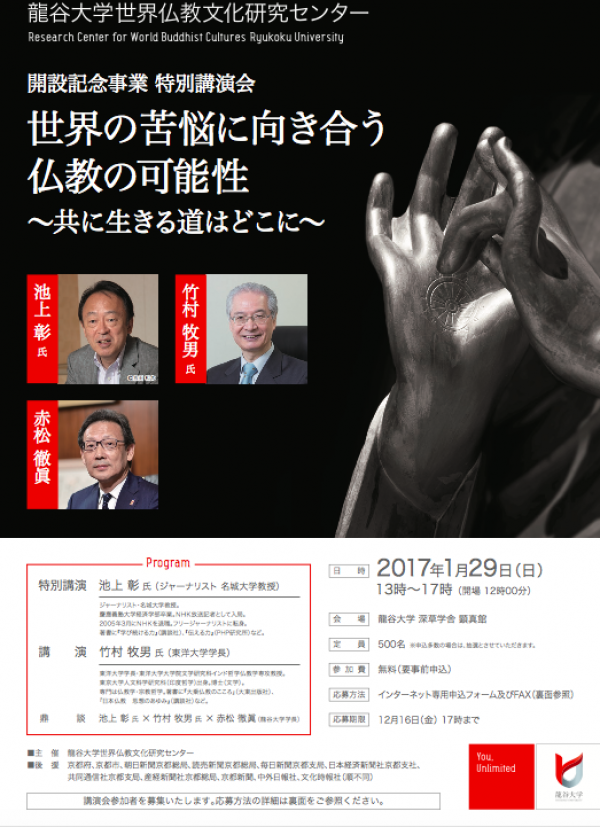

講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

2017年1月29日(日) 龍谷大学世界仏教文化研究センター開設記念事業特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

開催日時

2017年1月29日(日)13:00~17:00

開催場所

龍谷大学深草学舎顕真館

講演者

特別講演:池上彰氏(ジャーナリスト、名城大学教授)

講演:竹村牧男氏(東洋大学学長)

鼎談:池上彰氏×竹村牧男氏×赤松徹眞(龍谷大学学長)

参加費無料、定員500名様(事前申し込みで当選された方のみ)

【申し込み期間】2016年12月5日9:0010:00~12月16日17:00

申込みフォーム

https://www.ryukoku.ac.jp/rcwbc/

TEL:075-343-3808

FAX:075-708-5611

お問い合わせ

事務局/龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部(受付時間:平日9時~17時まで、土・日・祝日除く)

アクセス

・JR奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩8分

・京阪本線「深草」駅下車、西へ徒歩約3分

・京都市営地下鉄烏丸線「くいな橋」駅下車、東へ徒歩7分

【申込み方法】 インターネット(当センターのホームページ)またはFAX(申込用紙はチラシPDFデータをダウンロードしてご使用ください)。

応募者多数の場合は、抽選となります。当選された方には、「当選結果通知ハガキ」をお送りいたします。講演会にお越しの際は、必ずお持ちください。 ※当選者の発表は「当選結果通知ハガキ」の発送をもって代えさせていただきます。

主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター

後援

京都府、京都市、朝日新聞京都総局、読売新聞京都総局、毎日新聞京都支局、日本経済新聞社京都支社、共同通信社京都支局、産経新聞社京都総局、京都新聞、中外日報社、文化時報社(順不同)

「今日、どう?」

■12月に入り、今年も残すところ3週間になりました。ここ数十年の間に「これから新しい年を迎え、人びとの気持ちが一新される」、その直前の”ワクワク感”のようなものが12月から消えてしまいました。私が子どもの頃は、そのような”ワクワク感”をまだ残っていたように思うのですが…。年末といっても、何かただ忙しいだけで、時間が直線的に経過していく…、そのような感覚になります。写真は瀬田キャンパスです。このようなスッキリした気持ちで新年を迎えたいのですが、なかなかそんなわけにはいきません。仕事関連のことで、心の中はモヤモヤだらけ、困ったものですね〜。

■12月に入り、今年も残すところ3週間になりました。ここ数十年の間に「これから新しい年を迎え、人びとの気持ちが一新される」、その直前の”ワクワク感”のようなものが12月から消えてしまいました。私が子どもの頃は、そのような”ワクワク感”をまだ残っていたように思うのですが…。年末といっても、何かただ忙しいだけで、時間が直線的に経過していく…、そのような感覚になります。写真は瀬田キャンパスです。このようなスッキリした気持ちで新年を迎えたいのですが、なかなかそんなわけにはいきません。仕事関連のことで、心の中はモヤモヤだらけ、困ったものですね〜。

■とはいえ、昨日はちょっと嬉しいことがありました。大学院生の修士論文の指導をして帰宅しようとすると、もう20時を過ぎていました。瀬田駅に向かうバスに乗ると話しかけてくる人がいました。私と同じ研究部で仕事をしている職員の方です。「遅くまで仕事をしているね」と言うと、急ぎの案件があり、研究部にはまだ残って頑張っておられる職員がいるとのことでした。ちょっと覗いて声をかけてくればよかったな…などと思っていると、瀬田駅が近づいてきました。昨晩は、「今日は夕食を作れない」との連絡が我が家からLINEで届いていたので、声をかけてくれた職員の方を誘って大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行くことにしました。

■「利やん」では、うちの大学のこれからのことについていろいろ話しをしました。熱く語ってくれました。 昨日一番心に沁みた言葉。「1を2にすることは簡単だけど、0を1にすることは大変なんですよ」。前例踏襲、これまでの仕事のパターンを単純に模倣する、他大学はどうなっているのかばかりを気にする(情報収集は大切なことではありますが)、そうではなく自分で「仕事」を起こす能力を持つことが大切だという意見です。その通りですね。そういう力を持った仲間をもっと増やさねば、ということなのです。笑われるかもしれませんが、「職場改善目安箱」とか「職場改善プレゼン龍」とか、志を持った職員の方たちがより光り輝いて行く仕組みがあったらいいね〜という話しにもなりました。というわけで、昨晩は、とても有意義な時間を過ごすことができました。

■嬉しかったものですから、そのことをfacebookに投稿すると、こういうコメントをいただきました。他大学の事務職員をされている方からのコメントです。「『教職協働』の『今日、どう?』ですね!」。「教職協働」という言葉の意味はわかります。教員=教育職員と事務職員は、大学の「車の両輪」ですからね。教員と事務職員とでは、同じ大学の中でもガバナンスの異なる組織に属しています。ですから、全国のどの大学で言われていることだと思いますが、時として、両者の関係がギクシャクしたりするのです。ギクシャクすると大学の運営はうまくいきません。もう一つの、「今日、どう?」。こちらの親父ギャグ・駄洒落のような言葉の存在を私は知りませんでした。こういう意味なのだそうです。「気軽に『今日、どう?』と様子を語り合い、交流できる関係性って、何よりも協働なんじゃないかなと思っています」。なるほど〜、とても大切なことですね。親父ギャグなんてことを言ってはいけません。これは、組織内の社会関係資本をいかに蓄積していくのか…という問題でもあります。モヤモヤしたものを抱えつつも、心の中に、ちょっと写真のような青空が広がりました。こういったことを、職場の仲間と語り合えることを幸せだなと感じました。

大宮キャンパス「東黌(とうこう)」の起工式

■昨日、朝9時から大宮キャンパスで、東黌(とうこう)と呼ばれる校舎の起工式が挙行されました。これまでの東黌は、現在の耐震基準からすると問題がありました。また、文学部では新しいカリキュラムに合った校舎が必要でした。そのようなこともあり、東黌は建て替えられることになりました。私は、この校舎のデザインが決めることに少しだけ関わったことから、この日の起工式に、あえて出席させていただきました。ひさしぶりの大宮キャンパスでした。とても気持ちが良いキャンパスです。この場が持つ不思議な「力」を感じます。それは、「大学の精神」にも通じる宗教的な力のように思います。写真は、大宮キャンパスの本館です。起工式は、この本館で行われました。以下は、大学のホームページからの説明の抜粋です。

大宮キャンパスの「本館」「北黌」「南黌」「渡り廊下」「門扉」「旧守衛所」は1879(明治12)年2月に建築されたもので、1964年と1998年(追加)に国の重要文化財に指定されました。これらの建物が残る大宮キャンパスは「重要文化財建築群」を形成しており、また、隣接する西本願寺はUNESCOの「世界文化遺産」にも指定されています。

■建て替えられる東黌は、文化財である大宮キャンパスの他の校舎=建築群との一体感を醸し出すデザインと設計になっています。模型をご覧ください。これは、建て替えられる東黌の模型です。大宮キャンパスの正門の向かい、猪熊通りを挟んだ土地に建設されます。通りを歩く人の視線からは、手前の校舎しかみえないように設計されています。手前の校舎のファサードは、国に重要文化財である本館・北黌・南黌と統一感のあるデザインになっています。おそらくは、正門の前に立つと包み込まれるような気持ちになるのではないかと思います。そして猪熊通りの先には、世界遺産である西本願寺がどんと視界に入ってきます。大変、うまく構成されているように思います。このようなキャンパスで勉強される文学部の学生の皆さんが、ちょっとうらやましくなりました。

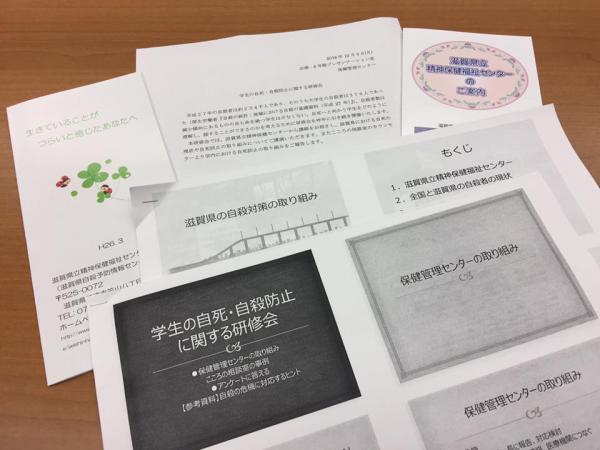

学生の自死・自殺防止に関する研修会

■月曜日のことです。毎週のことですが、午前中は授業があり、午後からは研究部の執行部会議になります。研究部長になりたての頃は、深草で詰めて相談をしなければならないことが多く、2限の授業が終わって昼食を食べる時間もないまま深草に駆けつけていましたが、最近は、もっぱらテレビ会議で執行部会議に出席しています。会議は13時半から始まり、早い時は15時過ぎに終了しますが、通常は17時頃まで、もっと遅くまで時間がかかることがあります。この日は、16時過ぎに終わりました。といいますか、後に研修が入っていたため会議を16時までにしてもらいました。

■研修とは、龍谷大学の保健管理センターが主催する「学生の自死・自殺防止に関する研修会」です。講師は滋賀県立精神保健福祉センターの精神保健福祉士の方と、保健管理センターカウンセラーのMさんでした。研修会後、Mさんが「昨年も来てくださいましたね」とお声がけくださいました。そういえば、そうでした。あまり意識していないけれど、こういう研修には、チャンスがあればできるだけ参加しようと思っています。だからなのでしょう。昨年のことは考えていませんでしたが、今年も参加を申し込んでいました。しかし瀬田キャンパスの3学部とも、教員の参加は少なかったように思います。社会学部からは、私も含めて教職員は4人。研修を開催する時間帯が問題なのかもしれませんが、ちょっと寂しいですね。

次期学長に 入澤 崇 文学部教授を選出 <任期>2017 年4月より4年間

龍谷大学の次期学長に、文学部の入澤崇先生が選出されました。詳しくは、以下の龍谷大学のニュースをご覧ください。

次期学長に 入澤 崇 文学部教授を選出 <任期>2017 年4月より4年間

————————

■数日前から、ブログの調子が悪くなりました。ご迷惑をお掛けしますが、しばらくお待ちください。原因がわかりました。

■このエントリーのタイトルをクリックしてください。右側の下の方に「Last 10 entries」とありますので、そこから最近の記事をご覧ください。また、「Archives」からも過去の記事をご覧いただけます。操作を誤り「Categories」も消去してしまっています。ですので、古い記事の「Categories」は、内容とは一致していません。また、再構築する必要が出てきました。のんびりやっていきますので、おつきあいください。

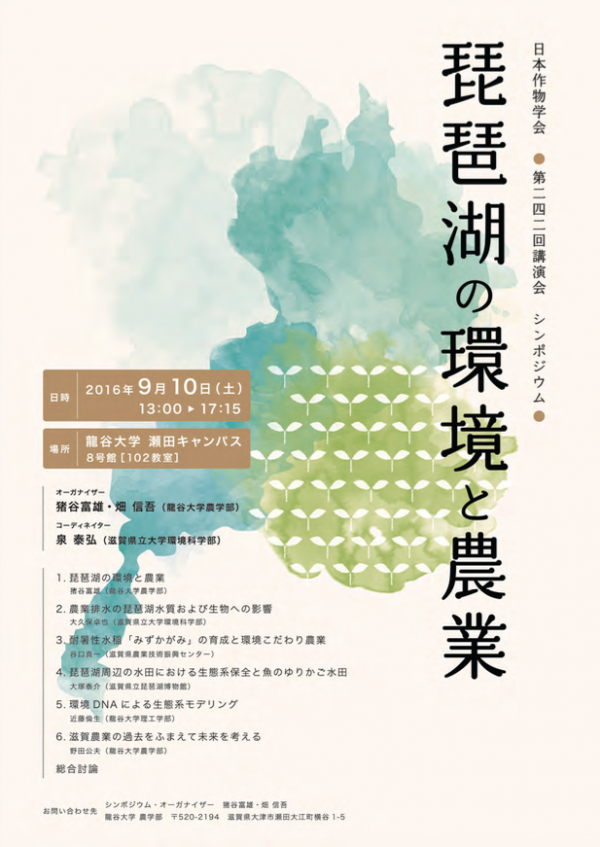

日本作物学会第242回公演会シンポジウム「琵琶湖の環境と農業」

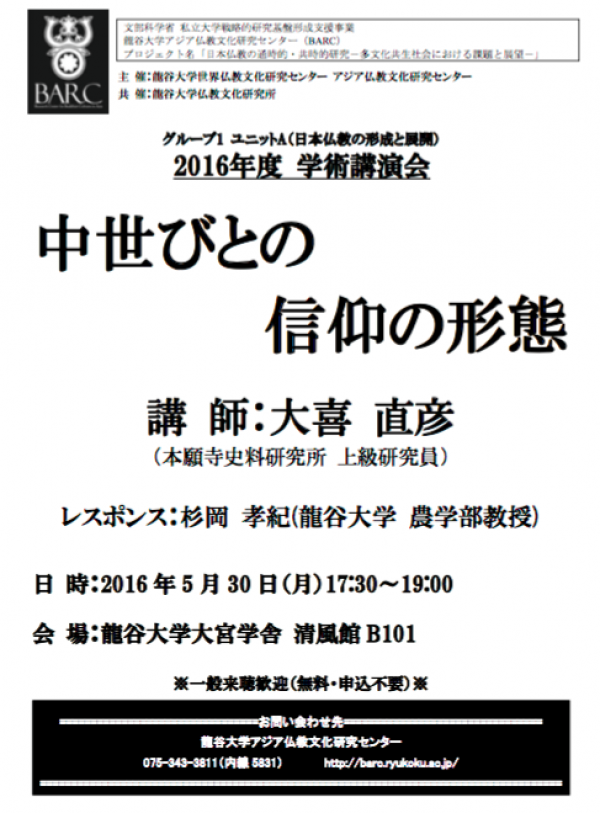

中世びとの信仰の形態

■部長をしている龍谷大学の研究部には、複数の研究所や研究センターが設置されています。以下は、大学のホームページの解説です。

龍谷大学では本学が有する様々な知的資源を活かし、本学ならではの分野で独創的な研究を推進し、これらの分野における学術研究の向上、交流に寄与するとともに、併せて研究成果の社会還元を図ることを目的に1961年以降「仏教文化研究所」(1961年設置)「社会科学研究所」(1969年設置)「科学技術共同研究センター」(1989年設置)「国際社会文化研究所」(1997年設置)の付置研究所を設置し、研究を展開しています。

また、第4次長期計画では全学の研究活動を総合的にカバーし「人文」「社会」「自然」の学術3分野を横断する学際的・異分野複合的な学術研究を推進することにより、世界が必要とする科学技術や文化の振興を図ることを目指し、2001年「人間・科学・宗教総合研究センター」を新たに開設しました。センターでは国の学術研究高度化推進事業をはじめとして様々なユニークな研究プロジェクトを実施しています。

■上記の龍谷大学のうち、「世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催して、以下の学術講演会が開催されます。

——————

2016年度グループ1ユニットA(日本仏教の形成と展開)学術講演会

日 時 : 2016年5月30日(月)17:30~19:00

会 場 : 龍谷大学大宮学舎 清風館B101

講 師 : 大喜 直彦(本願寺史料研究所 上級研究員)

講 題 : 中世びとの信仰の形態

レスポンス : 杉岡 孝紀(龍谷大学 農学部教授)

主 催 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター アジア仏教文化研究センター

共 催 : 龍谷大学仏教文化研究所

※一般来聴歓迎(無料・申込不要)

お問い合わせ先 :

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

大宮学舎白亜館3階 075-343-3811(内線:5831)

■私は、この学術講演会に参加してみたいなあと思っているのですが…。問題は、研究部の会議が、学術講演会までに終了するかどうかですね〜。研究部の仕事はしても、研究部が推進している研究活動事業には参加できないというのは…ね、困りました。講師の大喜さんは、『神や仏に出会う時: 中世びとの信仰と絆』 (歴史文化ライブラリー)という本も書いておられます。リンクをクリックしていただく、この本の出版社である吉川弘文堂のページに飛びます。その内容は、私にとってとても刺激的なのです。というわけで、ぜひ学術講演会にも参加したいのですが、さて、どうなるやら…です。

2015年度「卒業式・学位授与式」

■3月18日(金)、脇田ゼミの11期生が卒業しました。卒業おめでとうございます。残念ながら、全員で卒業というわけにはいきませんでしたが、レベルのある卒業論文を執筆できた人も、レベルはともかく頑張って卒業論文を執筆した人も、ギリギリの低空飛行ではあってもなんとか卒業論文を提出できた人も、その辺りはいろいろなのですが、とにかく卒業できてよかったと思います。

■社会人になって、いろいろ苦労することになろうかと思いますが、松浦弥太郎さんの『松浦弥太郎の仕事術』の中から、以下の言葉を贈りたいと思います。今は、ここに描かれていることの意味がわからないかもしれませんが、働き始めて何か迷うことがあったら、思い出して欲しいと思います。詳しくは、「仕事とは「自分」を役立てること」をお読みください。

「自分はなにがしたいのか?」ではなく、「自分は社会でどう役立てるのか?」を考える。最終的には、その仕事を通じて人を幸せにしていくことを目標にする。これさえ忘れなければ、よき仕事選びができます。毎日の働きかたが変わります。

人との関係の中で、どのように「自分」をいかしていくかを考えなければ、何をしても仕事にならない。逆にいえば、どんなささやかなことでも、自分を社会で役立てる方法が見つかれば、仕事になる。

■下の写真は、卒業式のあと、瀬田のロイヤルオークホテルで開催された、龍谷大学校友会(龍谷大学全体の同窓会)・社会学部同窓会による新会員歓迎パーティーの時のものです。卒業生は自動的に会員になり歓迎され、私たち教員はゲストとしてご招待いただくのです。校友会の会長は、薬師寺の副住職である村上太胤さんです。村上会長からは、卒業生たちに向けたお祝いのスピーチの中で「まずは、家に帰ったら、直接でも電話でも良いから、ご両親に『ありがとうございました』と言ってください。これは社会人になるための基本ですから」と述べられました。とても大切なことですね。