雪のクリスマスローズ

▪️昨日、雪が降りました。雪かきをするほどのことはなかったのですが、それでも周りは真っ白になっていました。昨日は、朝から孫に会うために、JRと近鉄を乗り継い奈良に向かいました。京田辺のあたりまでは少し雪が確認できたのですが、奈良に近づくに従いどんどん雪の気配は消えていきました。昨日は、孫たちとの交流を楽しみ、晩は大学時代の同窓会でした。ということで帰宅した時は夜遅くになっていたので、庭の状況がどうなっているのかよくわかっていませんでした。

▪️朝寝坊をして起床すると、昨日の朝とは違って、暖かいお日様の中で雪がどんどんとけていました。たいした降雪ではなかったので、庭の樹々に被害は出ていませんでした。ちょっと気にしていたクリスマスローズの蕾も雪の中から可愛らしい姿を表してきていました。蕾の数は全部で12。きちんと花を咲かせてくれるかな。まあ、花が咲いても、花ぴらのように見えているのは萼なんですが。庭に、クリスマスローズが3株植えてあります。残りの2株は、まだ蕾ができかけている状況です。春までに花を咲かせてくれることを期待しています。

伊吹山・全層循環・ヒマラヤユキノシタ

▪️今日の午前中は仰木での農作業でしたが、空気は澄んでいました。仰木からも頂上が雪で白くなった湖北の山々が確認できました。ということで、いつもの自宅近くの公園に行ってみました。伊吹山がはっきり見えました。もちろん、三上山も。気温が高くなると遠くの風景も霞んで見えます。個人的には…という限定付ですが、もう少し気温が低い状況が続いて欲しいのですが…。というのも、琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)、この冬はどうなるのかを心配しているからです。滋賀県による「北湖底層DO調査結果(速報)」をみると、例年はこの時期からぐんと固定の溶存酸素(DO)が高くなっていきます。そして、全層循環を確認するわけなのですが、はたして今年はどうなるのか、これだけ暖かいと素人意見ですが心配です。専門家の意見もお聞きしたいところです。

▪️ビンクの花は、庭のヒマラヤユキノシタです。やっと花が咲かせてくれました。我が家の庭には、もう一株、ヒマラヤユキノシタが植えてあるのでが、こちらは開花の様子がありません。まあ、春を告げる花なのでこれから花が増えていくと思います。そう信じたいです。スイセンの方も、やっと一輪花を咲かせてくれました。世話の仕方、肥料やり方を間違ったかもしれません。施肥を忘れてしまっていたような気もします。もしそうだったら、ごめんね。

シマトネリコ

▪️我が家の庭には、低木も合わせて41種類の木本類が植えてあります。その中で一番大きく成長しているのがシマトネリコです。このシマトネリコには、小さな巣箱が架けてあるのですが、なかなかここに「入居」してくれる小鳥はいません。シジュウカラがこの巣箱に出入りして、入り口を少し嘴で削って大きくしていた時期があります。巣にしてくれそうだったのですが、何か問題が発生したのか、途中でいなくなってしまいました。

▪️その巣箱の下の枝には細い針金をぶら下げています。冬の間、餌が少ない頃、小鳥のためにミカンを半分に切ってこの針金にぶら下げておくのです。そうすると、いつもメジロのツガイがやってきて、写真のようにミカンの端にとまって美味しそうに果実を食べていきます。周りの様子を警戒しながら、ツガイで順番に果実を食べるのです。メジロはツガイで過ごすのです。仲が良いですね。カーテンの隙間からメジロたちを覗いて、楽しんでいます。

▪️こういった果実の類は、ヒヨドリも大好きです。そしてヒヨドリもつがいで過ごしています。でも体調が大きめのヒヨドリは重いこともあってか、この針金にぶら下げたミカンの端にとまることができません。悔しいのか、あの独特の鳴き声をあげながら、じっとミカンを眺めています。たまに、ホバリングしながら果実を食べようとしますが、うまくいっていないようです。これはヒヨドリをいじめているというよりも、独り占めして全部食べてしまうので、メジロのようなもっと小さな小鳥のためにやっていると思ってくださいね。とりあえず、ミカンについてはヒヨドリはうちのミカンには「出禁」です。

▪️さて、昨日は大学に行っていろいろ用事を済ませたのですが、上に書いたシマトネリコ、瀬田キャンパスにも植えてあります。8号館の駐車場とは反対の入り口のそばです。そこから15mぐらい離れた、6号館に通じる道の真ん中にある花壇に、ヒペリカムカリシナムが植えてあります。半常緑の低木です。黄色い花が咲きます。でもよく見ると、小さな葉の低木と大きめの葉の低木の2種類が植えてあります。ヒペリカムカリシナムは大きめの葉の方です。小さい方は? これはシマトネリコです。

▪️シマトネリコは6月に地味な花を咲かせます。そして9月になると種子ができます。飛行機のプロペラの1枚のような形をしています。これが大量に風に乗って周りに飛んでいくのです。そのタネが、離れた場所にあるヒペリカムカリシナムのところまで大量に飛んできたのでしょう。ヒペリカムカリシナムの隙間から大量のシマトネリコが伸びてきています。まあ、こうなると、これからはシマトネリコが大きくならないように剪定をしていくしかないように思います。大学のキャンパスの剪定は業者さんに依頼するのでしょうし、9月に種子が散布される以前に剪定するような、個々の植物に合わせて適切な季節に剪定することは難しいでしょうから。

▪️ほとんどの皆さんにとっては、まったくどうでも良いことでしょうが、ちょっとシマトネリコのことで気がついたものですから。

満開になりました。

▪️シャコバサボテンがほぼ満開になりました。とても嬉しいです。毎年、毎年、きちんと咲いてくれます。ありがたいです。秋の葉摘みや春に施肥をするだけで立派な花が咲いてくれます。気が付いていませんでしたが、よほど嬉しいのか、毎年、何度もこのシャコバサボテンのことを投稿しています。

▪️シャコバサボテンがほぼ満開になりました。とても嬉しいです。毎年、毎年、きちんと咲いてくれます。ありがたいです。秋の葉摘みや春に施肥をするだけで立派な花が咲いてくれます。気が付いていませんでしたが、よほど嬉しいのか、毎年、何度もこのシャコバサボテンのことを投稿しています。

▪️ところで、シャコバサボテンを漢字で書くと「蝦蛄葉仙人掌」です。蝦蛄とは、寿司のネタにありますね。あの甲殻類のシャコです。葉の形がシャコに似ているからのようです。ちなみに、サボテンて漢字では「仙人掌」と書くんですね。知りませんでした。でも、英語だと「christmas cactus」。意味は、クリスマスのサボテンになります。これはこれからクリスマスを迎える季節に花を咲かせるからでしょう。シャコとクリスマス、かなりイメージに違いがありますよね。元々は、土壌に根を下ろさず木の上に根を張って生活する植物なんだそうです。観葉植物には、このようなタイプのものがあります。ポトスなどもそうです。シャコバサボテンについていえば、原産地はブラジルの高山。高山の木に根を張って花を咲かせていたんでしょうか。

▪️冬は庭も含めて寂しくなります。咲く花も少なくなります。今は、ツワブキが黄色の花を咲かせているだけです。そのような中で、このような鮮やかな色の花を咲かせてくれるシャコバサボテンはとてもありがたいです。ただ、冬や来春に備える準備もしなければなりません。そろそろ草津の園芸店まで出かけて、庭に植える球根や苗を買ってこないと…。時期的にちょっと焦り気味です。近くのホームセンターでも良いのですが、園芸店の方が値段は高いけれど質は良いのです。

突然、冬になってしまいました。

▪️朝のTV番組で知りました。11月17日(日)は東京の神宮外苑でセミが鳴いていたそうです。気温は25℃を超えていたようです。11月にセミが鳴く、ちょっと信じられないような話です。これも温暖化のせいでしょうか。季節の移り変わりも従来の「四季」から「二季」になったという説を気候の専門家から聞いたことがありますが、このセミの鳴き声の背景にはそういう事情があるのかもしれません。

▪️朝のTV番組で知りました。11月17日(日)は東京の神宮外苑でセミが鳴いていたそうです。気温は25℃を超えていたようです。11月にセミが鳴く、ちょっと信じられないような話です。これも温暖化のせいでしょうか。季節の移り変わりも従来の「四季」から「二季」になったという説を気候の専門家から聞いたことがありますが、このセミの鳴き声の背景にはそういう事情があるのかもしれません。

▪️17日から数日で、今度は冬の寒さがやってきました。寒気が南下してきたからです。最低気温は10℃を切りました。今朝は6℃まで下がったようです。極端ですね。昼間の気温11℃程度、庭で飼育しているクサガメも冬眠する気温になっています。これからの気象はどうなるのでしょうか。日本気象協会は次のように解説しています。

2024年の秋は高温傾向が続いており、季節が半年~1か月程度遅れて進んでいます。

今週(18日~)は全国的に初冬のような寒さが予想され、季節はようやく冬へと前進していきそうです。

12月上旬までは寒気の流れ込みが一時的で寒さは長く続きませんが、12月中旬からは関東以西も寒くなり、本格的な冬の訪れを感じる日が増えそうです。

ラニーニャ現象の影響で、12月後半から1月は冬型の気圧配置となりやすく、暖冬となった前年と比較して寒い日が多いでしょう。

▪️では、ラ二ーニャ現象ってどういうことなのか。よくエルニーニョ現象という言葉は聞きますが…。こちら気象庁の解説です。関心のある方はご覧ください。というわけで…冬です。玄関に、今年の新しいリースを飾りました。クリスチャンの家ではないのですが。クリスマス風ですね。殺風景なので、あと、冬の庭を彩る、明るい花を植えた鉢を並べたいと思っています。

▪️ 比良山系の麓に暮らしておられるfacebookのお友達が、比良に雪が降ったと投稿されていました。自分で見てみようとのんびり近くの公園に出掛けて眺めてみたのですが、もうすっかり雪はとけていました。でも、美しく紅葉した公園の樹々の向こうに比良山系が見ることができました。別の公園からは、琵琶湖大橋の向こうに伊吹山がよく見えました。例年11月20日頃に初冠雪するらしいのですが、今年はまだなのかな。あるいはとけたし待ったのか。

▪️ 比良山系の麓に暮らしておられるfacebookのお友達が、比良に雪が降ったと投稿されていました。自分で見てみようとのんびり近くの公園に出掛けて眺めてみたのですが、もうすっかり雪はとけていました。でも、美しく紅葉した公園の樹々の向こうに比良山系が見ることができました。別の公園からは、琵琶湖大橋の向こうに伊吹山がよく見えました。例年11月20日頃に初冠雪するらしいのですが、今年はまだなのかな。あるいはとけたし待ったのか。

▪️雪は確認できませんでしたが、気温が下がって空気が澄んでいるせいでしょうか、琵琶湖の南にある「こちら」(大津)からよく見えました。これだけ伊吹山が見えるのですから、伊吹山の頂上からも、暮らしているこの地域が確認できるのでしょうね。いつかそのようなことができる登山が実現したらいいなと思います。

最近の庭のこと

▪️この季節にしては気温が高いと思う日もありますが、全体としては少しずつ気温が下がってきて、庭の草木の動きもおとなしくなってきました。雑草の類も、もう抜きまくる必要もありません。今は、枯れていく葉を処理したり、隠れている落ち葉をきれいにすることが庭の世話の中心になります。この季節、庭は全体に地味な感じになっています。それでも、ポイントによっては、写真のように花を咲かせて、来春に向けて花の蕾を準備しています。

▪️ツワブキの花、庭のいくつかの場所で黄色い花を咲かせています。満開です。それから、ホソバヒイラギナンテンの花も、黄色い花を咲かせています。咲き始めで、これからでしょうか。ヒイラギナンテンは春に花を咲かせて、ホソバヒイラギナンテンは秋に花を咲かせるということを、つい最近知りました。うちのは、ホソパの方です。ヒメツルソバも、ピンクの可愛らしい金米糖のような花を咲かせています。リュウキュウアセビも、来春に向けて蕾をつけ始めました。このリュウキュウアセビの一部が、大きなヤブランの影に隠れていました。その部分は、蕾が膨らんでいません。申し訳ないことをしました。最後は、カンツバキの蕾です。こちらは、順調に膨らんできているかな。

▪️これからの季節は、鉢植えの準備をしなくてはいけません。冬の間、庭を明るくしてくれるビオラ、それからガーデンシクラメン。どこのホームセンターにも売っているものですが。それから来春の春に楽しむチューリップや初夏に咲いてくれるユリ。来年の春や初夏の様子を想像しながら、これから準備をしていきます。

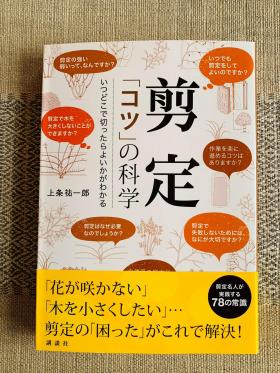

剪定の本

▪️庭の樹の剪定でいつも困っているので、本のタイトルに釣られてゲット。かなり細かいところまで丁寧に解説してあります。「すかし剪定」、できるようになりたいです。

▪️庭の樹の剪定でいつも困っているので、本のタイトルに釣られてゲット。かなり細かいところまで丁寧に解説してあります。「すかし剪定」、できるようになりたいです。

▪️我が家の庭にある樹のうち、剪定に困っているのは、常緑ガマズミ、シマトネリコ、ヤマモミジ、ヤマボウシですね。このうち、シマトネリコは剪定をしないままでおくと大変なことになります。ネットでシマトネリコを検索すると、ネガティブな話がたくさん出てきます。ただ、きちんと剪定しておけば、それほど手間はかからないのじゃないでしょうか。

▪️シマトネリコは、春にたくさんの葉が黄色くなって落葉します。庭仕事が好きではない方だと、その落葉を掃除するのが苦痛かもしれません。剪定を済ませておけば、落葉も少なくてすみます。また、6月頃に花が咲きますが、そのままにしておくと、大量の種ができます。その種は飛行機のプロペラのような形をしていて、風であちこちに飛んでいくのです。広く散布した種を掃除するのは大変です。これは庭仕事が好きな私でも苦労しました。

▪️話は少し脱線します。瀬田キャンパスで、6号館から8号館に向かう通路の花壇にこのシマトネリコが生えてきているのです。本当は、ヒペリカムが植えてあるのですが、そこからニョキっとシマトネリコが伸びてきているのです。どうしてだろうと、周りを見回すと、8号館の入り口側にシマトネリコが植えてあります。ヤマモモの前です。結構離れているのですが、「シマトネリコの種がここまで飛んできたのか」と少し驚きました。

▪️それはともかく、剪定って、「大きくなったから」するものじゃないのですね。「大きくならないように」するもの、「太くならないように」するものなのですね。樹形だけでなく、成長をコントロールするために行うものなんですね。考えてみれば当たり前のことですが、その根本がきちんと理解できていませんでした。

甲子園ボウルとシャコバサボテン

▪️昨日は、午前中の日本社会学会が終わった後、すぐに帰宅しました。Eテレで中継された関西学生アメリカンフットボール、関学対立命館の試合を観戦するためです。昨日、関学は、特に最後の方は、イマイチ冴えませんでした。1回生ながら優れたQBである星野選手も途中で交代しました。また、いつも惚れ惚れするランを見せてくれたRBの伊丹選手も立命館の分厚いディフェンスに苦労されているように見えました。どういう事情があったのか、私にはよくわかりません。知り合いは、全日本選手権、そしてその決勝戦の甲子園ボウルに向けて無理をしなかったのかもしれない…と言っていましたが、どうなんでしょうか。結果ですが、立命館が関学に24―14で勝利し、6勝1敗で並んで2校同時優勝になりました。また両校とも6勝1敗で、立命館が関学に勝ったので、1位は立命館、2位は関学、そしてすでに決定していましたが、3位は関大になりました。この3校が全日本選手権に出場します。

▪️全日本選手権での関学の初戦は、慶應(関東4勝3敗)です。順当にいけば、初戦を突破し(慶應の関係者には失礼ですが…)、同じく初戦を突破するであろう法政大学と対戦します。法政は関東7勝0敗です。強いです。さて、どうなるでしょうね。法政に勝つと、いよいよ決勝戦・甲子園ボウルに進むことになりました。一方、関西1位の立命館の初戦の相手は、東北大学と広島大学の勝者になります。おそらく、順当にいけば準決勝に進みます。関西3位の関大は、まずは早稲田大学(関東6勝1敗)と対戦します。関大が勝利すれば、準決勝で関大は立命館と対戦することになります。もし、関西勢が実力を発揮すると、関西贔屓になりますが、甲子園ボウルで史上初の関西勢の対決になります。母校・関学を応援する立場とすれば、まずは法政大学との対戦がとても気になります。法政大学とは昨年の甲子園ボウルで対戦して、関学が61-21で圧勝しています。昨年は圧勝したわけですが、今年はどうでしょうか。準決勝の試合(競技場)はどこになるのかな。

▪️このブログをお読みの皆さんのほとんどの方は、学生アメリカンフットボールには関心をお持ちではないと思います。マイナースポーツですからね。すみません。ということで、もうひとつ気になっていること、写真をアップしておきます。自宅のシャコバサボテンの蕾が膨らんできました。そのうちに花を咲かせてくれると思います。夏の暑い間、屋外で育てていました。今年も屋外の酷暑に耐えて、たくさんの蕾をつけてくれています。いつ、開花するかな〜。ただ、ひとつ心配なことがあります。葉先が少し赤いことです。蕾が付いているので、大丈夫だとは思うのですが、ひょっとすると病気になっているかも…です。心配。

庭木の剪定

▪️11月1日と4日に、お世話になっている庭師さんに、庭の剪定をしていただきました。見た目も、私の気持ちもスッキリしました。ありがとうございました。自分でももう少し剪定ができるようになりたいなと思っています。ただ、うちの脚立だと無理です。庭師さんが使っておられるような脚立、足の長さをそれぞれ調整できる3点支持の脚立が必要になってくると思っています。特に、法面での作業は普通の脚立では無理ですから。ただし、脚立から落ちて怪我をしてしまう自分を、ついつい想像してしまうんですよね〜。歳をとって体の動きも鈍くなっていますし…。

▪️11月1日と4日に、お世話になっている庭師さんに、庭の剪定をしていただきました。見た目も、私の気持ちもスッキリしました。ありがとうございました。自分でももう少し剪定ができるようになりたいなと思っています。ただ、うちの脚立だと無理です。庭師さんが使っておられるような脚立、足の長さをそれぞれ調整できる3点支持の脚立が必要になってくると思っています。特に、法面での作業は普通の脚立では無理ですから。ただし、脚立から落ちて怪我をしてしまう自分を、ついつい想像してしまうんですよね〜。歳をとって体の動きも鈍くなっていますし…。

▪️今回、剪定をしていただいたので、落ち葉の掃除も比較的簡単にできるのではないかと思っています。落ち葉の季節になる前にお願いできてよかったです。庭の樹木の剪定ですが、樹木の種類で剪定の時期が異なってくるようです。一度、きちんと調べて庭の樹木や草本に関して、どのような世話をいつ頃やるべきなのか、それが一覧できるようなカレンダーのようなものを作ってみようと思っています。まあ、思ってはいるのですが。なかなか…です。

▪️気温が下がってきました。飼育しているクサガメも食欲がなくなってきました。クサガメは水温が20 ℃以下になると食欲がなくなってきます。15℃以下になると冬眠をしようとします。まだ、冬眠まではもう少し時間が必要かな。うちのクサガメは水の中で冬眠させます。コンテナの中に水と一緒に3匹をいれて上から段ボール箱を被せて暗くします。そうすると、春まで冬眠をします。

▪️玄関脇の水蓮鉢ではヒメダカを飼育しています。このヒメダカ、最初は2匹だけだったのですが、どんどん増えて今は10匹ほどになりました。玄関脇は日がよく当たり暖かいので、ヒメダカもまだよく動き回って、餌もしっかり食べています。それに対して、庭の池のヒメダカは水草の影に隠れてじっとしています。こちらは水温が低く、もうすでに冬に備えているようです。こちらは飼い始めて4年ほど経つのですが、まだ元気に過ごしています。でも、そろそろ寿命かもしれません。来年の春まで生き残ってほしいです。

▪️日々、秋が深まりつつあるように思います。今日は少し肌寒さも感じます。この季節、庭のあちこちでツワブキの花が咲き始めます。黄色い花です。花が枯れるとタンポポのような白い綿毛になります。風で種が飛ばされていきます。そのようなわけで、我が家の庭にはあちこちにツワブキが増えてきたのです。ツワブキの花には、ハナアブのような昆虫たちがたくさん集まってきます。この季節に咲いている花は少ないので、ツワブキは昆虫にとって貴重なのではないかと思います。写真は、ハナアブではなくてスズメガです。たぶん、オオスカシバです。以前、このオオスカシバの幼虫に、庭のクチナシを丸坊主にされてしまいました。幼虫は、クチナシを餌にしているからです。そのクチナシ、枯れてしまいました。