春

■この写真は、大津市の中心市街地の湖岸にある琵琶湖ホテルの2階から撮ったものです。遠く、比良山系の山頂には残雪が確認できますが、琵琶湖全体には春の雰囲気がどんどん濃厚になってきています。そのことが、おわかりいただけますでしょうか。柔らかな風のなかに春の匂いを感じているのですが、そのことが写真にはなかなか表現できません。

■なぜ、琵琶湖ホテルか。それは、社会学部の懇親会「近江会」が、このホテルで開催され、同僚の先生2人と「余興」として、楽器の演奏をすることになっているからです。トランペット、ピアノ、そして私がバイオリンです。先週の金曜日の午前中と、今日の午前中、琵琶湖ホテルで音合わせをさせていただきました。私も含めて、全員楽器の経験者ですが、大人になってからずっと楽器を中断していました。

■ちなみに、私の個人の話しになりますが…。今から28年前、最初の子どもが生まれることになったとき、楽器を弾いて楽しんでいるばあいではない、もっと必死に働かなくてはと楽器の演奏を断つことにしました。その背景には、もっと別の背景もあるのですが(以前のエントリーに書きました)、それはともかくです。その最初の子どもが27歳になり、きちんと自立してくれましたし、二番目の子どもも春からは社会人になります。「親業」を卒業できるので、そろそろ自分の残りの人生を楽しむために、楽器を再開させてもよいのかな…と思っている、今日此の頃なのであります。

いかなごの釘煮と贈与の精神

■ 播磨灘や大阪湾では、2月末~4月末頃まで、「いかなご漁」がおこなわれています。水揚げされた「いかなご」は飛ぶように売れていきます。「いかなご」とは、スズキの仲間の魚です(スズキ目イカナゴ亜目イカナゴ科)。私の生まれた兵庫県の神戸や明石などの地域の家庭では、春になると、この「いかなご」の新子を使った「いかなごの釘煮」をつくっていただくのです。材料は、新鮮な「いかなご」、濃口醤油、砂糖、酒、みりん、生姜。いたって、シンプルな料理です。暖かみを増した風のなかに春の香りを感じ、テレビで相撲の大阪場所を観戦しながらこの「いかなごの釘煮」をいただくと、「ああ春やな~」という気持になってくるのです。

■ 播磨灘や大阪湾では、2月末~4月末頃まで、「いかなご漁」がおこなわれています。水揚げされた「いかなご」は飛ぶように売れていきます。「いかなご」とは、スズキの仲間の魚です(スズキ目イカナゴ亜目イカナゴ科)。私の生まれた兵庫県の神戸や明石などの地域の家庭では、春になると、この「いかなご」の新子を使った「いかなごの釘煮」をつくっていただくのです。材料は、新鮮な「いかなご」、濃口醤油、砂糖、酒、みりん、生姜。いたって、シンプルな料理です。暖かみを増した風のなかに春の香りを感じ、テレビで相撲の大阪場所を観戦しながらこの「いかなごの釘煮」をいただくと、「ああ春やな~」という気持になってくるのです。

■阪神間の主婦たちは、この季節、「いかなごの釘煮」を自宅で何度も何度も作って、子どもや親せき、そして友人たちにせっせと送り続けます。「いかなごの釘煮」を媒介として、あるいは「いかなごの釘煮」とともに、見えない「何か」が人と人との間を動いていくのです。

孫:「おばあちゃん、今日ね、『イカナゴの釘煮』が届いたよ 。 ありがとう。とっても美味しいよ、幼稚園のお弁当にも入れてもらうの。」

娘:「お母ちゃん、ありがとう。やっぱり、春先はお母ちゃんの『いかなごの釘煮』を食べんとね~」

主婦:「うれしいわ〜」(ジ~~ン「ああ、よかったわ~」と心のなかで思う)

■「いかなごの釘煮」が送られると、送った主婦の皆さんと送られた人たちとの間で、両者の関係が今まで以上に生き生きとしていきます。「贈与」により親子・祖母-孫の関係が、そして友人との関係が「賦活」されていくのです。

■もっとも、このような阪神間の「贈与の文化」は、いわゆる「伝統的」…なものではありません。戦後に生まれたもののようです。当初は、神戸の垂水のあたりから始まったと聞いていますが、現在では、阪神間(神戸から明石のあたり)の主婦の皆さんによって、まるで「年中行事」のように行われています。私の母親なども、今は年老いて無理ですが、かつてはせっせと「いかなごの釘煮」を炊いて送り続けていました。今は、その文化を妻が受け継いでいます。うちの妻は奈良生まれの奈良育ちですが、この季節に「いかなごの釘煮」をつくるようになりました。自宅のある奈良のスーパーでも、最近は「いかなご」が少しだけ売られるようになってきたためです。神戸にいくと、ちょっとしたスーパーでは「いかなごの釘煮」のコーナーがあり、「いかなご」はもちろんのこと、調味料、釘煮を入れるプラスチックの容器、そして宅配の申込書まで、そのコーナーですべてそろうようになっています。さすが、「いかなごの釘煮」発祥の地ですね。

■写真は、うちの妻がfacebookにアップした写真です。美味しそうにできあがっています。私の母親が、やわらかめに炊いていたので、一応、それにあわせて炊いてくれています。これは生姜風味です。ただし、妻は山椒風味の「いかなごの釘煮」もつくってくれます。山椒が好きなもので。こちらは、固めに炊いています。これら2種類の「いかなごの釘煮」は、これから子どもたちの所や、親戚のところに送られる予定です。

篠山ABCマラソン

■「篠山ABCマラソン」大会に出走しました。今シーズン(昨年秋から今年の春にかけて…)2回目のフルマラソンです。今回は、以前から私のランニングコーチ役をお引き受けいただいている職員のH課長、同じく職員のH次長、Sさん、Tさん、そしてSさんやTさんのお仲間のMさん、以上の5名の皆さんと出走しました。といっても、H課長や、SさんやTさんは、長年マラソンやトレイルランに取り組んでこられたアスリート、Aブロックから出走です。Aブロックというのは、ドーンとスタートのピストルの号砲がなってから一番最初にゲートを飛び出すグループです。それに対して、H次長、Mさん、私は、そのずっとあとのDブロックからのスタートでした。ということで、私たちがスタートのゲートをくぐるまでに、号砲からなってから約7.5分もかかりました。

■今シーズン1回目は、昨年の「大阪マラソン」でした。こちらは、30km前から両膝の外側が痛くなる腸脛靭帯炎を発症し、惨憺たる結果になりました。今回は、職員のベテランランナーのOさんにストレッチやテーピングの方法を教えていただき、挑みました。準備をしっかりしていたせいでしょうか、痛みは生じませんでした。ただし、練習不足がたたって、30km過ぎから大幅にペースダウンしてしまいました。

■下の表をご覧ください。これは、10kmごとの時間の記録です。ランニングシューズにICチップをつけて走るので、測定ポイントを通過するたびに記録が送られ、自動的にネットにアップされるのです。この表にあがっているのは、グロスタイムです。4時間53分14秒。スタートのピストルがドーンと鳴ってからのタイムです。実際にスタートのゲートをくぐってからの時間は、ネットタイムといいますが、それは4時間45分51秒でした。

■この表はグロスタイムですから、スタート地点から10kmまでの実際の時間は「0:58:48」(58分48秒)ぐらいになります。スピードにすれば、5:53/km程度でしょうか。10〜20kmでは、「0:59:16」(59分16秒)です。スピードは、5:55/km程度です。だいたい、20kmあたりまでは、ほぼ同じスピードで走り続けています。20から30kmまでは、どんと疲れが出て「1:11:00」(1時間11秒)かかってしまっています。7:06/kmと遅くなっています。問題はここからです。

■30kmの手前からいろいろ困ったことが生じました。まずは空腹。これは血糖値が下がっている証拠です。頭も若干貧血気味になりました。これまでは、走っている途中で何か固形物を口にすることはありませんでしたが、今回は用心のために、ボランティアの皆さんがふるまっておられた「猪鍋」をいただきました。また、沿道で配っておられるキャンディやチョコレート、それからアラレまでも、いただくことにしました。そうしないと倒れてしまうように思ったからです。もちろん、スポーツ用のジェルもウエストポーチに入れて、途中、20kmと30kmで補給してはいるのですが、それでは間に合いませんでした。そもそも空腹になる時点で準備不足なのです。スタート前の食事の取り方、いろいろ難しいです。

■もうひとつは、根本的な問題なのですが、30kmを超えて走るだけの脚力がまだまだ備わっていないということです。30kmからゴールの42.195kmまで12.195kmは「1:36:47」(1時間36分47秒)。かなりのペースダウンです。脚が動かなくなって、たびたび歩いてしまいました。これまで、4回フルマラソンに挑戦して3回完走していますが、最後まで走り続けることができたことは、1度もありません。スピードですが、7:56/kmです。これは、かなりゆっくりのジョギングと同じスピードです。心肺機能も疲れてきっていました。もし、30km以降も、20〜30kmのスピードで走しれたとしたら、タイムは、4時間20分を切っていた…ということになります。まあ、捕らぬ狸の皮算用ではありますが…。

■来シーズン目指して、また頑張ることにします。問題は、ランを生活の一部にどれだけ組み込めるか…ですね。それと、やはり月200km近くは走らないとタイムも縮まらないように思います。月200kmの距離を走るのは、私のばあいは並大抵のことではありません。なかなか辛いところです。

■ところで、大会当日の朝。マラソン仲間のH先生からメールが届いていました。メールを拝読したのは、レースが終ってからでしたが、お返事のメールを書きました。

H先生

脇田です。

今回は、普通の筋肉痛だけで、膝が痛くはなりませんでした。Oさんに教わったテーピングやストレッチのおかげかもしれません。とはいえ、腿、膝、尻、腰、みんな痛いです。コンディションですが、少し寒かったですが、雨も降りませんでした。

タイムは、とりあえず自己記録更新です。でも、もともとの記録が悪すぎるから…。とはいえ、今回は自分なりに納得のいく結果だと思っています。課題は、30kmを過ぎてからのスタミナですね。まったくあきません。グロスでは、4:53:14です。ネットはまだわかりませんが、自分の時計では、4:44でした。ラップですが、10kmが1:6:11、20kmが0:59:16、30kmが1:11:00、残りのゴールまでが1:36:47。30kmを過ぎてからがひどすぎますね。

サブ4は、遠い彼方ですが、走り続けようと思います。

走りながら、マラソンは人を自由にする…と思いました。H先生のマラソン理論でもそうだと思いますけど。(中略)応援、ありがとうございました!

【追記】■正式の記録が発表されました。

順位:4781

ナンバーカード:9663

氏名:脇田 健一

所属:チーム利やん

市町村:奈良県

グロスタイム:04:53:14

ネットタイム:04:45:51

■順位は、5596人中の4781位。「篠山ACマラソン」は、途中の関門が厳しいので、多くの方たちが最後まで完走できません。ニュースによると、参加者は8843人。完走できてよかったです。膝がまたまた故障して、関門に引っかかって、回収されるのかな…と不安でしたので。

【関連リンク】「なんとか完走」『ソラトデンセン』

【追記1】■大会に参加した人たちで、記念写真を撮りたかったのですが、なんだかそのまま解散になってしまいました。皆さん、しょっちゅう、いろんな大会で出走されているので、特に記念写真…なんて感じじゃなかったんですね、きっと。そのかわりに、後日、打ち上げをやることになっています。これは、これで楽しみですね。

【追記2】■大事なことを忘れていました。最後の関門36.3km地点で、バルセロナオリンピック、アトランタオリンピック両大会の女子マラソンメダリストである有森裕子さんがいらっしゃいました。ランナー一人一人に満面の笑顔を向けて、「まだまだ、いけますよ〜!!」と声をかけて、ハイタッチされていました。私もしていただきました。不思議にパワーがわいてきました。

「食育イベント」と「米研基金」

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」では、滋賀県・農林水産部・「食のブランド推進課」の「環境こだわり農業連携PR事業」を受託しています。昨年に引き続き、2年目になります。今日は、この事業に関連する「食育イベント」を、明日、大津市の観音寺にある「みつばち保育園」で開催しました。

■「みつばち保育園」では地産地消や食育に積極的に取り組まれ、給食に北船路産の環境こだわり米こしひかりを使用されています。また、「みつばち保育園」の園児さんたちは、北船路の農事生産法人「福谷の郷」の田んぼで、遠足として田植えや芋掘りの体験をされています。このように「みちばち保育園」は北船路と深い関係をお持ちということから、私たち「北船路米づくり研究会」との間にも良き「ご縁」をつくっていただくことができました。園児さんたちの田植えや芋掘り作業をゼミ生たちがサポートさせていただいたり、園児さんや保護者の皆さんには、毎年開催している農村-都市の交流イベント「かかし祭」にご参加いただいたりしています。

■今回の「食育イベント」では、北船路で生産された野菜を販売するとともに、キャベツスープ(トマト風味の野菜スープ)を提供し、「美味しい野菜」について知っていただくことができました。また、同時に、滋賀県が進めている「環境こだわり農産物」の大切さについても情報を提供させていただきました。この日は、ちょうど園児さんたちの発表会が開催されていました。保護者のみなさん、そして園児さんたちのおじいちゃん・おばあちゃんたちも参加され、私たちの「食育イベント」もにぎわうことになりました。

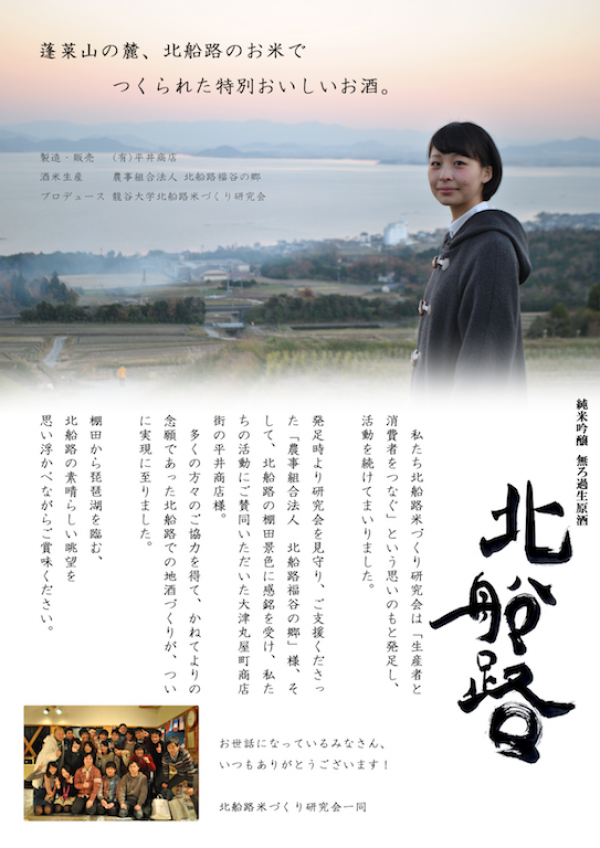

■トップの写真には、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の一升瓶が展示してありますが、これはあくまで活動紹介と宣伝のためにおかせていただきました。当然のことですが、試飲等はおこなっておりません。購入をご希望の方たちに、大津市の丸屋町商店街にある平井商店さんでお買い求めいただくようにお願いをしました。保護者の皆さんにも、ぜひ生原酒「北船路」を楽しんでいただきたいと思います。

■トップの写真には、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の一升瓶が展示してありますが、これはあくまで活動紹介と宣伝のためにおかせていただきました。当然のことですが、試飲等はおこなっておりません。購入をご希望の方たちに、大津市の丸屋町商店街にある平井商店さんでお買い求めいただくようにお願いをしました。保護者の皆さんにも、ぜひ生原酒「北船路」を楽しんでいただきたいと思います。

■とろこで、この「食育イベント」のあと、大津市の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で仕事をしていると、4年生のリーダーMくんが相談にやってきました。「北船路米づくり研究会」の活動費は、わずかな実習費(社会学科のゼミ実習費)と、大津市役所からの助成金、そして滋賀県庁からの事業委託費で賄っています。カツカツの状況です。特に、交通費がばかになりません。それは、現役の学生たちだけでなく、すでに卒業したOB・OGたちも経験してきました。そのような問題を、卒業したOB・OGたちで少しでも支えようと、「米研基金」を創設してくれるというのです。ありがたい話しです。OB・OGの皆さんは、研究会に寄付をすることで米・芋・日本酒が自宅に届くことになる…そのような仕組みです。もちろん、農作業やその他の活動にも参加してくれることが期待されています。これは、昨年の春に卒業した米研2期生のリーダーIくんと現役の米研3期生のリーダーMくんとが相談することのなかから企画されたようです。どのような展開になるのか、楽しみです。

【追記】■今日の「食育イベント」で、指導農家のFさんは、笑顔で「せんせー、私、この米研にかけてもすからね!」とおっしゃいました。ありがたいことです。学生の取り組みが本格化するにつれ、Fさんの村づくりの夢もひろがっていきます。こうやって、学生たちと地域がともに能力と潜在的な可能性を相互に開花させていくこと、それが教育実践のなかでおこってくること…。私が「地域連携型の教育」なかで目指してることのひとつは、このようなことなのかもしれません。「みつばち保育園」の園長さんからは、研究会に対する感謝のことば、今後も連携事業を展開していきたいとのご要望をいただきました。頑張って連携していきたいと思います。横につながることで、それぞれの持ち味を活かしつつ、創発的に新しい価値が創造されていく活動。米研の活動が、そのような活動に成長・発展していけばなと思っています。

湯たんぽ

■先日、中津川市に出張したさい、割烹旅館「上見屋」に宿泊しました。交流会で地元の美味しいお酒をいただいたので、部屋にもどってすぐに眠くなり、布団に入りました。すると、なにやら暖かいものがあります。湯たんぽです。懐かしいですね〜。湯たんぽを使って眠るなんてことは、幼児の時以来ではないかと思います(電気あんかは使っていましたが…)。もっとも、私が幼児のときに使った湯たんぽはブリキ製でした。今は、こういうったプラスチック製が生産されているのですね。この湯たんぽ、なかなか快適でした。最初のうちは、低温やけどをするのではと思うほど熱く、ふとんの隅において眠っていましたが、明け方あたりには、足裏で気持ち良い暖かさを感じる程度までになっていました。

■先日、中津川市に出張したさい、割烹旅館「上見屋」に宿泊しました。交流会で地元の美味しいお酒をいただいたので、部屋にもどってすぐに眠くなり、布団に入りました。すると、なにやら暖かいものがあります。湯たんぽです。懐かしいですね〜。湯たんぽを使って眠るなんてことは、幼児の時以来ではないかと思います(電気あんかは使っていましたが…)。もっとも、私が幼児のときに使った湯たんぽはブリキ製でした。今は、こういうったプラスチック製が生産されているのですね。この湯たんぽ、なかなか快適でした。最初のうちは、低温やけどをするのではと思うほど熱く、ふとんの隅において眠っていましたが、明け方あたりには、足裏で気持ち良い暖かさを感じる程度までになっていました。

■向田邦子の作品だったでしょうか、湯たんぽの中のお湯、朝になるとかなりぬるくなっているので、それで朝の洗面をする…なんと話しがのっていたように記憶しているのですが…。『父の詫び状』だったかな。それはともかく、寒さもゆるみ、少し暖かくなってきましたが、湯たんぽ、自宅でも使ってみたいなと思いました。

韓国出張2日目-韓瑞大学訪問-

■先日、韓国の韓瑞大学を訪問したさいの続きのエントリーをアップしていませんでした。肝心の「大学のお仕事」(正確には大学院のお仕事)の報告を忘れていました。申し訳ありません。以下、元は広報用の原稿です…かたいですね。

■社会学研究科では、現在、「東アジアプロジェクト」を推進しています。このブロジェクとの目的は、日本の社会福祉学の蓄積を生かしつつ、急速に少子高齢化が進む中国や韓国の大学と研究交流を深めながら、社会福祉を担う国際的な人材育成を進めることにあります。

■このことに関連して、2014年2月16日~18日まで、山邊朗子教授、長上深雪教授、そして研究科長である私の3名が韓国の韓瑞大学を訪問しました。韓瑞大学では、咸基善総長と一般協定の締結に関して協議を行いました(トップの写真)。また、金泰燾史教授(国際部長)、人文社会学部老人福祉学科の教員の皆さんとも、韓瑞大学人文社会学部から本学社会学研究科への留学に関して協議を行いました。今後は、すみやかに大学間の一般協定を締結し、人文社会学部の卒業生を本学社会学研究科に留学生として受け入れるための、推薦入学制度に関する協定を締結することで合意しました。

■韓瑞大学は、1992年に創設された新しい大学ですが、人文社会学部、理学部、工学部、航空学部、芸術学部、健康科学部の6学部がある他、修士課程27コース、博士課程10コース、4つの専門職大学院を有する総合大学です。「東アジアプロジェクト」を通じて、すでに3名の卒業生が本学社会学研究科に進学し、そのうち1名は、今年度末に博士号の学位が授与されることが決定しています。そのようなこともあり、韓瑞大学は、今後「東アジアプロジェクト」の韓国における一拠点となることが期待されています。

■韓瑞大学は、1992年に創設された新しい大学ですが、人文社会学部、理学部、工学部、航空学部、芸術学部、健康科学部の6学部がある他、修士課程27コース、博士課程10コース、4つの専門職大学院を有する総合大学です。「東アジアプロジェクト」を通じて、すでに3名の卒業生が本学社会学研究科に進学し、そのうち1名は、今年度末に博士号の学位が授与されることが決定しています。そのようなこともあり、韓瑞大学は、今後「東アジアプロジェクト」の韓国における一拠点となることが期待されています。

■協議後は、韓瑞大学のご好意により、ソンナム保育園(日本の児童養護施設にあたる)、韓瑞大学付属韓瑞老人療養園(老人ホーム)、そして瑞東(ソドン)小学校障害児学級を視察することができました。それぞれの施設では、山邊教授と長上教授を中心に、韓国の福祉現場における課題等についてのヒアリングが行われました。今回の訪韓では、「東アジアプロジェクト」のみならず、龍谷大学が第5次長期計画に掲げる「教育の国際化の推進」に向けても、大変有意義な交流がなされました。下の方の写真家。右はソンナム保育園、下左は韓瑞大学付属韓瑞老人療養園、下右は瑞東(ソドン)小学校障害児学級です。

【追記】■関連エントリー

韓国出張

韓国出張1日目-ソウルに到着-

韓国出張3日目-瑞山市の市場-

町家でお酒を楽しもうNo.20「灘と伏見」

■昨日の午前中は、「滋賀県生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」という滋賀県庁自然保護課の会議に出席しました。国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。もっとも生物多様性そのものの専門家ではないので、さてさて…どうしたものか…とも思っていたのですが、旧知の皆さんが委員として出席されていたので、ざっくばらんにお話しをさせてもらいました。とても議論が盛り上りました(…と思います)。楽しい議論になったわけですが、問題はこれをどうまとめていくのかです。

■昨日の午前中は、「滋賀県生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」という滋賀県庁自然保護課の会議に出席しました。国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。もっとも生物多様性そのものの専門家ではないので、さてさて…どうしたものか…とも思っていたのですが、旧知の皆さんが委員として出席されていたので、ざっくばらんにお話しをさせてもらいました。とても議論が盛り上りました(…と思います)。楽しい議論になったわけですが、問題はこれをどうまとめていくのかです。

■専門家会議に先立ち、複数のテーマ部会にわかれたワーキンググループがたちあげられ、様々な職業の人びとが生物多様性に関して議論をされています。みなさん、それぞれに大切なご意見を述べられ、有益な議論をなさっています。それらの議論をもとに、滋賀らしい・滋賀ならではの「生物多様性地域戦略」を策定していくことになります。おもしろい展開になりそうです。

■午後から、というよりも夕方からは、2つめの会議 がありました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」が滋賀県から受託した研究「明日の滋賀を展望する調査」の会議です。人口が減少し、少子高齢化が一層進む30年後にむけて、社会をどのようにデザインしていけばよいのか…そのあたりの見通しをつけることが今回の調査の目的です。いったいどういうふうに議論の成果をまとめるのか…と不安だったのですが、昨日は報告書の全体像といいますか、構成や骨格が見えてきたので、自分の分担分(滋賀の農業・農村・食料に関すること)の位置づけがはっきりしました。なんとか書けそうです。現状の課題を明らかにするために適切な統計データ集めなくてはいけませんが、事務局にサポートしていただけるとのこと、少し安心しました。

■夕方の会議を終えたあとは、京都の西陣に移動しました。西陣にある「京都リサーチパーク町家スタジオ」で、「町家でお酒を楽しもう」という第20回目のイベントが開催されたからです。facebookを通して知り合ったKさんからのお誘いを受けて初めて参加しました。この日は、伏見の酒と灘の酒を比較して楽しむという、日本酒好きにはたまらない企画でした。例によって、いろいろん方たちとお話しができました。

■この日本酒の会、facebookの奈良人脈を通じて知り合ったKさん(食や農に関する活動をされています)と、神戸大学日本酒サークル正宗会の皆さんが企画されているものです。おもしろいですね〜。老若男女、たくさんの方が集まっておられました。だいたい月1回の開催らしいですが、20回も続いているだけのことはあります。大満足の企画です。この日は、灘と伏見の酒があわせて8種類ほど集まっていました。4種類くらいめあたりまでは、お隣の方たちと酒の味についていろいろ語りあってメモをとったりしていたのですが(会では、そういう楽しみ方を勧めておられます)、だんだん気持ちよくなって呑んでおしゃべりをしている…だけになりました。まあ、これもまた良しです。

■ところで、大学に日本酒サークルってのがあるんですね。若い人がこのようなサークルを結成するというのが、素晴らしいと思いました。感激だな〜。自己紹介を1人ずつおこないましたが、私は、ゼミの「北船路米づくり研究会」でプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の紹介もさせていただきました。多くの皆さんに関心をもっていただきました。このなかに、龍谷大学大学院政策学研究科の院生の方がおられて、「龍大でも日本酒サークルを結成するから部長(顧問)になってください」といわれました。一瞬、驚きましたが、「はい、喜んで!!」ですね。さあて、この話しも、どんな展開になるのかな。これまた、楽しみです。

ビデオレター

■社会学部の「大津エンバワねっと」コースのカリキュラムが、2014年度入学生からかわります。大きな変更点は、コースの履修が1セメスター目から始まることになることです(半期前倒しになります)。したがいまして、「大津エンパワねっとコース」は、1・2年生のときに履修するコースになります(現在は、1年生後期から3年生前期)。

■社会学部の「大津エンバワねっと」コースのカリキュラムが、2014年度入学生からかわります。大きな変更点は、コースの履修が1セメスター目から始まることになることです(半期前倒しになります)。したがいまして、「大津エンパワねっとコース」は、1・2年生のときに履修するコースになります(現在は、1年生後期から3年生前期)。

■この大きな変更にともない、コースのなかにもうけられた授業、「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅰ」の内容もより充実させていくことになりました。地域連携教育プログラムである「大津エンパワねっと」の特徴、地域の皆さんとの協働で取り組むという特徴を、さらに「特別講義Ⅰ」でも深めていこうと、授業のコンテンツを地域の方と一緒に、段階的に深めていくことにしています。今回は、地域の皆さんには、新入生である1年生向けのメッセージを語っていただくことにしました。といっても、たくさんの地域の皆さんに一度に大学にお越しいただくことはもなかなか難しいことから、ビデオレターという方で新入生に、地域の皆さんのメッセージを届けることにしました。

■写真は、「大津エンパワねっと」を担当してるK先生のゼミ生たちが、中央地区自治連合会長のAさんのビデオレターを撮影しているところです。K先生のゼミ生のうち1人は、「大津エンパワねっと」を修了しています。現在履修している学生たちの先輩になるわけですね。このお2人、3年生で就職活動でお忙しいわけなんですが、このようなビデオレター作成の仕事を引き受けてくださいました。もう1人の女子学生がリクルートスーツを着ておられるのは、そういうわけなのです。

■「大津エンパワねっと」のフィールドは、「中央地区」(中央学区を中心とした中心市街地)と「瀬田東学区」です。そこにお住まいの皆さん、なかでも「大津エンパワねっと」で学生たちのご指導をいただいている皆さんのビデオレターを撮影させていただくことになります。このようなビデオレターの撮影が短期間でできるのは、上記のようなK先生のゼミ生の皆さんのご協力とともに、地域の皆さんと「大津エンパワねっと」との関係が、大変成熟したものになってきたからなのではないか…と思っています。地域の皆さん、ありがとうございます。

【追記】■昨日は、大津の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で、地域のリーダーの皆さんとの協議の場である「大津エンパワねっとを進める会」が開催されました。現在、中央地区で活動に取り組んでいる学生グループに関して、様々なアドバイスをいただくことができました。会議のあと、私のゼミ生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のご紹介をさせていただくとともに、試飲をしていただきました。大変、好評でした。3月からは清酒も発売になりますが、お酒好きの中央地区の皆様には、ぜひ平井商店さんで「北船路」をお買い求めいただければと思っています。よろしくお願いいたします。

「大津エンパワねっと」のオリエンテーション

■大学は春期休暇中です。しかし、今日は、「大津エンパワねっと」コースを履修している学生たちが集合しました。具体的には、コースのなかの「地域エンパワねっとⅡ」を履修するためのオリエンテーションに参加するために集合しました。多くの学生たちが春休みを「満喫」しているなか、エンパワの学生たちは、同時に、4月から始まる「地域エンパワねっとⅡ」の事前準備にも取り組んでいます。、具体的な「課題解決」のためのプロジェクトの企画案を練り、地域の皆さんの協力を得るために、打ち合せを繰り返すことになります。そういう体験が大学在学中にできること、長い眼で見たときに、学生にとっては大変重要な体験なのではないかと思います。頑張ってほしいと思います。

■今日は、こんな話しを学生たちにしました(この通りではありませが…、また実際の話しの一部ですが…)。

エンパワをやっていると、グループの仲間との調整、教員との調整、そして地域の皆さんとの調整…。なかなか、自分の思い通りにならないことが多いでしょう。ただ単に、「自分は頑張っているのに…」といっても通じません。実際、卒業してみればわかりますが、これが社会の現実です。皆さんは、そのような将来の体験を先取りしているのです。そのことも含めての「大津エンパワねっと」なんだ…ということを忘れないでください。多くの皆さんとの調整は大変なこととは思いますが、その経験は、きっと将来、皆さんにとって役立つものになるはずです。頑張ってください。というのも、地域づくりの「幸せ」は、人との関係のなかにあるからです。「俺が俺が…」、「私が私が…」といった主張は、地域づくりの現場では役にたちません(むしろ害がある…)。人の話しに耳を傾ける、人を評価する、人と協力して汗を流す…そういった過程を人びと共有できるところにこそ、地域づくりの「幸せ」はあるのです。昨日、たまたま詩人・吉野弘の「祝婚歌」という詩のことを知りました。結婚式で、しばしば朗読される詩なんだそうです。これは夫婦関係の話しですが、私は地域づくりにもおおいに関係していると思っています。皆さんもぜひこの詩を読んでみてください。