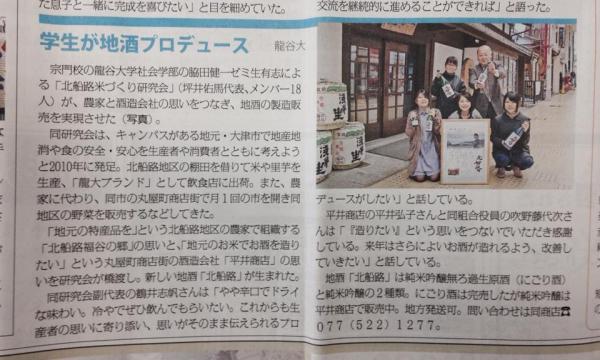

【ゼミ連絡】4年ゼミ・前期の報告の順番

■4年生ゼミの皆さん。連絡です。今日は、前期最初のゼミでした。体調不良や就職活動で欠席する人がいました。欠席の連絡は、もっと早めにきちんとメールで行うようにしてください。欠席の理由もきちんと書くこと。しっかりスケジュール管理、自己管理してくださいね。就職活動であっても、無断欠席はだめです。よろしくお願いいたします。

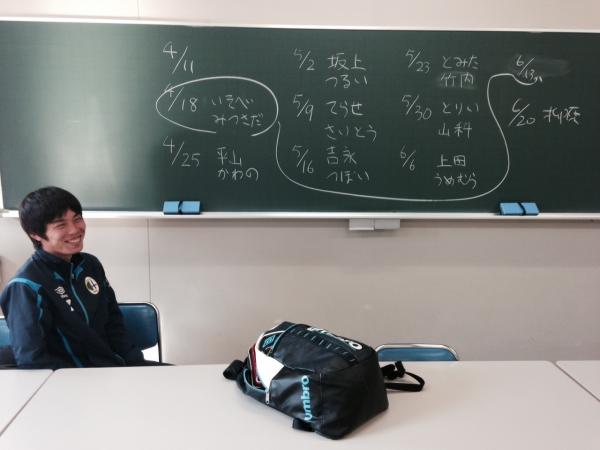

■前期のゼミでの研究報告の順番が決まりました。トップの画像をご覧ください。1回につき、2名報告してもらいます。まだ、調査のフィールドがはっきりせず、卒論のテーマさえもぼやっとしている人が多いわけですが、面談のなかで絞り込んでいきましょう。急いぎましょう。

■就職活動、卒論の調査・研究、忙しいわけですが、「北船路米づくり研究会」のことについても3年生をきちんと指導していってください。

農学部新棟の工事

■2015年開設の龍大農学部の新棟建設現場です。瀬田キャンパスの一番奥にある敷地に建設されています。これから急ピッチで建設されていくのでしょうね。もう、あと1年です。

■2015年開設の龍大農学部の新棟建設現場です。瀬田キャンパスの一番奥にある敷地に建設されています。これから急ピッチで建設されていくのでしょうね。もう、あと1年です。

■農学部の設置準備に関しては、3年間ほど関連会議に委員として出席してきました。私は傍らからみているだけで実務はしていませんが、新しい学部を開設するということがどれだけ大変なことなのか、よくわかりました。新学部の開設にあたっては、まずは文部科学省の設置認可をパスしなければなりません。私自身は、農学部の地域連携がどう展開していくのか、そのあたりのところまで見届けたかったのですが、時間切れとなりました。

■その点については、この春から赴任されてくる新しい教員の先生方にお任せするしかありません。滋賀県や県内の自治体が、新しくできる農学部に何を期待しているのか、そのあたりを十分に汲み取っていただき、学部を超えてキャンパスとして連携しながら、地域連携活動を展開していっていただければと思います。

「地域エンパワねっとⅡ」の授業が始まりました。

■今日から龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅡ」の授業が始まりました。今日は、事務的な連絡と、学生たちのディスカッションが中心になりました。全部で9チームあるのですが、チームをシャッフルして、異なるチームのメンバーからなるテーブルをつくり、お互い、春期休暇中にどんな取組をしてきたのかをまずは報告し確認しあいました。そのあとは、チームのミーティングを行い、「地域エンパワねっとⅡ」の今後の予定について報告してもらいました。

■気がかりなというか、イライラしてしまうことは、私からみるとあまりにものんびりしすぎていること…でしょうか。限られた時間、限られたチャンス、限られた資源(地域資源、関係資源…)を頭のなかに入れながら、プロジェクトをどのように進捗させていくことができるのか、「本気になって」考える必要があります。「学生だから…」という甘えがどこかにあると、うまくいきません。しっかり責任感をもって取り組んでほしいと思います。私からは、学生の皆さんにいろいろ伝えたいことがあるのですが、たまたま少し前のことになりますが、「大津エンパワねっと」の報告書の原稿を執筆したので、それをここにアップしておきます

「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」に取り組んでいる、ほとんどの学生の皆さんが、戸惑っているに違いない。チームの仲間との調整、教員との調整、そして地域の皆さんとの調整に戸惑うのだ。単なる相談や協議のための日程や時間の調整ということだけでない。チームの他のメンバーとの考え方のズレ、地域の方たちのニーズと自分たちの思いとのズレ、そのようなズレにどう対処していくのかということも、その調整に含まれる。担当している教員は4人いるが、それぞれに固有の考え方がある。当然のことなだが、同じことを質問しても、教員のアドバイスの仕方にはズレがあるだろう。「地域づくり」に正解はないのだから。

簡単にいかない。自分の思い通りにはいかないのだ。しかし、「自分はこれだけ頑張っているのに…」と思っても状況は変わらない。そんな、ある意味「自分勝手」な思いは通じない。実際、卒業してみればすぐにわかることなのだが、これが「社会の現実」なのだ。履修している学生の皆さんは、そのような将来の体験を先取りしているのだ。そのことも含めての「大津エンパワねっと」なんだ…ということを忘れないで欲しい。これまでは、学校という制度や組織のなかで、個人の努力がストレートに評価されてきた。しかし、「地域エンパワねっと」は違う。チームの力、地域との調整力、他者との関係をうまく調整できることが重要なのだ。

異なる考え方の人たちとの調整はとても大変なことだ。しかし、そのような経験は、きっと将来、学生の皆さんにとって役立つ経験になるはずだ。頑張ってほしい。というのも、地域づくりの「幸せ」は、人との関係のなかにあるからだ。「俺が俺が…」、「私が私が…」といった主張は、地域づくりの現場では役にたたない(むしろ害がある…)。人の話しに耳を傾ける、人を評価する、人と協力して汗を流す…そういった過程を人びとと共有できるところにこそ、地域づくりの「幸せ」はあるのだ。

京都のラーメン(2)新福菜館

■今年の2月4日は、京都のラーメン店「ますたに」に関するエントリーでした。背脂が特徴のラーメンを楽しませてもらったときのものです。今日も、昼近くに京都駅を通過するさいに頭のなかに「ラーメン」が浮かんできました。前回は、京都駅ビルにある伊勢丹の「拉麺小路」に出店されている「ますたに」にいきましたが、今日は、駅の近くにある「新福菜館」です。私がいったときは、まだ11時半頃でしたが、すでに行列が少しできかけていました。こちらも「ますたに」と並んで大変有名なお店です。

■今年の2月4日は、京都のラーメン店「ますたに」に関するエントリーでした。背脂が特徴のラーメンを楽しませてもらったときのものです。今日も、昼近くに京都駅を通過するさいに頭のなかに「ラーメン」が浮かんできました。前回は、京都駅ビルにある伊勢丹の「拉麺小路」に出店されている「ますたに」にいきましたが、今日は、駅の近くにある「新福菜館」です。私がいったときは、まだ11時半頃でしたが、すでに行列が少しできかけていました。こちらも「ますたに」と並んで大変有名なお店です。

■こちらのラーメン=中華そばの特徴は、なんといっても黒いスープ。いっけん塩分が強そうですが、そんなふうにはあまり感じません。この味は存在感があります。麺は太め(中太ストレート)、チャーシューはほどよい固さ(柔らかすぎることもなく…味もよし)。今回オーダーしたのは、メンマいりです。お店では「竹入り中華そば」という名前だったと思います。京都を代表するお店のひとつだけのことはありますね。満足のいく昼食になりました。

■並サイズの中華そばだけでけっこうな量があるので、食べたいけれど食べられないものがあります。それはここの焼き飯です。焼き飯も黒いのです。おそらくは、中華そばのスープを使って味付けてしているのでしょう。これもチャレンジしてみたいのですが、並でも中華そばを食べると胃袋にスペースがなくなります。次回は、中華そばの「小」を頼んで、それと焼き飯を組み合わせてみようと思います。

春のキャンパス

■昨日から2014年度の授業が始まりました。キャンパスは「新学期」のムードでいっぱいです。とくに、昼休みはあちこちでサークルの勧誘活動が行われています。写真は、研究室のある2号館3階の廊下の窓から、iPhone5を持って腕をぐっと伸ばして撮ったものです。窓からは、この風景はみえません。ということで、写真は少し傾いています。また、2号館の壁面が写ってしまっています。ここは「樹心館」前です。演舞をしているのは、ヨサコイサークル「華舞龍」です。私はヨサコイのことはよくわかりませんが、彼ら・彼女らの練習風景をいつもカッコイイな〜と思いながら拝見しています。おそらく、多くの学生の皆さんも同じ気持ちなのでしょうね。

■ところで「樹心館」ですが、龍谷大学の広報誌「龍谷」No.70で、この建物について以下のように説明されています。

明治期の擬洋風建築の趣を今に伝える建物として、大宮学舎本館と双璧をなす樹心館。朝の勤行や親鸞聖人ご生誕法要など、「建学の精神」を具現化するための大切な施設である。この礼拝堂は、「瀬田学舎に礼拝施設を」という校友の願いなくしては誕生しなかった。

樹心館は、もとは1885年大阪南警察署の庁舎として建てられた。民間へ払い下げとなった際、大阪の門徒、竹田由松氏が購入。本山へ寄付し、1908(明治41)年、工費約3万円をかけ本学の図書館として生まれ変わる。1936(昭和11)年、蔵書や学生数の増加により現在の大宮図書館が完成すると、学友会事務所に用途を転換。その後、西本願寺宗務所の役割を果たすべく移築され、約40年もの間、通称グリーンハウスとして親しまれることとなる。

グリーンハウスが再び本学に甦るきっかけとなったのが、瀬田学舎の開設である。新しい学舎の誕生に伴い、礼拝堂建設を望む卒業生の声が高まり、建築物にこの建物を再利用する意見が浮上したのである。学舎の足跡を残す建物の再生は新学舎にふさわしく、誰もが納得し共感したことだろう。本願寺との交渉においても、無償譲渡という格別のご配慮をいただき、解体移築が実現。その名を「樹心館」と改め、1994年春、落成を迎えたのである。

校友の絶えまない努力により、完成をみた樹心館。殊に、校友会を中心とした募金活動は、1986年10月から1993年3月までの間に、約1億2千万円を集めた。礼拝堂建築に託された校友の大志は、樹心館とともに、そびえ立つ大樹のごとく学舎の繁栄を支え、同窓の学生達を見守り続けていくことだろう。

たまり場

■写真の場所で、冬のあいだ、ずっと工事をしていたのですが、何ができあがるのかわかっていませんでした。少し暖かくなってきて、やっとわかりました。おそらく、私がわかっていないだけで、きちんと工事の目的等については全学に告知してあったのでしょうね。出来上がったのは、学生たちが昼食をとったり談笑したりできるテラスです。すばらしい!!

■瀬田キャンパスは、大津市の瀬田丘陵の森のなかにあります。「自然が豊かで素敵ですね〜」という意見がある一方で、若い学生の皆さんからすれば、キャンパスのまわりに何もない…ということになります。私たちの世代だと、大学のキャンパスってのは、まわりに喫茶店や食堂なんかがたくさんあって、そこで友だちと意味もなくウダウダおしゃべりしたりするものなのだ…という思いがあるのですが、瀬田キャンバスではそれができません。瀬田キャンパスで働くようになって11年目になります。ずっとそのような場所が「もっともっと」あればなあと思っていましたが、この写真のテラスができて少しだけですが改善されたかもしれません。

■大学には、「意味もなく」、学生たちがうだうだ「たまる」ことのできる「場所」が、いろいろ必要だと思います。しかも手続きとか必要なく、簡単に、手軽に利用できる「場所」が必要なのです。そのような「場所」が、学生同士の「素敵な関係」をつくりだすと思うのです。建築家の延藤安弘先生は、まちづくりの観点から、「まちの縁側」が街中のあちこちに必要だとおっしゃっています。同じような意味で、大学にも「大学の縁側」が必要なのだと思います。「あそこにいけば、誰か友達や知り合いがいるんじゃないのか」と期待させる場所です。現在、そのような場所は、たとえば1号館の噴水の周りということになります(瀬田キャンパスのことをご存知ない方にはきちんと説明できなくて申し訳ないのですが…)。そういう「場所」が、もっともっと必要なのです。

■とりあえず、こういう「場所」が増えたこと、おおいに評価できるのではないかと思います。

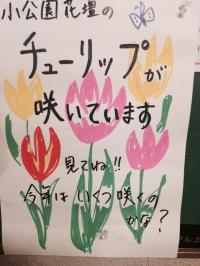

チューリップのポスター

■自宅のマンションは、奈良にあります。奈良から滋賀県大津のキャンパスまで通勤しています。遠距離通勤者です。さて、昨晩、自宅マンションに戻ると、入り口付近にある掲示板にこんな手作りのポスターが張ってありました。「チューリップが咲いています 視てね!! 今年はいくつ咲くのかな?」。うちマンションには、小さな公園かあり、その公園に小さな花壇があります。いったいどうして、こんなチューリップが咲いているのか…。女性を中心としたボランティアグループが花壇のお世話をされているのです。このことについては、昨年の以下のエントリーをご覧いただければと思います。

■自宅のマンションは、奈良にあります。奈良から滋賀県大津のキャンパスまで通勤しています。遠距離通勤者です。さて、昨晩、自宅マンションに戻ると、入り口付近にある掲示板にこんな手作りのポスターが張ってありました。「チューリップが咲いています 視てね!! 今年はいくつ咲くのかな?」。うちマンションには、小さな公園かあり、その公園に小さな花壇があります。いったいどうして、こんなチューリップが咲いているのか…。女性を中心としたボランティアグループが花壇のお世話をされているのです。このことについては、昨年の以下のエントリーをご覧いただければと思います。

■ボランティアグループの皆さん自身が楽しみながら、マンションにお住まいの他の皆さんにも楽しんでもらおうとされていることが素敵だなと思います。私は、残念ながら参加できませんがしたが、この花壇のある小公園に植えられているしだれ桜の花見会も行われました。

研究室の大掃除

■昨日は、午後2時から、大学院社会学研究科の執行部会議、それから教務課長や担当課員との打ち合せで暗くなるまでかかりました。新年度ということもあり、教務課の皆さんは、いろいろ複数の業務をかけもちされていましたので、打ち合せもなかなか進まず…という感じでした。私自身は、後の予定がなかったので、結果として時間をかけてじっくり相談できたのでよかったということもあります。

■昨日は、午後2時から、大学院社会学研究科の執行部会議、それから教務課長や担当課員との打ち合せで暗くなるまでかかりました。新年度ということもあり、教務課の皆さんは、いろいろ複数の業務をかけもちされていましたので、打ち合せもなかなか進まず…という感じでした。私自身は、後の予定がなかったので、結果として時間をかけてじっくり相談できたのでよかったということもあります。

■新年度、明日からは、いよいよ授業が始まります。学会会議、教授会、研究科委員会も開催されます。ということで、気持ちよく仕事をしようと、こんな時期なのですが研究室の大掃除をしました。溜まりに溜まった書籍を書架に整理すること、溜まりに溜まった書類を分別し廃棄処分すること、これだけの作業なんですが…なかなか大変なのです。ここは、思い切って「断捨離」です!! 溜まっていた書籍を書架に配架しました。どいうふうに並べるかで、いろいろ考えてしまいました。時間がかかりました。そのあと、書類をがんがん捨てました。しかし作業が終わったのは夜の20時でした。昼の14時頃からですから、6時間もかかっていますね…トホホ。

■書類は、まだ比較的簡単に捨てることができるのですが、書籍についてはなかなか難しいです。研究室の書架が、そろそろ満杯になってきました。となると、いらない書籍を処分しなければならないのですが、これがなかなか難しい…。書籍の処分は、今日はできませんでしたが、近いうちに断行しなくてはいけません。できるかな…そんな時間があるかな…。

■本日、捨てるために縛った書類の山は、明日、溶解処分にしてもらいます。

【追記】■社会学部の教員の皆様へ。私だけが知らなかったのかもしれませんが、溶解してもらう資料は以下のようにとのことでした。

・クリップとかガチャ玉は外す。ホッチキスはかまわない。

・段ボール箱に入れて、密封する。

・瀬田事務部に電話をして、何時頃に預けにいくと伝える。

・溶解してもらう資料は、1号館の倉庫に。1号館の山側、通路に面したところにある。

・職員の方に鍵をあけてもらい中にいれる。最後に鍵を閉めてもらう。

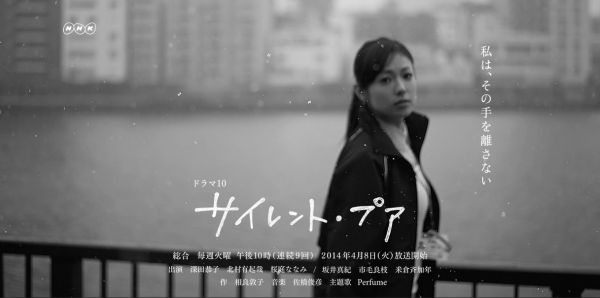

テレビドラマ「サイレント・プア」

■最近、「子どもの貧困」ゃ「介護の貧困」に関連する記事を読むことが増えてきました。今回紹介するのは、NHKのテレビドラマ、女優の深田恭子さんがヒロインのソーシャルワーカー役で登場する「サイレント・プア」です。同僚の先生のfacebookへの投稿で知りました。以下が、公式サイトにある番組紹介です。「声なき貧困」…ということですね。声をあげられない人たちの貧困ですね。今日から始まるドラマですが、知り合いの学生たちにも紹介したいと思います。ソーシャルワーカーという仕事の内容についても、知ることができるのではないかと思います。社会福祉に関心のある高校生にも視てほしいと思います。

■最近、「子どもの貧困」ゃ「介護の貧困」に関連する記事を読むことが増えてきました。今回紹介するのは、NHKのテレビドラマ、女優の深田恭子さんがヒロインのソーシャルワーカー役で登場する「サイレント・プア」です。同僚の先生のfacebookへの投稿で知りました。以下が、公式サイトにある番組紹介です。「声なき貧困」…ということですね。声をあげられない人たちの貧困ですね。今日から始まるドラマですが、知り合いの学生たちにも紹介したいと思います。ソーシャルワーカーという仕事の内容についても、知ることができるのではないかと思います。社会福祉に関心のある高校生にも視てほしいと思います。

サイレント・プア――声なき貧困。いま、そんな「見えない貧しさ」が社会に広がっている。それに立ち向かうべく新たに全国各地に登場したのが、コミュニティ・ソーシャルワーカー(CSW) という仕事だ。

里見涼(深田恭子) は東京下町の社会福祉協議会CSWとして、今日も愛する町を駆けまわる。

涼が出会うのはゴミ屋敷の主、引きこもり、ホームレス、若年性認知症など、懸命に生きながらも現代の社会的孤立の淵に沈んだ人たち。彼らに手を差し伸べ、それぞれの人生にふれていく涼だが、そんな涼自身にも独りで抱え続ける絶望的な孤独があった。

人は何度でも生き直せる――この信念で走り続けた涼がその先に見出したのは、自らが手を差し伸べてきた人や町に支えられ、新たな生へと踏み出す自分自身の姿だった。

■こちらは、「女性の貧困」に関する動画です。単身女性の3人に1人が貧困に陥っており、税金を引いた年間所得が112万円未満の人たちが増えているというのです。そういう女性たちは、誰にも相談できず(声をあげられず)孤立感を深めている…そのように解説されています。動画をご覧ください。

【追記】■ドラマということもあり、ソーシャルワーカーの当事者からすると、いろいろ意見はあるでしょうね。たぶん。CSWを、硬直したシステムと戦うヒロインやヒーローのように描きすぎているかな…とは思います。現実のCSWの仕事は、こんな感じではないだろうな〜…と素人でも思います。学園ドラマを視て、学校の先生が「違うよ…」というのや、刑事ドラマを視て、警官が「違うよ…」というのと同じかな。でも、来週もたぶん視ると思います。それにしても、米倉斉加年さんも、香川京子さんも、こういう年齢になっておられるのですね。米倉さんは80歳、香川さんは83歳?。であれば、香川さんは、毎週介護をしている自分の老母よりも年上でいらっしゃる…。驚きました。