阪急そば

■10日間の夏休みをいただき、さっそく「仕事モード」に入っています。来月の韓国での国際会議の原稿、遅れていたましたが、なんとか書き上げ事務局に送りました。「マザーレイクフォーラム」の「びわコミ会議」も無事に終了しました。ということで、大学の仕事に戻ってきました。今日は、瀬田キャンパスで「大津エンパワねっと」の6期生の1つのグループ指導をしました。9月に開催される「報告会」でのプレゼンに関する指導です。一度に済ませることができればよいのですが、そういうわけにもいきません。しかし、今週は、明日が甲賀市で調査、明後日から明々後日まで秋田県の八郎湖の視察・調査と、スケジュールが込み入っています。「エンパワ」6期生の皆さん、早くモード全開になって、「報告会」に関して面談をいたしましょう。

■今日は、「エンパワ」チームの指導を終え、教務課で簡単な連絡をしたあと、老母の生活介護をするために、滋賀県から兵庫県まで移動しました。昼食をとる暇もなかったので、こういうときは大阪梅田でインデアンカレーということになるのですが、超遅い昼食だったものですから、ヘビー過ぎるカレーをさけて、駅の構内にある「阪急そば」にしました。昆布そばに卵トッピング。ノルウェー旅行とか、「晴れ」の気分で過ごしてきましたが、この「阪急そば」で完全に日常に戻りました。しかし、関西やのに、なんで「阪急うどん」やないんかな…と、改めてですが、ふと思ってしまいました。そういえば、別の立ち食いの店も「都そば」でしたしたね。

■ということで、調べてみました。wikipediaですけれど。

全国一般的には「そば・うどん」などと表記されており、「そば」と「うどん」が扱われている。富山県のJR高岡駅の「今庄」には、丼に「そば」と「うどん」が一緒に入った「ちゃんぽん」というメニューがある。首都圏では、そばが7-8割を占めているが関西では4-5割とされ、また、同じ関西でも「阪急そば」は6割を占めており、売り上げが伸びないうどん専門店をそば店に転換して軌道に乗った店もあり、「駅の立ち食いはそば」という概念が確立している。

■ここを読むかぎり、関西でも「そば」は善戦しているのですね〜。驚きました。まあ、そうい私が、「立ち食い」では、いつも「そば」をいただいています。なるほど〜…です。

■ところで、このことをfacebookに投稿したところ、学生時代の後輩で、東京で銀行員をされている方が、「とろろ昆布入りの立食い蕎麦は東京では見かけないです。関西では各家庭に必ずありますね。かく言う私の単身宅でも常備しております。とろろ昆布にしょうゆを垂らしてお湯を注いで…手抜きの吸い物(^_^;)」というコメントをくれました。そうです、関西の家庭では、確かにとろろ昆布のお吸い物をよくいただきます。「外出してて、夕飯作るの大変やし〜、海苔巻きと稲荷寿司を買うて来たわ。ほんでも、ちょっと寂しいさかい、とろろのお吸いもんとか、しよかー…」みたいなね。確かにね、これは関西の定番です。

だだ茶豆

■「だだ茶豆」の茹でたて。美味しかった。丁寧にひとつずつ、ハサミを入れて、適度な塩味になるようにしてある。

■私は、枝豆が好きだ。それも、茹でたてを食べるのが好きだ。年中食べていたいたが、そういうわけにはいかない。冷凍の枝豆は嫌いなのだ。いつもいく大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターに教わったのだが、春は南の台湾産が輸入され、しだいに産地が北上していくのだそうだ。ちなみに、店にいくと、私のばあい自動的に枝豆が出てくる。

■さて、この「だだ茶豆」なのだが、晩生(おくて)だ。有名な産地は山形県庄内地方。「だだ茶」=「だだちゃ」とは、「おやじさん」という意味らしい。そうか、おっさんの枝豆なのだ。おっさんの豆なのだが、加齢臭ではなくポップコーンのような香ばしい独特の香りがする。おっさんの豆なので、毛が茶色っぽく見栄えもぷりぷりした枝豆とは違う。けして美味しそうにはみえない。でも、おっさんの豆は味があるのだ。

■秋になると、丹波篠山産の黒豆が美味しくなる。こちらも、見た目は悪い。「顔色の悪い枝豆」にしか見えない。しかし、美味しいのだ。今年の生育状況はどうだろうか。雨や台風の被害は、どうなのだろうか。

シュールストレミング

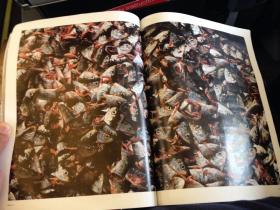

■ノルウェー旅行では、8月14日からフィヨルドに奥にある町、フロムに到着。15日にはフロムからフィヨルド観光をしながらベルゲンに移動しました。17日はベルゲンからオスロまではノルウェー航空で移動しました。写真は、その機内誌に掲載されていた記事です。ニシンの塩漬けを発酵させたシュールストレミングというスウェーデンの缶詰・発酵食の記事です。以下は、この発酵食のwikipediaの解説です。おもわず、iPhone5で撮ってしまいました。

■この解説によれば、臭いの強さを数値化すると、このシュールストレミングは日本の「くさや」の6倍以上の臭いのきつさがあるようです。ちなみに、「鮒寿司」の香りの強さの2.6倍が「くさや」の臭いなのだそうです(香りと臭いは、意味が少し違います。私にとっては、鮒寿司の香りは素敵な香りですから)。ということで、シュールストレミングの臭いの強さを計算上で想像できますね。

■しかし、世界で一番臭いのきついこの発酵食も、タマネギやジャガイモなんかと一緒に食べると、それなりに美味しく食べられるのだそうです。こちらの動画をご覧になれば、そのことがわかります。

シークヮーサー

■シークヮーサーは、琉球諸島や台湾の柑橘類です。調べてみると、「シー」は酸っぱいという意味、「クヮーサー」は食べさせるという意味なのだそうですね。そのシークヮーサーが、いつもの店、大津駅前の居酒屋「利やん」に送られてきました。この店でかつて働いていた方が、現在は、沖縄県の石垣島にお住んでおられるのですが、こうやって毎年シークヮーサーを送ってくださるのです。ということで、私もお相伴させていただきました。

■シークヮーサーは、琉球諸島や台湾の柑橘類です。調べてみると、「シー」は酸っぱいという意味、「クヮーサー」は食べさせるという意味なのだそうですね。そのシークヮーサーが、いつもの店、大津駅前の居酒屋「利やん」に送られてきました。この店でかつて働いていた方が、現在は、沖縄県の石垣島にお住んでおられるのですが、こうやって毎年シークヮーサーを送ってくださるのです。ということで、私もお相伴させていただきました。

■今回驚いたのは、シークヮーサーの絞り方でした。まず、シークヮーサーのお尻に爪楊枝を刺します。そして、オンザロックの焼酎のグラスの上で、親指と人差し指で挟み思いきりシークワーサーを絞るのです。かなり力がいります。シークヮーサーには種が多いので、他の柑橘類のようにカットせずに、こうやって果汁を絞るのだそうです。すると、爪楊枝であいた小さな穴からシークヮーサーの果汁が爪楊枝を伝わってグラスに入るのです。

■今回の焼酎は芋焼酎でした。シークヮーサーが入ると、芋の風味が消えてしまいます。私は芋焼酎が好きなものですから、なんだか、ちょっともったいない…という気もします。おそらくは、通常は、泡盛でこういうふうにして飲まれているのかなと思います。現在のように洗練された味になった芋焼酎ではなく、昔ながらの香りの焼酎のばあいは、そのような香りをマイルドにして美味しくいただけるのではないかと思います。

■ところで、今日の話しになりますが、焼酎とゴーヤの組み合わせを知りました。そうです、ゴーヤチャンプルのあのゴーヤです。ゴーヤを擂り下ろして韓国の焼酎である眞露で割って飲むのだそうです。オンザロックです。そのさい、レモンを入れるのがコツなのだそうです。これもなんだか体によさそうですね。やってみる価値がありそうです。

大津の街中で

■今週の水曜日の出来事です。午前中、1限に担当している「地域社会論」の講義がありました。そのあと、すぐに大津の街中にある町家キャンパス「龍龍」に移動し、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関して、今日は東京からゲストをお招きして 、プロジェクトリーダーの奥田さん(京大生態研の)と一緒に研究会議を持ちました。今後の宍道湖の共同研究に関しての議論です。私たちの研究プロジェクトの柱となるフィールドは、琵琶湖に流入する野洲川とフィリピンのラグナ湖ですが、これらの流域と比較するために、国内において複数の湖沼の研究や実践と連携していくことにしています。今回、宍道湖における共同研究については、無理をせず、サイエンスの技術的なところでのみ協力していくことになりました。プロジェクトは、少しずつ前進しています。

■町家キャンパス「龍龍」でのプロジェクト研究会議の後、引き続き龍龍で「大津エンパワねっと」の会議を開催しました。学生たちがお世話になっている地域の皆さんと月1回の「大津エンパワねっとを進める会」です。会議のあとは、「進める会」のAさん(大津の町家を考える会)のお誘いを受け、2人で一緒に大津駅前の居酒屋「利やん」に立ち寄ることにしました。店にはいってしばらくすると、市内の企業にお勤めのご常連が来店されました。そして、わざわざ部下を呼び出してくださったのです。社会学部卒のNaさん。「大津エンパワねっと」1期生です。現在は6期生が活躍していますから、ちょっと大げさかもしれませんが、現役の後輩たちからすれば、大先輩ということになるのかもしれません。私は、Naさんが1年生のときに「社会学入門演習」でも指導していました。そのことを、Naさんから聞いてやっと思い出したのでした(その時は、奈良の伝統的建造物群保存地区を訪問した)。現在のエンパワ生をご指導いただいているAさんも話しに加わり、1期生当時のエンパワの活動のことで盛り上がりました。卒業生との出会いは楽しいですね。ぜひ、現役生の報告会に遊びに来ていただきたいと思います。

■Naさん以外にも、久しぶりに「利やん」でお会いした方がおられました。滋賀県庁で水産の職員をしているNiさん。私よりも4つほど若い。水産課の同僚の皆さんと「利やん」に来られていました。Niさんとは、琵琶湖博物館開設準備室で同僚として一緒に働いていたのです。再会を大いに喜んでくれた。昭和の香り満載、おじさんのたまり場、大津駅前の素敵な居酒屋「利やん」ですが、恐るべし「利やん」でもあります。

寿司

■私は、「介護世代」です。同世代が集まれば、必ずといってよいほど、親の介護の話しになります。私も生活の介護をしている母親がいます。日々の生活に関しては、介護保険を使ってヘルパーさんにに介護していただいていますが、私自身も、母親の家に週に1回通っています。片道2時間15分程度ですので、遠距離介護とまではいきませんね。中距離?!介護ぐらいでしょうか。前回は先週の日曜日でした。妻も一緒に来てくれました。しかも、先週は、息子の方からも連絡があり、息子も一緒に来てくれました。母親は、孫(=息子)といろいろ話しができて満足したようでした。時間をきちんと確保して自分の祖母と話しをしておくことは、息子にとっても大切な経験かなと思っています。

■私は、「介護世代」です。同世代が集まれば、必ずといってよいほど、親の介護の話しになります。私も生活の介護をしている母親がいます。日々の生活に関しては、介護保険を使ってヘルパーさんにに介護していただいていますが、私自身も、母親の家に週に1回通っています。片道2時間15分程度ですので、遠距離介護とまではいきませんね。中距離?!介護ぐらいでしょうか。前回は先週の日曜日でした。妻も一緒に来てくれました。しかも、先週は、息子の方からも連絡があり、息子も一緒に来てくれました。母親は、孫(=息子)といろいろ話しができて満足したようでした。時間をきちんと確保して自分の祖母と話しをしておくことは、息子にとっても大切な経験かなと思っています。

■ところで、母親の世話を済ませ、息子の自宅に行くことになりました。息子は、今年の4月から社会人になりました。職場に近い大阪の街中にあるワンルームマンションで暮らしています。驚きましたが、周りも独身者向けのワンルームマンションばかり。私としては、ちょっと殺伐した風景です。今回は、妻が「ぜひ見学したい」と希望したことで、夫婦で「瞬間」訪問することになりましたが、室内は、私が想像していたよりもずっとちゃんと暮らしている雰囲気でした。ついこの前まで、雅な京都で大学院生をしていたので、この風景は辛くないかと思いましたが、騒音以外は、それほど苦にはなっていないようでした。仕事に慣れるのに必死…ということなんでしょうね。

■その「自宅見学」をさせてもらったあと、夫婦&息子の3人で梅田の寿司屋に行きました。ここは、私が大学院の博士後期課程のときに、妻と時々行った寿司屋です。妻のボーナスが出たときに、いつもおごってもらっていた寿司屋です。人生で初めて「おどり」をいただいたのも、この梅田の寿司屋でした。ひさしぶりに寿司をいただきながら、新社会人の息子の仕事の様子など、いろいろ聞かせてもらいました。ゆったりした時間を過ごすことができました。写真は、平目の握りと富山の日本酒「立山」です。

大津エンパワねっと「Jazzで乾杯」

■日曜日は、エンパワ6期生・チーム「こけし」が、清酒「浅茅生」の銘柄で知られる「平井商店」さんとの共催、Jazzバー「パーンの笛」さんと「大津ジャズフェスティバル実行委員会」さんの協力により、まちづくりカフェ「Jazzで乾杯」を開催しました。「平井商店」さんは万治元年(1658年)創業の老舗です。当日は、「平井商店」さんの蔵見学と日本酒の試飲を行い、そのあとは「大津百町館」で日本酒を楽しみながらJazzのライブと、なんとも贅沢なイベントになったようです。

■私自身は、当日、老母の世話があり行くことができませんでした。しかし、イベント終了後、「大津百町館」(大津の町家を考える会)のNさんからは、以「今日のまちカフェ『ジャズで乾杯』はご予約17名と学生たちの自力で盛会でした。大津ジャズフェスの仲間の演奏よかったです」とのメールをいただきました。また、facebookを通して、「パーンの笛」のKさんからは、「ありがとうございました。ご参加の皆様にOJF(大津ジャズフェスティバル)のこともご理解いただけたようで、ほんとうにありがとうございました。これからも学生のみなさんと一緒に、楽しこと、面白いことやっていきたいです」とコメントをいただきました。こちらこそ、学生がお世話になり、本当にありがとうございました。

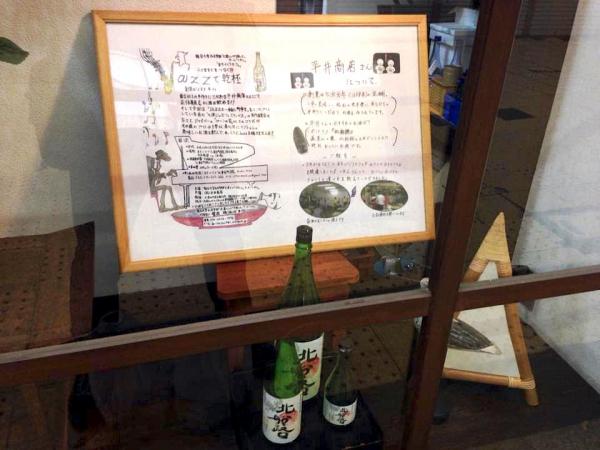

■イベント「Jazzで乾杯」の前日、「平井商店」さんのショーウィンドウには、「こけし」の作成したチラシが展示されていました。その前には、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」がプロデュースさせていただいた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が並んでいました。龍谷大学の学生たち、「平井商店」さんに応援していただいています。ありがとうございます‼︎

【追記】■読売新聞に記事にしていただきました。

きしめん

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、22日(日)、岐阜県の中津川市に出張しました。自宅から京都までは近鉄、京都から名古屋までは新幹線、名古屋から中津川までは特急…というルートです。名古屋で在来線の特急に乗り換えるのときに、あらかじめ計画した通りに、プラットホームにある「立ち食いきしめん屋」さんに入りました。関東は「立ち食い蕎麦」、関西は「立ち食い饂飩」といいますが、やはり「立ち食いきしめん」と余分でしょうか…。

■私自身は、シンプルなきしめんが好きなのですが、この日は、卵を入れてみました。このきしめんのことをfacebookにアップしたところ、新幹線のプラットホームではなくて、在来線のプラットホームにある「立ち食いきしめん」にするべきだとの指摘をいただきました。なんでも、在来線の方は、天ぷらの類いが揚げたてなのだそうです。まあ、今回は、卵だけなので、お許しいただきましょう。

■関西のうどんのお出汁は、旨味がグーンと舌から喉に伝わっていきますが、きしめんのばあいは、それほどではもありません。言い方をかえれば、さっぱりしているというか…。だからでしょうか、鰹節も一緒に??…などと考えながらいただきました。