妹尾河童さんの「ビェンロー」

■約40年ぶりの大寒波の襲来らしいですね。奄美大島でも雪が降っているようです。これは普通ではありません。facebookを通してですが、香港通の日本人の友人からは、「香港郊外で雪が散らついているよ」と香港の動画を教えてもらいました。台湾の方たちの投稿からは、亜熱帯の台湾に雪が降っていることを知りました。台湾では雪が珍しいらしく、積雪のあった山間部に人が押し寄せているようです。信じられない状況ですね。ネットのニュースによれぱ、このような異常寒波の原因は、北極にあるようです。北極上空に巨大な気流の渦が生まれており、これが原因となっているようです。アメリカ東海岸の歴史的大雪と言われる豪雪も、この渦が原因のようです。

■約40年ぶりの大寒波の襲来らしいですね。奄美大島でも雪が降っているようです。これは普通ではありません。facebookを通してですが、香港通の日本人の友人からは、「香港郊外で雪が散らついているよ」と香港の動画を教えてもらいました。台湾の方たちの投稿からは、亜熱帯の台湾に雪が降っていることを知りました。台湾では雪が珍しいらしく、積雪のあった山間部に人が押し寄せているようです。信じられない状況ですね。ネットのニュースによれぱ、このような異常寒波の原因は、北極にあるようです。北極上空に巨大な気流の渦が生まれており、これが原因となっているようです。アメリカ東海岸の歴史的大雪と言われる豪雪も、この渦が原因のようです。

■こんなに寒い冬の晩は、「ピェンロー」がぴったりです。「扁炉」と漢字で書きます。どんな料理かといえば、干し椎茸がまずはポイントになります。今日は、老人健康福祉施設に入所している母親の見舞いと洗濯物の交換のために、兵庫県まで車を飛ばしました。出かける前に、ぬるま湯に干し椎茸の冬子(どんこ)を入れておきました。ちょっと贅沢ではありますが、冬子にこだわった方が良いかと思います。帰宅すると、良い具合に出汁が出ていました。もう一つの大切なポイントは白菜です。「ピェンロー」は冬の甘くなった美味しい白菜をたくさん食べる料理です。軸の部分と葉の部分を分けてカットします。軸の方は、細めにカットします。そして、豚肉と鶏肉と共に、干し椎茸の出汁で、白菜をクタクタになるまで煮込むのです。その際、風味を出すのために入れるのがごま油。これもポイントですね。最後に、春雨を入れて、もう一度ごま油を入れます。まあ、これだけの料理なんですが、とっても美味しいのです。美味しいスープはできるだけ残して、最後に雑炊にします。そのさい、必要なのが、冷たいぺったら漬。大根の麹漬です。これと熱々の雑炊を一緒にいただくのです(今回は、この〆の雑炊の相棒を忘れてしまいました…)。味付けですが、塩と一味だけです。それも、雑炊は別にして、各自で好みの濃さや辛さにします。ちょっと薄いかなという程度の塩味が美味しく食べるためのコツかと思います。

■この「ピェンロー」という料理、広西省の田舎の方(現・広西チワン族自治区)の家庭料理らしいのですが、実際のところ、私は詳しいことを知りません。高校の先輩でもある舞台芸術家の妹尾河童さんが、ご自身の著書の中で紹介してから、全国的に有名になりました。『河童のスケッチブック』という本です。自宅の書架のどこかに入っているはずです(長らく開いていないので、ひょっとしたら家族に捨てられてしまっているかもしれません…嫌だな)。今は文庫本にもなっているはずです。まあ、それはともかく。この本で紹介された「ピェンロー」は、私の印象ですが、あっという間に全国的に知られるようになりました。そして、この「ピェンロー」をさらに有名にしたのが、男性向けの料理雑誌である『dancyu』なのではないかと思います。この雑誌で紹介されてさらに有名になったような気がします(私の印象にしか過ぎませんが…)。こんなことを書いていると、昔、無頼派の小説家である檀一雄の『檀流クッキング』とか、その息子である檀太郎の『新・檀流クッキング』とか、ずいぶん熱心に読んで自分でも実践していたことを思い出しました。私は子どもの頃から料理を作ることが好きです。結婚してから、ずいぶん雑誌の『オレンジページ』で紹介されたレシピに助けてもらいました。さらにいわゆる男料理に関心を向かわせたのが、檀親子の著書なのです。あれっ、最後は、「ピェンロー」とは関係のない話しになってしまいました。

■この「ピェンロー」という料理、広西省の田舎の方(現・広西チワン族自治区)の家庭料理らしいのですが、実際のところ、私は詳しいことを知りません。高校の先輩でもある舞台芸術家の妹尾河童さんが、ご自身の著書の中で紹介してから、全国的に有名になりました。『河童のスケッチブック』という本です。自宅の書架のどこかに入っているはずです(長らく開いていないので、ひょっとしたら家族に捨てられてしまっているかもしれません…嫌だな)。今は文庫本にもなっているはずです。まあ、それはともかく。この本で紹介された「ピェンロー」は、私の印象ですが、あっという間に全国的に知られるようになりました。そして、この「ピェンロー」をさらに有名にしたのが、男性向けの料理雑誌である『dancyu』なのではないかと思います。この雑誌で紹介されてさらに有名になったような気がします(私の印象にしか過ぎませんが…)。こんなことを書いていると、昔、無頼派の小説家である檀一雄の『檀流クッキング』とか、その息子である檀太郎の『新・檀流クッキング』とか、ずいぶん熱心に読んで自分でも実践していたことを思い出しました。私は子どもの頃から料理を作ることが好きです。結婚してから、ずいぶん雑誌の『オレンジページ』で紹介されたレシピに助けてもらいました。さらにいわゆる男料理に関心を向かわせたのが、檀親子の著書なのです。あれっ、最後は、「ピェンロー」とは関係のない話しになってしまいました。

iPhone6 plus の故障

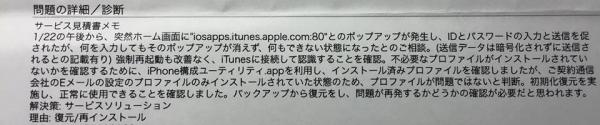

■毎日利用しているiPhone6 plusが、突然、故障してしまいました。自分ではなんともならないし、ネットで情報を探しても解決策が見当たりませんでした。仕方がないので、JRと地下鉄を乗り継いで、急遽、心斎橋のアップルストアまで行ってきました。心斎橋アップルストアのGENIUS BARでは、とても丁寧に対応していただきましたが、スタッフの方も、このようなトラブルは初めて見たとおっしゃっていました。結局、対応策は、復元・再インストールしかないということになりました。どうせ希少な出来事ならば、こんなトラブルではなくて、もっと良いことに当たって欲しいな〜。画像は、その時の見積書。このデータがアップルに保管されルコとになっており、引き続き、トラブル場合は電話で対応していただけることになりました。いやはや…どうなることやら。

第44回「北船路野菜市」

■本日は、第44回「北船路野菜市」が開催されました。5人のゼミ生、指導農家、そして私が参加しました。日本列島に寒波が押し寄せ、その影響で滋賀県では雪が降りました。その影響で、今回は出荷量は少なくなりました。白菜、大根、水菜、壬生菜、白カブ、九条ネギ、サンチュ、里芋、海老芋、餅、大豆…。餅と大豆が若干残りましたが、本日も無事にほぼ完売いたしました。お買い求めいただい皆様、ありがとうございました。このまま順調にいくと、野菜生産の端境期で4月はお休みなので、記念すべき第50回は、8月になります‼︎ 私たちは、消費者の皆様にも、農家と共に地域の「農」を支える側になっていただきたいと考えております。そのために、地域の生産者と消費者をつなぐために活動しています。今後とも、どうかよろしくお願いいたします。第50回の記念にあたっては、いつもとは少し違った雰囲気の野菜市になればと思っています。学生たちに面白いアイデアを出してもらいたいと思います。写真は、学生に送ってもらったものです。

■「北船路野菜市」の後、学生たちは北船路に向かいました。その際、湖西道路の和邇(わに)にある道の駅「妹子の郷」に立ち寄ったようです。この冬に醸された「純米吟醸 無ろ過生原酒 北船路」の写真を送ってきてくれました(写真の撮り方は、いまいち…)。この生原酒、一昨年・昨年ともに大変好評でしたが、今年はさらに良い仕上がりになっているとの評価を、あちこちからいただいています。皆様、道の駅にお立ち寄りの際は、ぜひお買い求めください。今年の酒米は山田錦です。

■過去のエントリーの繰り返しになりますが、少し説明をさせてください。この地酒は、研究会が主催した農村・都市交流イベント「北船路かかし祭」に平井商店の奥様が参加されたさい、「美しい琵琶湖が一望するこの北船路の棚田で、大津の酒米ができたら素敵ね…」という奥様のひとことを、北船路の農家の皆様に研究会がお伝えしたことから誕生しました。農・商・学連携による新しい地酒が誕生することになったのです。今年で3年目になります。研究会では、この日本酒の広報と販売促進に努めています。

■私たちの研究会のメンバーは、私のゼミの学生ですので「社会学部」の学生ということになります。自分たちの力で酒米を生産することもできませんし、日本酒を醸造することもできません。生産や醸造に関する技術と知識がありません。しかし、地域内での連帯や関係をデザインしていくことはできます。それが社会学部の強みかと思います。この瓶のラベルは、ゼミの卒業生が製作しました。「北船路」の文字を書いた学生は日野町役場の職員、龍のイラストを描いた学生はBBCびわ湖放送の社員になりました。全体のデザインを担当した学生は高島市で働いています。みんな元気にしているかな。

“最期のとき”をどう決める~“終末期鎮静”めぐる葛藤~(NHKクローズアップ現代)

▪︎1月19日(火)に放送されたNHKの「クローズアップ現代」のテーマは、「“最期のとき”をどう決める~“終末期鎮静”めぐる葛藤~」でした。強い関心をもっているテーマなのですが、仕事の関係で、この時間帯に家でテレビを視ることができません。しかし、この「クローズアップ現代」の公式サイトでは、すでに放送した内容を、そのまま文字で読むことのできるサービス「放送まるごとチェック!」を提供しています。皆さんも、ぜひ、こちらをまずはお読みください。以下は、番組の紹介文です。

いま、在宅で療養する末期のがん患者に、「終末期鎮静」という新たな医療が静かに広がっている。耐えがたい苦痛を取り除くために鎮静剤で意識を落とし、眠ったまま最期を迎えるというものだ。最新の調査では、在宅で亡くなったがん患者の7人に1人に行われていたことがわかった。自分の意志で、眠ったまま苦しむことなく死を迎える患者。その一方で、遺族の中には、「“終末期鎮静”に同意したことで、患者の人生を終わらせてしまったのではないか」と悩んだり、罪悪感にさいなまれたりする人もいる。自宅で最期を迎えるがん患者が増える中、終末期の医療はどうあるべきか、考える。

▪︎この「放送まるごとチェック!」を通勤電車のなかで読んで、涙が出てきて困りました。番組に登場された末期ガン患者の男性と奥様とのやり取りを読んだときです。ご本人や奥様やご家族も、「終末期鎮静」という選択をして良かったとお考えのようです。しかし、すべての方達がそのように思えるわけではないようです。このような「終末期鎮静」が、「積極的安楽死」とほとんど違わないと考える人もおられるからです。非常に、難しい問題です。医学だけではこのような困難に対応することができません。番組のなかでは、日本在宅ホスピス協会会長であり、医師・僧侶でもある小笠原文雄さんが、次のように述べておられます。

われわれは患者さんにエネルギーの5割ぐらいを、そしてご家族の方にも5割ぐらい、要するに患者さんだけでなくて、家族がお疲れになると、患者さんも疲れた家族の顔を見たくないもんですから、どんどん痛みも悪くなってしまいますので、どうしてもよくない負の連鎖が始まってしまいますから、患者さんとご家族と、両方きちんとケアをしないといけないところは、なかなか両方ケアするのは大変なこともあるものですから、難しい点もあるのかなと思いますよね。

(そういうことから終末期鎮静が選択されてしまう?)

そうですね。

ケアをするためには看護師さんとか、多職種みんなで、大勢の方でケアをしないとうまくいかないことが多いもんですから、最終的には、終末期鎮静にまでなってしまうケースもあるんだなあという、そういう感じがしてます。

▪︎できれば、ご家族も、医師も、「終末期鎮静」という選択をせずに、患者さんに与えられた命を全うして、「生ききって」ほしいと願っていると思いますが、終末期のケアは大変難しいわけです。身体の痛みと心の痛みは連動しているのです。苦しみ方が変わってくるのだそうです。

痛みはやっぱり、心の痛み、これが大事なんです。

心っていうか、精神的な痛み。

いわゆる在宅ホスピス緩和ケアというのを提供してるんですが、ホスピスというのは命、生き方、死に方、みとりの哲学、考え方です。

そして緩和ケアの「緩和」は苦しみを和らげること、「ケア」とは生きる力、希望が出ること、だから心のケアをするだけでかなり痛みの感じ方が変わってくる、苦しみの感じ方が変わってくる。

▪︎このような心のケアの問題は、医学や医療の領域を超える問題です。私は、広い意味での(特定の教団や宗派等にとらわれない)宗教的な支えが必要だと思っています。いずれやってくる最期を、意味のあるものとしてご本人とご家族が共に受け入れるためには、小笠原さんが述べておられたように、「多職種みんなで、大勢の方でケアをしないと」いけません。その「みんなで」の中には、患者さんの最期を意味の側面から支える専門家の存在、すなわち宗教的に支える専門家の存在が必要になると思っています。言い換えれば、生と死の境界を「通過」していくことを支える専門家の存在ですね。では、そのような専門家の支えも含めて、個々の患者さんにとって必要な精神的なセーフティネットを、どのようにすれば構築していけるのでしょうか。私の父は末期の肺癌で苦しんで亡くなりました。父を看取りました。そのとき、現代社会では人の死を扱う様々な専門家が分業化しており、人の死の苦しみをトータルに扱えないことを痛感しました。

▪︎生から死へ、その境界どのように通過していくのか。安心して死に向かうためには、自分のなかに、しっかりとした死に向かうためのイメージが必要になるでしょう。もちろん、よく言われてきていることですが、周りの方たちと最期のことについて語りあっておくことが必要になるでしょう。この世に未練を残していると、非常に辛いと思います。まだ健康なときから、そのような準備を重ねていかなければならないわけです。大変な時代になりました。私の知人のお爺様は、ご家族に「ほな寝まっさ」といっていつものように布団で休まれましたが、朝には亡くなっておられました。大往生です。素晴らしいと思います。誰しもが、自宅で、家族に見守られつつ、眠るように、安心して苦しまずに死んでいきたいと思うでしょうね。また、ご家族の皆さんも、亡くなった方が命を全うされたと、当たり前のように受け止められると思います。しかし、現代社会では、そのような大往生は非常に困難になっているように思います。

社会調査実習の打ち上げ

■昨日は木曜日でしたが、祭日だった月曜日の授業の振り替え日でした。ということで、1・2限は授業がありました。1 限は「社会調査実習」、2限は「社会学演習ⅠB」(3年生ゼミ)でした。今日が2015年度最後の授業の日になりました。ということで、2限の「社会調査実習」の打ち上げを行いました。当然のことながら、会場は、大津駅前の居酒屋いつもの「利やん」ということになりました。といいますか、私が指定したということで…。

■急な打ち上げのアレンジだったので(昨年末に伝えてはありましたが…)、都合のつく学生の皆さんだけの参加になりました。とはいえ、写真のような感じに、楽しい時間を過ごすことができました。好き嫌いのある学生の皆さんでしたが、例えば、クジラの刺身や牡蠣の唐揚げ等も楽しみました(好き嫌いを無くさないと…)。学生との宴会ということで、「利やん」のマスターがいろいろご配慮くださいました。ありがとうございました。

■打ち上げの最後の方で、私やティーチングアシスタントのUくんに、学生の皆さんが感謝の気持ちを込めてメッセージのボードをくださいました。昔だったら色紙ということにとなるのですが、素敵な感じのメッセージボードです。皆さん、ありがとう!! 私の社会調査実習では、沖縄や北海道のような場所ではなく、大学のある滋賀県内を調査地にしています。それは、わざとなんです。そのことについて、学生の皆さんは十分に理解してついてきてくれました。一生懸命、指導についてきてくれて、ありがとうございました。ティーチングアシスタントの宇佐くんも、泣きそうになるぐらい嬉しかったそうです。

【追記】▪︎この実習を履修したSさんからは、このメッセージボードを「研究室に飾ってくださいね」と言われていました。さっそく、そうさせていただきました。ありがとう!!

トワイライトエクスプレス「瑞風」(JR西日本)

■JR西日本で、新しい「トワイライトエクスプレス」が来年の春に運行するようです。動画を見ると、ちょっとだけですけど、心がくすぐられるように気がします。とはいえ、めちゃくちゃ高そうな…。詳しくは、こちらをご覧ください。

8期生報告会・「大津エンパワねっと」の「共有」ってどんなことなのだろう…

■1月17日(日)の午後、瀬田キャンパスの8号館で、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースのイベントが開催されました。8期生による「地域エンパワねっとⅡ」の報告会です。以下は、その報告会で配布された報告書に書いた挨拶文です。

2007年から始まった地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」は、今年度で9年目を迎えました。来年度は、いよいよ節目の10年目ということになります。これだけの長期にわたり「大津エンバワねっと」を継続することができたのは、中央地区と瀬田東学区の皆様、関係諸機関・諸団体の皆様が、いつも暖かく、そして時には厳しく学生たちをご指導してくださったおかげだと思っております。心より御礼申し上げます。

この報告書は、今年度活動してきたエンパワ8期生(46名)の活動の過程と結果をまとめたものです。8期生は、中央地区5チーム(27名)、瀬田東学区4チーム(19名)にわかれて活動を行ってきました。学生たちが、悩み、苦労しながら取り組んできた過程を、この報告書の中から読み取っていただければ幸いです。

「大津エンパワねっと」は、(1)学生の目線から地域の課題を探す「発見」、(2)地域の皆様とともに発見した課題に取組む「解決」、(3)得られた成果の「共有」、この3つの段階から構成されています。しかし、学生たちが、この「発見」・「解決」・「共有」の3つの段階をスムーズに移行できたかといえば、そのようなことは全くありません。

まず、「発見」の段階でつまずきます。それは、学生たちが、自分たちの勝手な思い込みや世間に流布する常識に縛られているからです。地域の皆さんの元に何度も通ってお話しを聴かせていただき、地域を歩きまわり、様々な活動に参加させていただくなかで、やっと意味のある課題の「発見」に至ります。しかも、その課題を「解決」するためのアイデアが簡単に頭に浮かんでくるわけではありません。地域づくりに正解はありません。ここでも学生たちは大変苦労します。この解決の段階でも、地域の皆さんから何度もご指導をいただきながら、やっと小さなプロジェクトの企画が生まれます。企画を実施していくのも大変です。自分たちが思い描いたようには進められません。様々なアクシデントが生じます。そのような苦労を経験することで、小さなプロジェクトのささやかな成果を、やっと地域の皆様と「共有」できるようになるのです。

このような苦労とともに経験したことが、学生たちの人生にとってどのような意味を持っているのでしょうか。また、拙い学生たちの活動を受け入れていただくことは、地域社会にとってどの様な意味を持っているのでしょうか。さらに、大学にとって、地域社会と協力しながら地域連携型教育プログラムを推進していくことの意味は、どこにあるのでしょうか。来年度は、節目となる10年目になります。初心に帰るとともに、多くの皆様と、その様な根本的なところにある問題を改めて考えていければと思います。

社会学部の諸事情から、2015年度より「大津エンパワねっと」のカリキュラムが変更することになりました。「地域エンパワねっとⅠ」が、2年生の前期から始まることになりました。そのため、「地域エンパワねっとⅡ」に取組む7期生と「地域エンパワねっとⅠ」に取組む8期生が、同時に地域で活動することになりました。中央地区と瀬田東学区の皆様には、いろいろご負担をおかけいたしました。ありがとうございました。いろいろ課題を抱えている「大津エンバワねっと」ですが、どうかこれからもよろしくお願いいたします。

■大学という組織が、地域社会と連携して活動しようとするときに、様々な課題が生まれます。一つは、活動の持続性・継続性です。数年で、終わってしまうようなプログラムや活動が多いからです。「大津エンパワねっと」は、文部科学省の現代GP「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の審査を受けるさいに工夫をしていました。社会学部のカリキュラムの中にきちんと正課の授業として位置付け、単位を出し、成績もつけ、さらには学長が認定する資格(まちづくりコーディネーター)も出すようにしました。そのような意味で、カリキュラムの中に位置付けられた一つの資格課程となっています。また、文科省の支援が終了した後もプログラムを動かすことができるように、事業費を確保することが大学の中でも認められていました。教学的にも、財政的にも、きちんと準備をして挑戦したのです。用意周到に準備をしたこともあつて、「大津エンパワねっと」は、一定程度、活動の持続性・継続性が維持されてきたように思います。しかし、その持続性・継続性とは何を指すのでしょうか。

■「大津エンパワねっと」は、(1)学生の目線から地域の課題を探す「発見」、(2)地域の皆様とともに発見した課題に取組む「解決」、(3)得られた成果の「共有」、この3つの段階から構成されています。しかし、学生たちが、この「発見」・「解決」・「共有」の3つの段階をスムーズに移行できたかといえば、全くそのようなことはありません。まず、「発見」の段階でつまずきます。それは、学生たちが、自分たちの勝手な思い込みや世間に流布する常識に縛られているからです。地域の皆さんの元に何度も通ってお話しを聴かせていただき、地域を歩きまわり、様々な活動に参加させていただくなかで、やっと意味のある課題の「発見」に至ります。しかも、その課題を「解決」するためのアイデアが簡単に頭に浮かんでくるわけではありません。地域づくりに正解はありません。ここでも学生たちは大変苦労します。この解決の段階でも、地域の皆さんから何度もご指導をいただきながら、やっと小さなプロジェクトの企画が生まれます。企画を実施していくのも大変です。自分たちが思い描いたようには進められません。様々なアクシデントが生じます。そのような苦労を経験することで、小さなプロジェクトの「ささやかな成果」を、やっと地域の皆様と「共有」できるようになるのです。この「発見」・「解決」・「共有」のプロセスの中で、「ささやかな成果」が地域の中で、そして上の学年から下の学年へと手渡しされていくことこそが、持続性・継続性なのではないでしょうか。

■では、さらに…ですが、「小さな成果」を「共有」するとはどのようなことなのでしょうか。ここが一番重要かなと私自身は思っています。たとえ小さな活動でも、ある瞬間、「ああ、素敵だ…」とか、あるいは「こういうことが大切なんだよね…」と思う出来事があります。そのような出来事は、誰かに命令されたわけでもなく、強制されたわけでもなく、学生と地域の皆さんとが共に活動する中から、自然に、創発的に生まれてくる、湧いてくる…そんな感じのものなのです。なぜそういう出来事を、「素敵」で「大切」だと思うのでしょうか。どのような条件があれば、そのように「素敵」で「大切」な出来事が生まれてくるのでしょうか。そのような出来事は、口の中に入れたコットンキャンディのようにあっという間に消えてしまいます。でも、「またこんな『素敵』で『大切』なことが生まれたらいいな〜」とか、「地域のあちこちに生まれたらいいな〜」とか、さらには「どうしたらそうなるのかな〜」…そのような思いをできるだけ多くの皆さんと一緒に考えるたり思ったりできた時、それが「共有」なのかもしれない…。まだ曖昧な言い方しかできないのですが、最近、そんなふうに考えています。

『現代フィリピンを知るための61章』

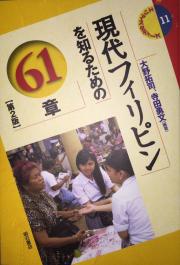

■先月のことになりますが、京都の岩倉にある総合地球環境学研究所で、私が参加している研究プロジェクトのメンバーを対象に、フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップを開催しました。そのワークショップでファシリテーターをさせていただきましたが、なかなか良い成果が出たように思います。しかし、そのときに思ったことは、もっとフィリピンのことを勉強しないといけないということです。フィリピンを専門的に研究しているわけではありませんし、これからも専門とする予定はありませんが、プロジェクトの調査地である以上、最低限しっておくべきフィールドの「常識」のようなものがあると思います。ぜひ自然科学分野のメンバーの皆さんにも、フィリピンの社会・文化・歴史について関心をもっていただきたいなあと思いました。関心をもってもらうことで、おそらくは研究プロジェクトの自然科学的な分野においても、ある種の深みのようなものが出てくるのではないかと思います。ということで、『現代フィリピンを知るための61章』という本を紹介します。

■先月のことになりますが、京都の岩倉にある総合地球環境学研究所で、私が参加している研究プロジェクトのメンバーを対象に、フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップを開催しました。そのワークショップでファシリテーターをさせていただきましたが、なかなか良い成果が出たように思います。しかし、そのときに思ったことは、もっとフィリピンのことを勉強しないといけないということです。フィリピンを専門的に研究しているわけではありませんし、これからも専門とする予定はありませんが、プロジェクトの調査地である以上、最低限しっておくべきフィールドの「常識」のようなものがあると思います。ぜひ自然科学分野のメンバーの皆さんにも、フィリピンの社会・文化・歴史について関心をもっていただきたいなあと思いました。関心をもってもらうことで、おそらくは研究プロジェクトの自然科学的な分野においても、ある種の深みのようなものが出てくるのではないかと思います。ということで、『現代フィリピンを知るための61章』という本を紹介します。

■出版社は明石書店です。明石書店では、この本を次のように紹介しています。「わが国との500年に及ぶ交流の歴史をもち、いっそうその絆を深めるフィリピン。本書は、歴史、政治、経済、社会の仕組み、そして多様な文化や人々の暮らしを、最新のトピックスを交え紹介する。より深く知りたい人のために、巻末に詳細な読書ガイドを付す」。少しずつですが、フィリピンのことについて勉強をしています。この本は、フィリピンに関して幅広い多様な知識を得ることができます。私のような初心者には有益な本かと思います。私たちの研究プロジェクトのメンバーが調査している「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」の環境問題の背景には、この国固有のどのような事情があるのかが、おおざっぱに理解できると思います。最後には、文献情報ガイドもついています。ちなみに、この本は明石書店の「エリア・スタディーズ」シリーズのなかの1冊です。シリーズですので、フィリピンだけでなく、世界の様々な国についても出版されています。以下は、目次です。研究プロジェクトの自然科学の分野のメンバーの皆さんにも、「II 社会と文化を読み解く」、「III 政治を分解する」、「IV 経済の実態を知る」のあたりをぜひ読んでいただければと思います。巻末のフィリピンを知るための文献・情報ガイドでは、入門的なものから専門的なものまで、150冊の文献が紹介されています。これは、なかなか便利です。あわせて、中公新書の『物語 フィリピンの歴史―「盗まれた楽園」と抵抗の500年』も初心者には有益かと思います。

はじめに

フィリピン全図I 歴史を見直す

第1章 フィリピン人―未来へのアイデンティティ

第2章 ルーツ―源流を探る

第3章 マレー世界―海域を行き交うヒト・モノ

第4章 スペイン時代―植民地支配と住民の抵抗

第5章 フィリピン革命―国民国家の創出と社会変容

第6章 ホセ・リサール―国民英雄の遺産

第7章 アメリカ時代―「恩恵的同化」の呪縛

第8章 日本占領期―「トモダチ」の圧制

第9章 独立後の歩み―等身大の国へ

第10章 フィリピン民族博物館―独立100周年で開設II 社会と文化を読み解く

第11章 親族組織と価値観―核家族を超えた空間と関係の広がり

第12章 教育―学歴・資格社会の光と影

第13章 国語の形成―多言語国家が抱える苦悩

第14章 フィリピン語―基礎はタガログ語

第15章 聖地バナハオ巡礼―精霊信仰とキリスト教

第16章 聖週間―民衆カトリシズム

第17章 新宗教―フィリピン生まれのキリスト教会

第18章 イスラーム―ムスリムってどんな人?

第19章 市民社会―世界に提示できるモデルのひとつ

第20章 女性の地位と役割―多様な「性」のはざまで

第21章 暮らしの断面―マニラと地方の距離は縮むか

第22章 干魚―作る人・売る人・食べる人

第23章 フィリピン文学―想像と創造のパレット

第24章 娯楽と社会批判―リノ・ブロッカ映画の志

第25章 食文化―何はともあれ食べてみよう

第26章 ジャーナリズム―ラジオが元気だ

第27章 警察と犯罪―その限りなく曖昧な境界線

第28章 「山下財宝」―黄金伝説の眩惑III 政治を分解する

第29章 憲法―ナショナリズムとリベラリズム

第30章 歴代大統領―グロリア・アロヨで独立後10代目

第31章 議会―三つ巴の「ねじれ現象」

第32章 選挙―権益を賭けたギャンブル

第33章 官僚機構―有為な人材リクルートがカギ

第34章 地方政治―地方支配のメカニズム

第35章 国軍―文民統制の伝統

第36章 マルコス政治―開発独裁体制の功罪

第37章 ピープル・パワー革命―カトリシズムの意味世界

第38章 イメルダとコリー―欲望と怨念の回廊で出会った二人

第39章 共産主義勢力―第三の時代に入った左翼運動

第40章 少数民族―差別と搾取への抵抗

第41章 中国系移民―そのアイデンティティのゆくえIV 経済の実態を知る

第42章 国民経済―農業・農村開発と投資誘致

第43章 小口経済―庶民が支えるサリサリ・ストア

第44章 貿易・投資―ITが構造転換の推進力

第45章 日本の政府開発援助―両国にとっての意味と必要

第46章 ビジネス・エリート―ラム酒「タン」ドゥアイと「タン」ミゲル・ビール

第47章 東ASEAN成長地帯とミンダナオ開発―地域開発の柱として高まる期待

第48章 農地改革―インフラ構築が不可欠

第49章 地場産業―鍛冶屋から塩辛づくりまで

第50章 開発政策―環境問題との相克

第51章 自然・地理―頻発する災害V 国際関係から見る

第52章 対米関係―引き続く過去?

第53章 フィリピンとASEAN―ミドルパワーとしての貢献

第54章 南シナ海紛争―スプラトリー諸島の帰属をめぐって

第55章 海外への出稼ぎと移住―フィリピン人によるグローバリゼーション

第56章 戦前の日比関係―近代日本の二面性とフィリピン

第57章 戦後の日比関係―深まる相互依存

第58章 日比人流―人の往来に見る新しい潮流

第59章 看護師・介護福祉士―どう乗り越える? 言葉の壁と人材流出問題

第60章 在日フィリピーノ―ニッポン暮らしもフィリピン流で

第61章 日本の教会のフィリピン人―フィリピン語のミサフィリピンを知るための文献・情報ガイド

2016 新年会

■昨日は、終日、瀬田キャンパスにいました。午前中は1・2現が授業。午後は夕方まで研究部の会議。と、いつものパターンなのですが、研究部の会議を終えて急いで大阪の福島に移動しました。大学に時代に所属していた「関西学院交響楽団」のメンバーが集まって新年会を開催したからです。

■年末から1月にかけて、フランス在住のアーティスト・島岡現くんが日本に帰国します。島岡くんの帰国に合わせて、近い学年の人たちで新年会を開催することが、恒例となっています。いつもは私が幹事をするのですが、今回は、後輩の奥田くんにお願いをすることになりました。14人ほど集まることができました。島岡くんは、ベース奏者であり俳優でもあります。フランスで活動をしています。もちろん、学生時代もベースを弾いていました。ということで、今回は島岡くんを先輩として慕っていたベースの後輩たちがたくさん集まりました。島岡くんも嬉しかったのではないかと思います。この日、海外にいる島岡くんと同学年の仲間には、facebookを通してビデオレター(動画)を送ったりしました。楽しい新年会でした。

■しかし、皆さん、なんだ立派な雰囲気が漂っておられました。でも、後輩は後輩なんですよね〜。一人の後輩とは、富士山に登頂する約束をしました。

【関連エントリー】

関西学院交響楽団の同窓会

新年会

新年会

図表地図本

■一緒に共同研究を進めている友人が、こんな本を勧めてくれました。彼の専門は、数理生態学や進化生態学なのですが、その様な専門とは別にいろんな分野の本を読んでいて私に紹介してくれます。読書の好みも、いろいろ重なるところがあり、彼のアドバイスはとても参考になります。今回は、この写真の本でした。『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、そして『韓国歴史地図』です。3冊のうちの最初の2冊は、高校生向けの副読本といいますか、図説資料です。見ているだけで楽しいのです。友人が進めてくれた理由がわかりました。友人は、眠る前に、数ページをめくって少しずつ読んでいるのだそうです。彼の毎日の楽しみのようです。私自身は、高校の時に、この類の図説資料を「義務感」を伴って読んでいたように記憶しています。しかし、歳を取り、そのような「義務感」がなくなり、純粋の教養といいますか、学ぶ・知るためだけで読むと楽しいのです。不思議なものですね。もちろんのことですが、私たちの高校生の時とは比較にならないぐらいに、グラフィックデザイン的にも優れた内容になっていると思います。

■残りのもう1冊は、お隣の国、韓国の歴史地図本です韓国教員大学歴史教育科の教員の皆さんが執筆されているようです。Amazonでは、以下のように紹介されています。「カラー地図と図版で蘇る迫力ある歴史のリアリティ。古代国家の興亡、中世王朝の栄華、現代史の衝撃の事件が、ダイナミックに再現。朝鮮半島を舞台にした韓国史の一大絵巻」。友人も、こう言っていました。「知らなかったけれど、お隣の韓国は、いろんな国に攻められて大変な歴史だったんだね〜」。この本には「刊行にあたって」に以下のよう書かれていました。そうなんです、ここにも書いてあるように、歴史の事実が大迫力でありありと浮かび上がってくるのです。ぜひ、皆さんもお読みいただければと思います。

これまで私たちは歴史に接するとき、注意を時間軸にだけ傾けてきました。歴史を構成するもう一つの側面である空間については大した関心を払ってこなかったのである。今までの歴史は強いて言うなら年表に過ぎなかったと言える。本書は、そのような時間軸中心の歴史叙述を脱して、時間と空間を同等に扱うことで歴史的事件をありありと再現しようとしたものである。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。

【追記】■金曜日の昼食は、瀬田キャンパスの学生食堂でとりました。ライスS、だし巻き、アジフライ、きんぴらごぼう、ほうれん草おひたし、豚汁。これで744kcalです。野菜量は142g。もう少し、野菜を増やさないといけませんね。これに加えて、最後にほうじ茶を茶碗一杯飲むと、腹八分目になります。学生食堂で、いろいろ小さな小鉢に入ったおかずを食べることができます。おそらくはこれらに加えて、野菜サラダを食べれば良いのだと思います。ドレッシング抜きで、ですが。今のところ、体重にほとんど変化がありません。もっと、運動を取り入れなければなりません。徐々に体重が減ってくると、ワクワクしてくるんですけどね〜。そうそう、節酒だけはきちんと続いています。外では、お付き合いも兼ねて飲みますが、自宅ではもっぱらノンアルコールビールです。