「社会学演習IIA」のゼミ報告について

◾️「社会学演習IIA」のゼミ報告の順番、以下の通りです。就職活動等で報告できないばあいは、他のゼミの仲間と交代してもらってください。来週4月19日(金)は、私が卒業論文の執筆等について解説をします。

——————-

4月26日 山岡 本岡

5月10日 冨田 千田

5月17日 島田 北浦

5月24日 亀井 福田

5月31日 下岡 筈井

6月7日 井上 河野

6月14日 高岡 武田

6月21日 田浦 尾崎

6月28日 福島 西山

——————–

2019年度ゼミ面談の記録

■このエントリーでは、2019年度のゼミ生や実習生との卒業論文やゼミ報告、原稿執筆に関する簡単な面談の予約状況を記録として残していきます(「社会調査実習」の面談も必要があれば付け加えていきます)。ただし面談の詳しい内容については、ここには書きません。私のこれまでの経験では、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約・終了のみここに書き込んでいきます。このページは、「2019年度」4月からの面談記録です。

面談の記録:2019年4月以降の記録です

◾️記録に残せなかった面談も多々ありますので、抜けている場合は申し出てください。

◾️面談終了後、「卒論カード」をメール添付書類で送ってもらうことになっています。

———————–

【2月】

(111)2020/02/17/16:00 : 3回生・SS(しゅんご)調査報告。

(110)2020/02/17/15:00 : 院D・TN(なおき)・博士論文について。終了。

(109)2020/02/17/14:00 : 3回生 ・KI(いぶき)・調査について。終了。

(108)2020/01/09/13:30 : 3回生 ・SS(しゅんご)・調査報告。終了

【1月】

(108)2020/01/09/13:30 : 4回生 ・TK(かな)・卒論について。終了

(105)2020/01/08/13:00 : 4回生 ・SK(こうへい)・卒論について。終了

(104)2020/01/07/18:30 : 4回生 ・TH(じゅんや)・卒論について。終了

(103)2020/01/06/15:50 : 4回生 ・FM(ましと)・卒論について。終了

(102)2020/01/06/15:30 : 4回生・NR(りな)・卒論について。終了。

(101)2020/01/06/14:50 : 4回生・OY(ゆうと)・卒論について。終了。

(100)2020/01/06/14:30 : 4回生・SR(りょうたろう)・卒論について。終了。

(99)2020/01/06 /14:10: 4回生・KY(りゅうや)・卒論について。終了。

(98)2020/01/06/13:50 : 4回生・HY(ゆうた)・卒論について。終了。

(97)2020/01/06/13:30 : 4回生・SK(こうへい)・卒論について。終了。

【12月】

(96)2019/12/27/14:45 : 4回生・KT(りゅうや)・卒論について。終了。

(95)2019/12/27/14:15 : 4回生・MW(わたる)・卒論について。終了。

(94)2019/12/25/11:00 : 4回生・KA(あいか)・卒論について。終了。

(93)2019/12/23/10:30 : 4回生・YS(さえ)・卒論について。終了。

(92)2019/12/23/10:00 : 4回生・SK(こうへい)・卒論について。終了。

(91)2019/12/20/15:00 : 4回生・FR(りな)・卒論について。終了。

(90)2019/12/20/14:30 : 4回生・KA(あいか)・卒論について。終了。

(89)2019/1220/13:35 : 4回生・SK(こうへい)・卒論について。終了。

(88)2019/12/20/13:30 : 4回生・MW(わたる)・卒論について。終了。

(86)2019/12/18/12:45 : 4回生・TK(かな)・卒論調査について。予約。

(85)2019/12/17/14:00 : M2・SK(かなこ)・修士論文の進捗について。終了。

(84)2019/12/10/11:15 : 4回生・SR(りょうたろう)・卒論調査について。終了。

(83)2019/12/06/17:00 : 4回生・TJ(じゅんや)・卒論調査について。終了。

(82)2019/12/06/14:50 : 4回生・SK(こうへい)・卒論調査について。終了。

(81)2019/12/06/14:30 : 4回生・KA(あいか)・卒論調査について。終了。

(80)2019/12/06/14:00 : 4回生・YS(さえ)・卒論調査について。終了。

(79)2019/12/06/13:35 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(78)2019/12/03/11:05 : 4回生・TM(まもる)・卒論調査について。終了。

【11月】

(77)2019/11/27/14:00 : 4回生・SK(こうへい)・卒論調査について。終了。

(76)2019/11/27/12:45 : 4回生・MW(わたる)・卒論調査について。終了。

(75)2019/11/27/09:45 : 4回生・HY(ゆうた)・卒論調査について。終了。

(74)2019/11/22/17:00 : 4回生・KK(かいと)・卒論調査について。終了。

(73)2019/11/22/14:45 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(72)2019/11/22/14:00 : 4回生・NR(りな)・卒論調査について。終了。

(71)2019/11/22/14:00 : 4回生・YS(さえ)・卒論調査について。終了。

(70)2019/11/20/09:45 : 4回生・IY(よしなり)・卒論調査について。終了。

(69)2019/11/19/11:05 : 4回生・OY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(69)2019/11/15/14:30 : 4回生・KA(あいか)・卒論調査について。終了。

(68)2019/11/15/14:30 : 学外生・LR(らく)・卒論調査について。終了。

(66)2019/11/12/14:30 : 4回生・TY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(65)2019/11/08/14:30 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(64)2019/11/08/14:00 : 4回生・TK(かな)・卒論調査について。終了。

(63)2019/11/05/17:00 : 3回生・NM(まさと)・卒論テーマについて。終了。

(62)2019/11/01/14:00 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

【10月】

(61)2019/10/29/14:30 : 4回生・TY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(60)2019/10/29/14:00 : 3回生・WN(のぞみ)・卒論テーマについて。終了。

(59)2019/10/24/14:30 : 4回生CM学科・NH(ほだか)・その他。終了。

(58)2019/10/23/12:45 : 4回生・MW(わたる)・卒論調査について。終了。

(57)2019/10/22/14:50 : 3回生・MM(まさや)・卒論テーマについて。終了。

(56)2019/10/22/14:30 : 3回生・YN(のりか)・卒論テーマについて。終了。

(55)2019/10/22/14:00 : 4回生・0Y(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(54)2019/10/22/13:30 : 4回生・KA(あいか)・卒論調査について。終了。

(53)2019/10/22/12:00 : 4回生・IY(よしなり)・卒論調査について。終了。

(52)2019/10/22/11:30 : 4回生・TK(かな)・卒論調査について。終了。

(51)2019/10/22/11:00 : 4回生・FM(まさと)・卒論調査について。終了。

(50)2019/10/18/14:00 : 4回生・TY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(49)2019/10/15/14:30 : 4回生・TM(まもる)・卒論調査について。終了。

(48)2019/10/15/14:00 : 3回生・NT(たつや)・卒論テーマについて。終了。

(47)2019/10/11/17:30 : 4回生・NR(りな)・卒論調査について。終了。

(46)2019/10/11/17:00 : 4回生・KA(あいか)・卒論調査について。終了。

(45)2019/10/11/14:30 : 4回生・SK(こうへい)・卒論調査について。終了。

(44)2019/10/11/14:00 : 4回生・TJ(じゅんや)・卒論調査について。終了。

(43)2019/10/11/13:30 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(42)2019/10/11/10:40 : 4回生・FM(まさと)・卒論調査について。終了。

(41)2019/10/04/14:30 : 4回生・IY(よしなり)・卒論調査について。終了。

(40)2019/10/04/14:30 : 4回生・IY(よしなり)・卒論調査について。終了。

(39)2019/10/04/14:00 : 4回生・YS(さや)・卒論調査について。終了。

(38)2019/10/04/13:40 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(37)2019/10/04/12:45 : 4回生・SA(あきと)・卒論調査について。終了。

(36)2019/10/04/10:30 : 4回生・TJ(じゅんや)・卒論調査について。終了。

(35)2019/10/04/10:00 : 4回生・MW(わたる)・卒論調査について。終了。

【9月】

(34)2019/09/27/16:30 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(33)2019/09/24/14:30 : 4回生・TK(かな)・卒論調査について。終了。

(32)2019/09/23/14:30 : 4回生・0Y(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(31)2019/09/20/17:00 : 4回生・HY(ゆうた)・卒論調査について。終了。

(30)2019/09/09/14:00 : 4回生・KA(あいか)・卒論調査について。終了。

(29)2019/09/02/14:30 : 4回生・TY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

【8月】

(28)2019/08/26/14:30 : 4回生・OY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(27)2019/08/26/14:00 : 4回生・KA(あいか)・卒論調査について。終了。

(26)2019/08/26/13:30 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

【7月】

(25)2019/07/19/17:30 : 4回生・HY(ゆうた)・卒論調査について。終了。

(24)2019/07/19/17:45 : 4回生・SK(こうへい)・卒論調査について。終了。

(23)2019/07/16/17:00 : 4回生・HY(ゆうた)・卒論調査について。終了。

【6月】

(22)2019/06/28/14:40 : 4回生・TJ(じゅんや)・卒論調査について。終了。

(21)2019/06/28/14:00 : 4回生・YS(さや)・卒論調査について。終了。

(20)2019/06/21/14:45 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(19)2019/06/14/17:30 : 4回生・TU(ゆうと)・卒論調査について。終了。

(18)2019/06/14/17:00 : 4回生・TM(まもる)・卒論調査について。終了。

(17)2019/06/11/13:40 : 4回生・SK(こうへい)・卒論調査について。終了。

(16)2019/06/04/13:40 : 4回生・TY(ゆうと)・卒論調査について。終了。

【5月】

(15)2019/05/31/16:15 : 4回生・NY(りな)・卒論調査について。終了。

(14)2019/05/31/13:00 : 4回生・IY(よしなり)・卒論調査について。終了。

(13)2019/05/31/12:40 : 4回生・NH(ほたか)・卒論調査について。終了。

(12)2019/05/17/13:45 : 4回生・FR(りな)・卒論調査について。終了。

(11)2019/05/14/13:40 : 4回生・SA(あきと)・卒論調査について。終了。

(10)2019/05/07/13:40 : 4回生・TJ(じゅんや)・卒論調査について。終了。

【4月】

(9)2019/04/30/14:05 : 4回生・SR(りょうたろう)・卒論調査について。終了。

(8)2019/04/30/13:35 : 4回生・SK(こうへい)・卒論調査について。終了。

(7)2019/04/26/17:05 : 4回生・YS(さえ)・卒論調査について。終了。

(6)2019/04/09/13:45 : 3回生・MN(ななみ)・社会調査実習の原稿について。終了。

(5)2019/04/05/13:00 : 3回生・FS(さくら)・社会調査実習の原稿について。終了。

(4)2019/04/05/13:00 : 3回生・FP(ばば)・社会調査実習の原稿について。終了。

(3)2019/04/05/12:00 : 3回生・YS(さえ)・社会調査実習の原稿について。終了。

(2)2019/04/05/11:30 : 3回生・KM(みか)・社会調査実習の原稿について。終了。

(1)2019/04/05/11:00 : 3回生・KA(あいか)・社会調査実習の原稿について。終了。

ピッカピカの一回生「社会学入門演習」

■ひさしぶりに、1回生の演習を担当することになりました。「社会学入門演習」です。履修者は17名。この演習は1回生 (1年生)前期の授業です。初年次教育の導入部分にあたります。以下は、シラバスに掲載された概要を転載します。1回生には「異質な他者」は難しいかもしれませんね。でも、「異質な他者」と出会い思い通りに行かないところに倫理は発生します。「異質な他者」とコミュニケーションできる「素敵な大人」になってください。ちなみに、このシラバスは、私ではなく、複数開講されているこの授業の代表の方(教員)が執筆されました。

■ひさしぶりに、1回生の演習を担当することになりました。「社会学入門演習」です。履修者は17名。この演習は1回生 (1年生)前期の授業です。初年次教育の導入部分にあたります。以下は、シラバスに掲載された概要を転載します。1回生には「異質な他者」は難しいかもしれませんね。でも、「異質な他者」と出会い思い通りに行かないところに倫理は発生します。「異質な他者」とコミュニケーションできる「素敵な大人」になってください。ちなみに、このシラバスは、私ではなく、複数開講されているこの授業の代表の方(教員)が執筆されました。

この科目では、大学での学修スタイルと、本学科における大学生活にいちはやく慣れる機会を提供することを目的として、クラス単位で1泊2日の現地実習旅行をおこない、現地で見たり聞いたりして得た知識をもとに、実習報告書を作成する。

高校までの「勉強」と、大学での「学修」は大きく異なる。高校までは、基本的に与えられた知識を身につければよかったのに対して、大学での「学修」の最大の特徴は、自分がおもしろい・重要だと思える知識を自分で掴み取るという点にある。そのために大学の授業では、「話し合い(議論)」が非常に重視される。そしてその基本となるのが、「異質な他者」とのコミュニケーション能力である。初めて出会うクラスメイト、教員、実習旅行先で出会う人、自分の書いた報告書を読むことになるであろう人、これらの人々は、家族や友人とは異なり、独りよがりに「気分語」「仲間語」を発するだけではわかってもらえない、自ら進んで関係を持とうとする姿勢や、お互いに理解し合えるための工夫が必要な「異質な他者」である。この実習を、そうした「異質な他者」との出会いを体験し、「話し合い」という様式のコミュニケーションに慣れる場として捉えて欲しい。それが、本学科での4年間の学修生活の基礎を培うはずである。

■クラス単位で1泊2日の現地実習旅行に出かけるわけですが、まだ旅行先は決まっていません。滋賀県内にする予定です。お知り合いの皆様には、またご相談をさせていただくかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたします。

■ところで、研究室で仕事をしていると、スマホに電話がかかってきました。私が担当している「社会学入門演習」を履修している学生さんからでした。端末のポータルサイトから履修科目を変更したのだが、その結果がスマホの方にうまく反映されない…という内容の相談でした。履修登録の締め切りはもう少し先。授業は今日から。いろいろ心配になることがありますよね。1回生のみなさん、大丈夫、心配ありません。履修のことは社会学部教務課にご相談ください。親切・丁寧に指導してもらえます。

2019年度 入学式

◾️かつて岩手県に6年間暮らしていたこともあり、facebookでは岩手に暮らしておられるたくさんの「友達」がいます。その「友達」の最近の投稿は、雪の話題です。すでにスタッドレスタイヤからノーマルタイヤに替えたにも関わらず、寒さが戻るだけでなく、積雪してしまっています。もっとも、春の雪は水っぽくて、真冬に比べれは気温は高いのですぐに溶けてしまうとは思いますが…。「なかなか大変だなあ」と思っていると、今朝の滋賀県のお住いのfacebookの「友達」の皆さんの投稿も雪でした。岩手のように積もることはありませんが、山々が白くなる程度の積雪があったわうです。この寒の戻りで、桜の開花もしばらく先のことになるのでしょう。今年の冬は暖冬で、いわゆる「琵琶湖の深呼吸」はまだとのことでしたが、どうなっているのかな。この程度の寒の戻りでは影響しないでしょうね。

◾️さて、今日は2019年度の龍谷大学瀬田キャンパスの入学式が挙行されました。社会学部の入学式は、9時半からということで、早めに大学に到着しましたが、今日は寒かったですね。いよいよ、新学期です。今年度は、新入生を対象にした「社会学入門演習」を担当します。全員で19名(男子11名、女子8名)のクラスです。ひさしぶりに新入生を担当することになりました。「社会学入門演習」の授業は、来週の9日(火)になります。

◾️話は変わりますが、私、龍谷大学に赴任して16年目になります。ということで、16回の入学式に出席してきました。定年は68歳ですから、私が出席する入学式はあと7回ということになりますね。そう思うと、ちょっと身が引き締まるような気持ちになります。

エンパワ9期生

◾️今日は午後から、滋賀県の高齢者を対象とした生涯学習施設「レイカディア大学」の懇談会でした。懇談会の後は徒歩で大学に移動。社会共生実習支援室で学生の指導でした。就活で遅れるとの連絡があった学生を待っていると、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」を修了した卒業生が支援室を訪ねてきてくれました。彼らは、この前卒業したばかりのエンパワ9期生です。9期生の時には、私は研究員で「エンパワ」の指導から離れていました。ということで、彼らのことを知りません。来月から新社会人としてそれぞれの職場で働くことになるのだそうです。今日は、支援室の職員である服部茉那さんにお別れの挨拶にやってきたようです。

◾️少し彼らと話をしました。「今だから思うけど」という前提になりますが、「エンパワ」での経験が自分の力になっていると強く実感しているようです。「エンパワ」が終了した直後は、とにかく「終わった!」という気持ちだけだったようです。というのも、何が地域の課題なのかを発見して、「エンパワ」で自分が属するチームの他の学生や地域の皆さんと一緒に様々な違いを乗り越えて、課題解決や緩和のための活動に取り組み、その成果を共有するというプロセスを経なければならないからです。あらかじめ課題や目標が与えられているわけではないし、こうすれば良いという「正しい」やり方や「正解」があるわけではありません。大変だったと思います。

◾️ただ嬉しいことに、この学生さんたちは、その後、じわじわと「エンパワ」を履修したことの意味や価値を自分自身で反芻して現在に至っているようです。そこが普通の学びと違って難しいところですね。ちゃんと自分自身で評価できるようになるのには時間がかかります。彼らの話を後輩たちにもぜひ聞いてもらいたかったなあ。また、遊びに来てください。後輩たちに語ってください。彼らだけでなく、社会人となって頑張って働いているエンパワ修了生の皆さん、ぜひ母校で後輩たちにご自分の経験を語ってください。連絡をお待ちしています。

2018年度「大津エンバワねっと報告会」

◾️昨日は地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の報告会でした。朝8時半から15時前までびっしり。学生4チームは、しっかり準備をして報告してくれました。報告はパワーポイントによる口頭発表と、ポスター発表。ポスター発表では地域の皆さんからいろいろご意見をいただき、また評価もしていただいたようです。報告会の後の交流会では、学生チームの皆さんは地域の皆さんとの交流を楽しんでいました。なかなか素敵な風景でした。指導している教員としては、さらに引き続き、この教育プログラムが提供する実習を履修して欲しいのですが、さてどうなることでしょうね。継続することで価値が生まれてくるんですけどね。

◾️「大津エンパワねっと」とは、学生が地域に出て地域の皆さんと一緒に地域の課題を解決・緩和するためにプロジェクトに取り組む教育プログラム…といえばわかりやすい話しなのですが、やってみるとそんなに簡単ではないことがわかります。学生の皆さんが過ごしてきた、小中高大という学校の制度の中では、基本的に、個人の努力がストレート評価されるわけですが、「大津エンパワねっと」では、個人の努力に加えて学生チーム内の調整が必要になります。時に、意見の食い違いが生まれますが、それを乗り越えないといけません。もちろん、地域の皆さんとの調整も必要になります。自分たちが考えたことがそのまま地域で通用するわけではありません。様々な調整の段階が存在し、簡単には自分の思うようにはいかないのです。もっとも、世の中は普通そういうものなのですが。コスト・ベネフィットのような発想からすると「もっと簡単に単位が取れる授業と比較して割りに合わないよね」と考える人がいるかもしれません。また、「どうして自分ばっかりいろんなことをしなくてはいけないのか…」と不満に思う人もいるかもしれません。チーム内で頑張っているメンバーの努力にタダ乗りすること、いわゆるフリーライダーに対する不満ですね。あくまで推測でしかありませんが。

◾️まあ、ちょっと考えてもなかなか大変なわけなのですが、その一方で、そのような大変なのことをなんとか乗り越えて、考え方や立場の違う人と協働し、なんらかの「成果」をチームの仲間や地域の皆さんと共有する…そのようなプロセスを経験することは、きっと大きな財産になると思います。知識だけだなく、このような体験がその後の人生の展開に大きく影響していくはずです。交流会の様子を拝見しながら、社会学部の教務課長さんと雑談をしましたが、その雑談の中でも、大学時代にこのような経験をすることの大切さや、それを支える学部を超えた教学組織の可能性等について、いろいろ意見交換をすることができました。

◾️「大津エンパワねっと」の報告会が終了した後は、いったん帰宅して、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。大津市民駅伝に出場した龍谷大学の教職員チーム(3チームか4チーム)の皆さんの慰労会があり、私はもちろん「エンパワ」の報告会があったので走っていませんが、監督に呼ばれて慰労会だけ参加させていただきました。こういう場があると、ふだんなかなか会えない教職員の皆さんとお話ができてありがたいですね。この慰労会でも、親しい職員の方と大学の地域連携や教育プログラムのあり方について、いろいろお話をすることができました。退職まで後8年ですが、職場の仲間といろいろ夢を語り合えることは幸せなことだと思っています。

日本橋の「ここ滋賀」へ!!

◾︎15日(土)、東京都目黒区にあるこだわり米専門店「スズノブ」さんで経営者の西島豊造さんにお話しを伺った翌日、16日は、滋賀県のアンテナショップ「ここ滋賀」を訪問しました。滋賀県民が当たり前すぎて普段気づくことのない、「お洒落な滋賀県」がたくさんあるような気がしました。たくさんのお客さんで賑わっていました。本来の目的には、「ここ滋賀」の2階にあるレストランで、滋賀の食材がどのように料理され提供されているのかを体験することでした。しかし、非常に残念なことに、この日は予約で貸切になっていました。ということもあり、お酒を飲める学生3人と一緒に滋賀の地酒を利き酒することにしました。利き酒ですので、ほんの味見程度ですが、改めて滋賀が酒どころであることを確認しました。次回は、ぜひレストランに行きたいものです。

◾︎「ここ滋賀」のあとは、築地本願寺を参拝しました。「龍谷大学の学生だったら、一度は、築地本願寺に参拝しておくべきでは」と提案して学生たちと参拝したのです。龍谷大学は浄土真宗本願寺派・西本願寺の宗門校ですが、築地本願寺はその西本願寺の直轄寺院になります。建立されたのは江戸時代のことになりますが、1923年の関東大震災による火災で被害を受けたことから、当時の浄土真宗本願寺派法主・大谷光瑞と親交のあったといわれている伊東忠太が設計を担当しました。伊東忠太は、大変有名な建築家・建築史家です。この築地本願寺以外にも、様々な神社の設計もしているようです。築地本願寺は、古代インドの建築様式を設計に取り入れているようです。他の日本の仏教寺院とは、かなり雰囲気が異なります。建物からは荘厳な雰囲気が漂っていますね。築地本願寺を参拝した後は、近くにある築地場外市場で昼食を摂りました。海鮮丼のランチです。そして、最後は、他府県のアンテナショップも視察ということで、長崎県の「長崎館」へ。「ここ滋賀」よりも品数や品揃えが多かったような印象があります。長崎県出身の俳優・歌手の福山雅治のポスターが目立っていました。大消費地である東京には、日本全国の都道府県のアンテナショップが東京にはたくさんあります。このようなアンテナショップは、全国の都道府県の商品や観光地のブランド化に、どのように、どの程度、影響を与えているのでしょうか。大変気になるところです。

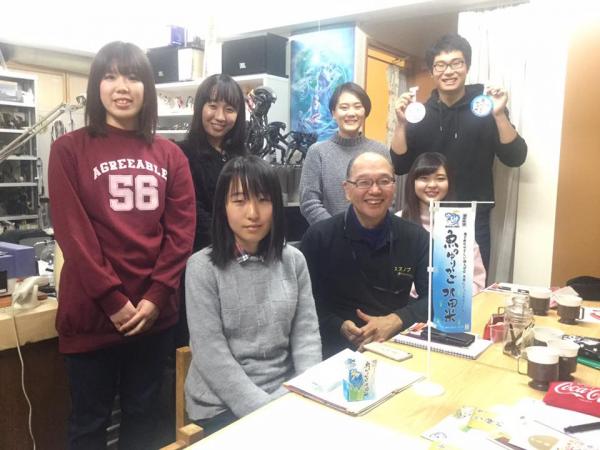

社会調査実習で東京へ!!

◾︎今年度は、社会調査実習を担当しています。私が担当する実習では、長浜市の農村・早崎町でお話しを伺わせていただきました。詳しくは、8月31日のエントリー「滋賀県長浜市早崎町での『社会調査実習』」をお読みいただければと思います。このエントリーの最後のところで、このようなことを書きました。

◾︎今年度は、社会調査実習を担当しています。私が担当する実習では、長浜市の農村・早崎町でお話しを伺わせていただきました。詳しくは、8月31日のエントリー「滋賀県長浜市早崎町での『社会調査実習』」をお読みいただければと思います。このエントリーの最後のところで、このようなことを書きました。

◾︎東京の全国の米を扱う専門店での出来事として、こんなお話しをお聞きした。「魚のゆりかご水田米」を、出産の内祝いとして購入するご夫婦がおられるという話しです。出産の際の内祝いとは、現在では、お祝いに対するお返しのような感じになっていますが、生まれたお子さんの体重と同じ重さの「魚のゆりかご水田米」をお返しに贈るのだそうです。このプレミアム米の名前に「ゆりかご」が入っていることから、内祝いに用いられるとのことでした。このお話しを聞いた時、とても面白いなと思いました。「魚のゆりかご水田米」は、そのようなネーミングがつけられた時点で、「物語」を付与されたプレミアム米になっているわけですが、さらに、この「内祝い」という、これまでとは別種の「物語」の文脈が与えられ、さらなる付加価値が生み出されているのです。しかも、その「物語」は、生産者である農家の側ではなく、消費者の側が与えているのです。

◾︎この「東京の全国の米を扱う専門店」とは、東京都目黒区にある「株式会社スズノブ」さんのことです。履修している学生の皆さんたちとも相談をして、「スズノブ」の経営者である西島豊造さんにお話しをお聞かせいただきたいとお願いをしたところ、西島さんは快く引き受けてくださいました。大変ご多用の中、15日(土)の午後、私たちのために3時間を超える長時間にわたってお話しくださいました。ありがとうございました。日本の地域のコメ農家を支えるために、地方自治体や農協等との組織と連携しながら、ボランティアで米のブランド化を通した地域活性化に取り組んでこられたご経験、大変興味深いものでした。ただし、伺った「超濃密」なお話しを文字起こしするのは大変だな〜。6名の学生で分担して取り組みます。