瀬田キャンパスに「カフェ」(6)

叔父のこと

■昨日は、週1回いっている老母の生活介護の日でした。少し前に、入院していたこともあり、母の弟=叔父が、九州から新幹線に乗ってやってきてくれました。叔父自身も76歳で、後期高齢者のカテゴリーに入るわけですが、姉=母のことを心配して見舞いに来るとともに、これからのことについていろいろ話しをしに来てくれたのです。九州と関西は離れいるため、またお互いに高齢であるために、母とは2年ぶりの再会でした。

■急に話しは変わるのですが、私が幼稚園の頃、叔父は、北九州市の小倉区(現在の小倉北区)にあった我が家に下宿していました。当時の我が家は、狭い公団住宅でした。間取りは3K。つまり、6畳と4畳半の部屋が2部屋、居室は合計3部屋あり、狭い板のみのキッチンが1つある…という意味です。四畳半のひとつが、叔父の部屋であり私の部屋でもありました。今から思えば若い叔父にはとても気の毒ではありますが、大学生が幼稚園児と一緒に布団を敷いて眠っていたのです。その頃、叔父は、福岡市にある九州大学農学部農業機械学科の学生でした。四畳半の部屋においた木の机で、古びた電気足温器を使い、キルトのアノラックを着て、農業機械の設計図をT定規などを使いながら設計していたように記憶しています。たしか芋(ジャガイモかサツマイモかは忘れましたが…)を傷つけずに畑から掘りおこすための機械だったかな…。

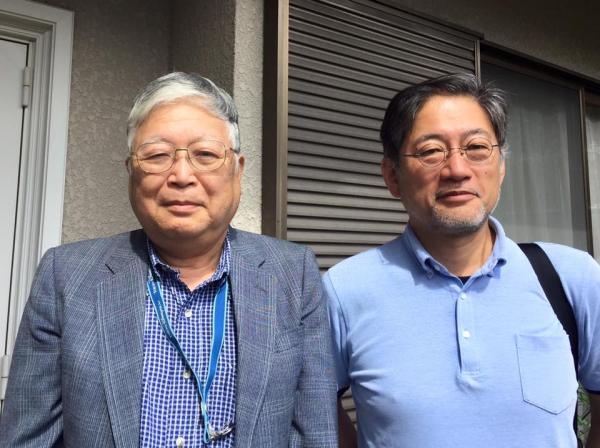

▪︎もっと古い記憶あります。3歳頃の記憶でしょうか。当時は、神戸の東灘区にある公団住宅に住んでいました(間取りは、3Kよりも狭い2DKでした)。そこに叔父が遊びに来たのです。私が記憶しているのは、我が家から九州に帰るときのことです。4階のベランダから、帰っていく叔父をいつまでも見ていたことを記憶しているのです。叔父が振り返って手を振ってくれたようにも思います。おそらくは、寂しかったのでしょうね、叔父が帰るのが。まあ、いろいろ昔のことを思い出しながら記念写真として撮ったのがトップの写真です。撮ってくれたのは、妻ですが、妻に言わせると、似ているのだそうです。顔のパーツが似ているとのこと。本人たちには、よくわかりません。ちなみに、母と叔父とは、よく似ています。さすがに、姉弟ですね。

▪︎叔父は母を見舞ったあと、大阪郊外の生駒山系の麓にある霊園に墓参りにいくということなっていました。そこで、叔父をその霊園まで我が家の自動車で連れていくことにしました。墓は、もともと大阪の天王寺のある寺にありましたが、お寺が土地を売り、この霊園に墓を移したのです。1973年のことです。もうずいぶん昔のことですね。生駒山系の山裾を切り開いて造成した霊園ですから、かなり階段を登らなくてはいけません。76歳の叔父には、かなり辛かったのではないかと思います。上の写真は、iPhone6plusのカメラで撮ったものです。パノラマ機能で撮りました。そのため、風景はゆがんでいます。ご覧の通りの風景です。この霊園、登るのはたどり着くまでは大変なんですが、霊園からの風景は最高です。大阪平野が一望できます。昨日は、遠く、神戸の六甲山系を確認することができました。また、少し左方には、「あべのハルカス」も確認できました。

▪︎叔父は母を見舞ったあと、大阪郊外の生駒山系の麓にある霊園に墓参りにいくということなっていました。そこで、叔父をその霊園まで我が家の自動車で連れていくことにしました。墓は、もともと大阪の天王寺のある寺にありましたが、お寺が土地を売り、この霊園に墓を移したのです。1973年のことです。もうずいぶん昔のことですね。生駒山系の山裾を切り開いて造成した霊園ですから、かなり階段を登らなくてはいけません。76歳の叔父には、かなり辛かったのではないかと思います。上の写真は、iPhone6plusのカメラで撮ったものです。パノラマ機能で撮りました。そのため、風景はゆがんでいます。ご覧の通りの風景です。この霊園、登るのはたどり着くまでは大変なんですが、霊園からの風景は最高です。大阪平野が一望できます。昨日は、遠く、神戸の六甲山系を確認することができました。また、少し左方には、「あべのハルカス」も確認できました。

▪︎ところで、叔父は九州の遠方に住んでいるため、なかなかこの墓の守りをすることができません。叔父は、墓が霊園のどこにあるのかを書いたメモ書きを、ニコッと笑って私に渡しました。何も言いませんでしたが、「なかなか墓の守りに行けないので、自分の替わりに行ってほしい」…ということなのでしょうか。私自身は、この霊園にくるのは、おそらくは3回目かと思います。そして、霊園の風景を眺めながら、いつも次のようなことを頭に思い浮かべます。

「高度経済成長」(都市への労働力の移動)→「都市の膨張」(郊外の住宅地化・開発)→「墓地・霊園の造成」(市街地寺院の郊外への移転・墓地需要の増大・霊園開発)→「祖先祭祀/家の意識」(その連続性と変容)

▪︎高度経済成長期以降は、都市の勤労者が郊外に住宅地を求めることにより、都市、あるいは都市圏は、どんどん発展・膨張していくことになります。私の住んでいる奈良市の西の丘陵地帯などは、大阪に勤めるサラリーマンの典型的な住宅地です。

■都市に移り住んだ人たち、そしてその子どもたちも、必ず亡くなるわけです。もちろん、「田舎に墓がある」という人は別ですが、そうでなければ都市の郊外や近郊の霊園等に墓を求めることになります。今回、叔父が参った墓も、「伝統的な規範」からすれば叔父に祀る責任があります。そして叔父の長男である私の従兄弟にその責任は移譲されていきます。しかし、現実には、家の直系のラインの人たちだけで墓の守りをすることが難しくなってきているのです。これからの時代、墓はどうなっていくのか。このあたりは、すごく社会学的なテーマでもあります。

65,000アクセス感謝!

▪︎今年の5月19日に、アクセスカウンターが55,000を超えました。その64日後、60,000を超えました。そして、さきほど65,000に到達しました。アクセスカウンターは、2012年の9月5日に設置しましたが、それ以降、5,000刻みでいうと、以下のようにアクセス数が増えてきました。5,000ごとに、かかった日数=期間は縮まる傾向にあり、1日ごとの平均アクセス数も伸びてきていましたが、最近は、少し減少傾向です。また、夏期休暇等がはいっているため、大学関係者のアクセス数も減少したように思います。でも、本当のところは、どうなのか、私にもよくわかりません。昨日、一昨日と、どういうわけかアクセス数が100を超えました。時々、こういうことがあります。まあ、アクセス数を励みにしつつ、ブログの記事を単なる日記ではなく、ホームページのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」に相応しい内容に近づけようとは思っているのですが…なかなかです。

2012/9/5:アクセスカウンター設置。

2013/2/21 :5,000アクセス:期間169日: 30アクセス/日

2013/6/29 :10,000アクセス。期間128日: 39アクセス/日

2013/10/30 :15,000アクセス。期間123日: 40アクセス/日

2014/2/6 :20,000アクセス。期間99 日:51アクセス/日

2014/5/6 : 25,000アクセス。期間89日: 56アクセス/日

2014/8/5 :30,000アクセス。期間91日: 55アクセス/日

2014/10/21: 35,000アクセス。期間77日: 65アクセス/日

2014/12/8 :40,000アクセス。期間48日: 104アクセス/日

2015/1/27 :45,000アクセス。期間50日: 100アクセス/日

2015/3/25 :50,000アクセス。期間56日: 90アクセス/日

2015/5/19 :55,000アクセス。期間55日: 91アクセス/日

2015/7/22 : 60,000アクセス。期間64日: 78アクセス/日

2015/9/27 : 65,000アクセス。期間67日: 75アクセス/日

▪︎どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

大学院・博士後期課程中間発表会

▪︎今日は、大学院社会学研究科博士後期課程の中間発表会でした。社会学研究は、社会学専攻と社会福祉学専攻の2専攻から構成されていますが、在籍する博士後期課程の院生の人数の関係から、社会学専攻は午後から、社会福祉学専攻は午前から始まりました。博士後期課程の院生は、博士号を取得してプロの研究者を目指すわけですが、そこにあるハードルというか壁はなかなか高く、超えることは大変なわけです。思い出してみれば、「研究をするって、どういうことなのか」ということを、「論文を書くって、どういうことなのか」ということを、私自身は博士後期課程の時の厳しい教育のなかでやっと理解することができたように思います。

▪︎「守破離」という言葉があります。「茶道、武道、芸術などでの師弟関係」の変遷を表現したものです。以下のように理解されています (wikipediaの解説で恐縮です…)

まずは師匠に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる。その後、その型を自分と照らし合わせて研究することにより、自分に合った、より良いと思われる型をつくることにより既存の型を「破る」。最終的には師匠の型、そして自分自身が造り出した型の上に立脚した個人は、自分自身と技についてよく理解しているため、型から自由になり、型から「離れ」て自在になることができる。

▪︎この「守破離」は、学問についても言えるのではないかと思います。特に、社会科学系・人文学系かなと思います。教師が一生懸命になって弟子に教育しようとすることは、言葉で、文字で説明できる以前のことなのです。学問の勘所のようものです。メタ理論にかかわることです。たとえば、自転車をこぐってどういうことと聞かれても、説明できません。水に浮かぶってどういうことと聞かれても、説明できません。だから余計に教えることが困難なわけです。もちろん、スッと理解できる人もいますが、普通の人びとはそう簡単にはいきません。武道の最初の練習が「型」の練習から入るように、学問も、「教師に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる」という側面があります。その「型」がどのようなものなか、身体的にも理解できなないといけません。身体的というのは、言葉で説明しなくてはも、そのことをうまく実践することができる…という意味です。大学院の時代は、通常、まずはこの「型」を身につけることから始まります。これができない人は、特異な才能をもっている人以外は、プロになることが難しいかと思います。私の経験からすれば、いくつかの査読付きの学会誌に自分の論文が掲載される過程で、わかってくるものだと思うのですが…。今日の中間発表会では、この「守破離」について考えさせられました(守のあとの破離については、プロになったあとの話しなので、また別の機会に…と思っています)。

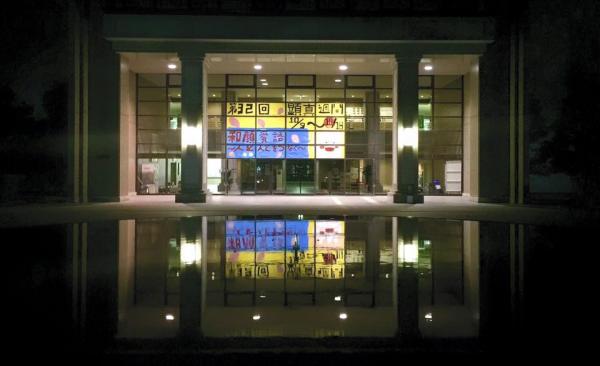

▪︎中間発表会のあとは、生協のRECレストランで慰労会でした。私は、気持ち的に疲れたこともあり、家が遠いこともあり、30分ほどでお暇することにしました。外に出ると、もう真っ暗でした。瀬田キャンパス1号館の入り口だけが明るく照らされていました。そこには「第32回 顕真週間」とあります。顕真週間。龍谷大学にとっては大切な行儀が行われます。以下は、大学のホームページにある説明です。

龍谷大学学友会宗教局6サークル(男声合唱団、宗教教育部、伝道部、パイオニアクラブ、仏像研究会、仏教青年会)が、建学の精神の普及と研鑽をはかるべく、活動の集大成として報恩講を中心とした数日間、「顕真週間」と名付け、宗教文化講演会を主としたさまざまな催しを行います。

カヤネズミの巣

▪︎一つ前のエントリーで、カヤネズミの巣のことを書きました。このカヤネズミの巣は、総合地球環境学研究所のPD研究員である浅野悟史くんが、8月末に開催された「北船路・かかし祭」のさいに確認していたものです。写真は、そのカヤネズミの巣を撮ったものです。発見してくれたのは、この「かかし祭」に参加してくれた農学部の古本先生の息子さんでした。観察眼が鋭い!! その知らせを聞いて、浅野くんが写真に撮ってみたというわけです。

▪︎このカヤネズミの巣ですが、浅野くんからの報告によれば、一昨日の稲刈りのさいに、最終的には5つも確認されたようです。小さな田んぼですので、これはすごいなと単純に思いました。浅野くんからの情報によれば、まわりのススキの多い草原にも巣を作っていないか探索しても見つけられなかったといいます。カヤネズミにとって、私たちが「龍大米」を生産している小さな田んぼの方が居心地が良かったのかもしれません。餌が豊富にある…、敵に襲われにくい…といった理由があるのかもしれません。浅野くんは、私たちの田んぼ以外の、村の農家の田んぼの稲刈りも手伝ったようですが、そこではみつからなかったようです。ちなみに、私たちの田んぼは、通称「限界田」と呼ばれています。といいますか、指導農家の吹野さんが、そのように呼んでおられます。なにが限界かというと、北船路集落の棚田の一番てっぺんにあるためです。これ以上は田んぼをつくれない…から限界なのです。田んぼの山側は草原や森林になっています。つまり、人間の手が少し加わった自然のすぐそばにある田んぼということになります。

▪︎カヤネズミは、その名前からもわかるように、茅場やススキの原っぱで生きる動物です。それらは、人間の手によって刈り取られることが前提になっています。そのような人の手が加わるところに生息する動物なのです。調べてみると、今回のようにイネに営巣するさいには、米を食べるそうです。まあ、食べるといっても日本で一番小さなネズミですので、1日に食べる量はほんのわずかです。むしろ、田んぼにいるバッタやイナゴも食べてくれます。田んぼのなかの生態系は、どのようになっているのでしょうね。専門家に確認する必要があります。それはともかく、「北船路米づくり研究会」の田んぼは、カヤネズミが生きることのできる(餌になる昆虫がちゃんといる)、生物多様性の高い田んぼであるといえそうです。

【追記】▪︎カヤネズミについてエントリーしたところ、カヤネズミの生態に関して研究されているアマチュア研究者の方から、このブログの「CONTACT」機能を使ってメッセージをいただきました(以前は、個々の記事にもコメントを書けるようにしていたのですが、海外から大量のスパムメールが送られてくるようになり、その処理に辟易して、現在ではコメント機能が使えないようにしています)。「農地周辺でカヤネズミがどのように暮らしているかに興味を持ち、自宅近くの農地などでも観察」されているそうです。いたただいたメッセージからは、カヤネズミが一箇所でなく季節で移動しながら暮らしていることを教えていただきました。ありがとうございました。また、カヤネズミに関して何かありましたら、このブログにエントリーしたいと思います。

2015年度の稲刈り・天日干し

▪︎昨日は、2015年度の「北船路米づくり研究会」の稲刈り作業、籾の天日干しが行われました。残念ながら、今年は、老母の生活介護の日と重なり、作業に参加することはできませんでしたが、学生リーダーの小西くんがfacebookにアップしてくれた写真を転載させてもらいます。稲刈りの作業は、指導農家の吹野さんが所有されているコンバインを使って行われます。鎌で刈り取り、稲架掛けをして乾燥させ…という体験も学生たちには良いとは思いますが、それを実施するだけの技術力はもちろん、時間的余裕や資材費等もありません。しかしかながら、今年も、コンバインで収穫した籾は、筵の上で天日干しして乾燥させました。これで、仕上がりの味が良くなります。午前中が稲刈りの作業、午後は天日干しの作業でした。

▪︎昨日は、2015年度の「北船路米づくり研究会」の稲刈り作業、籾の天日干しが行われました。残念ながら、今年は、老母の生活介護の日と重なり、作業に参加することはできませんでしたが、学生リーダーの小西くんがfacebookにアップしてくれた写真を転載させてもらいます。稲刈りの作業は、指導農家の吹野さんが所有されているコンバインを使って行われます。鎌で刈り取り、稲架掛けをして乾燥させ…という体験も学生たちには良いとは思いますが、それを実施するだけの技術力はもちろん、時間的余裕や資材費等もありません。しかしかながら、今年も、コンバインで収穫した籾は、筵の上で天日干しして乾燥させました。これで、仕上がりの味が良くなります。午前中が稲刈りの作業、午後は天日干しの作業でした。

▪︎この日は、私がコアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所の栄養循環プロジェクトから、PD研究員の浅野さんも参加してくれました。私たち研究会が「龍大米」(コシヒカリ)を栽培している田んぼには、今年、カヤネズミの巣が発見されました。浅野さんの一番の目的は、その巣を採取することにありました。カヤネズミは、日本で一番小さなネズミで、胴の長さは10cmありません。イネ科の草の種子や小さな昆虫を食べていきています。もともとは、農村周囲で人が刈り取りを行う茅場、牧草地などに生息していました。しかし、そのような場所がしだいに少なくなってきたことからでしょうか、棚田の一番てっぺんにある、私たちが限界田とよぶ辺りにも巣をつくるようになった…と推測しています。私たちの限界田は、カヤネズミが巣つくるだけの条件が整っていたのかもしれません。こういう話題も、今年の「龍大米」の販売の際には、話題として提供させていただこうと思います。

ラグビー・W杯イングランド大会第2日の「日本と南アフリカ」戦

South Africa vs Japan - 2015 Rugby World Cup Highlights

【ラグビーワールドカップ】南アフリカ vs 日本 ハイライト(9/19)

▪︎ラグビーW杯初戦で日本は、優勝候補の南アフリカに勝ちました。多くの皆さんが、この試合をテレビで観戦して感動されたことかと思います。私自身は、ライブではなく、録画されたものを視ました。すでに試合の結果は知ってはいたのですが、その試合内容にものすごく感動しました。日本のラグビーって、こんな試合をするチームだったかな…まずそう思いました。次々に選手が集まりモールをつくってボールをキープしていることに驚きました。相対的にですが、優勝候補で体格的にも勝っている南アフリカに負けていません。たまにテレビで試合を観戦する程度の私なので、この印象は的外れかもしれませんが。大変力強さを感じました。

▪︎それから、一番感動したこと。それは、29対32の後半最後のあたり、相手ゴール前の場面です。相手チームが反則をして、日本チームはキック・スクラム・ラインアウトの選択肢があったのですが、チームはスクラムを選びます。キックでペナルティゴールを成功させれば3点。南アフリカと同点になります。しかし、日本チームはスクラムを選択しました。このとき、スタジアムにはものすごい歓声がスタジアムに響き渡りました。報道によると、ヘッドコーチのエディー・ジョーンズさんは、勝ち点を獲得することを大切にして当然キックと考えていたようですが、チームの意思はそうではありませんでした。キックで同点か、負け覚悟で攻めるか。チームは、あくまでスクラムからトライして5点を獲得し、34対32で「勝つ」ことを前提にスクラムを選んだのでした。

▪︎日本チームのなかには、たくさんの外国人選手がいます。サッカーとは違いますね。それぞれの国の代表に選ばれるためには、(1)その国の国籍があるか…ということ以外にも、(2)父母または祖父母がその国の国籍、あるいは(3)3年以上その国に継続して居住していることでOKなのだそうです。1つでも条件をみたせば良いのです。今回の試合で、日本チームのフルバックとして出場し、キックで得点を稼いだ五郎丸歩さんが、次のようにtwitterでtweetしています。素敵じゃないですか。

ラグビーが注目されてる今だからこそ日本代表にいる外国人選手にもスポットを。彼らは母国の代表より日本を選び日本のために戦っている最高の仲間だ。国籍は違うが日本を背負っている。これがラグビーだ。

【追記】▪︎試合に関する記事、動画をたくさん拝見しました。そのなかに、海外の人たちが、特に、イギリスの人たちが、「南アフリカ対日本」の試合をどのようなみていたのか気になっていたのですが、なんだか日本贔屓なのです。圧倒的に大きな存在であるラグビー界の巨人に勝ったのですからね。その辺りの様子、以下の記事が詳しいです。素敵な記事です。ぜひ、お読みください。

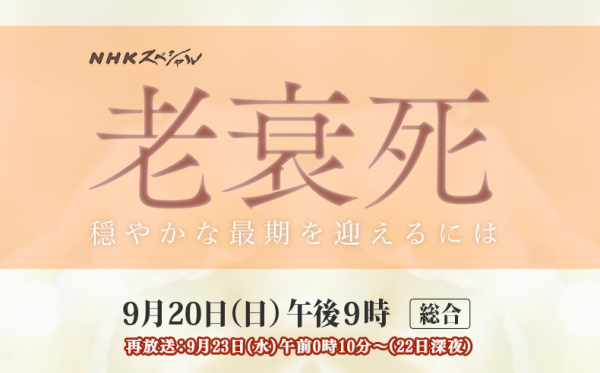

NHKスペシャル「老衰死」

NHKスペシャル「老衰死 穏やかに最期を迎える」

▪︎ふだん、あまりテレビをみないのですが、時々、NHKスペシャルのような番組は楽しみにして視るようにしています。しかし、楽しみにしていても、ついうっかり見逃してしまうんですよね。今回のばあいも気にはなっていたのですが、案の定忘れてしまっていました。しかし、偶然にふとテレビのスイッチを入れたら、視たいと思っていた番組がちょうど始まるときでした。「老衰死 穏やかな最期を迎えるには」という番組です。番組の内容を少し紹介します。

▪︎超高齢社会の日本では、近年、「老衰死」が増えています。2014年には75,000人を超えて統計を取り始めて以来過去最高になりました。自然な死を受け入れるという考え方が広まってきているのではないか、と番組では考えているようです。番組では、入居者の平均年齢が90歳以上の特別養護老人ホームでの半年にわたる取材を行いました。老いとともに食べ物を受け付けなくなっていくのはなぜか、人は亡くなるときに苦しくないのか、という点にも焦点をあてています。

▪︎海外では老衰死を積極的に受け止めようとしているようですが、必ずしも日本ではそうではありません。医師を対象としたアンケートからは、まだまだ、迷いがあることがあるのですが、少しずつですが、日本でも、老衰死を受け止めようとする動きがあることがわかります。

▪︎番組では、医学の最先端研究にも焦点をあてます。アメリカの大学の研究では、老化に伴う細胞の減少が臓器の萎縮につながること、小腸内のじゅう毛やその周りにある筋肉が萎縮すると栄養素をうまく吸収することができなくなることが、明らかにされています。また、老化し分裂を止めた細胞の中では「炎症性サイトカイン」などの免疫物質が数多く作られ、それらが外に分泌されると、周囲の細胞も老化が促進され慢性炎症が引き起こされることが明らかになってきました。この現象を「SASP」(サスプ)と呼ぶのだそうです。まるで、死に向かうために、体のスイッチがパチンと入るかのようです。

▪︎慢性炎症は、体の様々な機能を低下させます。この老いがもたらす炎症には、「老化(Aging)」と「炎症(Inflammation)」を組み合わせた造語が生まれています。「Inflammaging」(インフラメイジング)です。老いがもたらす死の謎を解くカギとして注目されているのだそうです。では、死が迫ったとき苦しくはないのでしょうか。イギリスの大学の研究では、死が迫った高齢者の脳は炎症や萎縮により機能低下し苦痛を感じることはなくなっていることが明らかになってきました。何か、これまで流布していた死に対するイメージとは違っています。

▪︎世田谷区立特別養護老人ホーム「芦花ホーム」の医師・石飛幸三さんは、次のように語っています。

施設に勤めて10年になります。多くの人が自分の“最期”の迎え方を真剣に考える時代になりました。医療技術の発達によって、命を延ばすさまざまな延命治療法が生まれ、そのことが、逆に家族や本人を悩ませることになっているのではと感じています。私たちは人生の終末期をどのように迎えればいいのか迷い道に入ってしまったのかもしれません。施設では、本人や家族と話合いを続けながら、胃ろうなどの延命治療に頼るのではなく、自然の摂理を受け入れ、静かに最期を迎えてもらう取り組みをすすめてきました。入居者の皆さんが亡くなられる前には、次第に食べる量が減って、眠って、眠って最期は穏やかに息を引き取られます。私は老衰による安らかな最期を「平穏死」と呼んできました。実は、施設に来るまで、自然な最期がこんなに穏やかだとは知りませんでした。40年以上外科医として、徹底した治療を続けてきました。“死”を遠ざけていたのは、医師である私自身だったのです。施設ではいつも「ご本人もご家族も、みんなが平穏な気持ちで最期を迎えることが理想」と話しています。今回の番組が皆さんの大切な人の最期を考える一助となることを願っています。

▪︎大変、考えさせられる内容でした。番組のなかには、2つのご家族が登場されました。いずれのご家族も、息子さんがお母さんを看取るわけですが、お母さんという個人の死は、老衰で亡くなっていかれるお母さんと息子さん、そしてその周囲にいる方たちとの「関係」の問題でもあると思いました。死とは、一人の人間の身体の死であるにとどまらず、「関係」の変容として捉えることができると思います。

差し入れ

▪︎写真は、昨晩の小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)でのフィールドステーションの開所式に、地元の農家のYさんが持参してくださったものです。左がドジョウの卵とじ(柳川風)、右はボテジャコ等の小魚を醤油で炊いたものです。どちらも、ぜんぜん泥臭くなく、非常に美味しかった。

▪︎小佐治は、丘陵地にある農村。たくさんの谷筋に水田が並んでいます。関東地域でいうところの谷地田です。かつて、そのような谷筋のいずれにも、その一番奥には溜池がありました。そのような溜池は大きなものは5つ、小さなものまで含めると100以上存在していました。無数の溜池に天水を確保して、用水として利用していのです。そのような溜池は、ちょっとした養魚の場として活用されることもありました。とても養殖とは呼べません。市場に出荷することを目的としたものでも、もちろんありません。植物学の世界では「半栽培」(中尾佐助)ということが言われるようですが、それと似ている。自分の溜池につかまえてきた魚をほうりこんでおいて、時々、餌をやる程度の世話をするだけなのです。粗放的管理という言い方もできるのでしょうが、そのような硬い言い方よりも、もっとストレートに「楽しみ」でもあったといったほうがピッタリきます。

▪︎昭和20年代から30年代前半にかけての時期を少年として過ごした人たちは、そのような養魚はしないにしても、多かれ少なかれ集落を流れる小さな河川で魚を獲って食べた経験をもっている。この「食べた」という点が、非常に重要だと思っています。繰り返しますが、「楽しみ」なのです。そのような経験は、若い年代になる従い聞かれなくなります。高度経済成長とともに小佐治のような山里の食生活もどんどん変化していく。それに加えて、河川改修が人びとと河川との関係を絶ってしまったからです。かつて、谷筋を流れる水田の用排水路と河川はつながっていました。段差がなく、魚たちが行き来できたのでは…と私たちの研究プロジェクトの生態学者は推測しています。現在は、河川改修が行われており、流量を確保するために川床が深くなり、用排水路とのあいだには段差が生まれてしまっています。これでは、魚は行き来できません。

▪︎昨晩の開所式は、非常に盛り上がった。集落の皆さんは、公民館から机や椅子を、そして隣組からバーベキューの道具を借りてきてくださいました。私は、焼きそば担当になり、熱い鉄板と格闘しました。燃料は薪です。谷筋の水田の奥にある森林にいくらでもこのような薪があります。小佐治の森林は民有林なのですが、間伐したあとの木材の切れ端が、たくさん転がっているのだそうです。もちろん、全国の山里と同様に、この小佐治でも森林の維持管理には苦労されています。もっとも、そのような苦労だけでなく「楽しみ」として森林と関わる人たちが生まれています。集落のなかでは少しずつ薪ストープを楽しむ人たちが増えているのです。そういう方たちがグループをつくり、薪割り機を使って、自分たちに必要な薪を毎年用意しています。ちなみに、私たちがフィールドステーションとしてお借りしている住宅にも、薪ストーブが設置されています。冬になる前に、地域の皆さんと一緒に薪を用意することになるのではないかと思います。

▪︎これから、開所したフィルードステーションを基地として、この小佐治の暮らしに関していろいろお話しを伺っていく予定になっています。

フィールドステーションの開所式

▪︎少し前のエントリーになりますが、コアメンバーとして取り組んでいる総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に、フィールドステーションを構えることになりました。小佐治にお住まいの方のご好意で、建物をお借りすることができることになりました。山小屋風の素敵な建物です。中には、薪ストーブもあります。今後は、このフィールドステーションを基地に、地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に、より一層、超学際 「Transdisciplinarity」的研究をさらに進めていきます。

▪︎少し前のエントリーになりますが、コアメンバーとして取り組んでいる総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に、フィールドステーションを構えることになりました。小佐治にお住まいの方のご好意で、建物をお借りすることができることになりました。山小屋風の素敵な建物です。中には、薪ストーブもあります。今後は、このフィールドステーションを基地に、地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に、より一層、超学際 「Transdisciplinarity」的研究をさらに進めていきます。

▪︎トップの写真は、区長さん(自治会長さん)が挨拶をされているところです。開所式、おおいに盛り上がりました。そのなかに、2人の女性が混じっていました。「 fm craic」の佐々木由珠(ささき・ゆず)さんと三峰教代(みたか・ゆきよ)さんです。「 fm craic」は、地域の「カラー」を見出し、「良いもの」を「もっと良いもの」として情報発信し、郷土愛を育み、誰かに言いたくなる自分の街の自慢を作る…ことを目的に設立されました。佐々木さんと三峰さんは、もともとOLをされていたのですが、脱サラして新規就農して会社を設立されたのです。このお2人が栽培されているのは、「弥平トウガラシ」という湖南市に伝わる地元特産のトウガラシです。ちょっとオレンジがかったトウガラシです。このトウガラシを原料にチリソースなどに加工して販売もされています。じつは、偶然にも、このチリソースをある龍大の学生からもらって自宅で使っていました。それはともかく、この日、「 fm craic」のお2人は、小佐治に取材に来られていました。無印良品の「ローカルニッポン」というサイトの記事の取材です。どんな記事になって小佐治が紹介されるのか、楽しみにしています。

▪︎開所式の翌日の午前中は、集落のなかを流れる小佐治川で生物調査を行いました。前日、開所式が始まる前に、特別採捕の許可を得て魚を捕獲する漁具や小さな定置網を設置していました。どのような魚が獲れるのか、地元の農家の皆さんも楽しみにされていました。写真を見ていただければわかりますが、たしか昭和40年代に河川改修をしているので、そっけないほどまっすぐな川になっています。本当は、小さな川のなかにも、流れの速いところと遅いところ、淀んでいるところなど、変化があると良いのだが…と、素人ではありますが、そのようなことを考えてしまいます。残念ながら、私たちプロジェクトのメンバーが思っているようには魚が確認できませんでした。

▪︎開所式の翌日の午前中は、集落のなかを流れる小佐治川で生物調査を行いました。前日、開所式が始まる前に、特別採捕の許可を得て魚を捕獲する漁具や小さな定置網を設置していました。どのような魚が獲れるのか、地元の農家の皆さんも楽しみにされていました。写真を見ていただければわかりますが、たしか昭和40年代に河川改修をしているので、そっけないほどまっすぐな川になっています。本当は、小さな川のなかにも、流れの速いところと遅いところ、淀んでいるところなど、変化があると良いのだが…と、素人ではありますが、そのようなことを考えてしまいます。残念ながら、私たちプロジェクトのメンバーが思っているようには魚が確認できませんでした。

▪︎とはいえ、ヌマムツ、タイリクバラタナゴ、カマツカ、オオクチバス等の魚が確認できました。オオクチバスは、こんなところまでいるんですね。困ったものです。ヌマムツという魚は、私が以前、琵琶湖博物館で働いていた頃は、「カワムツA型」と呼ばれていました。カワムツの仲間に分類されていたのです。しかし、適応している水環境や形態の違いから2003年には新和名「ヌマムツ」がつけられました。写真に大きく確認できているのは、ヌマムツですね。これ以外にも、エビやイシガメ。それから、オオクチバスと同じく外来生物であるアメリカザリガニやウシガエルのおたまじゃくしも確認できました。

▪︎この日の昼食は、小佐治の「甲賀もちふる里館」でとりました。餅料理や、米粉の麺類を楽しめる農村レストランです。私は、米粉で作った「近江米麺」と焼きもちをいただきました。外に出て気がつきましたが、地域の皆さんが、私たちの「プロジェクトの幟」を立ててくださっていました。小佐治の皆さん、ありがとうございます。