シンポジウム「日本料理の国境線」

▪︎龍谷大学でシンポジウムを開催します。部長をしている研究部も、縁の下から応援をさせていただいています。

————————————

2月11日(木・祝)に、龍谷大学シンポジウム「日本料理の国境線」を開催します。今年4月に開設した農学部の付置研究所「食と農の総合研究所」の付属センター「食の嗜好研究センター」の各研究員から研究成果の発表だけでなく、プレゼンテーションで紹介するお料理を参加者の方が試食することができます。

大学ホームページ内専用申込フォームにて、定員300名で参加者を募集させていただきます。詳細は以下のURLをご確認ください。

http://www.ryukoku.ac.jp/sympo_0211_shoku/

第43回「北船路野菜市」

▪︎昨日は、第43回「北船路野菜市」でした。2011年から始まったこの「北船路野菜市」、現在では5期生が中心となって取り組んでいます。月に1回開催と開催頻度も少なく、規模的にも拡大することはありませんでした。といいますか、これ以上の事業展開は無理なのです。ということで、とにくかく継続することを一番に考えて、学生たちはそれなりの工夫を凝らしてきました。

▪︎昨日、出品されたものです。キャベツ、白菜、水菜、ネギ、下仁田ネギ、にんじん、大根、里芋、安納芋、海老芋、ジャガイモ、薩摩芋、白カブ、赤カブ、もち、もち米と小豆のセット、黒豆、大豆…。年末ということを見据えて、協力農家の皆さんから、いつも以上の品数と量の出品がありました。ありがとうございました。この「北船路野菜市」、学生が行っている取り組みということもあり、その運営はやや不安定なものがありますが、今後もできるかぎりの範囲内になりますが、継続してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中津川市の付知

▪︎この写真は、岐阜県中津川市付知の風景です。付知には、これまで4回ほど訪問しました。4回のうちの3回は中津川市市役所が取り組む事業のお手伝いで訪問しましたが、残りの1回は、個人的にといいますか、ちょっとした旅行気分で訪問しました。仕事のことについては、「こちら」をクリックしていただければ岐阜県関係のエントリーをお読みいただくことができます。しかし、個人的に訪問したときの写真を、そういえばアップしていなかったなと思い出し、その雰囲気だけでも伝えられたらと、気に入った写真をアップしてみました。これは、今年の7月に訪問したときに撮りました。この付知を中津川市役所の仕事として訪問することは、これからはあまりないと思いますが、個人的にはこれからも訪問できたらと思っています。

朝比奈隆

▪︎昨晩は、大阪福島の「ザ・シンフォニーホール」で、龍谷大学吹奏楽部の第42回定期演奏会「大阪特別演公演」が開催されました。龍大吹奏楽部の定期演奏会は、毎回楽しみにしています。いつもは、滋賀県大津市にある「びわ湖ホール」で開催されるのですが、今年は、「びわ湖ホール」と「ザ・シンフォニーホール」で開催されました。龍大吹奏楽部は、人気・実力共に関西を代表する全国屈指の学生バンドですが、その評価の通りに、今年も全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞しました。また、全日本アンサンブルコンテストでは、サクソフォン4重奏が金賞を受賞しました。今回の定期演奏会でも、その実力を十分に堪能させていただきました。何年も重ねて定演に通ううちに、大学吹奏楽部の定演のスタイルもわかってきました。

▪︎前半のプログラムは、ショスタコーヴィチやバルトークの作品を吹奏楽のために編曲した作品でした。後半では、ポップスコンサートのように映画「スター・ウォーズ」のなかで使われた様々なテーマ曲、アメリカのルロイ・アンダーソンの名曲が演奏されました。最後は、クリスマスソングで盛り上がりました。コンサートが終わって、廊下に出ると、柱に写真が飾ってありました。長年にわたって大阪フィルハーモニー交響楽団を率いてきた朝比奈隆さんの写真でした。いつ頃の写真でしょうか。朝比奈さんは、1908年にお生まれになり、2001年に92歳でお亡くなりになりました。多くの熱狂的なファンがおられました。懐かしい気持ちになりました。

【追記】▪︎龍谷大学ホームページのなかにある「RYUKOKU SPORTS+」に、どういうわけか吹奏楽部の記事が掲載されました。以下、転載します。

12月24日(木)、ザ・シンフォニーホールにて、龍谷大学吹奏楽部大阪特別公演を開催しました。

当日は満席近い多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。

今公演で卒部する4回生、短大生2回生、それを見送る1~3回生、それぞれの胸の中の思いが溢れ出る演奏が、皆様にも伝わったのではないでしょうか。シンフォニーホールには前日の晩にホール仕込みと1時間のリハーサルを実施。

大きなパイプオルガンに目を奪われ、はじめの一音を吹いた瞬間には広がるその響きに耳を奪われました。そんな日本最高峰のホールで演奏を行わさせて頂くことに、改めて大きな感動を覚えました。迎えた本番。幕開けを、近畿大学吹奏楽部さんをバンダとして迎えた、ショスタコーヴィチ作曲の「祝典序曲」で飾りました。クライマックスに登場するバンダには、今年度の全日本吹奏楽コンクールにて金賞を受賞した近畿大学吹奏楽部の方々に出演いただきました。

2曲目に、今年の全国大会で金賞を受賞頂いた際の自由曲、バルトーク作曲の「中国の不思議な役人」。

そして、いよいよ、藤原功次郎さんをゲストに迎えての「flower」、藤原さんの高い技術と音楽性を来場いただいた方だけでなく、同じ舞台で演奏をしている部員も大いに魅了されました。

Ⅰ部の最後は、今回の演奏会のメインである、P.スパーク作曲の「宇宙の音楽」です。80人近い大編成での迫力ある演奏をお届けできたのではないでしょうか。休憩を挟んだ後のⅡ部では、現在、話題沸騰中の映画スターウォーズより、「インペリアルマーチ」で幕開けし、「ヨーダのテーマ」、「カンティナバンド」、「メインテーマ」の4曲をまず演奏いたしました。

指揮者の若林監督がライトセーバーを持ち、トランペットパートとトロンボーンパートが黒いマントを身にまとい、他にも色々な登場人物のお面をつけたり、宇宙人をイメージした振り付け等の演出をしました。宇宙の壮大な様子や、未知への高揚感のあるフレーズが魅力的なこの曲。4曲を通して、スターウォーズを見たことがある人もない人も、楽しめる演奏だったのではないでしょうか。

その後はクリスマスイブ当日に合わせ、ルロイ・アンダーソンの楽曲、打楽器セクション大活躍の「タイプライター」と、「サンドペーパーバレー」、クラリネットパート総出演の「クラリネットキャンディ」、最後に「クリスマスフェスティバル」の4曲を演奏しました。

アンコールでは、藤原さんを迎えトロンボーンのフューチャー曲である「トロンボナンザ」、そして「ジングルベル in swing」を部員全員で演奏し、大盛況のうちに大阪特別公演の幕を閉じました。今年は、びわ湖ホールで第42回定期演奏会を、ザ・シンフォニーホールにて大阪特別公演を開催しました。このような機会をいただけましたのは、普段からの皆様の類稀なるご声援のおかげです。心より御礼申し上げます。

来年度も龍谷大学吹奏楽部が更なる発展ができますよう、部員一同精一杯努力を積み重ねていきます。これからも温かいご声援をよろしくお願いします。

GEL-KAYANO 22

▪︎とうとうゲットいたしました!アシックスの「GEL-KAYANO 22」です。そうなんです。いよいよ、ランニングを再開することになりました。2014年3月に、「篠山ABCマラソン」に出走しった後に足の調子が悪くなり、さらに海外出張のさいのアクシデントで肋骨の軟骨にヒビがは入り…と、いろいろ続いた結果、走ることをやめてしまっています。ですから、1年と10ヶ月ぶりに走るということになります。今では、フルマラソンを走ったという事実が信じられません。でも、もう一度、最初から身体をつくっていきます。

▪︎とうとうゲットいたしました!アシックスの「GEL-KAYANO 22」です。そうなんです。いよいよ、ランニングを再開することになりました。2014年3月に、「篠山ABCマラソン」に出走しった後に足の調子が悪くなり、さらに海外出張のさいのアクシデントで肋骨の軟骨にヒビがは入り…と、いろいろ続いた結果、走ることをやめてしまっています。ですから、1年と10ヶ月ぶりに走るということになります。今では、フルマラソンを走ったという事実が信じられません。でも、もう一度、最初から身体をつくっていきます。

▪︎さて、「GEL-KAYANO 22」ですが、ちょっとだけ履いてみました。以前も、KAYANOのシリーズを使用していたが、よりクッション性が高まったように思いました。といいますか、なんだか上等なカーペットの上を歩いているみたいな気になります。これでリハビリのジョギングを始めることになります。走らなくなってから、仕事のストレスを酒で発散してきました。身体は少し太くなり、健康診断の数値も良くありません。医師や栄養士さんからも指導を受けました。はい、反省しております。ということで、酒を控えランニングをいたします。

▪︎最初のフルマラソンは、ゆっくり走り始めてから4ヶ月目でした。2012年の「福知山マラソン」です。54歳でした。無理があったかもしれません。右脹脛に肉離れを起こしてしまいました。始めてフルマラソンを完走したのは、7ヶ月目、2013年の「京都マラソン」でした。そして、2-13年の「大阪マラソン」、2014年の「篠山ABCマラソン」と走ってきました。私のような酒飲みのおじさんでもフルマラソンを走ることができたのは、大学のアスリート職員の方たちの指導や励ましがあったからです。本当にありがたいことです。こんどは、以前の指導を思い出しながら、タイムやフルマラソン完走というよりも、身体ができあがていくプロセスをゆっくり楽しみたいと思います。まずは、来年の2月末に開催される「びわ湖レイクサイドマラソン」の15kmから再開しようと思います。

中津川市役所・市民協働課の記事

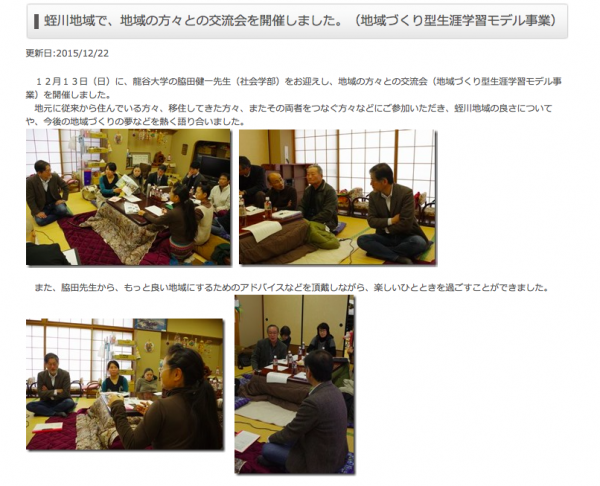

▪︎中津川市の「地域づくり型生涯学習モデル事業」のお手伝いをさせていただいています。少し前に、中津川市のホームページに、付知にいったときの記事がアップされましたが、今度は、蛭川を訪問した時の記事がアップされました。

蛭川地域で、地域の方々との交流会を開催しました。(地域づくり型生涯学習モデル事業)

関連エントリー

「地域づくり型生涯学習モデル事業」(岐阜県中津川市)

川西から京都

▪︎師走です。年末なのですが、年末という気持ちがなかなか湧いてきません。新しい年を迎える気持ちになるためには、今年1年を締めくくるような気持ちにならなければならないのですが、そういう気持ちが湧いてきません。いつもの日常がズルズルと続いていってしまうような感覚なのです。民俗学者の桜井徳太郎は「ハレ」(非日常)と「ケ」(日常)と「ケガレ」(日常生活を支えるエネルギーが枯れてしまった状態)が循環すると説明しましたが、この説明に従うのならば、循環の感覚がなくなっており、「ハレ」を通して「ケ」に必要なエネルギーが復活してくる…そういう気持ちになかなかなれないということなのかもしれません。子どもの頃はもちろん、そして大人になっても、そういう気持ちがどこかにありましたが、しだいに希薄なものになっています。

▪︎そのような話しはともかく、昨日も、老母の入所している高齢者の福祉施設にいってきました。洗濯物の交換と施設での生活に必要な日用品の支払いをすませて、母親の様子をみてくることが目的なのですが、いかんせん、この施設が遠いのです。しかも、母が不在の家の空気を入れ替え、役所に母親のマイナンバーにことを問い合わせ、母の家にある車のリコールに対応すために車を自動車整備工場に運んだりと…いろいろやることが数珠繋ぎで、結局すべてを終えた頃には、夕方近くになっていました。

▪︎写真は、車を預けた自動車整備工場の近くで撮ったものです。いつも、母の介護にいくさいに、車で通りつつ、何か巨大な構造物が建設されているなとは思っていたのですが、それが新名神高速の橋であることがわかったのは、比較的最近のことです。左から橋が伸びてきています。なにやら、巨大な恐竜が首を伸ばしているようにみえます。この新名神高速道路は、大津、宇治田原、城陽、八幡、高槻、茨木、箕面、川西、宝塚北、神戸北と続く高速道路になります。もっとも、大津から神戸北まですべてが開通するのは平成35年=2023年になります。まだ、当分先のことですね。

▪︎昨日は、母親関連の一連の仕事を済ませてあと、京都に向かいました。知り合いの出版社の方と、ちょっと呑みましょうか…ということになっていたからです。トップの新名神高速道路の工事現場の近くある能勢電鉄・平野駅から電車に乗りました。スマートフォンのアプリで検索してみると、意外なルートを提示してくれました。川西能勢口で阪急に乗り換え、十三でまで。ここまでは普通です。十三からは、阪急京都線でまずは高槻市駅まで通勤特急で。高槻市駅からは準急で大山崎駅まで。徒歩でJR山崎駅まで歩き、あとは快速米原行きで京都駅まで…という指示が出たのです。面白かったので、指示通りに電車に乗りました。そのようなこともあり、昨晩は、初めてJR山崎駅を利用することになりました。少しレトロな印象深い駅でした。この界隈は、けっこうお洒落なお店がたくさんあり、美術館や、サントリーの山崎蒸留所もあります。あらためて、散策に来ようと思いました。

中津川市「付知総合事務所」の記事

▪︎先日、まちづくりのお手伝いにいった中津川市・付知の「付知総合事務所」のスタッフの方が、今回の「まちづくりMU-JIN」のことを記事にして、市役所のホームページにアップしてくださいました。ありがとうございました。とっても楽しい会合でした。

【付知】『まちづくりMU-JIN(無尽)』が開催されました!

関連エントリー

「地域づくり型生涯学習モデル事業」(岐阜県中津川市)

法話「深き人生の悲哀」

▪︎瀬田キャンパスの樹心館で、ご生誕法要が行われました。ご生誕法要とは、親鸞聖人のお誕生日(5月21日)を機縁として毎月21日に行なわれる法要です。『讃仏偈』を勤めた後、法話があります。本日は、農学部の杉岡先生から、「深き人生の悲哀」というテーマでの法話をお聞かせいただきました。家族や、家族のように親しい人との死別(二人称の死)=悲哀を契機に、阿弥陀仏のような大いなるはたらきにより自己の死(一人称の死)に自覚的になり、そのプロセスを経て他者の死(三人称の死)に共感できる…そのような法話でした。

▪︎私の狭い専門分野は環境社会学ですが、同時に、社会学の立場からですが、「死生観」に強い関心を持って細々と勉強をしています。大変勉強になりました。もっとも、仏教では「死生」とはいわず、「生死」(しょうじ)というそうです。

▪︎杉岡先生の法話は、西田幾多郎の哲学をベースにしたものでした。先生が配布されたレジュメでは、西田は大乗仏教とその思想(禅宗と念仏)を西洋哲学と対峙させることによって、「東西文化の融合の途」を探求したと解説されていました。その西田が、自身の子どもを亡くした経験と、『歎異抄』の理解をもとに、時間が経過しても悲哀はなくならない、そうではなく、その質が変わるのだと考えていたことを、資料をもとにご説明になりました。その上で、「よりそう」とは、本当は「よりそう」ことができない、共感することができないとわかった人が、初めて口にできる言葉なのだともご説明になりました。心に深く染み入る法話でした。ありがとうございました。

【追記】▪︎ご法話で、杉岡先生が引用されていた西田幾多郎の文章は、以下で読むことができます。「我が子の死」という題の文章です。「青空文庫」にありました。