総合地球環境学研究所に向かってウォーキング

■土日とも仕事です。昔は、若くて体力もあったので平気だったのですが、最近は寄る年波に勝つことができず、「辛いな…」と思うことが増えてきました。本来であれば、昨日(日曜日)は、「大津市民駅伝」に応援に行く予定でした。職場の仲間と盛り上がってリフレッシュするはずでした。ところが、総合地球環境学研究所の会議が入ってしまいました。もちろん「仕事優先」ですから、「大津市民駅伝」は断念しました。龍大のチームは、今年は事務職員の皆さんのみの参加になりました。チーム名は、「龍谷RunRun」です。私も、かつて2013年と2014年の大会で走りましたが、今回走った皆さんとはレベルが違います。チーム全員で5人ですが、そのうちの4人は、フルマラソンが3時間を切るサブスリーランナーなんです。ですから結果は、さすがの「準優勝」です。すごいですね〜。私は大会後の宴会場の予約と、メニューの確定のお手伝いだけさせていただきました。

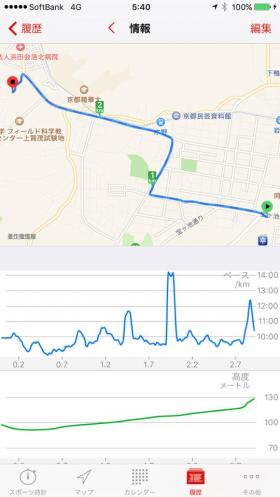

■まあ、そういうことでして…、仕事で行けなかった私はちょっと悔しい思いもありました。総合地球環境学研究所に向かう際、最寄りの京都市営地下鉄の「国際会館」駅から研究所までウォーキングをすることにしました。約3kmの距離を、30分で歩きました。歩いている途中、比叡山と叡田の電車を撮影したりと、少し道草もしながらのウォーキングでしたが、健康管理のために医師からは「1日30分の運動をしてください」と言われており、とりあえずこの日の最低の目標は達成したということになります。

■この日の会議は、参加している研究プロジェクトのコアメンバー会議でした。今月末に迫った、研究プロジェクト評価委員会(PEC)の評価が行われることになっているので、そのための準備も含めた会議でした。評価委員の前でのプレゼンテーションの内容を、コアメンバーでチェックしました。それと、来年度の研究予算についても…。年度末の繁忙期に突入しています。今日も、朝9時半から再び総合地球環境学研究所で夕方まで会議です。超・早朝(超・深夜)に起床して、パワーポイントで会議資料も作らねばなりませんでした。ああ、しんど…。

【関連エントリー】

第55回大津市民駅伝

大津市民駅伝、走りました!!

白菜鍋

■昨晩の晩御飯です。単純な料理ですが、少し前にエントリーした「ピェンロー」と同じく、この「白菜鍋」も最高に美味しいと思っています。冬ならではの料理です。ここに酒と水を入れて、蒸し煮にするだけの超・簡単料理です。白菜がトロトロになる寸前まで蒸し煮にします。これを、大根おろしとポン酢でいただきます。薬味には、一味と白ネギを使った。青ネギでも良いのでしょうが、私が辛味がある方がうまいと思います。今日は、隠し味でもないが、少し昆布茶も使ってみた。柚子なども使うと、少し風味が変わって、別の美味しさに変身するかもしれません。残ったスープは雑炊にしました。これもとても美味しくいただきました。普通の豚肉でかまわないのですが、量がそれなりにあったほうが、美味しくなるように思います。昨晩は「常夜鍋」の予定だったのですがが、豚肉を買い足して、急遽、この「白菜鍋」にしました。白菜の量ですが、大人2人で1/4株の白菜を全て食べることができました。

■写真のように鍋に白菜と豚肉を並べるためにはどうすれば良いのか…。白菜と豚肉をまずは重ねます。白菜、豚肉、白菜、豚肉、白菜と順番に重ねます。白菜は、重ねるたびに葉と軸の向きを逆にすると良いかと思います。そして、7〜8cmほどの長さ(それぞれのご自宅の土鍋の深さに合わせて適当に…)に包丁で切ります。そして、土鍋の中に立てていくのです。簡単です。学生の皆さんにもできます。下宿で友人たちとこの鍋を囲んで、健康を維持してください。

山邊朗子先生を偲ぶ会

■今日は、私が所属する社会学科の卒論に関連する会議がありました。そのあと、昨年の11月25日にご逝去された山邊朗子先生を偲ぶ会が、瀬田キャンパスの2号館で開催されました。関西の社会福祉学研究の最前線で活躍されてこられた方ということもあり、多くの方たちが参加されていました。私は、たまたま2期4年間にわたり社会学研究科長を務めた関係から、大学院社会学研究科の「東アジアプロジェクト」の一環として、山邊先生と一緒に韓国や中国の大学に何度も訪問いたしました。そのことは、このブログにも書いてまいりました。でも、今日は、ずっと昔むかしの山邊先生との思い出を少しだけ書いておこうと思います。山邊先生の同僚の皆さん、そして先生を慕っておられた多くの院生や学生の皆さんには、どうでも良いことかもしれませんが…。

■山邊先生と最初にお会いしたのは、今から33年前になります。私は母校・関西学院大学の大学院社会学研究科修士課程の1年だった時です。山邊先生は、もともと私と同じ研究科の修士課程で、社会学理論の研究をされていました。アメリカの社会学者であるタルコット・パーソンズの社会学理論に関する研究です。しかし、その後、同志社大学大学院文学研究科社会福祉学専攻に進学され、福祉学の道を歩まれました。私が山邊先生とお会いしたのは、先生が同志社の修士課程に在籍されている時のことでした。山邊先生と私との共通の先輩に当たる方のご自宅でホームパーティが開かれ、そこでお会いしたのです。まだご結婚されていませんでした。お名前は旧姓でした。この時のことを非常によく覚えているのですが、それはなぜか。正直に書きますが、とてもお美しく目だっておられたからです。山邊先生は、そのパーティで、明るくおしゃべりされていましたが、その話し方には、結構ストレートで辛辣な部分がありました。見た目の様子とのギャップ…と言いますか、そのようなこともあって、深く記憶することになったのかと思います。

■私は2004年から龍谷大学に勤務しています。勤務して数年たった頃だったかと思いますが、瀬田駅で山邊先生とご一緒になりました。そして、時間がないのでタクシーに乗って瀬田キャンパスまで行こうということになりました。その時、お互い関西学院大学の出身であることから、いろいろ関学の話しをしました。そして、たまたま先ほど書いた共通の先輩の話しになり、その先輩のホームパーティのあの場に一緒にいたことも分かったのです。お互いに、大変びっくりしました。ご結婚されてお名前も変わっておられましたし、あれから時間もずいぶん経過していたので分からなかったのです。もっとも、そもそも山邊先生のご記憶の中には、私のことなどは残っていなかったと思いますが…。今日の偲ぶ会では、山邊先生が写った写真のスライドショーが上映されました。その中には、山邊先生が龍大に赴任された頃、お若い頃の写真もありました。そのお写真を見ていると、先輩のホームパーティでお会いした時の先生の面影が浮かんできました。

■山邊先生のご冥福を心からお祈りいたします。

ジョギング再開

■今月の最後の日曜日に「第7回びわ湖レイクサイドマラソン」が開催されます。私は、第1回から第4回まで出走しましたが、第5回(2014年)は岐阜県への出張で、第6回(2015年)は風邪で出走できませんでした。ランニング自体も、2014年3月の「篠山ABCマラソン」を完走した後、脚を少し故障してストップしたままです。故障は治りました。これまで、何度か復活しそうになりましたが、生活の中にランニングを組み込むことがうまくできませんでした。ということで、2年近く走っていません。意志薄弱…ですね。

■健康管理の方もうまくいっていませんでした。54歳の夏か56歳になる直前まで走っていましたが、その頃は、良いことばかりでした。体重は低下する。身体が締まる(スタイルが良くなる)。血圧が下がる。中性脂肪の数値も低下する。しかし、走るのをやめてしまうと、また元に戻ってしまいました。そして仕事のストレス解消を酒に求めるようになってしまいました。結果として、健康状態については、医師や栄養士といった専門家から、節酒と運動を心掛けるようにと言われる状態にまでなってしまいました。

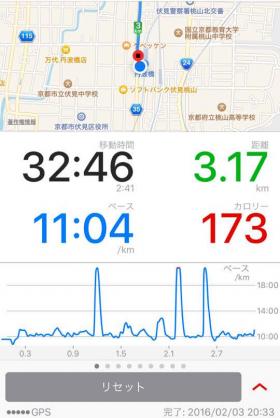

■そのような状況での「第7回びわ湖レイクサイドマラソン」なのです。健康のために走らねばならなくなりました。ちょうど、良いタイミングと思うようにしています。急に走ると故障するのではないかと心配したので、まずはウォーキングで脚を慣らしてきました。そして今日は、ひさしぶりのジョギングです。約1年ぶりになります。とにかく30分以上、5km以上走ってみることにしました。スピードのことは気にせず走りました。その結果が上の記録です。iPhone6plusのアプリで記録しました。ウォーキングとありますが、これは設定ミス。ランニングです。平均6分31秒/km。まずまずでしょうかね。1年ぶりのジョギングで、走り続けるのはこれぐらいのスピードが限界かと思います。気持ち良く走ることができました。シューズもおニューです。アシックスの「GEL-KAYANO 22」です。カッコイイですよね、このシューズ。この感じで、少しずつ距離を伸ばして本番を迎えようと思います。

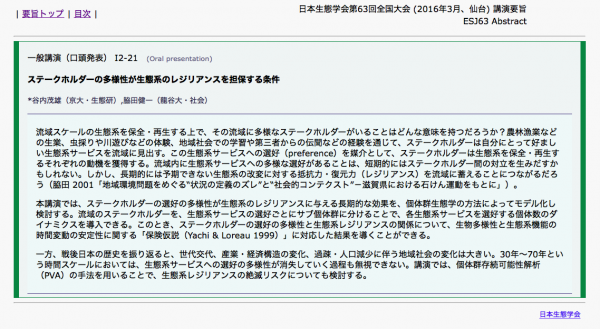

ステークホルダーの多様性が生態系のレジリアンスを担保する条件

■仙台で来月に開催される「日本生態学会第63回全国大会」で、長年にわたって一緒に研究をしてきた研究仲間の谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)が、私との連名で一般講演(学会発表)を行います。講演のタイトルは「ステークホルダーの多様性が生態系のレジリアンスを担保する条件」です。モデルを基に考える数理生態学者の谷内さんと、私のようなフィールドワークに基づいて研究する社会学者とのコラボレーションです。この講演のアイデアの根本のところ、根っこにあたる部分の一つは拙論にあります。「地域環境問題をめぐる“状況の定義のズレ”と“社会的コンテクスト”-滋賀県における石けん運動をもとに」(『講座 環境社会学第2巻 加害・被害と解決過程』)の中で述べた「状況の定義の多様性を維持していくこと」が重要であるという指摘です。このようなフィールドワークからの指摘と、谷内さんたちによる理論生態学的な研究成果(「保険仮説」)とをシンクロさせながら、2人で議論してきたことが今回の報告につながりました。私たちの講演は、3月22日14時から、会場は[I2生態系管理]です。

■この学会の開催期間中には、私と同じ社会学者である総合地球環境学研究所の菊池直樹さんも企画集会で発表されます。これはシンポジウム形式のようです。タイトルは「絶滅危惧鳥類と末永く上手に付き合う方法-見せながら守れるの?-」です。菊池さんご自身は、「研究者の眼、行政の力、地域住民の思い: 絶滅危惧種保全をめぐる順応的ガバナンス」というタイトルで報告されます。3月24日9時半からです。

ステークホルダーの多様性が生態系のレジリアンスを担保する条件

絶滅危惧鳥類と末永く上手に付き合う方法-見せながら守れるの?-

2015年度脇田ゼミ「卒論発表会」

■昨日は、2015年度脇田ゼミ「卒論発表会」でした。ゼミの2年間はアッという間でした。私も、アッという間に2つ歳を取ってしまいました。年々、歳をとるスピードが速まっているように思います。還暦も近づいていきています。昔であれば、翁の世界に近づいているのです。ということで、ゼミの皆さんには少しだけで結構ですので、私に対する「労わり気持ち」が欲しいと思います。

■私のゼミは、ゼミ生が多い年と少ない年とが、交互にやってきます。今年は少ない年でした。それでも卒論草稿の提出がとても遅いので、正月休みは添削でとても疲れてしまいました。考えてみれば、毎年こんな感じで正月休みを過ごしているのですが、そろそろこういうのは止めにしていただきたいなと思います。つまり、私の正月休みを返して欲しいわけです。来年はゼミ生が多い年になります。頼みますから、もっと早めに調査に取り組んでほしいと思います。毎年、毎年、そのことを口を酸っぱくしていってきているのですが、ゼミの皆さんの首に縄をつけてフィールドに引っ張っていくわけにもいきませんしね…。3年生の皆さん、そこんとこ、どうぞよろしくお願いいたします。

■さて、昨日の卒論発表会を終えた4年生のみんな。卒論に取り組むときに経験したことを、どうか何度も反芻してください。君たちの持っている長所も短所も、全てが凝縮されています。きっと…。それぞれの人の性格や傾向は、本質的なところでは生涯にわたってあまり変わらないので、何かの折に自らの短所がまた出てきます。そこをなんとか抑えて(ああ、また悪い癖が出てきた、やばいやばい…って感じで)、自分の持っている長所を伸ばしていってください。今回、優れた卒論が執筆できた/できなかったにかかわらず、卒論で経験したことを大切にして社会で働いてください。そして、話しは飛躍しますが、自分で「仕事」を見つけられる人になってください。さらに、何か事が起きた時には、逃げずに、きちんと「受けて立つ」人になってください。

■まだまだね、いろいろ思うところがあるのですが、「よっしゃ、今日はこれぐらいにしといたるわ」(池乃めだか)です。

琵琶湖疏水沿いをウォーキング

■一昨日のことになります。なんだか、いろいろあって、遅くまで深草キャンパスにある研究部の執務室にこもっていました。気がつくと20時になっており、そろそろ帰宅することにしました。キャンパスから出ると、そこには中華料理の「新華」があります。楽しそうな店内が見えたのですが、横目で睨んでスルーしました。頭の中には、水餃子と生ビールが浮かんできました。しかし、強い意志のもとにスルーしました。そして京阪深草駅に着いたときのことです。「そうだ!丹波橋駅、歩こう!」と突然のことですが、そう思ったのです。神の啓示、いやいや阿弥陀様のお導きでしょうか。

■ということで、琵琶湖疏水沿いの道を歩くことにしました。疎水沿いの道は、橋がかかっているところではアップダウンすることになります。橋のかかっているところだけ、少し土地が高くなっているのです。うまく説明できていませんが、ご理解いただけますでしょうか。疎水沿いの道なんですが、意外なことに、けっこう赤提灯がぶら下がっているのです。危ない。しかし、これもなんとか全てスルーできました。トップの写真は、琵琶湖疏水にある墨染発電所です。なぜこんなところに発電所があるのかといえば、疎水とその先にある濠川の落差を利用して発電しているからです。この発電所の少し先には、昔、インクラインがありました。この辺りは、桜並木が続いており、ぜひ春の夕方歩いてみたいものだと思いました。

■さてウォーキングです。この時はあまりムキにならずに、普通の速歩き程度にしました。時々立ち止まっては、周りの風景を眺めました。ナイトウォーキンぐも楽しいですね。実は、この日の朝、ヘルスメーターで通勤時の荷物を測ってみたのですが、なんと12kgもありました。こんな重いものを背負って、なんで私は通勤しているんだろう…と思いましたが、いろいろ必要な物を詰めるとこの重さになってしまうのです。ということで、あくまで脚に負荷をかけすぎないようにと、あえて普通に歩いてみました。3km超えることができました。丹波橋と深草キャンパスの間は、だいたい3kmなんです。歩くには、ちょうど良い距離です。12kgの荷物を背負ってはいますけど。

人を幸せにするのは何? 心理学者ロバート・ウォールディンガー氏

■TEDをご存知ですよね。正式名称は「Technology Entertainment Design」です。この団体は世界的講演会を主催していますが、私たちもその講演をネットで視ることができます。今回、私が興味深く拝見したのは、心理学者のロバート・ウォールディンガーさんの講演です。ウォールディンガーさんは、「ハーバード成人発達研究」の責任者です。この研究は、「史上最も長期に渡って 成人を追跡した研究」であり、「75年間724人の男性を追跡し、休むことなく、仕事や家庭生活、健康などを記録」してきました。その目的は、「人々を10代の頃から老年まで追い、幸福と健康の持続に本当に何が必要なのか探索」することにありました。通常では、このような研究はほぼ不可能です。それゆえ、ウォールディンガーさんの講演を非常に興味深く拝見しました。

■まずは、以下をご覧いただければと思います。

ロバート・ウォールディンガー:人生を幸せにするのは何? 最も長期に渡る幸福の研究から

上記講演の翻訳 ( translated by Reiko Bovee , reviewed by Masami Mutsukado and Kacie Landrum )

■この講演の中で、ウォールディンガーさんは、「私たちを健康に幸福にするのは、良い人間関係に尽きる」と述べています。上記の翻訳を頼りに引用をしてみます。

この教え― 親密で良い関係は 包括的に 私たちに益となっているという教えは 今に分かった事ではありませんね 何故そんな関係は築き難く 無視され易いのでしょう 誰もそうですが 私たちは手っ取り早く 手に入れられる 生活を快適に維持してくれるものが 大好きです 人間関係は複雑に込み入っています 家族や友達との関係をうまく 維持して行くのは至難の業です その地道な努力は地味で その上その仕事は 死ぬまで続きます 75年間に渡る研究で 定年退職後 一番幸福な人は 仕事仲間に代わる新しい仲間を 自ら進んで作った人達です 最近の調査での 新世紀世代のように この研究の参加者の多くは 彼らが青年期に入った時 名声や富や業績が 良い生活をするには 必要なものだと 本当に信じていましたが 75年もの間 我々の研究で 繰り返し繰り返し示されたのは 最も幸せに過ごして来た人は 人間関係に頼った人々だという事でした それは家族 友達や コミュニティだったり様々です

■とても興味深い指摘をされています。幸せになった人は、複雑に込み入っている人間関係をうまく維持し、そのために努力している人たちでした。面倒くさいかもしれませんが、そのような人間関係を、常に自分の周りにきちんと形成している人たち、頼れる人間関係のネットワークを自分の周りに形成している人たちでした。ここから、いろんなことを考えました。

■社会学の中には「個人化」という考え方があります。「個人化」とは、伝統的な家族やコミュニティ等の集団から解放され、自己の意思で選択できる、自己選択できる領域や余地が拡大していくことです。しかし同時に、それは人びとに困難をもたらします。あまりにも多くの選択肢の中で、自分が何を選択するべきなのか、よくわからなくなる状況を生み出してしまうからです。自由な選択は、人びとに選択を迫るある種の圧力にもなります。また、自己選択の結果、何か個人にとって不都合なことがあっても、個人が自己責任で対処・処理しなければなりません。このことは、どういう人間関係を形成して生きていくのかという点に関しても同様です。自由に自分に都合の良い人間関係を選択的に形成していけるのでしょうが、そのような人間関係は同時に非常に不安定なものとなります。「ちょっと面倒な人だけど、この人とはこれからも付き合っていかなければならない。上手に関係をつくっていこう」という風にはなかなかなりません。「個人化」が進めば、「面倒ならばそのような人間関係を選択しなければ良い」というふうになりがちです。ただし、短期的な視点によるそのような選択がもたらす長期的なリスク、人生のリスクについては、すべて個人で受け止め、処理しなければなりません。なかなか大変な時代に私たちは生きています。

■ウォールディンガーさんが現在でも追跡調査している方達は、90歳代の方達です。彼らが人格形成をして生きぬいてきた時代の社会と、特に、これから年齢を重ねていく若者たちが生きていかねばならない時代の社会とでは、質的に大きな差異があるように思います。「個人化」もその一つです。ウォールディンガーさんが指摘された幸せな人びとのように、頼れる人間関係のネットワークを自分の周りに形成していくことは、より一層困難になってくるかもしれません。この講演の内容は、アメリカの政治学者であるロバート・パットナムが提起した「社会関係資本」とも関連してくるようにも思いました。アメリカ社会の中で、パットナムの『Bowling alone』(『孤独なボウリング』)がベストセラーになりましたが、アメリカの社会の中で、「個人化」と「社会関係資本の衰退」が同時に進行していったからではないかと考えています。

■ウォールディンガーさんの講演を興味深く拝見して、私は、彼の指摘に大いに納得しました。しかし、納得すると同時に、頼れる人間関係のネットワークをどのように形成していくのか、また形成されていくための条件とはどのようなことなのか…といった実践的な課題についても考えることになりました。実際、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトでも、環境保全と人びとの幸せの関係について焦点を当てて研究しています。

最後にマーク・トウェインの言葉を 引用して終わります 一世紀以上むかし 彼は人生を振り返り こう書きました 「かくも短い人生に 諍い 謝罪し 傷心し 責任を追及している時間などない 愛し合う為の時間しかない それが例え一瞬にすぎなくとも」良い人生は良い人間関係で築かれます

■これは、講演の最後にウォールディンガーさんが引用したマーク・トウェインの言葉です。”There isn’t time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that.” トウェインのことなど何もわかっていないのですが、そのような私でも何かしら重みを感じます。どの作品ないしはエッセーに書かれているのか、知りたいと思いました。ちょっと調べています。

健康管理が大切

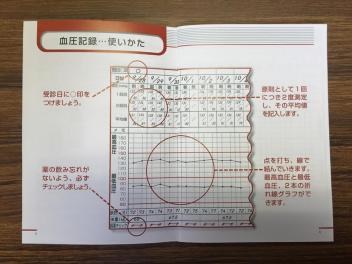

■昨日のことになりますが、深草キャンバスにある健康管理センターに仕事の空き時間を使って行ってきました。昨年の定期健康診断でチェックが入りました。血圧も高めだし、その他内臓関係の数値(血液検査)もよろしくない…。もともと脂っこいものはあまり食べませんが(欲しくない)、どうも問題は酒の飲みすぎのようです。特に肝臓のオーバーホールが必要なようです。自分の身体をいたわり、大切にしなければなりません。今日、診察していただいた医師の先生には、随分以前、禁煙の際もお世話になりました。今回も、ご指導いただきながら、自分の生活をきちんと自己管理できるように習慣付けたいと思います。ということで、まずは「わたしの血圧手帳」というノートをいただきました。これに、朝夕 2回、血圧を測って記録していくことになりました。この「わたしの血圧手帳」には、体重の変化も記入することになっています。個人的には、飲酒や運動の有無、そしてジョギングやウォーキングの距離なども書き込んでいこうと思います。ちなみに、健康管理センターで測定していただいた今日の血圧は、上が136下が86でした。医師の先生からは「まずまずですね」と言っていただきましたが、もっと運動をしなければなりません。

■ということで、今日は通勤の往復の中にウォーキングを組み込んでみました。自宅から1駅分の距離を歩いてみることにしたのです。下は、「iPhone6 plus」に入れたアプリで測定した記録です。行き(下左)は坂道を降り、帰り(下右)は坂道を登っているはずなのですが、ペースと消費カロリーがなんだか逆のような気もします。降りの方が、スピードは早くなるし、楽に歩けるのでカロリーの消費も少ないと思うのですが…。このぐらいの距離だとあまり正確には出ないのかな…。まあ、そのようなことはともかく、軽く汗をかくほどの良い運動にはなりました。ウォーキングとしては、かなり速いペースかもしれません。しかも、リュックとショルダーバックで、10kg近い荷物を背負っています。かなりの負荷がかかっていると思います。いつものように「会議と打ち合わせで疲れたから、ちょっと一杯やって帰ろう…」なんてことをやっていたら、とてもこのような運動はできませんね。本当は、30分以上歩かないといけないと思っています。近鉄丹波橋駅から深草キャンパスまでが、3km。速歩で、だいたい30分程の距離になります。さっそく、試してみることにします。

【追記】

■健康のテーマのエントリーということで、追記。今日は深草キャンパスで会議です。もう会議ばかりで…。気持ちを入れ替えて、生協の学食で昼食を摂ることにしました。今日は、小鉢で攻めてみました。ライスSS、豚汁、ブロッコリーピーナッツ(なかなか美味しい!)、15種類のヘルシーサラダ、甘辛ごぼう、ほうれん草のお浸し、納豆。しめて552kcal。野菜量は234g。塩分は5g。メインディッシュ的なものはないわけですが、それなりに満足しました。とはいえ、タンパク質の類は少ないな〜と思います。大豆タンパクを別にすれば、豚汁と甘辛ごぼうの中に入っている豚肉ぐらいかな。「まあ、夕食で調整しよう…」なんてことを考えるようになってきました。一日のトータルの栄養を考えるようになりました。

■健康のテーマのエントリーということで、追記。今日は深草キャンパスで会議です。もう会議ばかりで…。気持ちを入れ替えて、生協の学食で昼食を摂ることにしました。今日は、小鉢で攻めてみました。ライスSS、豚汁、ブロッコリーピーナッツ(なかなか美味しい!)、15種類のヘルシーサラダ、甘辛ごぼう、ほうれん草のお浸し、納豆。しめて552kcal。野菜量は234g。塩分は5g。メインディッシュ的なものはないわけですが、それなりに満足しました。とはいえ、タンパク質の類は少ないな〜と思います。大豆タンパクを別にすれば、豚汁と甘辛ごぼうの中に入っている豚肉ぐらいかな。「まあ、夕食で調整しよう…」なんてことを考えるようになってきました。一日のトータルの栄養を考えるようになりました。