東湖の風景

■今回宿泊した常宿であるホテル「桂苑」の部屋は12階にありました。北向きだったので、部屋の窓から東湖の一部が見えました。東湖は、中国の都市内にある湖としては最大のものだと聞いています。この東湖の風景を眺めながら、25年ほど前のことを思い出しました。

■今回宿泊した常宿であるホテル「桂苑」の部屋は12階にありました。北向きだったので、部屋の窓から東湖の一部が見えました。東湖は、中国の都市内にある湖としては最大のものだと聞いています。この東湖の風景を眺めながら、25年ほど前のことを思い出しました。

■30代前半の時代の話しです。当時、私は滋賀県教育委員会文化施設開設準備室に勤務していました。文化施設開設準備室とは、滋賀県立琵琶湖博物館(1996年開館)と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(1998年開館)の開設準備に取り組む部署でした。私自身は、1991年から博物館担当の学芸技師として働き始めていました。そして1992年に、当時、将来の博物館館長候補として勤務されていた、京都大学生態学研究センター名誉教授の三浦泰蔵先生と一緒に中国を訪問し、その際、東湖の畔りにある中国自然科学院水生生物研究所を訪問したのでした。現在、東湖に行くと立派な研究所の建物が見えますが、当時は古い小さな建物でした。しかしながら、この研究所は中華民国の時代に設立された歴史を持っており、研究所の収蔵庫には、たくさんのタイプ標本(新たに種の学名を付けるための記載論文中で使用され,学名の基準として指定された標本)をはじめとする多種多様な魚類標本が収蔵されいました。国際的な淡水生物の研究センターとしても有名でした。

■しかし、今一番思い出すのは、仕事の事よりも、併設された宿泊施設に泊まった時のことです。宿泊施設は、2階建てのテラスハウスのような建物で、食事は、賄いのおばあさんが作ってくださいました。食事時になると、1階から「めし、めし〜」と呼んでくれるのです。初めてコイ科魚類の一種である武昌魚(ダントウボウ)をいただいたのも、その賄いのおばあさんの料理ででした。毛沢東が好んだと言うこの武昌魚、とても美味しいのです。その時以来、武昌魚は私の大好物になりました。

■この宿泊施設の周りには、古ぼけた集合住宅が建っていました。窓の外には洗濯物が干してあり、生活感が溢れていました。現在は違いますが、当時は、「単位」という制度が生きていたと思います。「単位」とは、社会主義の中国における基礎となる組織のことです。都市部に暮らすすべての人びとは、職場を中心とした何らかの「単位」に所属しており、給料、住宅、退職金、そして年金など、人々の一生をこの「単位」が面倒を見ていました。研究所の敷地内の道では、研究者をリタイアした老人が孫の世話をされている風景なども、よく見かけました。まあそんなわけでして、「桂苑」の12階から見える東湖の風景を見ながら、四半世紀前のことを懐かしく思い出したのです。

■武漢市を省都とする湖北省は、省の名前からもわかるように「湖の北」にあります。湖とは、中国で2番目に大きい洞庭湖のことです(ちなみに洞庭湖の南側にあるのは湖南省です)。洞庭湖は、アジア最長の河川である長江の天然の遊水地の役目を果たしています。長江を流れる大量の水を受け止めています。しかし、長江流域の湖沼は洞庭湖だけではありません。上の地図をご覧ください。武漢の中心地域は、華中師範大学のある武昌と、長江の対岸にある漢口と漢陽の3地域から構成されていますが、郊外も含めた武漢市域全体では、こんなにたくさんの湖沼があります。そのようなこともあり、湖北省は「千湖之省」といわれています。淡水魚を使った料理が有名です。宴会のさいには、必ずといってよいほど淡水魚の料理が出てきます。淡水魚というと、日本人は泥臭い魚と思うかもしれませんが、上手に料理してあるのでとても美味しくいただくことができます。また、レンコンも有名です。いろんな料理にレンコンが使われます。レンコンは湿地帯で生産されますから、このような湖沼の多い地域は生産に適しているのでしょう。

■味付けですが、淡白なものから辛いものまで、様々な料理があります。中国の地図をご覧いただければわかりますが、湖北省や武漢市は、華中地域の中心都市です。しかも「九省通衢」=「9つの省へのつながっている」という表現からもわかるように、歴史的に人や物が行き交ってきた都市であるため、各地域からの様々な調理の仕方が入ってきているそうです。各地域の調理法と地元の食材を使って武漢の料理は出来上がっているのです。武漢に行くと、毎回、「千湖之省」に相応しい美味しい郷土料理をいただくことができます。日本では中華料理というと広東料理が中心になりますが、実際に中国に行ってみると、中華料理とは言ってもその内容は非常に多種多様であることがわかります。料理は、その地域の歴史、そして風土や環境を見事に表現しています。

華中師範大学を訪問

■3月6日(日)から8日(火)まで、龍谷大学大学院社会学研究科と入試協定を締結している華中師範大学外国語学院を訪問してきました。今回は、研究科長の清水先生や福祉学専攻の大塩先生に同行する形での訪問となりました。訪問の目的は、昨年の4月から研究科長に就任された清水先生を華中師範大学の先生方にご紹介し、今後の研究交流の進展について協議を行うこと、もうひとつは、華中師範大学外国語学院とのあいだで締結している入試協定にもとづき来年度、社会学研究科社会福祉学専攻に入学される外国語学院卒業生の方と面接をすることでした。前者の目的については、清水先生からの共同研究の提案があり前向きに取り組んでいくくことなりました。また、後者の卒業生の方にいては、学内で選抜された方でけあって、大変しっかりされた方で安心しました。もちろん、日本語学科の出身者ですので、日本語も大変堪能です。大学院の修士課程でしっかり社会福祉学の勉強を進めてくれることと思います。

■3月6日(日)から8日(火)まで、龍谷大学大学院社会学研究科と入試協定を締結している華中師範大学外国語学院を訪問してきました。今回は、研究科長の清水先生や福祉学専攻の大塩先生に同行する形での訪問となりました。訪問の目的は、昨年の4月から研究科長に就任された清水先生を華中師範大学の先生方にご紹介し、今後の研究交流の進展について協議を行うこと、もうひとつは、華中師範大学外国語学院とのあいだで締結している入試協定にもとづき来年度、社会学研究科社会福祉学専攻に入学される外国語学院卒業生の方と面接をすることでした。前者の目的については、清水先生からの共同研究の提案があり前向きに取り組んでいくくことなりました。また、後者の卒業生の方にいては、学内で選抜された方でけあって、大変しっかりされた方で安心しました。もちろん、日本語学科の出身者ですので、日本語も大変堪能です。大学院の修士課程でしっかり社会福祉学の勉強を進めてくれることと思います。

■このブログでも報告しましたが、昨年の8月に、華中師範大学の訪日団の皆さんを、琵琶湖に関する滋賀県の試験研究機関にご案内しました。そのときの団長が、華中師範大学の書記をされている馬敏先生でした。以前は、学長や副学長を歴任された方です。今回もぜひお会いしたかったのですが、中国全国人民代表者会議(全人代)に出席するため北京に行かれており、残念ながらお会いできませんでしたが、今回の訪問の成果等にいては、副学長の王恩科先生にご報告することができました。

■ 写真の説明を少しさせてください。トップの写真は、外国語学院の教職や職員の皆さんと協議を行ったときのものです。その下は、華中師範大学のキャンパスの風景です。なかなか落ち着いた雰囲気のキャンパスです。その下、今回は訪問することができませんでしたが「華中師範大学社会学院」の看板です。この看板の書を揮毫したのは、有名な人類学者である費孝通さんです。そして、この横で微笑んでいるのは、大変親しくしていただいている李俄憲先生(外国語学院副院長・日本語学科長)です。

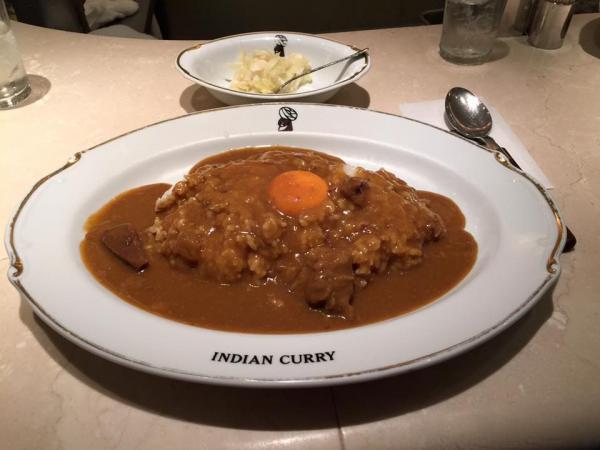

ひさしぶりの「インデアンカレー」

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、大津市に転居しました。そのため、転居にともなう引っ越し作業に時間がかかり、施設に入所している老母の見舞いと洗濯物の交換になかなかいけませんでした。赤ん坊と老人の世話に「待った」はありません。木曜日が引っ越し、金曜日が仕事、そして日曜日からは中国に出張ということで、母親のところに行けるのは土曜日だけでした。というわけで、身体は疲れ切っていまたしが、先週の土曜日、大津市の自宅から母親が入所している施設まで、電車でいってきました。片道2時間半かかりました。転居にともない職場には近くなりましたが、母親のいる施設は遠くなってしまいました。ここしばらくは自家用車で母親のもとに通っていまたしが、今回は電車、大阪梅田を通るので、ひさしぶりに阪急梅田三番街にある「インデアンカレー」を行くことにしました。今年になって初めての「インデアンカレー」です。

■本当にひさしぶりでした。昨年の12月以来かと思います。「甘さの後に、辛さが襲ってくる」あの味を、再び体験することができました。もちろん、注文は、いつものように「ルー大盛り&卵」です。大変、満足いたしました。ひさしぶりだったせいでしょうか、量については、ちょっと多すぎるな〜…と感じてしまいました。現在、医者から健康指導を受けている身ですが、普段、節酒をして栄養のバランスに気を付けてはいるので、たまにはカロリーの高いカレーも許されるかなと思います。「インデアンカレー」をいただくことで、介護の「距離」も乗り越えることができますから。

転居

■皆さん、お久しぶりです。3月2日から更新がストップしていました。なぜかといいますと、まずひとつめの理由ですが、長年住み慣れた奈良市から大津市に転居したからです。引越し作業や荷解き作業に体力を消耗してしまい、とても更新できる状況ではありませんでした。転居は3月3日(木)でした。週末の土日に行えばよいわけですが、週末は、すでに様々な学外の仕事や出張、そして老母の世話等が入っており、3月3日以外だと今年度中に転居ができそうになかったのです。とはいえ、どうしても欠席することができない会議があり、3月3日も夕方前から深草キャンパスに行かねばなりませんでした。更新がストップしたもうひとつの理由は、3月6日(日)から2泊3日で中国湖北省の武漢市にある華中師範大学に出張していたからです。慌ただしい出張でしたが、予定の仕事を終えて、昨日の8日、無事に帰国しました。ということで、やっと一息つきました。

■皆さん、お久しぶりです。3月2日から更新がストップしていました。なぜかといいますと、まずひとつめの理由ですが、長年住み慣れた奈良市から大津市に転居したからです。引越し作業や荷解き作業に体力を消耗してしまい、とても更新できる状況ではありませんでした。転居は3月3日(木)でした。週末の土日に行えばよいわけですが、週末は、すでに様々な学外の仕事や出張、そして老母の世話等が入っており、3月3日以外だと今年度中に転居ができそうになかったのです。とはいえ、どうしても欠席することができない会議があり、3月3日も夕方前から深草キャンパスに行かねばなりませんでした。更新がストップしたもうひとつの理由は、3月6日(日)から2泊3日で中国湖北省の武漢市にある華中師範大学に出張していたからです。慌ただしい出張でしたが、予定の仕事を終えて、昨日の8日、無事に帰国しました。ということで、やっと一息つきました。

■写真ですが、奈良で暮らしていたマンションから引越し業者さんが荷物を搬出しているところです。28歳の時から、奈良で暮らしています。それ以来、岩手県の盛岡市にいた6年間の単身赴任の期間はありましたが、ずっと奈良に暮らしてきました。このマンションにも20年ほど暮らしてきました。しかし、あまり奈良に暮らすことを大切にはしてきませんでした。仕事の関係から、意識は、滋賀県や大津市に向かっていたように思います(加えて、盛岡市に暮らしている時は、盛岡の街に夢中になりました…)。ですから、奈良に暮らしていることを実感するのは、大晦日の深夜に初詣に出かける時ぐらいでしたでしょうか。にもかかわらず、いざ転居することになると、意外なことに少し寂しい気持ちになりました。まあ、そういうものなのでしょうかね。もっとも、そのようなな感傷に時間的な余裕もあまりなく、大津市の転居先で引っ越しの荷物を受け入れるために、車を運転して向かわなければなりませんでした。

■というわけで、大津市民になりました。お世話になっている大津市民の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

龍谷ミュージアム春季特別展「水 神秘のかたち」

■龍谷大学の龍谷ミュージアムでは、春季特別展として「水 神秘のかたち」を開催いたします。以下が、概要です。

あらゆる生命の根源“水”。地域や時代を超えて、人々は水を敬い、畏れ、そして様々な願いを捧げてきました。とりわけ、四方が海に囲まれ、かつ水源が豊かな日本では、仏教や神道の思想・儀礼が深く関わり合い、水にまつわる多くのほとけや神が信仰されました。たとえば竹生島(滋賀県)や江島(神奈川県)など「水の聖地」の女神とされる『弁才天』や海運の神『住吉明神』、雨乞い祈祷の本尊となった『龍王』などはその好例といえるでしょう。また近世においては、国内各地の水辺の名所を描いた華麗な屛風絵が人々の目を楽しませました。

本特別展では、水に込められた願いや祈りを表した絵画・彫刻・典籍などの名品を通して、日本人が育んできた豊かな水の精神性を紹介します。浄らかな水が生んだ神秘のかたち―その造形美を心ゆくまでお楽しみください。

■このポスターの中央にいらっしっゃるのは、「宇賀弁財天」です。「MIHO MUSEUM」が所蔵されているものです。「宇賀弁財天」とは、「宇賀神」と「弁財天」が合体・集合しています。少し説明します。「弁財天」は、私でもわかります。「弁天さん」ですね。仏教の守護神である女性の神様です。もともとは、ヒンドゥー教の女神なのだそうえです。ところが、このポスターの「弁財天」は少しかわっています。ポスターではわかりにくいのですが、頭の上に、顔は老人・身体は蛇の神様がのっかっています。その前には、鳥居もありますね。この「人頭蛇身」の姿をしているのが「宇賀神」です。日本固有の神様で、穀霊神・福徳神として信仰されてきた神様のようです(ようです…というのは、今回、少し勉強してみたからです)。この「宇賀弁財天」ですが、 滋賀県では、琵琶湖・北湖に浮かぶ竹生島、この竹生島にある宝厳寺に祀られている「宇賀弁財天」が有名です。特別展の解説にもあるように、「弁財天」は「水の聖地」の女神です。全国各地の水神様等の様々な神様と習合して、人と水がかかわるところに祀られているようです。「人–弁財天–水環境」というふうに、人と水環境を結び付けています。そもそも「弁財天」はインドでは河川の神様でした。

■私は、琵琶湖流域を中心に、河川や湖沼の環境問題にいて研究していますが、そのような自分の専門的な関心とこの特別展、どこか深~いところで結びつくような気がします。ぜひ、この春季特別展を観覧させていただこうと思います。

第7回「びわ湖レイクサイドマラソン」

■金曜日は家の用事で大津、土曜日は仕事で大津(大津市役所)、そして昨日・日曜日は大津と草津で開催される「びわ湖レイクサイドマラソン」に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチームの一員として出場しました。

■この「びわ湖レイクサイドマラソン」、今回で第7回になります。私は、第1回から4回まで連続して15kmの部に参加してきましたが、第5回は出張で、第6回は風邪で欠場しました。ということで、2年ぶりの出走ということになりました。しかも、レースに出るのは、2014年の3月に開催された「篠山ABCマラソン」以来です。この篠山のマラソンを完走した時点では、これからも「走り続けようと」と思っていたのですが、足の故障が長引き、結果として、走る習慣がなくなってしまっていました。なんとも、情けない話しです。というわけで、身体は完全に元に戻り、57歳の普通のおじさんのものになってしまいました。加えて、ほとんど練習らしい練習をしていないので、「予想タイムは1時間40分で、なんとか完走」というところに目標をおきました。結果は、予想通り1時間41分28秒(ネットタイム1時間40分36秒)でした。自己記録は、第4回の1時間19分56秒ですから、自己記録よりも20分も遅いゴールになってしまいました。

■こんな記録しか出せない私なのですが、チーム「利やん」のキャプテンを務めており、チームオーナーで店主の光山さんと一緒に、選手強化に努めてきました。私は、龍谷大学のアスリートランナーの皆さんをお誘いしてチームに参加してもらいました。光山さんも、お店に来られるランニング好きのお客さんをスカウトされてきました。その結果、チーム「利やん」は、かなりのレベルのチームになりました。今回は、龍谷大学の職員の皆さん3人が、頑張って入賞されました。素晴らしいです!! 上の集合写真は、レース後、ランナーの皆さんと応援団の皆さん(店員さんや常連客の皆さん)が一緒になって撮ったものです。

■今回のチーム「利やん」は、お店の常連客、常連客ではなくてもたまに来てくれるお客さんをキーパーソンにして、そのキーパーソンを媒介としていろんなところから集まってきた人たちよって結成されました。具体的には龍谷大学の教職員やその友人の皆さん、大津や草津の大企業の社員の皆さん、草津市のある自治会の仲良しグループの皆さんです。合計、21人が走りました。これはすごいことです。第1回に参加している私としては大変感慨深いものがあります。というのも、第1回に走ったメンバーはたった6人だからです。左の写真が、第1回の集合写真です(私は真ん中に立っています)。みんな素人(なんちゃって)ランナーばかりです。この時は、新聞社の記者の方が2人入っておられました。ところが選手強化をはかってきた結果、現在は、フルマラソンで2時間20分を切る記録を持つ元・実業団の選手や、フルマラソン3時間を切るサブスリーランナーも多数参加されています。隔世の感がありますね~。今年は女子のランナーも3人になりました。アスリートから初心者まで、ますます選手層が厚くなっていってほしいと思います。

■今回のチーム「利やん」は、お店の常連客、常連客ではなくてもたまに来てくれるお客さんをキーパーソンにして、そのキーパーソンを媒介としていろんなところから集まってきた人たちよって結成されました。具体的には龍谷大学の教職員やその友人の皆さん、大津や草津の大企業の社員の皆さん、草津市のある自治会の仲良しグループの皆さんです。合計、21人が走りました。これはすごいことです。第1回に参加している私としては大変感慨深いものがあります。というのも、第1回に走ったメンバーはたった6人だからです。左の写真が、第1回の集合写真です(私は真ん中に立っています)。みんな素人(なんちゃって)ランナーばかりです。この時は、新聞社の記者の方が2人入っておられました。ところが選手強化をはかってきた結果、現在は、フルマラソンで2時間20分を切る記録を持つ元・実業団の選手や、フルマラソン3時間を切るサブスリーランナーも多数参加されています。隔世の感がありますね~。今年は女子のランナーも3人になりました。アスリートから初心者まで、ますます選手層が厚くなっていってほしいと思います。

■ところで、チーム「利やん」が楽しいところは、じつは、レース終了後にお店に参加者が集まって慰労会・祝勝会を開催するところのあります。当然のことですが、オーナーの光山さん(店主さん)が選手や応援団のために料理の腕を振います。応援団のなかには、ビール会社の方がおられます。お仕事として、私たちの慰労会・祝勝会のためにおいしい生ビールをついてくださいます。ランニングという共通項はありますが、同時に、これは異業種交流でもあるわけです。といいますか、ランニングを楽しみつつも、美味しい料理と生ビール、そして異業種交流を楽しむ「ために」チーム「利やん」に参加されているわけです!! 今回も非常に盛り上がるとともに、非常に楽しい時間を過ごすことができました。宴会が進むにつれて、それぞれ職場は違うはずなのですが、テーブルのあちこちで、いろんなところで実は繋がっていることがわかってきました。例えば、「地元」が同じで中学の先輩・後輩だったとか、共通の知人がいるとか…。こういう点も、面白いな〜と思いました。 アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグが、「サードプレイス」の重要性について指摘していますが、私にとって「利やん」は、大切な「サードプレイス」のひとつなのだと思います。

■この写真の中で、表彰状を持っている方が3人おられます。中央の前が、龍大職員の奥村さん、その後ろが世雄さん、そして向かって右側が竹之内さんです。龍大職員のトップランナーの方達です。さらに、今回は入賞を逃しましたが、唯一、チーム「利やん」で過去に優勝している方がおられます。龍大職員の原さんです。真ん中で緑と白のシマシマのラガーシャツを着ている方です。以前、私のフルマラソン完走を指導してくださった方です。師匠ですね。

【追記1】■ちょっと驚いたことがありました。レース終了後、自宅が遠い人はスーパー銭湯で汗を流して、慰労会・祝勝会に参加するわけですが、今回はランナーの人数が多く、スーパー銭湯までいく車の台数が足りませんでした。すると龍谷大学のアスリートの皆さんは、「スーパー銭湯まで10km走っていきますよ」と5人のグループで走り始められたのです。レース終了後、たいした疲れもなく、そのまま走っていかれたことに、びっくりしてしまいました。さすがウルトラマラソンに出場するレベルの方たちは違います。

【追記2】■もうひとつ大切なことを追記しておきます。チーム「利やん」で、ただ一人、第1回から第7回まで連続出場し続けている人がいます。私の年上の同僚、原田達先生です。原田先生は、定年退職までまだ3年を残して、3月末で退職されます。実は、原田さんには楽しみな計画があるのです。「東海道五十三次」を一気に歩き通すこと、それが先生の計画です。今年の5月にいよいよスタートされる予定です。そのための準備を着々と進めておられます。東京の日本橋からスタートとして、京都の三条大橋に到着する前日には、「利やん」で飲む…これが原田先生の希望でもあります。そこで、チーム「利やん」のメンバーが集まって、原田先生の「東海道五十三次踏破」をお祝いすることにいたしました。お仕事でお忙しいことと思いますが、チーム「利やん」の皆さんにはご参集いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。また、ご連絡をいたします。ちなみに、原田先生は、「東海道五十三次踏破」を目指して、現在、facebookに投稿されています。お知り合いの皆さん、是非、facebookで「お友達」になって、このチャレンジを応援していただきたいと思います。

【関連エントリー】「びわ湖レイクサイドマラソン」/ サードプレイスとしての「利やん」

平成27年度大津市都市計画マスタープラン 第2回まちづくり会議 中北部ブロック・中南部ブロック

■今日は、大津市役所で「平成27年度大津市都市計画マスタープラン 第2回まちづくり会議 中北部ブロック・中南部ブロック」が開催されました。大津市の「都市計画審議員」や、「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会 部会長職務代理者」という長ったらしい名前の仕事をしている関係で、この日は、アドバイザーとして参加させていただきました。大津市役所別館1階の大会議室です。そういえば、昨日も市役所に行きました。大津市の転居先の住宅のガス栓を開けてもらう手続きをするためなんでした。仕事でも生活でも市役所にやってくるということで、なんとなくですが、いよいよ大津市民になるんだという気持ちが心の中に湧いてきます。

■さて、今日の「まちづくり会議」ですが、昨年12月に開催された「第1回まちづくり会議」に続いて2回目になります。前回の第1回の時は、私が参加したのは北部ブロックでしたが、今回は日程の都合で「中北部ブロック・中南部ブロック」になりました。どういう地域かといいますと、中心市街地に隣接する地域で、中北部ブロックは、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎、以上5つの地域、中南部ブロックは、膳所、富士見台、青嵐、3つの地域になります。いずれも、新興住宅地を含む地域です。今日の「まちづくり会議」では、まず趣旨説明が行われた後、ワークショップに移行しました。第1回のまちづくり会議の結果を踏まえた「重点的な今後の取り組み」について「絞り込み」をしていただき、その上で「20年度の地域の将来像」を考えていただきました。また、重点的な今後の取り組みについて、市民、事業者、行政の3者の「役割」について考えていただきました。その上で、マスタープランをこれからどのような時に見る・使う・活用するのかについても意見をいただきました。

■ワークショップでは、AからEの5つ班のテーブルに分かれて取り組んでいただきましたが、市役所側が用意したワークショップの進め方とそれぞれの参加者の思いの間に少しずれがあり、簡単には絞り込みなどできないと考える班もありました。市役所の職員の皆さんが想定していた状況とは違っていたのでしょうが、地域の課題は様々な要因が連鎖して繋がっているので、そう簡単には絞り込みなどできない…というのは、まっとうお考えかと思います。市役所側が用意した絞り込みの作業は、議論がしやすいようにとの配慮からでしたが、裏目に出た感じでしょうか。まあ、まちづくりとは、このように紆余曲折するものなので、このようなことも当然起きてきます。

■とはいえ、皆さん、実に積極的に話し合っておられました。ある班では、「こういう問題は、短い時間だけでは話しが終わらない。酒でも飲みながら、朝まで語り合わないと」という意見が出ていました。素敵ですね〜。また、ワークショップが終了した後、こういうことを継続してやるべきだとの意見も出ていました。このような意欲を持たれていることも、とても素敵なことです。

■私はアドバイザーとして、最後に少しお話しをさせていただきました。前回の第1回は「栗きんとん」を例えにお話ししましたが、今回は料理店の立派なお弁当を例えにお話しをさせていただきました。漆塗りの大きく立派な弁当箱に、美しい器が置かれていて、そこに様々な食材を使った美味しい彩り豊かなお料理が盛られている。そんなお弁当箱です。都市計画マスタープランとは、このような漆塗りの弁当箱や器でしかありません。では肝心の中身であるお料理とは何かといえば、このマスタープランを元に、地域の皆さんが地域の課題を解決したり、魅力を発見して磨いていく取り組みの成果なのではないかと思うわけです。

■大津市の市域は、南北に長く伸びています。多様な魅力に富んでいます。それが、大津市の財産だと思っています。また7つに分かれた地域ブロックの中身も多様性に富んでいます。その固有の魅力を活かしながら、弁当箱や器=都市計画マスタープランを道具として活用しながら、美味しい料理である、それぞれの地域の創造的な取り組みを始めていただきたいなと思いました。実際、ある班では「まちづくり組織を立ち上げる」必要があると強く主張されていました。また、ある班では、問題を解決していくために「コミュニティビジネスが必要なのではないか」という意見も出ていました。すばらしいですね。このような思いを、まずは小さな成功事例からスタートして形にしていただき、「自分たちもやればできるな!」という自信を持っていただければと思います。

■そのような思いを、市役所も積極的に受け止め、広い意味で支援していただければと思います。支援とは、お金を付けて役所が事業を行うことだけではありません。人と人をつなぐ、情報を提供するなど、様々な支援の方法があります。これから人口減少社会の中で、財政的には益々厳しくなっていくわけですが、要求や陳情ではなく、地域住民と行政が、そして地域で経済活動をしている事業者の皆さんも含めて、一緒に悩んで、知恵を出しあって、汗をかくようなそのような取り組みを始めると素晴らしいなと思います。都市計画マスタープランを完成させることは、スタートであってゴールではありません。頑張って、楽しんで、夢を実現してまいりましょう。

大津へ

■結婚して以来、30年近く奈良で暮らしてきました。40歳から45歳までは、岩手県の盛岡市に単身赴任していましたが、それ以外は、基本的に奈良で暮らしてきました。にもかかわらず、です。これまでのエントリーにも書いてきましたが、大津市に転居することになりました。

■今日は、転居のための準備で、大津に家族と出かけました。大津も含めて滋賀県は、琵琶湖流域を研究フィールドにする私にとって「仕事の場所」でした。しかし、もうじき「生活の場所」にもなるのです。ひょっとすると、この年齢ですから、「骨をうずめる場所」になるのかもしれません。これまでも、「なんで大津に住めへんの」とよく言われてきましたが、やっと大津に住まうことになります。ただ、転居するということになると、これまであまり気にせず暮らしてきたにもかかわらず、奈良の街を去るにあたって一抹の寂しさを感じてしまいます。私の場合、子どもの頃から西日本を中心にあちこちに暮らしてきたこともあって、「大切な思い出深い場所」が多数あります。これはこれで、幸せなことなのかもしれません。

■写真ですが、大津市の「なぎさ公園」にある「なぎさのテラス」で休憩した際に撮ったものです。晴れていましたが、残念ながら比良山系は霞んでよく見えませんでした。

真の方法は、探究されるべき物事の性質に従う。(折々のことば)

■朝日新聞の1面に掲載されている哲学者・鷲田清一さんの「折々のことば」、楽しみにしています。私の場合は、ネットで拝見することの方が多いと思います。ネットでは、過去のものも拝見することができるからです。新聞で読むことができなかった(忘れていた)ものも、読むことができます。昨日の「折々のことば」は、「細く 長く 曲がることなく いつも くすくす くすぶって あまねく 広く 世の中へ 松栄堂」でした。これは、京都のお香の老舗、その創業家に伝わる家訓です。こんな時代だからこそ…、この家訓は心に染み入ります。この「折々のことば」、新聞でも読みましたが、ネットでもじっくり味わいました。その時、ふと過去のものも目に入りました。哲学者フッサールの「ことば」でした。

■「真の方法は、探究されるべき物事の性質に従う」。鷲田先生は、次のように解説されています。

あらゆる対象を等しく分析できるような一つの方法は存在しない。物事の真相を捉えるにはそれにふさわしい方法、文体、もしくは表現のスタイルがある。対象がナイフの研ぎ方を教えてくれるのであって、対象にナイフの切れ味を押しつけてはならない。これは芸術や建築についても言えること。〈現象学〉という分析の方法を提唱した哲学者の「厳密な学としての哲学」から。(鷲田清一)

■「対象がナイフの研ぎ方を教えてくれるのであって、対象にナイフの切れ味を押しつけてはならない」という鷲田先生のわかりやすい比喩的な説明にグッときました。私は、流域の環境問題について、他の分野の研究者と一緒にプロジェクト研究を進めています。流域に限りませんが、環境問題は非常にたくさんの要因が、相互に連関を持ちながら構造化されていくことによって発生します。流域の環境問題を考える場合も、調査や研究を通して知ろうとする「対象」は専門分野によって異なります。私が参加している研究プロジェクトでは、多く分野の研究者がメンバーとなっていますが、それぞれのメンバーは、自分の専門分野という枠組みを通して流域のある一部分を「対象」にしているにしか過ぎません。その「対象」に応じて方法を選択しなければなりません。自分の方法や考え方が他の「対象」についても有効かといえば、そうではありません。自分の専門分野から一刀両断的に全体像を把握できた「つもり」になることはできても、それは自己満足でしかありません。それぞれの専門分野のコミュニティ内部では通用しても、そのコミュニティの外に出たとたんに、特に環境問題の現場に出て行った時には、使い物にならないことが明らかになります。相手にされません。仮に、意味のある批判はできたとしても、「それでは、どうしたらよいの?」と聞かれたとき、その先に進むことができません。問題点を指摘し批判しても、「今・ここ」から解決に向けての「具体的な道筋」を見つけることができません(その意思もない、「解決論」がない…)。

■「心地よいコミュニティ」の外に出ていく必要があります。では、他の分野の研究者、行政の職員の皆さん、地域の住民の皆さん、企業の関係者…自分とは異なる多様な人びととともに、流域の環境問題を解決していくためには、どのような社会的な仕組みを育んでいけばよいのでしょうか。その辺りが、私の関心になります。鷲田先生が取り上げられた「真の方法は、探究されるべき物事の性質に従う」というフッサールのことばに反応したのは、このようなことをいつも考えているからなのです。もっとも、フッサール自身、どのような意図でこう言っているのか、「厳密な学としての哲学」を自分自身できちんと読んでみなければなりませんね。

■私自身が、社会学の勉強を始めた若い頃、アルフレッド・シュッツや彼の弟子にあたるピーター・L・バーガーやトーマス・ルックマンの現象学的社会学に関する研究は、特に若い世代に人気がありました。私もそのようなある種のブームの中で、現象学的社会学の文献を読みましたが、シュッツが影響を受けたフッサールまでには遡ってきちんと読込むようなことはやっていません。若い時に、もっときちんと「古典」と呼ばれる文献を勉強しておけばよかったと思います。反省。

【関連エントリー】いい専門家とは