今年度の卒業論文のこと

■今年度の卒業論文の執筆にあたって、学生の皆さんは、まず大学ホームページにあるポータルサイトのアンケート機能を使って、10月21日から25日の間に、論文の題目を届け出なければなりません。もちろん、事前に指導教員とよく相談をしておく必要です。ポータルサイトから届け出た後、指導教員から、論文題目が記載された題目届が学生本人に手渡されます。11月5日から15日の間です。そこに書かれている題目を指導教員と確認した後、捺印をして指導教員に提出することになっています。私のゼミでも、先月末、ゼミ生の皆さんからの相談を受けてそれぞれの題目が決定しました。ちょうど、最終日の25日は、部長をしている吹奏楽部が青森で開催される全日本吹奏楽部コンクールに出場したことから、部員の皆さんに同行する形で青森に移動していましたので、LINEを通しての確認になりました。ちょっとだけ、バタバタしました。

■この卒論題目を届け出る段階で、調査がかなり進んでいて、研究の焦点もかなりはっきりしていれば、そこに題目も合わせれば良いのですが、まだその段階にまで至っていなければ、少し曖昧なタイトルになってしまいます。調査が進んだのちも、タイトルと卒論の内容に齟齬が生じないように、そのような曖昧なタイトルにせざるを得ません。このことは、昨年度から、口を酸っぱくして言い続けてきましたが、すべてのゼミ生全員がきちんと対応してくれるわけではありません。

■卒論の調査に関する面談も、10月から急に増えてきました。面談の記録は、このブログに「2019年度ゼミ面談の記録」として残していますが、ご覧いただけばわかるように、ゼミ生によって面談の回数に差があります。面談の回数が多いゼミ生ほど、しっかり調査をしている傾向が強いと思います。もっとも、調査を進めながら、時々、自分は何を明らかにしようとしているのか、研究の焦点がぶれてくることがあります。その時に、話を丁寧に聴きながら、ゼミ生の背中を押したり、微妙に軌道修正をするようなアドバイスをしていくことになります。いろいろ「どうすれば良いのか」と聞いてくるゼミ生もいます。それに対して、「僕は君の卒論の下請けやないで。まずは自分でしっかり考えて。君の考えを聞かせて」と言わなければなりません。そんなやりとりもありながら、少しずつではありますが、調査が進み研究の視点もしっかりしてくるように思います。今日も、1人の学生と面談をしましたが、かなりエンジンの回転数があがっていました。頑張って、粘って、良い調査をして卒論を執筆してもらいたいと思います。

■写真は、本文とはなんの関係もありません。先日、石山寺で「新名神大津SIC利活用活性化委員会」という会合が開かれた時に、撮ったものです。先々週の日曜日は、このあたりを「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)で歩きました。あの時は、夜明けの頃で、非常に眠たくて、周りの景色を楽しむ余裕はあまりありませんでした。まあ、そんなことはともかく、卒論の指導も、写真の秋空のように早くスッキリさせたいものです。

社会学演習IBでのグループワーク

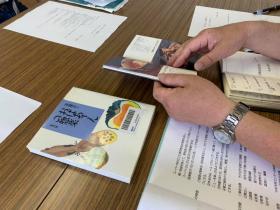

■昨日の「社会学演習IB」(3回生後期のゼミ)の様子で。夏休みに、「卒論につながる」と自分で判断した書籍について、あるいは、「これは!!」と思う書籍について、書評を書いてもらう宿題を出していました。昨日はその書評を持ち寄り、その書評に基づきグループワークを行いました。5人ぐらいの人数だと、活発に議論できるようです。ところが、これが、全員でロの字型に机を並べる形になると(つまり、一般的なゼミでの机の配置になると…)、ちょっと硬くなり遠慮がちになってしまいます。遠慮しなくていいのにな。

■で、このあと、次回からは、卒論と卒論に向けての調査について私の方から説明をした後、各自、テーマをさらに絞り、文献や資料を参照しながら、自分の卒論の構想について発表してもらうことになっています。

2019「大津えんぱわねっと」前期報告会

◼︎社会学部3学科が共同運営している地域連携型の実習「社会共生実習」のうち、現在12期生が活動している「大津エンパワねっと」の前期報告会が、昨日、瀬田キャンパス6号館「社会共生実習支援室」で開催されました。学生の皆さんがお世話になっている、中央学区と瀬田東学区の地域団体の皆さんが瀬田キャンパスにお越しになりました。

◼︎瀬田東学区を担当する学生は、地域の様々な団体の関係者にインタビューを繰り返し、自分が取り組むテーマを探してきましたが、今日は、近年、瀬田東学区で増加している外国人家族の支援、なかでも外国人の子どものサポートをテーマを中心に報告を行いました。これから、このテーマに焦点をあてて活動に取り組んでいく予定です。中央地区(中央学区を中心とする市街地)を担当する学生は、地域社会と繋がることなく孤立しがちな男性高齢者に焦点をあて、男性高齢者のための料理教室(おつまみ作り)を通して、居場所づくりと交流の場づくりを目指す「われは町の子、居酒屋クラブ」について報告を行いました。自治連合会の役員の皆さんと一緒に取り組む事業です。

◼︎学生の皆さんからの報告の後、地域団体の皆さんからは、コメントやこれからの活動へのヒント、アドバイスをいただきました。ありがとうございました。学生の皆さんは、引き続き、夏期休暇中も「大津エンパワねっと」の活動に取り組んでまいります。

前期最後の「社会学入門演習」

◼︎火曜日の午前中、「社会学入門演習」最後の日でした。4月に入学したばかりの新入生が前期に履修する必修のゼミです。この学年とはいろいろグループワークをやってきました。また、県内2ヶ所を1泊2日でフィールドワークもおこない、そのレポートも書いてもらいました。今日は、「自分を成長させるための夏休みの目標」について語ってもらいました。

◼︎ほとんどの学生の皆さんの年齢が18歳か19歳になります。「夏休みの目標」としては規則正しく生活する…というものが意外に多かったように思います。それから、料理ができるようにとか、お金の管理ができるようにとか、掃除をきちんとするとか、大人として自立していくための基本的な生活技術をきちんと身につけるという目標もありました。あと、知らない人ととも和やかに話せるように…という目標を掲げた人もけっこういました。

◼︎ひとつひとつは大したことはなくても、日々、積み重ねていくうちに、自分の中に小さな自信が生まれるかもしれません。そうそう、小説を10冊読むという学生さんもいました。年配の人ならば、「学生だから夏休みではなくても本を読むのは当たり前…」と思われるかもしれませんが、読書をしない今時の学生としては立派な目標だと思っています。「素敵な大人」になるために、夏休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

「われは町の子、居酒屋クラブ」(「大津エンパワねっと」)

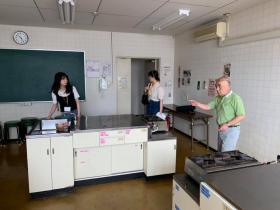

◼︎昨日は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で取り組んでいるプロジェクト「われは町の子、居酒屋クラブ」の日でした。「本番」ではなく、自治連の役員さんたちとエンパワ生が一緒に、「予行演習」ということで実際に調理をしてみました。プロジェクトの基本は、引きこもりがちな高齢男性の料理教室なのですが、その前後が大切かなと思っています。まず、高齢男性のお宅にお誘いに行き、市民センターに集まってみんなで相談をして料理を決めて、その材料を一緒にスーパーに買いに行き、市民センターの調理室で実際に調理をして、近くの交流スペースで缶ビールなども持ち込んでコミュニケーションを楽しむ。この一連の流れが大切になります。実際の運営では、様々な課題が見えてくると思いますが、楽しみながら力を合わせて頑張ろうと思います。

地域のコラボ(大津エンパワねっと)

◼︎昨日の午前中は「大津エンバワねっと」でした。中央地区担当の皆さんは、中央学区自治連合会の皆さんとの協働で進める高齢者を対象としたプロジェクト「我はまちの子、居酒屋クラブ〜一品作って元気になろう〜」の資料づくりに取り組みました。自宅に閉じこもりがちな男性高齢者を対象としたプロジェクトです。サポーターの方達も集まり、一緒に買い物をして、手軽なおつまみを作り、好きな人はお酒もちょっといただきながら、交流を深めていくというプロジェクトです。

◼︎プロジェクトのネーミングは、自治連合会長の安孫子邦夫さんです。学生たちは、この1週間、男性高齢者でも簡単に作ることのできるレシピを手作りの資料にまとめました。味のあるレシビ集ができました。また、これから口コミでメンバーを集めていくのですが、その際に使うチラシも。学生たちがブラッシュアップしたレシピやチラシは、一度、地域の皆さんと一緒に再検討してブラッシュアップしていきます。こうやって実際に資料を作ってみると、まだまだ検討しないといけないこと、詰めないといけないことがわかってきます。

◼︎瀬田東学区を担当する学生さんは、瀬田キャンパスと瀬田東学区が隣接していることから、キャンパス内の各部署に学区からどのような情報(要望等)が入ってきているのかを確認してきました。じっくり時間をかけて地域の課題を掘り起こしていこうとしています。7月28日の報告会に向けて、学生たち、頑張っています

「我はまちの子、居酒屋クラブ〜一品つくって元気になろう」というプロジェクト

「大津エンバワねっと」の授業

◼︎昨日の1限は、「大津エンパワねっと」の担当者会議、2限はの授業でした。「大津エンパワねっと」では、大津市の中央学区を中心とする中央区と、瀬田東学区、この2つの地域で学生たちが、地域の皆さんと一緒に活動します。中央地区では、地域の皆さんからのアイデアの提示もあり、一つのプロジェクトが進もうとしています。「われは町の子、居酒屋クラブ」と言うプロジェクトです。「高齢者の中でも特に男性を対象に、調理同好会を結成、簡単な調理・試食・飲み会をとおして参加者間の交流、心身の健康保持と社会参加の仲間づくりをめざす」プロジェクトです。昨日、学生の2人は、この中央地区のプロジェクトを盛り上げるためのアイデア出しのミーティングをした後、地域の皆さんとの会議のために提案資料を作成に取り組みました。このプロシェクトは、昨年度、「大津エンバワねっと」に取り組んだチームが生み出した成果とも連関しています。先輩から後輩へと、そうやって「エンパワの精神」が伝えられていけばと思います。

◼︎瀬田東学区の方は、この地域を担当する学生と担当教員が2人で、この地域の状況やこれから展開していくプロジェクトの方向性についてじっくり話し合いをしました。「大津エンパワねっと」は、「『学生の伸びようとする力』と『地域社会の自ら活性化しようとする力』を融合することで、相互に高めあうことを意図した教育プログラム」を目的に開始した教育プログラムです。その理念にうまく沿った形でうまく個々のプロジェクトが進んでいきますように。

◼︎3枚目の写真。「大津エンパワねっと(地域エンパワねっと)」も含む、社会学部の「社会共生実習」では別のプロジェクトも動いています。昨日は、社会共生実習支援室では、「伏見の食材を活かした特産品づくりと地域連携」の皆さんの授業も行われていました。ぜひ、こちらもお読みいただければと思います。私たち担当教員では、「大津エンバワねっと」を含めた「社会共生実習」に取り組むことで、以下のような力が身についてくるのではと考えています。高校生の皆さん、受験生の皆さん、保護区者の皆さん、進路指導の教諭の皆さん。引き続き「大津エンパワねっと」、そして「社会共生実習」にご注目ください。

・多様な人びととの交流をすることで協働する力がつく。

・身体を動かして「やってみる」から数値で測ることのできない能力が身につく。

・自分はなぜ大学で学んでいるのか、その学ぶことの動機が明確になる。

・創造性を生み出すためにトライ&エラーを繰り返すことで粘り強さが身につく。

卒論指導のこと

■昨日の3限は、1コマ、1時間30分をフルに使って1人のゼミ生の卒論指導を行いました。大学に入ってずっとスポーツ(いわゆる体育会のガチのスポーツ)をやってきたこともあり、彼は単位はきちんと取得しているものの、本を読むこともなく、あまり勉強することもない、そんな学生生活を送ってきたようです。その彼に火がつきました。

■彼は自分の地元の、「地域コミュニティー地域おこし協力隊ー行政」の関係に焦点を当て卒論の調査に取り組み始めました。地元に、自分の調査をサポートしてくれるネットワークを持っているというアドバンテージもフルに活用して、地域おこし協力隊員3人にたどり着き聞き取り調査を丁寧に行ってきました。昨日は、その報告をしてもらったのです。

■報告を聞いていて、とても面白いと思いました。指導していて、私自身が楽しいのです。自分で調査をしてみたいまあと思いました。だから時間があっという間に過ぎてしまいました。彼の報告を聞いていると、彼の調査している地域のイメージがリアルに浮かび上がってきます。こういう時は、良い指導ができます。彼が聞いてきた内容を丁寧に報告し、私が質問とコメントをする。そして、不足している点を指摘する。そのようなやり取りが1時間半。指導は、学生と教員の相互作用なのです。全ての学生に、このような指導ができれば良いのですが、そういうわけにもいきません。指導は相互作用ですから、私だけが空回りしてもうまくい気ません。彼は、今回の聞き取り調査をきちんと整理する作業に入りました。次の調査は、7月に実施する予定とのこと。調査に出かける前に、また指導と打ち合わせをすることになる。もちろん、現役のスポーツ選手としても練習を継続します。

2019社会学入門演習「現地実習」

■6月7日(土)・8日(日)の両日、1回生を引率して「社会学入門演習」の現地実習で近江八幡へ行ってきました。私の母校、関西学院大学のキャンパスと校舎を設計したのはウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories、1880年10月28日 - 1964年5月7日)ですが、そのヴォーリズが世界の中心として位置付け活動した近江八幡で、ヴォーリズの設計した数々の建築をボランティアガイドの方に案内していただき、丁寧に解説していただくことができました。大満足です。

■私が担当する「社会学入門演習」の履修者は、全員で17名です。私も入れれば18名になります。通常は、20名の団体に1名のボランティアガイドさんについてガイドされるようですが、この日は、特別にお願いをして、4〜5人の4つの班にわかれて、それぞれに1人のボランティアガイドさんについていただくことにしました。ガイドしていただいたのは、近江八幡観光ボランティア協会の推奨コースである「近江八幡観光推奨コース」と「ヴォーリズ建築観光推奨コース」です。2・3班は前者の「近江八幡観光推奨コース」を、1・4班は後者の「ヴォーリズ建築観光推奨コース」をガイドしていただきました。私は4班と一緒に行動しました。

■私が担当する「社会学入門演習」の履修者は、全員で17名です。私も入れれば18名になります。通常は、20名の団体に1名のボランティアガイドさんについてガイドされるようですが、この日は、特別にお願いをして、4〜5人の4つの班にわかれて、それぞれに1人のボランティアガイドさんについていただくことにしました。ガイドしていただいたのは、近江八幡観光ボランティア協会の推奨コースである「近江八幡観光推奨コース」と「ヴォーリズ建築観光推奨コース」です。2・3班は前者の「近江八幡観光推奨コース」を、1・4班は後者の「ヴォーリズ建築観光推奨コース」をガイドしていただきました。私は4班と一緒に行動しました。

■大変有名なヴォーリズのことをここで詳しく説明することはしませんが、実業家としてキリスト教(プロテスタント)の普及に尽力しました。ネット上の記事になりますが、ヴォーリズと関係のあった医師の堀江宏さんが、ヴォーリズ(引用では、メレルさん)のことを次のように語っておられます。

当時、私の周囲を取り巻く環境に、レイマン運動と教会学校の充実がありました。メレルさんは牧師ではなく、レイマン(平信徒)でしたので、聖書を真正面から解き明かすということはせず、同じレイマンであった近江兄弟社社員と一緒にキリスト教伝道の種まきをされていました。具体的には子どもに神様の話をする日曜学校に力を入れておられました。

建築家や実業家として有名なメレルさんではありますが、来日された真の目的はまさにそこにあったと思います。

「お金は神様からの預かりもの」とおっしゃるメレルさんは、質素倹約を徹底し、事業で収益があがっても私欲のために使わず、社会へ還元することを、身をもって実践しておられました。

■私が参加した「ヴォーリズ建築観光推奨コース」では、まず「池田町洋風住宅街」を訪れ、外からですが、ダブルハウス、ウォーターハウス記念館、そして旧吉田悦蔵邸を見学しました。ガイドさんの説明からは、ヴォーリズの設計の特徴は、建物の外観よりも、そこに暮らす人びとのことを一番に優先して配慮した点にあることが理解できました。個人的に購入した「ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展in近江八幡」という公式ガイドブックには、「依頼者の求めに応える奉仕の精神に貫かれたヴォーリズ建築の特質」、「ヴォーリズの隣人愛の精神が全ての建築物に込められている」という説明がありました。冒頭で述べたように、私の母校・関西学院大学もヴォリーズの設計ですが、今から40年前、学生として在籍していた当時は、その建築の特徴に注意を向けることはあまりありませんでした。まあ、若い時はそんな感じかもしれませんね。もし、母校をゆっくり訪問するチャンスがあれば、校舎のデザインの中にヴォーリズの精神を確認してみようと思います。

■少し、写真についても説明しておきましょう。ガイドさんがレンガ塀の前で説明をしてくださっています。レンガをみてください。ひとつひとつが膨らんでいます。これは焼き損じたレンガです。当時は手焼きでレンガを作っていたため、空気が入ると膨らんで歪なレンガができるのです。ヴォーリズはそのようなレンガを建築材料として再利用・活用していたのです。味わいのある、独特の雰囲気がありますね。「池田町洋風住宅街」の後は、龍谷大学からやってきたということで、本願寺八幡別院にも参拝しました。そして朝鮮人街道を通って、最後は「旧八幡郵便局舎」を訪ねました。1921年から1960年まで郵便局の局舎として使われていた建物です。現在は竣工当時に復元されています。現在は、特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会の事務所があり、様々なイベントの多目的スペースとしても利用されているようです。建物の2階はかつて電話交換室でしたが、現在はギャラリーになっています。イーゼルにヴォーリズやヴォーリズ夫妻の写真が飾ってありました。大変印象深い写真です。

■ボランティアガイドの皆さんにお別れてした後は、班ごとの自由行動にしました。ということで、私は八幡掘を見学して、八幡山に登ってみることにしました。登るといってもロープーウェイを使ってです。標高271.9mですので、あっというまに頂上に到着しました。頂上には、かつては近江八幡という城下町を建設した豊臣秀次の城がありました。現在は、石垣のみ残っています。この秀次ですが、豊臣秀吉の姉であるともの子どもです。秀吉の養子となりましたが、秀吉に実子である秀頼が生まれたことから後継者争いになり、秀吉から切腹を命ぜられました。そのような悲しい歴史があるのですが、今回は、そのような歴史を訪ねるというよりも、この八幡山から琵琶湖や内湖である西の湖、そして近江八幡の街を確認したかったのです。素敵な風景でした。