秋田駅で(地球研出張2)

■出張の楽しみは、「地方の食」と共に、私の場合は「ローカル鉄道」ということになります。秋田駅の在来線は、新潟市の新津駅からスタートし秋田駅を終着駅とする羽越線と、福島駅からスタートし山形県を抜けこの秋田駅を通って青森駅に至る奥羽本線の2つになります。もっとも、後者の奥羽本線の追分駅から分岐し、男鹿半島に向かう男鹿線の気動車も秋田駅に乗り入れています。

■出張の楽しみは、「地方の食」と共に、私の場合は「ローカル鉄道」ということになります。秋田駅の在来線は、新潟市の新津駅からスタートし秋田駅を終着駅とする羽越線と、福島駅からスタートし山形県を抜けこの秋田駅を通って青森駅に至る奥羽本線の2つになります。もっとも、後者の奥羽本線の追分駅から分岐し、男鹿半島に向かう男鹿線の気動車も秋田駅に乗り入れています。

■右の地図をご覧ください。これは、車で大潟村に行った際に地図アプリで残した画像です。水色の丸印が、私のいた場所です。八郎潟は、琵琶湖に次いで大きな湖でしたが、干拓事業により大部分が陸地になりました。八郎潟の中にできた陸地は大潟村になりました。湖の周辺地域も干拓されました。地図では、八郎潟となっていますが、制度的には、「残存湖」「調整池」と呼ばれています。つまり、干拓事業によって生まれた大潟村で行われている農業のための巨大な溜池の役割を担っているわけです。言い方を換えれば、国家による巨大開発事業の定義を押し付けられている…という側面を持っているのです。しかしながら、地域の人びとは、残された湖のことを決して「残存湖」「調整池」とは呼びません。まるで、国の名付けに対抗するかのように「八郎湖」という名前で呼んでいます。この辺りは、環境社会学的に非常に興味深いところですが、ここでは鉄道の話しに戻りましょう。

■八郎湖の東側を走っているのが奥羽本線です。奥羽本線から分岐している八郎湖の南側を男鹿半島に向かって走るのが男鹿線です。単線で電化されていません。気動車が走っています。下の写真のうち上段が男鹿線の気動車です。男鹿半島は、あの「なまはげ」で有名であることから、この男鹿線は「男鹿なまはげライン」の愛称が付けられています。気動車の入り口にも「なまはげ」が描かれています。本当は、このローカル線に乗って男鹿半島まで行ってみたいのですが、出張の仕事があるためそのようなことはできません。いつか個人的な楽しみでやってきたいと思います。ちなみに、男鹿半島と干拓事業によって誕生した大潟村は、「ジオパーク」に成っています。「日本が大陸から分かれ、日本海を形成し、大規模気候変動による環境の移り変わりを経て今日に至った、過去7,000万年間の大地の歴史を、ほぼ連続して観察できる地層がそろって」いるそうです(「男鹿半島・大潟ジオパーク」)。

■下の写真の下段の方は、奥羽本線を走っている特急「つがる」です。正面には、電光掲示で岩木山とリンゴが表現されています。この特急、鉄道に詳しい方からお聞きしたのですが、大変珍しいらしいのです。というのも、2011年4月から写真に写っている485系3000番台の列車は、E751系に変わっており、この日は、たまたま検査か何かでE751系が走ることができなかったので、代わりに…ということらしいのです。そうか、そんなに珍しいのならば、今のうちに乗っておくべきだな…と思うのですが、出張中ですからそんなわけにはいきません。

■これらの写真は、22日(日)は、朝、秋田駅の少し北の方にある追分駅まで移動した際に撮りました。追分からは、車に乗って、八郎湖周辺地域で八郎湖の環境保全に関わる活動をされている団体を訪問したり、潟上市が所有管理している八郎潟の漁具類の収蔵庫等を見学させていただきました。鉄道に集中してエトリーしましたが、「安心してください。仕事しています」…です。

秋田・八郎湖(地球研出張1)

■しばらく、更新のゆとりがありませんでした。ということで、まとめて更新します。卒業式は先週の18日(金)でしたが、その翌日19日(土)から21日(月)までは、秋田県八郎湖に関する視察と研究会で秋田県に出張、その後、22日(火)から24日(木)までは宮城県仙台市で開催されている「日本生態学会」。というわけで、今、仙台のホテルでブログを更新しています。まずは、秋田の報告から。

■秋田には、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」の中で行っている「国内湖沼の環境ガバナンスに関する比較研究」の関連で出張しました。金沢大学の大野智彦さん、総合地球環境学研究所の淺野悟史さんと一緒です。伊丹空港から天候の悪い中プロペラ機での出張となりました。ちょっと前には、いろいろ話題になったあのプロペラ機です…。「揺れるだろうな〜」と思い、眠ることにしました。ちょうどうまい具合に前日はあまり眠っている時間がなかったので、即爆睡状態になり気がついたら秋田でした。この季節、秋田は関西と比較してやはり寒かったですね〜。

■今回の出張の研究面での具体的内容については別途報告するとして、まずは「秋田の食」から。出張の楽しみは、やはり地方の料理をいただけることですからね。上段右は、「比内地鶏の親子丼」と「稲庭うどん」です。漬物には、「燻りがっこ」も付いてきました。駅ビルにある観光客向けのレストランではありましたが、なかなか美味しくいただくことができました。今回の「秋田の食」は、ここからスタート。昼食後は、寒いなか、八郎潟の干拓事業の現場を現地の皆さんに説明をしていただきながら視察しました。ということで、晩は暖かい食事が欲しくなりました。下段左は「だまっこ汁」。ご飯を半分すりつぶし(半殺しと秋田では言います…)、それを団子状にして焼いたものが入っています。材料はキリタンポと同じです。秋田の家庭では、こうやっていただくのだそうです。下段右は、「比内地鶏のつくね汁」。ちょっとピリ辛に仕上げてありました。両方とも、非常に美味しくいただきました。

2015年度「卒業式・学位授与式」

■3月18日(金)、脇田ゼミの11期生が卒業しました。卒業おめでとうございます。残念ながら、全員で卒業というわけにはいきませんでしたが、レベルのある卒業論文を執筆できた人も、レベルはともかく頑張って卒業論文を執筆した人も、ギリギリの低空飛行ではあってもなんとか卒業論文を提出できた人も、その辺りはいろいろなのですが、とにかく卒業できてよかったと思います。

■社会人になって、いろいろ苦労することになろうかと思いますが、松浦弥太郎さんの『松浦弥太郎の仕事術』の中から、以下の言葉を贈りたいと思います。今は、ここに描かれていることの意味がわからないかもしれませんが、働き始めて何か迷うことがあったら、思い出して欲しいと思います。詳しくは、「仕事とは「自分」を役立てること」をお読みください。

「自分はなにがしたいのか?」ではなく、「自分は社会でどう役立てるのか?」を考える。最終的には、その仕事を通じて人を幸せにしていくことを目標にする。これさえ忘れなければ、よき仕事選びができます。毎日の働きかたが変わります。

人との関係の中で、どのように「自分」をいかしていくかを考えなければ、何をしても仕事にならない。逆にいえば、どんなささやかなことでも、自分を社会で役立てる方法が見つかれば、仕事になる。

■下の写真は、卒業式のあと、瀬田のロイヤルオークホテルで開催された、龍谷大学校友会(龍谷大学全体の同窓会)・社会学部同窓会による新会員歓迎パーティーの時のものです。卒業生は自動的に会員になり歓迎され、私たち教員はゲストとしてご招待いただくのです。校友会の会長は、薬師寺の副住職である村上太胤さんです。村上会長からは、卒業生たちに向けたお祝いのスピーチの中で「まずは、家に帰ったら、直接でも電話でも良いから、ご両親に『ありがとうございました』と言ってください。これは社会人になるための基本ですから」と述べられました。とても大切なことですね。

「大津エンパワねっと」6期生の集まり

■社会学部の「大津エンパワねっと」コースについては、このブログでもその活動について時々報告してきました。今日は、ひさじふりに「大津エンパワねっと」の話題です。

■2015年度の卒業式が近づいてきたある日、「エンパワ6期生」の五十嵐拓くんが、関係者宛てに、卒業式の前に「大津エンパワねっと6期生・卒業式の集い」を行うので集まってほしいというメールを送ってくれました。以前は、公式行事として、「卒業式の集い」を開催していたのですが、様々な理由があるのですが、昨年度から中止になりました。五十嵐くんは、それが残念で仕方なかったらしく、自ら音頭をとって関係者を集めてくれました。五十嵐くん、ありがとうございます。集まることができた学生の皆さんには、6期生を担当した4人の教員が、卒業をお祝いするスピーチを行いました。

龍谷大学シンポジウム「日本料理の国境線」広告記事

■2月12日のエントリーは「龍谷大学シンポジウム-日本料理の国境線-」 でした。このシンポジウムの広告記事が朝日新聞に掲載されました。以下、少しだけ記事の中身をご紹介したいと思います。まず、このシンポジウムの趣旨説明について。龍谷大学農学部食品栄養学科教授の伏木亨先生(食の嗜好研究センター・センター長)は、次のように説明されています。

日本料理は世界的ブームとなり、多くの人が興味をもっています。日本料理と料理人も世界に進出し、日本の食文化がグローバル化しつつあります。一方、世界中でおいしい日本料理が食べられるようになると、本家である日本は今後どうすればよいのか。今日の日本料理は、フレンチやイタリアンなどを取り入れて大きく変化しています。表向きはしっかり伝統を守りながらも、内側では大胆に変えていく、これが日本料理の魅力であり、今後も世界で最もおいしい料理であり続けるための原動力になると考えます。ただ、こうして変化しながらも「日本料理であるため」に「守るべきもの」は何なのか。シンポジウムでは、日本料理を継承し発展させていく道筋を探りたいと思っています。

■アンダーラインで強調しました「変化しながらも「日本料理であるため」に「守るべきもの」は何なのか」を明らかにしていくことがこのシンポジウムの目的でした。2月12日のエントリーにも書いたことと関係していますが、私が興味深く思ったことは、なかなか言語化しにくい味覚に関する本質について定義すること(国境線を確定すること)は、ある意味で社会的な行為でもあるということです。国境線はどこかにすでに実態として存在するのではなく、日本料理を関わる人たちが「集合的」に構築してきたわけですから。しかも、それは「暗黙知」のような存在でもあるわけですから。

■シンポジウムの趣旨説明のあと、短い対談が2つ続きました。ひとつめは、川崎寛也さん(味の素株式会社イノベーション研究所食品官能特性研究グループ/主任研究員)と才木充さん(京料理「直心房さいき三代目主人)の対談でした。聞き手である川崎さんは、「脳が高度な認知・判断をして料理の国境を判断」することが研究から明らかになるると説明されています。脳が高度な認知・判断をする…そこには、文化や個別の学習が大きく効いているようにも思えます。この脳の判断で重要になってくるのは「香の強さ」=「風味」が料理を決定するということです。というわけで、料理人の才木さんは、このシンポジウムにあわせて「バター真丈」を創作されました。真丈は、糝薯・真蒸・真丈とも書くようですが、魚のすり身に山芋や卵白そして出汁をを加えて熱処理したものです。今回の「バター真丈」は、バターの風味によって日本料理の国境線を超え、次に一番だしの強い風味で日本料理に戻ってもらうことを狙っておられるわけです。「最後に感じる風味」(才木さん)=「ドミナントフレーバー」(川崎さん)が日本料理かどうかの判断の重要な要素の一つになっているようです。

■2つ目の対談は、龍谷大学農学部食品栄養学科准教授である山崎英恵先生(食の嗜好研究センター副センター長) と高橋拓児さん(京料理木乃婦三代目主人)との対談でした。日本料理には難しい食材であるオックステール。高橋さんは、あえてこの食材をあえて使われました。そして、脂を抜いたうえで、和食にあうように渋みの強いアズキの煮汁、昆布や干しシイタケ、野菜等のだしで炊いてうまみ成分等で味の補正を行われました。山崎先生は、「和の色や音の諧調があるように、料理にも味のトーンがある」、「食材の微妙なトーンを調えることで料理の国籍が決まるのだと感じた」と述べておられます。

■対談の次は、このシンポジウムに参加された京都の料理人の皆さんが、それぞれの「国境線に挑んだ料理」を披露されました。会場にお越しの聴衆の皆さんは、その料理を試食しながら、料理人の皆さんのお話しをうかがいました。

■そしてシンポジウムの最後は、村田吉弘さん(菊乃井主人/日本料理アカデミー理事長)と伏木亨先生との対談です。村田さんは、次のように語っておられます。「国境を越えようとしても、日本料理の料理人のフィルターがかかれば、西洋の素材・技術を使っても最終的には日本料理に行き着くと感じました」、「国境線を左右するのは、日本人が培ってきた『意識』ではないかと思います」。素材とは技術ではなくて、料理人がお客さんに美味しい料理を食べていただこうとすると、結果としてそれは日本食になってしまう。その背景にあるのは「意識」だというのです。素材や技術ではなくて、意識。このご指摘は、大変重要かなと思います。伏木先生は、さらに「日本料理は、料理人と客の両方が、その『意識』を共有しています。それが日本料理の本質、国境線かもしれません」とコメントされています。私自身は、2月12日のエントリーでこんなふうに書きました。「食材や調味料に規定される側面はもちろんあるわけですが、それと同時に料理人と食べる人との『相互作用』により生み出されている部分も相当に大きいのだな…と感じました。それは社会や文化の中で構築されてきた集合的な暗黙知のようなものかもしれません」。このあたり、社会学を勉強している者からみると、非常に興味深いのです。

『宗教に学んで』(高田信良)

■滋賀県人会関連のエントリーが続きます。これは、文学部の高田良信先生からいただいたエッセイ集です。先生ご自身は、「思い出の卒業文集」とお書きになっているように、この3月末で、文学部を退職されます。私自身、高田先生とご面識があっわけではありませんでしたが、滋賀県人会に入会したことから、このエッセイ集を頂くことができました(正確には、入会の直前、滋賀県人会が始まる前に・・・)。高田先生、ありがとうございました。

■滋賀県人会関連のエントリーが続きます。これは、文学部の高田良信先生からいただいたエッセイ集です。先生ご自身は、「思い出の卒業文集」とお書きになっているように、この3月末で、文学部を退職されます。私自身、高田先生とご面識があっわけではありませんでしたが、滋賀県人会に入会したことから、このエッセイ集を頂くことができました(正確には、入会の直前、滋賀県人会が始まる前に・・・)。高田先生、ありがとうございました。

■なぜ、高田先生が「思い出の卒業文集」をおつくりになったか。それは、先生が京都大学をご卒業された頃、京都大学は学園紛争の最中で、卒業式が行われなかったからなのです(先生は、「団塊の世代」の最初の頃のお生まれになるわけですね)。「はじめに」には、次ように書かれています。「二月に『卒論提出』、三月に<ところてん式に>学年を終えた(卒業式はなく、事務室で卒業証書を受け取っただけである)。それで、<卒業した記憶がない>(まだ、大学を卒業したとは思っていない)のである」。というわけで、目次は以下の通りです。

1.大学で学ぶ-「卒業論文」の想い出

2.私にとっての宗教―仏教・真宗・哲学-

3.「啓示の宗教」と「覚の宗教」

4.一冊の書 やはり「しんしょうげ」です

5.「在家」についての想い-家を継ぐ、寺を継ぐ、法を継ぐ-

6.ミュンヘンにて-一九八八年十月-

7.ミュンヘン紀行―一九八八年八月―

■私は、第2章から第4章を読むなかで、先生の学問の問題関心が、滋賀県守山市にある真宗木辺派の寺院のご長男としてお生まれになった先生ご自身のライフヒストリーと深く関係していることがわかりました。先生は、真宗寺院の長男として成長する中で経験されてきた「宗教的経験」に対するズレや違和感を対自化するとともに、大学ではヘーゲルやヤスパースを通して宗教哲学を学ばれることになりました。以下、気になった部分を引用させていただきました。

西洋思想の文脈と、私自身にとっての宗教(日本社会の文脈、仏教・真宗の文脈)の問題とのズレや違和感を感じながらも、社会的存在様式や歴史的文脈、思惟そのものの在り方全体を体系的に批判し、考察する思索に魅されていったのである。とりわけ「神」という概念を巡る思索に、自分ではうまく表現できないながら引きつけられていったようである。日本社会の文化や仏教の文脈では積極的な連関では現れてこないような事柄が、常に対自的に思索されながら、しかも、容易には肯定的積極的には語られない、それどころか、むしろ、批判的・間接的・否定的表現でもって何かが積極的に語られているような印象を持っていた。私にとっては、ともかくも、「宗教」について大胆に語り得る言葉や諸概念が魅力的であった。実定的positiveな事柄を超える理念の持つダイナミックな実在感に引きつけられたようである。

しかしながら、その中で、稚拙で微かにではあっても、少しずつ疑問を持ち始めたのは、哲学と宗教の関係の在り方に関してである。

(中略)

西洋思想の文脈の中での宗教の問題、あるいは信と知の問題は、主として、直接・間接的にギリシャ的ロゴスに淵源する哲学的理性とキリスト教信仰(教会)の立場との関係の中で問われている事柄である。そして、哲学者の場合は、当然のことながら、キリスト教の立場に距離をおいて接しているが、そこでの前提に私自身も同意することに対して微かながら躊躇するようになってったのである。哲学はたしかに自由な思索であるが、私自身には、その「自由さ」も一種の疎遠fremdなものに感じられることがあったのである。私自身は、もっとpositiveなことがらを積極的に引き受ける思索を求めているようにも感じていたのである。

(「私にとっての宗教―仏教・真宗・哲学-」13~15頁)

■もっといろいろ知りたいと思い、ネットで検索をしてみたところ、「龍谷哲学論集」第19号に掲載された「『宗教の教学』にとっての課題-竹村牧男氏の書評に応えて-」という論文の存在を知りました。これは、高田先生の『宗教の教学-親鸞の学び』(法蔵館、2004年)に対する書評に応える形で書かれています。書評自体は、『宗教研究』(第78巻第2輯)に掲載された竹村牧男先生によるものですが、この論文では、その書評の全文も読むことかできるます。その書評の中で、竹村先生は高田先生の研究を手短に紹介されています。要約すると、以下のようになります。グローバリセーションの世界の中で、宗教間対話が切実な課題になっている。キリスト教においてはその取り組みが行われるようになっているが、仏教はそうではない。高田先生は、仏教の側からこの問題に精力的に取り組もうとされている…。以下は、竹村先生の書評からの引用です。

もっぱら『宗教の神学』を、仏教の側からどう展開し、確立するかに関心が集中しているようである。それは、すでに親鸞が、仏教の諸宗派の共存する状況の中で、弥陀の本願による救いを選び取った、その先蹤にならいつつ、その営みを今日の宗教多元状況の中で遂行したいということなのであろう。ただ、親鸞においては、末法に生きる自己の自覚が切実であった。ところが、現代にはその感覚は乏しく、また親鸞教学を学ぶ際、すでに末法の自覚は折込済みで、今日の強烈な自己認識に導入しがたいという問題もある。そうした状況をも考察しつつ、仏教あるいは真宗に基づく「譜宗教の神学」(仏教的に「(諸)宗教の教学」とも言われる)を構築しようという意欲が本書を貫いている。

■竹村先生の書評は、ciNiiで読むことができます。以下に、リンクを貼り付けておきます。竹村牧男書評。ですが、まずは高田先生の『宗教の教学-親鸞の学び』を拝読させていただかねばと思っています。私は、宗教学や宗教哲学を学んでいるわけではありませんが、ここにある先生の問題意識からは、何かヒントをいただけそうな気が非常にするわけです。ということで、早速、amazonで注文させていただきました。

「龍谷大学淡水会歌」のCD

■龍谷大学はキャンパスが3つにわかれています。私の所属する社会学部は大津市の瀬田キャンパスにあります。先日、瀬田キャンパスの私のメールボックスに学内便が届いていました。学内便とは、3つに分かれているキャンパス間で書類等を送ることのできる仕組みです。同じキャンパス内だと自分で届ければよいのですが、他のキャンパスだとこの学内便を頼ることになります。毎日数回だと思いますが、学内便を運ぶために、キャンパス間を車が走っています。学内便の話しはともかく、何が届いていたのかというと、写真のCDでした。「龍谷大学淡水会歌」と書いてあります。先日、伝説の「通過儀礼」を無事に済ませ、晴れて入会を認めていただいた、あの「滋賀県人会」の歌が録音されていました。

■龍谷大学はキャンパスが3つにわかれています。私の所属する社会学部は大津市の瀬田キャンパスにあります。先日、瀬田キャンパスの私のメールボックスに学内便が届いていました。学内便とは、3つに分かれているキャンパス間で書類等を送ることのできる仕組みです。同じキャンパス内だと自分で届ければよいのですが、他のキャンパスだとこの学内便を頼ることになります。毎日数回だと思いますが、学内便を運ぶために、キャンパス間を車が走っています。学内便の話しはともかく、何が届いていたのかというと、写真のCDでした。「龍谷大学淡水会歌」と書いてあります。先日、伝説の「通過儀礼」を無事に済ませ、晴れて入会を認めていただいた、あの「滋賀県人会」の歌が録音されていました。

■ジャケットの写真は「一番丸」ですね。琵琶湖から流出する瀬田川をクルージングする観光船です。中のデータを拝見すると、歌っているのも、伴奏をしているのも、すべて知り合いの事務職員の方たちでした。手作りなのです。すごいですね~。とっても気合いを入れて県人会を運営されていることがわかります。しかも、お送りいただいたメールを拝見すると、年2回、ボーナスが支給されるおりに、県人会会費が引き落とされるのだそうです。財政基盤もしっかりしているわけですね。また、こうやって会費を徴収していると、県人会の個々の会員の自覚を促すことにもなりますし、多く会員が毎回楽しみに参加されるのではないかと思います。私は、職場の「奈良県人会」や「兵庫県人会」にも参加していますが、そちらの方は引き落としではありません。なるほど、このあたりで少し差がついているような気もします。それはともかく、せっかく入会させていただいたのですから歌を覚えないといけませんね。CDにつけていただいたメッセージの宛名。「月」に「力」3つではなくて、本当は、旧字体の「月」に「刀」3つなのだが、そのうちにこれも覚えていただこう。

地酒プロジェクト・ポスター

■今週の18日(金)に瀬田キャンバスにある学部の卒業式・学位授与式が挙行されます。そのあとは、各学部ごとに、学部同窓会への入会歓迎パーティーが開催されます。社会学部のパーティー、毎年、瀬田にある「ロイヤル・オークホテル」を会場に開催されます。卒業生は同窓会の新入会員として歓迎されるわけですね。そのパーティー会場で、今年も、ゼミで活動している「北船路米づくり研究会」でプロデュースした「純米吟醸酒 北船路」と「純米吟醸無ろ過生原酒」を振舞われます。同窓会が、お買い求めくださいました。10升=1斗のお酒を卒業生の皆さんにはお飲みいただけます。ということで、会場に掲示するポスターを研究会の3年生が作成しました(昨年のものに修正を加えたものです)。ポスターについて説明します。背景は、北船路からみえる琵琶湖です。棚田からの風景ではありませんが。後ろ向きに立っているのは、ゼミ生のTさん。金曜日に卒業されます。彼女の就職先は、農業関係になります。

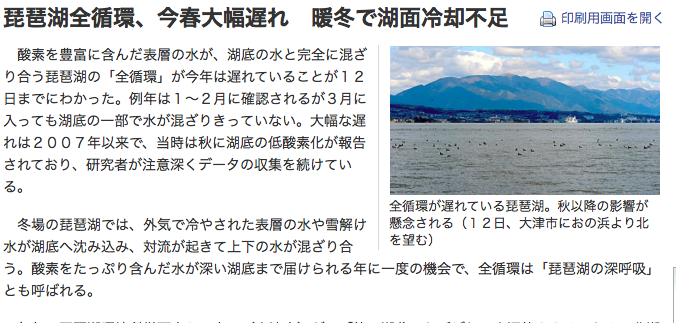

琵琶湖の全循環(2016年)

■琵琶湖は深い湖です。一番深いところで100mを超えます。季節が暖かくなってくると、琵琶湖の湖面あたりの上層の水は温められます。すると、琵琶湖の下層、つまり琵琶湖の底に近い方にあるの水との間で、水温が急激に変化する層が生まれます。これを「水温躍層」と呼んでいます。このような「水温躍層」の存在は、琵琶湖の生態系や水質に大きく影響しています。

■冬になると、琵琶湖の表層の水温は下がります。このような状況になると、表層の水が鉛直方向に沈み始めます。もう少し説明します。夏の間温められた暖かい水は密度が低く比重が軽いわけですが、冬になり気温が下がると、琵琶湖の表層の水温も下がり密度が濃い重い水になります。そのような冷たい重い水は、沈み始めるのです。「水温躍層」も深くなっていきますし、湖岸の水も湖の地形に寄り添うような形で沈んでいきます。湖の水が動き始めるのです。上層と下層が混じり合い、水温が上層と下層とで同じになるとことを「全循環」と呼びます。よく、この「全循環」のとことを「琵琶湖の深呼吸」と呼びます。酸素をたっぷり含んだ表層の水が下層や湖底に届けられるからです。湖底や深いところで生きている生物にとって、「全循環」は自分たちの命を左右するわけですから、非常に重要な意味を意味を持っているのです。

■ところが、近年の温暖化により、冬になっても十分に表層の水温が低くならいことがあり、「全循環」が起こりにくくなってきています。トップの画像は、昨日、13日の京都新聞の記事(ネット)です。「琵琶湖全循環、今春大幅遅れ 暖冬で湖面冷却不足」という記事が出ていました。記事によれば、「酸素を豊富に含んだ表層の水が、湖底の水と完全に混ざり合う琵琶湖の「全循環」が今年は遅れていることが12日までにわかった。例年は1~2月に確認されるが3月に入っても湖底の一部で水が混ざりきっていない」というのです。上層の水と下層の水が、よく混じり合っていないようです。湖底の酸素が不足してくると、生物に影響を与えるだけでなく、湖底の堆積物から栄養塩類が溶け出して水質を急激に悪化させることも心配されます。京都新聞の記事では、「湖底の低酸素化は猛暑や台風通過の有無、植物プランクトンの増殖などにも左右されることがわかっており」とあるように、「全循環」という現象を左右する条件はなかなか複雑です。

【追記】■心配していた「全循環」。14日の京都新聞の記事「琵琶湖の深呼吸やっと確認 全循環、07年以来の遅さ」で、「滋賀県は14日、琵琶湖で表層の水と湖底の水が完全に混ざり合う「全循環」を確認したと発表した」と報道されました。安心しました。