第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会

■大学の保険管理センターの「ウォーキング・キャンペーン」に参加しています。参加する気は微塵もなかったのですが、保険管理センターの部長・課長・看護師の3人の皆さんに簡単に説得されて、参加しています。今月は、「毎日1万歩」を目指してウォーキングに取り組んでいますが、「197,521歩」歩きました。これは、自分の健康管理、そして再びマラソンを走ることのできる体力と筋力をつけるための前段階のつもりでしたが、はまりつつあるのかもしれません。そのような折、「株式会社ビイサイドプランニング」の社長で知り合いの永田咲雄さんが、社員の皆さんと「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加されることをfacebookで知りました。「びわ湖チャリティー100km歩行大会」は、今年で3回目になります。「株式会社ビイサイドプランニング」では、昨年も参加されたようです。そして、永田さんは完歩されました。素晴らしい!!今年は、新入社員を中心にチームを結成してチャレンジされるようです。このチームの中に、私のゼミのOG小林風花さんも入っています。頑張れ、風花!!

■まあ、そんな感じで卒業生の小林さんには頑張っていただきたいのですが、私もせっかくウォーキングをしているのだから、この「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してみたくなってきました。ということで、知り合いの人たちに「ある目的」のために、出場しようと呼びかけてみました。果たして良い反応があるのかどうか私にはよくわかりませんが、このウォーキングへの参加について前向きに検討していきたいと思います。

2016祇園祭 宵宵山

■10日ぶりに更新します。心身ともに、なかなか更新できる状況になりませんでした。毎日、チェックしていただいてる皆様、申し訳ありませんでした。とはいえ、体調を崩しているわけではありません。なかなか、微妙なんですよ〜。ということで、復活した最初のエントリーは、「祇園祭」です。私は、学生時代に部活動としてオーケストラをやっていました。関西学院交響楽団です。15日(金)の晩は、所属していたこの学生オーケストラの後輩諸君と一緒に、「祇園祭」の「宵宵山」を楽しむことになりました。

■後輩たちとは、学年に随分ひらきがあります。8歳から9歳ぐらいのひらきがあるでしょうか。しかし、私の場合は、大学院時代に、現役の学生メンバーに混じってエキストラとして弾いていた時代があること、そしてfacebookで後輩諸君と日常的に交流しており、たまたまこの後輩の中に祇園のお茶屋さんのお嬢さんがおられて、今回の企画が実現することになりました。facebookを通して声をかけてくれたのです。ありがたいことですね。

■あまり人には言えないことなのですが、私は「祇園祭」に行った経験がありません(多分…)。暑い季節に、人混みの中を歩くことが嫌だったのです。今回は、お誘いを受けて初めて行ってみました。後輩諸君と一緒に人混みの中を歩きながら、鉾や山を見学して回りましたが、キョロキョロしているうちに逸れてしまいました。とはいえ、今は、スマホですぐに連絡できるので、なんとか再合流。このような感じで、初めて「祇園祭」の「宵宵山」を楽しむことができました。

■「宵宵山」を楽しんだ後は、今回の企画をたててくれた後輩Tさんのご実家である祇園のお茶屋さんに向かいました。「小柄なTさんは、祇園にある実家から西宮にある大学まで阪急電車で通学していたのか…。ヴィオラの入ったあの大きなスクエアのケースを背中に背負って…」と、学生時代の彼女のことを思い出しながら、お茶屋さん「辻糸」にお邪魔しました。Tさんのことで頭に浮かんでくるのは、オーケストラの練習が終わった後、大学のある西宮から自宅のある京都の祇園まで帰宅しなくてはならないので、大学ある丘の上から最寄りの阪急の駅まで、ヴィオラの入った大きな四角いケースを背負いながら、必死になって(半分走りながら…)歩いていたシーンだからです。そんなTさんとは、おそらく、30年ぶりにきちんとお会いすることになったのではないかと思います。普段、facebookで交流している際にはそんなことは考えないのですが、あっという間の30年でした。他の後輩諸君とも似たようなものでしょうか。さて、「辻糸」さんではお寿司をとってもらい、その寿司をつまみながらビールや焼酎を楽しみました。そして、オーケストラ時代の思い出話しに花を咲かせました。また、こんな機会がまたあったら良いなあと思います。お互いに歳を取ったなあと思いつつ、気持ちの良いノスタルージーに浸ることができました。

■「宵宵山」を楽しんだ後は、今回の企画をたててくれた後輩Tさんのご実家である祇園のお茶屋さんに向かいました。「小柄なTさんは、祇園にある実家から西宮にある大学まで阪急電車で通学していたのか…。ヴィオラの入ったあの大きなスクエアのケースを背中に背負って…」と、学生時代の彼女のことを思い出しながら、お茶屋さん「辻糸」にお邪魔しました。Tさんのことで頭に浮かんでくるのは、オーケストラの練習が終わった後、大学のある西宮から自宅のある京都の祇園まで帰宅しなくてはならないので、大学ある丘の上から最寄りの阪急の駅まで、ヴィオラの入った大きな四角いケースを背負いながら、必死になって(半分走りながら…)歩いていたシーンだからです。そんなTさんとは、おそらく、30年ぶりにきちんとお会いすることになったのではないかと思います。普段、facebookで交流している際にはそんなことは考えないのですが、あっという間の30年でした。他の後輩諸君とも似たようなものでしょうか。さて、「辻糸」さんではお寿司をとってもらい、その寿司をつまみながらビールや焼酎を楽しみました。そして、オーケストラ時代の思い出話しに花を咲かせました。また、こんな機会がまたあったら良いなあと思います。お互いに歳を取ったなあと思いつつ、気持ちの良いノスタルージーに浸ることができました。

facebook「滋賀県農政課世界農業遺産推進係」のページ

高島市の古式上水道

■ひと月近く前のことを、今頃になってエントリーします。なかなか、更新するだけの余裕がなくなっております。更新できていないにもかかわらず、毎日、ご覧いただいている皆様には、心より感謝いたします。先月、6月11日・12日と、滋賀県高島市を1年生の学生16名と滋賀県高島市を訪問しました。12日の午前中、グループに分かれて、JR近江高島駅の近くの街中を散策していろんな発見をしてもらうことにしました。このあたりは、江戸時代は大溝藩の城下町でした。今でも、町並みには城下町の風情を感じ取ることができます

■ひと月近く前のことを、今頃になってエントリーします。なかなか、更新するだけの余裕がなくなっております。更新できていないにもかかわらず、毎日、ご覧いただいている皆様には、心より感謝いたします。先月、6月11日・12日と、滋賀県高島市を1年生の学生16名と滋賀県高島市を訪問しました。12日の午前中、グループに分かれて、JR近江高島駅の近くの街中を散策していろんな発見をしてもらうことにしました。このあたりは、江戸時代は大溝藩の城下町でした。今でも、町並みには城下町の風情を感じ取ることができます

■街中を歩いていると、他の地域にあまりないものがあります。水路です。幅と深さともに、だいたい1mほどでしょうか。「まちわり水路」と呼ばれる水路です。街中の南北の4つの通りのど真ん中に、この水路が設けられています。もともとは、江戸時代に、飲用や防火のために設けられものなのだそうです。この「まちわり水路」と同時に、目を惹くものがあります。「古式上水道」です。トップの写真は、「タチアガリ」と呼ばれる「古式水道の施設」です。高島市役所のホームページのなかに、以下のような説明がありました。

◆町並みを走る古式上水道

旧町人地では、近世に遡る2系統の古式上水道が現在も利用されています。

このうち、水源地と高低差がない勝野井戸組合では、埋設した水道管を通じて各戸に配水しています。一方、山麓に水源地を持つ日吉山水道組合では、水道を地下に通しつつ、ところどころで分水のためにタチアガリと呼ばれる施設を作り、各戸に水を引き入れています。

このように上水道の維持や管理に関わる作業は、同じく近世にまで遡る曳山行事などとともに,地域共同体の結び付きを維持する機能を果たしています。

■「古式水道」の維持管理が、結果として、地域の結びつきを維持する機能をもっているというのです。興味深いですね。かつて、農村研究の世界では、農道や水路の存在、そしてその維持管理が、日本の農村を特徴づけているということがさかんに言われました。そのような主張と、論理的には似ているように思いました。しかし、通常、この「古式水道」のような「ローカルな技術」は、近代化のプロセスで消えていきます。そして、近代的な水道という技術システムが、地域社会内の自然と人との関係を絶っていくのです。この場合は、地域の水と人の関係ですね。それだけでなく、そのような地域の水をめぐる「人と人との関係=共同性」をも破壊してしまいます。地域住民がハンドリングできる地域社会の歴史的文脈に根ざした、また「在地の合理性」に基づく、「古式水道」のような「ローカルな技術」が、もっと再評価されていけば良いなあと思います。今回、この「古式水道」をご利用になっている方に少しだけですがお話しを伺いました。なぜ利用し続けるのか。最初に出てくる説明は、経済的なものになります。水道を使うとお金がかかる。「古式水道」は、お金がかからない・・・。とてもわかりやすい説明です。しかしそれだけではなく、副次的な理由が多数あるのです。そこが大切だなと思いました。多くの場合、経済的(貨幣的)な価値に裏付けられた社会的な力が、そのような「ローカルな技術」を駆逐し破壊していくのですが、高島のばあいは、地域固有のローカルな複数の要因が、「これを残さなければならない」と人びとに思わせているのではないかと思いました。

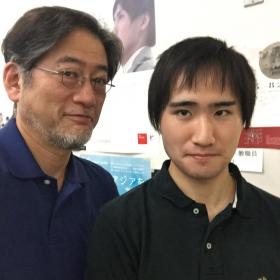

ゼミOB梅村くん!

■6月29日(水)の午前中は、朝9時から深草キャンパスでの2つの会議がありました。それらの会議を終えて、昼からは瀬田キャンパスに移動。学科会議、教授会、研究科委員会と3つの会議に出席しました。水曜日、隔週でですが、こんな「会議デー」になっちゃいます。その会議の隙間に、卒業生の梅村くんが会いに来てくれた。教授会の途中、私がトイレに行く際に、会うことができました。待っていてくれたんですね。

■6月29日(水)の午前中は、朝9時から深草キャンパスでの2つの会議がありました。それらの会議を終えて、昼からは瀬田キャンパスに移動。学科会議、教授会、研究科委員会と3つの会議に出席しました。水曜日、隔週でですが、こんな「会議デー」になっちゃいます。その会議の隙間に、卒業生の梅村くんが会いに来てくれた。教授会の途中、私がトイレに行く際に、会うことができました。待っていてくれたんですね。

■彼は、アマチュア鉄道研究家であり、鉄道のモデラーであります。根っからの鉄道ファンです。卒業論文のタイトルは、「地方鉄道と沿線コミュニティの相互アプローチ-京阪大津線の事例をもとに-」です。京阪電鉄・石山坂本線と地域社会との関係について分析したものでした。そして卒業後は、関東の鉄道会社に就職しました。いわゆる「鉄ちゃん」と呼ばれる鉄道マニアとは、ずいぶん違っています。学究肌です。彼の卒業論文は、京阪電鉄の関係者の目にも評価されました。

■今回は、実家に帰ったということで、わざわざ私にも会いに来てくれました。ありがとう。ところで、彼からは、頼まれていることがあります。ごめんね。急いで約束を果たします。

川崎市民ミュージアム「生きるアート 折元立身」

■残念ながら、行くことができません。土曜日は長浜市でシンポジウム、日曜日は老母の見舞いと介護。本当に、残念です。

折元立身(1946年川崎生れ、川崎市在住)は、パフォーマンス・アーティストとして、ヴェネチア・ビエンナーレを始め現代美術の前線で、40年以上に渡り、国際的な活動を繰り広げてきました。その作品は、ひとを驚かせるユニークな発想に満ちています。90年代には、顔一面にフランスパンを付けた異形で世界各地を旅し、現地の人々と交流した「パン人間」の路上パフォーマンスで注目されます。90年代後半には、自身が介護するアルツハイマー症の母を作品に登場させた「アート・ママ」のシリーズで世界的に知られるようになり、愛する母とのコラボレーションによる作家活動としてテレビや新聞・雑誌などでも取り上げられました。

折元の作品は、さまざまなひとびと(世界各地の道行く人々、介護する母、おばあさんたち、入院している人々…)との即興的なふれあいを通して生まれます。ふれあいの対象は、人間にとどまらず動物たち(うさぎ、豚、鶏、アルパカ、あひる、魚…)にまで及び、生きとし生けるものとのコミュニケーションをアートにするという独創的な世界を切り開きました。

本展では、著しい進境を見せた1990年代から今日までとどまることなく繰り広げられてきた折元の創作の軌跡を、映像、写真、グラフィック、ドローイングといった多彩な表現で紹介します。

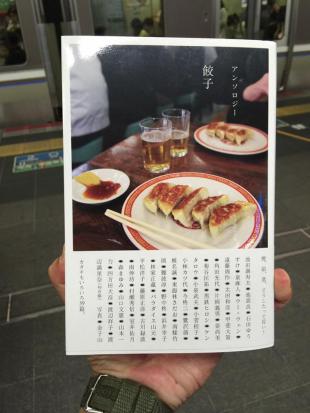

『アンソロジー 餃子』

■最近、気持ちに余裕がないせいか、街中を「ほっつき歩く」ということを長らくしていない。そんなことに気がつきました。ということで…というわけではないのですが、兵庫県の施設に入っている老母の介護・見舞の帰り、小一時間ほど梅田界隈を「ほっつき歩く」ことにしました。若い頃は、大阪の梅田や、神戸の三ノ宮や元町界隈を「ほっつき歩いて」いました。そういえば、若い頃、私はあの「植草甚一」に憧れていたよな…と思い出しました。といっても、若い学生の皆さんは、植草甚一のことをご存じないですよね。

■最近、気持ちに余裕がないせいか、街中を「ほっつき歩く」ということを長らくしていない。そんなことに気がつきました。ということで…というわけではないのですが、兵庫県の施設に入っている老母の介護・見舞の帰り、小一時間ほど梅田界隈を「ほっつき歩く」ことにしました。若い頃は、大阪の梅田や、神戸の三ノ宮や元町界隈を「ほっつき歩いて」いました。そういえば、若い頃、私はあの「植草甚一」に憧れていたよな…と思い出しました。といっても、若い学生の皆さんは、植草甚一のことをご存じないですよね。

■「ほっつき歩き」ながら、梅田の書籍店「紀伊國屋」にも立ち寄りました。たまたま偶然、「餃子」が登場するエッセイを集めた本を見つけました。アンソロジーとタイトルにも入っています。この本の表紙を眺めていると、「ユー、龍谷大学餃子研究会の会長じゃね!俺を買わないの?!買っちゃいなよ!!」という声が、この本から聞こえてきたような気がしました。ということで、迷わず購入しました。私、本当に、「龍谷大学餃子研究会」の会長なんです。本当なんですよ。まあ、この「龍谷大学餃子研究会」以外にも、「龍谷大学東九条粉もん研究会」とか、いろいろさせていただいています。後者の「龍谷大学東九条粉もん研究会」についても、このブログで近いうちにエントリーできるかと思います。

関西グスタフ・マーラー交響楽団 第6回演奏会

■19日(日)、関西グスタフ・マーラー交響楽団の「6回第演奏会」で、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の後輩2人がチェロを弾くというので、京都にある「ロームシアター京都」に出かけてきました。

■14時開演でしたが、全席自由席ということもあり、13時には行列ができていました。演奏される曲は1曲だけ。グスタフ・マーラーが作曲した交響曲第3番です。この交響曲は、全部で6楽章から構成されています。第4楽章には、アルト独唱が入ります。さらに、第5楽章ではアルト独唱と児童合唱、女声合唱も加わります。また、演奏時間は約100分ととても長いのです。第1楽章だけで30分を超えます。もちろん、指揮者によって時間は変化しますが・・・。この交響曲は、もっとも演奏時間のかかる部類の交響曲になります。楽章のあいだに、合唱団の入場等により時間的な間があくことはありますが、休憩時間はありません。ですから、途中でトイレにいくこともできません。

■このような長大な交響曲を、ふだんじっくり聞くことはありません。ということで、週末に老母の介護と見舞いにいくさい、車の運転をしながら聞き込んできました。しかし、実際の演奏会で聞くのとはやはり違いますね。このオーケストラのほとんど方たちがアマチュア演奏家の皆さんです。しかし、レベルが高いですね。素晴らしい演奏でした。いろんな聞きどころがあるわけですが、それぞれを楽しみました。トロンボーンの長い長~いソロも立派でした。アルト独唱(八木寿子さん)、深い翳りのある歌声にはビビビっときました。マーラーの交響曲を演奏するために組織されたオーケストラで、皆さんは、この交響曲第3番の演奏のために1年をかけて練習を積み重ねてこられた、そのことにも敬意を表したいと思います。来年は、交響曲4番に挑戦されるそうです。「うらやましいな~。また、私もオーケストラで演奏することができたらな~・・・」などといろいろ思うわけですが、なかなかです。演奏会終了後は、京都の「イノダコーヒー」の本店にいって、私と同じくこの演奏会に来ていた先輩や後輩の皆さんたちとの再会を楽しみました。ひさしぶりの、充実した休日になりました。