堤次男さんの送別会

■昨晩は、瀬田事務部長を務められた堤次男さんの送別会でした。場所は、京都市役所のそばにある「フォーチュンガーデン京都」です。相当の酒豪でいらっしゃいます。ということで、退職の記念として、勇名な山口県の日本酒「獺祭」、そしておいしいもの巡りの「旅行券」がプレゼントされました!堤さん、ありがとうございました。

■私と堤さんとの思い出は、酒です。堤さんとは、農学部を設置するための会議でご一緒させていただきました。会議の慰労で、何回か宴会を持ちましたが、二次会では祇園にある堤さんがよくご存じのお店に連れていっていただきました。懐かしいですね。もっとも、堤さんは「梯子酒」がお好きで、途中から次のお店に移動されました。また、瀬田界隈のお店で開催された瀬田事務部の懇親会にもご招待いただきました。そのときは、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」がプロデュースした「純米吟醸無ろ過生原酒 北船路」も、持ち込みで楽しんでいただきました。また、これはまったくの偶然ですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でもお会いしたことがあります。その時は、本当にびっくりしました。3月でご退職になりますが、これからも酒席をご一緒できればと思っています。

■しかし、「利やん」関連のエントリーが続いてしまいました。4つも…。でも、たまたま偶然なんです。

「利やん」の表彰状

■2月27日に第8回「びわこレイクサイドマラソン」 をエントリーしました。そこでもお知らせしましたように、「チーム利やん」からは6名の方が入賞しました。先日のことですが、「入賞された方達の賞状が全部そろったのでお店の壁に飾った」との連絡が、「利やん」のマスター(チーム利やん」のオーナー)からLINEで届けられました。実に壮観ですね!!上の段は、第6回と第7回の賞状、下の段が今回の賞状です。下の段6名のうち、4名の方達が龍谷大学の関係者です。仕事に励みながら、身体を鍛えておられる龍谷大学が誇るアスリートの皆さんです。奥村さん、世雄さん、原さん、竹ノ内さん。優勝こそないものの、それぞれ2位、4位、5位、6位と見事に入賞されました。素晴らしいです!!

カテゴリーの復旧

■ブログの管理上のミスから、カテゴリーを全て消去してしまいました。そのため、改めてカテゴリーを設定して、最初のエントリーからカテゴリーをタグ付けしていくという作業を少しずつ進めています。やっと、2014年の10月のエントリーまで復旧作業を完了しました。2014年11月から現在まで作業はこれからになります。まだまだ復旧作業に時間がかかります。ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。現在、仕事が多忙なため、作業は予想以上に遅れています。

琵琶湖博物館の「同窓会」

■私は、1991年の4月から1996年の3月まで、滋賀県庁職員として、滋賀県草津市の下物半島にある滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備に取り組んでいました。1996年4月から1998年3月までは、博物館の主任学芸員として勤務しました。昨晩は、博物館づくりに一緒に取り組んだ方達との「同窓会」でした。職場で「同窓会」というのも、なんだか変な感じですが、気持ちとしてはやはり「同窓会」なんです。場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、川那部浩哉さん(元滋賀県立琵琶湖博物館館長、元日本生態学会長)、嘉田由紀子さん(私の直接の上司、元滋賀県知事)、田口宇一郎さん(元琵琶湖博物館副館長、元滋賀県副知事)、西岡伸夫さん(元琵琶湖博物館副館長)を始めとする当時の事務職員、学芸職員だった皆さんがお集まり下さいました。琵琶湖博物館の現副館長である高橋啓一さんと私以外は、基本的に60歳以上の方達です。その高橋さんも、もうじきご退職だそうです。というわけで、58歳の私が最年少になりました。

■昨年の3月に仙台で開催された日本生態学会の懇親会の場で、川那部浩哉さんとお会いしたことが、昨晩の「同窓会」を企画することになった直接のきっかけでした。川那部さんに、田口さんや「利やん」のことをお話ししたところ(田口さんとは「利やん」でよくお会いします)、「それは行ってみないとあかんな」とおっしゃったことが、事の始まりでした。皆さんのご協力のもとで、連絡を取り合い、なんとか開催することができました。昨日、お集まりくださった中では、館長を務められた川那部さんが、最年長でした。85歳です。とてもお元気です。老人ホームに入っている自分の母親と同い年とはとても思えません。開館当時、琵琶湖博物館の企画調整課の課員として川那部さんに必死なって仕えました。その時に、いろいろ学ばせていただきました。そのようなこともあり、昨晩は、川那部さんのお元気なご様子を拝見できてとても嬉しく思いました。

■「同窓会」では、皆さんにひとことずつ近況をお話しいただくことにしましたが、ひとことずつ…では終わるはずもなく、人の話しを聞かずにどんどん突っ込みは入れるは、なんだかんだで収拾がつかなくなりそうになりましたが、それでも皆さんの近況を知ることができました。よくこれで、あの博物館を開館させることができたなぁ…と思わないわけではありませんが、逆に、「今から思えば…」の限定付きですが、このような方達と一緒だったからこそ、当時としてはかなりユニークな博物館を開設させることができたのかもしれません。面白い経験ができました。

■この場におられる方達との「ご縁」のなかで、琵琶湖や琵琶湖流域で仕事をすることになり、今でもそれがずっと続いています。博物館を開設する中で、組織の中での仕事の進め方についても学びました。今も、龍谷大学で仕事をする上での土台になっています。それぞれの方との出会いや、一緒に仕事をさせていただいた経験が、私の人生に大きく影響を与えています。そのような出会いや経験が、「人生の転轍機」になっていることに気がつきます。人生は、不思議なものですね…。大騒ぎの同窓会の片隅で、静かにそう思いました。

■よく知られていることですが、文芸評論家の亀井勝一郎は「人生は邂逅の連続である」と言っています。私はそのことを、大学浪人をしている時に、現代国語の問題で知りました。まだ人生の経験がないものですから、「人生は邂逅の連続である」と言われても心の底から実感することはできなかったと思います。むしろ、自分の人生は自分の力で切り開いていく…そのようなイメージの方が強かったのではないでしょうか。還暦近くになって過去を振り返ったとき、やっと「人生は邂逅の連続である」という事柄の意味を少しは実感できるようになったのではないか…そのように思うわけです。

■長い人生では、様々な辛い悲しい出来事があり、自分の置かれた状況にも不満を持ってしまいます。ひどい目にも会うわけですし、人を恨むこともあります。しかし、その時々を超えて、大きな視野で過去を振り返った時に、その中に浮かび上がってくる「一筋の意味」を見出すことができるかどうか、そこが大切かなと思っています。「一筋の意味」と言っても、それは単に過去を合理化して正当化しているだけでしょう…と言われればそれまでなのですが、その「一筋の意味」を見出すことができるかどうかが、その人の「人生の幸せ」と深く関係しているように思います。様々な人との偶然の出会いとは、その時々の自分に都合の良い出会いだけではありません。嫌な出会いもあるでしょう。そのような全ての偶然の出会い=「ご縁」が連鎖することの中で、そのような「一筋の意味」が紡がれているわけです。そのことに気がついたとき、何か不思議な気持ちになります。そして自分が何か超越した存在に生かされているような気持ちにもなります。そのことに深く感謝することができるようになったとき、「人生の幸せ」は深まりを増していくのだと思います。過去を否定して、切り捨てることだけでは「人生の幸福」は深まらないと思います。

世界農業遺産・都市計画マスタープラン・プチ同窓会

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■もう完全に公開日記のような形になっています・・・このブログ。頭を使わずに、経験したことをそのまま文字にしているだけ…なんですが、とりあえず記録しておきます。

■昨日は、午前中が滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと「第8回 世界農業遺産プロジェクト推進会議」。申請のコアになる部分の考え方に集中して議論を行いました。午後からは、大津市役所に移動しました。14時から「都市計画マスタープラン」の答申式が行われました。ということで、私には珍しく昨日はスーツを着ていました。大津市都市計画審議会の青山吉隆会長、審議会委員で大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長の宗田好史さんとご一緒でした。私は、特に何か説明したりする役割はなく、審議会の委員やマスタープラン案策定専門部会の職務代理者という立場で座っているだけでしたが、これでマスタープランを作る仕事はこれで終了しました。もちろん、マスタープランは計画でしかなく、ある意味、これから大津のまちづくりが新たなスタート地点に立ったという感じでしょうか。NHKの夕方のニュースでもこの答申式の様子が流れたようです。答申式のあとは、市長や都市計画部の幹部の皆さんと中心市街地の今後の在り方について懇談をした後、帰宅することにしました。

■市役所の庁舎を出ようとすると、お世話になった職員のIさんが追いかけてこられました。「ぜひ見て欲しいものがあります」とおしゃるものですから何かと思ったら、先日の第8回「びわ湖レイクサイドマラソン」を走られた時の記録証でした。知らなかったのですが、12kmの部にIさんも出走さていたのです。素晴らしい。私が「びわ湖レイクサイドマラソン」を「チーム利やん」で走っていることを知っておられたことから、わざわざ記録証を見せに来てくださったのでした。とても嬉しい!! ぜひ、来年の「レイクサイドマラソンは」は「チーム利やん」で登録して走ってください。

■さて、いったんは帰宅したのですが、晩になって再び大津の街中にでかけることにしました。昨晩は、脇田ゼミ6期生の坂本昂弘くんと岩田麻希さんと一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、プチ同窓会を開催したからです。まあ、同窓会というよりも、卒業生との飲み会といったほうが正確かもしれません。このお2人は、卒業してから6年目になるのだそうです。化粧品会社の社員である岩田さんは、「ゼミOG岩田さんとの偶然の再会」「ゼミOGによる「就活メイクセミナー」in 深草キャンパス 」「2回目の「就活メイクセミナー」 」 といったエントリーでも紹介しましたが、毎年、龍谷大学の深草キャンパスでメイクセミナーを開催してくれています。坂本とは、彼のルーツになる高島氏朽木にある古屋という山村で再会しました。昨年の夏に、消えかかった古屋の伝統芸能させるための取り組みのなかで、坂本くんと再会しています。詳しくは「朽木古屋「六斎念仏踊」の復活」 をご覧ください。このように、個別には岩田さんや坂本くんと卒業後も交流が続いているのですが、この学年全体としてはまだ同窓会をもつことができていません。ぜひ、開催していただきたいものです。よろしくお願いいたします。

■夜中に、同窓会を楽しんでいた私に、「利やん」のマスターが現在と10年前を比較できるようにと、わざわざLINEで写真を送ってきてくれました。「利やん」では焼酎のボトルをキープするたびに記念の写真を撮るので、お店にはデータが残っているのです。3枚目の写真は、10年前のものです。2007年3月12日の日付が入っています。写真に写っているのは、当時、大学院で私の授業を履修していた社会人院生の皆さん、そして総合地球環境学研究所のプロジェクトで研究員のOくん、Oくんの後輩で、たまたま個人的に修士論文のアドバイスをしていた当時、京都大学大学院の院生だったSくん。この当時は、私のゼミには様々な方達が集まっていました。楽しかったな~。一番奥にいるのが私ですが、こうやってみると、若い!太っている!髪の毛がある!髪が黒い!髭も黒い!眼鏡が丸くない、人相が悪い…今とは雰囲気が違います。マラソン等を走り始めたのが2012年ですから、その5年も前のことになります。10年前…。数年前のことのように思いまが…現実は10年前なんです。あの頃、10年後の現在の自分の状況を全く想像できませんでした。この10年の間には、本当にいろいろありました。それでも「あっという間だったな」というのが印象です。この時一緒だった皆さんも、それぞれの道を歩まれています。

【追記】

■こちらのエントリーにも書きましたが、「利やん」では、焼酎がキープできます。キープするたびに、周りの人たちと一緒に記念写真を撮ってくれます。お店では、その写真をカードにして瓶にぶら下げてくださいます。1月に、そのカードが100枚になりました。14年かけて100本をキープしたということになります。もちろん、1人で飲んでいるわけではありません。「利やん」は私にとって、異業種交流やまちづくりの交流の場であり、応接間であり、リビングでもあります。大切な場所です。ですので、他の皆さんと一緒に、時には宴会に供出して飲むことが多いわけです。そんなこんなで100本です。10年前の写真をみると、焼酎のボトルには、数枚のカードしかぶら下がっていません。細かいことですが、現在のカードの厚みをみると、「あっいう間だったな」と感じつつ、同時に「歴史」も感じてしまいます。

■ところで、カードが増えてくると、瓶が倒れやすくなります。そこで、どんどん増えてきたカードはお店の方で保管されています。また、写真のデータはパソコンできちんと管理されています。昨日は、保管されているカードの方を、店員さんが整理されていました。韓国の建国大学の金才賢先生と金先生に指導を受けている院生の皆さんを「利やん」に招待したときに、このカードのシステムに非常に強い学問的な関心を示されました。人と人の関係・つながりが記録されるこのカードシステム、大切だと思います。

第8回「こなん水環境フォーラム」

■一昨日のことになりますが、昼間は龍谷大学のシンポジウム「玄奘三蔵の説話と美術」に、夕方からは尼崎の西正寺のイベント「『街が背負う悲しみ』とそこで暮らす私たちの心」に参加するつもりでした。ところが、ここしばらくの疲れがたまってしまい、用心して、1日お休みをいただき、自宅で休養することにしました。残念でしたが、年齢もだいぶきていますし、身体のちょっとしたシグナルをキャッチして調整する必要があります。一日休養することで、だいぶ疲れが取れました。

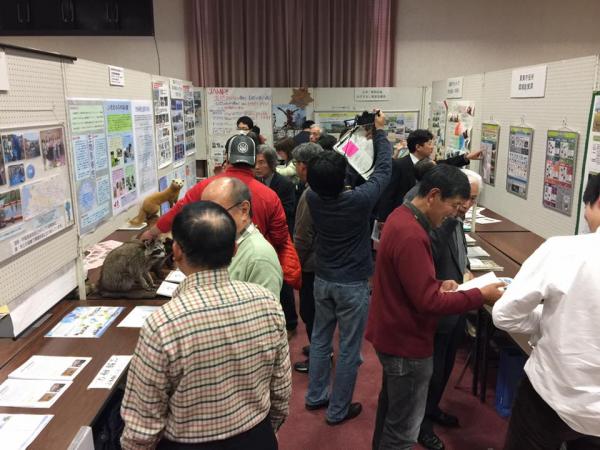

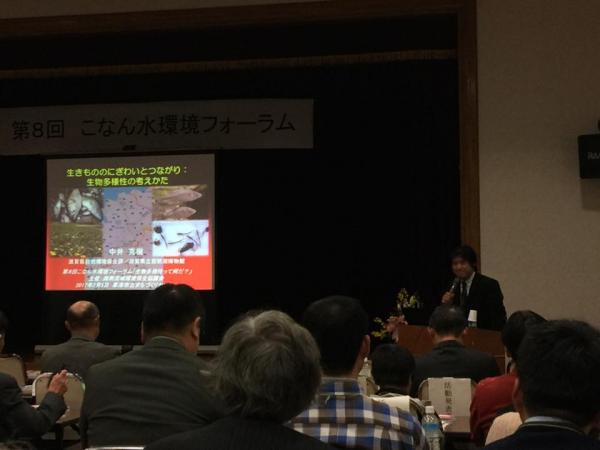

■疲れが取れたので、昨日は予定通り、草津市で開催された「第8回こなん水環境フォーラム つながろう!人と人、人と自然・生きもの!-生物多様性って何だ?-」に参加しました。つい先日のことなんですが、「総合地球環境学研究所」のプロジェクトのブースを出展することになったのです。ブースには、地球研の研究員である淺野悟史くんが作成したくれたポスターを貼りました。ポスターの内容は、淺野くんが中心となって甲賀市甲賀町小佐治で農家の皆さんと一緒に取り組んだ、「しあわせ環境ものさし」についてです。「幸せの環境ものさし」とは、生物指標の一種なのですが、詳しくは、以前のエントリーをご覧いただれればと思います。私の専門は生物学ではないので、いささか役不足なのですが、なんとか「展示ブース巡り&意見交換」で多くの皆さんにご説明させていただくことができました。また、地球研のプロジェクトをアピールできたように思います。

■当日は、この「展示ブース巡り&意見交換」の前には、かつて滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していた時の同僚中井 克樹さんが基調講演をされました。一般の方たちにもわかるように、「生物多様性」について、わかりやすく解説をしてくださいました。ありがとうございました。中井さんと会うのも久しぶりでした。基調講演のあとは、活動発表でした。「エコアイディアキッズびわ湖」、「渋川いきものがたり作成支援委員会」、「湖南企業いきもの応援団」の3団体が報告を行いました。どの団体もその活動の内容というか、レベルの高さには驚きました。「渋川いきものがたり作成支援委員会」は草津市内にある渋川小学校と地域住民の皆さんの取り組み、「湖南企業いきもの応援団」は草津市を流れる狼川流域を中心とする12社が連携して、狼川の生物や水質の調査を継続されています。どの団体の活動も、社会的に高く評価されています。

■「展示ブース巡り&意見交換」の後は、琵琶湖の湖魚を楽しみながら「交流会」を開催しました。なんと悲しいことに、アルコールは無しです…が、仕方ありませんね。写真はありませんが、雨の魚ご飯、蜆の味噌汁も美味しくいただきました。

ひな祭り

■春が近づいています。少しずつ暖かくなってきました。自宅では、お雛様が飾ってあります。左の豪華な方は、結婚した娘のお雛様です。義父母が娘のためにプレゼントしてくれたものだと思います。11年前に、娘が大学に入学して神戸で一人暮らしを始めた頃から、ずっと「出番」はなかったような気がします。ひさしぶりに、飾ってもらってお内裏様もお雛様もなんだか嬉しそうにされています。もうひとつのお雛様は、ガラスケースに入ったものです。こちらは妻のもの。可愛らしいお雛様ですね。奈良のマンションに暮らしているときは、狭くて飾る場所もありませんでした。今はなんとか飾るスペースも見つかって、こうやって久しぶりに飾ってもらっているわけです。

■春が近づいています。少しずつ暖かくなってきました。自宅では、お雛様が飾ってあります。左の豪華な方は、結婚した娘のお雛様です。義父母が娘のためにプレゼントしてくれたものだと思います。11年前に、娘が大学に入学して神戸で一人暮らしを始めた頃から、ずっと「出番」はなかったような気がします。ひさしぶりに、飾ってもらってお内裏様もお雛様もなんだか嬉しそうにされています。もうひとつのお雛様は、ガラスケースに入ったものです。こちらは妻のもの。可愛らしいお雛様ですね。奈良のマンションに暮らしているときは、狭くて飾る場所もありませんでした。今はなんとか飾るスペースも見つかって、こうやって久しぶりに飾ってもらっているわけです。

■ずっと忙しく、庭の手入れをする余裕がないのですが、今日は久しぶりに庭に出てみました。植木鉢に植えた球根から芽が出て、もうじき花を咲かせそう担っていました。クロッカス…かな。例の、定点観測をしているスイセンのような葉の植物もさらに伸びてきています。左が2月2日、真ん中が2月20日、そして右が今日、3月3日です。少しずつ成長してきています。暖かくなると、何か花を咲かせるはずです。今のところ、名前がわかりません。

■今日の午前中は社会学部教務課で事務処理をして、その後は研究部に移動。資料をチェックするはずだったのですが、今日は事務職員会という集まりが深草キャンパスで開催されるそうで、研究部の事務室は14時には閉まると知らされました。午後から、「公正な研究活動の推進に向けて-社会から信頼と高い評価を得られる研究遂行のために-」という研究部が作成した冊子の原稿をチェックしようと思っていたのですが、残念…。この資料、4月に入って龍谷大学に赴任される新任の教員の皆さんに配布されるものです。新任者研修の際に、説明が行われるのだと思います。とは言っても、その説明は、次の研究部長のお仕事になります。

■というわけで、研究部の部屋で仕事ができません。気分転換も兼ねて研究室の整理整頓を行うことにしました。研究部長を務めたこの2年間で、研究室は物置状態になっていました。このままでは、4月から国内長期研究員になっても研究を行うことができません。といことで、溜まりに溜まった書類を処分する。もう必要ない書籍を処分する。その他諸々のガラクタの類を処分する。研究室の「断捨離」を断行しなくてはいけません。数時間書類の選別を行いました。これだけで、5時間近くもかかってしまいました…。普段から、きちんと整理整頓ができる方たちが、めちゃくちゃ羨ましいです。

【追記】■雛人形について、facebookの「友達」の皆さんに、いろいろ教えていただきました。男雛と女雛の左右の位置についてです。世の中では常識なのかもしれませんが、私はこのことについて全く知りませんでした。男雛が向かって左、そして女雛が向かって右になるのは「関東雛」と呼び、逆に、男雛が向かって右で、女雛が向かって左になるのは「京雛」と呼ぶのだそうです。日本では左側の方か社会的な位が高く、男雛であるお内裏様・殿様は左側に位置してきたというのです。ところが、この「雛人形.jp」というサイトでは、大正天皇を契機に、「関東雛」が一般的になってきたと説明しています。

現在一般的な関東雛は、向かって左にお殿さまがお座りになっていますが、なぜ関東雛はお殿さまが左側になったのでしょうか。

それには大正天皇が関係しているとされています。明治時代、西洋の流れを受けて国際儀礼である「右が上位」の考え方が取り入れられるようになりました。

大正天皇が即位の礼で、洋装の天皇陛下が西洋のスタイルで皇后陛下の右に立たれた事からこの風習が広まったとされています。

明治天皇の時代から皇居は東京に移っておりましたから関東を中心にこのご即位時のスタイルが定番となっていきました。 全国的にも今はこのスタイルが主流となっています。

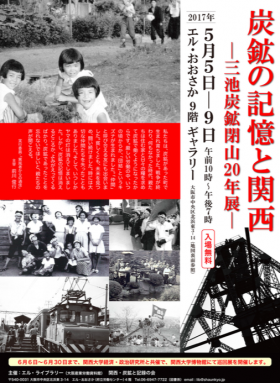

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

■一昨日の晩、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。場所は、瀬田の唐橋のそばにある「料亭 あみ定」です。その際ですが、同僚の教員からこのチラシが配布されました。「エル・ライブラリー」(大阪産業労働資料館)で開催される展覧会「炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展」のチラシです。

■一昨日の晩、社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されました。場所は、瀬田の唐橋のそばにある「料亭 あみ定」です。その際ですが、同僚の教員からこのチラシが配布されました。「エル・ライブラリー」(大阪産業労働資料館)で開催される展覧会「炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展」のチラシです。

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

■私は、1964年の4月から1970年の3月まで、福岡県の小倉と博多に暮らしていました。小倉に住んでいるときは、自宅の近くに、港と炭鉱とをつなぐ引き込み線があり、すでに廃線になっていたことからそこをよく近道に使っていました。雑草が生えた廃線跡を、時々歩いていたのです。子ども心に、「この線路のずっと向こうにボタ山があるんだな」と思っていました。ボタ山とは、石炭の採掘で発生する捨石(ボタ)が小山のように積まれた集積場のことです。もっとも、私が小倉に暮らしていたその時期、すでにエネルギーの王座を石油に譲譲り渡していました。

■展覧会の話しから横道に逸れますが…。当時、私は、親からバイオリン教室に通わされていました。「篠崎バイオリン教室」です。詳しいことは、リンク先のエントリーをご覧いただきたいと思います。現在、NHK交響楽団のコンサートマスターをしている篠崎史紀さんのお父様・篠崎永育先生が主催されている教室でした。教室は先生のご自宅で、現在の小倉北区の足立と呼ばれる地域にありました。私は、先生のご自宅から子どもの徒歩であれば20分ほどのところにある団地に暮らしていました。日本公団住宅が建設した城野団地です。親から通わされていたわけですから、バイオリンが好きではありませんでした。練習不足で、よく先生に叱られていました。結構、辛かった思い出です。先生に叱られて、夕日を浴びながら、配線になった線路をトボトボと自宅である団地まで歩いていて帰るわけですね。そのことを、よく覚えています。

■さてさて、そのよな少年の時の記憶とこの展覧会は、なんの関係もありませんが、何か気になるのですね。来年度は、国内長期研究員。研究部の会議もありませんので、ぜひこの展覧会に行ってみようと思います。

龍谷大学におけるセクシュアルマイノリティの現状とニーズに関するアンケート報告書

■以下は、龍谷大学のホームページに掲載された記事を転載したものです。

■以下は、龍谷大学のホームページに掲載された記事を転載したものです。

本学は、「龍谷大学におけるセクシュアルマイノリティの現状とニーズに関するアンケート報告書」を発行しました。

このアンケートは、本学の人権問題研究委員会が主体となり、早急に取り組まなければならない人権課題のひとつとしてセクシュアルマイノリティの問題を認識し、現状を把握することを目的として実施したものです。2016年11月9日から12月8日にかけて、大学ポータルサイト内のアンケートに回答する形式で、本学の学生および教職員を対象におこないました。

アンケートには、858人(学生710人、教職員148人)の回答があり、うち130人(15%)がセクシュアルマイノリティを自認している学生や教職員からの回答でした。

アンケート結果から、セクシュアルマイノリティとはごく身近で当たり前の存在であること、大学内で、日常に嘲笑的言動が生じていることや、「話のネタ」として使われることも多く、無自覚・無理解の発言が相手を傷つけている結果が明らかとなりました。特に教職員の発言は、学生への影響力が大きく、セクシュアルマイノリティに対する教職員の理解を深めることが重要であると言えます。

また、セクシュアルマイノリティであることをカミングアウトしていない人も多く、大学の姿勢を明確にすることや気軽に話せるコミュニティづくり、相談窓口の設置、性別に関係なく誰でも使用できるトイレの設置などを要望する声が あがりました。

その他、「出生時の性が女性」の「学生」411人中13人(3.2%)が、「自認する性」がわからないと回答し、36人(8.8%)が「好きになる性」がわからないと回答しました。自らのセクシュアリティが定まっていない人や、揺れ動いている人が多いのでは ないかと推測できます。なお、本アンケートの詳細内容は、ホームページで報告書データを掲載しております。本アンケート結果を公表することにより、大学関係者のみならず多くの方のセクシュアリティに対する理解が深まり、多様性を認めあう文化の創造に繋がることを願っています。

<アンケートの概要>

1.実施主体 龍谷大学人権問題研究委員会(事務局:宗教部)

2.回答期間 2016年11月9日~12月8日

3.回答方法 大学ポータルサイトによる無記名アンケート

4.対象者 本学学生および教職員(学生21,785人、教職員2,720人)

5.回答者 858人(学生710人、教職員148人)詳細については、以下の報告書をご覧ください。

【アンケート調査に関するお問い合わせ先】

宗教部 Tel 075-645-7880

龍谷大学職員採用

■龍谷大学では、ただいま「専任事務職員(新卒)のエントリー受付中」です。詳しくは、以下をご覧ください。熱意、探究心、創造力、協働力のある若者に応募していただきたいです!!

龍谷大学職員採用情報

専任事務職員(新卒採用)募集要項