7月のウォーキングの記録

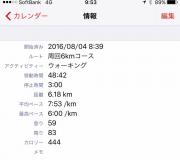

■7・8・9月の3ヶ月で実施される龍谷大学の教職員向けの「ウォーキング・キャンペーン」では、キャンペーン参加者は、月末の歩数を配布されたエクセルのファイルに整理して、キャンペーンを実施している保険管理センターに送ることになっています。私の目標は、1日1万歩以上歩くということでしたが、なかなかそういうわけにはいきませんでした。宴会や飲み会が入って、朝一番から会議になると、途端に歩くことができなくなります。1万歩以下の日が12日もあります。ただし、私の今月の歩数の合計は、「354,122歩」になっています。日常生活や仕事の中で、「ついでに」にウォーキングするだけでなく、仕事の後や休日に積極的にウォーキングしてきたからです。でも、こういう形で歩数を稼ぐのはよくないでしょうね〜。

■7・8・9月の3ヶ月で実施される龍谷大学の教職員向けの「ウォーキング・キャンペーン」では、キャンペーン参加者は、月末の歩数を配布されたエクセルのファイルに整理して、キャンペーンを実施している保険管理センターに送ることになっています。私の目標は、1日1万歩以上歩くということでしたが、なかなかそういうわけにはいきませんでした。宴会や飲み会が入って、朝一番から会議になると、途端に歩くことができなくなります。1万歩以下の日が12日もあります。ただし、私の今月の歩数の合計は、「354,122歩」になっています。日常生活や仕事の中で、「ついでに」にウォーキングするだけでなく、仕事の後や休日に積極的にウォーキングしてきたからです。でも、こういう形で歩数を稼ぐのはよくないでしょうね〜。

■おかげさまで、体重は1kg減りました。ビールを飲んでなかったら、もっと減っているかも…です。しかし、この暑さの中でビール抜きはなかなか難しいですね~。8月に入りましたが、今週も宴会が続きます。夏期休暇に入る前に、駆け込みで宴会の企画が立てられているからです。これは困りました。夜の酒を控えめにして、朝に歩くしかありません。ということで、3ヶ月で「100万歩数」を超えるよう、ウォーキングをさらに積極的に楽しみます。

■ところで、昨日の朝は、「ウォーキング・キャンペーン」を実施している龍谷大学保健管理センターの医師から、参加者全員にこんなメールが届きました。なるほど、です。しっかり歩いて、身体動かして生活して、お腹すかして、家族や友達と楽しくバランスのとれた食事をする…そんな感じでしょうか。大往生、ピンピンコロリの極意ですね。

日本人の平均寿命は世界一ですが、亡くなる前の要介護状態の期間も男性9年、女性12年と非常に長期にわたります。

この長くてしんどい時期を短縮して自立した生活を送れる期間(健康寿命)を延ばすためにはどうすればよいか。一つの手段として「フレイル」の予防と早期発見を重視しています。

フレイルは「虚弱」を意味する言葉ですが、健康な人が病気などを契機に支援や介護が必要な状態になる場合、その途中の段階としてフレイルの時期があるとしています。

高齢者が、

①力が弱くなった(握力の低下 女性18kg未満 男性26kg未満)

②活動量の低下(不活発)

③歩く速さが遅くなった

④疲労感

⑤体重減少の5項目の内3項目が該当するとフレイルの可能性があります。大事なことは、フレイルは予防や回復が可能であることです。フレイルの予防・回復には運動、栄養、社会的コミュニケーションが大切とされます。歩くことや筋トレ、バランスの取れた食事(肉、乳製品、ビタミンC、D、E、緑黄色野菜)、社会参加の重要性が強調されていました。

ご家族に高齢者がおられたら、このような面での支援に配慮することが望まれています。

【追記1】

■今朝は、最近日課にしている庭に水を撒きと雑草ぬきをしてから、朝食を摂りました。午前中の学生との面談まで時間があったのでウォーキングしてみることにしました。6kmの距離です。日差しは強いわけですが、影を選んで歩くとそれほどでもありません。時折、気持ち良い風もふいてきます。そうやって気持ちよくウォーキングしていると、むくむくと走りたくなってきました。身体がそのことを求めているように感じたので、少し無理のない範囲でジョギングもしてみました。登りの坂道は、さすがにしんどいので無理はせずウォーキングでしたが、平地と降りの坂道はジョギングに切り換えてみました。なかなか、良い感じでした。ということで、ウォーキング&ジョギングで、万歩計の数字も8,000弱に。こういう感じで、8月末には「75万歩」には到達したいと思います。少し長い距離を歩く予定にしています。先月は、20kmのウォーキングができたので、今月中に、30kmと40kmに挑戦しておこうと思います。

【追記2】

■「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」というエントリーで、「知り合いの人たちに「ある目的」のために、出場しようと呼びかけてみました。果たして良い反応があるのかどうか私にはよくわかりませんが、このウォーキングへの参加について前向きに検討していきたいと思います」と書きました。今回は、具体的に報告します。現在、滋賀県が「世界農業遺産」の認定を目指して申請準備をしています。滋賀県庁の農政水産部では、「世界農業遺産」プロジェクト推進会議が立ち上がり、農学部の竹歳一紀先生が座長、私がアドバイザーとして参加しています。今回の「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」には、この「世界農業遺産」プロジェクト推進会議にかかわっている農政水産部の職員の皆さんと一緒に参加します。参加しながら、「世界農業遺産認定を目指そう!!」とアピールを行う予定にしています。このウォーキングには、龍谷大学からも参加していただけるように、いろいろ働きかけています。詳しいことは、また報告します。

北湖に浮かんで感じたこと

■ひとつ前のエントリーでは、ビワマスのトローリングのことをエントリーしました。ばんばん釣れたかのように書いていますが、最初は、ビワマスかなと思って釣り上げても、ウグイという別の魚だった・・・なんてことが多く、あまり調子はよくありませんでした。そこで、ガイドしてくれる船頭さんにお願いして、少し「観光」もしてみることにしました。広い琵琶湖の北湖のなかにいて、どこを観光するのかと思われるかもしれませんね。

■トップの写真、これも北湖にある観測所です。私の主観ですが、ちょっと潜水艦が浮上してきたようでもあり、なにやらSF映画に出てきそうな雰囲気でもあります。正式名称は、「安曇川沖総合自動観測所」と呼ぶようです。水深約60mまでの7つのポイントで、水圧に影響されずに精度の高い測定を行っており、水深約60mまでの7つのポイントで、水圧に影響されずに精度の高い測定を行っているそうです。この写真からは、琵琶湖の固定からそびえたっているようにも見えますが、違います。巨大なブイで浮かべてあるのです。もちろん、湖底には重りがありそこにつながれています。次の写真はは、「沖の白石」です。琵琶湖の北湖のなかに、このような岩礁があります。このあたりの水深は約80mです。大岩と呼ばれる一番大きな岩礁の高は約20mあることから、高さ100mほどの鬼の「角」のような岩がそびえたっているということになります。最後の5枚は、竹生島の写真です。近づくに従って、建物がはっきり見えてきました。宝厳寺(ほうごんじ)です。真言宗豊山派の寺院です。

■船頭さんが気をきかせてくださったおかげで、ビワマスのトローリングだけでなく、北湖を楽しむことができました。北湖の真ん中あたりからは、比叡山、比良山系、奥琵琶湖の山々、竹生島、多景島、沖の白石が見渡せます。大きな北湖の真ん中に浮かんでいると、琵琶湖に抱かれているかのような気持ちになります。とても幸せな気持ちになるのです。こういう風景をみながら、同時に、深いところに生きているビワマスを釣り上げることで、琵琶湖の広さだけでなく、深さも、それも頭ではなく身体で深さを実感することもできたのでした。釣り上げたビワマスの美しい姿には、何か神秘的なものさえ感じました。後日、船頭さんに御礼のメールを送ったところ、お返事をいただけました。そこには、こう書かれていました。「いつか機会があったら、夕方から日没過ぎの琵琶湖においでください。あまり魚は釣れない時間帯ですが、誰もいなくなった湖に浮き、日が沈み暗くなってゆくのを眺めている時間が私にとっては幸せなひと時です」。素敵ですね。いつか機会があったらではなく、必ず再び行ってみたいと思っています。

ビワマスを釣った!!

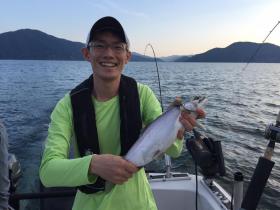

■琵琶湖は400万年の歴史を持っています。伊賀上野のあたりに誕生して、大地の動きとともに、深い湖になったり、時には浅い小さな湖沼が連なったようになりながら少しずつ移動し、約40万年前にほぼ現在の位置にたどり着きました。琵琶湖は周囲を山々に囲まれ、たくさんの河川が琵琶湖に流入しますが、流出する河川は瀬田川だけです。このように閉じた水系として40万年もの歴史があるため、琵琶湖では、生物進化の過程で、ここにしかいない生き物が誕生しました。そのような生物のことを固有種といいます。琵琶湖には約1000種の生き物がいますが、そのうちの50種が固有種といわれています。先週の土曜日、7月30日(土)に、そのような固有種の1種(正確には固有亜種だそうです)であるビワマスを釣るために、釣り好きである娘婿のてっちゃんとともに、奥琵琶湖に行ってきました。今回のビワマス釣りは、私が滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していた時の同僚である桑原雅之さんのお誘いで実現しました。

■朝3時45分にてっちゃんとともに家を出発し、奥琵琶湖にある大浦の漁港まで行きました。そこから釣り用のプレジャーボート(釣り船)に乗り、琵琶湖の北湖の中心部へと向かいました。ビワマスはサケの仲間です。琵琶湖の周囲の河川で生まれたら、すぐに河川を下り、琵琶湖の深いところに向かいます。ビワマスは、水温の低い深いところで成長するのです。時々、餌をとるために、琵琶湖の中層までやってきます。今回挑戦したトローリングという釣りは、このようなビワマスを狙った釣りです。疑似餌を琵琶湖の北湖の中層あたりまで錘で降ろして、ゆっくり船で曳いていきます。ビワマスが餌と勘違いして疑似餌に喰らい付いたら、リールで釣り糸を巻いていきます。今回は、桑原さん、てっちゃん、私の3人で6時間トローリングを行いました。大小様々なサイズのビワマスが釣れました。私には釣りの趣味はありませんが、海釣りではそれなりにキャリアを積んでいる娘婿てっちゃんでも、このビワマス釣りは初めての体験で、大興奮していました。楽しい時間を過ごすことができました。

■トップの写真、桑原さんが釣り上げたビワマスです。頭の先から尻尾の端まで、全長66cm。かなりの大物です!! これはめったに釣ることのできないサイズです。おそらく誕生してから4年~5年ほどたっているのではないかと思います。桑原さんは、毎年ビワマスのトローリングを楽しんでおられますが、この66cmは自己記録なのだそうです。素晴らしい。66cmというと、リールを巻いていてもかなりの抵抗感があったはずです。桑原さんは、慎重にリールを巻くことに集中されていました。しだいに大物のビワマスの姿が見えてきました。これだけのサイズになると体高もかなりあるので、琵琶湖のなかでビワマスの銀色の腹がうねっている様子は、まるでアナコンダのような大蛇のようでもありました。かなり時間をかけて大物は釣り上げられました。桑原さん、大満足です。船のなかは、歓声ととともにハッピーな雰囲気に包まれました。この大物を、私やてっちゃんではなく、桑原さんが釣り上げてくれて本当に良かったと思いました。また、こういうトローリングを体験させていただいた、ガイドの船頭さんにも大感謝です。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■釣ったビワマスは、桑原さんと分けることにしました。桑原さんは、ご自身で釣り上げた66cmの大物と、もう1匹手頃なサイズだけを受け取り、後は全部私たちに譲ってくれました。ありがとう、桑原さん。船頭さんがクーラーボックスに氷と塩と水を詰めてくださり、そこに大量のビワマスを詰める一路、大津市に向かいました。そうです、大津駅前のいつも居酒屋「利やん」に運び込むことにしたのです。マスターにお願いして、すべてのビワマスを捌いてもらいました。てっちゃんと私たちはいったん帰宅して仮眠をとり、夕方、こんどは妻や娘も一緒に再び「利やん」へ向かいました。

■ビワマスのトローリングの様子は、逐次、facebookに投稿していたので、私たちが「利やん」に到着すると、私のfacebookの友達であり、居酒屋「利やん」のランニングチームのチームメイトでもあり、そして龍谷大学の職員でもある竹之内くんもやってきてくれていました。少し遅れて、世雄くんもやってきてくれました。お2人とも、ビワマス食べるのは初めてとのことでした。ビワマスは、7月が一番脂が乗って美味しくなります。それなりの漁獲があるのですが、美味しくてもなかなか流通しません。ということで、はじめて味わうのビワマスに、竹之内くんと世雄くんのお2人はとても感動されていました。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■左は、翌日の日曜日の晩に自宅でいただいたビワマスの刺身です。「利やん」のマスターに柵にしていただいたものを刺身にしました。釣りたては歯ごたえがあって、これはこれで美味しいのですが、翌日は、その硬直がなくなり、より一層美味しくなります。なんといいますか、甘みがぐんと増すのです。

■今回、改めて思ったことは、普段、琵琶湖の魚を味わった経験のある方が少ないということです。facebookへの投稿には、たくさんコメントをいただきましたが、琵琶湖にいる淡水魚が刺身で食べられるということに、多くの方たちが驚いておられました。琵琶湖にこんな美味しい、しかも美しい魚がいるのかと驚いておられました。多くの人びとが、湖魚を通して琵琶湖のことに思いをはせることができれば、長い目で見れば琵琶湖を守っていくことにもつながるのではないかと思います。

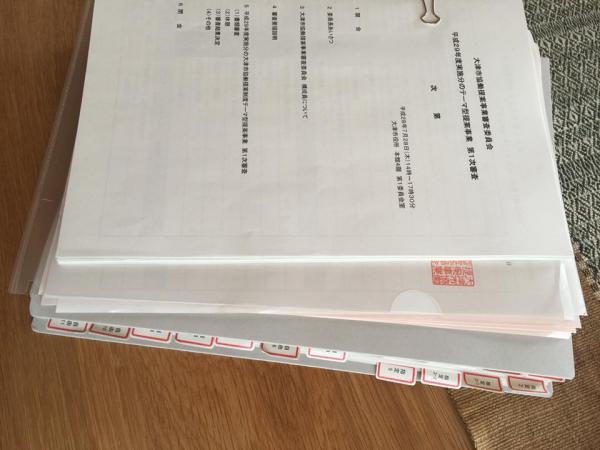

大津市協働提案事業審査委員会

■昨日の午前中は大学の常任理事会でした。うちの大学では部局長会と呼ばれています。その部局長会で、担当している研究部から提案と報告を行いました。昨日は2つ提案を行いましたが、そのうちの1つは、昨年度から継続してきた案件でした。研究部内や各学部の研究主任との間で議論を繰り返し、学部教授会からの意見聴取を行ってまとめた案を、やっと昨日の常任理事会で承認していただくことができました。この間、事務職員の方たちの奮闘ぶりをみてきているので、研究部長としては少し気持ちが楽になりました。もうひとつの提案では、書類の形式や手続きに関して、ちょっとした問題が発生したのですが、他部署の事務部長さんから丁寧にご指摘をいただき、短時間で軌道修正をして最終的にはなんとかなりました。一昨日から、ちょっとバタバタしましたが、多くの皆さんのお力添えでなんとかクリアできました。こういう組織内の「助け合い」、大切ですね。

■午前の常任理事会を終えたあと、午後からは大津市役所へ移動しました。「大津市協働提案事業審査委員会」が開催されたからです。この「協働提案事業」とは、市民団体や事業者の皆さんから、地域の課題や諸問題の解決に向けた事業のアイデアを募集し、市の担当課と一緒に施策を作り上げながら事業実施を目指す取り組みです。面白い試みですよね。昨日は、市があらかじめテーマを設定し、これをもとに市民活動団体や事業者が企画立案する「指定テーマ型提案事業」と、市民活動団体等が自ら企画立案する「自由テーマ型提案事業」の2つのタイプの事業の審査が行われました。私は審査をさせていただく側ですが、いろいろ勉強になります。また、様々な活動を書類で拝見しているとわくわくしてきます。うちの大学や学生たちも、もっとこういうところにチャレンジできるようになったらいいのになあ。

■午前、午後と会議が続づき、昨日からのドタバタもあったので、少し息抜きにいつもの大津駅前の居酒屋「利やん」に寄り道して帰ることにしました。「利やん」にしばらくいると、突然、琵琶湖で観光船会社を経営されている社長の皆さんが入ってこられました。琵琶湖の観光といえば、琵琶湖汽船…ということになりますが、観光船の会社は琵琶湖汽船だけではありません!大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、観光船会社の社長さん達がずらりと並ばれました。すご〜〜い‼︎ 琵琶湖汽船の川戸社長とは、この「利やん」で親しくさせていただいていることもあり、他の会社の社長さんたちとも、すぐに楽しい写真のような打ち解けた雰囲気になりました~。 滋賀県の魅力は、琵琶湖を中心とした「山・里・湖」全てを味わってこそ…のところがあります。そのような魅力を味わい尽くすためには、異業種間交流、異業種間連携がもっと必要です。そして、「山」や「里」の関係者の皆さんが、「湖」とつながる「ストーリー」=「物語」をともに創造していくことが必要です。社長さんたちとの「ご縁」大切にしてまいります。滋賀県を盛り上げてまいりましょう!

■午前、午後と会議が続づき、昨日からのドタバタもあったので、少し息抜きにいつもの大津駅前の居酒屋「利やん」に寄り道して帰ることにしました。「利やん」にしばらくいると、突然、琵琶湖で観光船会社を経営されている社長の皆さんが入ってこられました。琵琶湖の観光といえば、琵琶湖汽船…ということになりますが、観光船の会社は琵琶湖汽船だけではありません!大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、観光船会社の社長さん達がずらりと並ばれました。すご〜〜い‼︎ 琵琶湖汽船の川戸社長とは、この「利やん」で親しくさせていただいていることもあり、他の会社の社長さんたちとも、すぐに楽しい写真のような打ち解けた雰囲気になりました~。 滋賀県の魅力は、琵琶湖を中心とした「山・里・湖」全てを味わってこそ…のところがあります。そのような魅力を味わい尽くすためには、異業種間交流、異業種間連携がもっと必要です。そして、「山」や「里」の関係者の皆さんが、「湖」とつながる「ストーリー」=「物語」をともに創造していくことが必要です。社長さんたちとの「ご縁」大切にしてまいります。滋賀県を盛り上げてまいりましょう!

今年初の甲子園

■私は、正直いって、根っからの阪神ファンというわけではないのですが、現在では、家族と一緒に阪神タイガースを応援しています。まあ、その程度の「ファン度」なのですが、「甲子園球場」は大好きです。これも正確にいえば「甲子園球場で飲む生ビール」が好きなのかもしれません。そのような私ですが、昨晩は、今年初めてになりますが、「甲子園球場」に行ってまいりました。阪神・ヤクルト戦です。

■私は、正直いって、根っからの阪神ファンというわけではないのですが、現在では、家族と一緒に阪神タイガースを応援しています。まあ、その程度の「ファン度」なのですが、「甲子園球場」は大好きです。これも正確にいえば「甲子園球場で飲む生ビール」が好きなのかもしれません。そのような私ですが、昨晩は、今年初めてになりますが、「甲子園球場」に行ってまいりました。阪神・ヤクルト戦です。

■たまたま、知り合いの方から、招待券をいただくことができました。ということで、甲子園球場に行ってきました。昨日は、午後から研究部の会議がありましたが、会議の後の調整や打ち合わせも含めて、なんとか16辞過ぎで仕事を終えることができました。ということで、もうダッシュで甲子園球場に向かいました。甲子園球場には、試合開始の18時を少しすぎる頃に到着しました。座席は、3塁アルプススタンドだったのですが、招待券の指定の席に座った時には、ヤクルトに3点リードされていました。

■今年の阪神は調子が良くありません。昨日の段階ではリーグ最下位。まあ、下位のチームは、あまりゲーム差もなく団子状態なのですが、少しずつ調子を盛り返してきました。昨日は、勝ちました。阪神は1回表に3点を奪われていましたが、4回裏にゴメス・新井のヒット、大和の犠牲フライで3点を奪い同点。8回にはゴメスの15号2ランで勝ち越しし、勝利しました。阪神の上向きの調子に合わせて、私も、生ビール2杯に、巨峰のチュウハイもいただきました。ああ、いいですね〜「甲子園球場」!!

■3枚目の写真は、好調な試合展開にニンマリしている私です。なんというか…歳をとりました〜。

福本正馬さん

■23日(土)は、午前中が「大津エンパワねっと」の報告会、午後からは大学院修士課程の中間発表会と懇親会でした。その上で、晩は、パラグアイで胡麻(ごま)による農村振興とフェアトレードの事業に取り組んでいる福本 正馬さんとお会いしました。福本さんとは、大津の地域づくり・まちづくりの関係で、いろいろお付き合いをさせていただいています。私は龍谷大学に来て13年目になりますが、2006年春に卒業した脇田ゼミ1期生の小堀友里さんと、就職先が同じで、同じ職場にも勤務していた…なんて偶然もあり、とても親しくさせていただいています。まだまだお若いわけですが、びっくりするような実績を積み重ねておられます。

■パラグアイの事業だけではなく、東南アジアと京丹後をつないだスケールの大きな事業や、その他諸々、現在手掛けておられる様々な事業のお話しを聞かせていただきました。夢と希望を持って、社会や人の可能性を信じて頑張っている人の話しはとても楽しいものですね。お若い福本さんから、いろいろ勉強させていただきました。福本さんは、元銀行員です。だからでしょか、きちんと事業の経済的な面にも目配りをされています。もちろん、経済的な面だけにしか関心のない人の話しは、私にとってはつまらないわけですが、彼はそうではありません。お話しを聞かせていただいた後は、これから大津や滋賀の持っている可能性を引き出すためディスカッションを行いました。芋焼酎がすすみ、気がつくとすっかり晩遅くなってしまっていました。

蜂蜜

■23日(土)は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」/「地域エンパワねっとI」の中間発表会でした。今年度、私自身は担当と指導を外れています。「大津エンパワねっと」が始まってから10年になりますが、担当や指導から外れたのは今回が初めてのことです。「大津エンパワねっと」は、社会学部4学科の共同により運営されています。そのようなことからすれば、社会学科で私ばかりがこのプログラムを担当していることには大きな問題がありました。今年度は、若い先生にご担当いただくことができました。研究部長を務めて時間もなかなか取れないことから、私としてはホッとしているところです。

■まあ、そのようなことはともかくです。指導は外れていますが、報告会ではお役目をいただきました。撮影係です。というわけで、報告会が始まる前に、ビデオカメラの設定等をしていました。ビデオカメラなど触るのは久しぶりです。「ビデオテープはどこから入れるのかな?」と戸惑っていたら、「大津エンパワねっと」の事務局の職員の方が、「せんせー、SDカードなんですよ、うふふ」とそっと教えてくださいました。それを聞いたある教員の方からは、「あっ!! ここに昭和のおじさん発見」とからかわれてしまいました。そうですよね。今時、テープなんてね…。まあ、そんなこんなで、あたふたしていると、「大津エンパワねっと」を昨年修了した門脇孝輔くん がやってきました。門脇くんは、「大津エンパワねっと」のOBです。その門脇くんが、笑顔で近づいてきて、小さな瓶に入ったハチミツを渡してくれました。門脇くんは、農学部の古本強先生と一緒に龍谷大学瀬田キャンパスの近くで養蜂の活動をしています。このハチミツは、門脇くんと古本先生が採取したハチミツなのです。ありがとう、門脇くん‼︎ それにしても、右側の私の顔、何だか疲れていますね〜。ちょっと休憩が必要です。

都市計画マスタープランまちづくり会議報告会

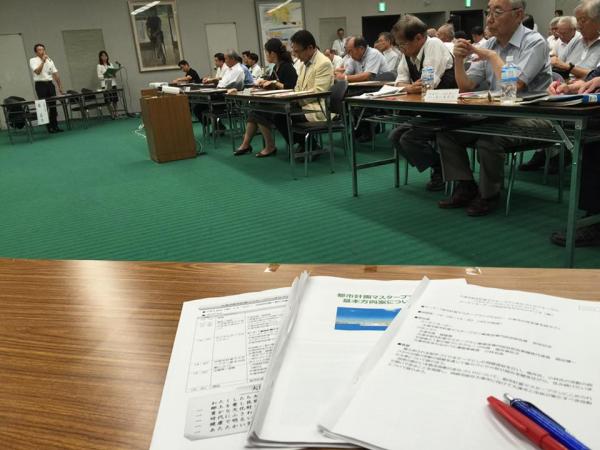

■先週の月曜日の話しです。世間は祝日でお休みでしたが、大学は15回授業確保・質の確保が厳しく問われているので、授業が実施されました。午前中の授業を終え、バタバタと午後から大津市役所で開催された都市計画マスタープランの催しへと移動しました。「都市計画マスタープランまちづくり会議報告会」です。授業が終わるのが12:35、報告会の開始が13:30、バスと電車で移動していると遅れることは確実だったのですが、知り合いの情報システムの課長さん(昨年度までは社会学部の教務課長さん)が瀬田駅まで、ご自身の車に乗せてくださり、なんとか開始時間に間に合いました。感謝、感謝です。ついでに、車の中では、私が担当している研究部の仕事関連の雑談もさせていただきました。みんな、話せばわかるやん…って感じなんですが、それはともかく、このエントリーでは報告会のことを。

■報告会には、一般市民だけでなく、様々なまちづくり団体や、大津市の越直美市長も参加されました。フロアからは鋭い良い質問や意見も出てきました。私の方も、楽しい・意味のある報告会にしようと「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」の部会長である京都府立大の宗田好史先生と進行にあたりました(私は「部会長職代理者」です)。うーん、今回の「仕事ぶり」はどうだったかなと…、手ごたえがはっきりしませんでしたが、報告会の議論の中身に共感したというメッセージを後日いただくことがてやきました。安心しました。また、報告会が終了した直後には、大津市内の中山間地域のひとつである伊香立の皆さんがお越しになりました。若い世代も巻き込み、活発に活動をされているご様子です。一度、伊香立に来て話しを聞いて欲しいとのことでした。地域づくり活動のお手伝いができることであれば、時間を調整して伺います。新しいご縁をいただきました。

■まちづくりには、「楽しい」・「うれしい」・「美味しい」が必要だと思っています。そのような要素や仕掛けの詰まった「場所」も必要だと思っています。そのような「場所」が、結果として人をつないでいくわけです。そのような「場所」から「創発的」に、面白い活動が生まれてくる可能性が高まるのです。この日は、そのような素敵な活動をされている皆さんからお話しを伺えました。ありがとうございました。

野洲川河口までのウォーキング

■またまたブログの更新が滞ってしまいました…。サボり癖がついてしまっているのかもしれません。ということで、更新していなかった期間の主だった出来事を順番にエントリーしておくことにします。

■現在、龍谷大学の教職員が参加する「ウォーキング・キャンペーン」に参加しています。順調に進んできたウォーキングの習慣ですが、ここしばらくで宴会が続き、朝一番からの会議が続いた途端にストップしています。これもまずいですね。だから、このエントリーは7月17日の出来事になります。その日、何か心身の「芯」が緩んでいるような気持ちになり、自分に「喝を入れる」ために…でもないのですが、長距離のウォーキングに挑戦しました。自宅から琵琶湖大橋を渡り、野洲川河口の右岸まで行って引き返す、これでだいたい距離は20kmになります。しかし、後で気がついたのですが、野洲川を渡っただけでは、野洲市ではないのです。まだ、守山市の端なんですね〜。ちょっと残念な気持ちです。大津、守山、野洲と、3つの市を歩きたかったものですから。

■そのような、どうでも良いことはともかくです、ウォーキングも20kmという距離になると、今の私の体力では結構疲れてきます。かつては、この距離を走っていたのですが…。もっとも、1時間を6km程度歩くウォーキングすると、身体の脂肪がよく燃えてくれるのだそうです。ウォーキングのさいに携行したスマホの記録では、1kmあたりの時間が「平均9分26秒」になっています。これで1時間歩くと6kmを少し超えることになります。なかなか良いタイムです。1秒で2歩のペースでウォーキングを行います。リズム感を持ってウォーキングするのです。ちなみに、アプリの計算では、3時間連続ウォーキングで、「1,235kcal」を消費したことになっていました。歩数も、ウォーキングだけで「27,000歩」程になっていました。

■帰宅すると、汗をかいているせいですが、体重は74kgから73kgへと1kg落ちていました。途中、ペットボトルを2本飲みましたが、それでも体重は減っていました。7月から本格的にウォーキングを始めた時は75kg。ウォーキングのおかけで74kgになったのですが、今回は73kgです。やっとウォーキングの効果を実感することができました。ところで、この日、琵琶湖大橋を渡ったところの横断歩道で、車にクラクションを鳴らされました。なんで鳴らされたのかよくわからなかったのですが、その後、スマホに電話がかかってきました。社会学部の同僚の築地 達郎先生だった。運転されている時に、ウォーキングをしている私を見かけてクラクションで挨拶をしてくださったのです。