中島省三 写真展

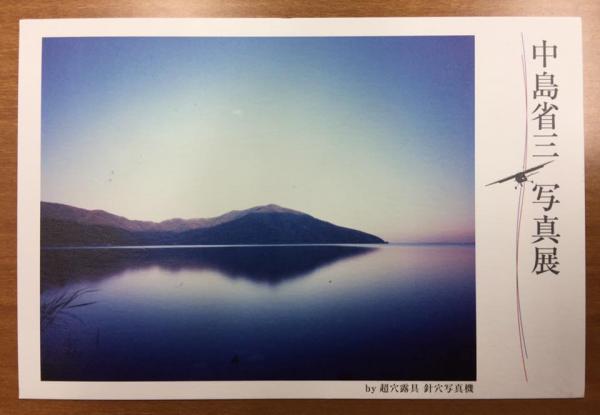

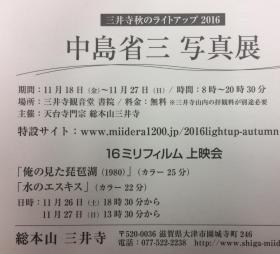

■中島省三さんは、大津市在住の映像作家です。大津の街中を歩いていると、よくスポーティーな自転車に乗った中島さんと出会います。お会いすれば、そこでしばらく立ち話しをさせていただきます。1940年のお生まれですから、現在76歳。大変お元気です。先日は、ご自身の写真展を、あの三井寺で開催するというお話しを聞かせていただきました。「三井寺秋のライトアップ2016」というイベントとの関連で開催されるようです。昨日のことですが、中島さんから「中島省三 写真展」の案内のハガキが届きました。軽飛行機のイラストもはいっています。そうなんです。中島さんは、飛行機から琵琶湖の映像をたくさん撮ってこられました。写真展は、11月18日(金)から27日(日)まで、三井寺観音堂書院で開催されますが、26日と27日には、飛行機から撮影した「16ミリフィルム上映会」が特別に開催されます。中島省三さんの「俺の見た琵琶湖(1980)」と「水のエスキス」という作品が上映されます。

■中島省三さんは、大津市在住の映像作家です。大津の街中を歩いていると、よくスポーティーな自転車に乗った中島さんと出会います。お会いすれば、そこでしばらく立ち話しをさせていただきます。1940年のお生まれですから、現在76歳。大変お元気です。先日は、ご自身の写真展を、あの三井寺で開催するというお話しを聞かせていただきました。「三井寺秋のライトアップ2016」というイベントとの関連で開催されるようです。昨日のことですが、中島さんから「中島省三 写真展」の案内のハガキが届きました。軽飛行機のイラストもはいっています。そうなんです。中島さんは、飛行機から琵琶湖の映像をたくさん撮ってこられました。写真展は、11月18日(金)から27日(日)まで、三井寺観音堂書院で開催されますが、26日と27日には、飛行機から撮影した「16ミリフィルム上映会」が特別に開催されます。中島省三さんの「俺の見た琵琶湖(1980)」と「水のエスキス」という作品が上映されます。

■中島省三さんとの出会いは、かなり以前のことになります。私が、滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務している時代ですから、今からもう20年以上前になりますね。博物館の開設にあたっては、中島さんにもいろいろお世話になりました。それ以来、いつも親しく接していただいています。ありがたいことです。以下は、中島省三さんの公式サイト「中島省三フォトギャラリー」から引用したものです。「ウェブサイト開設にあたって」書かれた文章です。ここには、中島さんの映像作家としての、琵琶湖に対する深い思いが表現されているように思います。

1966年6月30日私は飛行機の練習を始めるため大津市にある際川の小さな飛行場から教官同乗で飛び立った。機はみるまに高度2000フイート、眼下に広がる琵琶湖は青く美しい水と光を受け緑色に輝く葭原が湖の湖岸を形成していた。私が琵琶湖を初めて空から見た日でした。それから12年後1988年5月27日八尾空港より淡水赤潮を取材するため琵琶湖へ向かった。大津上空撮影のため高度を下げると突然異臭が機内に魚の腐ったような臭いが立ち込める。湖面は醤油色染まっている衝撃が私の体に走った。あの美しい水は何処へ、たった10年あまりの事でそのころから私は琵琶湖の変化に興味を持ち始めた、そして滋賀の自然と琵琶湖守る会の人たちと出会い琵琶湖総合開発が始まると湖の自然環境の破壊が進み大変な事になるのではといつも会合で話題になっていた。

1979年に入ると開発工事が湖のいたるところで始まった。私の自主製作の映画を撮り始めるきっかけにもなったのが琵琶湖総合開発であった。愛機アリフレックスに16ミリフイルムを詰め湖の風景や開発による湖岸の破壊状況を記録し始めた。湖の様子は分きざみで変化してゆく様子を追われるように撮影をしたそして1年、1980年映画俺の見たびわ湖が完成、朝日新聞で紹介され話題にもなり貸し出しも40件ほどあった。以後私は毎年工事による湖の環境破壊をもの言わぬ湖の代弁者として記録美しい波や消え行く湖岸、そしてアオコや赤潮を琵琶湖からのメッセージとした映画やビデオをいままで20本製作してきました。1991年俺の見た琵琶湖1991を完成させたころには琵琶湖の美しい葭原は開発工事により消滅したりダメージをうけていた。滋賀県は1992年ヨシ群落保全条例をつくった。ヨシ群落を破壊したのは琵琶湖総合開発である事は言うまでもない。

今琵琶湖総合開発の功罪を議論する兆しが聞かれるが、今こそ開発を見なおして湖を主に自然環境の事を考え早く美しいヨシ群落のある湖に再生してほしいものだ。1980年頃ドキュメンタリーの映画でインタビュした時の近江舞子(雄松ヶ崎)に住む老漁師の話がいまも私の脳裏に浮かび上がる。もうこれ以上琵琶湖をオモチヤにしたらあかんと言う言葉が印象のこっている。浜大津から膳所への湖岸は人工的美しく近代的な建物が立ち並ぶがヨシは1本としてない、また空から見る風景では烏丸半島と由美が浜の人工の白浜が薄汚れた湖面と対照的に白く美しく輝いている。これからも私は負の記録者としてしずかに琵琶湖の行く末をながめてゆこう。

映像作家 中島省三 2000/7/20

高橋卓志先生のコラム

■高橋卓志先生は、長野県松本市の郊外にある神宮寺の住職をされています。人の死生に関わる様々な社会的活動に取り組まれてきました。先生が執筆された岩波新書『寺よ、変われ!』は、次のように紹介されています。「日本の寺は、いまや死にかけている。形骸化した葬儀・法事のあり方を改めるだけでなく、さまざまな『苦』を抱えて生きる人々を支える拠点となるべきではないか。『いのち』と向き合って幅広い社会活動や文化行事を重ね、地域の高齢者福祉の場づくりにも努めてきた僧侶が、その実践を語り、コンビニの倍、八万余もある寺の変革を訴える」。高橋先生は、龍谷大学の客員教授もされており、本学の大学院・実践真宗学科でも講義をされています。以下は、高橋先生の講演録です。「お寺の力が地域社会を変える ―生と死に向き合うコミュニティ・ケア―」。この講演録からも、高橋先生のお考えがよく理解できるのではないかと思います。

■高橋卓志先生は、長野県松本市の郊外にある神宮寺の住職をされています。人の死生に関わる様々な社会的活動に取り組まれてきました。先生が執筆された岩波新書『寺よ、変われ!』は、次のように紹介されています。「日本の寺は、いまや死にかけている。形骸化した葬儀・法事のあり方を改めるだけでなく、さまざまな『苦』を抱えて生きる人々を支える拠点となるべきではないか。『いのち』と向き合って幅広い社会活動や文化行事を重ね、地域の高齢者福祉の場づくりにも努めてきた僧侶が、その実践を語り、コンビニの倍、八万余もある寺の変革を訴える」。高橋先生は、龍谷大学の客員教授もされており、本学の大学院・実践真宗学科でも講義をされています。以下は、高橋先生の講演録です。「お寺の力が地域社会を変える ―生と死に向き合うコミュニティ・ケア―」。この講演録からも、高橋先生のお考えがよく理解できるのではないかと思います。

■ところで、今朝、facebookをみると、「昨年の今日、あなたはこんな記事を投稿されていますよ」との通知がありました。これは、facebookがユーザーに提供しているサービスの一つです。昨年の今日、私は、高橋先生の投稿をシェアさせていただいていました。高橋先生は、ご自身が新聞に連載されているコラム「四苦抜苦」をfacebookに投稿されており、私は、それを毎回楽しみに拝読しています。昨年の今日、facebookに投稿されたコラムは「ボゥズがシタイを運んでる〜」です。このコラムの最後には、以下のように書かれています。すごく大切なことを書かれていると思いました。

しかしぼくは遺族と一緒に遺体を運ぶことを重要な仕事と捉えている。なぜなら生きるための戦いを終息させた直後の身体の重みや生暖かさに、そのひとの生命の名残が強く感じられるからだ。遺族の悲しみはそれらの名残に触れることで増していく。だが遺族が死へのプロセスと現実の死を肌で感じ、死に向き合い始めるのがこの段階なのである。その大切な「時」の共有をぼくは坊さんとして手放したくない。納得の葬儀はボゥズのぼくがシタイを運ぶことから始まると思うからだ。

■私たちの社会には、人が此岸から彼岸へ移っていく「人の一生で一番重要な瞬間」を「トータルに支える仕組み」がありません。現実には、さまざまな専門家が、お金と引き換えに様々なサービスを提供していますが、「トータル」には支えていません。そのような専門家とは、医療関係者、福祉関係者、宗教者、葬儀産業の関係者…といった人たちのことですが、それぞれに分業化し、機能分化し、「業界」が独自の論理や制度で動くようになっています。「人の一生で一番重要な瞬間」が、専門化されたシステムによって分断されている…私にはそのように思えてなりません。人の死とは、死んでいく人と、その人が死んだ後に遺族と呼ばれる人たち、すなわち死に行く人と親密圏の内にある人たちとの関係が、変容していくことでもあります。そのような関係の変容は点としての時間ではなく、幅を持った時間として経験されます。本来であれば、介護、看病、看取り、葬儀…そういった段階が、シームレスに繋がっている必要があると思うのです。

南部鉄瓶

■左は南部鉄瓶です。南部鉄瓶とは、南部という名称からもわかるように、岩手県で生産される鋳物=南部鉄器の鉄瓶のことです。盛岡の鋳物は、江戸時代の初期に盛岡藩主が盛岡城を築城した頃からの歴史を持っていると聞いています。写真の南部鉄瓶は、今から13年前、岩手県立大学から龍谷大学に異動するときに、所属していた地域政策講座の先生方から送別の記念品として頂いたもの。大切にしています。少し赤みがかっています。だからでしょうか、紅葉の模様が入っています。まさに秋に相応しい鉄瓶ですね。

■今日は一日忙しくなりそうだったので、朝の時間だけでもこうやって南部鉄瓶でお茶をいただき、気持ちを穏やかにしようと思いました。この南部鉄瓶に入れたお茶は、滋賀県甲賀市の朝宮茶です。朝宮とは滋賀県の信楽にあり、この朝宮で生産されているお茶は五大銘茶の一つとして知られています。805年に天台宗の開祖である最澄が、中国から持って帰ったお茶の種を植えたのが始まりなのだとか。ちなみに、静岡のお茶は、臨済宗の開祖である栄西が宋から持ち帰ったお茶の種がルーツなので、両者を厳密に調べてみるとなにか差異があるのかもしれませんね。今日頂いた朝宮茶は煎茶でした。説明書には、渋みを減らして旨み成分を引き出すためには70℃のお湯がちょうど良いと書いてあります。そんなことは常識の範囲のことなのかもしれませんが、沸騰したお湯を入れそうになったのをストップして、少し冷ましてから南部鉄瓶に注ぎました。なるほど、私の入れ方でも旨味を感じました。朝宮茶は自宅にあった湯のみでいただきました。この湯のみも頂きものなのですが、どうも萩焼らしいです…自信がありませんけど。お茶のこと、勉強します。

■さて、そうしているうちに出かけなければならなくなりました。老母が兵庫県の施設から滋賀県の老人ホームに引越しをするため、今日は、まずは荷物から老人ホームに搬入することになったのです。本人は、次の週末に車で移動してもらうことにします。これまで8年間、兵庫県の母の家や入所した施設に毎週通ってきましたが、これからは少し私の身体も楽になりそうです。

「びわ100」の打ち上げ

■昨日は、研究部での相談、学部と大学院のゼミ生の卒論や修士論文の指導を済ませた後、夕方から、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。昨晩は、滋賀県庁の「世界農業遺産」申請チーム&第3回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」参加者による、「100km完歩」の打ち上げが「利やん」で開催されました。

■これまでも、いくつかのエントリーで書いてきましたが、龍谷大学の保健管理センターが夏の3ヶ月(7月〜9月)に開催している「ウォーキングキャンペーン」=「びわ100」に参加したことが、全ての始まりです。キャンペーンに参加してウォーキングを始めた時に、ゼミの卒業生が就職した企業の皆さんが、社長さんを筆頭に会社ぐるみで「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してチームワークを高めておられることを知りました。その時、ふと「これはアドバイザーとして参加している滋賀県庁の『世界農業遺産プロジェクトチーム』の関係者で『びわ100』に参加してみてはどうだろうか」と思ったのでした。プロジェクトチームの事務局をされている方達に、私の思いつきを伝えたところ、しばらくすると、農政水産部長さんを筆頭に20名ほどの人たちが集まっていました。びっくりしました。そして、その後の練習会等も含めて、滋賀県庁職員の皆さんの、団結力のすごさを改めて実感しました‼︎ 滋賀県庁の職員の皆さん、ありがとうございました。

■昨日は、打ち上げの冒頭、2日間に渡る大会の様子をスライドショーにして鑑賞しました。皆さんが撮られた写真のデータを集めてもらい、私がMacで作ったものです。それぞれの写真ごとに、いろいろ思い出が詰まっています、スライドショーの途中で何度も爆笑が弾け、歓声が上がりました。100kmを歩くために、その練習の時から含めて、苦楽を共にしてきたこともあるせいでしょうか、大変盛り上がりあっという間に3時間が過ぎてしまいました。この団結力で、さらに「世界農業遺産」申請に向けて飛躍していただきたいと思います。私もできる限りアドバイザーとして応援させていただきます。

バッグパッキング

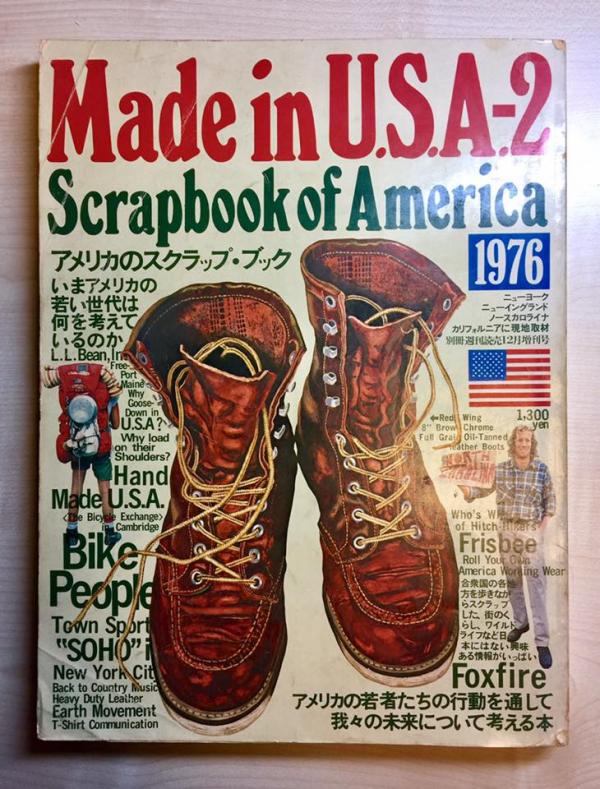

■トップの写真、『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』は、昭和50年・1975年に出版されたものです。自宅の書架に保存してあります。処分せずに、大切に…ということはないのですが、一応保存してあります。この雑誌というかムック本が出版された頃、もう36年前のことになりますが、アメリカの文化が日本の若者たちを魅了していました。私よりも4つほど歳上の方達(1970年代前半に大学におられた方達)までは、ベトナム戦争、安保や学園闘争、そういった当時の政治的な雰囲気をまだご存知だったでしょうから、そのような政治的な雰囲気を背景に、アメリカの文化、特に西海岸から発信される情報に夢中になっておられたのではないかと思います。ただし、私たちが学生の頃は、すでにそのような政治的な雰囲気は大学のキャンパスから消え去っていました。学生たちは、スキーやテニスサークルに夢中でした。したがって、私たちの年代の場合は、単なる流行としてアメリカの文化に夢中になりました。大学にいた時期が数年違うだけで、このような差異が生まれるわけですが、そのような差異はともかく、アメリカの文化が当時の若者の憧れの的だったのです。その辺りが、今の大学生の皆さんとはかなり違うところかと思います。バックパッキングも、そのような時代が生み出したひとつのムープメントなのです。以下は、こちらの記事からの引用です。

■トップの写真、『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』は、昭和50年・1975年に出版されたものです。自宅の書架に保存してあります。処分せずに、大切に…ということはないのですが、一応保存してあります。この雑誌というかムック本が出版された頃、もう36年前のことになりますが、アメリカの文化が日本の若者たちを魅了していました。私よりも4つほど歳上の方達(1970年代前半に大学におられた方達)までは、ベトナム戦争、安保や学園闘争、そういった当時の政治的な雰囲気をまだご存知だったでしょうから、そのような政治的な雰囲気を背景に、アメリカの文化、特に西海岸から発信される情報に夢中になっておられたのではないかと思います。ただし、私たちが学生の頃は、すでにそのような政治的な雰囲気は大学のキャンパスから消え去っていました。学生たちは、スキーやテニスサークルに夢中でした。したがって、私たちの年代の場合は、単なる流行としてアメリカの文化に夢中になりました。大学にいた時期が数年違うだけで、このような差異が生まれるわけですが、そのような差異はともかく、アメリカの文化が当時の若者の憧れの的だったのです。その辺りが、今の大学生の皆さんとはかなり違うところかと思います。バックパッキングも、そのような時代が生み出したひとつのムープメントなのです。以下は、こちらの記事からの引用です。

バックパッキング・ムーブメント

バックパッキングは1960年代のアメリカで生まれました。ベトナム戦争がもたらした社会に対する不安や疑問から起こった反戦運動は、各地の大学生を中心としたヒッピー・ムーブメントとなり、やがてその運動は「ホール・アース(Whole Earth)」というスローガンを掲げ、人間だけでなく水や森や空気も含めて「世界は一つ」であるという自然回帰の思想へと発展していきました。

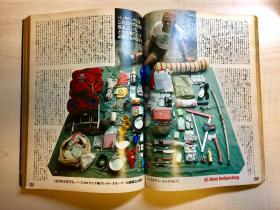

若者達は大きめのフレームザックに数日間の山での生活に必要な道具を詰め込み、一人、または気の合った仲間と共に原生自然:ウィルダネス(Wilderness)を目指しました。彼らはヘンリー・デビッド・ソローの『森の生活』(1854年初版)や、自然保護の父と呼ばれるジョン・ミューアの書籍を愛読し、そこに書かれている自然回帰のメッセージに従いながら、自然を散策する旅人となったのです。

今では環境問題や自然保護という言葉は珍しくもなく、むしろその思想の多くは現代の私達の生活の一部になっていると言えますが、これらの思想が社会へと浸透した大きなきっかけが、このバックパッキング・ムーブメントにありました。

■『Made in U.S.A.-2 Scrapbook ofAmerica』が出版された頃、私は高校生で、アウトドア、特にバックパッキングにとても憧れていました。この雑誌のバックパッキング関連のところを何度も読み、写真を眺めて、大学生になったら自分もやってみようと思っていました。「東海道自然歩道を踏破するぞ!!」と決意し、密かに地形図なども手に入れていました。ところが、子どもの頃からヴァイオリンを弾いていたこともあり、大学に入学するとオーケストラに入部、楽器三昧の大学生活を送ることになってしまったのです。いいかげんなものですね。コリン・フレッチャーの『遊歩大全』なんかも読んでいましたが、アウトドアの世界に戻ることはありませんでした。当時は、アウトドアという言葉もまだ定着していなかったように思います。そのような時代です。

■先日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」に参加しました。100kmを歩いてみて、改めて「歩く」ということが気になって来ました。「世界農業遺産」申請を県民の皆さんにアピールするための手段として、この大会に参加し100kmを歩いたわけですが、歩くことをもう少し積極的にやってみたいと思い始めました。健康のためのウォーキング…とはまた別の思いですね。「歩く」という行為…というかこの動作は、生き物としての人間の一番基本の部分にある大切なことなのではないのか…そのように思うからです(私の頭に中には、「グレートジャーニー」で有名な探検家の関野吉晴さんの腰とが頭に浮かんで来ます)。ならば、歩いて琵琶湖を一周する歩く「びわいち」を、バックパッキングでやってみようか…なんてことが頭に浮かんで来ます。これならば私にもできそうな気がします。そのあとは、さて、どこを歩こうか…。琵琶湖の源流から、淀川の河口まで、流域の地域をたずねながら、少しずつ歩いてみたい…なんてことも思っています。こちらは、研究のことも少し関係しているかもしれません。

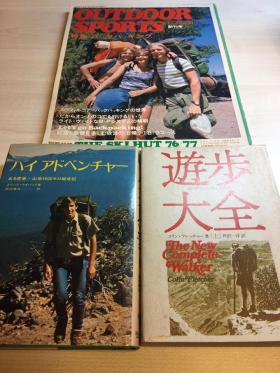

■若い頃、バックパキングに憧れたことから、蔵書の中には、こんなものもあります。エリック・ライバックの『ハイ アドベンチャー』(1972年)は、18歳で、アメリカのカナダ国境からメキシコ国境まで、パシフィック・クレスト・トレイル4000kmを踏破した時の縦走記です。若い頃の私は、この『ハイ アドベンチャー』を繰り返し読みました。次は、コリン・フレッチャーの『遊歩大全』(1978年)。これは、当時のバックパッカーにとって「バイブル」のような存在の本でした。内容的に現代の状況に合わない部分も多々ありますが、今でも読む価値があると思います。最後は、「別冊山渓」は、なんと創刊号(1976年)です。特集は「バックパキング」。時代を感じさせます。

ウォーキングの効果

■10日ほど前に定期健康診断がありました。1年間で体重は76.9kg から72.1kgに、腹囲は87.7cm から81.8cmに減りました。食事の量を多少気にしてにきましたが、やはり7月から取り組んだウォーキングの成果がしっかり出ているように思います。昨年よりも体重が5kg近く落ち、腹囲も6cm程縮まりました。血圧もまずまず。正常値の範囲内。こうやって努力が「見える化」すると嬉しくなりますね。ただし龍谷大学の「ウォーキングキャンペーン」は終了してしまったので、自分の意思でウォーキングの習慣を継続していく必要があります。

■ところで、右足の親指の爪が抜けました。先日の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」で、右足の親指が内出血して黒くなっていました。その血が抜けると爪の下が空洞になり、爪自体もグラグラ状態になってしまいました。せんじつ、その爪が抜けました…というか、いじっていると抜けてしまったというのが正しいのかな。抜けた後、親指には新しい爪ができかけているような…そんな感じです。今の所、特に歩くことに支障はありません。やはり100kmを歩くと、いろいろありますね。それから足裏の肉刺も完全に治りました。これで万全です。

■ということで、そろそろまた練習を始めないといけません。こんどはランニングです。夏のウォーキングの練習の際も、ジョギングを取り入れていたのですが、これからは心肺の機能を高めていかないといけないと思っています。目標は、2月末の「びわ湖レイクサイドマラソン」の15kmです。自己記録を越えるためには、5:15/kmのペースで走り続ける必要があります。厳しいですね〜。まあ、できるだけ頑張ってみます。1年で5kgの減量に成功したわけですが、この体重は、13年前に龍谷大学で働き始めた時の体重です。走るためには体重は軽い方が良いわけで、良い方向に向かっているということになります。ただ、走るためには、さらにあと3kgは減ってほしいなと思っています。

■最近、周りの人の目にも痩せたことがよくわかるようです。ちなみに、ウォーキングで痩せたのであって、病気で痩せたわけではありませんのでね。写真は、4年前の春の写真と先日の写真を比較したものです。確実にというか、ドーンと歳をとり、白髪が増え、髪の量は減り、そして体重も減りました。こんなに膨らんでいたんですね〜。この4年前の夏から、つまり右の写真の3ヶ月後から走ることを初めて、フルマラソンに挑戦しました。走ったり、故障して走ることをやめてしまったり…の連続ですけどね。そして現在に至っています。まだ、身体を動かすことが、生活の中に定着しているとは言えないと思います。

総合地球環境学研究所での全体会議

■先日の土日は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で会議でした。コアメンバーとして参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の全体会議です。全体会議は、年1回開催されます。大きなプロジェクトですので、ふだん出会うことのないプロジェクト内の異なるワーキンググループのメンバーが、この場で全体の研究スキームを再確認し、それぞれのワーキンググループの報告を行うと同時に議論を行います。様々情報や考え方を共有し、プロジェクト全体の進捗状況を確認します。

■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトは、私たちの研究プロジェクトも含めて、その多くがいわゆる「文理融合」の研究であり、同時に、「超学際」的な研究です。「文理融合」とはいっても、しばしば見かけるような、いろんなディシプリンの小さな研究成果を集めて、それらを「パチンとホッチキスで閉じた」ようなものではありません(キーワードでゆるく纏めただけのプロジェクト・・・)。私たちは実質的にディシプリンの境界をこえて研究スキームを共有し、研究者の緊密な連携・協働によりプロジェクトを進めています。また、持続可能な社会へ向けた転換のために、地域社会の行政・市民/住民団体、地域住民・・・様々なステークホルダーと「超学際」的に連携・協働を進めています。

■しかし、このような「文理融合」・「超学際」的研究を進めながらいつも感じることは、「初めに『文理融合』・『超学際』的研究ありき」で研究プロジェクトがスタートしてしまうことの弊害です。現場の課題が明確であり、その課題の必要性から「文理融合」・「超学際」的研究を進めていくようになればよいのですが、必ずしもきちんとそうはなっていません。細かくみていくと、時に、手段が目的化していくような側面が否めません。もうひとつの問題は、プロジェクトの評価に関するものです。プロジェクトは、評価委員会により行われます。総合地球環境学研究所のプロジェクトは、「インキューベーション研究(IS)」、「予備研究(PS)」、「プレリサーチ(PR)」、そして「フルリサーチ(FR)」と、段階的に進みます。段階的に次のステップに進むさいには厳しい評価を受けなければなりません。私たちは幸いなことに「フルリサーチ」まで進むことができましたが、途中でプロジェクトが取りやめになるばあいもあります。そうすると、とりあえず評価を突破することが目的化してしまう傾向も生まれてしまうように思います。現在、総合地球環境研究所では、プロジェクトの評価や推進のあり方を再検討されています。個人的には、良い方向に向かっているように思っています。

■さて、2015年度から2年間、大学の研究部長の職に就いたことから、このプロジェクトに関連する調査に赴くことがなかなかできませんでした。2011年から2014年まで大学院の社会学研究科長を務め、それが終わったらプロジェクトに本腰を入れようと思っていただけに、この2年間はかなりつらいものがありました。まあ、大学の仕事が優先ですので、仕方のないことではありますが・・・。しかし来年度1年間は、学内行政や授業が免除され、研究に専念できることになりそうです。「文理融合」・「超学際」的研究は、かなり精神力と体力がいります。このタイプの研究は、今回が人生で最後になりそうです。しっかり本腰を入れてこのプロジェクトに取り組みたいと思います。

「華厳の世界―『華厳経』と南方マンダラ―」

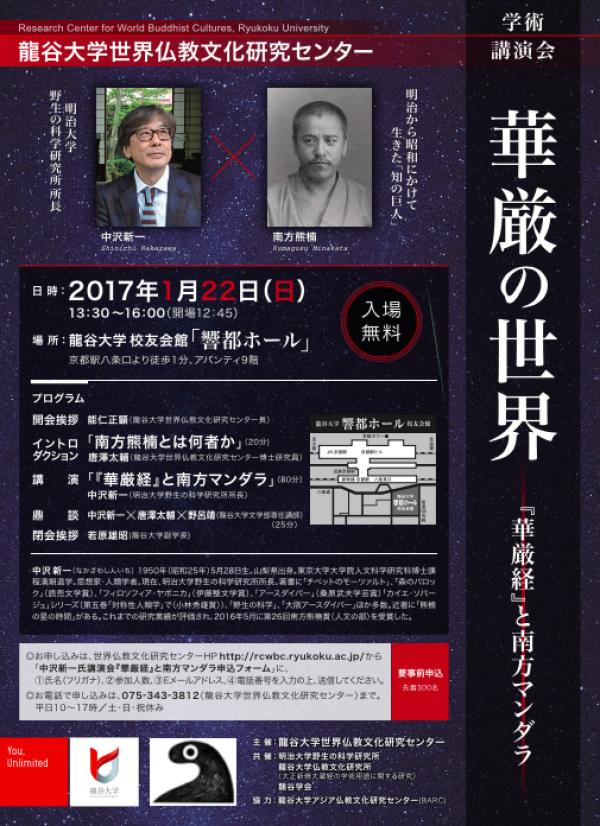

■とても著名な方ですから、学生の皆さんでもご存知かもしれませんが、明治大学の「明治大学野生の科学研究所」の所長である中沢新一さんをお招きして、龍谷大学の世界仏教文化研究センターの講演会が開催されます。「華厳の世界―『華厳経』と南方マンダラ―」(2017年1月22日(日)13:30~16:00)です。詳細はこちらをPDFファイルをお読みください。すでにたくさんの申し込みがあるそうです。お早めにお申し込みください。

■今回の講演会のテーマは、「『華厳経』と南方マンダラ」です。華厳教のなかにある「相即相入」という考え方、すなわち「一切が対立せずに融け合い(相即)、影響し合って(相入)いる関係」で世界は成り立っているという教義の考え方を使って、南方熊楠は世界を理解しようとしました。そのことを、講演者の中沢新一さんが、『週刊現代』のインタビューのなかで説明されています。そのインタビューを、中沢さんが所長をされている「明治大学野生の科学研究所」の公式サイトで読むことができます。

【追記】■追加の情報ですが、以下の中沢さんの記事も参考になろうかと思います。

アップルパイ

■朝一で銀行に行きました。車の修理代と、名刺の代金を業者に振り込みをした。その後、深草キャンパスで会議だったのですが、少しだけ京都駅前のカフェで休憩しました。今日も1日会議が続くので、少しだけぼーっとさせてもらったというわけです。秋らしく、アップルパイを注文しました。私は、アップルパイが好物なのです。タルトタタンなども、大好きです。アップルパイにふさわしい飲み物は、個人的には紅茶だと思うのですが、間違ってというか、カフェということでいつものように、ついコーヒーを頼んでしまいました。

■空いている席にすわると、90歳のかくしゃくとされた女性と40歳過ぎの男性が、すぐそばの、たまたま隣り合わせになった席でおしゃべりを楽しまれていました。大正生まれの女性ですが、じつにしっかりお話しになります。芸術、特にクラシック音楽がお好きなようです。現在でも、語学の学習や、さまざまなイベントにも参加されています。いろんなことに好奇心をもって日々を楽しんでおられる様子が伝わってきました。40歳過ぎの男性も、自分の倍以上年上の女性との会話を楽しまれているというか、興味深くお聞きになっていました。私はといえば、そのおしゃべりをなんとなく聞いてハッピーな気持ちになりながら、アップルパイとコーヒーを楽しませていただきました。