『異界を旅する能 ワキという存在』(安田登)

■龍谷大学の入澤学長がtwitterで、以下のようなツイートをされていました。

■龍谷大学の入澤学長がtwitterで、以下のようなツイートをされていました。

誤解されている世阿弥の「初心忘るべからず」。「初めの気持ちを忘れるな」という意味ではありません。真の意味は「折あるごとに古い自己を裁ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない。そのことを忘れるな」。この「初心」の精神が「能」を存続させた。必読、安田登『能』(新潮新書)

古い自己イメージをバッサリ裁ち切り、次なるステージに上り、そして新しい身の丈に合った自分に立ち返るー世阿弥はこれを「時々の初心」とも呼びました。世阿弥の云う「初心」に学生諸君は学ぶべし。必読、安田登『能』(新潮新書)

■学生の皆さんに宛てたツイートかと思いますが、年寄りの私も反応しました。この安田さんという方の本を読んでみたいと思いました。ということで、安田さんの『能』ともう一冊、『異界を旅する能 ワキという存在』という本を入手しました。偶然ですが、入澤学長が勧められた方ではなく、関連して自分で見つけた後者の方から読み始めました。たまたま。偶然です。読んで始めてみると、大変面白いのです。

■『異界を旅する能 ワキという存在』を面白いと思ったからといって、私が何か能に関して見識を持っている訳ではありません。能のことなど何も知らないに等しいのです。序章で、筆者はこのように解説しておられます。能にはシテとワキという役がある。これは、私でも知っています。しかし、この両者の役割や両者の間のコミュニケーションに関する説明を読んでいると、なんだかワキは精神分析や臨床心理の専門家の様だと直感的に思えたのでした。読み進めていくと、筆者もその話しをされていました。やっぱりそうなんだ。ワキの役割は、シテの『残恨の思ひ』=トラウマを意識化させ、シテの思いを無意識の暗闇から意識の明るみに引き出すことにあるのです。シテの中にあるぐちゃぐちゃの「思ひ」を、ワキは整理して再統合する。ワキの役割は、シテの姿を観客に「分からせる」ことと、もうひとつは、シテの「残恨の思ひ」を分節して、思ひを晴らす=祓う手助けをすることにあるのです。ワキは「分ける」なのです。このワキの役割、すごく気になります。仕事上のヒントになるように思いました。

水草のこと、世界農業遺産のこと

■今日は、午前中、大津市の皇子山にある大津市公園緑地協会と、堅田の真野浜の「きよみ荘」を訪問しました。両方とも、琵琶湖・南湖の「水草問題」関連での訪問です。民間の力を主体に琵琶湖・南湖の水草問題を解決するための取り組み、少しずつでしかありませんが前進しています。写真は、その真野浜から撮ったものです。普段は対岸や比良山系が美しく見えるわけですが、今日のように湖と空の境目がわからない様な、こういう「水墨画」ような風景も素敵だなと思います。

■午後からは滋賀県庁に移動しました。滋賀県は、現在、世界農業遺産に向けて申請準備を進めています。私は、その申請準備のアドバイザーを務めています。今日は、その申請書の作成をアドバイザーとしてサポートさせていただきました。午後は県庁にこもって仕事をしました。職員の方達とじっくりディスカッションもできました。職員の皆さんは、様々な分野の専門家から、申請に必要な情報や視点に関していろいろヒアリングをされています。そのような、ヒアリングから得られた情報についても考慮しながら、ディスカッションの中で浮かび上がってきた難しい課題を、なんとか乗り越える道筋が見えてきました。安心しました。集中し過ぎて首や背中が凝ってしまいました。結局、今日は「水草問題」と「世界農業遺産」で1日を終えることになりました。両方とも、琵琶湖に関わる事柄です。人生の最後のコーナーで、なかなか愉快です。400mトラックでいえば、300m超えたあたりです。あとは残りは、直線100m。頑張ります。

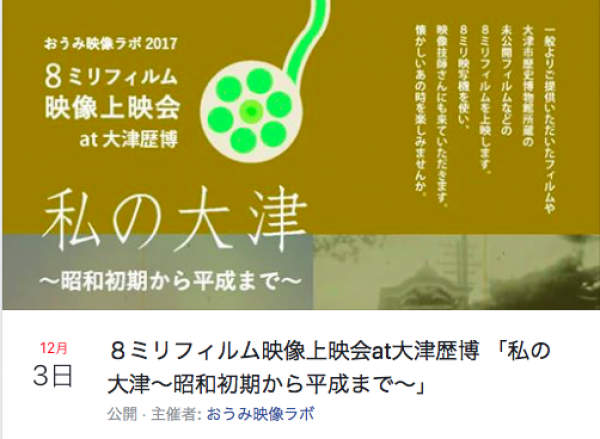

8ミリフィルム映像上映会at大津歴博 「私の大津~昭和初期から平成まで~」

■今は誰でも簡単にスマートフォンを使って動画を撮ることができます。また、その場でYouTubeやSNSにその動画をアップすることができます。学生の皆さんには当たり前のことでしょうが、私が子どもの頃はそうではありませんでした。動画はフィルムで撮影しなくてはいけませんでした。富士フィルムが、1965年に「フジカシングル-8」という、誰でも簡単に動画を撮影できる一般家庭向けの小型の撮影カメラを販売し始めました。私の家では、とてもそんなものを買う経済的余裕はありませんでしたが、爆発的な人気を博しました。フィルムの扱いも、フィルムがあらかじめセットされたマガジンと呼ばれる部品を、撮影機本体にポンと入れるだけでした。とても簡単でした。以下は、そのテレビCMです。この CMに登場されている女優さんは扇千景さんです。後には、国会議員にもなり、大臣や長官、最後は参議院議長になった方です。といてっも、若い学生のみなさんはわかりませんね。すみません。

■というわけで…というわけではありませんが、次の日曜日に、大津市歴史博物館で、以下のようなイベントが開催されます。大津市在住の個人の方が撮影された8ミリフィルムや16ミリフィルムなど、貴重なプライベート映像を大津市歴史博物館では貴重な歴史資料として保管されています。今回のイベントは、その歴史資料を鑑賞して、みんなで語り合おうという企画です。

おうみ映像ラボは、滋賀県内の伝統行事や生活記録が収められた「記録映像」を発掘・上映し、古来より引き継がれてきた滋賀の「くらし・わざ・ちえ」について考える場を創出する活動をぼちぼちしています。

「情報収集・情報発信」「見聞会」「遠足」「上映会」等活動の中で、地域の人・技・文化・景観をアーカイブ化して、滋賀の恵みを再認識し、次世代に繋いでいこうと考えています。

***

今年度は、大津市博物館様との共催で、博物館が保有される滋賀県内で撮影された昭和初期から平成までのフィルム映像を上映します。

8ミリフィルムが撮られた高度経済成長期の暮らしの変革期に滋賀の家族の暮らしはどのようなものだったでしょうか?

大津市在住の個人の方が撮影された8ミリフィルムや16ミリフィルムなど、貴重なプライベート映像を中心に、そのご家族・関係者をゲストに迎え、参加者のみなさまとワイワイ鑑賞したいと思っています。この日はなんと、5時間連続耐久上映です。

ぜひふらっとお越しください。2017年12月3日(日) 11:00~16:00

大津市歴史博物館 講座室

=参加無料・申込み不要・当日参加OK=【上映予定作品】

「大津まつり」

16 ミリフィルム 昭和7 年 16 分38 秒

撮影・編集:竹内鸚亮さん

戦前の大津祭の様子を記録したもの。曳山の巡

行や神事行列の往時の姿などとともに、祭礼で

賑わう町の様子や人々の服装など、当時の大津

町の有様も写されており、町の景観を知る上に

おいても貴重な映像。「増田家」

16 ミリフィルム 昭和初期 54 分

撮影・編集 増田さん

増田さんが撮られたプライベートフィルム

日々の旅行の様子を子どもの成長と共に撮影さ

れている。「懐かしの江若鉄道1969」

8 ミリフィルム 昭和44 年 22 分30 秒

廃線間際の江若鉄道の様子を撮影したもの。

運転台からの映像やお別れのセレモニーの様子

などが収録されている「大津まつり」

8 ミリフィルム 昭和50 年代か 33 分31 秒

撮影・編集:竹内鸚亮さん

山建てから本番までの一連の大津祭の様子が丁

寧に撮影されている。

撮影者本人の解説入り。大津市歴史博物館所蔵未公開フィルム など

☆ゲストトーク 13:30~15:00ころ

増田信明さん(フィルム提供関係者)

木津 勝さん(大津市歴史博物館学芸員)

谷本 研さん(成安造形大学助教)

柳 斎生さん(映像作家)主催:おうみ映像ラボ

共催:大津市歴史博物館

協力:株式会社 吉岡映像平成29年度 滋賀県 地域の元気創造・暮らしアート事業

平成29年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

上記の補助を受けて実施しています。

佐川美術館「百花繚乱 浮世絵十人絵師展」

いつもお世話になっている方から、佐川美術館で開催されている「百花繚乱 浮世絵十人絵師展」の観覧券をいただきました。うっかりしていて、今日が最終日でした。昼から時間があったので、車で行って鑑賞してきました。最終日ということもあり、かなりの人出でした。この展覧会の概要は以下の通りです。佐川美術館の公式サイトからの引用です。

日本が世界に誇る芸術作品といえば「浮世絵」。ゴッホやモネといった名立たる画家たちに影響を与え、現代においても国内外で高く評価されている浮世絵は、江戸の生活や流行の風俗をはじめ、人気の役者や名所旧跡を描き多くの人に親しまれています。

本展では、錦絵が誕生した江戸時代中期から爛熟の黄金期を経て、幕末の隆盛期までの全時代に焦点を当て、江戸文化の象徴として時代を牽引してきた人気の浮世絵師十人を紹介します。

錦絵創始期の第一人者で、ロマンチックな女性像で知られた鈴木春信をはじめ、清楚な八頭身美人像を描いた鳥居清長。ベラスケスやレンブラントとともに世界三大肖像画家と讃えられた東洲斎写楽。美人画の神様とまでいわれた喜多川歌麿。赤富士や波富士で新たな風景画を確立した葛飾北斎。情緒的な風景画を描き、ゴッホを魅了した歌川広重。これら六大巨匠に加えて、あらゆるジャンルで人気浮世絵師を輩出した歌川派の総帥で一門の隆盛に生涯をかけた初代・歌川豊国。その門人で役者絵や美人画に長け、三代豊国を襲名した歌川国貞。パワフルな武者絵やユニークな妖怪画で大衆を魅了した歌川国芳。そして、武士でありながら遊女の情念を追及し、妖艶な美人画を描いた溪斎英泉ら、多彩な天才浮世絵師をクローズアップして、浮世絵の真髄と醍醐味に迫ります。

■浮世絵は、サイズが小さいのでそばに寄らなければなりません。すると、後ろに沢山の方達が並ぶことになります。まあ、お互いに仕方のないことですけど。混み合ってはいましたが、今日は有名な浮世絵をいくつも拝見することができました。見応えがありました。満足です。トップの写真は、浮世絵とは何も関係がありません。佐川美術館のある守山市側の湖岸から反対側の大津市を撮ったものです。左側、尖って見える山は比叡山です。このあたりから草津市の北あたりにかけて、比叡山の形は尖って見えるのです。右側の方に高めの山が連なっていますが、これは比良山系です。これで天気が良ければもっと良かったのですが。

ひさしぶりの歯科

■今日は歯科にいってきました。子どもの頃は、虫歯の治療で歯医者さんに度々お世話になりました。しかし、大人になってからは、どういうわけか歯科に行くことがあまりなくなりました。どうしてでしょうか。ブラッシングができるようになったからでしょうか。今日は、本当にひさしぶりに歯科にいってきたことになりました。

■今回受診したのは、昔、奥歯に詰めた金属が取れてしまったからです。この奥歯の治療をしたのは、おそらく30年ほど前ではないでしょうか。この奥歯、その後一度詰めた金属が取れてしまいました。再び、詰めなおしてもらったのですが、なんだか具合が悪く、奥歯の隙間に食べ物がつまるようになりました。困ったことになったのですが、歯科には行かずに、詰まるたびにケアをして過ごしてきました。そのような状態が10年以上続いていました。今回は、歯磨きをしていると、再びその詰めた金属が取れてしまったのです。これは、いけません。きちんと治療しなおしてもらうことになりました。久しぶりに、「キュイーン」「ガリガリ」と削ってもらいました。

■個人的な推測でしかないのですが、しばらく歯科にいっていないので、以前とは治療の方法も進化しているように感じました。びっくりしたのは、レントゲン。レントゲン室があって、おそらくはX線を防ぐためでしょうが、重いベストを着せられました。そして、顎をレントゲンの機械の上に乗せて、きちんと撮影できるようにレントゲンの機械から飛び出た細い棒を前歯で噛んだ上で、歯科医が頭を固定しました。すると、レントゲンの機械は、頭の周りをぐるりと回って歯を撮影するのです。もちろん、昔のようにフィルムではなくてデジタル撮影。撮影された画像は、すぐに歯科医の手元にあるタブレットに写しだ避けます。びっくりです。私が遅れているだけなのかもしれませんが(説明がひどいので、何をいっているのかわからないかもしれませんが、まあ、そんな具合なのです)。これは初めての経験でした。

■もうひとつ。左上の犬歯の裏側に小さな丸い穴があいているので、虫歯かなと思い治療をお願いしました。しかし、これは虫歯ではありませんでした。治療はしなくて良いとのことでした。以前と比較して噛み合わせが深くなったせいで、下の犬歯で、上の犬歯の裏側削ってしまっているのだそうです。年齢のせいだそうです。いやはや…。それ以外は、特に問題もなく、予想したよりも歯は良い状態でした。安心しました。来週は、再び金属を詰めてもらい。それ以降は、歯石を取ってもらうことになります。歯は、大事ですね。歯はきちんと磨いるつもりですが、よりオーラルケアに注意するようにします。歳を取っても、自分の歯で食べ続けられるようでありたいです。

■ネットで調べてみました。ある歯科クリニックのホームページでは、次のように説明していました。

45~55歳ぐらいまでの間に2~3本失って、55歳の時に残っている歯の平均本数は23.6本です。ここから加速度的に歯を失っていきます。その後10年の間に5本程度の歯を失い、65歳で残っている歯は18.3本、70歳では15本程度となってしまいます。そして80歳の時には9本となってしまいます。これは平均的な数字なので、場合によってはもっと歯を失っていることもあります。

■では、今私は何本歯があるのか。数えてみました。上は24本、下は23本。下の方は、生まれつきなのでしょうが永久歯の奥歯が1本生えてきませんでした。ですので、乳歯の臼歯が高校生の頃まで残っていました。しかし、その歯もボロボロになったので、前後の歯を削ってそこにブリッジをかける治療をしてもらいました。40年以上前のことです。当時は、そういう治療だったのでしょう。親知らずの歯の方は、結局、1本しか生えてきませんでしたが、それは抜きました。ということで、一応、それなりに歯は残っているのかなと思います。来年は還暦です。おそらく、今からのオーラルケアが大切なのでしょうね。丁寧なブラッシングや定期的な歯石の除去等を行い、歯周病等のに注意する必要があります。

■「8020運動」という言い方があります。80歳になっても20本歯が残っていれば、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえる」ということのようです。なるほどです。しかし、それだけでなく、歯が20本以上残っている人と比べて、歯がないのに治療をされていない方は、認知症の発症リスク、転倒リスク、要介護認定を受けやすい確率が大きくなるとのことです。歯は、全身の健康とも深く関係しているのですね。

那須ヶ原山と分水嶺

■京都にある、総合地球環境学研究所のプロジェクトで、流域の環境問題について研究しています。変化に富む流域の、物質循環・生物多様性・地域の人びとの活動・人びとの「しあわせ」、この4つの相互連関について研究しているのです。今週の火曜日のことになりますが、プロジェクトの調査地である野洲川、その上流にある那須ヶ原山を登山しました。滋賀県甲賀市甲賀町にある大原財産区の役員の皆さんと一緒に登りました。野洲川の源流でもある那須ヶ原山の映像を撮影することを企画していますが、そのロケハンも兼ねての登山です。

■私たちは流域の環境問題について研究していますが、頭の中だけで流域全体を考えるのではなく、身体感覚を使いながら流域全体を俯瞰することもとても大切だと思います。今回は、大原財産区の役員の皆さんのご案内で、大原財産区のある那須ヶ原山(800m)を登山するとともに、野洲川の支流の杣川の、その杣川のさらに支流の大原川の源流(らしき場所)も確認してきました。

■那須ヶ原山からは、雪で頂上が白くなった比良山系が見えました。その手前には、琵琶湖が見えました。反対側には、伊勢湾が見えました。伊勢湾の向こうにある愛知県の知多半島や渥美半島、そして三重県の志摩半島も見えました。素晴らしい経験ができました。この那須ヶ原山に降った雨は、この山稜で別れて琵琶湖と伊勢湾に流れていきます。上の3枚の写真のうち、1番上のものは、役員の方が、滋賀県側の風景を説明してくださっているところです。2枚目は、その滋賀県側の風景。3枚目は、三重県側の風景です。

■プロジェクトの研究員の皆さんが、那須ヶ原山の山頂でドローンを飛ばして、この分水嶺の動画を撮ろうと頑張りましたが、風が強く、なかなか大変でした。途中にある黒部滝はうまく撮れたようです。さて、登山と書きましたが、通常の登山道とは異なり、山仕事のための道なので、結構歩くのに厳しいものがありました。山歩き、脚を鍛えるのには良いだろうなと思います。特に下りは、脚を鍛えるな〜。ランニングとウォーキングをしていますが、登山もチャレンジしてみようかなとも思います。この日はとても寒い日でした。お付き合いくださった大原財産区の役員の皆様、ありがとうございました。

報告会に向けの準備

■今日は朝一番から総合地球環境学研究所に向かいました。少し寝坊をしたので、いつもは電車・地下鉄・バスで移動するのですが、今日は自家用車です。自宅からだと、いわゆる途中越えと呼ばれるルートで地球研に向かうことになります。慣れない道で、少し遅れての到着になりました。今日の会議の目的は、近々開催される所内の研究経過の報告会に備えて議論をして報告内容をブラッシュアップする殊にあります。月曜日の会議に続いての会議になりました。月曜日の会議のディスカッションでホワイトボードに生み出された「デッサン」(プロジェクトの地球環境問題研究の中への位置付け)を、今日の議論では組み込んで、報告会の予行演習とディスカッションを行いました。前回よりも前進したように思います。

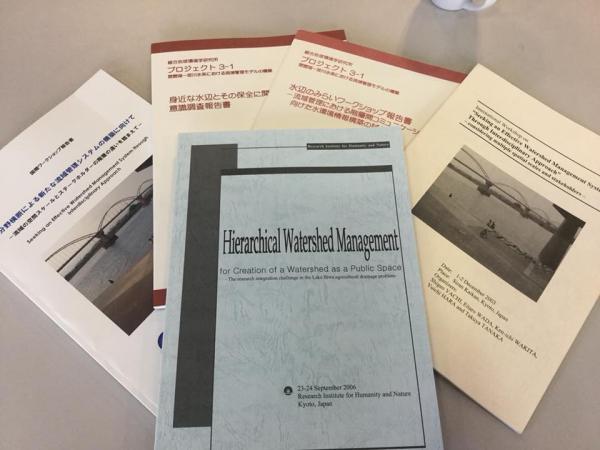

■ふと横を見ると、京大生態研の谷内茂雄さんの手元には、谷内さんと取り組んだ以前のプロジェクト(琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築)の報告書が置いてありました。地球研における超学際研究(TD研究)の蓄積を検討する研究のための資料になるようです。「地理的スケールに応じたCo-designとStakeholder engagementの方法論」。私は存じ上げませんが、大西有子さんという助教の方が取り組む予備研究(fs)のようです。資料は、10年ぐらい前のものです。懐かしいですね。昔の資料、ある意味で「歴史的な資料」になるわけですが、新しいプロジェクトに役立てば何よりだと思っています。

第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界―真の問題解決をめざして―」

■総合地球環境学研究所が、第12回地球研国際シンポジウム「持続可能性におけるスケールと境界―真の問題解決をめざして―」を開催します(2017年12月20日(水)・21日(木)/国立京都国際会館 Room D)。総合地球環境学研究所の私たちのプロジェクトは、このシンポジウムの「Session1 空間を超えた関係性」と深く関わっています。以下は、このシンポジウムの開催趣旨です。

このシンポジウムでは、時間と空間を超えて、ステークホルダーの間における資源、価値やガバナンスにおけるコンフリクトに 焦点を当てた、持続可能な未来への新たなアプローチについて考えます。

現状の、地域におけるコモンズの悲劇に対する理解の背後には、認識され解決されるべき、地域・国・地球規模の間のコンフリ クトやシナジーのような超空間的な課題や、過去・現在・未来を包含する超時間的な課題が存在します。そのなかで、自然・社会・ 制度的な資本・資源の保護、またその開発についての分析が新たな研究の方向性への鍵となります。

ここでは特に、シナリオ開発や統合化指標、社会-環境-経済モデルを利用して、気候変動や土地不足状況下での水関連の課題 を取り上げます。

■現在参加している「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」では、流域の環境問題考えていく上で、「異なる空間スケールに分散するステークホルダー間に発生するディスコミュニケーション」という問題に注目しています。これは、流域だけでなく、地球環境問題を考える上でも、非常に重要なポイントになってきます。この原理的な問題意識については、以前参加していた総合地球環境学研究所のプロジエクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」から継承してきたものです。以前のプロジェクトの成果は『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(京都大学学術出版会)にまとめています。この成果本の中で、流域における空間スケールの違いが生み出す問題を、「階層化された流域管理」という考え方・理論的な枠組みを提案しています。

■今回のシンポジウムの「Session1 空間を超えた関係性」では、ステークホルダーの間における資源、価値やガバナンスにおけるコンフリクトに焦点を当てる予定になっています。私たちは、この空間スケールの問題に先駆的に取り組んできましたが、今回のシンポジウムからも研究プロジェクトを深化させていくためのヒントが得られるのではないかと考えています。同時通訳もあるようです。環境問題に関心をお持ちの皆様、ぜひご参加ください。私も、20日だけですが参加する予定です(21日は、残念ながらすでに予定が入っています)。

豚足

■昨晩は、1人、自宅で夕食を摂ることになりました。こういう時は、普段食べられないものを料理するようにしています(正確には、連れ合いの好みではないので避ける…ということなのですが)。例えば、モツ系だとか、骨つき系だとか、魚のアラ系だとか、そういう食材を使った料理の類です。昨日は、近くのスーパーで豚足を見つけました。もちろん、一応ボイルして半加工してある食材です。これを料理することにした。

■私は神戸出身です。昔はよくJR元町駅の高架下にある台湾料理店「丸玉食堂」で豚足に煮込みを食べていました。当時、つまり私が大学生の頃は、JRではなくてまだ国鉄でした。当時は、「丸玉食堂」は元町に2軒ありました。現在、そのうちの1軒は廃業されています。私がよく行っていたのは、その廃業された方の店でした。「丸玉食堂」では、豚足の煮込みとビールを楽しみました。もちろん、当時はまだ若く、それだけで胃袋が満足するはずもありません。あわせて、台湾風の腸詰や、ローメン(おそらく老麺か)という麺料理を楽しみました。ああ、とっても懐かしいです。当時の神戸の街は、震災前ですから、今では感じられない昔の神戸の雰囲気が濃厚にありました。

■私の場合、豚足というと、この神戸の「丸玉食堂」のことが頭に浮かんでくるのです。台湾料理の店なので、豚足の煮込みも八角などの香辛料も使っていました。もちろん、そのような本格的な台湾料理風の煮込みを作ることは自分にはなかなか難しいことです。ということで昨晩は、圧力釜を使ってそれなりに調理してみました。酒、醤油、砂糖、味醂、ネギの青いところと生姜だけ。和風ですね。時間をかけたので、プルプルの豚足の煮込みができあがりました。豚足はコラーゲンたっぷりです。翌日のお肌もプルプルになるのではないかと思いますが、私の場合は肌よりも、マラソン向けに脚の強化に効いて欲しいなあと思います。まあ、そんな効果は無いと思いますけど。