深草キャンパスの新緑

■今日も、朝から深草キャンパスです。今日の午前中の会議に出席するためです。昨日から、ああだこうだと打ち合わせをして、今日も会議が始まるまで最後の打ち合わせ。今日の会議、会議とはいってもずっと出席しているわけではなくて、私が担当する研究部に関する議題のときだけ部屋に入って報告をする…という感じです。いつもは水曜日に開かれる会議なのですが、明日は、大学の事務部門は休みということで、今回は火曜日になったのでした。

■今日も、朝から深草キャンパスです。今日の午前中の会議に出席するためです。昨日から、ああだこうだと打ち合わせをして、今日も会議が始まるまで最後の打ち合わせ。今日の会議、会議とはいってもずっと出席しているわけではなくて、私が担当する研究部に関する議題のときだけ部屋に入って報告をする…という感じです。いつもは水曜日に開かれる会議なのですが、明日は、大学の事務部門は休みということで、今回は火曜日になったのでした。

■さて、会議ですが、私の報告は、特別な注文もなくわずか5分程で終了しました。まあ、今日の会議はこういう会議なのです。ということで、ベテランの事務職員の方たちに支えていただきながら、なんとか頑張っています。今日は、午前中5分の会議と、そして夕方17時45分から会議、その2つ会議あります。研究室が深草であれば、自分の研究室に行くのですが、そういうわけにもいきません。また、瀬田キャンパスにいったん戻って、もう一度深草キャンパスにやってくるのもなんだかな~…なのです。仕方がないので、部長室で仕事と勉強をしています。

■写真ですが、研究部の窓からみえた風景です。ちょっと「はっ…!」としました。こういう四季折々の風景を楽しむようでないといけませんね。深草キャンパスの樹木の新緑が美しくなってきました。連休の頃には、さらに輝きを増してくると思います。先月までは、深草キャンパスには会議のときに来るだけでしたから、キャンパスの風景を楽しむ…ということもほとんどありませんでした。会議が終わったらさっさと帰るという感じでした。ところが、4月から深草キャンパスにいることが多く、キャンパスの風景の微妙な変化がわかってきました。こちらのキャンパスにも、少しずつ愛着がわいてきているのかもしれません。

【追記】▪︎参加しなければならない会議は山ほどあります。どれもが重要な会議ですが、昨日の夕方からの会議は、学内のすべての学部の研究主任の教員が集まり、審議を行う会議でした。かれこれ5年ほどこの会議に出席してきましたが、今回からは研究部長としての出席になります。今回が第1回ということもあり、少し緊張するところがありましたが、無事に終わって少しほっとしました。まだ、やっと1ヶ月が過ぎただけなのですが…。

民間まちづくり会社「大津百町物語」のグランドオープン

■4月26日に、大津の中心市街地の商店街で「大津百町物語」という商店街活性化の取り組みが始まりました。商店街の活性化…というと、「またか…」という反応が返ってきそうですが、今回の取り組みには私は大いに期待しています。中心市街地の商店の社長さんたちが、自分たちできちんとリスクを背負って民間まちづくり会社「百町物語」を設立させ、社長さんたちが横に連携しながら頑張っておられるからです。

■事業内容として4つの柱を掲げておられます。以下は、ネットで配信される「びわ湖大津経済新聞」の記事からの引用です。

事業内容として4つの柱を掲げる。第1の柱は「プラチナ大津計画」。大津在住の60歳以上の「プラチナ世代」が出資し、働く飲食店などを展開。野菜やジェラートなど地産食材を使ったスイーツを販売する。第2の柱は「愛犬都市計画」。僧侶・蓮如が犬に命を助けられたことをきっかけに築いた犬塚が大津百町にあることから、犬に優しいまちづくりを企画する。

第3の柱は有名店誘致事業計画。現在、兵庫の菓子店「アンリシャルパンティエ」、長野の寒天を扱う「伊那食品工業」による「かんてんパパ」などが出店を予定する。第4の柱は地元の店誘致。近江牛の老舗「松喜屋」、肉料理レストラン「ダイニング・モー」、アンティークの「吾目堂」の大津の有力店が集結するほか、果物とジュースの販売・カフェを営む「丸二」もリニューアルする予定。シャッターが閉まった状態の店が大半の現状から、どれだけの景観の変化を遂げるのか注目が集まる。

百町物語の社長を務める芝田清邦さんは「喜び合える場所、永続性ある取り組みとして、ベースとなる百町をつくりたい。大阪の黒門市場や京都の錦市場のような名所になれば」と意欲を見せる。「町衆が立ち上がっているのが心強い」と話し、後継者を育てることを重視するという。

■私の周りでも、多くの方たちが注目されています。特に、スイーツ好きの方たちは、芦屋の有名洋菓子店「アンリシャルパンティエ」が出店することを喜んでおられます。私はよくわかっていませんが、すごく有名なようですね。引用した記事のなかにもありますが、「シャッターが閉まった状態の店が大半の現状から、どれだけの景観の変化を遂げるのか」という点に期待したいと思います。それから、もうひとつ期待したいことがあります。商店街の活性化は、広義の「中心市街地のまちづくり」のひとつの重要な柱かと思います。経済的な賑わいを生み出す活性化とともに、この地域に暮らす人びとの生活を支えるような活動等ともうまくつながっていくとよいなあと思います。さらにもうひとつ。大津の中心市街地では、浜大津で開催されてきた「浜大津朝市」を継承する形で、「こだわり大津百町市」が開催される予定になっています。そのような他の活動と「大津百町物語」との間にも、良い連携が生まれればと願っています。ちなみに、私は、「こだわり大津百町市」のお手伝いをすることになっています。

月曜日の深草キャンパス

▪︎昨日は、ひとつ前のエントリーにも書いたように、午前中に瀬田キャンパスで2コマ授業を行いました。授業が終わると急いで深草キャンパスに移動しました。これが、なかなか大変なのです。午後は、1時半から6時半までは研究部の執行部会議でした。研究部は瀬田キャンパスにもあるので、瀬田キャンバスの研究部の方達とはテレビ会議システムを通して会議をします。年度始めなのか、これが通常なのか、そのあたりよくわかりませんが、議論すべき案件が非常に多く、結局5時間も会議が続くことになりました。さすがに疲れました。職員の皆さんは、優秀かつよく働かれる方達ばかりです。さすがに少々お疲れのようでしたが、ガンガン議論をされるので、びっくりします(テレビ会議システムでは、自然と大きな声になるわけですが…)。

▪︎写真は、会議が終わったところです。窓からは、伏見稲荷のお山が見えます。テレビには瀬田キャンパスの職員の方が、そしてその右上には深草キャンパスにいる私たちが映っています。

社会学演習ⅠA・3年生ゼミ

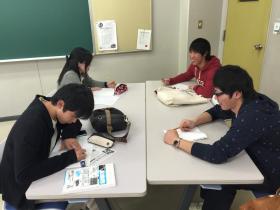

▪︎2015年度は、月曜日の午前中、2コマ授業入っています。1限目が「社会調査実習」、2限目が「社会学演習ⅠA」です。2限目は、3年生のゼミというとわかりやすいですね。今年は、脇田ゼミに18名の学生がやってきました。ほとんどが、第一志望で所属してくれているのですが、なかには第4希望…という人もいます。希望通りのゼミの所属にはならなかったようですが、それなりに機嫌よくやってくれています。安心しました。

▪︎ゼミでは、良い人間関係をつくっていくために、時間をかけることにしました。今日は、ちょっと簡単に前置きの説明をしたあとに、グループに分かれてお自己紹介をしてもらいました。最初に自己紹介をやっているのですが、18名の前で自己紹介をするのと、少人数に分かれて自己紹介をするのとは、やはり違うようですね。グループに分かれての自己紹介は、2回ほど「シャッフル」しました。時間が足らないぐらいでした。かなり盛り上がりました。引っ込み思案で、話しができない…という人はいなかったようで、安心しました。来週は、噂の「まわしよみ新聞」をやってみる予定です。

▪︎学生たちとは、36歳の年齢差があります。同じゼミとはいっても、私たちが学生のときとは、ずいぶん違います。私が3年生のときは、クロード・レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』と『アスディワル武勲詩』がゼミのテキストでした。『親族の基本構造』は、1977年、上・下に分けて翻訳されました。それがテキストだったのです。当時の私たちには、大変難解でした。毎週、ゼミ生が順番にレジュメを用意して発表をし、ゼミ担当の先生が解説をしました。この『親族の基本構造』については、「構造主義」という思想を理解していないとわからないので、頑張って自分自身でも、「構造主義」を自学自習をしました。今から思えば、かなり無理のあるテキストだったと思います。しかし、当時は、そういうことがまだ「まかり通って」いました。でも、一生懸命、「難しいこと、知らないことを理解したい」という「背伸び」をする気持ちがありました。それは、それで満足感がありました。まあ、こんなことをいっても、時代が違うので仕方がないのですが。

社会学部の「まわしよみ新聞」

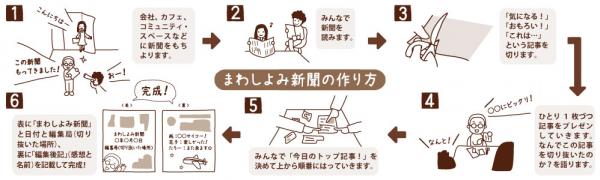

▪︎「まわしよみ新聞」ってご存知でしょうか。公式サイト「まわしよみ新聞」を調べてみると、こう説明してあります。

オープンソースで「いつでも、どこでも、だれでもできる」が合言葉!むつさとし(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が考案した大阪(應典院生まれ・釜ヶ崎育ち)発信の「メディア遊び」です~

▪︎これだけだとよくわかりせんね。だから、上記のリンク先を必ず読んでくださいね。「まわしよみ新聞とは?」、「まわしよみ新聞の歴史」、「まわしよみ新聞の効果」、「まわしよみ新聞の作り方」、いずれも納得しますよ。超マジメなんですが、ちょっとオトボケでユーモアがあり、「これなら自分にもできるな」とか、「なんだか楽しそうだな」とか、「自分のところでもやってみよう…」と思わせるところがミソです。発案者のむつさとしさん、大変興味深いプロフィールの持ち主です。おもしろいことを、どんどん企画・運営されてきているのですね。

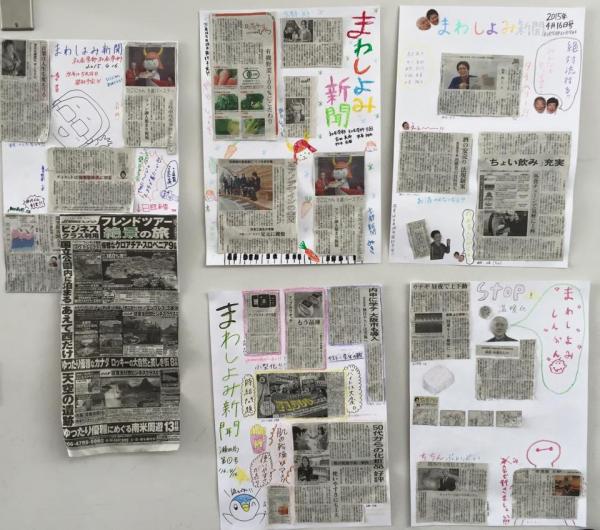

▪︎写真は、龍谷大学瀬田キャンパスに掲示してあった「まわしよみ無新聞」です。ゲリラ的にというか、かつての中国の壁新聞のようにというか、6号館という校舎の壁面に貼ってありました。「おお、やるな〜!!」と思ってしまいました。私も、ゼミかなにかでやってみたくなりました。

▪︎「まわしよみ新聞」を発案されたのは、陸奥賢さんです。「観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者」です。もっとく詳しく…。「よみまわし新聞」の発案者と「大阪あそ歩」のプロデューサーが同じ方だったとは…びっくりです。

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。本名:陸奥賢(むつさとし)。1978年大阪・住吉生まれ、堺育ちの大阪人&堺人。最終学歴は中卒。15歳から30歳まではフリーター、放送作家&リサーチャー、ライター&エディター、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の大阪ガイドなどを経験。2007年に堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞(主催・堺商工会議所)。2008年10月に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就任。大阪あそ歩は大阪市内だけで300以上のまち歩きコースを有する「日本最大のまち歩きプロジェクト」となり、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は約2万部を売るロングセラーに。2012年9月にはコミュニティ・ツーリズム事業としては日本初の「観光庁長官表彰」を受賞。2013年1月に大阪あそ歩プロデューサーを辞任し、現在は観光、メディア、まちづくりに関するプロデューサーとして活動中。手掛けたプロジェクトとしては江戸時代の大阪の町衆が毎年、盆の頃にやっていた無縁仏を鎮魂・供養する都市祭礼を約130年ぶりに検証、実践する「大阪七墓巡り復活プロジェクト」、いつでも、どこでも、だれでもできる「コモンズ・デザイン」による新聞メディアの新しい可能性を探る「まわしよみ新聞」、本と人との新しい出逢いを探る「直観讀みブックマーカー」、「浦河べてるの家」の活動にインスパイアされた「当事者研究スゴロク」など。應典院寺町倶楽部専門委員。NPO法人大阪府高齢者大学校まち歩きガイド科講師。NPOまちらぼ代表。社会実験塾「逍遙舎」代表。

【追記】■「まわよみ新聞」発案者の陸奥賢さんと、どういうわけかfacebookでお友達になることができました。というのも、どうやら龍谷大学で、いま、この「まわしよみ新聞」が、あちこちのゼミ等で活用されているようなのです。政策学部、経済学部、社会学部…。どうしたことでしょう。ということもあってか、陸奥賢さんとすぐにお友達になれました。これからは、そういう方たちと情報交換しながら、「まわしよみ新聞」の本質を大切にしながら、どんどんカスタマイズしていき、カスタマイズしたさいに生まれた効果や知見を、「まわしよみ新聞」の愛好家の皆さんとゆる~くシェアできたらなと思っています。

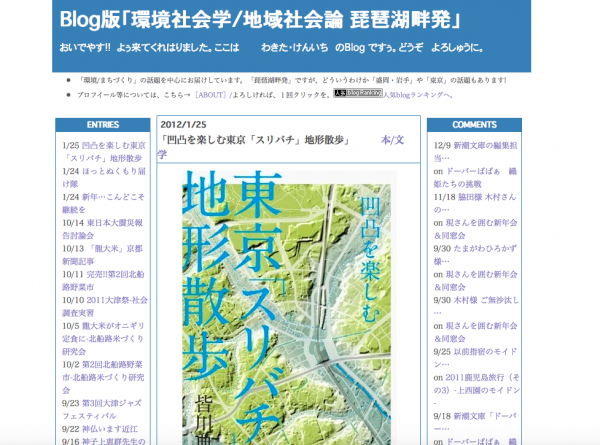

塩漬けになっている私のブログ

▪︎これは、2012年1月25日の日付で更新が行われていない私のブログです。塩漬け状態になっています。teacupという民間企業が提供しているサービスを使っています。広告をつけないように、多少、お金を払っています。にもかかわらず、2012年1月25日から更新が行われていません。当時は、ホームページとブログを分けて使っていました。ホームページは大学のサーバーに置いていました。ホームページビルダーを使って、「手作り感満載」のホームページを作っていました。ホームページの更新、それほどの頻度はありませんので、すっかり情報発信ができなくなっていました。

▪︎これではいかんと、今度は、大学のサーバーにブログも備えたホームページを設置しました。詳しくは、こちらをお読みください。そこには、「今後、このホームページではあまり更新の必要のない情報を納めておく「蔵」ないしは「収蔵庫」として利用していく予定です」と書いておきながら、このホームページの付属しているブログ機能ばかりを使うようになり、teacup社のブログはあいかわらず更新ができない状況が続いています。それが、もう3年近くも続いています。困りました。どうしたものでしょうね。

▪︎teacup社のブログ、まったく更新をしていないにもかかわらず、現在でも日に10〜20のアクセスがあります。なにか検索されたときに、たまたまどこかのエントリーがヒットしているのでしょうね。両方のブログを使い分けるというやり方もあるのでしょうが、それだけの余力がありません。さて、どうしたものでしょうか…。

「東北を食べる通信」4月号

▪︎草津市のエストピアホテルで開催された平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式を終えて、奈良の自宅に戻ったところ、宅配便で「東北食べる通信」が届きました。「東北食べる通信」とは何か…詳しくは、以下のリンク先をお読みください。私は、この活動に共感して「東北食べる通信」を取り寄せることにしたのです。冊子と、東北で第一次産業に従事する若い農家・漁家が収穫した自信の一品がセットとなって自宅に届けられるのです。

▪︎上記のリンクに説明があります。ぜひお読みください。「生産者と生活者の絆を取り戻」す。「合言葉は、世なおしは、食なおし」。「つくる人と、食べる人をつなぎたい」。「都市と地方をかき混ぜる」。ビビビっときたら、ぜひお読みいただければと思います。

▪︎さて、昨日届いた「東北食べる通信」は、秋田の海の幸でした。秋田県八峰町八森漁港の漁師・山本太志(たかし)さんたちが獲った鮮魚です。中身は、カナガシラ、ニギス、ボウズイカでした。調理方法については、山本さんの奥様である瞳さんが、YouTubeに動画をアップされています。以下が、その動画です。カナガシラを使ったナメロウの作り方です。この動画をまじめに拝見して、ナメロウを自分自身でつくってみました。しかし漁師の奥さんである瞳さんは、とてもおもしろい人ですね!!

▪︎できあがった料理です。上の方から、「カナガシラのナメロウ」。ナメロウとは、3枚におろした魚と薬味のネギやシソの葉など包丁で叩いて、味噌などで味付けをしたものです。今回の「カナガシラのナメロウ」、ネギ・味噌・醤油少々・ワサビ少々でつくりましたが、めっちゃくちゃ美味しかったです。びっくりしました。「カナガシラのナメロウ」の次は、「ボウズイカの煮物」、「ニギスの煮物」です。「ニギスの煮物」は煮すぎて少々煮崩れしてしまいました。とはいえ、いずれも新鮮で美味しくいただきました。心が豊かになりますね。そして、一番手前ですが、妻が友人からいただいた筍の酢味噌和えです。これも大変美味しくいただきました。

▪︎そうそう、大切なことを忘れていました。「カナガシラのナメロウ」を作ったときに、カナガシラのアラが出てくるわけですが、そのアラを使って出汁を取り味噌汁にしました。これはもう、大変美味しい出汁になっていました。なんでも、出産後のお母さんが、母乳がよく出るようにとこのカナガシラのアラの入った味噌汁を飲むのだそうです。

平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式

▪︎昨日、25日(土)は、草津市のエストピアホテルで、平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が行われました。今年度、「夏原グラント」から助成を受ける49団体の皆さんが出席されました。「夏原グラント」とは、公益財団法人平和堂財団が、豊かな環境の保全および創造のために、NPO法人・市民活動団体または学生団体の自主的な活動に助成するものです。私は、今回から審査員をしている関係で、出席させていただきました。各団体の皆さんは、平和堂の取締役社長であり財団理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が手渡されました。トップの写真は、東近江市や多賀町を中心に活動されている「一般社団法人kikito」の大林さんが、理事長から目録を手渡されているところです。kikitoは、これまで「夏原グラント」から助成を受けることで成長されてきました。今回は、さらにステップアップして自立した活動を展開していただくための助成です。kikitoの皆さん、おめでとうございます!!

▪︎昨日、25日(土)は、草津市のエストピアホテルで、平和堂財団 第4回「夏原グラント」助成金目録贈呈式が行われました。今年度、「夏原グラント」から助成を受ける49団体の皆さんが出席されました。「夏原グラント」とは、公益財団法人平和堂財団が、豊かな環境の保全および創造のために、NPO法人・市民活動団体または学生団体の自主的な活動に助成するものです。私は、今回から審査員をしている関係で、出席させていただきました。各団体の皆さんは、平和堂の取締役社長であり財団理事長である夏原平和さんから、助成金の目録が手渡されました。トップの写真は、東近江市や多賀町を中心に活動されている「一般社団法人kikito」の大林さんが、理事長から目録を手渡されているところです。kikitoは、これまで「夏原グラント」から助成を受けることで成長されてきました。今回は、さらにステップアップして自立した活動を展開していただくための助成です。kikitoの皆さん、おめでとうございます!!

▪︎ちなみに、「北船路米づくり研究会」も、今回、学生団体の部門で助成をいただくことができることになりました。もちろん、「北船路米づくり研究会」の審査過程では、私は関係者ということで審査からはずれております。また、他の審査員の皆さんも厳しく審査されています。どうなることかと思っていましたが、以前のエントリーにも書きましたように、なんとか助成をいただけることになりました。4年生の皆さんには、「夏原グラント」から助成を受けることができたことの意味を、きちんと3年生の皆さんに伝えて活動をしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。

▪︎贈呈式では、懐かしい方に出会いました。秋山廣光さんです。秋山さんは、琵琶湖・淀川水系の小魚の保全に取り組む市民団体「ぼてじゃこトラスト」のメンバーですが、数年前までは滋賀県立琵琶湖博物館で水族担当の学芸員をされていました。私は、18年ほど前まで滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していましたので、秋山さんは私の「先輩」であるわけです。お若い頃から立派な髭をたくわえておられましたが、ますます立派な雰囲気を漂わせておられました。懐かしい方にお会いできて、私としてもとても嬉しかったわけです。ところで、髭の具合は、亡くなられた経済学の宇沢弘文先生のようでもありますね。

▪︎贈呈式では、懐かしい方に出会いました。秋山廣光さんです。秋山さんは、琵琶湖・淀川水系の小魚の保全に取り組む市民団体「ぼてじゃこトラスト」のメンバーですが、数年前までは滋賀県立琵琶湖博物館で水族担当の学芸員をされていました。私は、18年ほど前まで滋賀県立琵琶湖博物館に学芸員として勤務していましたので、秋山さんは私の「先輩」であるわけです。お若い頃から立派な髭をたくわえておられましたが、ますます立派な雰囲気を漂わせておられました。懐かしい方にお会いできて、私としてもとても嬉しかったわけです。ところで、髭の具合は、亡くなられた経済学の宇沢弘文先生のようでもありますね。

▪︎秋山さんとは、琵琶湖博物館の昔話しで盛り上がり、「ぼてじゃこトラスト」のことなどについても、いろいろお話しをお聞かせいただきました。「ぼてじゃこトラスト」は滋賀県の環境系の市民団体としては古く、20年近く活動を継続してこられています。ベテランの市民団体です。最近の課題は、後継者をどうして確保していくのか、また養成していくのかということなのだそうです。活動メンバー高齢化の問題ですね。そのため、小魚の保全に加えて、後継者の養成にも力を入れておられます。今回、「夏原グラント」からは、そのような後継者養成の事業に対して助成が行われます。全国の多くの団体で、世代交代の難しさをよく聞きます。なかなか難しい問題でもありますが、頑張って取り組んでいただきたいと思います。

「大津エンパワねっと」8期生の地域デビュー瀬田東

▪︎金曜日の1・2限は、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」8期生の授業です。24日は、これから実際に活動する地域=瀬田東学区を歩いて、地元の皆さんにお話しを伺う「地域デビューin瀬田東」が行われました。次週の5月1日(金)には、大津市の中心市街地のエリアである中央地区で「地域デビューin中央」が行われる予定です。

▪︎この日、学生たちは午前9時に瀬田東学区の市民センターに集まりました。そして、2チームにわかれて、学区内にある月輪集落を中心としたエリアを1時間ほど「まち歩き」しました。この日は、日差しも強く、少々汗ばむような天気でしたが、農村地帯が急激に住宅地化していったこの地域の歴史を風景のなかに読み取ってくれたのではないかと思います。先週の授業では、あらかじめ瀬田東学区の歴史について講義をしたので(もちろん、もうひとつの活動地域である中央地区についても講義をしました…)、そのことも良い効果を生んだように思いました。

▪︎「まち歩き」をしながら、偶然すれちがった地域の皆さんとちょっと立ち話をしてみたりもしてみました。どの方たちも、丁寧にお話しをしてくださいました。学生たちからすれば、地域への親近感が湧いてきたのではないかと思います。そのうちのお一人の方は、今年度から子供会の役員さんをされるとのことで、「エンパワね学生さんたちですか? 今年、子供会の役員をしてるいので、よろしくお願いしますね!」と声をかけてくださいました。この地域と大学との関係が、成熟してきていることの証拠かと思います。ありがたいことです。

▪︎「まち歩き」の後は、瀬田東学区市民センターに戻り、自治連合会や学区社会福祉協議会等に所属されている団体の関係者の皆さんに、お話しを伺いました。私たちは「屋台方式」と呼んでいますが、団体ごとに机を並べて、地域の方たちにはそこにお座りいただき、学生たちがグループにわかれて机を順番に回ってお話しを伺う…というやり方です。地域の皆さんには何度も同じお話しをしていただかなくてはいけませんが、少人数のグループでお話しを伺うほうが、いろいろ質問もできて学生にとっては良い機会になることもあり、このようなやり方を毎年地域の皆さんにお願いをしています。

龍谷大学農学部の「食と嗜好研究センター」開所式

▪︎しばらく、プログの更新ができていませんでした。ということで、週末に一気に更新しました。後に続くエントリーもご覧ください。

▪︎木曜日の晩、龍谷大学「ともいき荘」1階の食堂で、龍谷大学・食と農の総合研究所付属「食と嗜好研究センター」の開所式が行われました。ともいき荘は、京都御所の近くにある龍谷大学のセミナーハウスです。今回の開所式には、来賓として門川京都市長や山田京都府知事の代理の方がご出席になり、看板除幕も行われました。当日は、多数のマスコミ関係者の取材が行われました。トップの写真は、向かって右側から、伏木教授、赤松学長、門川京都市長、山田知事の代理の方。

▪︎食と農に関する農学を中心とした複合的・学際的・国際的な研究を推進する目的で、2015年4月農学部開設と同時に「食と農の総合研究所」が大学付属機関として設置されました。「食の嗜好研究センター」は、その付属センターとして置かれたものです。特に、食の嗜好性に関する研究を行うことを目的としています。センターが配布した資料によれば、このようなセンター設置の背景には、「食の嗜好性(おいしさ)を科学的に説明するという学術的な使命に加えて、農業、食品の開発や経済、医療・給食の現場、料理界などからの強い期待が」あるのだそうです。たしかに、食や料理といえば、つくる方たちの経験に依拠してきたわけですが、それを科学的に明らかにしていこうというのです。

▪︎「食の嗜好研究センター」のセンター長は伏木亨教授、副センター長は山崎英恵准教授ですが、お2人のもとで、多数の農学部教員が参画することになっています。また、センターには、「日本料理研究班」と「食品開発における食嗜好研究班」が置かれます。前者の「日本食料理研究班」では、客員研究員として、「菊乃井」、「たん熊北店」、「一子相伝なかむら」、「木乃梅」、「瓢亭」、「直心房さいき」、「修伯」、「平等院表参道竹林」、「竹茂楼」といった京都を代表する名店の料理人の皆さん方が参加し、日本料理の発展に関する厨房実験や啓蒙活動を行う予定になっています。以下は、開所式の当日に配布された資料にあった「日本料理研究班」の研究概要です。

食の嗜好研究センター日本料理班では、日本料理におけるおいしさや嗜好に関する研究を、大学研究者と京都の料理人を中心に展開していく。食の嗜好研究センター(ともいき荘)の厨房や、大学の実験室を使い、料理人と研究者が、料理を構成するさまざまな事象をテーマに、それらを科学的な視点でもって考え、実験やディスカッションをおこない、おいしい日本料理創生のための基盤を構築していくことが大きな目的である。

実は、こうした大学研究者と料理人との取り組みは、既に2009年より京都で開始されており、本班に所属する研究者や料理人のほとんどは、日本料理ラボラトリー研究会(2014年度まで京都大学に本拠)として活動を行ってきている。日本料理ラボラトリー日本料理班の客員研究員としてさらなる研究活動を展開していくことで、おいしさやヒトの嗜好に絡めた次代の日本料理のあり方について提案を示していくことが期待できる。

協力団体、関連機関として、日本料理ラボラトリー(山崎会長)、日本料理アカデミー(伏木理事)、京料理の料亭、一般社団法人 日本香料研究会事務局(伏木会長 登記上の事務局)、を想定している。

▪︎開所式のあとは、名店の料理人の皆さんが腕をふるって懇親会が開催されました。ただ美味しい料理をいただいただけではなく、料理人の方たちから、いろいろご説明もいただきました。たとえば、写真のお吸い物に関していえば、利尻昆布の4年ものとマグロ節からとったお出汁の素晴らしさについて教えていただきました。この日の開所式には、研究部長の仕事として出席しましたが、「個人として京都の名店に行くようなことは、なかなかないだろうな〜…」などとくだらないことを考えながら、しっかり味あわせていただきました。この日は、校友会(龍谷大学の同窓会)の皆さんも参加されていました。農学部ができて、母校・龍谷大学がさらに発展していくことを、実感していただけたのではないかと思います。

食と農の総合研究所の付属センター「食の嗜好研究センター」開所式を実施

【追記】▪︎もうひとつの研究班、「食品開発における食嗜好研究班」についても説明をしておきたいと思います。開所式当日に配布された資料には以下のように書かれています。「おいしさの客観的な評価は食に関わる様々な分野で切望されているが、具体的な手法は確率されていない。本センターでは、幾つかの食品、食材に関して、おいしさの座標軸を作り上げ、おいしさの客観的な評価を達成する」とあります。「おいしさ」の中心にあるのは、カツオ昆布出汁です。この「おいしさ」の科学的・客観的に評価できる方法を確立することが、この研究班の目的になるようです。もちろん、カツオ昆布出汁だけでなく、日本人に人気のあるカレールーなどの食品やブランドの野菜類などの「おいしさ」についても研究を進めていくようです。

▪︎社会学を、特に環境社会学を専門にしている者としては、いろいろお聞きしたいことが頭に浮かんできました。人にとって「おいしさ」とは、どのような「経験」なのだろうか…、またそれをどのように定義できるのか…といったことや、「おいしさ」を客観的に測定する方法が確立されたあと、その技術は社会にどのような影響を与えていくのか(潜在的逆機能的なことも含めて)…その他諸々、素人ですがいろいろお尋ねしてみたいなあと思いました。龍谷大学のなかには、様々な附置研究所や研究センターが置かれています。私個人としては、それらの活動や成果が、個々の単体の組織内で止まることなく、大学全体で共有され議論されるようになってほしいと思っています。また、そのことが大学全体を活性化していくことになればとも思っています。