「生物多様性しが戦略の中間評価」

■「生物多様性基本法」という法律があります。この法律に関して、環境省は、以下のように解説しています。

■「生物多様性基本法」という法律があります。この法律に関して、環境省は、以下のように解説しています。

生物多様性基本法は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的としています。平成20年5月に成立し、同年6月に施行されました。 本基本法では、生物多様性の保全と利用に関する基本原則、生物多様性国家戦略の策定、白書の作成、国が講ずべき13 の基本的施策など、わが国の生物多様性施策を進めるうえでの基本的な考え方が示されました。 また、国だけでなく、地方公共団体、事業者、国民・民間団体の責務、都道府県及び市町村による生物多様性地域戦略の策定の努力義務などが規定されています。

■この「生物多様性基本法」に基づいて地方公共団体・自治体が策定する、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画、それが「生物多様性地域戦略」になります。この地域戦略については、「生物多様性基本法」や「生物多様性国家戦略」の中でも、その策定を推進して行くことになっています。滋賀県でも、2015年に「生物多様性しが戦略」が策定されました。以下は、この地域戦略を策定するまでの経緯について、担当する滋賀県琵琶湖環境部自然保護課では以下のように説明しています。

滋賀県では、生物多様性の保全や持続可能な利用をめざした取組を推進するため、平成25 年度(2013 年度)と平成26 年度(2014 年度)の2年間をかけて、「生物多様性しが戦略」の策定を行ってきました。この戦略を策定する過程から多くの県民の皆さんに参加していただくため、平成25 年度(2013 年度)には、希少種保全、外来種対策、里山里地里湖、観光、事業活動など11 のテーマでワーキンググループを開催しました。また、平成26 年度(2014 年度)には、県内6か所でタウンミーティングを開催し、議論や意見交換を行い、平成27年3月に「生物多様性しが戦略」を策定しました。

■私は、この説明にあるタウンミーティングにファシリテーターとして参加しました。また、その戦略の内容を検討する「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」にも委員として参加しました。国の法律や施策に方向付けられての策定ではありますが、様々なワーキンググループに参加された多様なお立場や考えの委員の皆さんのご意見が反映された、「滋賀県らしい」地域戦略になったように思います。滋賀県内の地域社会では、「守り」という言葉が使われてきました。例えば、「山の守りをする」「田んぼの守りをする」というような使い方をします。この「守り」という言葉を、この滋賀県の地域戦略では「人が自然を管理するという人間中心の考え方ではなく、自然の状態をよく見ながら、自然本来の力にゆだね、人間は必要な手を加える」というふうに捉えています。「自然を人の所有物として自由に扱うのではなく、預かったものと捉え、責任をもって次の世代に引き継ぐこと」が重要になってきます。滋賀県の「生物多様性しが戦略」では、この「守り」という言葉を大切なキーワードにしているのです。

■先日のことになりますが、自然保護課から、「生物多様性しが戦略の中間評価」がネット上にアップされたとの連絡が入りました。私は、策定時の専門家会議の後、「生物多様性しが戦略推進専門家会議」の委員に就任しました。この会議で、私たちは委員は中間評価について議論を行ってきました。「生物多様性しが戦略」では、平成62年(2050年)に向かって「滋賀らしい『自然とのかかわり』のあり方を発展させることにより、生きものと人とが共存し、自然の恵みから生み出される多様な文化が展開する社会が実現されている」ことを長期目標にしていますが、その長期目標のもとで、 平成32年(2020年)に向けての行動計画では3つの短期目標が設定されています。

行動計画

短期目標1 : 生物多様性の危機に対して、緊急の取組が実施されている。

短期目標2 : 社会経済活動における生物多様性の保全・再生への配慮の組み込みと、生態系サービスの持続可能な利用の取組が進んでいる。

短期目標3 : 生物多様性に関する県民の理解が深まり、各主体による生物多様性に配慮した行動が広まっている。

■「生物多様性しが戦略の中間評価」では、行動計画における数値目標等を用いて総合的に評価を行っています。滋賀県の生物多様性の現状を把握し、今後の取組に活かすこ とを目的としています。「生物多様性しが戦略」に限りませんが、政策の評価とはなかなか難しいなと思います。数値目標として設定されている指標の適切さも含めて、いつも悩むところが大きいわけです。もちろん、漫然と施策や事業進めるのではなく、こうやってチェックしていくことがとても大切なことなのですが、まだまだ色々工夫をしていかねばならないように思います。以下は、その中間評価です。ご関心のある方は、ぜひお読みいただければと思います。

「水宝山」の提案が「チャレンジ!オープンガバナンス2017」の最終公開審査の対象に!! (琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その10))

■「水草」というカテゴリーの投稿をお読みいただきたいのですが、琵琶湖・南湖での「水草問題」に関心のある大津市民や大津市にある企業経営者の皆さんと、「水草は宝の山」(水宝山:すいほうざん)というチームを作り、琵琶湖辺へ漂着する水草の有効活用できる仕組みの構築を目指して活動しています。この活動に関しては、大津市役所、滋賀県庁の職員の皆さんに、行政の専門的な立場からの情報提供をしていただくなどの、ご支援いただいています。また、総合地球環境学研究所のプロジェクトとも連携しています。

■「水宝山」では、この度、東京大学公共政策大学院「情報通信技術と行政」研究プログラムが主催されている「チャレンジ!オープンガバナンス2017」に、大津市役所が課題として提示された「琵琶湖辺等への漂着する水草等の有効活用」に関して、アイデアを応募させていただきました。書類審査の結果、幸いなことに、全国から応募された59件の提案の中から最終公開審査の対象となる13件のうちの1つとして選ばれることになりました。ちょっとホッとしています。もちろん、私たち「水宝山」の活動の目的は、すでに書いたように、「琵琶湖辺へ漂着する水草の有効活用できる仕組みの構築」にあるわけですが、審査員の皆さんから評価をいただけたということは、チームにとって励みになります。

■「水宝山」、「COG2017」のこと、そのうちに、また関連情報を投稿させていただきます。

「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■懇親会では、「大津エンパワねっと」で指導した社会学部のHさんやDくんと会うことができました。病院のメディカルソーシャルワーカーや福祉施設の相談員として活躍している様子でした。もう卒業してから6年経つそうです。社会人として働き始めると、みんな大人になりますね。喋り方、話しの内容、表情、立ち振る舞い…。「大人の雰囲気」「大人のオーラ」があふれています。それから、指導はしていませんが、原田先生のゼミ生だったTさんが挨拶に来てくれました。「facebook上での原田先生とのやりとりをいつも拝見しています」とのことでした(そうか、油断できんな…)。Tさんは鉄道会社に勤務されているそうです。そのうちに車掌や、試験に受かる必要がありますが運転士の仕事もやるのだそうです。わたくし、少し「鉄」が入っていますので、「おっ!すごい」「かっこいい!」と思ってしまうわけですけど(^_^;。短い時間でしたが、卒業生の皆さんと交流できました。教員は、卒業生と会って話す機会がもっと必要ですね。今日は、そう思いました。ゼミの同窓会は時々卒業生が開催していますが、学部単位でもっとこういう機会があればと思いました。

■帰宅後は、節分ということで恵方巻きをいただきました。いつから恵方巻きなんて言い出したのでしょうね。ここ20年ほどのことだと思うけど、すっかり定着したみたいです。いつもは買っているんですが、今年は我が家で恵方巻きを作ってくれました。海鮮の太巻きです。カットしてあるのは、海鮮抜きになります。海鮮の太巻き1本をいただくと、もうお腹いっぱいになりました。

「ヨシ条例ができた経緯」(小谷博哉)

■ILEC(国際湖沼環境委員会)という機関があります。滋賀県草津市の烏丸半島に施設があるのですが、そこは、私が以前に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の向かい側になります。ちなみに、この組織の目的ですが、「世界の湖沼環境の健全な管理とこれと調和した持続的開発の在り方を求めて国際的な知識交流と調査研究推進を図る」ことにあります。そして、「湖沼環境問題に関する世界中の著名な研究者、政策・計画の専門家からなる「科学委員会」を有し、その助言のもとに活動を行っています」。

■ILEC(国際湖沼環境委員会)という機関があります。滋賀県草津市の烏丸半島に施設があるのですが、そこは、私が以前に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の向かい側になります。ちなみに、この組織の目的ですが、「世界の湖沼環境の健全な管理とこれと調和した持続的開発の在り方を求めて国際的な知識交流と調査研究推進を図る」ことにあります。そして、「湖沼環境問題に関する世界中の著名な研究者、政策・計画の専門家からなる「科学委員会」を有し、その助言のもとに活動を行っています」。

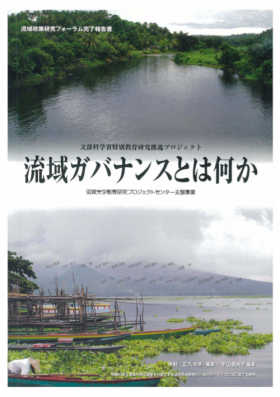

■ちょっと前のことになりますが、「ヨシ条例ができた経緯」という文書を読むチャンスがありました。上記の国際湖沼環境委員会と滋賀大学や滋賀県立大学が連携推進機関として実施している「流域政策研究フォーラム」で2011年に発行した報告書に収められていました。筆者は小谷博哉さんです。滋賀県職員として「第1回世界湖沼会議」開催や「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」(ヨシ条例)など、環境政策に関わって仕事をされてきた方です。2013年05月13日に74歳でお亡くなりになりました。過去の琵琶湖の環境政策に関して、いろいろお話しを伺いたかったのですが、とても残念です。その小谷さんが執筆された「ヨシ条例ができた経緯」は、2ページほどの短い文章です。報告書の中の第5章「琵琶湖の湖沼流域ガバナンスの変遷、その評価と課題」の最後に収めれています。少しその内容について紹介したいと思います。

■小谷さんによれば、日本の法文上「生態系」という用語が使われたのは1993年に施行された「環境基本法」が最初になるそうです(同法第14条第2号)。しかし、その1年前の1992年に滋賀県が制定した「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」の前文中には、すでに生態系という用語が登場しているというのです。以下は、この条例の前文です。

琵琶湖は、その営々とした自然の営みの中で、様々な人間活動を支え、私たちに限りない恩恵をもたらしてきたかけがえのない資産である。

この琵琶湖が、近年、集水域の都市化の進行などにより水質の改善が進まず、その保全と利用が危惧される事態にあり、私たちとのかかわりも、新しい段階を迎えている。

県民すべての願いである 碧琵琶湖を取り戻すためには、今日までの湖に流入する汚濁の原因となる物質を削減する努力に加えて、湖自身の健全な自然の営みを重視し、その維持と回復に努めることが求められる。今一度、私たちも自然界の一員であるとの認識に立ち返り、県民一人ひとりが、自然にやさしい暮らしを心がけ、自然の生態系の仕組みに目を向けていかなければならない。

その第一歩として、自然と人との共生を目指していく私たち滋賀県民の琵琶湖の保全活動として、湖辺のヨシ群落の保全を進めるものである。

水辺に広がるヨシ群落は、湖国らしい個性豊かな郷土の原風景であり、水鳥や魚の大切な生息場所である。また、湖岸の浸食を防止し、湖辺の水質保全にも役立つなど優れた自然の働きを有している。

ヨシ群落の保全は、琵琶湖を代表する自然を守り、水辺の生態系の保全を図るのみならず、私たちの心の支えである湖国の風土や文化を守る大きな意義を持っている。

私たちは、今後も、それぞれの役割を一層果たすことに努力し、一体となって琵琶湖を守り、美しい琵琶湖を次代に引き継ぐための新たな取組の出発点として、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例を制定する。

■今から読むと当たり前のことを書いているように思えますが、当時は、そうではありません。注意深く読めばわかりますが、この条例ができる以前、環境政策で重視されていたのは、琵琶湖の富栄養化を防止するために周囲の河川から流入する汚濁源の物質をどのように削減するかということだったからです。そのための政策的手法は、下水道を普及させることになります。実際、滋賀県の下水道の普及率は、開発着手時では2.6%ときわめて低い数値でしたが、大幅に普及が進み、平成12年度末(2000年度末)で全国平均を上まわりました。膨大な社会的費用を投入しているわけです。この下水道の普及によって、富栄養化を抑制することができるようになりました(もっとも、下水道という技術システムに私たちの暮らしが組み込まれることのマイナス面を指摘する指摘もあります)。しかし、条例の前文では「物質を削減する努力に加えて」とあります。それだけでは、足らないという認識が背後にあります。

■小谷さんの文章の中では、そのことも説明されています。巨大国家プロジェクトである琵琶湖総合開発により、「琵琶湖周辺は急速な変貌にさらされつつあり、滋賀県は同事業に関わって提訴された琵琶湖訴訟の被告の一員としての立場はあったものの、稲葉知事以下県政の趨勢は琵琶湖の生態系保全の在り方を真剣に探りつつあったが…」。当時の滋賀県知事は稲葉稔知事です。稲葉知事は、ある研究者の仲立ちで、海外のヨシ保全に詳しい研究者と会談を行い、琵琶湖のヨシ保全についての検討を始めるように命じたのです。曖昧な表現ですが、この当時、少しずつ環境政策の「潮目」が変化していくことがわかります。

■県行政としてヨシ群落を保全していくためには、条例の制定が不可欠です。その条例の制定権は県議会が持つことになりますが、当時の県議会では、ヨシ群落を保全するための条例については、否定的な意見が大半だったといいます。小谷さんの記述から引用すると、「そんなヤクザ草を守ることになんの意味があるのか?」「減反政策がすすめられている現在、休耕田にヨシの根が侵入してくれば田地の回復が困難になる」、「雀の巣になってイネを荒らされてはたまったものではない」等々。今からすると、驚くような発言ですが、かなり反発が強かったことがわかります。で、どうしたのか。その時期、県議会からは散在性のゴミに対応する条例制定が発議されていました。この散在性のゴミとはどのようなものなのか、小谷さんの記述からはよくわかりませんが、一般的には、あちこちにポイ捨てされているゴミのことかと思います。それを条例で規制するとしても、具体的な対応策は困難です。小谷さんによれば、「県行政当局は制度的な対応が困難であるとして議会と厳しく対立していたので、ごみ条例の策定とのバーターによってやっとヨシ条例の制定にこぎ着くことができた」のだそうです。そうか、バーターだったのか…。

■もう1つの問題は、国との協議です。以下は、小谷さんの記述です。

いま一つネックとなったのは国との協議であった。1984年に制定された湖沼水質保全特別措置法は当初湖沼環境保全法として発議されたのであるが、当時の建設省が湖沼流域にまたがる法制度は建設省の所管であるべきとの強硬な意見により水質保全に特化した法制度になったといういきさつもあり、調整がかなり難航したのであるが、1992年夏にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境サミットに向けて湿地の保全が大きく取り上げられてきたという国際的な背景もあり、種々条件付きではあったがこれも国の認めるところとなった。

■ここからは、水質を重視する国の湖沼政策との調整に苦慮されたことがわかります。条例の前文にある「今日までの湖に流入する汚濁の原因となる物質を削減する努力に加えて、湖自身の健全な自然の営みを重視し」という部分などはそうではないかと思います。「努力に加えて」というところが、当時に建設省へのひとつの「配慮」のように思います。以下は、国交省のホームページの中にある「下水道の歴史」の「現行下水道法制定以降」「水質汚濁防止行政の動き」についての解説から引用したものです。太字やアンダーラインの強調は、私によるものです。湖沼水質保全特別措置法だけでなく、その前後で建設省が進めてきた取り組みが水質や下水道を柱としたものであることがわかります。

昭和33年には公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)と工場排水等の規制に関する法律(工場排水法)の2法が制定されたが、排水基準の設定、違反者に対する措置などの規定は不充分であった。しかしながら、水質保全法において、工場排水と家庭下水の両方により汚濁している河川を対象として都市河川汚濁防止計画を定め、所定期日までに下水道処理場を建設し良好な処理水を放流することを求める規定が置かれたことは下水道にとって画期的なことであった。すなわち、都市環境の整備のみならず、河川の水質保全にも対応することが求められることとなった。

昭和42年には公害対策基本法が制定され、環境基準が定められるようになった。そして昭和45年の公害国会において水質汚濁防止法が成立し、水質汚濁に関する排水基準の設定や下水道が特定事業場として取扱われることになったこと等により、下水道の水質保全に果たす役割が拡大し、かつ責任が増大した。さらに昭和53年に、総量規制制度が導入されるなど、下水道が水質保全に果たすべき役割はいよいよ重要となってきた。また、昭和59年に、湖沼水質保全特別措置法が制定され、下水道が重要な施策として位置付けされている。平成5年11月には公害対策基本法に代わり、環境基本法が制定された。また、よりおいしい水・安全な水の確保が求められる中、平成6年3月には水道水源の観点に絞った水質保全を目的とする「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」と「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」が制定され、下水道事業の推進が生活排水対策の中心として位置付けられている。

■さて、この時期から、滋賀県の環境政策は、従来の「技術的解決手法」(例えば下水道による汚濁不可削減)、「規制的手法」(法や条例による規制)だけでなく、「経済的手法」を取り入れ、そして多様なステークホルダーとの協働により環境問題を解決しようとする「流域ガバナンス」の方向にも、少しずつ少しずつシフトして間口を拡大していくことになります。

■ヨシ群落の保全については、「ヨシが琵琶湖の水を浄化する」という言説がよく見られます。ヨシが水中の栄養塩を吸収するというのです。しかし、栄養塩を吸収するのはヨシに限ったことではありません。しかも、ヨシは生えている堆積物から栄養塩を吸収します。また、そのまま放置しておけば枯れて水中で腐敗します。このような有機物の腐敗は、水質を悪化させます。以前は、人がヨシを刈り取り利用し、ヨシ原には火入れをして新たなヨシが生えてくるようにしていました。それは、琵琶湖のためというよりも、自分たちの生活のため、生業のためにそうしていたのですが、そのような人が関わることが、結果として、琵琶湖の水質維持にも一定程度寄与していたと考えられます。それにもかかわらず、どうして「ヨシが琵琶湖の水を浄化する」という言説が流布しているのか。そのあたりの事情の一端は、時間を遡れば、「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」が誕生した当時の環境政策を巡る状況にあるのかもしれません。では、ヨシ群落の保全に、どのような新しい視点を入れて行けばよいのか。今回とは別の投稿で述べたいと思います。

銀のスプーンとフォーク

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■ということで、我が家のキッチンの吊り戸棚の奥から出てきたのが、このスプーンとフォークです。西欧には、「銀のスプーンをくわえて産まれてきた子どもは幸せになる(”born with a silver spoon in one’s mouth.”)」という言い伝えがあるそうですね。ということで、私が生まれた時にも、誰かがお祝いに銀のスプーンとフォークをプレゼントしてくれたようです。正確には、銀メッキのスプーンとフォークですけどね。ずいぶん前のことになりますが、おそらくは私の娘(孫の母親)が生まれた頃、このスプーンとフォークが実家から我が家に「移管」されていたらしいのですが忘れてしまっていました。取り出してみると、現在は上の左の写真のように黒くなっていました。ふと、孫に使ってもらおうと綺麗にしてみることにしました。沸騰したお湯に塩とアルミフォイルを入れて煮ると、電気分解でアルミに汚れが移ります。それだけでは、まだ汚れが残っているので、最後は練り歯磨きで仕上げました。すると、右の写真のようにピカピカです。このピカピカになったスプーンとフォークを、孫に送りました。まだきちんと使えないようですが、少しずつ練習をしてくれているようです。

■ところで、銀のスプーンとフォークから連想することといえば、中勘助の小説『銀の匙』ですね。孫が読んでくれるようになったらいいのですが、それはだいぶ先のことでしょう。たまたま、facebookのお「友達」の方が、「子どもたちが二歳くらいのころ、松谷みよ子の「おさじさん」という絵本が大好きだったことを思い出しました」とコメントしてくださったので、孫には、銀のスプーンとフォークと合わせて『おさじさん』(松谷みよ子)という絵本を送ってみました。まだ言葉がわからないのですが、娘が孫に読み聞かせしてくれているようです。

天然「鹿カツカレー」

■今週の月曜日、滋賀県長浜市早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関してお話しを伺いました。その日の昼食は、お話しくださった皆さんのお1人、松井賢一さんにお誘いいただき、全国でチェーン展開している「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」でカレーをいただくことになりました。「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」は全国チェーン店ですが、滋賀県では、「CoCo壱番屋」のフランチャイズを展開する株式会社アドバンスが経営されています。さて、なぜ松井賢一さんがお誘いくださったかというと、株式会社アドバンスさんと松井賢一さんとが共同開発した「天然「鹿カツカレー」」を、この季節限定でいただくことができるからです。こちらのカツになっている鹿肉は、余呉と長浜で獣害対策として駆除された鹿の肉が使用されています。ジビエカレーとして、非常に美味しくいただきました。鹿の「命」をいただきました…という気持ちになりますね。

■松井賢一さんは、鹿肉の「プロ」です。すでに『うまいぞ!シカ肉―捕獲、解体、調理、販売まで 』や、『いけるね!シカ肉 おいしいレシピ60』を出版されています。知人で、宮崎県の山村にお住いの女性も松井さんの鹿の本の愛読者でした。そのことfacebookの私の投稿へのコメントで知ることになりました。こんなコメントです。「宮崎の山の中で農業をやっているのですが鹿や猪の食害に悩まされ夫が狩猟の免許をとり鹿や猪を捕獲しています。鹿肉料理のレパートリーが少なくて。松井さんの本は重宝しています。ありがとうございます。鹿肉ハンバーガーを作ったら子ども達に好評でした。マクドナルドよりずっと美味しいって」。全国に松井さんの著書の愛読者がおられるようですね。

「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関する調査

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■ところで、「魚のゆりかご水田」プロジェクトとは何かというご質問があるかもしれません。このプロジェクトの詳細については、滋賀県庁の解説をお読みいただければと思います。

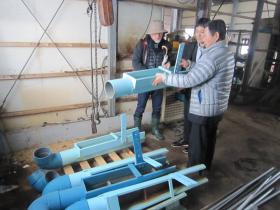

■写真は、早崎の「魚のゆりかご水田」で設置される一筆魚道です。もちろん、現在、水田は雪に覆われていますので、一筆魚道を設置している写真は夏場に取られたものです。松井さんからいただきました。後者の方は、中村さんの作業場で松井さんに撮っていただいたものです。さて、この一筆魚道何ですが、1つ(1筆)の水田だけに魚が遡上できるようにしたものです。滋賀県内で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、集落によっては、魚道も兼ねた堰を設けて水路ごと水位を高くし、魚を遡上させておられるところもあります。一方、こちら早崎町の一筆魚道はこんなに簡単な装置です。圃場整備を終えた水田の排水管にも直接つなぐことができます。また、その時々の水路の水位に応じて傾斜した魚道を上げ下げできます。傾斜した魚道部分に穴が複数空いていて、そこに棒を通して高さを調整できるのです。早崎町農地水事務局長の中村さんが製作されたものです。ひとつを製作するのに時間はかかりますが、安価にできます。これは、いわゆる一筆魚道と言われるものですが、転作の関係で「ゆりかご水田」を実施する水田が年とともに変わったとしても、簡単にこの魚道を移動させることができます。この土地ならではの、技術的な工夫です。少し大掛かりになる堰あげ魚道のばあいは、たくさんの方達が力を合わさなければ設置できません。ただし、共同作業をすることで、人のつながりが強化されるという側面もあります。一概に簡単に設置できるから良い…といった単純なものでもありません。早崎の場合は、転作等の事情が背景には存在しているのです。

■お話しを伺うなかでは、国の補助金を含めた環境保全型農業の支援制度、県の支援制度、集落を運営する上での事情、集落固有の環境特性、集落の歴史や文化…様々な事柄が、目の前でつながりながら複雑に動いていることを実感しました。そして、集落をどう守って行くのかを考え努力する「村づくり」の文脈の上で、行政からの支援をうまく「消化」することができるかどうか、集落をまとめていくリーダーをどういう仕組みで、なおかつ持続可能な形で生み出していくのか…その辺りも重要な鍵になっているように思いました。

■「魚のゆりかご水田」プロジェクトで生産されたお米は、農家の側からすれば「魚のゆりかご水田米」の認証を受けてプレミアム米として販売されていくことが望ましいわけですが、JA等では一定以上の生産量がないとプレミアム米として扱うことが難しいようです。少ない量だと通常の米と同じように扱われてしまいます。高く売ろうと思うと、農家の皆さんが個別の販路を通して販売するしかありません。まとまった量がいるということになると、地域社会の中で複数の集落がこの「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組む必要が出てきます。地域内の集落連携が必要になります。なかなか難しい問題ですね。滋賀県内で、もっと「魚のゆりかご水田」米を食べていただき、食べることで琵琶湖を守ることにつなげていければ良いのですが…。

■東京方面でプレミア米を扱う、ある小売店では、「魚のゆりかご水田米」に人気が出てきたそうです。「魚のゆりかご水田米」を買い求める消費者の方は、本当にこの米が取れた水田で魚が成長したのかどうか、それをすごく気にされるのだそうです。生物多様性に配慮した農業は、魚に注目したもの以外にもあるわけですが、魚のばあいは、実際に米を生産している水田で孵化し外来魚に食べられにくくなる大きさまで成長することができます。そこが、他の生物と違うところです。意外に、これは重要なポイントかなと思っていますが、そのことはともかく、自分や家族の安心・安全だけでなく生物多様性にも関心を持つ消費者が価格が高くでも買い求めるようになっているのかも…しれません。しかし、そのような消費者が滋賀県内でもっと増えて行く必要がありますね。そのための、滋賀県内の流通の仕組みをもっと整備していく必要もあります。

■この東京のお話しをお聞かせいただいたとき、赤ちゃんの誕生祝いのお返しに「魚のゆりかご水田米」を送る方がおられるという話しも伺いました。「ゆりかご」と入っているから、赤ちゃんと結びつくのでしょう。面白いですね。プロデュースの仕方も重要ですね。こうなると、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの上流(比喩的な言い方ですが)にある国や県の支援制度から、下流にある消費者に届くまでの流通の仕組みや、プロデュースの仕方に至るまで、全てを視野に入れたある意味で「総合政策」が必要になります。

■月曜日は、長浜市早崎町での調査を午前中に終え、午後からは滋賀県庁農政水産部農村振興課に向かいました。担当職員と「魚のゆりかご水田」プロジェクトを発案された生みの親の職員の方からお話しを伺いました。写真は滋賀県庁に向かう途中に撮ったものです。長浜市早崎町の水田は一面雪に覆われて真っ白だったので、そのあとは、東近江市栗見出在家と野洲市須原の「魚のゆりかご水田」を訪ねてみました。栗見出在家はやはり雪に覆われていましたが、さらに南にある須原までくるとだいぶ雪も融けていました。

■こちら、野洲須原の場合は、先ほど説明した堰あげ魚道を採用されています。「須原魚のゆりかご水田 せせらぎの郷」と書かれた看板の後ろにある水田の排水路をご覧ください。水田と排水路の間にある法面の一部がコンクリートで固められています。そこにスリットが入っています。ここに堰板を入れて水路の水位を高くするのです。この写真だとわかりにくいですね。詳しくは、上にリンクを貼り付けた滋賀県庁の「魚のゆりかご水田」のページをご覧ください。

ランニング中の転倒…

職員の皆さんのSD活動「討論会」

■一昨日、所属する社会学部の課長さんから教員宛のメーリングリストで、来月、昨今の大学改革との関連でいろいろ話題になっている、近畿大学の総務部長・世耕石弘さんが本学に講演に来られるという情報が届きました。そのメールの下の方に、創立400周年になる2039年の本学の大学の展開について、討論会(ディベート)するから来てください…とも書いてありました。2039年というと、21年先のことになりますね。私は後9年で退職しますし、21年先というと80歳を超えています。生きていられるかどうかも、わかりません。そのような先のことではありますが、素朴に面白そうだと思い、昨日、大学本部のある深草キャンパスに出かけました。

■よくわかっていなかったのですが、職員の皆さんのSD活動(Staff Development)の一環として取り組まれている自主的な研究会「龍谷未来塾」が主催した討論会でした。SD活動とは、大学事務職員の能力(企画・運営能力)および資質の向上を図ることを目的に取り組まれる活動のことです。一昨日いただいたメールには、「ご興味のある方は、是非ご参加ください」とあったので出かけたのですが、そんなところに現れる教員は私しかいませんでした。おっちょこちょいですね…。私としては、なんとも場違いなところに来てしまったとアウェー感をビシビシ感じつつも、職員の皆さんの日々の研鑽についてもビシビシ感じ取ることができたので、とても良い機会になりました。こうやって日々研鑽を積んでいる職員の方達が、学内様々な部署で勤務されていることについても、素敵なことだなあと思いました。

■さて、討論会ですが、ディベート形式ですので、与えられたテーマに対して賛成派と反対派の2チームに分かれて徹底して討論するということになりました。参加された若い職員の皆さんが、職務以外の時間に相当リサーチをして討論に臨まれていることがわかりました。大学が抱える様々な課題を乗り越えていくためには、建学の精神を具現化するブレのない具体的なアプローチとともに、財政的な問題や、当該の課題を取り巻く国の政策や社会状況等を、同時に視野に入れながら考えていかなければなりません。今回のテーマは、かなり難しいものでした。でも、チャレンジングなテーマで面白かったな。

■討論会に参加された若い職員の皆さんたちは、先輩の職員の皆さんに鍛えられているなあと思いました。若い職員の皆さんの討論を見守る管理職の皆さんのコメントにも感心しました。管理職の皆さんのご発言は、それぞれの勤務されている部署の立ち位置から見えてくるご指摘でした。討論会、先輩である管理職のコメント、いずれも教員の私にとって勉強になりました。

■2039年。どういう時代なんでしょうね。「人口減少社会」、「超超高齢社会」、「多死社会」、「100歳時代」…。未だ人類が経験したことのない社会が訪れます。2030年で3人に1人が高齢者になるという予測があります。死ぬ直前まで元気に働き、生活が成り立つだけの収入もあり、医療や福祉もそれなりに充実している…そんなことはおそらく不可能です。そのような時代の「生老病死」とは、どのようなものなのでしょうか。現在、平均寿命は伸びてはいても、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間、すなわち平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約13年といわれています。2039年には、この健康寿命はどう変化しているのでしょう。その時の経済力によっても、健康寿命には差が生まれてくるような気がします。

■そのような時代に、龍谷大学はどのように大学を展開して行けばよいのでしょうか。現在においても、人生の最期の段階で、肉体的な苦しみを緩和する「医学」と、最後の段階の生活のQOLを支える「福祉」と、自分が死んでいくことの意味を支える広い意味での「宗教」は、うまくつながっていません。その間をつなごうと、様々な努力が行われていますが、私には十分だとはとても思えません。「医学」「福祉」「宗教」の分離した現在の状況が、2039年には緩和しているのでしょうか。私にはよくわかりません。わかりませんが、その時代の「生老病死」にきちんと向かい合い対応できる人材養成をできる大学であって欲しいと思います。もちろん、そのことが龍谷大学だけでできるわけではないでしょう。学外の様々な組織との連携は不可欠です。そのような連携を促進するような法制度ができるているのか、それも私にはわりません。わからないことだらけですね。しかし、その時代の「生老病死」を支える「共助の仕組み」、多様な主体と連携しながら地域に展開していけるような、そのような大学であって欲しいと思います。それでこそ、浄土真宗の宗門校である龍谷大学だと思うのです。

第3回「水宝山」プロジェクト会議(琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その9))

■昨日、琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクトの第3回目の打ち合わせ会議でした。このプロジェクトには名前がつきました。「水草は宝の山なのに、どうして有効利用されないのかな…」というメンバーのお一人の発言から、「水草は宝の山」プロジェクト、短縮して「水宝山」プロジェクトという名前になりました。芋焼酎の名前のようですが、私たちのプロジェクトの願いが込められています。

■さて、少し回り道になりますが、この「水宝山」がスタートするまでの経緯について説明をさせてください。私は、このブログでいろいろ投稿してきましたが、総合地球環境学研究所の「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に参加していますが、このプロジェクトが琵琶湖の南湖の水草問題に関連して、別のプロジェクトと連携することになりました。総合地球環境学研究所の近藤康久さんが代表をされている「オープンサイエンスと社会協働の融合に基づく 琵琶湖流域圏水草資源活用コミュニティーの形成」というプロジェクトです(以下、近藤プロ)。この近藤プロの目的は、琵琶湖の南湖で年によって大量に繁茂し様々な問題を引き起こしている水草を、「市民の力」で資源として有効利用し、問題の解決につなげていくことにあります。様々な事情から、私はこの近藤プロにも参加することになりました。

■プロジェクトに参加するにあたって、私は半分は研究者として、半分は大津市民としてこの近藤プロに関わることにしました。知り合いの環境社会学者・菊地直樹さんが使っておられる用語で言えば、「レジデント型研究者」として関わることにしたのです。このプロジェクトには、大津市にあるITベンチャー企業・近江ディアイ株式会社の代表・藤澤栄一さんも参加されていました。IT技術者である藤澤さんと研究者である私は、南湖のある大津市に様々な人のつながりがあることから、近藤プロジェクトの了解を得て、まずは、水草の問題に関心を持っておられる(持っておられるであろう)知り合いの方達に「水草の問題について一緒に考え、活動しませんか」と呼びかけたのでした。それが、「水宝山」の始まりです。現在、大津市公園緑地協会、琵琶湖汽船株式会社、オーパルオプテックス株式会社、民宿きよみ荘、Flower produce一花、大津漁業協同組合の皆さんにご参加いただいています。いずれの方も、「南湖の水草をなんとかしないとけない」と考えておられる方達です。また、大津市環境政策課、大津市企画調整課、滋賀県琵琶湖政策課、滋賀県自然保護課といった役所の皆さんも、その専門性で私たちの活動を支えてくださっています。

■この「水宝山」のこれまでの活動で、藤澤さんとまず私が取り組んできたことは、水草に関心を持った皆さんが、集まって議論をし、行動につなげていくための、「場づくり」をしてきたということになると思います。私は、常々、「場づくり」のためには「呼びかけ屋さん」と「つなぎ屋さん」が必要だと思っていますが、今回は、自らそのことを実践することになりました。「半研究者半市民」。そのようなスタンスで「水宝山」の活動を始めたわけですが、「場づくり」を始めて気がついたことは、参加されている皆さんがお持ちのそれぞれ専門性が横につながることで予想もしない「相乗効果」が生み出されるのではないかということです。この「水宝山」の場で、お互いに良い刺激を与え合い、創発的に「素敵な取り組み」が生まれていけばと思っています(「水宝山」が誕生するまでのことについては、「水草」のカテゴリーでお読みいただけます)。

■さて、昨日は、まず近藤康久さんから近藤プロの説明をしていただきました。近藤プロは、「ドミノ倒し」の最初のドミノの駒の役割を果たしているわけですが、すでに自律的に動き始めている「水宝山」をフォローしていただきながら、近藤プロの専門家の皆さんたちには、「水宝役」の活動を支援していただければと思っています。近藤さんの説明の後は、最近の水草関連の出来事を資料をもとに情報共有しました。南湖の水草問題に行政として直接的に関わっておられる滋賀県琵琶湖政策課の職員の方から、企業等が実施する「琵琶湖の水草等の対策技術開発」への行政からの支援についてお話しをいただきました。そして、琵琶湖汽船の社長をされている川戸良幸さんから、川戸さんが構想されている「ビワポイント」の展開についてご説明いただきました。大変ワクワクするお話しでした。

■川戸さんは、この「ビワポイント」が「地域住民の行為を価値化し 琵琶湖の環境・社会保全再生を実現し地域社会をより良くする」ための社会的な仕掛けとして位置付け、「オープンガバナンス」に向けての取り組みにしていきたいと考えておられます。滋賀県では、琵琶湖の保全に関連して「母なる琵琶湖」=「Mother Lake」という言い方をします。しかし、琵琶湖の環境の保全が琵琶湖だけで完結しているわけではありません。四方を取り囲む山々の森林、その森林と琵琶湖をつなぐ河川の保全も重要になってきます。川戸さんは、「Mother Lake」に加えて、「Father Forest」「Children River」という言い方を思いつかれました。家族のように繋がっているわけですね。そして、それら全ての保全をめざす「びわ湖ファミリー会」という企業のCSR(Corporate Social Responsibility)を基盤にした団体の設立を考えておられます。通常であれば、この団体がCSRの一環として森林・河川・琵琶湖の保全する事業に対して寄付をしていくことになるのですが、「ビワポイント」はそうではありません。

■こんな仕組みを川戸さんは構想されています。人びとのボランタリーな環境保全活動を「ビワポイント」として「見える化」し、それを換金して環境保全事業に還元していく仕組みです。

・地域住民や県内企業等の団体が保全活動に取り組みます。

・様々な保全活動に対してポイントをお渡しします。活動する地域住民や団体等は「ポイントを集める」ことになります。このことを、川戸さんは「様々な行為の価値化」と呼んでおられます。

・これまでの取り組んでこられた保全活動を「ビワポイント」という数値に置き換えることで、環境保全活動が「見える化」していくわけですね。これまで取り組んできた環境保全活動が社会的に「見える化」することで、活動されている皆さんの励みにもなります。モーチベーションが向上します。この「ビワポイント」は、参加する方達に配布されるカードに貯められていきます。

・この「ビワポイント」では、様々な小売店で実施されているポイントカードのポイントを、「ビワポイント」に置き換えることもできるようにします。

・「びわ湖ファミリー会」に参画している企業は、こうやって溜まった「ビワポイント」を換金して、県内の自治体が取り組む環境保全再生関連事業に寄付します。その際、地域住民は、どの環境再生関連事業に自分が貯めた「ビワポイント」を寄付できるのか、選択できるようになっています。「びわ湖ファミリー会」も、貯まったポイントのみ自治体に寄付することになります。

・その財源は、「びわ湖ファミリー会」に参画する企業が負担します。ただし、川戸さんは「企業の売名的行為になりがちの従来型CSRとは違い、住民主体の行為に企業が協賛する新しい形のCSR」だと考えておられます。

■私は、この「水宝山」の会議の中で、水草の有効利用に関して「小さな循環」と「大きな循環」に取り組んではどうかと提案してきました。今回の川戸さんの提案は、「大きな循環」とも対応するご提案です。「大きな循環」では、県が刈り取った水草を有効利用しながら、水草を刈り取るための費用を生み出していくことが最終的な目標になりますが、川戸さんのご提案はいろいろヒントを得ることができました。川戸さんは、琵琶湖汽船という企業の社長さんです。これからの時代の企業経営はどうあるべきなのかを考えておられます。最近は、企業の長期的成長のためには「ESG」に注目した経営が必要だと言われています。「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance) の頭文字を取ったものですが、川戸さんは、この「ビワポイント」によって、琵琶湖を中心とした滋賀の環境を保全し(「E」)、住みよい街へと地域住民の皆さんのモーチベーションを高め(「S」)、企業も街の魅力創造に寄与し、財務リターンが期待できる持続型CSRが実現していく(「G」)のではないかと考えておられます。このような活動は、企業にとってはこれまでのCSRを次の段階のCSVに進めていくことになります。CSVとは、「Creating Shared Value」の頭文字をとったもので、社会的な課題をそれぞれの企業の強みで解決することで、企業の持続的な成長へとつなげていくという意味です。

■今回も、いろいろ勉強することができました。こういう方達と一緒に仕事をすることは、とても楽しい。本当にありがたいことだと思います。さて、川戸さんの「ビワポイント」のお話しに刺激を受けた方達からは、このような仕組みを、「環境」だけでなく「農業」や「福祉」にも展開できるのではないかとのご意見も出てきました。川戸さんは、この「ビワポイント」を構想するだけでなく、県内の企業ネットワークをもとに具体的に運用していこうと考えておられます。今後の具体的な展開が楽しみです。

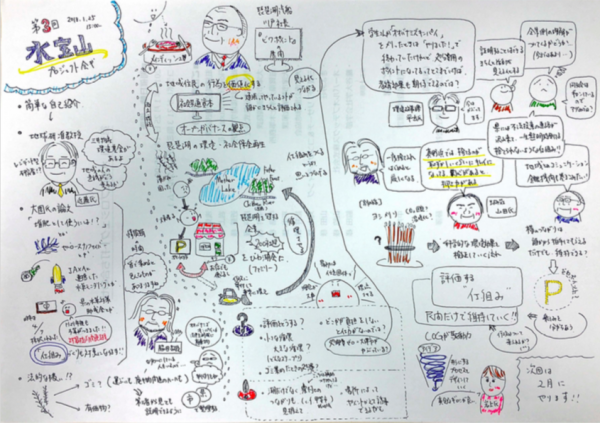

■ところで、冒頭の画像をご覧ください。これは、大津市のオープンガバナンスに関して、事業を受託しているコンサル会社(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)の社員の方が描かれたものです。「水宝山」のメンバーではありませんが、私たちの会議を傍聴されています。この日の会議の内容が、絵と文字でまとめられています。こういう手法があるんですね。