銀のスプーンとフォーク

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■ということで、我が家のキッチンの吊り戸棚の奥から出てきたのが、このスプーンとフォークです。西欧には、「銀のスプーンをくわえて産まれてきた子どもは幸せになる(”born with a silver spoon in one’s mouth.”)」という言い伝えがあるそうですね。ということで、私が生まれた時にも、誰かがお祝いに銀のスプーンとフォークをプレゼントしてくれたようです。正確には、銀メッキのスプーンとフォークですけどね。ずいぶん前のことになりますが、おそらくは私の娘(孫の母親)が生まれた頃、このスプーンとフォークが実家から我が家に「移管」されていたらしいのですが忘れてしまっていました。取り出してみると、現在は上の左の写真のように黒くなっていました。ふと、孫に使ってもらおうと綺麗にしてみることにしました。沸騰したお湯に塩とアルミフォイルを入れて煮ると、電気分解でアルミに汚れが移ります。それだけでは、まだ汚れが残っているので、最後は練り歯磨きで仕上げました。すると、右の写真のようにピカピカです。このピカピカになったスプーンとフォークを、孫に送りました。まだきちんと使えないようですが、少しずつ練習をしてくれているようです。

■ところで、銀のスプーンとフォークから連想することといえば、中勘助の小説『銀の匙』ですね。孫が読んでくれるようになったらいいのですが、それはだいぶ先のことでしょう。たまたま、facebookのお「友達」の方が、「子どもたちが二歳くらいのころ、松谷みよ子の「おさじさん」という絵本が大好きだったことを思い出しました」とコメントしてくださったので、孫には、銀のスプーンとフォークと合わせて『おさじさん』(松谷みよ子)という絵本を送ってみました。まだ言葉がわからないのですが、娘が孫に読み聞かせしてくれているようです。

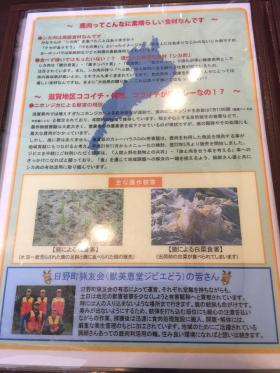

天然「鹿カツカレー」

■今週の月曜日、滋賀県長浜市早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関してお話しを伺いました。その日の昼食は、お話しくださった皆さんのお1人、松井賢一さんにお誘いいただき、全国でチェーン展開している「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」でカレーをいただくことになりました。「CoCo壱番屋 長浜8号バイパス店」は全国チェーン店ですが、滋賀県では、「CoCo壱番屋」のフランチャイズを展開する株式会社アドバンスが経営されています。さて、なぜ松井賢一さんがお誘いくださったかというと、株式会社アドバンスさんと松井賢一さんとが共同開発した「天然「鹿カツカレー」」を、この季節限定でいただくことができるからです。こちらのカツになっている鹿肉は、余呉と長浜で獣害対策として駆除された鹿の肉が使用されています。ジビエカレーとして、非常に美味しくいただきました。鹿の「命」をいただきました…という気持ちになりますね。

■松井賢一さんは、鹿肉の「プロ」です。すでに『うまいぞ!シカ肉―捕獲、解体、調理、販売まで 』や、『いけるね!シカ肉 おいしいレシピ60』を出版されています。知人で、宮崎県の山村にお住いの女性も松井さんの鹿の本の愛読者でした。そのことfacebookの私の投稿へのコメントで知ることになりました。こんなコメントです。「宮崎の山の中で農業をやっているのですが鹿や猪の食害に悩まされ夫が狩猟の免許をとり鹿や猪を捕獲しています。鹿肉料理のレパートリーが少なくて。松井さんの本は重宝しています。ありがとうございます。鹿肉ハンバーガーを作ったら子ども達に好評でした。マクドナルドよりずっと美味しいって」。全国に松井さんの著書の愛読者がおられるようですね。

「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関する調査

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■月曜日、東京にある日本獣医生命科学大学の桑原考史さんと一緒に、滋賀県長浜市の早崎町に伺いました。そして、早崎町で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトに関して、faceookのお「友達」でもある早崎町在住の松井賢一さんと早崎町農地水事務局長の中村さんからお話しをお聞かせいただきました。また、湖北農業農村振興事務所でも担当県職員の皆さんに行政からの支援に関してお話しをお聞かせいただきました。ありがとうございました。非常に勉強になりました。

■ところで、「魚のゆりかご水田」プロジェクトとは何かというご質問があるかもしれません。このプロジェクトの詳細については、滋賀県庁の解説をお読みいただければと思います。

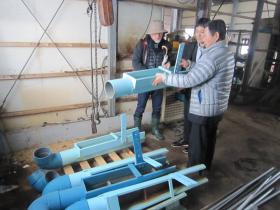

■写真は、早崎の「魚のゆりかご水田」で設置される一筆魚道です。もちろん、現在、水田は雪に覆われていますので、一筆魚道を設置している写真は夏場に取られたものです。松井さんからいただきました。後者の方は、中村さんの作業場で松井さんに撮っていただいたものです。さて、この一筆魚道何ですが、1つ(1筆)の水田だけに魚が遡上できるようにしたものです。滋賀県内で取り組まれている「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、集落によっては、魚道も兼ねた堰を設けて水路ごと水位を高くし、魚を遡上させておられるところもあります。一方、こちら早崎町の一筆魚道はこんなに簡単な装置です。圃場整備を終えた水田の排水管にも直接つなぐことができます。また、その時々の水路の水位に応じて傾斜した魚道を上げ下げできます。傾斜した魚道部分に穴が複数空いていて、そこに棒を通して高さを調整できるのです。早崎町農地水事務局長の中村さんが製作されたものです。ひとつを製作するのに時間はかかりますが、安価にできます。これは、いわゆる一筆魚道と言われるものですが、転作の関係で「ゆりかご水田」を実施する水田が年とともに変わったとしても、簡単にこの魚道を移動させることができます。この土地ならではの、技術的な工夫です。少し大掛かりになる堰あげ魚道のばあいは、たくさんの方達が力を合わさなければ設置できません。ただし、共同作業をすることで、人のつながりが強化されるという側面もあります。一概に簡単に設置できるから良い…といった単純なものでもありません。早崎の場合は、転作等の事情が背景には存在しているのです。

■お話しを伺うなかでは、国の補助金を含めた環境保全型農業の支援制度、県の支援制度、集落を運営する上での事情、集落固有の環境特性、集落の歴史や文化…様々な事柄が、目の前でつながりながら複雑に動いていることを実感しました。そして、集落をどう守って行くのかを考え努力する「村づくり」の文脈の上で、行政からの支援をうまく「消化」することができるかどうか、集落をまとめていくリーダーをどういう仕組みで、なおかつ持続可能な形で生み出していくのか…その辺りも重要な鍵になっているように思いました。

■「魚のゆりかご水田」プロジェクトで生産されたお米は、農家の側からすれば「魚のゆりかご水田米」の認証を受けてプレミアム米として販売されていくことが望ましいわけですが、JA等では一定以上の生産量がないとプレミアム米として扱うことが難しいようです。少ない量だと通常の米と同じように扱われてしまいます。高く売ろうと思うと、農家の皆さんが個別の販路を通して販売するしかありません。まとまった量がいるということになると、地域社会の中で複数の集落がこの「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組む必要が出てきます。地域内の集落連携が必要になります。なかなか難しい問題ですね。滋賀県内で、もっと「魚のゆりかご水田」米を食べていただき、食べることで琵琶湖を守ることにつなげていければ良いのですが…。

■東京方面でプレミア米を扱う、ある小売店では、「魚のゆりかご水田米」に人気が出てきたそうです。「魚のゆりかご水田米」を買い求める消費者の方は、本当にこの米が取れた水田で魚が成長したのかどうか、それをすごく気にされるのだそうです。生物多様性に配慮した農業は、魚に注目したもの以外にもあるわけですが、魚のばあいは、実際に米を生産している水田で孵化し外来魚に食べられにくくなる大きさまで成長することができます。そこが、他の生物と違うところです。意外に、これは重要なポイントかなと思っていますが、そのことはともかく、自分や家族の安心・安全だけでなく生物多様性にも関心を持つ消費者が価格が高くでも買い求めるようになっているのかも…しれません。しかし、そのような消費者が滋賀県内でもっと増えて行く必要がありますね。そのための、滋賀県内の流通の仕組みをもっと整備していく必要もあります。

■この東京のお話しをお聞かせいただいたとき、赤ちゃんの誕生祝いのお返しに「魚のゆりかご水田米」を送る方がおられるという話しも伺いました。「ゆりかご」と入っているから、赤ちゃんと結びつくのでしょう。面白いですね。プロデュースの仕方も重要ですね。こうなると、「魚のゆりかご水田」プロジェクトの上流(比喩的な言い方ですが)にある国や県の支援制度から、下流にある消費者に届くまでの流通の仕組みや、プロデュースの仕方に至るまで、全てを視野に入れたある意味で「総合政策」が必要になります。

■月曜日は、長浜市早崎町での調査を午前中に終え、午後からは滋賀県庁農政水産部農村振興課に向かいました。担当職員と「魚のゆりかご水田」プロジェクトを発案された生みの親の職員の方からお話しを伺いました。写真は滋賀県庁に向かう途中に撮ったものです。長浜市早崎町の水田は一面雪に覆われて真っ白だったので、そのあとは、東近江市栗見出在家と野洲市須原の「魚のゆりかご水田」を訪ねてみました。栗見出在家はやはり雪に覆われていましたが、さらに南にある須原までくるとだいぶ雪も融けていました。

■こちら、野洲須原の場合は、先ほど説明した堰あげ魚道を採用されています。「須原魚のゆりかご水田 せせらぎの郷」と書かれた看板の後ろにある水田の排水路をご覧ください。水田と排水路の間にある法面の一部がコンクリートで固められています。そこにスリットが入っています。ここに堰板を入れて水路の水位を高くするのです。この写真だとわかりにくいですね。詳しくは、上にリンクを貼り付けた滋賀県庁の「魚のゆりかご水田」のページをご覧ください。

ランニング中の転倒…

職員の皆さんのSD活動「討論会」

■一昨日、所属する社会学部の課長さんから教員宛のメーリングリストで、来月、昨今の大学改革との関連でいろいろ話題になっている、近畿大学の総務部長・世耕石弘さんが本学に講演に来られるという情報が届きました。そのメールの下の方に、創立400周年になる2039年の本学の大学の展開について、討論会(ディベート)するから来てください…とも書いてありました。2039年というと、21年先のことになりますね。私は後9年で退職しますし、21年先というと80歳を超えています。生きていられるかどうかも、わかりません。そのような先のことではありますが、素朴に面白そうだと思い、昨日、大学本部のある深草キャンパスに出かけました。

■よくわかっていなかったのですが、職員の皆さんのSD活動(Staff Development)の一環として取り組まれている自主的な研究会「龍谷未来塾」が主催した討論会でした。SD活動とは、大学事務職員の能力(企画・運営能力)および資質の向上を図ることを目的に取り組まれる活動のことです。一昨日いただいたメールには、「ご興味のある方は、是非ご参加ください」とあったので出かけたのですが、そんなところに現れる教員は私しかいませんでした。おっちょこちょいですね…。私としては、なんとも場違いなところに来てしまったとアウェー感をビシビシ感じつつも、職員の皆さんの日々の研鑽についてもビシビシ感じ取ることができたので、とても良い機会になりました。こうやって日々研鑽を積んでいる職員の方達が、学内様々な部署で勤務されていることについても、素敵なことだなあと思いました。

■さて、討論会ですが、ディベート形式ですので、与えられたテーマに対して賛成派と反対派の2チームに分かれて徹底して討論するということになりました。参加された若い職員の皆さんが、職務以外の時間に相当リサーチをして討論に臨まれていることがわかりました。大学が抱える様々な課題を乗り越えていくためには、建学の精神を具現化するブレのない具体的なアプローチとともに、財政的な問題や、当該の課題を取り巻く国の政策や社会状況等を、同時に視野に入れながら考えていかなければなりません。今回のテーマは、かなり難しいものでした。でも、チャレンジングなテーマで面白かったな。

■討論会に参加された若い職員の皆さんたちは、先輩の職員の皆さんに鍛えられているなあと思いました。若い職員の皆さんの討論を見守る管理職の皆さんのコメントにも感心しました。管理職の皆さんのご発言は、それぞれの勤務されている部署の立ち位置から見えてくるご指摘でした。討論会、先輩である管理職のコメント、いずれも教員の私にとって勉強になりました。

■2039年。どういう時代なんでしょうね。「人口減少社会」、「超超高齢社会」、「多死社会」、「100歳時代」…。未だ人類が経験したことのない社会が訪れます。2030年で3人に1人が高齢者になるという予測があります。死ぬ直前まで元気に働き、生活が成り立つだけの収入もあり、医療や福祉もそれなりに充実している…そんなことはおそらく不可能です。そのような時代の「生老病死」とは、どのようなものなのでしょうか。現在、平均寿命は伸びてはいても、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間、すなわち平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約13年といわれています。2039年には、この健康寿命はどう変化しているのでしょう。その時の経済力によっても、健康寿命には差が生まれてくるような気がします。

■そのような時代に、龍谷大学はどのように大学を展開して行けばよいのでしょうか。現在においても、人生の最期の段階で、肉体的な苦しみを緩和する「医学」と、最後の段階の生活のQOLを支える「福祉」と、自分が死んでいくことの意味を支える広い意味での「宗教」は、うまくつながっていません。その間をつなごうと、様々な努力が行われていますが、私には十分だとはとても思えません。「医学」「福祉」「宗教」の分離した現在の状況が、2039年には緩和しているのでしょうか。私にはよくわかりません。わかりませんが、その時代の「生老病死」にきちんと向かい合い対応できる人材養成をできる大学であって欲しいと思います。もちろん、そのことが龍谷大学だけでできるわけではないでしょう。学外の様々な組織との連携は不可欠です。そのような連携を促進するような法制度ができるているのか、それも私にはわりません。わからないことだらけですね。しかし、その時代の「生老病死」を支える「共助の仕組み」、多様な主体と連携しながら地域に展開していけるような、そのような大学であって欲しいと思います。それでこそ、浄土真宗の宗門校である龍谷大学だと思うのです。

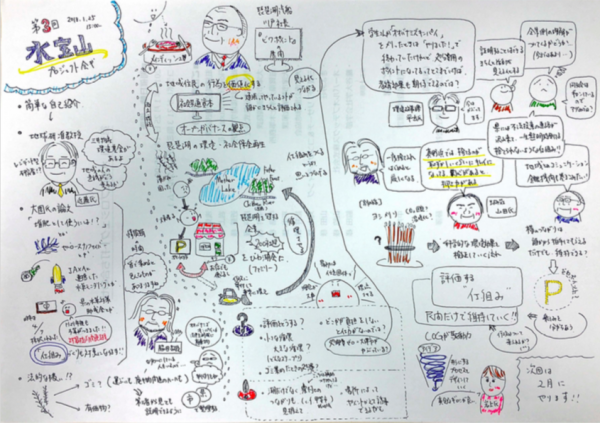

第3回「水宝山」プロジェクト会議(琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その9))

■昨日、琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクトの第3回目の打ち合わせ会議でした。このプロジェクトには名前がつきました。「水草は宝の山なのに、どうして有効利用されないのかな…」というメンバーのお一人の発言から、「水草は宝の山」プロジェクト、短縮して「水宝山」プロジェクトという名前になりました。芋焼酎の名前のようですが、私たちのプロジェクトの願いが込められています。

■さて、少し回り道になりますが、この「水宝山」がスタートするまでの経緯について説明をさせてください。私は、このブログでいろいろ投稿してきましたが、総合地球環境学研究所の「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に参加していますが、このプロジェクトが琵琶湖の南湖の水草問題に関連して、別のプロジェクトと連携することになりました。総合地球環境学研究所の近藤康久さんが代表をされている「オープンサイエンスと社会協働の融合に基づく 琵琶湖流域圏水草資源活用コミュニティーの形成」というプロジェクトです(以下、近藤プロ)。この近藤プロの目的は、琵琶湖の南湖で年によって大量に繁茂し様々な問題を引き起こしている水草を、「市民の力」で資源として有効利用し、問題の解決につなげていくことにあります。様々な事情から、私はこの近藤プロにも参加することになりました。

■プロジェクトに参加するにあたって、私は半分は研究者として、半分は大津市民としてこの近藤プロに関わることにしました。知り合いの環境社会学者・菊地直樹さんが使っておられる用語で言えば、「レジデント型研究者」として関わることにしたのです。このプロジェクトには、大津市にあるITベンチャー企業・近江ディアイ株式会社の代表・藤澤栄一さんも参加されていました。IT技術者である藤澤さんと研究者である私は、南湖のある大津市に様々な人のつながりがあることから、近藤プロジェクトの了解を得て、まずは、水草の問題に関心を持っておられる(持っておられるであろう)知り合いの方達に「水草の問題について一緒に考え、活動しませんか」と呼びかけたのでした。それが、「水宝山」の始まりです。現在、大津市公園緑地協会、琵琶湖汽船株式会社、オーパルオプテックス株式会社、民宿きよみ荘、Flower produce一花、大津漁業協同組合の皆さんにご参加いただいています。いずれの方も、「南湖の水草をなんとかしないとけない」と考えておられる方達です。また、大津市環境政策課、大津市企画調整課、滋賀県琵琶湖政策課、滋賀県自然保護課といった役所の皆さんも、その専門性で私たちの活動を支えてくださっています。

■この「水宝山」のこれまでの活動で、藤澤さんとまず私が取り組んできたことは、水草に関心を持った皆さんが、集まって議論をし、行動につなげていくための、「場づくり」をしてきたということになると思います。私は、常々、「場づくり」のためには「呼びかけ屋さん」と「つなぎ屋さん」が必要だと思っていますが、今回は、自らそのことを実践することになりました。「半研究者半市民」。そのようなスタンスで「水宝山」の活動を始めたわけですが、「場づくり」を始めて気がついたことは、参加されている皆さんがお持ちのそれぞれ専門性が横につながることで予想もしない「相乗効果」が生み出されるのではないかということです。この「水宝山」の場で、お互いに良い刺激を与え合い、創発的に「素敵な取り組み」が生まれていけばと思っています(「水宝山」が誕生するまでのことについては、「水草」のカテゴリーでお読みいただけます)。

■さて、昨日は、まず近藤康久さんから近藤プロの説明をしていただきました。近藤プロは、「ドミノ倒し」の最初のドミノの駒の役割を果たしているわけですが、すでに自律的に動き始めている「水宝山」をフォローしていただきながら、近藤プロの専門家の皆さんたちには、「水宝役」の活動を支援していただければと思っています。近藤さんの説明の後は、最近の水草関連の出来事を資料をもとに情報共有しました。南湖の水草問題に行政として直接的に関わっておられる滋賀県琵琶湖政策課の職員の方から、企業等が実施する「琵琶湖の水草等の対策技術開発」への行政からの支援についてお話しをいただきました。そして、琵琶湖汽船の社長をされている川戸良幸さんから、川戸さんが構想されている「ビワポイント」の展開についてご説明いただきました。大変ワクワクするお話しでした。

■川戸さんは、この「ビワポイント」が「地域住民の行為を価値化し 琵琶湖の環境・社会保全再生を実現し地域社会をより良くする」ための社会的な仕掛けとして位置付け、「オープンガバナンス」に向けての取り組みにしていきたいと考えておられます。滋賀県では、琵琶湖の保全に関連して「母なる琵琶湖」=「Mother Lake」という言い方をします。しかし、琵琶湖の環境の保全が琵琶湖だけで完結しているわけではありません。四方を取り囲む山々の森林、その森林と琵琶湖をつなぐ河川の保全も重要になってきます。川戸さんは、「Mother Lake」に加えて、「Father Forest」「Children River」という言い方を思いつかれました。家族のように繋がっているわけですね。そして、それら全ての保全をめざす「びわ湖ファミリー会」という企業のCSR(Corporate Social Responsibility)を基盤にした団体の設立を考えておられます。通常であれば、この団体がCSRの一環として森林・河川・琵琶湖の保全する事業に対して寄付をしていくことになるのですが、「ビワポイント」はそうではありません。

■こんな仕組みを川戸さんは構想されています。人びとのボランタリーな環境保全活動を「ビワポイント」として「見える化」し、それを換金して環境保全事業に還元していく仕組みです。

・地域住民や県内企業等の団体が保全活動に取り組みます。

・様々な保全活動に対してポイントをお渡しします。活動する地域住民や団体等は「ポイントを集める」ことになります。このことを、川戸さんは「様々な行為の価値化」と呼んでおられます。

・これまでの取り組んでこられた保全活動を「ビワポイント」という数値に置き換えることで、環境保全活動が「見える化」していくわけですね。これまで取り組んできた環境保全活動が社会的に「見える化」することで、活動されている皆さんの励みにもなります。モーチベーションが向上します。この「ビワポイント」は、参加する方達に配布されるカードに貯められていきます。

・この「ビワポイント」では、様々な小売店で実施されているポイントカードのポイントを、「ビワポイント」に置き換えることもできるようにします。

・「びわ湖ファミリー会」に参画している企業は、こうやって溜まった「ビワポイント」を換金して、県内の自治体が取り組む環境保全再生関連事業に寄付します。その際、地域住民は、どの環境再生関連事業に自分が貯めた「ビワポイント」を寄付できるのか、選択できるようになっています。「びわ湖ファミリー会」も、貯まったポイントのみ自治体に寄付することになります。

・その財源は、「びわ湖ファミリー会」に参画する企業が負担します。ただし、川戸さんは「企業の売名的行為になりがちの従来型CSRとは違い、住民主体の行為に企業が協賛する新しい形のCSR」だと考えておられます。

■私は、この「水宝山」の会議の中で、水草の有効利用に関して「小さな循環」と「大きな循環」に取り組んではどうかと提案してきました。今回の川戸さんの提案は、「大きな循環」とも対応するご提案です。「大きな循環」では、県が刈り取った水草を有効利用しながら、水草を刈り取るための費用を生み出していくことが最終的な目標になりますが、川戸さんのご提案はいろいろヒントを得ることができました。川戸さんは、琵琶湖汽船という企業の社長さんです。これからの時代の企業経営はどうあるべきなのかを考えておられます。最近は、企業の長期的成長のためには「ESG」に注目した経営が必要だと言われています。「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance) の頭文字を取ったものですが、川戸さんは、この「ビワポイント」によって、琵琶湖を中心とした滋賀の環境を保全し(「E」)、住みよい街へと地域住民の皆さんのモーチベーションを高め(「S」)、企業も街の魅力創造に寄与し、財務リターンが期待できる持続型CSRが実現していく(「G」)のではないかと考えておられます。このような活動は、企業にとってはこれまでのCSRを次の段階のCSVに進めていくことになります。CSVとは、「Creating Shared Value」の頭文字をとったもので、社会的な課題をそれぞれの企業の強みで解決することで、企業の持続的な成長へとつなげていくという意味です。

■今回も、いろいろ勉強することができました。こういう方達と一緒に仕事をすることは、とても楽しい。本当にありがたいことだと思います。さて、川戸さんの「ビワポイント」のお話しに刺激を受けた方達からは、このような仕組みを、「環境」だけでなく「農業」や「福祉」にも展開できるのではないかとのご意見も出てきました。川戸さんは、この「ビワポイント」を構想するだけでなく、県内の企業ネットワークをもとに具体的に運用していこうと考えておられます。今後の具体的な展開が楽しみです。

■ところで、冒頭の画像をご覧ください。これは、大津市のオープンガバナンスに関して、事業を受託しているコンサル会社(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)の社員の方が描かれたものです。「水宝山」のメンバーではありませんが、私たちの会議を傍聴されています。この日の会議の内容が、絵と文字でまとめられています。こういう手法があるんですね。

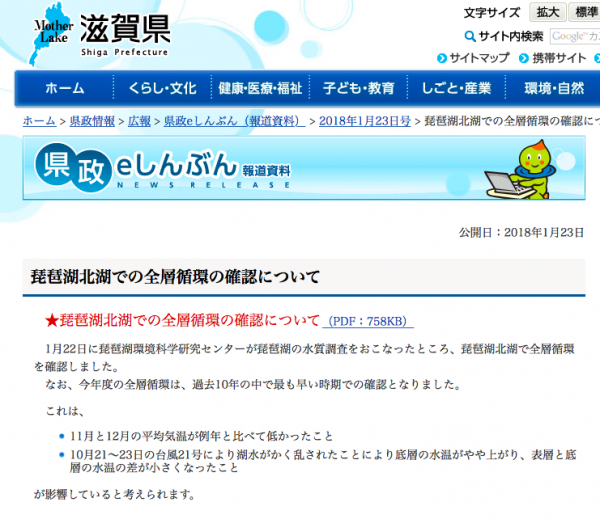

琵琶湖の全循環(2018年)

■「琵琶湖の深呼吸」とも言われる全循環が、1月22日に確認されたようです。一昨年の琵琶湖の全循環はとても遅れました。3月になってやっと確認されました。琵琶湖の環境に関心を持つ多くの人びとが気を揉みました。なぜ全循環が確認されないといけないのか、「琵琶湖の全循環(2016年)」をお読みいただければと思います。ちなみに、昨年、2017年は1月26日でした。今年も、通常通りの時期に全循環が確認されました。寒さが厳しいからです。しかしながら、地球全体からすれば温暖化の傾向にあるわけですから、記録的…といわれるような暖冬になると、全循環は遅れてしまいます。

■私は、以前、岩手県盛岡市に暮らしていました。盛岡では、秋になると市内を流れる北上川、その支流の中津川に鮭が遡上していました。鮭が遡上する様子を、多くの市民の皆さんが橋の上から眺めておられました。そして、高松の池にやってくる白鳥のことも気にかけておられました。「今年も鮭が遡上したね」とか、「白鳥が飛んできたね」とか、そういう気持ちで身近な自然環境を感じ取っていたわけですね。毎年、繰り返しておこる自然の出来事。それが今年も再びやってきたことで、安心するわけです。琵琶湖の全循環には、そのような生き物の姿は見えません。全循環自体は、物理的な現象になります。しかし、「今年も鮭が遡上したね」とか「白鳥が飛んできたね」とか、お互いに語り合って安心した気持ちになるのと、「今年も全循環が確認されたね」と語り合って安心した気持ちになるのとは、気持ち的にはかなり近いように思います。もちろん、私の個人的な思いかもしれませんが。

地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性」

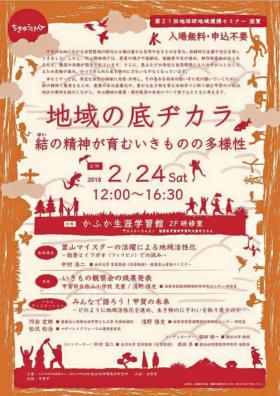

■総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」が、2月24日に甲賀市にある「かふか生涯学習館」(〒520-3414 滋賀県甲賀市甲賀大原中886)で開催されます。今回の地域連携セミナーは、コアメンバーとして参加している地球研の私たちのプロジェクトが中心なって企画を進めてきました。主催は地球研、滋賀県に共済を、甲賀市からは後援をいただいています。私は、同日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めることから、今日は、「かふか生涯学習館」で最終の打ち合わせを行いました。

■今回の「地域連携セミナー」では、金沢大学名誉教授の中村浩二先生に基調講演をお願いいたします。ご講演のタイトルは、「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」です。中村先生は、「角間の里山自然学校」、「能登半島・里山里海自然学校」、「 能登里山マイスター養成プログラム」の代表として石川県の里山里海の保全、総合的活用、地域再生に取り組んでおられました。また、フィリピン・イフガオ世界農業遺産の将来を担う人材を養成する「イフガオ里山マイスター養成プログラム」にも取り組まれています。今回の基調講演では、長年にわたる中村先生にご経験を元にお話しをいただく予定です。

■基調講演のあとは、私たちのプロジェクトと連携しながら、甲賀市甲賀町小佐冶の水田で「いきもの観察会」をしてきた、甲賀市立佐山小学校の児童さんに「いきもの観察会」の成果を発表していただきます。そのあとは、パネルディスカッションです。以下の概要にも説明してありますが、地球研のプロジェクトとの連携でお世話になっている小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)の環境保全部会の農家の皆さんにご協力をいただきます。県内の農業関係者には良く知られていますが、小佐治は特産品であるもち米の生産、そのもち米を活かした6次産業化の活動で大変有名です。しかし、最初からそのような取り組みができたわけではありません。どのようにして、この6次産業化の取り組みを集落ぐるみで盛り上げてきたのか、村づくり・人づくりのお話しを中心にお聞かせいただこうと思います。そのような6次産業化の取り組みの延長線上に小佐治の里地里山の生き物の賑わいが生まれているのです。最初に「いきものの多様性」という課題があったわけではないのです。

■パネルディスカッションには、このような小佐治の取り組みに向き合い、農家の皆さんと超学際的研究を進めてきた淺野悟史さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員)からも報告していただきます。また、このような内陸部での「いきものの多様性」に関する取り組みに対して、琵琶湖に接する沿岸地域で「いきものの多様性」の問題に取り組んできた漁師の松沢松治さん(マザーレイクフォーラム運営委員長)からもご報告をいただき、内陸と沿岸との地域連携のあり方について、ご意見をいただければと思います。

■このような基調講演とパネルディスカッションのサイドイベントも開催されます。最後には、小佐治の「甲賀もち工房」の皆さんによって餅つきが行われ、ぜんざいも振舞われる予定です。

テーマ 地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性

概 要

甲賀の大地に広がる古琵琶湖の肥沃な土壌は豊かな自然や生きものを育み、伝統的な生業や文化を培ってきました。しかし、中山間地域では、農家の減少や高齢化、後継者不足が進み、耕作放棄地がみられるなど、集落の存続が懸念されています。さらに、里山などの身近な自然環境にも人の手が入らなくなるため荒廃が進み、かつてみられた生き物のにぎわいも少なくなっています。

本セミナーでは、身近な自然の価値に共感・共鳴し、その恵みを将来の担い手に受け継いでいくために、結の精神で集落をまとめ、農業の6次産業化や、豊かな生き物を育む水田作りに取り組む甲賀の小佐治地区の事例を紹介しながら、中山間地の農業・農村集落の未来について皆さんとともに考えます。【プログラム】

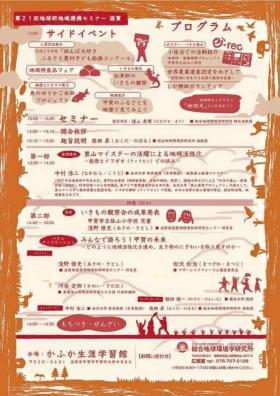

◆サイドイベント

12:00-13:00

・入賞作品展示

平成29年度「田んぼ大好き ふるさと農村子ども絵画コンクール」

・ポスター・パネル展示

小佐治での活動紹介

世界農業遺産認定をめざして-琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業-しが棚田ボランティア

・地域特産品フェア

・いきもの展示

谷津田のいきもの観察

・映像とジオラマ展示

魚のゆりかご水田プロジェクト

・映像展示

甲賀のふるさとを映像で見てみよう

◆第一部

13:00 - 13:10 開催挨拶

13:10 - 13:20 趣旨説明

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

13:20 - 14:20 講演1

「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」

中村浩二 金沢大学客員教授(名誉教授)・能登里海里山マイスター

休憩(20分)

◆第二部 14:40 - 15:50

発表

いきもの観察会の成果発表 甲賀市立佐山小学校 児童

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

パネルディスカッション

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

河合 定郎 農業法人有限会社甲賀もち工房 代表取締役

松沢 松治 マザーレイクフォーラム運営委員長

コメンテーター

中村 浩二 金沢大学 客員教授(名誉教授)

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

コーディネーター

脇田 健一 龍谷大学 教授

民俗学関係のデータベース/アーカイブス

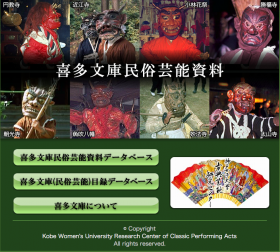

■このブログで、以前、「喜多文庫民俗芸能資料データベース」という投稿をしました。しかし、リンクだけ貼り付けて文章を添えていませんでした。この民俗学に関連するデータベースは、神戸女子大学が運営しているものですが、先日、もうひとつ同じく民俗学に関連するものを見つけました。こちらは、東北芸術工科大学の東北文化研究センターが運営しているものです。こちらは、データベースではなくてアーカイブスですね。ぜひ、ご覧いただければと思います。

震災発生から6日後に収録されたパペポTV (上岡龍太郎・笑福亭鶴瓶)

■滋賀県で高校の先生をされている知り合いの方が、この動画に関してfacebookに投稿されていました。23年前に起こった阪神淡路大震災のあと、6日後に収録されたテレビ番組です。当時、大変人気のあった「鶴瓶上岡パペポTV」という番組です。笑福亭鶴瓶さんと、今は引退された上岡龍太郎が出演するトーク番組です。1987年4月14日から1998年3月31日まで放送されました。さて、知り合いの高校の先生の投稿には、このようなメッセージが添えられていました。「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです。お時間あるときに、見てください」。

■その先生は、西宮で被災されました。当時は西宮で中学校の先生をされていました。その中学校には多くの方達が避難され、そこで被災者の皆さんに懸命に対応されたようです。さて、鶴瓶さんと上岡さんが語られている内容の細かな点や事実認識については様々な異論があるかもしれませんね。ただし、特に、鶴瓶さんの報道のあり方に対する意見については、共感される方が多いのではないかと思います。知り合いの先生が「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです」というご指摘、被災地と非・被災地との間にある圧倒的な非対称性の問題でしょうか。あるいは、最近、しばしば言われる言葉であれば、「災害ポルノ」(disaster porn)の問題でしょうか。自らも被災者である鶴瓶さんと上岡さんの間にも、若干、そのような非対称性を私は感じてしまいます。(この動画は、YouTubeに2015年にアップして公開されたようです。テレビを直接撮影しているようなので、画質は相当悪いですが、著作権的に問題があるとの指摘があるかもしれません。それでも、有益な動画と判断し、リンクさせていただきました。)

■この動画と関連するネットのインタビュー記事を見つけました。「【熊本地震】「“震災ポルノ”ではなく潜在的課題を報じて」農村社会学者が感じた震災報道の “違和感”」です。インタビューを受けているのは、農村社会学者の徳野貞雄さんです。熊本大名誉教授で、一般社団法人「トクノスクール・農村研究所」の理事長もされています。徳野さんは、熊本地震が「マチ型震災」と「ムラ型震災」の複合型震災であるにも関わらず、マスコミの報道が限定された結果、「マチ型震災」ばかりがクローズアップされている点を指摘されています。目に見える分かりやすい「マチ型震災」に報道が集中し、農山村部の被害状況についてはほとんど報道されていないという指摘です。加えて、以下のような指摘もされています。「震災ポルノ」(=「災害ポルノの問題」)です。

「ムラ型震災」に限ったことではないが、目に見えにくい被害を、もっと多く伝えてほしいと強く願う。例えばトイレ問題。人間、排泄を長い時間我慢することは難しい。特に女性や高齢者は、発災直後、どこで排泄するかという問題に直面した。こうした課題を報じることで、地震の経験が日本全体で共有・蓄積されていく。

目に見えにくい被害に共通するものは「日常生活の解体」だ。これを早期に復旧させるために、報道や研究者はこのテーマにもっと注目してほしい。

今回の熊本地震で特に感じたことだが、テレビや新聞は「心の交流」などと、心温まるエピソードを紹介しすぎだ。もちろん、こうした報道には、人々を勇気付けるという素晴らしい目的がある。しかし、それも度が過ぎると“震災ポルノ”となってしまう。被害のあった建物や橋などの映像も、明らかに多すぎる。何でもバランスが大事。マスコミは“震災ポルノ”ではなく、目に見えにくい潜在化した課題について、しっかり報じるべきだ。ーー“震災ポルノ”とは?

徳野氏:目に見える感動しやすい部分を、安易に取材して記事化したものを指す。報じたとしても、課題が解決されることはない。

■最近は、この「震災ポルノ」=「災害ポルノ」だけでなく、「貧困ポルノ」や「感動ポルノ」(障がい者の存在がメディアなどによって過剰に感動的に演出され、非障がい者の消費の対象になっている)等、いろんなところでこの「〜ポルノ」という言葉が使われています。ショッキングな言葉だからでしょうか(これらの言葉自体は少しインフレ気味かもしれませんね)。困難な問題に抱える人びとに寄り添うようでありながら、その問題を、外部からのステレオタイプな関心(あるいは好奇心)によって「消費」していることの問題性を、徳野さんは指摘しているわけです。被災地の外部の人の好奇心の入り混じった関心に合わせて、情報が切り取られ、強調され、提供されていくことの結果、「ムラ型震災」が無かったかのように扱われ、目に見えにくい潜在化した課題も伝えられない…ということになっているのです。

■冒頭の「パペポTV」で鶴瓶さんが必死に伝えようとしていることは、「自分たち被災者は災害ポルノとしてマスメディアで消費されている」一方で、現実の本当に困っている問題、徳野さんの指摘で言えば「目に見えにくい潜在化された課題」にはなんら社会的な対応がなされず、被災地とその外部の非・被災地との間に大きな落差が存在している…ということなのだと思います。阪神淡路大震災、東北大震災、熊本地震…。この問題はずっと変わっていないのかもしれません。私も含めて、外部にいる人間は、いつでも、簡単に、この「ポルノ」の罠に絡め取られてしまう危険性を抱えています。