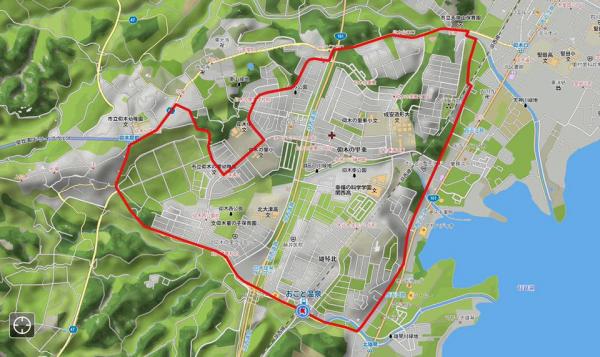

比叡山の麓の丘陵を走る

■7月5日から8日まで、韓国からの視察団の滋賀県内の視察をアレンジして同行しました。初日の5日は、琵琶湖博物館に案内しました。リニューアルしてから初めての琵琶湖博物館。C展示室が変わっていたので導線に少し戸惑いました。展示のコンセプトがよくわからなかった…というのが正直なところです。新しい展示の感想はまたチャンスがあれば書こうと思います。

■視察対応後は、自分の車で帰宅しました。帰宅途中、琵琶湖大橋を渡る時に、雨が止んできました。比叡山や比良山の向こうに晴れ間が少し見えてきました。ということで、帰宅後すぐに走ることにしました。7月になって雨が降り、なかなか走られませんでした。走られないと、何か不安になってくるのです。ちょっとでも走りたいという気持ちになってくるのですが、こういう気持ちになるのは久しぶりです。

■ランニングのコースですが、湖岸の近くの場所から比叡山の麓の丘陵をのぼっていきました。仰木の里という新興住宅地から、仰木の旧集落に登っていく坂道がかなりきついのですが、ゆっくりだと急な坂でも走ることができるようになったので(もちろん舗装した道に限ります)、走っていて楽しく感じらました。気持ちが良いのです。しんどいわけですが、気持ちが良いのです。これは不思議ですね。坂を登りきる直前、ふと横を見ると、写真のような風景が見えました。なんだか、風景に迫力を感じました。湖西の自然の美しさ強くを感じたのです。

■仰木の集落からは一気に下りになります。膝に負担をかけないように考えながら走りました。ということで、今日は9km。次回は、急な坂道をもう少しだけスピードを上げて走ろうと思います。この日の消費カロリーは700kcal。瞬間最低体重も71kgに突入しました。効果が出てきました。体重が減ると、速く走ることができるわけで、そうするとさらに楽に走ることができます。目標まではまだ3kg残っていますが、そのうちになんとかなりそうです。今月も梅雨の雨の隙間を狙って走ろうと思っています。

そうそう、今日はどうせ雨だ…と思っていたので、出勤前にリビングで踏み台昇降運動を20分やってみた。だけど、室内で踏み台昇降運動をするよりも、やはり、断然外を走る方が気持ちが良い。

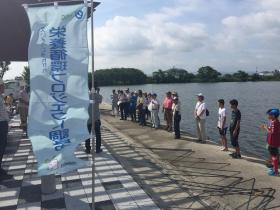

志那町魚釣り大会

■7月2日(日)、草津市志那町にある平湖の「志那町魚釣り大会」に、総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバーとともに参加しました。私たちプロジエクトのメンバーはこの大会のお手伝いです。これもプロジェクトの研究活動の一環です。釣れるのは、ほとんどが外来魚のブルーギル。内湖の外来魚駆除にもなります。魚釣りの後は、水路での魚つかみを行いました。大きな魚は、内湖で釣ったり、内湖に設置されたエリで捕まえたものです。鮎、エビ、テナガエビも。とはいえ、ブラックバスの稚魚がかなり泳いでいました。

■かつて、圃場整備や河川改修が行われる前、集落の高齢者が子どもだった頃は、水田の水路で、日常的にこのような魚つかみをして遊んでいたといいます。しかし環境が大きく変わり、ライフスタイルも変わり、子どもが日常的に魚に触れることは少なくなりました。身近な水辺環境との「距離」が生まれているのです。このようなイベントは、そのような「距離」を縮めることに一定効果があるのかもしれません。

近所の枇杷

■近くのスーパーには地元の農家が出荷されているコーナーがあり、普段は野菜や米が出荷されているのですが、先日は枇杷が出荷されていました。果物屋さんに売っている大きな宝石のように並べられた高級品の枇杷ではありません。小粒です。見てくれも宝石…とはとても言えそうもありません。おそらく、果樹農家が出荷したものではないと思います。ご自分の敷地の中に植えてある枇杷の木になったものだと思います。しかし、虫がつかないように丁寧に世話をされていることは確かですね。こなことを勝手に書いていますが、みんな私の想像なんですけどね。価格ですが、これで200円。宝石のような枇杷はとても甘いわけですが、この小粒の枇杷は、甘さ控えめで酸味があります。これはこれで、とても美味しく感じました。

■自宅の周りをジョギングやランニングをしていると、枇杷だけではなく、夏蜜柑や檸檬等、いろんな果樹がなっているのを見かけます。もちろん、果樹だけでなく野菜も栽培されています。余った農地の有効利用、農地を荒らしたくない、自家消費用、いろいろ理由はあるのでしょうが、よくみかけるわけです。時には地面に落ちて腐っている果樹や、収穫されずに農地の肥やしになっている野菜もあります。勿体無いな〜。腐らせるのならば買うのにと思うわけですが、いまのところそのような農家とお友達になるには至っていません。

■目と鼻の距離に、生産者である農家と、私たちのような消費者が住んでいるのに…。もったいないですね。近所のスーパーの「地元の農家コーナー」のような仕組みが、もっとあちこちにあったらいいのになあ。仲良しの農家さんができる、婚活のような仕組みがないかなあ。畑や田んぼの手伝いにも行くのにな…そのようなことを妄想しています。

家庭菜園

■朝食に、我が家の菜園(プランターのことですが…)で収穫した二十日大根をいただきました。「味はどうか?」と聞かれれば、う〜んプロの農家には絶対にかなわないと思います。スーパー等ではラディッシュとして売られていますが、あんな風に真ん丸になりません。葉っぱも虫に喰われ放題。哀れなものなのです。しかし、家庭菜園には購入では得られない「小さな幸せ」があります。あと、我が家の庭のプランターからは、プチトマトも3種類。これから少しずつ収穫できそうな状況になっています。後は、大葉、シシトウ、オクラ、バジル…ちょっとずつではありますが、これから楽しんで行く予定です。そうそう、ミントもあります。ラム酒のカクテルであるモヒートについても、これからの暑い季節には味わえるのではないかと思います。確か、ラム酒、ガムシロップ、ミント、炭酸と氷でできるんじゃなかったかな。

安曇川扇状地にある水田からの湧水

■最近のことですが、高島市の農村地域で調査をしている時、興味深いものを見つけました。画像をご覧ください。丸く囲ってある中の水田から、冷たい地下水が湧き出ているのです。湧水です。ここは、安曇川左岸の扇状地、安曇川の堤防のすぐ近くにある水田です。安曇川の扇状地は、国内でも有数の規模を誇るものです。この扇状地が終わるあたり、扇端で、地下から水が湧き出てくるのです。とても冷たい水です。そのためでしょうか、湧水が出てくる周囲には稲の苗が植えられていませんでした。私の推測でしかありませんが、苗が生育するには水温が冷たすぎるのでしょう。苗が植えられているのは、この湧水の場所から数m離れた場所からでした。もうひとつ、水田から湧き出た水は、丸く囲ってあるところから水路を通して、手前に見える排水路に流されています。水田に冷たい水が広がらないようにしているのでしょう。このような現象は、この地域では一般的なことなのでしょうか。水田からの湧水。農作業をする上では困ったことのようにも思うのですが。残念ながら、確認することができませんでした。

■最近のことですが、高島市の農村地域で調査をしている時、興味深いものを見つけました。画像をご覧ください。丸く囲ってある中の水田から、冷たい地下水が湧き出ているのです。湧水です。ここは、安曇川左岸の扇状地、安曇川の堤防のすぐ近くにある水田です。安曇川の扇状地は、国内でも有数の規模を誇るものです。この扇状地が終わるあたり、扇端で、地下から水が湧き出てくるのです。とても冷たい水です。そのためでしょうか、湧水が出てくる周囲には稲の苗が植えられていませんでした。私の推測でしかありませんが、苗が生育するには水温が冷たすぎるのでしょう。苗が植えられているのは、この湧水の場所から数m離れた場所からでした。もうひとつ、水田から湧き出た水は、丸く囲ってあるところから水路を通して、手前に見える排水路に流されています。水田に冷たい水が広がらないようにしているのでしょう。このような現象は、この地域では一般的なことなのでしょうか。水田からの湧水。農作業をする上では困ったことのようにも思うのですが。残念ながら、確認することができませんでした。

■この安曇川の扇状地の湧水について、以前、1年生の学生の皆さんと一緒に見学したことがあります。新旭町の針江という集落です。その時のことは、このブログで以下のエントリーでご覧いただけます。

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(4)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(3)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(2)-「2016社会学入門演習」

針江のカバタ(1)-「2016社会学入門演習」

■実は、来月の上旬になりますが、韓国からの視察団の皆さんを針江にお連れします。私は、そのコーディネート役を勤めています。そして、現地の「生水の郷」委員会の関係者の方に、針江の集落内で見られる湧水を生活用水として利用されている様子をガイドしていただくことになっています。針江以外にも、滋賀県庁の関係部局や、県内の地域社会で環境保全に取り組んでおられる集落を訪問します。充実した視察になるように頑張ります。

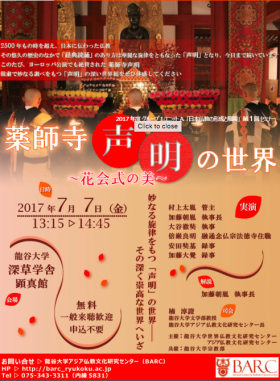

薬師寺声明の世界~花会式の美~

■龍谷大学の「龍谷大学世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催、「宗教部」が共催する以下の「薬師寺声明の世界~花会式の美~」が開催されます。

■龍谷大学の「龍谷大学世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催、「宗教部」が共催する以下の「薬師寺声明の世界~花会式の美~」が開催されます。

2017年6月8日

龍谷大学世界仏教文化研究センター、アジア仏教文化研究センター主催、宗教部共催により、「薬師寺声明の世界~花会式の美~」を開催します。参加無料、申し込み不要、一般の方の来聴歓迎いたします。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

「薬師寺声明の世界 ~花会式の美~」

日時 2017年7月7日(金) 13:15-14:45

場所 龍谷大学 深草学舎 顕真館お問い合わせ

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

075-343-3311(代表)

■この「花会式」とは、どのような儀式なのか。よく知りません。調べてみました。薬師寺の公式サイトの中に説明がありました。そうか、修二会のことなんですね。奈良に25年暮らしていましたが、東大寺の修二会やお水取りのことは知っていても、薬師寺の修二会のことは知りませんでした。奈良に住んでいた頃は、フルマラソンの完走に向けて、唐招提寺の横を通り薬師寺の周りをぐるっと回って自宅に戻る…そういった練習をしていましたが、薬師寺の行事については知りませんでした。もったいないことですね…。

花会式(修二会)とは

修二会とは奈良の大寺が国家の繁栄と五穀豊穣、万民豊楽などを祈る春の行事です。修ニ会とある通り、この法要は2月に行われるのですが、薬師寺の場合は旧暦の2月末に行われていた事から、そのまま新暦に直して3月25日から3月31日にかけて行われています。春先に東大寺に修二会お水取りという俗称がついたように薬師寺修二会には十種の造花がご本尊に供えられるところから「花会式」と呼ばれ、「奈良に春を告げる行事」として親しまれています。花会式(修二会)に参篭する僧のことを「練行衆[れんぎょうしゅう]」と言い、最終日の3月31日の夜には「鬼追式[おにおいしき]」が法要の結願[けちがん]を飾ります。

花会式(修二会)の歴史

所謂「花会式」と呼ばれる法要は正確には『修ニ会』と言い、薬師悔過法要であります。この法要は奈良時代から脈々と続いてきた法要です。現在の形態となっての法要は嘉承2年(1107)に堀河天皇が皇后の病気平癒を薬師如来に祈られ、その霊験を得て病気が回復したとされています。そして、皇后はその翌年に女官に命じて10種類の造花を作らせて、お薬師様の御宝前に供えられたのが、今の『花会式』と呼ばれる華やかな法要の始まりとされています。

■残念ながら、私は韓国から滋賀県に視察に来られる皆さんに対応するために、この催しには参加することができません。「一般の方の来聴歓迎いたします」とのことですので、みなさん、ぜひお越しください。この「薬師寺声明の世界(龍谷大学顕真館)2014.5.30.」というタイトルの動画を、YouTubeでみつけました。動画の解説です。「薬師寺で勤修されている花会式(はなえしき)の一部が龍谷大学深草キャンパスの顕真館で実演されました。また講義も行われ、厳かであり、かつ賑々しい声明が堂内いっぱいに響き渡り、来場者の心に染み込みました」。

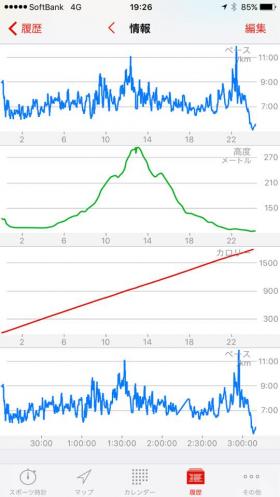

ランニングの効用

■フルマラソンをまた走ることができるようになりたい…そのような思いから、走ることを再開しました。1ヶ月ちょっとになります。以前、走っていた時にも経験したことですが、走ることは確実に健康にも良いことがわかっていました。以前、こんな経験をしました。

■7年前のことになります。仕事でとてもストレスフルなことが起きて、もう日々大変な状態になりました。急に血圧が上がりました。その時、血圧を下げる薬も飲んでいました。ところが、2012年に、健康のこととは別の事情で走るようになりました。すると、血圧が下がっていきました。運動って大切だなとその時に実感しました。もっとも、運動することがなかなか生活に定着せず、血圧の薬も飲まずに放置していた状態が続いていたのですが、昨年はウォーキングで、今年はランニングで再び血圧が下がってきました。写真は、最近の数値です。起床した時のものです。50歳代の正常値が135/80未満らしいので、なかなか良い値だと思います。しかも脈拍も走っているせいで、ゆっくり目になってきました。走り始めてやっと1ヶ月ちょっと。まだまだ油断はできませんが、走ることが少しは習慣化してきたのではと思います。

■体組織計でも身体の変化を追っています。内臓脂肪のレベルが12から10になりました。10から14は「やや高い」に分類されるようですが、50歳代の平均値は10なのだそうです。ということは、年相応の値になってきたということでしょうか。体脂肪も時々19パーセント代に突入するようになりました。体組織計は、その時の体調で数字が若干変わってきます。脚の腿は太くなり、お腹は凹みと良い感じになっています。筋肉が太くなると脂肪を燃焼させやすくなるでしょうから、これはこれで良しとしなければなりません。あとビールを飲まなければ、変化がもっと顕著なんでしょうけどね〜。

ランニングを楽しむ(2)

■最近、ランニングを楽しめるようになってきました。1ヶ月間頑張って、やっとそのような気持ちになってきました。単純に走るだけだと飽きてくるので、ハイキングに行くような気持ちで時々コースを変えています。また、途中で立ち止まって写真を撮ったり、コンビニでスポーツ飲料水を飲みながら休憩したりと、そのようなことも楽しみながら走っています。もちろん、身体に負荷を与えることにも取り組むようになりました。たとえぱ、「坂道ダッシュ」。アラ還の年になって、高校生のように「坂道ダッシュ」をするとは思ってもみませんでした。

■最近、ランニングを楽しめるようになってきました。1ヶ月間頑張って、やっとそのような気持ちになってきました。単純に走るだけだと飽きてくるので、ハイキングに行くような気持ちで時々コースを変えています。また、途中で立ち止まって写真を撮ったり、コンビニでスポーツ飲料水を飲みながら休憩したりと、そのようなことも楽しみながら走っています。もちろん、身体に負荷を与えることにも取り組むようになりました。たとえぱ、「坂道ダッシュ」。アラ還の年になって、高校生のように「坂道ダッシュ」をするとは思ってもみませんでした。

■昨日は夕方まで自宅で仕事をしていました。気持ち的に煮詰まってきたので、ランニングに切り替えることにしました。一昨日は、孫のひなちゃんの「お食い初め」のお祝いが奈良の大和郡山であったので、ランニングはお休みでした。脚の休息日でした。疲れもとれたので、前回できなかったLSD(Long Slow Distance)トレーニングに取り組むことにしました。ただし、いつものルートだと面白くないので、ちょっとチャレンジをしてみることにしました。坂道を「楽しむ」ことにしたのです。

◾︎琵琶湖大橋を渡って西の山に向かって登っていく道は、「レインボーロード」と呼ばれています。この「レインボーロード」をひたすら登って登ってひたらす登って、伊香立(いかだち)の途中(「とちゅう」という地名)にある国道367号線と合流するところまで走ることにしたのです。滋賀や京都の方であればご存知だと思いますが、いわゆる「途中越え」の、あの「途中」ですね。途中からは南に行けば京都の大原。北に行けば高島の朽木を経て福井県の小浜に至ります。今回、自分に課したルールは、絶対に歩かないということ。どれだけゆっくりしたスピードになっても良いから、走り続けること。「走る」の定義ですが、瞬間でも身体が宙に浮いていなければならないというものです。ルールはこれだけです。

■昨年は、ウォーキングに励み、この坂道も練習ルートの1つでした。その時は、「いつか、この坂道を走って登れたらいいなあ」と思っていたのですが、いよいよチャレンジしてみることにしたのです。そうすると、意外にもあっさりと登れてしまいました。ただし、ゆっくり。坂道は、5kmを過ぎたところから始まりますが、平均のランタイムは以下の通り。ご覧の通り、超スローです。でも、歩いていません。走り通すことができました。練習をしてきた成果が出てきたと思います。素直に自分で自分を褒めたいです。坂道は、およそ7km、標高差は200mほどあります。

5〜6km 7:28/km

6〜7km 7:24/km

8〜9km 7:19/km

9〜10km 8:20/km

10〜11km 7:33/km

11〜12km 8:27/km

■帰りは下りにななります。「こんな坂道を登ってきたのか…」と思いつつ(登る時は、後ろを見ないので)、スピードを出し過ぎて膝を痛めないように、ゆっくりと下っていきました。途中、セブンイレブンがあるので小休止。スポーツドリンクを飲みました。加えて、胃袋が要求したので「たっぷりあんこ&クリーム生どら」を食べました。普段だと、絶対に手を出さないスイーツです。裏のカロリー見ると、何と346kcalです。普段だと、絶対にスルーしてしまいます。しかし、今日は、パクパクと食べてしまいました。これだけ走ってカロリーを消費しているのですから、問題はありません。

■さすがに20kmを超えたあたりから、膝と腿の付け根あたりに痛みのような感じが生じてきました(疲れで、痛みではないのかも)。22kmのあたりでは、ちょっと歩いてしまいました。ボーッとして、惰性で走ってしまっていました。ここまで来たから歩いても構わないだろう…そのような気持ちが少しありました。そこで「あと少しなのに、こんなんじゃダメだ」と自分を奮起させて、とにかく走ることにしました。そして、最後だけは全力で走りました。これは、マラソン名監督であるあの小出義雄監督の本から学んだことです。今日は、1,811kcalを消費しました。一昨日は「お食い初め」のお祝いでご馳走だったので、ちょっと食べ過ぎていました。ちょうど良かったのかもしれません。

■昨日は、ランニングを再開して1ヶ月と3日目でした。私としては、今月の一番のハイライトだったかもしれません。こういうふうに練習をしながら、自分なりの「課題」をクリアしていくことができると楽しい、嬉しい、ビールはさらに美味しくなります。また、6月の総距離は、216.62kmになりました。月間走行距離が200kmを超えたのは、人生で初めてのことです。「大変良くできました」ですね。今月は、もう少しだけ、距離について伸ばすことができそうです。

お食い初め

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■先日の日曜日、初孫 ひなちやん の「お食い初め」のお祝いをすることになりました。娘婿のご実家がある奈良に行ってきました。「お食い初め」では、ひなちゃんの前に、お祝いのお膳がおかれました。その中央には、黒い石が置かれていました。「歯固めの石」と呼ばれるようです。お膳の椀の1つには、茹でたタコがあります。調べたところ、大阪を中心とした関西では、「歯固めの石」の代わりに「タコ」を用意する習わしなのだそうですが、今回は、その両方が用意されていました。お祝いのお膳の中身等については、地域によってかなり違いがあるようです。

■さて、孫のひなちゃんですが、この日は、女子学生が卒業式の時に着る「着物と袴」風のべビー服(ロンパース)を着せてもらっていました。可愛らしい!! 最近は、笑顔を向けてくれるようになりました。好きな絵本もあるようです。声をあげて喜びます。すくすくと成長しています。本当に嬉しいことですね。それに引き換え、おじいさんは…なんですが。孫の成長を見習って、頑張ります。