BS11 フランス人がときめいた日本の美術館「第23回 仏教と美術に思いを巡らす『龍谷ミュージアム』(京都・下京区)」

◾️今週の金曜日、3月8日(金)(夜8:00〜8:58)に、BS11の「フランス人がときめいた日本の美術館」というBSの番組で、龍子大学の博物館「龍谷ミュージアム」が取り上げられます。以下は、番組紹介です。

日本にはバラエティに富んだ魅力的な美術館があります。それを気付かせてくれるのは、フランス人の美術史家・ソフィー・リチャードさん。10年かけて日本の美術館を巡り、その魅力をまとめた書籍『フランス人がときめいた日本の美術館』が話題となっています。

そんな彼女のメッセージをヒントに、「トキメキ」の旅に出掛けるのは、女優の野村麻純。

今回、ソフィーさんがオススメするのは、京都から歩いて10分、世界遺産・西本願寺の真向かいに建つ「龍谷ミュージアム」が今回の舞台です。ここは、2011年にオープンした新しい美術館、仏教の誕生と広がりをわかりやすく紹介しています。案内してくれたのは、元館長で、龍谷大学・学長の入澤先生。人類発の仏教像が制作されたというガンダーラで発掘調査を行ってきた仏教の研究者で、僧侶です。「仏教とは?」という壮大なテーマを、1900年前に制作された貴重な仏像などを見ならがら、解説いただきます。興味深いお釈迦様の誕生の物語や、月とウサギとお釈迦様の関係などを表した動物の彫刻も登場。さらに龍谷ミュージアムには、明治時代に、仏教復興の糸口を探るため中央アジア・シルクロードの学術調査に向かった「大谷探検隊」が発掘した貴重な品々が展示されています。中でも圧巻が、シルクロードの仏教を伝えるベゼクリク石窟という洞窟寺院の回廊を原寸大で復元したもの。壁画にはお釈迦様の前世の物語が描かれています。「龍谷ミュージアム」は、2500年の時を経て、人から人へ繋げられた人類の大いなる知恵を学べる、そんな場所でした。

紹介作品:「仏立像」、「菩薩立像」、「仏伝浮彫:誕生」、「託胎霊夢」、「ベゼクリク石窟大回廊復元展示」ほか

「おうみ会」、そしてその後

◾️先週の金曜日の晩に、大津市内にある琵琶湖ホテルで職場の懇親会「おうみ会」が開催されました。季節柄、歓送会でもあります。私がクジ引きで座ったテーブルでは、普段、なかなか話をできない若い職員の方達も混じったテーブルでした。こういう時でないと、なかなか交流はできません。そのような若い方がおられたので、若い女性に私の牛肉の鍋を食べていただきました。彼女は、このメニューだと2周はいけると豪語されていたので、お譲りしました。素敵な笑顔、天真爛漫…って感じだな〜。私のようなおじいさんの胃袋は小さくなってしまっています、ほんまに。

◾️先週の金曜日の晩に、大津市内にある琵琶湖ホテルで職場の懇親会「おうみ会」が開催されました。季節柄、歓送会でもあります。私がクジ引きで座ったテーブルでは、普段、なかなか話をできない若い職員の方達も混じったテーブルでした。こういう時でないと、なかなか交流はできません。そのような若い方がおられたので、若い女性に私の牛肉の鍋を食べていただきました。彼女は、このメニューだと2周はいけると豪語されていたので、お譲りしました。素敵な笑顔、天真爛漫…って感じだな〜。私のようなおじいさんの胃袋は小さくなってしまっています、ほんまに。

◾️その後、当然のように、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。ちょっと息抜きです。すると、ご常連のSさんがおられて、すぐに、これまたご常連のTさんがやって来てと、いつもの展開になりました。で、この写真なのですが、その日のものではありません。前回、お店に来た時にお店のスタッフに撮ってもらったものです。お店にいると、近藤紀章くんと彼を慕う仲間の皆さんがやってこられました。知らん顔して帰るわけにはいかないので、挨拶程度に少しだけ合流と思っていましたが、けっこう長い時間お店にいることになりました。なんと言いますか、近藤くんが、すでにお酒で出来上がってしまっていて…。ちなみに、近藤くんのや若いお仲間の皆さんは、ちゃんとしてはりました。

第1回「いわて盛岡シティマラソン」

◾️岩手県の県庁所在地、盛岡市を中心にマラソン大会が開催されます。盛岡では、初めてのようです。以前は、けっこう頻繁に岩手県に出張する仕事があったのですが、最近は、岩手県に行くチャンスがありません。ということで、「いわて盛岡シティマラソン」が開催されることも知らなかったのですが、私が岩手県立大学に勤務しているときに交流のあった地元紙「盛岡タイムス」の記者のIさん方から連絡が入りました。この大会を運営する実行委員会は行政と民間双方のメンバーによって組織されているそうで、I さんもこの実行委員会にメンバーなのだそうです。Iさん、ご連絡、ありがとうございました。

◾️おそらく、前日は、お隣の青森県の青森市にいることになると思います。まったくの偶然なんですけど。うまくいけば、青森での仕事を済ませた後、盛岡に移動してフルマラソンに出場できるかもしれません。エントリーは、3月16日の午前10時からです。岩手県民優先のようですが、頑張ってエントリーしてみようと思います。といいますか、その前に、またフルマラソンの出場を目指して練習を積み重ねなければなりません。

カレンダーの配布

◾️先日、草津市志那町にある平湖・柳平湖の美しい感動的な風景を撮った、上西恵子さんの素敵な写真を使ったカレンダーのことを紹介しました。今日は、総合地球環境学研究所の研究員である池谷透さんと一緒に、そのカレンダーを関係者の皆さんにお渡ししてきました。常盤学区まちづくりセンター、草津まちづくりセンター、西岡写真工房、滋賀県庁の南部土木事務所、草津市役所の河川課、農林水産課、生涯学習課…、いろいろ訪問させていただきました。皆さんには、とても喜んでいただきました。予想以上の反応で、ちょっと驚いています。

◾️もちろん、カレンダーをお渡しするだけでなく、それぞれの場所で研究員の池谷さんとご一緒させていただきながら、いろいろヒアリング、打ち合わせ等をさせていただきました。平湖・柳平湖という内湖に流入する小さな河川にも、隣接する地域コミュニティだけでなく、様々な制度や役所の組織が複雑に入り組んだシステムが関係しています。しかも、それぞれの間に「壁」があります。地域社会にある小さな河川をきちんと管理していくためには、そのような「壁」を越えていくつながるような協働の仕組みが必要です。そのような仕組みがあれば良いなあと思っています。良いなあと強く念じながら、自分のポジションから、色々考えつつゆっくりと行動していくようにしたいと思います。

◾️訪問先にある西岡写真工房では、西岡伸太さんにお会いして、琵琶湖の湖岸を写した古い写真のネガを拝見いたしました。研究のために活用させていだたけることになりました。ありがたいことです。西岡さんとは、いろいろおしゃべりを楽しむことができました。暖かくなったら、西岡さんが撮影された写真を鑑賞しながら、西岡さんを囲んで、みなさんとおしゃべりできるイベントを開催する予定です。

滋賀県人会

◾️昨晩は、職場の滋賀県人会が、京都の「石長松菊園」で開催されました。少し前に開催されたのは兵庫県人会ですが、今回は滋賀県人会です。3年前に滋賀・大津に転居したことで入会をさせていただきました。もうひとつ、参加している県人会には奈良県人会もあるのですが、今回は出張と重なり出席できません。残念です。昨晩も、私の職場の皆さんはよくご存知のように、例の「新入会員の儀式」が行われました。もう、なんというのでしょう、ある職員の方がおっしゃっておられましたが、平成も終わろうとしているのに、いまだに昭和の香り満載の…まあ、そのような儀式です。これまでと違うところは、「日本農学賞」を受賞された伏木亨先生(農学部)の入会だったことです。和食の出汁や旨味の研究で知られた大変有名な伏木先生なのですが、その伏木先生でも、県人会のルールに則り厳粛に入会の儀式が執り行われました。いろいろ冗談のような経過はありましたが、もちろん、入会は承認されました。農学部の皆さんは、県人会の中で一大勢力になっています。すごいですね。農学部の皆さんは、昭和の香り満載の儀式も楽しんでおられます。県人会の雰囲気も変わったかな。

◾️その伏木先生、県人会の際に、わざわざ私のところにやってこられて、「『吉田類の酒場放浪記』を視ましたよ」と伝えてくださいました。昨年のお正月に特番で放送された、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の放送分を最近の再放送でご覧になったようです。同じように、総務局長を最後に退職された長野了法さんも、「視ましたよ」と言いに来てくださいました。さすが「吉田類の酒場放浪記」ですね!お2人に「利やん」のことを知っていただき、私としてはとても嬉しいです。以下は、「利やん」での取材の様子と正月の特番に関するエントリーです。

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」

◾️県人会が終わり、多くの皆さんは二次会に移動されましたが、私は1人でアイリッシュバーに入り、ちょっとだけアイリッシュウイスキーをいただき、帰宅しました。県人会の会場のそばにあるお店です。写真は本文とは何も関係ありません。帰り道、ちょっと素敵な雰囲気なので撮ってみました。

「ひとつ屋根の下…高齢者と大学生が暮らす?」というTVニュース

◾️日テレNEWS24「東京・文京区で高齢者の住宅の空いた部屋を、大学生に安く貸し出し互いに助け合いながら共生していく取り組みがある。さらに学生は地域の行事へも参加。この仕組みが地域交流にもつながっている」。

◾️私などが学生の頃は、いわゆる間借りの下宿というものがまだ存在していました。私の先輩なども、そういう下宿にお住まいでした。もう少し前だと賄い付の下宿屋さんもあったのではないかと思います。このニュースの取り組みは、そのような下宿とは少し違っています。どこがこのような取り組みを企画し運営しているのだろうと調べてみました。ネットに記事がありました。東京の本郷にある異なる商店街経営で魚屋、お菓子屋、薬屋を経営されている店主さんたちが理事をされている、「街ing本郷」というNPOのプロジェクトであることがわかりました。この「街ing本郷」には、複数のテーマの異なるプロジェクトがあり、住民、東大生をはじめとする大学生、そして地域外からの賛同者とで活動しているそうです。いろんな能力を得意分野を持った方達が集まっているところ、多様性が大切ですね。この「日テレ」のニュースの取り組み、「ひとつ屋根の下」プロジェクトというそうです。以下は、記事の冒頭の部分です。

血縁関係のない高齢者と大学生が同じ家で暮らす「ひとつ屋根の下」プロジェクトが、東京都文京区本郷で実施されています。高齢者は、子どもの独立や配偶者との死別によって生まれた空き部屋を安く大学生に貸し出し、大学生は、安く借りる代わりにお手伝いをして、高齢者や地域に貢献します。

主催しているのは、NPO法人「街ing本郷(まっちんぐほんごう)」。代表理事であり、創業90年を超える魚屋の三代目である長谷川大さんに、どのような経緯でこのプロジェクトが立ち上がり、どのように運営されているのかを、オウチーノの女性活躍推進担当・清水菜保子がお伺いしました。脳梗塞で倒れた高齢者を、一緒に暮らしていた大学生が早期発見し命が助かった、という事例もあったそうです。

◾️似たような取り組みを、大学がやっているのをたしか新聞記事で読んだことがあります。大学が家賃のかなり部分を負担する代わりに、高齢化が進む団地に住んでそこの自治会活動に参加することを義務付けるということだったように思います。しかし、これはNPOの取り組みです。このような取り組みが生まれたきっかけを理事長の方は、次のように語っておられます。気になった部分を引用してみます。

私たちは商店主ゆえに、地域の方の住んでいる家のことや、昔と今の家族構成などを把握しています。それが私たちの強みですね。理事は町会の役員も担っているので、非常にたくさんの人のことや地域のことを分かっているんです。

―長くその街にいて、住民と関わりを持ってきた人にしか分からないことですね。

そうなんです。それに加えて、文京区にはたくさんの大学がある。それは、日本のどこにも負けない地域財産だと思っています。しかし、大学生が近くで一人暮らしをするとなると、都心なので家賃が高い。また、一人暮らしの高齢者が増えてきましたが、地域として見守っていく担い手が足りない。となったら、高齢者と大学生が一緒に住めたらWin-Winになって面白いんじゃない?という発想から始まりました。

高齢者と大学生をマッチングするうえで、私たちの役割は両者の間に立つことです。ミスマッチやトラブルがないよう、両者からしっかり話を聞いて、何を求めているのか、どういう方を望んでいるのかを知り、仲介します。マッチングした後も、1ヶ月に1回くらいは聞き取りをしています。また不動産契約は不動産会社を介しており、契約のトラブルを防止しています。

2015年、2016年は講演や報告会をしたり、高齢者と大学生が一緒にご飯やおやつを食べる企画から始めています。つまり、まずデートをしてみましょう、と。そこで交流が生まれ、「一緒に住んでもいいわ」と思ってもらえたらと思っています。

3月6日に交流会をやったのですが、高齢者も大学生も目をキラキラさせて、とても良い笑顔をされるんですよ!

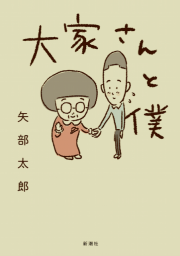

◾️ぜひ、この記事をお読みいただければと思います。何か、ヒントがあるかなと思います。付け足しのように書きますが、このプロジェクトの様子を記事で理解していると、ふと頭に浮かんできた本があります。お笑い芸人「カラテカ」の矢部太郎さんが、第22回手塚治虫文化賞短編賞を受賞された、『大家さんと僕』というエッセイ漫画です。

第10回「びわ湖レイクサイドマラソン」

◾️一昨日は、第10回「びわこレイクサイドマラソン」でした。昨年の10月、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山 幸宏くんが亡くなりました。その悲しみを乗り越え、光山くんの奥様やスタッフの皆さんのご尽力により、今回もチームとして出場することができました。ありがとうございました。また、「利やん」のユニフォームを着て激走してくださった皆様、ありがとうございました。チームからは年代別優勝が2名、2位が2名と、今年も良い成績をあげることができました。

◾️私はといえば激走には程遠い状態でした。この1年間、5kmを1回走っただけ、全く練習をしないまま、ぶっつけ本番でハーフマラソンに挑みました。昨年は、ホノルルマラソンを走るために練習してきた貯金があり、なんとか2時間を切ることができましたが、今年は昨年よりも40分マシマシ。2時間半を切ることができませんでした。出場するのを辞めようと思わないでもありませんでしたが、亡くなったマスターに申し訳が立たないなと思い、無謀にも走ることにしました。一応、完走したので、お浄土のマスターも苦笑い…という感じでしょうか。昨日は、光山くんの奥様が、来年はご自分も出場すると宣言されました。嬉しいですね。

◾️そうそう、これも10年続いてきましたが、走った後は「利やん」別館を貸切っての宴会です。寄せ集めのチームではありますが(トレイルランニングチーム、地域のランニングクラブ、企業のランニングチーム、自治会仲間、お店の常連)、ランニングの話題を中心に、めちゃくちゃ盛り上がりました。宴会では、スピーチをさせていただきました。チームを作られたマスターの思いを皆さんに参加された皆さんにお伝えいたしました。その時は、どうしても涙が出てしまいましたが、全体としてはものすごく楽しい宴会になりました。宴会場に置かれた写真のマスターも喜んでおられたような気がします。皆さん、来年も盛り上がりましょう。

吹奏楽部の歓送会

◾️先週の土曜日(2月23日)は午前中が、龍谷大学エクステンションセンター(REC)が、市役所と新興住宅地である「仰木の里自治連合会」と連携して取り組む「学生まちづくりLaboratory」の会合が行われました。学生の皆さん、市役所の職員の皆さん、地域の皆さん、それぞれが自由にフリートークをしながらも、ぼんやりとではありますが、進むべき方向が見えてきました。ひと安心です。

◾️夕方からは、龍谷大学深草キャンパスに参りました。龍谷大学吹奏楽部の歓送会、4年間の演奏活動を終えた4回生=卒部生を送る会が開催され、4月から部長に就任するということで、今日はご招待いただきました。200名近くもおられる部員の皆さんの人数に、まずは圧倒されました。吹奏楽部は、学生団体としてはかなり大きな規模の団体です。4学年の縦のつながりの中で音楽活動と組織の運営に真摯に取り組まれているせいでしょうか、一人一人がとても人間的に鍛えられているなあと思いました。もちろん、吹奏楽部を離れると、普通の学生、若者に戻るのでしょうが。歓送会は、とてもよく企画されたものでした。4回生を送るために、後輩諸君が時間をかけて準備をしてきたことがわかりました。

◾️これだけの大きな集団を運営していこうと思うと、様々な葛藤があると思います。吹奏楽に取り組む前提や音楽に対する姿勢も、それぞれで違うでしょう。しかも、吹奏楽部としては、吹奏楽コンクール全国大会で金賞を取るという目標があります。コンクールの評価は減点方式でミスで点を減らさない方が得点が高くなりますが、龍谷大学吹奏楽部は、技術的にミスを減らすこともりも、音楽的に優れた演奏、演奏を聴く人たちに感動していただける演奏を第一に目指しているようです。これは、なかなか大変なことです。

◾️ただ、そのような葛藤のなかで経験したことは、きっと卒業後に活きてくるのではないかと思います。自分の経験から思うことですが。集団の中では、目立って活躍できる人だけでなく、地味にしっかり演奏や組織を支えている人もおられると思います。全ての役割に意味があります。卒部される方たちは、そのことを深く実感されているのではないかと思います。そういうことをきちんと配慮できるように成長されているのではないかと思います。卒業後は、それぞれの場でご活躍されると思いますが、今度は、後輩の皆さんを、そして皆さんの演奏に「憧れて」入部されるであろう未来の後輩の皆さんを、支える側に回っていただければと思います。私も、4月から部長として吹奏楽部の活動を支えるために努力いたします。

◾️追記することになりますが、卒部される皆さんに、もう1つお願いがあります。大学を離れても音楽に接する時間を持ってほしいし、できれば…ですが、楽器も継続してほしいと思います。私は、子どもの頃から弾くようになったバイオリンを、大学時代は学生オーケストラに所属して演奏していました。しかし、大学院の時に結婚して、子どもも生まれることにもなり、その時に楽器の演奏を辞めることにしました。家族を養う責任もあるのに、楽器を弾いている場合ではない…と思ったからです。私自身はその時の判断を、基本後悔することはありませんが、もし楽器を継続していたら…と思うこともあります。音楽や楽器の演奏は、一生の友になると思います。私は楽器の演奏をあえて辞めましたが、もし継続できる条件があるのならば、楽器を続けていただきたいと思います。

柳平湖

◾️昨日は、昼間にJR山科駅のそばにあるカフェで、3回生ゼミの卒論の指導をしました。そのあと、そのまま草津市に行きました。草津市役所です。19日は長浜市役所で市長の藤井勇治さんにインタビューをさせていただきましたが、今回は草津市長の橋川渉さんにインタビューをさせていただきました。両日とも、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。今回も、顧問の仁連孝明先生とご一緒させていただきました。

◾️昨日は、昼間にJR山科駅のそばにあるカフェで、3回生ゼミの卒論の指導をしました。そのあと、そのまま草津市に行きました。草津市役所です。19日は長浜市役所で市長の藤井勇治さんにインタビューをさせていただきましたが、今回は草津市長の橋川渉さんにインタビューをさせていただきました。両日とも、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。今回も、顧問の仁連孝明先生とご一緒させていただきました。

◾️橋川渉市長へのインタビューを終えたあと、壁に飾ってあった絵に惹きつけられました。描かれている場所は、草津市志那町にある内湖の柳平湖である腰とがすぐにわかりました。昨晩は志那町で内湖保全に関する会議をしていたので、偶然なのですがちょっと驚きました。この絵を描かれたのは、大津市在住の画家、ブライアン・ウィリアムさんとのことです。

◾️エントリー「内湖保全の会議」では、上西恵子さんの写真を元にしたカレンダーについて紹介させていただきました。上西さんのカレンダーの9月と10月のページの写真は、このブラインアン・ウィリアムさんが描かれた場所とほぼ同じところになります。写真家である上西さん、画家であるブラインアン・ウィリアムさん、表現の方法は違いますが、お2人ともこの柳平湖のこの場所に注目されたことに、ちょっと感動しました。