台風で「京阪石山坂本線」

◾️なんだか、毎日、鉄道の話題ばかりで恐縮なんですが…。今日は、京阪電車です。

◾️なんだか、毎日、鉄道の話題ばかりで恐縮なんですが…。今日は、京阪電車です。

◾️昨晩の台風、ものすごい風でしたね。雨戸が強風でガタガタと音を立てて、家自体も少し揺れているような、そんな気持ちがしました。皆さんのお宅や地域はいかがでしたでしょうか。幸いにも、自宅に被害は、ほとんどありませんでした。庭の小さな小さな菜園に植えてある獅子唐が傾いたぐらいでした。それも、エイっと力を入れると元に戻すことができました。

◾️まあ、こんな厳しい台風でしたので、当然のことながら電車は大混乱です。私が利用しているJR湖西線も電車がなかなかこない様子でした。ということで、今日は、京阪石山坂本線を利用して出勤することにしました。かつて「京阪坂本駅」だったわけですが、駅名変更で、現在は「坂本比叡山口駅」になっています。そこまで、家人に車で送ってもらっての出勤となりました。まずは、この石山坂本線で京阪石山駅まで移動しました。問題はここからです。JR石山駅から次の瀬田駅まで、15分遅れでらやってきた超すし詰め普通電車に乗車したのですが、一駅とはいえ、大変でした。あまりの混雑に、小さな赤ちゃんが大泣き状態でした。周りを知らない大人にぐるっと囲まれてしまったわけですから。かわいそうですよね…というか、申し訳なかっです…。

◾️ところで、坂本比叡山口駅には、ホームの端にモニュメントが置かれています。このモニュメントに使われているレール、英国製なんだそうです。京阪創業時の時のレールなんだそうです。なんだかすごいですね〜。ただし、解説板に書かれている「レール記号」とやらは、私にはさっぱりわかりません。

三ツ矢サイダー発祥の地

◾️母の家の中の「物の処分」、今日から始まりました。私は庭の草刈りをしました。汗びしょびしょ。その後は、役所に行って家を処分するための諸々の相談。で、台風が来ていることから、「物の処分」作業は業者さんにお任せして、昼過ぎに帰宅することにしました。帰宅途中、遅い昼食(トンカツ)を食べたのですが、その近くに「三ツ矢サイダー発祥の地」があったな〜と思い出し、近くまで行ってみることにしました。能勢電鉄「平野駅」のすぐそばです。

◾️母の家の中の「物の処分」、今日から始まりました。私は庭の草刈りをしました。汗びしょびしょ。その後は、役所に行って家を処分するための諸々の相談。で、台風が来ていることから、「物の処分」作業は業者さんにお任せして、昼過ぎに帰宅することにしました。帰宅途中、遅い昼食(トンカツ)を食べたのですが、その近くに「三ツ矢サイダー発祥の地」があったな〜と思い出し、近くまで行ってみることにしました。能勢電鉄「平野駅」のすぐそばです。

◾️以下は、ウィキペディアの説明です。

三ツ矢サイダーは、明治時代に宮内省が兵庫県多田村平野(現在の川西市平野3-23-1)の平野鉱泉を用い、炭酸水の御料工場[1]を建造して始まった。後に工場は三菱に払い下げられ、権利は明治屋が得て、1884年に「三ツ矢平野水(みつやひらのすい)」として販売した。平野水は夏目漱石の『行人』、『思い出す事など』にも登場し、1897年に大正天皇の皇太子時代に御料品として採用された。1907年に「帝国礦泉株式会社」[2]が設立され、従来の平野水を元に、砂糖を煮詰めたカラメルやイギリスから輸入したサイダーフレーバーを加えた「三ツ矢印 平野シャンペンサイダー」を発売し[3]、1909年に「三ツ矢シャンペンサイダー」に改称した。

◾️夏目漱石の作品にも登場しますが、宮沢賢治も行きつけの蕎麦屋で、天ぷら蕎麦とこの「三ツ矢サイダー」を注文していたこともよく知られています。今の価格に換算すれば、天ぷら蕎麦が1000円とすれば「三ツ矢サイダー」は1500円だったようです。「シャンペンサイダー」ですしね、高級品ですよね。かつてここにあった工場で生産された「三ツ矢サイダー」は、能勢電鉄で運ばれていました。

◾️この「三ツ矢サイダー発祥の地」のこと、9年前に亡くなった父を病院に連れて行ったり、看病したりしている頃から気になっていました。父が亡くなったあとは、毎週、母の世話をしに行きながらも、ただ眺めるだけでした。余裕がなかったんですね。今日は、昼食に「トンカツ」を食べて、ふと、「もうじき、ここに来ることもなくなるなぁ〜」と思った時に、この「三ツ矢サイダー発祥の地」のことを思い出し、訪れてみることにしたのでした。

子どもの頃のこと

◾️母親が住んでいた家を処分することになり島田。まず最初にやることは、家の中の物を処分することです。手をつけてはいたのですが、とても自分で処分の作業をすることは無理だと観念し、業者さんに頼むことにしました。9年前に亡くなった父親が自宅で小さな小さな会社を経営していたので、その関係の物や書類も多数あり、4トントラックで3台弱の荷物と見積もってもらいました。もちろん、丁寧に仕分けをしてくださるし、処理もしてくださるのですが、それなりにお代金の方も…ということになりました。とはいえ、私の方は、心身的にも物理的な時間についても余裕がなく、作業をお願いするしかありません。

◾️今日から来週にかけて作業が始まり、私も立ち会います。今日ともう1日だけですが…。今日の私はといえば、まず庭の草刈りで汗ピショビショになった後、役所に行って家を処分するにあたっていろいろ諸手続きの相談をしました。大変丁寧に対応していただき、助かりました。世の中はでは、世代替わりの時に、多くの皆さんがこのような煩雑な経験をされているのでしょうね。私は、こいう作業をさっさとできるタイプではないので、心の中ではベソをかきながらやっています。そうそう、夏休みの宿題をたくさん残した子どものような心境です。とはいえ、処分にあたっては、いろんな方に支えていただいており、ベソをかいているわけにもいきません。昨日は、長い間乗らないままになっていた軽自動車の廃車を、車検等でお世話になってきた会社にお願いをしてきました。こんな状況なんですが、週末は学生を引率して湖北の農村に調査に出かけます。「社会調査実習」という授業の調査です。それから、締め切りのある原稿にも取り組まねばなりません。綱渡り状態です。

◾️今日、庭の作業をしている間に、同行した家族は色々大切なものがないか探してくれていました。細かいものがいろいろ発見されます。これは、私と妹が使っていたバッジです。右上は、私が6歳の頃(1964年、昭和39年)通っていた、現在の北九州市小倉北区にある幼稚園のバッヂ。その下は、5歳の頃に通っていた下関市にある幼稚園のバッジ(私、幼稚園は3つ、小学校も3つ、高校は2つ通いました。転園転校の子ども時代でした。父の転勤のためです)。左は妹の物ですね。左上は、音楽教室のバッジで、下は現在の広島市東区にある幼稚園のバッジ。こういうのを捨てずに、大切に記念として保管していたんですね。たぶん、亡くなった父親が保管していたんでしょう。父は、そういう性格だったな〜。

ひさしぶりに「近江鉄道」

◾️昨日は、午前中に八日市にある滋賀県の東近江合同庁舎へ行ってきました。担当している「社会調査実習」でお世話になる方と、事前の簡単な打ち合わせを行いました。今日は自宅の車が使えなかったので、ひさしぶりに近江八幡からは「近江鉄道」を利用することになりました。18分程度の短い「鉄道の旅」でしたが、満足いたしました。ただ、今年の第100回全国高校野球選手権大会で、地元滋賀県の近江高校が悔しいかな負けてしまったので、乗車した電車の先頭には「必勝 近江高校」のヘッドマークをつけてはいますが、ちょっと残念な感じです。心なしかラッピングの「豊郷あかね」さんが寂しそうでもあります。帰り、近江八幡に向かう電車の乗車券は、駅の自動販売機ではなく窓口で購入したので、このような「硬券」でした。懐かしいですね。なんだか嬉しかったりするわけです。

◾️今はもう、どの鉄道会社もほとんどが乗車券は自動券売機で購入するようになっています。自動販売機にはロール紙がセットされており、そこにプリンターで印刷するそうです。裏面には磁気によって乗車に必要な情報が記録されています。しかし、硬券はそういうわけにはいきません。あらかじめ出発する駅名と到着する駅名とを印刷しておかねばなりません。当然のことながら、種類がとても多くなります。近江鉄道は、この種類の多い硬券を収納するための器具(整理棚?!)も窓口の向こうに置かれています。これこれ、これもとても懐かしいわけです。

真野浜での水草除去作業

◾️先日、大津市堅田の真野浜の水草除去作業に参加しました。その時の様子を、この作業に毎日取り組んでおられる「水草は宝の山」=「水宝山」の代表・山田英二さんが録画されていました。コマを落として時間を短縮して見られるように編集してあります。冒頭、左手から白い短パンを履いたやってくるのが私です。

「戦乱と民衆 』(講談社現代新書)

◾️韓国に主張している頃、ネットの記事「一揆はほんとうに『進歩的な勢力』が担っていたのか?気鋭の歴史学者が戦後歴史学に挑む」を読みました。歴史学者の呉座勇一が執筆されたものです。呉座さんは、1980年生まれ。まだ、38歳のお若い方です。国際日本文化研究センターの助教をされています。専門は歴史学の中の日本中世史。『一揆の原理』(ちくま学芸文庫)、『戦争の日本中世史』(新潮選書)、『応仁の乱』(中公新書)、『陰謀の日本中世史』(角川新書)等、たくさんの研究成果を一般の読者も視野に入れて発表されています。

◾️韓国に主張している頃、ネットの記事「一揆はほんとうに『進歩的な勢力』が担っていたのか?気鋭の歴史学者が戦後歴史学に挑む」を読みました。歴史学者の呉座勇一が執筆されたものです。呉座さんは、1980年生まれ。まだ、38歳のお若い方です。国際日本文化研究センターの助教をされています。専門は歴史学の中の日本中世史。『一揆の原理』(ちくま学芸文庫)、『戦争の日本中世史』(新潮選書)、『応仁の乱』(中公新書)、『陰謀の日本中世史』(角川新書)等、たくさんの研究成果を一般の読者も視野に入れて発表されています。

◾️さて、呉座さんの記事、まずはお読みいただければと思います。呉座さんは一貫して「一揆」を研究テーマにされています。興味深買ったのは、「揆が戦後歴史学の花形テーマだったからである。戦後歴史学の意義と限界を見定めるためには、一揆の検討は欠かせない」ということです。そして、戦後歴史学の「メタ理論」や「支配的なパラダイム」でもある「階級闘争史観」を実証的なデータにもとづき相対化しようとされてきたことです。この「階級闘争史観」に関して、以下のように説明されています。

階級闘争は共産主義の基本的な概念で、非常に単純化して説明すると、階級社会において被支配階級が支配階級による搾取を拒否するために展開する闘争のことである。現代風に言えば、反体制・反権力の抵抗運動、といったところだろうか。その究極の形態が、被支配階級が支配階級総体を否定する、つまりは体制をひっくり返す「革命」である。

したがって、戦後歴史学では「日本の人民が権力と闘った歴史」を解明することが最重要の課題となった。このような潮流の中、中世や近世(江戸時代)の一揆は「階級闘争」と把握されるようになった。「過去の歴史において、民衆は一揆を起こして権力と闘った。我々も革命のために闘おうじゃないか!」というロジックである。つまり階級闘争史観においては、一揆は歴史の発展に貢献する「進歩的」な勢力と礼賛されたのだ。

一揆は必ずしも「進歩的」な勢力ではない。民衆が一揆を結び権力に立ち向かったという階級闘争史観は、歴史的事実としばしば矛盾する。戦乱と民衆の関係は、一筋縄ではいかない複雑なものなのだ。筆者も参加した『戦乱と民衆』(講談社現代新書)では、この問題を掘り下げて論じたつもりなので、興味を持たれたかたはご一読いただきたい。

◾️私は歴史学を学んだわけではないのですが、この呉座さんのご指摘には共感するものがあります。どのような学問分野でも、その時々の議論を支配する「メタ理論」や「支配的なパラダイム」が存在していると思います。多くの場合、そこには学問分野内の政治的な力学が作用しており、通常はその力学に自ら従うかのように研究を進めていこうとするからです。表面的には多様な研究が進展しているようでありながらも、メタレベルに注目してみると何を読んでも同じような読後感を抱いてしまうことがあります。「金太郎飴」のようです。こういう冗談を聞いたことがあります。「たとえばね、中華料理の調味料を使うと誰もがそれなりの味の中華料理を作ることができるけれど、それはみんな同じような味でしかない。それと同じような感じなんだよね」。こうなると笑うに笑えません。まあ、そのようなことはともかく、まずは『戦乱と民衆』を読んでみようと思います。なにか良い刺激を得ることができるかもしれません。

木浦からソウルへ

◾️韓国出張の話し、まだ残っていました。8月11日(土)、日本に帰国しました。2泊3日の慌ただしい韓国出張でしたが、無事に自分の役目を終えられたので、安堵しました。帰りは、まず木浦(モッポ)駅からKTXでソウル駅まで移動しました。その後は、空港鉄道「A’REX」で仁川国際空港まで移動ということになりました。行きと同じルートです。そして帰りも、行きと同じく韓国の中央大学大学院の張さんが一緒でした。張さんの提案で、「A’REX」に乗る前に、ソウル駅に隣接する「旧ソウル駅」を見学することになりました。鉄道好きの私のために、いろいろ気を使ってくださったのです。韓国は年寄りが大切にされるな〜と思いました。上の写真は木浦駅で撮ったものです。手前は、「KORAIL」(韓国鉄道公社)の子会社「SR」(鉄道運営公社)の高速鉄道です。そのむこうは、新しい「セマウル号」です。

◾️ソウル駅に到着してすぐに駅構内の食堂で昼食を摂りました(最後の韓国料理、プルコギの鍋だったよに思います…)。その後、「旧ソウル駅」を見学しました。東京駅を設計した辰野金吾の弟子である塚本靖の設計です。東京駅と大きさは規模は違いますが、雰囲気は似ていますかね。

この駅について、以下のような解説を見つけました。

復元工事を終えて2011年8月9日にオープンした旧ソウル駅が、「文化駅ソウル284」として、1925年完成当時の姿に戻って私たちの前に帰ってきました!「文化駅ソウル284」という名称は、文化・アート交流の中心を担う文化ステーション+史跡第284号という意味で、一般公募で採用されたもの。なので、ナビもこれからは「文化駅ソウル284」と呼ばせてもらいますね!現在は入場料を払うと中に入って自由に見学できるほか、さまざまなイベントが行われることもあるこちら。旧ソウル駅の歴史紹介や復元事業に関する資料展示もありますし、なんといっても建物そのものが見る価値大。場所はソウル駅のすぐお隣。

◾️この解説の通り、ここは展示場にもなっているんですね。この日はアートの展示が行われていました。文在寅大統領の北朝鮮に対する政策とも関係しているのかもしれませんが、韓国が北朝鮮に支援して建設した開城工業団地がテーマです。ハングルが読めないので、深くは理解できませんでしたが…。その外では、大きなシュピレコールと勇ましい音楽が鳴り響いていました。逮捕された朴槿恵前大統領や、その父である朴正煕や李承晩を熱烈に支持する保守派の高齢者の皆さんです。アメリカの星条旗と韓国の太極旗が振られていましたから、韓米関係の強化も含めて、文在寅大統領とは北朝鮮に対する真逆の政治的なスタンスを志向されているのだと思います。この旧ソウル駅前や市役所前が、政治的アピールをするための重要な場所になっているようです。この駅前の広場には、独立運動家である姜宇奎(カン・ウギュ)の像もたてられれいます。「場所」に蓄積された「歴史的な力」のようなものを感じます。だからこそ、この場所で政治的なアピールが行われているのかもしれません。そのような保守派のアピール活動の足元を見ると、鉄道開業100年を記念する大きなプレートがはめ込まれていました。「鉄道」、「権力」、「歴史」。この3つは、深く関連しているように思います。

人類進化と「嫉妬」の発生

◾️朝日新聞の1面に、哲学者の鷲田清一さんが「折々のことば」を連載されています。それぞれの新聞の記事にはある種の政治的「傾向」が見られ、そのような「傾向」に対する好き嫌いはあると思いますが、そのことは別にして、この鷲田さんのコラムを楽しみにされている方もおられるのではないかと思います。8月16日のコラムのタイトルは、「人生、七味とうがらし」です。どなたの「ことぱ」なのかといえば、「ある占師」です。「ある占師」が言った言葉ということです。鷲田さんは、どこの「ある占師」にそのような言葉を聞いてこられたのかとよく読んでみると、テレビドラマ「ラストチャンス 再生請負人」の中に登場する謎の占師の言葉なのだそうです。私の知らないドラマです。ネットで調べて見ると、テレビ東京のドラマのようですね。番組の公式サイトによれば、この占師をミッキー・カーチスさんが演じておられるようです。

◾️朝日新聞の1面に、哲学者の鷲田清一さんが「折々のことば」を連載されています。それぞれの新聞の記事にはある種の政治的「傾向」が見られ、そのような「傾向」に対する好き嫌いはあると思いますが、そのことは別にして、この鷲田さんのコラムを楽しみにされている方もおられるのではないかと思います。8月16日のコラムのタイトルは、「人生、七味とうがらし」です。どなたの「ことぱ」なのかといえば、「ある占師」です。「ある占師」が言った言葉ということです。鷲田さんは、どこの「ある占師」にそのような言葉を聞いてこられたのかとよく読んでみると、テレビドラマ「ラストチャンス 再生請負人」の中に登場する謎の占師の言葉なのだそうです。私の知らないドラマです。ネットで調べて見ると、テレビ東京のドラマのようですね。番組の公式サイトによれば、この占師をミッキー・カーチスさんが演じておられるようです。

人生、七味とうがらし (ある占師)

うらみ、つらみ、ねたみ、そねみ、いやみ、ひがみ、やっかみ。人を翻弄するこれら七つの性(さが)は、いずれも自他の比較に由来する。他人と較(くら)べる中でしか自己を見ることのできない人の宿痾(しゅくあ)であり業であるが、これと正面から向きあうことで人生の味わいもいっそう深まると、テレビ東京系の連続ドラマ「ラストチャンス 再生請負人」(原作・江上剛)に登場する謎の占師は言う。

◾️「なるほど!! うまいこと言うな〜」と唸ってしまいました。人間は一生涯、自己の存在証明に躍起になる動物なのだと指摘した人がいます。その存在証明とは、このコラムの中にある「自他の比較」の中でしか成り立ちません。鷲田さんは、「宿痾」といっています。宿痾とは、「治らない病気」のこと。「業」とは「人が担っている運命や制約」のことです。人間は、このような「自他の比較」から逃れられず、この比較の中で苦しまねばなりません。辛いことですね。それを、「人を翻弄する七つの性(生まれつきの性格)」として整理された点に、「うまいことを言うな〜」と唸ってしまったわけです。しかし、「ねたみ」と「そねみ」ってどう違うんでしょうね。辞書的には両方とも「嫉妬」の意味で同じなんですが…。まあ、それはともかく、「これと正面から向き合うことで人生の味わいもいっそう深まる」というのはいいですね〜。全ての苦しみは、他者との関係が「縁」となって生起することなのです。仏教では、何か実態があるかのような現象も、様々な要因が相互に関係・依存しあって生じている…ということが、基本的な教説になっているかと思います。ですから、「正面から向き合う」と言うことは、その相互に関係・依存しあっている事実を受け入れてそれを解きほぐし、苦しみから少しずつ解放されていく…と言うことでもあるのです。もちろん、私のような凡人には、そこから逃れることはできませんが、向き合うことで「人生、七味とうがらし」を相対化することは、できるのかもしれません。その相対化の過程で実感することが、「人生の味わい」なのでしょう。

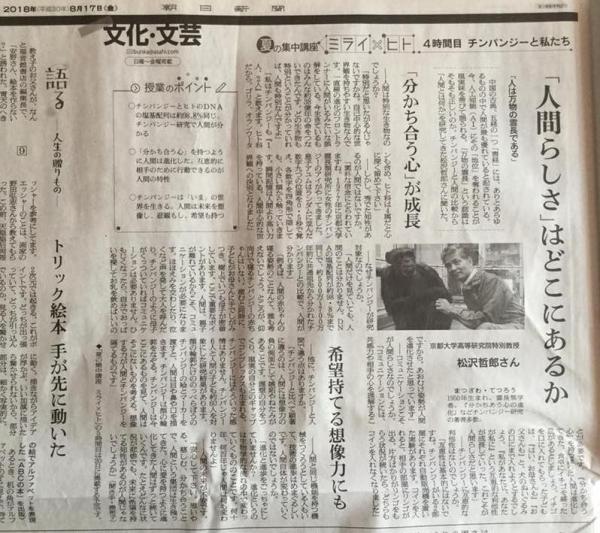

◾️さて、このようなコラムが強く印象に残った後、その翌日に、同じく朝日新聞の記事が目につきました。私は、社会学を専攻していますが、個人的には、人類進化という大きなテーマに非常に関心があります。だから、この記事も目についたのではないかと思うのです。登場されるのは、チンパンジーのアイちゃんの先生で有名な、松沢哲郎さんです。このインタビュー記事の中で、松沢さんが強調していることをとても興味深く読ませていただきました。抜き出してみました。

「コミュニケーションには、共感力や相手の心を理解することが必要です。『分かち合う心』を持つように人間は進化してきた。(中略)『私があなたに、あなたが私に』という互恵的な利他性が成長していった。これこそが、人間らしさだと思います」。

「チンパンジーと比べて顕著に違うのは、人間の想像力の負の側面として嫉妬やねたみがあることです。理想の自分を作り、現実の自分とのギャップでコンプレックスも生まれる」。

「人間はそこにないものを考える。想像する力が人間とチンパンジーを隔てるものです」。

「思いやる、慈しむ、分かち合うことで、人間という集団は生き残ってきた。心に愛を持つように進化してきた人間はずっと続いていくんです。たとえどんなに状況が悲惨でも、未来に希望を持てる知性があるのが人間じゃないでしょうか」。

◾️私が興味深く思ったことは、人類進化の知見からすれば、人間は、根底のところには「互恵的な利他性」を育むようにプログラムされているということです。人間はコミュニケーションを媒介として、他者とつながることで生き残ってきた…と、言い換えることができるのかもしれません。しかし、それだけであればあまり面白くありません。同時に、「人間の想像力の負の側面として嫉妬やねたみがある」と指摘されています。この指摘で、前日に読んだ鷲田さんのコラム「人生、七味とうがらし」と同じことをいっておられるような気がします。「人間はそこにないものを考える。想像する力が人間とチンパンジーを隔てるものです」とも指摘されていますが、そのような想像力は両刃の剣のようでもあります(もっとも、松沢さんからすれば「両刃の剣」などと言う表現は、「人間中心的世界観」のあらわれだとお叱りを受けることになるのかもしれません)。抽象的な概念を使って、目の前にないものを想像できることが、様々な人間固有の創造性と辛さの両方を生み出しているのです。このあたりは、仏教の教えとも関連していると思います。

◾️松沢さんが指摘されるように、人間固有の「互恵的な利他性」と「嫉妬やねたみ」が、人類進化の過程で発生したものであるとするならば、そして現在も私たちの根っこにはこの両方が存在しているとするならば、人間の社会とはどのように描くことができるのでしょうか。社会の共同性と、社会を構成する個々人の利益や欲望に基づく負の感情(共感に基づく互恵的な利他性とは逆のような…)とは、どのように関係し合うのか…ということです。嫉妬やねたみは、他者が自分よりも優位であり優れているときに発生する気持ちです。そのような嫉妬の気持ちと、互恵的な利他性は、簡単には折り合いをつけることはできないようにも思います。そのあたり、松沢さんはどのようにお考えなのでしょうね。

◾️松沢さんのいう人間の「想像力」とは、7万年前頃から起こった「認知革命」と呼ばれる人間の内部に生じた変化によって生まれたことのように思います。こういった分野の専門家でもなんでもないのですが、少し前に大変話題になった『サピエンス全史』(著・ユヴァル・ノア・ハラリ、河出書房新社)によれば、そのような変化とは「見たことも、触れたことも、匂いを嗅いだこともない、ありとあらゆる種類の存在について話す能力」を持てるようになったということなのです。人びとは、実際に見えるわけでもない神などの超越的存在を信仰し、ただの紙切れにしかすぎない貨幣に価値を見出し、芸術を鑑賞し、そしてあったこともない人たちと自分たちは同じ民族であるとか、同じ国民であると考えることができる…そういった能力のことです。私たち人間は、宗教・経済・芸術・国家を生み出す能力を「認知革命」によって獲得したということです。『サピエンス全史』の著者であるハラリは、「認知革命により虚構が編み出され、他人と虚構を共有することにより、組織的な協力が可能に」なったと述べています。しかし、同一の「虚構」を共有する人たちは組織的な協力をしても、異なる「虚構」を共有する集団の間では争いや闘いが発生してしまうこともあります。実際、世界中で、宗教や政治信条や経済を巡って戦争が起こっています。「虚構」により協力することもできれば、「虚構」を巡って相手を抹殺することも人は厭わないのです。

孫と過ごしながら考えたこと

◾️一昨日と昨日、娘夫婦と孫娘のひなちゃんが、滋賀の我が家にやってきました。孫は1歳5ヶ月になり、いろんなことができるようになってきました。言葉も少しだけですが、話せるようになってきました。大人の言っていることも、ある程度わかっているようです。昼から保育園に通っていますが、保育園に通い、近い年齢の園児さんたちと一緒に過ごすことで、成長に加速度がついてきたように思います。単なる「ジジ馬鹿」と笑われるかもしれませんが。

◾️普段、大阪に暮らしている孫とは、たまにしか会うことができません。ということで、会うと必ずと言って良いほど、孫は人見知りをして泣くのでした。加えて、私は年寄りの男性で、眼鏡をかけて、しかも髭を生やして髪の毛も長い…。小さな子どもからすると「異形の人」なのかもしれません。今回も、また泣かれるのかな…と用心をしながら、少しずつ距離を縮めていきました。そのことが良かったのか、少しずつ慣れてきてくれました。写真のように一緒に歩くことも許してくれるようになりました(^^;;。こうやって孫と過ごしていると、本当に心が癒されますね。孫のことをとても愛おしく思います。自分の子どもを育てているときとは、やはりどこか気持ちのあり方に違いがある様に思います。自分の子どものときは、育てることに必死でした。自分自身のことについても必死でした。若い頃は、あまり余裕がありませんでした。

◾️孫たちが滋賀に滞在している間に、滋賀の老人ホームに入所している老母のところにも連れて行きました。母は寝たきりの状態で、認知的にも問題を抱えていますが、曽孫がやってきたことはわかる様でした。韓国の映画に、『祝祭』という映画があります(この映画のストーリーを紹介することはしませんが)>

この映画の中に、心身ともに弱り「小さく」なっていく祖母のことを心配する孫娘に、「それはおばあちゃんが、あなたに歳と知恵を分かち与えているからなのよ」と両親が説明するシーンがあります。私の目の前でも、曽孫は少しずついろんなことができる様になり、曽祖母は弱っていっています。母は、自分の曽孫に歳と知恵を少しずつ分かち与えているのでしょうかね。この映画「祝祭」のことは、韓国社会を研究されている方に教えていただきました。素敵な話しですね。では、祖父である私は、孫に何をわかち与えることができるのでしょうか。

◾️自分が子どもを育てている時には、心配しなかったことがあります。それは、「孫が大人になった時、どんな社会になっているのだろうか。その時、日本の環境は、地球の環境どんな状況になっているのだろうか」ということです。もちろん、私はもうこの世には存在していません。そういう点では、この様な心配については、「世代間倫理」という言葉とも関連しているのかもしれません。「世代間倫理」とは、子孫(将来世代も含む)の利益を保護するために現世代が一方的に負うべき義務について論じる倫理」のことで、特に環境問題との関連で使われる言葉です。孫が大人になった時のために、私たちはどの様な義務を背負っているのか。孫の時代のために、自分は何ができるのか。孫と楽しい時間を過ごすと同時に、その様なことを考えることが増えてきました。ただし、「世代間倫理」で言われるところの「現世代が一方的に負うべき義務」という表現よりも、「将来世代のために、何を贈ることができるのか」といったほうが適切かもしません。「義務」ではなく「贈与」です。世代を超えた義務関係に現世代が縛られるのではなく、将来世代のためにポジティブに何ができるのかという点に両者の違いがある様に思います。義務ではなく、贈与に基づく世代間倫理を構想することは可能でしょうか。私は、可能だと思います。