社会調査実習中間報告会

◾︎今週の水曜日は、午前中は親の家を処分のことで兵庫県の方にいましたが、午後からは大学に戻りました。社会調査実習の報告会があったからです。社会調査実習のクラスは全部で5つ。私が担当するクラスは、2名の学生が代表して報告をしてくれました。今年の学生たちは、大変しっかりしていて安心できます。ちょっとしたアドバイスのもとで、口頭用の原稿もパワーポイントも、きちんと作成することができました。それらの原稿やポワーポイントのスライドも修正と追加も簡単なことだけですみました。写真は、報告会の前に、最後の打ち合わせをしているところです。大変集中して確認作業を進めています。実際の報告も、うまくいきました。まだまだ課題は残るものの、きちんとした水準のものになりました。

◾︎報告会の後は、私のクラスの他の学生も加わって、簡単な慰労会をしました。私のクラスの調査は農村調査になりますが、農村も農業のことも何も知らなかったところから始まりました。ここまで、よく頑張ってきました。学生たちも、充実した経験ができて、満足しているようです。もっとも今週の土曜日には補足調査がありますし、再来週は、東京にも調査に行きます。報告者の執筆も完成させなければなりません。さらに学生たちにも頑張ってもらわねばなりません。

◾︎社会調査実習ですが、夏休みに1泊2日でまず聞き取り調査を行いました。その時のことについては、「滋賀県長浜市早崎町での「社会調査実習」」をご覧いただければと思います。明日12月1日(土)、日帰りですが、実習を受け入れてくださった長浜市早崎町を再び訪問します。補足調査です。早崎内湖が干拓された後の営農に関してお話しを伺うことになっています。また、12月15・16日には、1泊2日で東京に行く予定にしています。大消費地である東京で、滋賀県の「魚のゆりかご水田米」が、どのように販売されているのか、消費者の反応はどのようなものなのか、ブランド米専門店の店主さんにお話しを伺います。

「学生まちづくりLaboratory」、いよいよ始まります!!

◾︎昨日は、17時から、大津市の「仰木の里学区」の皆さん、龍谷大学、大津市役所の連携による「学生まちづくりLaboratory」の学内ミーティングが、瀬田キャンパスと深草キャンパスをテレビ会議システムでつなぎ開催されました‼️いよいよ、始まります。

◾︎過去のエントリーになりますが、この「学生まちづくりLaboratory」については、10月26日のエントリー「『学生まちづくりLaboratory』研究員募集中!!」に詳しく説明しています。ぜひ、お読みいただければと思います。

京都から神戸へ

◾︎先週の土曜日、龍谷ミュージアムへ行ってきました。「水木しげる魂の漫画展」が開催されており、翌日の日曜日が最終日だったからです。博物館の課長さんに「まだ来ていないでしょ‼️」とfacebookでご指摘を受け、「そうや、まだ行ってへんかったわ」と慌てて土曜日に観覧したというわけです。いや、課長さんにご指摘いただき、良かったです。結局、この水木しげるさん展覧会、来館者数は40,000人を超えたそうです。大学が運営する博物館としては、かなりの実績だと思います。素晴らしい。

◾︎さて、展覧会の中身ですが、詳しいことは別途エントリーしたいと思います。細かいことですが、水木しげるさんの水木というペンネームは、母校・兵庫県立兵庫高等学校のそばにある水木通りが元になっていることを確認しました。水木さんは、戦後、ここで「水木荘」というアパートを経営されていたのです。それはそれで良いのですが、どうしてペンネームになったのか。漫画展の展示で知ることができました。なるほど、なのですよ。

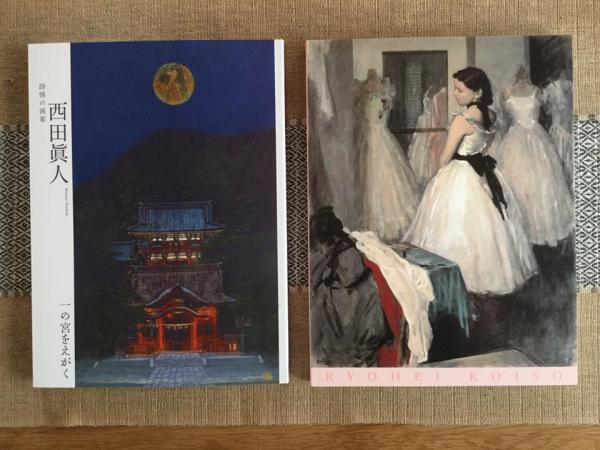

◾︎龍谷ミュージアムの「水木しげる魂の漫画展」を拝見した後、神戸の六甲アイランドへ移動しました。六甲アイランドには美術館が3つもありますが、そのうちの2つ、「神戸ゆかりの美術館」と「神戸市立小磯記念美術館」で、母校の先輩や大大先輩の展覧会が開催されていたからです。少し詳しく説明します。母校、兵庫県立兵庫高等学校の学年が6つ上、今年の春まで京都市立芸大で教員をされていた西田眞人先輩の「一の宮をえがく」が「神戸ゆかりの美術館」で、母校の前身である神戸第二中学校を卒業された小磯良平先輩(大大先輩ですね…)の「没後30年 小磯良平-西洋への憧れと挑戦-」が「神戸市立小磯記念美術館」で開催されています。最近、母校の同窓生の皆さんから、この2つの展覧会の招待券をいただけたこともあって、神戸まで出かけることにしたのです。こういう機会がないと、故郷の神戸に行くこともできません。

◾︎西田眞人さんの作品にはとても感動しました。日本画家である西田さんは、現在、全国各地にある一の宮と呼ばれる神社を訪ねて、その姿を日本画に描き続けておられます。今回の展覧会は、その中間発表のようです。絵画のことはよくわかりませんが、全国各地の一の宮とともにある自然、歴史、何故そこに祀られているのかといった理由についてまで、西田さんが想いを馳せるとともに感じ取られた事柄が、精緻で繊細な筆使いで作品の中に埋め込まれているかのように感じたからです。とても感動しました。この展覧会では、一の宮の作品に加えて、初期の神戸を描いた作品、阪神・淡路大震災、取材旅行をされたイギリスの風景をテーマにした作品、スケッチ、下絵も展示されていました。時間をかけて出かけて良かった…そう思える作品の数々でした。

◾︎西田先輩の後は、小磯大大先輩の展覧会です。小磯先輩は、教科書にも登場される歴史上の人物であり、誰しもがご存知の方なので、私のような者が説明するまでもありませんね。ただ、今回の展覧会で少し驚いたことがあります。戦争画(作戦記録画)です。軍部の要請で、このような作品も描かれていたのですね。その中には今年の夏に発見された、特攻隊員の肖像画もありました。もちろん、小磯良平といえば女性を描いた作品が有名なのであり、1941年に描かれた「斉唱」も実物を始めて拝見して感銘を受けました。また、展覧会全体を通してですが、その時々の西洋絵画先端の動きを注視し、そこから影響を受けつつ、画風変えてこられたこともよく理解できました。そういう意味で、勉強になりました。展覧会のタイトルにある「西洋への憧れと挑戦」の意味もよく理解できました。

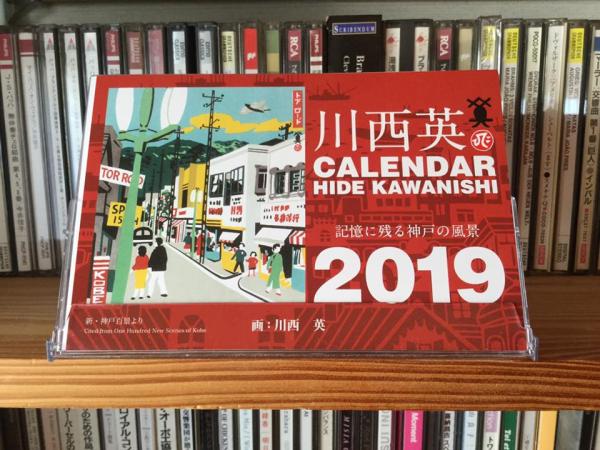

◾︎今回は、JR芦屋まで新快速、芦屋から住吉までは普通の須磨行き、そして住吉からは六甲ライナーに乗りました。「キョリ測」というアプリで作成した地図の画像をご覧ください。六甲ライナーに乗ったところを赤い線にしました(設定がジョギングになっていますが、これは設定ミスです)。六甲アイランドは、住宅地を造成する際に出た土砂で埋め立てた人工島です。1972年(昭和47年)に埋め立て工事に着工し、埋め立てが完了し、住宅が建設され入境が始まったのは1988年(昭和63年)3月になります。その頃は、すでに結婚して奈良県に住んでいて、神戸を訪れることはなくなっていました。ということで、今回、六甲アイランドには、生まれて初めて行ったことになります(たぶん…)。自宅へは、同じコースで戻りました。写真は、帰りの六甲ライナーから撮影したものです。東灘区の青木というところで生まれこともあり、この海と山が迫ったこの風景が、私の原風景かと思います。いつも通り、展覧会の図録を購入しました。「神戸市立小磯記念美術館」では、神戸の街の版画を残した川西英の、来年のカレンダーも購入しました。川西の作品は、幼い頃の記憶とともにある、私には懐かしい作品になります。

最近の卒業生のこと

■2013年春に卒業した卒業生(脇田ゼミ8期生)2人から、嬉しい連絡がありました。1人は男性で、電撃的に婚約したとのこと。知り合って友達として10年交流があったようですが、3ヶ月前からいわゆる「お付き合い」が始まり、婚約に至ったというのです。素晴らしい。もう1人はです。来年ご結婚だそうです。こちらも、とてもおめでたいですね。女性の方の卒業生は、昨年1年間、仕事が終わってから専門学校に通い、毎日遅くまで勉強を続け、社会福祉士の資格を取得しました。今後は、この資格を活かした仕事をしていきたいとのこと。よかったね〜。右の写真は、その8期生の皆さんとの同窓会で撮ったものです。

■2013年春に卒業した卒業生(脇田ゼミ8期生)2人から、嬉しい連絡がありました。1人は男性で、電撃的に婚約したとのこと。知り合って友達として10年交流があったようですが、3ヶ月前からいわゆる「お付き合い」が始まり、婚約に至ったというのです。素晴らしい。もう1人はです。来年ご結婚だそうです。こちらも、とてもおめでたいですね。女性の方の卒業生は、昨年1年間、仕事が終わってから専門学校に通い、毎日遅くまで勉強を続け、社会福祉士の資格を取得しました。今後は、この資格を活かした仕事をしていきたいとのこと。よかったね〜。右の写真は、その8期生の皆さんとの同窓会で撮ったものです。

■もうひとつ。こちらはお名前をあげても問題なさそうなので、実名です。昨年の11月に「安平くんのこと」をエントリーしました。安平くんは、2014年3月に卒業した脇田ゼミ9期生です。このエントリーで、以下のように書きました。

さて、安平くん、来春からは関西勤務になるようです。関西に帰ってきたら、まずしたいこと。それは、卒業論文でお世話になった地域の方にご挨拶に行くことです。これは、安平くんの弁明です。「卒論を提出した後、経済的なことからすぐに下宿を引き払い、卒業式まで実家に戻ったことから、ご挨拶に伺うタイミングを失ってしまいました。関西に赴任したら、すぐにご挨拶に伺います」とのことでした。安平くんの卒論のタイトルは、「農村女性によるコミュニティビジネス-滋賀県大津市『ほっとすていしょん比良』の事例をもとに-」です。「ほっとすていしょん比良」で安平くんがお世話になったのは、山川君江さんです。山川さん、安平くんがご挨拶に伺うとのことですので、どうぞよろしくお願いいたします。

■先日のこと、その山川君江さんがfacebookに、安平くんのことを投稿されていました。京都に転勤になった安平くんが訪ねてきたという投稿です。「転勤で京都に帰って来ました。卒業の時にご挨拶に来たかったけど来れなくて、やっとこられました!!」とご挨拶に伺ったようです。山川さんは、とても喜んでおられました。「『自慢の息子が出来ました』と勝手に思う」ともお書きになっていました。指導した教員として、とても嬉しいです。

■卒業生の皆さんからの素敵な連絡を待っていますよ。

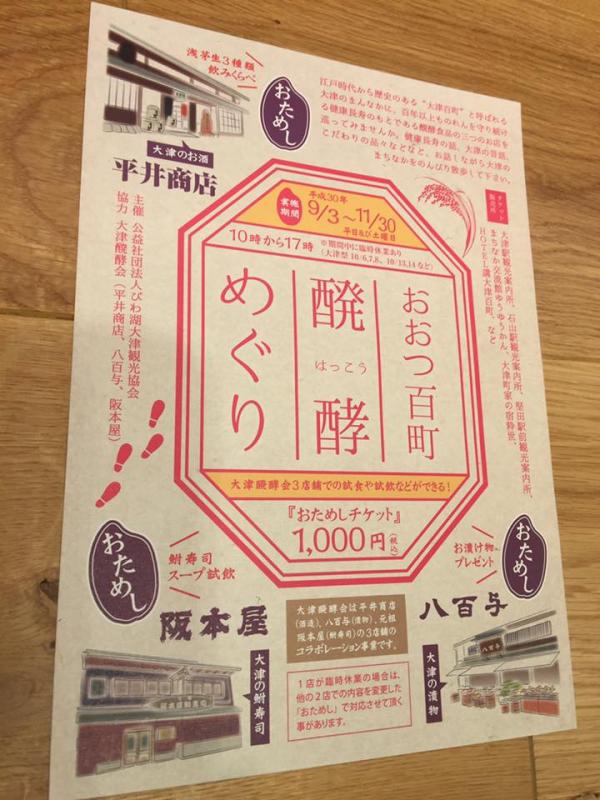

おおつ百町発酵めぐり

■大津のまちなかで、こんなコラボレーションが行われているようです。酒蔵、鮒寿司屋、漬物屋、この3つのお店のコラボレーションです。いずれのお店も、古い歴史を持つ老舗になります。この3軒の老舗には、それぞれ若い跡取りの方達がおられます。その跡取りの方達が、「発酵」をキーワードに横につながり、これまでも様々なイベントに出店されてきました。今回は、これまで積み重ねてこられた実績の、次のステージを狙っておられるのではないかと思っています。阪本屋さんでは、「鮒寿司のスープ」を試飲できるようです。どんな味なのか気になります。滋賀県では、鮒寿司の頭と尻尾にお湯や昆布だしかけて、お吸い物にしますので、ひょっとして、それに近い味かも…と想像していますが、実際のところはどうなんでしょう。

母校・兵庫県立兵庫高等学校を訪問しました。

■神戸出身です。といっても、0歳〜4歳、16歳〜25歳の期間しか神戸には暮らしていません。ただ、「どちらの出身?」と聞かれると、やはり神戸と答えることになります。学校関係でいうと、唯一、高校だけは神戸の学校を卒業しています。兵庫県立兵庫高等学校です。今月の17日になりますが、その兵庫高校の関係で神戸に行ってきました。コミュニティFMとして知られる「FMわいわい」の「ゆうかりに乾杯」という番組の取材を受けるためです。こんな番組です。

長田、兵庫、須磨地域に根付いた県立兵庫高校(旧神戸二中)の卒業生をベースに、その友人たちや地域で活躍する人々をゲストに迎えて、仕事や趣味やいろいろな地域活動等をお伺いして、FMわいわいを通じた地域コミュニティの連携強化に繋げて行きます。

放送番組『ゆうかりに乾杯』は、コミュニティ放送局「FMわぃわぃ」から、毎月第4土曜日の午後4時から5時まで 60分番組を提供しています。

■人にお話しを伺うことは、自分の仕事の範疇に入ってくるのですが、この日は逆に聞かれるということで、どんな感じになるのか興味津々でした。放送はインターネットの動画が流れますので、また報告させていただくとして、ここからは取材の後の事を。取材の後は、母校・兵庫県立兵庫高等学校を訪問しました。自分たちが学んだ校舎は、建て替えられてもうありませんが、今も思い出の地であることに変わりはありません。阪神淡路大震災の際には、偶然にも母校に滋賀県職員として派遣され、図書室に寝泊まりしながら避難されていた被災者の皆さんに支援物資をお配りしました。そのような意味でも、懐かしさを感じました。

■母校には、「FMわぃわぃ」でお世話になる同級生のSさん、そして「武陽会」という母校同窓会の理事長でもある同級生Kくんと一緒に徒歩で向かいました。母校に到着すると、ソフトボール部にいたやはり同級生のAさんが待っていてくれました。また、私たちよりも2年後輩の同窓生の先生が、待機してくださっていました。到着後、まず見学させていただいたのは、戦前、母校が神戸第二中学だった時代に卒業された東山魁夷先輩達の作品を展示している「記念室」でした(同窓生は、東山魁夷さんのことを東山先輩と呼ぶことがあります)。母校の先輩には、他にも、画家であれば小磯良平先輩がおられます。この「記念室」に飾られている東山先輩の作品の中で、私が一番惹かれた作品は、雪の降る京都の街描いた「年暮る」というタイトルのついたリトグラフでした。このような先輩方の作品が、母校の「記念室」に飾られているとは夢にも思っていませんでした。私が在籍していた頃は、東山魁夷先輩や小磯良平先輩の作品が、当たり前のように講堂や廊下に飾ってありました。飾ってありましたが、高校生当時の私には、それらの作品の価値がまったくわかっていませんでした。

■母校には、「FMわぃわぃ」でお世話になる同級生のSさん、そして「武陽会」という母校同窓会の理事長でもある同級生Kくんと一緒に徒歩で向かいました。母校に到着すると、ソフトボール部にいたやはり同級生のAさんが待っていてくれました。また、私たちよりも2年後輩の同窓生の先生が、待機してくださっていました。到着後、まず見学させていただいたのは、戦前、母校が神戸第二中学だった時代に卒業された東山魁夷先輩達の作品を展示している「記念室」でした(同窓生は、東山魁夷さんのことを東山先輩と呼ぶことがあります)。母校の先輩には、他にも、画家であれば小磯良平先輩がおられます。この「記念室」に飾られている東山先輩の作品の中で、私が一番惹かれた作品は、雪の降る京都の街描いた「年暮る」というタイトルのついたリトグラフでした。このような先輩方の作品が、母校の「記念室」に飾られているとは夢にも思っていませんでした。私が在籍していた頃は、東山魁夷先輩や小磯良平先輩の作品が、当たり前のように講堂や廊下に飾ってありました。飾ってありましたが、高校生当時の私には、それらの作品の価値がまったくわかっていませんでした。

■画家である東山魁夷・小磯良平両先輩以外にも、母校の先輩にはたくさんの著名人がおられます。そのことが、同窓生にとっては少し誇らしかったりします。たとえば、小説家の横溝正史さんや舞台美術家・作家である妹尾河童さんなども私たちの先輩に当たります。母校訪問から話しが逸れていきますが、横溝正史さんが在籍されていたころのことについては、「東京紅団」というサイトの「横溝正史の神戸を歩く」というエッセーで詳しく知ることができます。このエッセーによれば、神戸駅の近くにある東川崎公園内には横溝正史の生誕地碑が設置されているようです。一度、訪問してみたいものです。

■上の2枚の写真のうち左側は、卒業アルバムに掲載された写真です。私が在籍した3年4組の集合写真です。右側は、今回の母校訪問で撮った同じ場所の写真です。私たちが学んだ校舎は、1940年にできた校舎です。戦前の建物ですね。今の校舎は、1994年に建て替えられたものです。現在の校舎とは同じ敷地の中でも、建てられている場所が違います。私たちの頃は、南東の角が正門でしたが、現在はもう少し北、北西部分に正門があります。

■上の2枚の写真のうち左側は、卒業アルバムに掲載された写真です。私が在籍した3年4組の集合写真です。右側は、今回の母校訪問で撮った同じ場所の写真です。私たちが学んだ校舎は、1940年にできた校舎です。戦前の建物ですね。今の校舎は、1994年に建て替えられたものです。現在の校舎とは同じ敷地の中でも、建てられている場所が違います。私たちの頃は、南東の角が正門でしたが、現在はもう少し北、北西部分に正門があります。

■正門を入ると右手に、「合掌の碑」が建てられています。私たちが在学している頃は、敷地の西の方にありました。この「合掌の碑」は、沖縄県最後の官選知事として沖縄戦に散った島田叡(あきら)先輩(1901~1945年)の慰霊碑です。島田先輩は、1945年1月に沖縄県知事として赴任し、米軍上陸を前に県民の疎開や食糧確保に奔走。米軍の砲撃の下でも壕(ごう)を転々として執務を続け、本島南部で消息を絶ちました。享年43歳。沖縄県では、島田叡を知らない方はおられません。それほど、有名です。現役の後輩達も、毎年、沖縄で修学旅行を実施しています。詳しくは、島田先輩のことについては、拙ブログの「島田叡さんのこと」の投稿をお読みいただければと思います。

■校舎は建て替えられ、昔の様子は曖昧な記憶の中にしかありません。同級生たちと歩きながら、ここに武道場があったね…とか、部室の建物があったよね…とか、昔の様子を思い出しながら歩きました。すつかり変わってしまっていますが、以前と変わらないものがあります。ユーカリの樹とスタンドです。敷地のあちこちに、ユーカリの樹が植えられています。以前は、もっとたくさんのユーカリの樹があったように思います。今回、私の母校訪問に同行してくださった同窓会理事長のKくんからは、もともと池があったところを埋め立てて学校作ったために土地に湿気がく、その対策として深く根を張って水分を吸い上げるユーカリの樹が植えられたのだそうです。この話しは、今回初めて聞きました。校章にも、そのユーカリの葉が3枚デザインされています。

■グランドでは、テニス部やソフトボール部が練習していました。その様子をスタンドから眺めました。昔、このスタンドを使って練習をしたな…とか、いろいろ思い出しました。そうすると、母校という「場所」の持つ力のようなものを感じることができました。偉大な先輩たち、多くの同窓生、そして現役生の皆さんと一緒に築いてきた伝統のようなものを感じることができました。

■昔の正門は、学校の敷地の南東の角にありました。その正門を出て川を渡ったところには、駄菓子屋がありました。学校帰りに、よく立ち寄っていました。お店の名前はなんという名前だったかな…。確か、西明寺という名前だったように思います。阪神・淡路大震災の時に、この辺りは大変被害にあいました。この駄菓子屋さんに隣接する商店街も全て火災で燃えてしまいました。

■母校を見学した後、同行してくださった同級生の皆さんが、母校の周り散策してみようと提案してくださったことから、かつて通学に使っていた神戸電鉄の長田駅に向かっての坂道を登っていくことにしました。震災の影響もあるのでしょうが、街並みについては随分変わったかなという印象です。もっとも42年が経過しているので、変わっていても当然でしょうか。ただし、駅近くの地形等については、記憶の中にある通りのものでした。いろいろ懐かしい思い出が蘇ってきました。一番の思い出は、不良中学生にからまれたところを、同級生が救ってくれたことでしょうか。その同級生は、今、有名な企業の経営者になっています。その時のことを、彼は覚えているかな。

■母校を見学した後、同行してくださった同級生の皆さんが、母校の周り散策してみようと提案してくださったことから、かつて通学に使っていた神戸電鉄の長田駅に向かっての坂道を登っていくことにしました。震災の影響もあるのでしょうが、街並みについては随分変わったかなという印象です。もっとも42年が経過しているので、変わっていても当然でしょうか。ただし、駅近くの地形等については、記憶の中にある通りのものでした。いろいろ懐かしい思い出が蘇ってきました。一番の思い出は、不良中学生にからまれたところを、同級生が救ってくれたことでしょうか。その同級生は、今、有名な企業の経営者になっています。その時のことを、彼は覚えているかな。

■長田駅からは一駅、湊川駅まで神戸電鉄に乗ることにしました。神戸の皆さんは、普通、神鉄(しんてつ)と呼びます。同行してくれた同級生は、普段、神鉄に乗ることはないようで、「長田駅から初めて乗った」と言っていました。神戸電鉄を利用する方達は、六甲山の裏側、北区にお住いの皆さんが多く、母校の近くに住んでいる方達は、普通、乗ることはないですからね。

■同級生の皆さんとは散策しながらいろいろ話をしました。私たちは今年度に還暦になります。母校のかつての先生方よりも年を取ってしまいました。お亡くなりになった先生のほうが多いと思います。先生だけではありません。同級生でも亡くなられた方達がおられました。大病をされた方達の話しも聞かせてもらいました。私はといえば、卒業後、同窓会ときちんと連絡を取っていなかったので、ずっと「行方不明」のままでした。42年の時間が経過しました。人生いろいろです。神戸電鉄で移動した湊川駅の近くでは、懐かしいお店と再会しました。「人工衛星饅頭」のお店です。このお店は、高校の時からずっと流行っているようです。ソビエトのスプートニクが打ち上げられた年に開店したとか。こちらについては変わりはありませんでした。

「小農」の評価

◾️ネットのニュースを読んでいると、「どうすれば日本の農業は再生できるのか?~問題なのは現場と農業政策のズレ」という記事が目にとまりました。農家ジャーナリストで京都大学大学院農学研究科博士課程に在籍されている松平尚也さんです。記事の中にある見出しは、以下の通りです。

◾️ネットのニュースを読んでいると、「どうすれば日本の農業は再生できるのか?~問題なのは現場と農業政策のズレ」という記事が目にとまりました。農家ジャーナリストで京都大学大学院農学研究科博士課程に在籍されている松平尚也さんです。記事の中にある見出しは、以下の通りです。

日本の食卓と世界とのつながり

世界で進む小さな農業の再評価

日本での小さな農業の再評価

兵庫県養父市・国家戦略特区を歩く

日本農業の未来と小さな農業

問題なのは農業現場と農政のズレ

Bluetoothオーディオレシーバー

◾️我が家のステレオは、KENWOODの大昔のやつです。まだ使っています。MDを使える製品ですから相当古いですね。でも、まだ十分に使えるので…。問題は、iPhoneやiPadに入っている曲が聴けないことです。当たり前ですが、大昔のステレオにはBluetoothの機能が付いていません。でも、最近、「Bluetoothオーディオレシーバー」なるものが世の中に存在することを知りました。微弱電波でiPhoneやiPadから飛んだ音楽を受信する小さな機械です。家電量販店に行くと、棚にたくさんぶらさがっていました。そう、ぶらさがっていたのです。安いんです。それを買ってステレオにつないでみました。

◾️音質はどうなんだろう…。まあ、とりあえず満足しています。ステレオの上に乗っている黒いやつです。

「龍谷大学吹奏楽部創部50周年記念 第45回定期演奏会」

■龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会に関する情報を転載いたします。

12月25日(火)に大阪にあります ザ・シンフォニーホールにて【龍谷大学吹奏楽部創部50周年記念 第45回定期演奏会】を開催いたします。

定期演奏会のチラシが完成いたしました!こちらは演奏会の三部にお届けします、スペインを舞台に作曲された「バレエ音楽『三角帽子』」を連想させるデザインとなっております。

二部には、世界で活躍されているユーフォニアム奏者 外囿祥一郎さんをお招きし「ユーフォニアムと吹奏楽のための協奏曲 」を演奏いたします!

今年度最後の演奏会となりますので、ぜひお越しください(^o^)

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

【日程】2018年12月25日(火)【客演】外囿 祥一郎(ユーフォニアム奏者)

【開演】18:30(開場 17:30)

【会場】ザ・シンフォニーホール

【アクセス】

・JR大阪環状線「福島」駅から徒歩約7分

・JR東西線「新福島」駅1番出口から徒歩約10分

・JR「大阪」駅から徒歩約15分【プログラム】

バレエ音楽「三角帽子」

作曲 M.ファリャ

ユーフォニアムと吹奏楽のための協奏曲

作曲 D. ギリングハム

他

※都合により曲目を変更する場合がございます。【チケット料金】全席指定

前売り券:S席1,800円

A席1,500円

B席1,200円

当日券:全席一律1,800円※チケット好評発売中

(Pコード 127-324)

http://md-ticket.pia.jp/pia/ticketInformation.do…

※当日券はご用意できない場合がございます。

※車椅子・介助者席をご利用の方は下記の連絡先までご連絡ください。

※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。【お問い合わせ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00~21:00 水曜・日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

ryukoku.windmusic@gmail.com

【当部紹介】

▼龍谷大学吹奏楽部HP

http://ryukoku-windmusic.com

▼龍谷大学吹奏楽部ブログ

http://ryukoku-sports.jp/windmusic

嫌な夢

◾️嫌な夢を見ました。どこかわからない海外にいて、帰国する段になって、パスポートも荷物もどこかに行ってよくわからなくなっている。荷物を探しにホテルに戻ってみると、すでに別な人がチェックインされており…という夢。ここで目が覚めました。ちょっと、ドキドキ。再び眠るとまた変な夢。今度は海外に出国するのですが、どこに行くのかよくわからない。しかも、急にトイレに行きたくなる。トイレに行く通路がジャングルジムのような感じで…という夢。どちらも、現実的にはありえない話しだけど、「夢判断」的には、きっとよくない感じのような気がするな。普段はあまり夢を記憶していない人なのですが、今回は鮮明に記憶することになりました 。正夢…だったら嫌だなあ。平穏に過ごしたいのですが。

◾️まあ、こんなことをfacebookに投稿したわけです。私にとってfacebookは、日記か備忘録のようなものなので。さっそく、いろいろコメントをいただきました。そのうちのお一人は、以下のようなコメントをくださいました。嫌な夢を見たとき、「そんな時は、『夢で起こったから、もう大丈夫』と言い聞かせるようにしています」とのことでした。なるほどです。すると、臨床心理学の専門家の先生が、「↑の方の言われることが実に正しいです。悪い夢は『悪いことが夢で昇華された』あるいは『注意深くなる』のでかえって現実が安全になります。ご安心を!」と、優しいコメントをくださいました。そうあってほしいと思います。