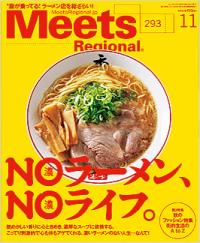

雑誌『Meets Regional』に掲載されました。

■先月のはじめ、雑誌『Meets Regional』に取材を受けました。そのときのことは、「雑誌『Meets Regional』の取材」でエントリーしました。そのときの取材が記事になりました。内容は、私の研究内容や、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」についてです。このコーナーは、関西の様々な大学教員を紹介するシリーズ。タイトルが「教えて世界の最先端」…ですから、私はミスキャストのような気がするのですが、見出しにある「地域コミュニティの重要性が再確認されている現代社会。どうすれば街と人をつなげられるのかを考える研究をする教授を直撃!」というのは、その通りかもしれません。この『Meets Regional 11号』、本日、10月1日に発売されています。お近くの書店でお手にとっていただければと思います。

■ちなみに、研究以外のプライベートなことについても「趣味」「愛用の文房具」「今日の昼ご飯」「行きつけの居酒屋」という短いに記事になっています。「趣味」はマラソンということになっています。今年の7月半ばから練習を始めたばかりで、「趣味」といってよいのかどうか…。まあ、一生懸命練習していますから、そのあたりは許してください。記事のなかには、11月の福知山マラソンに出場予定…なんとことも書いてあります。もう、後にはひけませんね。それから「行きつけの居酒屋」では、大津駅前の居酒屋「利やん」を紹介させていただきました。「おでんのダシを使った豆腐のだし巻きが最高です」とあります。これは、間違いなく事実です!!

龍大米コシヒカリをお届けしました!

■9月29日、ゼミで生産した「龍大米コシヒカリ」を、京都・四条にある「串かつ おばんざい とんとん」さんにお届けしました。昨年も、「とんとん」さんに「龍大米」をお届けし、ランチで「おにぎり定食」として使っていただきました。そのことは、龍谷大学のホームページでも紹介されました(こちらです!)。

■9月29日、ゼミで生産した「龍大米コシヒカリ」を、京都・四条にある「串かつ おばんざい とんとん」さんにお届けしました。昨年も、「とんとん」さんに「龍大米」をお届けし、ランチで「おにぎり定食」として使っていただきました。そのことは、龍谷大学のホームページでも紹介されました(こちらです!)。

■そのホームページでは、以下のように紹介されています。今年も、好評のうちに終了…になってほしいですね〜。

——————

今回、「串かつ おばんざい とんとん」様には、この学生たちの研究会の活動をご理解いただき、水曜日に限り、「龍大米」を使った「おにぎり定食」をお出しいただけることになりました。10月5日に試験的にメニューとして出したところ、「龍大米」のオニギリ21食分(42個)が、ランチタイムで15食、夜の部で完売となりました。お客様には、「美味しい!!」と好評になり、持ち帰りされた人もいたそうです。

限定メニューは、12日(水)のほか、19日(水)、26日(水)に販売の予定です。(お米がなくなり次第終了)

——————

■「串かつ おばんざい とんとん」さんについては、以下をご覧ください。

http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00157876/index.html

「龍大米コシヒカリ」の天日干し・籾すり作業

■今日は、ゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」の活動報告をしておきます。5月末、比良山系蓬莱山麓にある北船路の棚田の一番てっぺん、私たちが「限界田」と呼んでいる田んぼで、コシヒカリの田植えを行いました。私たちのコシヒカリが順調に成長しました。9月15日には、稲刈りの作業を行いました。過去2年、私たちの研究会ではコシヒカリの栽培を行ってきましたが、台風や雨天のためコンバイン(稲を刈り取り、籾を収穫する農機具)で刈り取らざるを得ませんでした。今年は、やっとコンバインだけでなく、学生たちも自ら鎌を使って稲刈りをしました(残念ながら、私は大学の行事のために参加できませんでしたが…)。

■今日は、ゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」の活動報告をしておきます。5月末、比良山系蓬莱山麓にある北船路の棚田の一番てっぺん、私たちが「限界田」と呼んでいる田んぼで、コシヒカリの田植えを行いました。私たちのコシヒカリが順調に成長しました。9月15日には、稲刈りの作業を行いました。過去2年、私たちの研究会ではコシヒカリの栽培を行ってきましたが、台風や雨天のためコンバイン(稲を刈り取り、籾を収穫する農機具)で刈り取らざるを得ませんでした。今年は、やっとコンバインだけでなく、学生たちも自ら鎌を使って稲刈りをしました(残念ながら、私は大学の行事のために参加できませんでしたが…)。

■ところで、私たちの研究会では、収穫した籾を、通常の農家が行う機械乾燥ではなく、お日様のもとで「天日干し」作業により乾燥させています。つまり、ゼミ生たちが手間ひまをかけて乾燥させているのです。そうすることで、米の味が向上します。今年は、9月22日の籾の「天日干し作業」を、23日に籾から玄米をとる「籾すり作業」を行いました。23日はあいにくの雨天でしたが、22日は、「天日干し」にはうってつけの晴天でした。少し作業の過程を説明しておきます。

■「天日干し作業」しているゼミ生たちです。大きなシートの上に、収穫した籾をひろげ、乾燥させます。時々、裏返しの作業をします。乾燥の度合いは、デジタル「水分計」という小さな機械を使ってチェックします。乾燥させすぎると、米は割れてしまいます。乾燥させすぎないように注意する必要があります。乾燥した籾は、ネット状の袋に詰めていきます。

■翌日の午前中は、いよいよ「籾すり作業」です。「籾すり機」を使って籾から玄米を取り出します。ここはさすがに機械に頼らざるをえません。この「籾すり機」を使うことによって、籾殻を粉にして玄米だけを取り出すことができます。また、未成熟の米を選別することもできます。

■玄米ができあがっています。私たちの「龍大米コシヒカリ」は、棚田の厳しい環境で生産しているため、田んぼの面積当たりの収穫量は少く小粒ではありますが、味が濃いのが自慢です。米の本来の甘い味を楽しめます。今回は、玄米で150kgの収穫になりました。玄米から精米して白米にすると130kg程になります。まずは、京都や大津の飲食店に配達をする予定です。一般の皆様には、来月の「北船路野菜市」で販売いたします。

■トップの写真ですが、収穫した「龍大米コシヒカリ」を前に、作業に参加したゼミ生たちで記念撮影したものです。みんな「エエ顔」してますね〜。袋には、「龍大米」と書いてあります!!

龍大米の稲刈り

■昨日は、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の稲刈り作業の日でした。今年も、いよいよ「龍大米コシヒカリ」が登場します!! 私は、大学院の研究科長をしている関係から、大学院の入試業務にあたらねばならず、また午後からは、本日開催された「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅡ」報告会の学生指導で身動きがとれず、結果として、残念ながら稲刈りには参加できませんでした。研究会では、過去3年にわたって「龍大米コシヒカリ」を収獲してきましたが、主に天候の理由から学生たちの「手刈り」による稲刈りはできませんでした。今年は、時間の関係から、指導農家のコンバインによる刈り取りもありましたが、やっと、学生たちが手に鎌をもって「手刈り」による稲刈りを行ったようです。うらやましいな~。写真は、ゼミ生が撮影したものです。

■昨日は、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の稲刈り作業の日でした。今年も、いよいよ「龍大米コシヒカリ」が登場します!! 私は、大学院の研究科長をしている関係から、大学院の入試業務にあたらねばならず、また午後からは、本日開催された「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅡ」報告会の学生指導で身動きがとれず、結果として、残念ながら稲刈りには参加できませんでした。研究会では、過去3年にわたって「龍大米コシヒカリ」を収獲してきましたが、主に天候の理由から学生たちの「手刈り」による稲刈りはできませんでした。今年は、時間の関係から、指導農家のコンバインによる刈り取りもありましたが、やっと、学生たちが手に鎌をもって「手刈り」による稲刈りを行ったようです。うらやましいな~。写真は、ゼミ生が撮影したものです。

初めてのコンバイン

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」では、「おおつSNS」というソーシャルネットワーキングサービスを利用して、指導農家やゼミ生との連絡を取り合っています。先日、その「おおつSNS」にある研究会のコミュニティに、指導農家が撮られた1枚の写真がアップされました。3年生のM君が、指導農家の田んぼでコンバインを使って稲刈りの体験をしているところです。初めてのコンバインです。笑っているのか、緊張してひきつっているのか、よくわからない表情ですね。

■ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」では、「おおつSNS」というソーシャルネットワーキングサービスを利用して、指導農家やゼミ生との連絡を取り合っています。先日、その「おおつSNS」にある研究会のコミュニティに、指導農家が撮られた1枚の写真がアップされました。3年生のM君が、指導農家の田んぼでコンバインを使って稲刈りの体験をしているところです。初めてのコンバインです。笑っているのか、緊張してひきつっているのか、よくわからない表情ですね。

■研究会で田植えをした水田の稲刈りは、9月15日(土)の予定です。稲刈りは、天候や稲の生育状況に左右されるので、今年は昨年よりも少し早め作業になります。ゼミ生のみんな、うまく日程調整できていますかね〜。当日は午前中に稲刈りをすませ(コンバイン&手刈り)、午後からは収穫したばかりの稲の籾を筵(むしろ)の上で天日干しする予定です。私自身は、大学院の入試業務があり、朝からの作業には参加できません。天日干しが終了する頃になって駆けつけるという感じでしょうか。ゼミ生諸君、頑張ってください。

北船路の棚田

■この写真、「北船路米づくり研究会」で活動している北船路の棚田です。北船路は、滋賀県の湖西、比良山系の蓬莱山の麓にあります。平地は琵琶湖の湖岸のあたりにしかなく、伝承によれば、明智光秀の時代から山麓の傾斜地に水田の開発が進められてきたとのことです。どこの地域の棚田もそうですが、石垣等をつくり、等高線に従い平坦な土地を確保しています。平坦でないと、水を溜めることができないからです。大小様々な面積の不定形の水田が傾斜地に連続して集積していることがわかります。

■この写真、「北船路米づくり研究会」で活動している北船路の棚田です。北船路は、滋賀県の湖西、比良山系の蓬莱山の麓にあります。平地は琵琶湖の湖岸のあたりにしかなく、伝承によれば、明智光秀の時代から山麓の傾斜地に水田の開発が進められてきたとのことです。どこの地域の棚田もそうですが、石垣等をつくり、等高線に従い平坦な土地を確保しています。平坦でないと、水を溜めることができないからです。大小様々な面積の不定形の水田が傾斜地に連続して集積していることがわかります。

■ただし、現在はこのような形状ではありません。後継者の問題や農業の行く末が心配される状況、そしてほとんどが兼業農家である状況においては、このような棚田で営農を継続していくことは、かなり困難だといわざるを得ません。また、大型の農機具を導入することも困難です。そこで、北船路では土木工事により水田を大きな区画につくりかえました。圃場整備事業といいます。その結果、現在では、大きな区画の水田が雛壇状に並ぶような棚田になっています。ただし、私たちが指導農家の稲(龍大コシヒカリ米)を栽培している水田(棚田の右最上段)は、かつての棚田の形状をかなり残しています。

■ところで、この写真は、圃場整備以前の昭和51年(1976年)に撮った航空写真です。湖岸近くを、昭和49年(1974年)に開通したJR湖西線が確認できます。線路から少し山側にあがったところにある白い土地は、志賀中学校です。北船路の集落は、その右隣に見えます。滋賀県にお住まいの方はよくご存知の湖西道路は、この段階ではまだ開通していません。といいますか、建設もまだされていません。先日、村の事務所にご挨拶に伺ったさいに、撮影させていただきました。

■ところで、先日の「かかし祭」の交流イベントは、この棚田の一番てっぺんで開催しました。現在では、その一番てっぺんまでマイクロバスで行くこともできます。てっぺんでは、右の方には湖南地域の草津や大津が、左の方は伊吹山まで、大パノラマが眼の前に広がります。

雑誌『Meets Regional』の取材

■雑誌『Meets Regional』の取材を受けました。関西の大学教員の研究や活動や趣味等について紹介する「ミーツアカデミー」というコーナーに掲載されるとのこと。10月1日発売の号の予定です。もし、きちんと掲載されたら、またこのホームページでもご紹介します。写真は、ライターのOさんと、編集部のTさん。

■雑誌『Meets Regional』の取材を受けました。関西の大学教員の研究や活動や趣味等について紹介する「ミーツアカデミー」というコーナーに掲載されるとのこと。10月1日発売の号の予定です。もし、きちんと掲載されたら、またこのホームページでもご紹介します。写真は、ライターのOさんと、編集部のTさん。

■いろいろお話しをさせていただきました。研究のこと、「北船路米づくり研究会」や「大津エンパワねっと」のことなど。さらには、この雑誌らしくよく行く店をお聞きになったので、もちろん大津駅前の居酒屋「利やん」のことについても「熱く」語りました。でも、掲載されるのは1ページの記事です。かなり話しを圧縮してまとめてくださるのでしょう。楽しみだな。

■こんな雑誌です。これは、10月号。いただきました。掲載されるのは、11月号のようです。京阪神エルマガジンが出している雑誌です。ところで、私の取材とは関係ないのですが、ぜひ『Meets Regional』でも「大津を取り上げてほしい!!」と伝えておきました。いつでも、取材先を紹介するんですけどね〜。「そうや、大津にいかんと!」という特集とか〜♪

■こんな雑誌です。これは、10月号。いただきました。掲載されるのは、11月号のようです。京阪神エルマガジンが出している雑誌です。ところで、私の取材とは関係ないのですが、ぜひ『Meets Regional』でも「大津を取り上げてほしい!!」と伝えておきました。いつでも、取材先を紹介するんですけどね〜。「そうや、大津にいかんと!」という特集とか〜♪

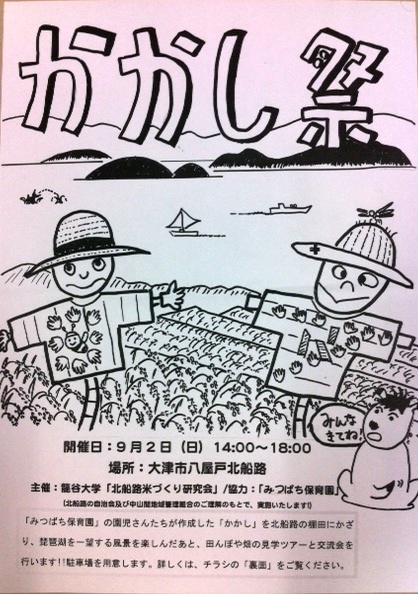

北船路づくり研究会「かかし祭」を開催!!

■9月2日(日)、北船路米づくり研究会主催で「かかし祭」を開催しました!! 街中で月1回第3土曜日に開催している「北船路野菜市」を応援してくださっている街中の皆さん。野菜をメニューに使っていただいている大津駅前の居酒屋「利やん」のご常連の皆さん。北船路の米を給食に使って「地産地消」に取り組んでおられる「みつばち保育園」の皆さん。そして北船路の村の役員や子供会の皆さん。ご参加いただきありがとうございました!!

かかしづくり教室

■8月23日(木)、大津市の「みつばち保育園」で「かかしづくり教室」が開催されました。この教室で園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって製作した案山子が、9月2日(日)に北船路で開催する「かかし祭」のさいに、棚田のてっぺんにイベントのシンボルとしてずらりと飾られることになっています。以前のエントリーにも書きましたが、「みつばち保育園」では、地産地消に取り組まれており、園の給食のご飯も、北船路で生産したお米を使っておられます。そのようなご縁があり、指導農家Fさんのご提案で、今回の「かかしづくり教室」は実現しました。

■8月23日(木)、大津市の「みつばち保育園」で「かかしづくり教室」が開催されました。この教室で園児さんたちと研究会のゼミ生たちが一緒になって製作した案山子が、9月2日(日)に北船路で開催する「かかし祭」のさいに、棚田のてっぺんにイベントのシンボルとしてずらりと飾られることになっています。以前のエントリーにも書きましたが、「みつばち保育園」では、地産地消に取り組まれており、園の給食のご飯も、北船路で生産したお米を使っておられます。そのようなご縁があり、指導農家Fさんのご提案で、今回の「かかしづくり教室」は実現しました。

■この「かかしづくり教室」の当日、あいにく、私は個人的な事情で海外旅行にでかけており教室には参加できませんでしたが、地域SNSやLINEを通して無事に終了したとの連絡が入りました。かかし製作班の皆さん、ご苦労様。代表のIs君、サポートに入ってくれたIw君、園との連絡や事前の準備等、ご苦労さまでした。Is君によると当日は、以下のような形で教室が進行したようです。園児の皆さんと笑顔で接する学生諸君の顔をみたかったな~。

——————————

——————————

8月23日(木)

8:45 研究会ゼミ生集合

9:00 先生方と打ち合わせ ネームプレート作成(ネームプレートは園児さん達にもつけていただきます。)

9:30 研究会ゼミ生代表・挨拶のあと、先生に園児たちへ手形スタンプの説明や注意をしていただく。各自自己紹介。

9:35 案山子作り開始

室内、遊戯室にてブルーシートをお借りして行う。

3歳~5歳園児5グループ(1グループ約10人予定)にわかれて、学生、先生が1グループづつ担当する。

1グループで2体のかかし、計10体をつくる。

ウェットティッシュ(研究会用意)

手形スタンプ(4色)を古着(園のほうですでに用意)に押し、乾かしている間にさらしに油性マーカーで顔を描く。

その後古着の上にさらしを乗せアイロンをかける。(園で用意)

かかしの顔デザインのさらしを巻き、服を着せたら完成。

記念撮影をする。

10:30 作業終了。学生挨拶

10:40 撤収作業

——————————

■「かかしづくり教室」では、10体の案山子が生まれました。この案山子を琵琶湖湖畔にある指導農家宅に運び、残りの案山子の組み立ての作業も済ませたようです。たぶん、20体程の案山子が、北船路の棚田のてっぺんに並びます。左の写真は…。あまりの暑さにたまりかねて(たぶん…)、琵琶湖に飛び込んだKaさんとMiさんのお2人です。

■「かかしづくり教室」では、10体の案山子が生まれました。この案山子を琵琶湖湖畔にある指導農家宅に運び、残りの案山子の組み立ての作業も済ませたようです。たぶん、20体程の案山子が、北船路の棚田のてっぺんに並びます。左の写真は…。あまりの暑さにたまりかねて(たぶん…)、琵琶湖に飛び込んだKaさんとMiさんのお2人です。