大友克洋の新作『ORBITAL ERA』

◼︎大友克洋といえば、私のような年代の者にとっては、圧倒的な存在感を持った漫画家です。アニメにもなった代表作『AKIRA』、そして『さよならにっぽん』『童夢』等の作品を大切に保管しています。その大友克洋さんに関するニュースが届きました。アメリカ・ロサンゼルスで開催されている「Anime Expo 2019」で、『AKIRA』の新アニメ化プロジェクトを発表されたようです。アニメ版『AKIRA』(1988年)を補完する「完全版」的な作品になるとのことです。加えて、新作の劇場SFアニメ『ORBITAL ERA』(オービタルエラ)の制作も始まるようです。どのような作品になるのか、楽しみです。また、講談社からは、大友克洋の作品大全集が「OTOMO THE COMPLETE WORKS」として出版されるようです。こちらも、非常に楽しみです。

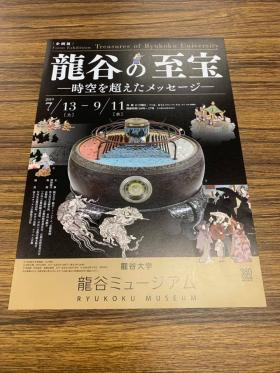

企画展「龍谷の至宝-時空を超えたメッセージ-」

■次の龍谷ミュージアムの企画展はこれです!「龍谷の至宝-時空を超えたメッセージ-」。チラシの真ん中にあるのは、「須弥山儀」です。詳しい説明は、こちらをご覧ください。以下は、この企画展の概要です。

■次の龍谷ミュージアムの企画展はこれです!「龍谷の至宝-時空を超えたメッセージ-」。チラシの真ん中にあるのは、「須弥山儀」です。詳しい説明は、こちらをご覧ください。以下は、この企画展の概要です。

龍谷大学は、2019年に創立380周年を迎えました。1639年に本願寺の教育施設「学寮」として設立されて以来、本学には多くの貴重な学術資料が蓄積されてきました。中でも、本願寺歴代宗主の蔵書コレクション「写字台文庫」や20世紀初頭に本願寺が派遣した学術調査隊である大谷探検隊の将来品などは、世界に誇る貴重な資料であり、その学術的価値の高さは、まさに「至宝」と呼んでも過言ではありません。

本展では、本学が所蔵するさまざまな分野の学術資料を一堂に会し、龍谷大学の歴史と所蔵学術資料の多様性をご覧いただきます。

また、シリーズ展5では、仏教の生まれたインドから日本に至るまでの仏教の2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて通覧します。

龍谷大学新月会

■昨晩は、龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者の集い「龍谷大学新月会」が、JR二条駅の近くのお店で開催されました。仕事のため、どうしてもご参加いただけない方もおられましたが、今回から政策学部の教員のお2人がご参加くださることになりました。ありがとうございます。最後は、そのうちのお1人がエールをきってくださり、参加者全員で校歌「空の翼」を斉唱しました。仕事でお忙しく参加できなった皆様、次回はどうぞよろしくお願いいたします。この日参加された政策学部の教員のIさんは、うちの娘と大学院時代に同じ分野で研究されていたことから、うちの娘とは別の大学院で学ばれていましたが、うちの娘のことをご存知なのだとか。完全に1世代下の同僚が勤務されるようになりました。こうなると、もう本当に退職目前という感じです。ところで、会場となったお店「二条 えん」のお料理は、大変丁寧に調理されていてとても美味しくいただきました。新しいお店ですが、皆さんもぜひ御立ち寄りください。知り合いの方の御連れ合いのお店です。

北播磨の虫送り行事

映画のワンシーンのような‥。稲の害虫を駆除し、豊作を祈願する民俗行事 #虫おくり。北播磨の田園地帯にたいまつの光跡が浮かび上がりました【記事】https://t.co/zOfwgtE4Nk @kobeshinbunより #神戸新聞 #神戸新聞北播総局 #加東市 #伝統 #民俗 【動画は加東市提供】 pic.twitter.com/9LvwdacY0p

— 神戸新聞北播総局 (@kobehokuban) 2019年6月30日

■twitterで、気になる動画を見つけました。シェアします。

オオフタオビドロバチ

◼︎我が家の小さな庭の花壇に菜園を作りました。今年も、キュウリ2種類、オクラ、シシトウを植えてあります。また、大き目のプランターや鉢に、プチトマト3種類とシソを植えています。すでに、キュウリ、シシトウ、シソは夕食で楽しんでいますが、もう少しすればプチトマトやオクラも食べることができそうです。ただ、キュウリもオクラも見逃してしまうと大きくなりすぎてしまいます。キュウリは炒め物にできますが、オクラは繊維質が硬すぎて食べられなくなります。気をつけないといけません。

◼︎ガーデニングでは、履き古した黒いジーンズを作業ズボンに使っています。一仕事終えてリビングに戻ると、腿のあたりにチクっとする感じがしました。ジーンズを脱いで調べてみようとすると、ポロリと黒いハチが床に落ちました。「えっ…鉢に刺されたのか⁈ 」と慌てましたが、調べてみるとオオフタオビドロバチというハチでした。ドロバチの仲間なんだそうです。樹木に開いたカミキリムシの脱出孔、竹筒、木材の穴などに巣を作り、ガの幼虫を運び入れるのだとか。毒性は弱いので問題ないと思います。腫れも痺れもありませんので、大丈夫でしょう。小さな庭ですが、いろんな生き物が生きているようで嬉しいです。

◼︎このオオフタオビドロバチのことを少し調べてみました。ガの仲間の幼虫に針を刺して麻酔をかけて、巣である竹や木の穴に運び、我が子(オオフタオビドロバチ)のエサにするようです。エサを運びこむと、泥で蓋をするのだそうです。青虫の狩をするわけですね。下は、そのオオフタオビドロバチの動画です。

農学部✕(株)ローソン 農学部生考案デザインおにぎり再販開始!

◼︎龍谷大学農学部がローソンとコラボした「新しいお米のカタチプロジェクト」の成果、滋賀県産「みずかがみ」使用おにぎり(「和風だし飯おにぎり」「洋風ブイヨン飯おにぎり」の2品)が再販されることになりました。大学のホームページの記事を転載します。

2019.07.02

農学部✕(株)ローソン 農学部生考案デザインおにぎり再販開始!2017年度~2018年度にかけて、農学部では、農学部×(株)ローソンプロジェクトとして、「新しいお米のカタチプロジェクト」活動に取り組みました。その際、ご協力を得た(株)ローソンの商品(おにぎり)のパッケージデザインに学生のアイデアを使用していただくこととなり、2018年12月に期間限定で発売いたしました。

おにぎりは大変好評で、再発売の声も多数ありました。そんな中、この度7月1日「びわこの日」にあわせて、再発売が決定しました。滋賀県産みずかがみを使用した地産地消の商品は、滋賀県内のローソン約160店舗で販売されています。ぜひご賞味いただき、農学部生がデザインしたパッケージにもご注目ください。<詳細>

販売期間:7月1日(月)~ 7月15日(月)

販売店舗:滋賀県内ローソン約160店舗

販売商品:滋賀県産「みずかがみ」使用おにぎり

(「和風だし飯おにぎり」「洋風ブイヨン飯おにぎり」の2品)

ミュージカル「エリザベート」

■日曜日に開催された龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート」の第3部は、マーチングステージ「エリザベート」でした。「エリザベート」とは、どのようなあらすじのミュージカルなのか、wikipediaですが詳細に紹介されています。このウィーン発のミュージカルのあらすじをおよそ知っていれば、吹奏楽部のマーチングの感動もさらに深まったかなと思います。動画はドイツ語での公演です。全体が14に分割されています。

90年前の京都

■昨日、ネットで偶然に見つけました。「初期のサウンドカメラで撮影されたという1929年の京都の映像」なのだそうです。昭和4年ですね。私が生まれる29年前になります。サウンドカメラとはどのような映写装置なのでしょうね、私にはよくわかりません。それはともかく、当時の京都の皆さんの声が録音されています。着物姿が多いのは当然ですが、日本髪を結った方達が結構おられることに少し驚きました。また、録音からは、下駄や草履の音がたくさん聞こえてきます。

■動画の途中で、少女たちが集まっているシーンがあります。当時の流行歌を歌っています。「君恋し」という流行歌です。戦後、フランク永井によってリバイバルヒットしており、私はそちらのフランク永井の代表曲としては知っていたのですが、昭和初期に20万枚もレコードが売れた曲だとは知りませんでした。面白いと思ったのは、餅の移動販売です。音楽担当の方が、縦に琴を抱えて弾いておられるように見えます。そのほかにも、どこかは私にはわかりませんが、京都の当時の神社仏閣の神事や儀礼の様子が映されています。京都をよく知る人であれば、これがなんであるのか、すぐにわかるんじゃないでしょうか。

サマーコンサート2019

先ほど、サマーコンサート2019が終演いたしました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました! pic.twitter.com/2e1hDaTkK5

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月30日

◼︎滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、ありがとうございました❣️

◼︎時々、練習に取り組む部員の皆さんの様子を拝見してきましたが、短期間でよくここまで仕上げてこられたなあと驚いています。部員の皆さん、素晴らしい演奏やパフォーマンス、ありがとうございました。ご指導くださった若林音楽監督をはじめとする指導者の先生方にも心より感謝いたします。今回のゲストであるジャズクラリネット奏者の谷口英治さんも、龍谷大学吹奏楽部の音楽的なポテンシャルに驚いておられました。

◼︎大きなコンサートを終えたばかりですが、部員の皆さん、ここで一息つく時間はありません。次は、県内中高の吹奏楽部が集まる一大イベント「夕照コンサート」や、「日本吹奏楽コンクール」、そして冬の「定期演奏会」に向かって練習に取り組み始めます。大変なことだと思いますが、多くの皆さんに音楽の感動を伝えてください。

地域のコラボ(大津エンパワねっと)

◼︎昨日の午前中は「大津エンバワねっと」でした。中央地区担当の皆さんは、中央学区自治連合会の皆さんとの協働で進める高齢者を対象としたプロジェクト「我はまちの子、居酒屋クラブ〜一品作って元気になろう〜」の資料づくりに取り組みました。自宅に閉じこもりがちな男性高齢者を対象としたプロジェクトです。サポーターの方達も集まり、一緒に買い物をして、手軽なおつまみを作り、好きな人はお酒もちょっといただきながら、交流を深めていくというプロジェクトです。

◼︎プロジェクトのネーミングは、自治連合会長の安孫子邦夫さんです。学生たちは、この1週間、男性高齢者でも簡単に作ることのできるレシピを手作りの資料にまとめました。味のあるレシビ集ができました。また、これから口コミでメンバーを集めていくのですが、その際に使うチラシも。学生たちがブラッシュアップしたレシピやチラシは、一度、地域の皆さんと一緒に再検討してブラッシュアップしていきます。こうやって実際に資料を作ってみると、まだまだ検討しないといけないこと、詰めないといけないことがわかってきます。

◼︎瀬田東学区を担当する学生さんは、瀬田キャンパスと瀬田東学区が隣接していることから、キャンパス内の各部署に学区からどのような情報(要望等)が入ってきているのかを確認してきました。じっくり時間をかけて地域の課題を掘り起こしていこうとしています。7月28日の報告会に向けて、学生たち、頑張っています